面向工程教育专业认证的软件工程专业培养方案持续改进与实践

2024-03-04宋和平韩飞林琳贾洪杰宋香梅

宋和平 韩飞 林琳 贾洪杰 宋香梅

摘 要:以江苏大学计算机科学与通信工程学院软件工程专业为例,针对目前软件工程专业培养方案的持续改进问题,介绍在工程教育专业认证中围绕培养目标、毕业要求、课程体系等方面的实践举措,希望培养出适应社会发展的软件工程专业高素质创新人才。

关键词:工程教育;专业认证;培养方案;持续改进;软件工程

中图分类号:G640

1 概述

随着我国于2016年顺利加入国际工程教育《华盛顿协议》组织,工程教育专业认证(以下简称专业认证)现已成为我国高等教育教学质量保障体系的重要构成部分,对我国高等工程教育高质量改革发展起到了积极而重要的示范辐射作用[12] 。“学生中心、产出导向、持续改进”是专业认证中体现工程教育本质的三大核心理念和原则,其中持续改进是专业认证质量评价的重要内容[34] 。人才培养方案作为专业认证保证教学质量和产出质量的重要文件,是实施教学过程、确定教学任务、规划教学工作的重要依据[57] 。人才培养方案是整个专业认证过程中最重要的持续改进任务,是其他持续改进任务的基础。

2 培养方案持续改进过程

江苏大学软件工程专业是国家级一流本科专业建设点,同时也通过了中国工程教育专业认证。秉承“评价——反馈——改进”的专业认证教学质量提升机制,本专业启动了新一轮培养方案的持续改进。根据学校教务处要求,培养方案修订过程要求如下:

(1)成立本科培养方案制订工作领导小组,组织制订专业的培养方案,學院学术委员会负责把关;

(2)专业培养方案的制订必须满足学校关于培养方案制订的具体实施意见及要求;

(3)全体教师全程参与,并由3~5名专家(包括行业、企业专家)组成培养方案制订核心小组;

(4)培养目标能体现毕业生的类型、层次和主要服务对象;

(5)培养方案应根据社会、经济和科学技术的新发展,适时进行调整和修订;

(6)培养方案经教务处审核、教学工作委员会审议,报分管院长批准后执行。

为此,根据专业认证要求制订了具体的培养方案持续改进实施流程:专业负责人、系主任及任课教师对国内外高校进行了广泛调研。调研对象既包括校内教师、应届毕业生,也包括往届毕业校友、用人单位、行业专家学者等。通过网络调研、问卷调查、拜访等多种形式,征集到了大量的具有建设性反馈意见。同时,邀请了多位教育部软件工程专业教学指导委员会专家、企业行业专家来校或走访等形式进行座谈,与会专家对原来执行的培养方案进行了评价,并给出了相应的意见和建议,结合江苏大学办学定位、社会经济发展需求形成了如下持续改进原则:

(1)加强面向产出评价机制在课程体系设置中的核心指导地位,学生培养是面向社会,为社会经济发展服务的,因此培养目标必须与产业紧密联系,培养过程要适应社会经济不断发展的需求;

(2)学生培养不能只注重知识和技术方面,良好的社会道德素养和社会责任感也非常重要,健全的人格与良好的品德修养对大学生们和社会有着深远的影响;

(3)学生能力培养应更强调倾向于对系统工程和实践能力“硬”实力方面,而不仅仅局限于分析、建模等“软”能力。

3 培养目标及毕业要求

通过前期调研,结合专业认证的要求以及软件工程专业知识体系,确定了本专业的培养目标:本专业培养适应社会发展需要,具备扎实的自然科学基础和软件工程专业知识,同时拥有良好的人文社会科学素养、强烈的社会责任感、高尚的职业道德,系统地掌握面向问题域的需求分析与建模方法、软件系统设计及开发方法和技能,拥有出色的工程意识和扎实的工程实践能力,同时具备持续学习能力、创新以及组织协调能力、团队精神和国际视野的高素质工程技术人才。毕业后,可从事软件工程领域技术研究与开发或软件项目管理等工作,并经过实践锻炼,能够胜任解决软件领域工程技术难题的工作岗位,并成为所在单位部门的工程技术或管理骨干。

为支撑培养目标的达成,结合专业认证标准要求制定了12条毕业要求:

(1)能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识应用于解决软件工程领域的复杂工程问题;

(2)能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、阐述并利用文献研究分析软件开发所涉及领域内的复杂工程问题,从而获得有效结论;

(3)具备针对复杂软件工程问题的解决方案设计能力,能够设计出满足特定需求的系统、架构或开发流程,并且在设计环节中具备创新意识,同时考虑到社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;

(4)具备使用科学原理和科学方法来解决复杂软件工程问题的能力,能够设计并进行实验,对数据进行分析和解释,并通过信息整合得出合理有效的结论;

(5)具备针对复杂软件工程问题的技术、资源、信息技术工具的选择、使用和开发能力,能够预测和模拟复杂软件工程问题,同时理解其局限性;

(6)具备根据工程相关背景知识进行合理分析的能力,能够评价软件工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律和文化的影响,并理解应承担的责任;

(7)具备理解和评价针对复杂软件工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展影响的能力;

(8)具备良好的人文社会科学素养和社会责任感,能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,并履行相应的责任;

(9)能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;

(10)具备与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的能力,就复杂软件工程问题撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;

(11)能够理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用;

(12)具备自主学习和终身学习的意识,拥有不断学习和适应社会发展的能力。

4 课程体系改进

本次课程体系相较于以往进行了较大的调整,新版人才培养方案由通识教育类(通识必修课、通识选修课)、学科专业基础类(基础必修课、基础选修课)、专业课类(专业必修课、专业选修课)和实验实践类(必修课)、自主研学(选修课)5个课程类别构成,总学分为170分,增加实验实践环节比重,见表1。改进后的课程体系采用课程群形式分类见表2。具体地来说,在课程体系方面做出如下改进:

(1)每个本科生在校期间必须获得1个创业课程学分和2个创新创业实践学分。其中创业课程学分主要通过创新创业类选修课程等获得,创新创业实践学分主要通过学科竞赛、科项立项、大学生创新实践及其他课外科技活动等途径获得。

(2)每个学生在校期间需取得2个美育学分和1个劳动教育学分,其中美育课程1学分通过艺术审美类选修课获得,艺术实践1学分、劳动教育课程与实践1学分依据学校具体规定获得。

(3)重点打造“数据结构与算法”等综合型大课程,“软件项目管理与经济学”等跨学科或学科交叉课程,“案例与分析”“专业前沿及素质教育”等校企合作课程,“移动应用开发”“软件安全技术”“区块链技术及应用”“交互设计”等专业特色前沿课程,“软件设计模式与体系结构”“软件测试与维护”“数据科学”等全英文(双语)课程,“需求工程”“案例与分析”“软件过程研讨”等过程考核改革课程。

5 持续改进机制

根据专业认证要求,专业培养方案修订的持续改进是一个循环迭代的过程,需要依靠教学实施中的持续反馈来进行[89] 。为建立有效的持续改进机制,可以从以下几个方面入手:

(1)建立培养目标持续改进机制。根据学校定位和社会需求,不断优化和调整培养目标,使其保持前瞻性。

(2)建立毕业要求持续改进机制。根据培养目标的变化,及时调整和完善毕业要求,保证两者之间的匹配性。

(3)建立教学实践活动持续改进机制。通过对教学效果的评估反馈,持续优化教学方法和手段,使教学活动能够有效达成毕业要求。

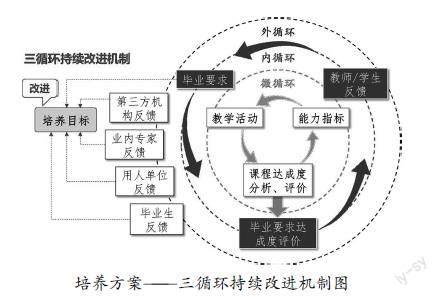

(4)构建“课程目标微循环——毕业要求内循环——培养目标外循环”三循环持续改进机制,见右图。课程目标评估支撑毕业要求评估,最终关联到培养目标的达成,形成动态的闭环反馈与迭代优化。

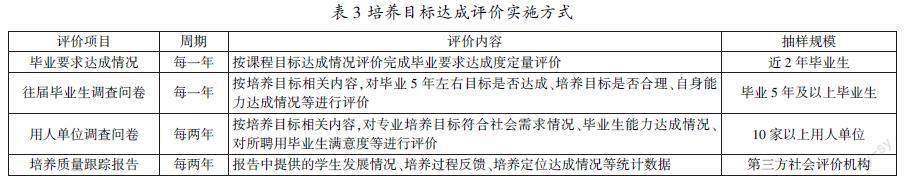

(5)采用多种方式开展培养目标达成评估[10] 。可以进行毕业生就业质量调查、用人单位满意度调查、毕业生自我评价等,全面评判培养质量,如表3所示。

通过上述持续改进机制的建立,可以使专业培养方案随时与需求和标准保持同步,从而保证人才培养质量的持续提升。

结语

以工程教育专业认证标准为参照,以当前软件工程专业的发展趋势为基础,紧跟信息技术行业的就业形势发展,对江苏大学软件工程专业的培养方案进行持续改进。这样不仅是满足专业认证要求,更有利于培养出适应社会发展的软件工程专业高素质创新人才,可以使学生的专业基础知识和工程实践能力得到大幅提高,也为兄弟院校软件工程专业的持续改进提供参考。

参考文献:

[1]高小鹏,吕卫锋,马殿富,等.工程教育认证提升专业建设水平[J].计算机教育,2013(20):1823.

[2]鞠小林,蔣峥峥,陈翔,等.专业认证背景下软件工程专业本科教育重构思考[J].计算机教育,2021,320(09):8185.

[3]刘翔,李旭峰,陈建峰,等.软件技术专业人才培养方案制定的探索与实践[J].计算机教育,2021,320(08):8790.

[4]陈丽,黄启春,杨小虎.特色化、引领式软件工程人才培养体系的构建[J].高等工程教育研究,2021(6):4954.

[5]成小惠,费宁.大数据背景下软件工程专业人才培养研究[J].福建电脑,2021,37(11):6769.

[6]刘桃丽,张健,蔡莉华.软件工程高质量人才培养模式的探究与实践[J].电脑与电信,2020(6):1013.

[7]程凡,张磊,王朝,等.基于“双一流”建设目标的软件工程专业人才培养体系研究[J].电脑知识与技术,2023,19(19):6062.

[8]张淑丽,张宏国,唐光义.面向解决复杂工程问题能力培养的课程体系构建[J].高教学刊,2020(4):6668.

[9]张贤坤,苏静,王怡.新工科背景下软件工程专业实践能力培养体系探索与实践[J].计算机教育,2020(2):8890.

[10]刘龙,申华,韩雪,等.基于工程教育专业认证的毕业要求与课程目标达成评价方法研究[J].计算机教育,2021(8):175180.

基金项目:国家自然科学基金面上项目(项目号:62172193);国家一流专业建设项目(2021);江苏省一流专业建设项目(2020);教育部供需对接就业育人项目(项目号:20220104030,20230103542);江苏大学高等教育教改研究课题(项目号:2021JGYB053);江苏大学课程思政教学改革研究课题(项目号:2022SZYB023)

作者简介:宋和平(1983— ),男,汉族,江西会昌人,博士,副教授,系主任,研究方向为智能软件工程。