我国小学生劳动素养现状及其影响因素研究 *

2024-03-01王晓杰宋乃庆

王晓杰 宋乃庆

(1.陕西师范大学教师发展学院,西安 710062;2.西南大学基础教育研究中心,重庆 400715;3.中国基础教育质量监测协同创新中心西南大学分中心,重庆 400715)

2020 年,《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》)、教育部颁发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)强调将劳动教育作为各学段必修课程,全面提高学生劳动素养,开展学生劳动素养监测。2022 年,《义务教育劳动课程标准(2022 年版)》(以下简称“标准”)颁布,将劳动课程作为独立学科。劳动素养是每个人生活和工作必备的素养,小学是学生劳动素养启蒙的重要时期。国外有学者研究了劳动力市场素养与职业想象力(Higgins et al.,2010)、课程管理和劳动力市场素养发展(Butum et al.,2015)、毕业生劳动力市场素养认知(Teixeira et al.,2016)、劳动力市场职业专门素养(Püschel et al.,2017)及劳动力市场共通关键能力(Rico-García et al.,2020)等,也有学者探索了学生职业发展(Nazli,2007)、生涯适应能力测评(Ryba et al.,2017)等,但这些研究多关注中学及以上学段,对小学关注较少。我国学者探索了学生劳动素养内涵及结构(纪德奎,陈璐瑶,2021;王泉泉等,2021)、价值(龚春燕等,2020)、评价体系(顾建军,2020)、培养路径(王倩,纪德奎,2021),学生劳动状况、学生劳动意识和习惯的影响因素(关颖,2012;艾兴等,2021;王玉香等,2021),劳动教育实施调查(宁本涛等,2020;王飞,徐继存,2020)等,但研究零散,关于小学生劳动素养的系统化实证研究缺乏。因而,本研究在厘清小学生劳动素养及其影响因素的评价要素基础上,编制调查工具,调查分析小学生劳动素养现状、组群差异及影响因素,以期为相关部门、学校及家庭等劳动教育实践、督导评价及教育决策提供参考,促进小学生劳动素养发展。

一、小学生劳动素养及其影响因素的评价要素

(一)小学生劳动素养的内涵及评价要素

劳动素养包括完善的实际技能技巧及技艺,劳动在人精神生活中的作用和地位,以及劳动创造中的智力内容、道德意义和公民目的性(苏霍姆林斯基,1983,第362 页)。《纲要》指出全面提高学生劳动素养,使学生树立正确的劳动观念,具有必备的劳动能力,培育积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质(教育部,2020)。学者们也从不同视角对劳动素养内涵进行阐述,劳动素养分为劳动知识观念技能、情感态度和行为习惯(曹飞,2020);劳动素养是指经过生活和教育活动形成的与劳动有关的人的素养,包括劳动价值观(态度)、劳动知识与能力等维度(檀传宝,2019);劳动力市场素养指从职业道路的可能性来解读劳动力市场的能力(Higgins et al.,2010),劳动力市场素养可分为专业知识、功能灵活性、创新和知识管理、人力资源调动和国际定位等(Teixeira et al.,2016),劳动力市场需要的劳动素养分为职业共通能力和职业特殊能力(褚宏启,2019)。综合以上观点可知:(1)劳动素养是在生活、教育、工作等情境的劳动过程中形成;(2)劳动素养包括劳动知识技能、观念、精神、情感等多方面;(3)劳动素养是关乎职业或生活的。因而,笔者认为小学生劳动素养是经环境熏陶、教育培养及自身经历,逐步形成的基本稳定的劳动心理品质和行为表现,是学生适应生活与职业发展所必备的劳动观念、劳动情感、劳动精神、劳动参与和劳动能力的统称。

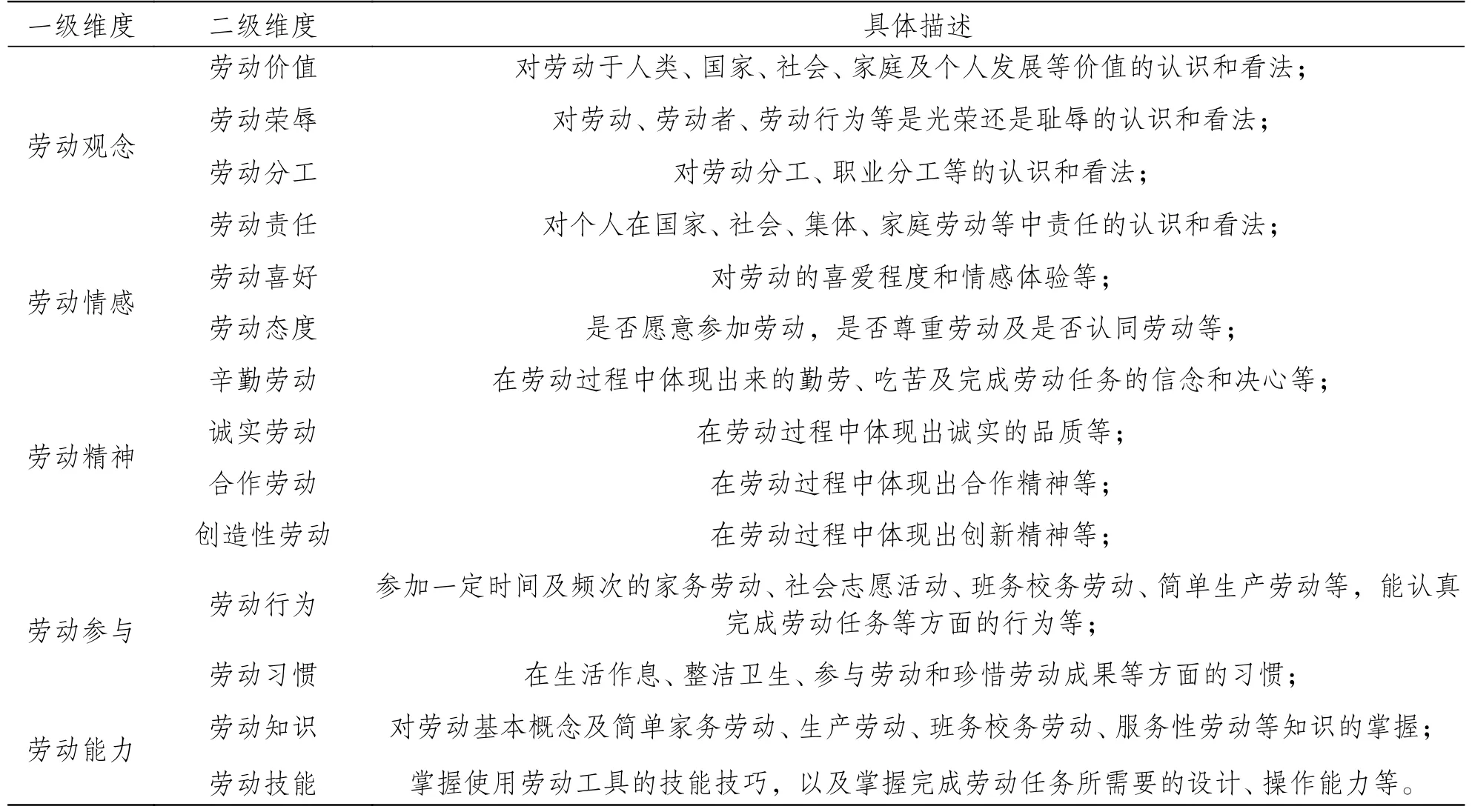

根据小学生劳动素养的内涵,参考《意见》《纲要》等劳动教育文件,结合小学劳动教育相关论著、指导手册等,借鉴《小学生劳动教育测评指标体系》(王晓杰等,2020)、《小学生劳动素养测评指标》(王晓杰,宋乃庆,2022),在对22 名相关领域专家(高级职称以上的17 名)咨询基础上,拟定小学生劳动素养评价要素框架,如表1。对全国1 138 名专家、教师及管理者进行框架的认同度调查,结果显示各群体对该框架认同比例均在85%以上,说明该框架较合理。

表1 小学生劳动素养评价要素框架

(二)小学生劳动素养的家庭和学校影响因素

布朗芬布伦纳的生态系统理论主张,个体被镶嵌在一系列环境系统中,个体发展受系统间及系统与个体间的交互作用影响;其中,环境层次最里层是微观系统,是个体活动和交往的直接环境,对个体发展具有直接影响(谢弗,基普,2005,第536—537 页)。学校和家庭都属于学生发展的微观系统,会直接影响学生劳动素养发展。首先,学校是学生社会化的动因,能传授文化知识,能帮助学生为未来工作和经济独立做好准备(谢弗,基普,2005,第577 页)。相关研究指出,学校有劳动课教室、室外生产劳动场地能提升学生劳动参与的多样性(王玉香等,2021);劳动课程可向学生传授劳动知识,教师带领学生参与劳动实践能提高学生的动手能力和劳动积极性(艾兴等,2021)。其次,家庭是劳动教育的原生地点,是劳动意识启蒙和劳动习惯养成的起点(姜大源,2020)。布迪厄将资本分为经济资本、文化资本、社会资本和符号资本(布迪厄,华康德,1998,第161 页)。其中,家庭经济资本和文化资本对学生发展的影响备受学界关注。家庭经济资本是指家庭所拥有的与经济有关的资源总和;文化资本是家庭及其成员所拥有的知识、技术、气质以及文化背景等资源总和,既体现在学历、文凭方面,也体现在家长对子女的教育观念、态度及期望等方面(樊晓杰,林荣日,2021)。不同背景的家庭拥有不同数量与质量的资本参与和影响子女教育,家长占有的资本量影响子代的学业表现和教育获得。相关研究表明,家庭文化资本越优越的学生劳动素养水平越高(毛小平,2022),家庭收入、父母受教育水平对中小学生各类劳动参与的多样性有显著促进作用(王玉香等,2021),不同家庭经济状况、不同父母职业声望的学生参与家庭劳动时间分布存在显著差异(方晨晨,曹连喆,2021),母亲就业情况对儿童家务劳动参与具有显著影响(Cogle & Tasker,1982),家庭劳动氛围、家长劳动价值观、家务劳动规范化管理、家长包办家务等对学生劳动意识和习惯具有重要影响(关颖,2012),父母家务行为、就业行为与性别在影响孩子家务劳动时间方面存在交互作用(Hu,2015)。除家庭资本外,有研究指出是独生子女、有隔代亲属照顾等会对学生劳动参与具有消极影响(范涌峰,2020)。

因而将学校劳动教育情况(劳动教育课程及活动次数、种类数,有专门场所、教师),家庭背景(家长学历、家庭人均月收入、家长职业),家庭结构(是否独生子女家庭、是否有保姆照顾、是否有隔代亲属照顾),及家长劳动教育观念(对劳动价值、荣辱、分工、责任等的认识和看法,对劳动教育价值、责任、分工等的看法)、家长劳动教育态度(对劳动的喜好、对劳动成果的尊重、参与劳动教育的意愿、对劳动教育的支持)和家长劳动教育参与(树立劳动榜样的情况、引导学生参加家庭劳动的情况、同学生参加社区劳动的情况、同学生参与学校劳动教育的情况)等家长劳动教育情况纳入学生劳动素养影响因素的研究范围。

二、小学生劳动素养及其影响因素的调查设计与实施

(一)调查工具

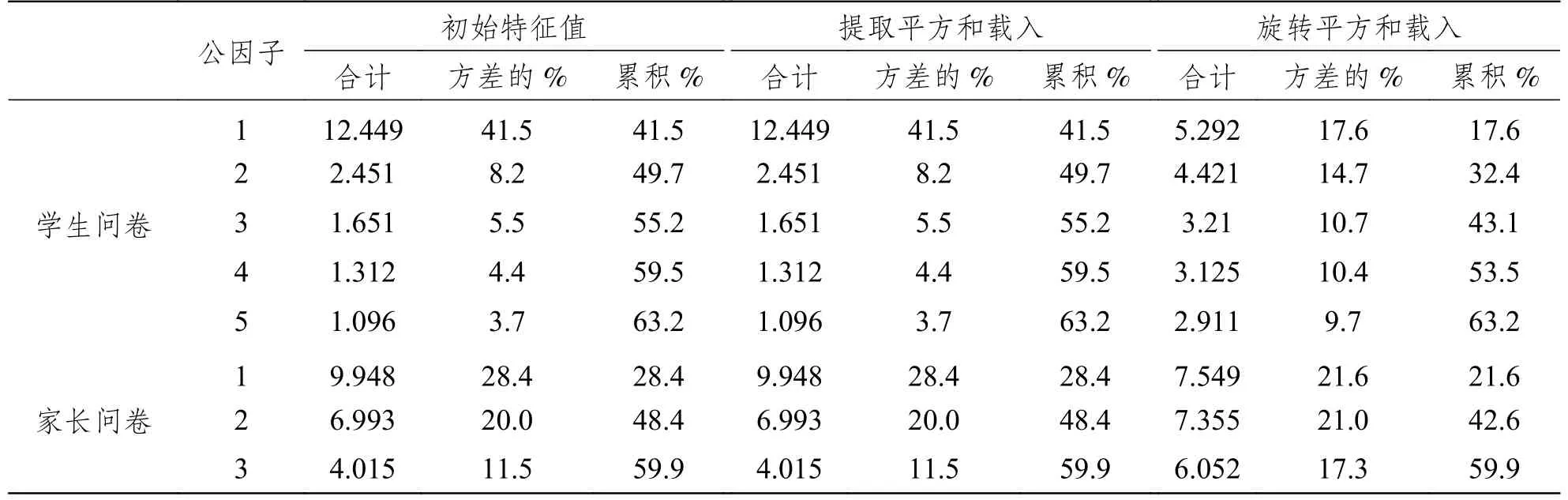

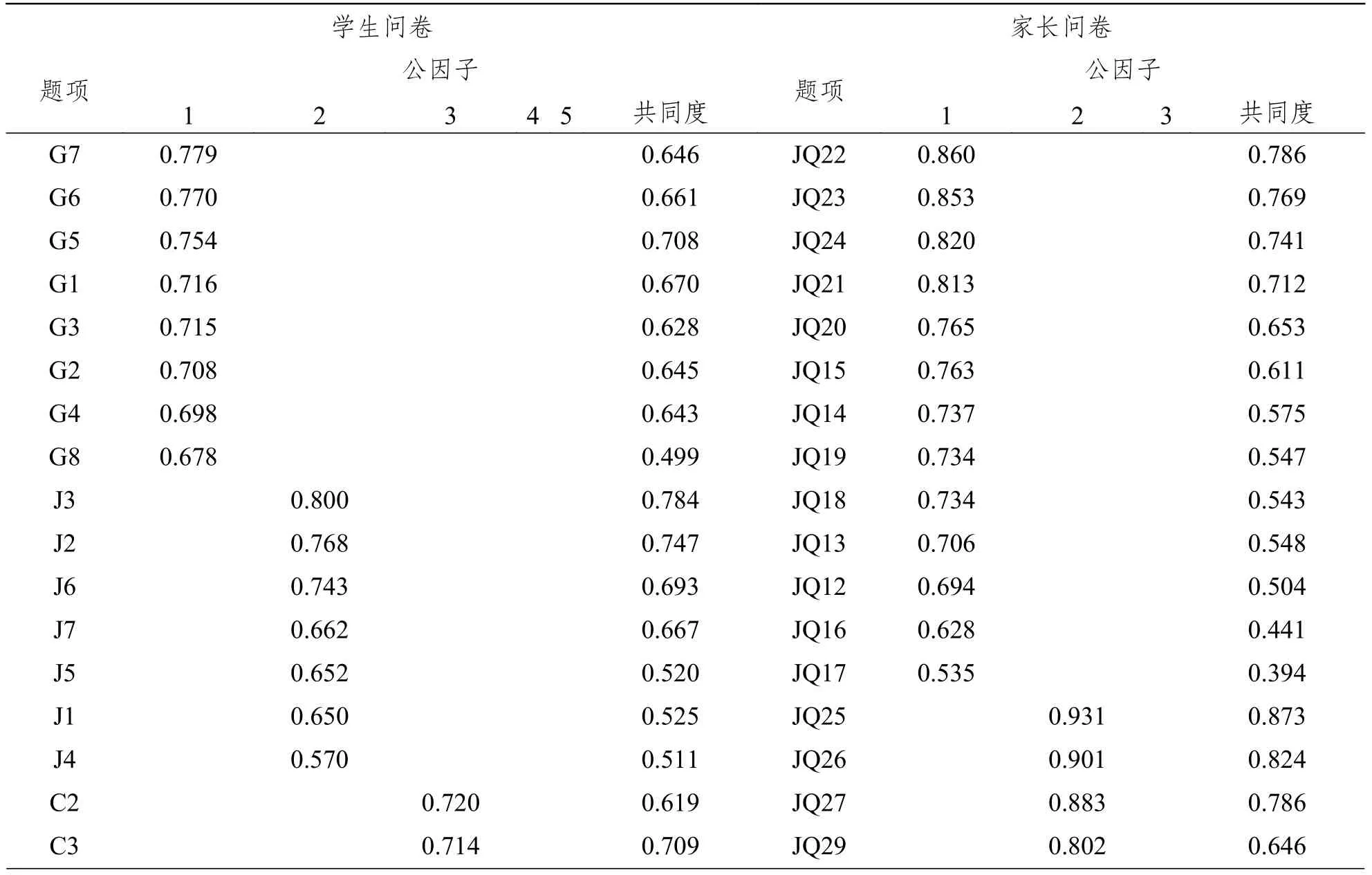

根据相关理论和上述评价要素,编制了《小学生劳动素养调查问卷(学生)》《小学生劳动素养影响因素调查问卷(家长)》。学生问卷以选择题考察学生基本信息和劳动教育的内容、时间、方式、主动性等;以李克特五点量表方式考察学生劳动素养及其5 个维度状况,1—5 分别代表“完全不符合、比较不符合、一般、比较符合、完全符合”。家长问卷以选择题考察家庭基本信息、家庭结构、学生劳动状况等,以李克特五点量表方式调查家长劳动教育观念、态度和参与状况,1—5 分别代表“完全不符合、比较不符合、一般、比较符合、完全符合”。为避免社会称许问题,问卷设置了标准化指导语,讲明了调查目的和要求,向调查对象承诺填写情况保密,要求被试如实填写问卷,要求调研人员调查时强调填写须知;问卷设计尽量避免诱导性提问方式,避免使用高社会称许性的题目。同时,在家长问卷中设置学生劳动素养调查题目,在学生问卷中设置家长劳动教育状况题目,以此对调查信息进行相互验证。选取渝、豫、琼、川、黔、沪等地991 名学生、1 230 名家长运用问卷进行预测。首先,运用SPSS20.0 软件对学生和家长问卷量表数据进行探索性因素分析,KMO 值分别为0.963、0.956,Bartlett's 球形检验统计值p 均小于0.05,说明适合进行因素分析,抽取因素使用主成分分析法,转轴方法采用最大变异法,结果如表2、表3 所示。学生问卷量表删除15 道题,其余30 道题有明显归属,各题项在所属公因子上的因素负荷量均在0.5 以上;共抽取到5 个公因子,分别对应劳动观念、劳动精神、劳动参与、劳动能力和劳动情感,5 个公因子总方差解释率为63.2%;家长问卷量表删除12 道题,其余35 道题有明显归属,各题项在所属公因子上的因素负荷量均在0.5 以上,共抽取到3 个公因子,分别对应家长劳动教育参与、劳动教育观念和劳动教育态度,三个公因子总方差解释率为59.9%;可见,学生和家长问卷量表探索出的公因子与假设指标结构相符,结构适切(吴明隆,2010a,第208—233 页)。其次,运用AMOS20.0 软件对数据进行分析,学生问卷(GFI、AGFI、CFI、TLI、RMSEA 值分别为0.920、0.902、0.954、0.934、0.054)和家长问卷(GFI、AGFI、CFI、TLI、RMSEA 值分别为0.946、0.920、0.946、0.931、0.067)验证性因素分析的拟合指标均符合要求,问卷结构效度较好(吴明隆,2010b,第43—52 页);问卷经过多次专家研讨,内容效度较好。运用SPSS20.0 软件对数据进行信度检验,学生问卷量表及其5 个维度的Cronbach's alpha 系数分别为0.913、0.754、0.923、0.943、0.812、0.899;家长问卷量表及其3 个维度的Cronbach's alpha 系数分别为0.845、0.807、0.855、0.902,可见问卷信度较好。

表2 学生和家长问卷公因子解释的总方差

表3 旋转后各题项的因素负荷量

(二)调查对象及实施

课题组于2021 年4 月至5 月将实地和网络调查结合,采用分层抽样和整群抽样的方法,调查了全国豫、琼、川、黔、鲁、渝、鄂、滇、藏、蒙、京、粤、浙、沪、陕、冀等24 个省份,共计108 个县(区),根据学校所在地的城乡区位、发展水平差异等,每个区县至少选取6 所小学(包括城市、农村学校),每个学校至少选取三到六年级各1 个班级的学生及参与调查学生的家长。

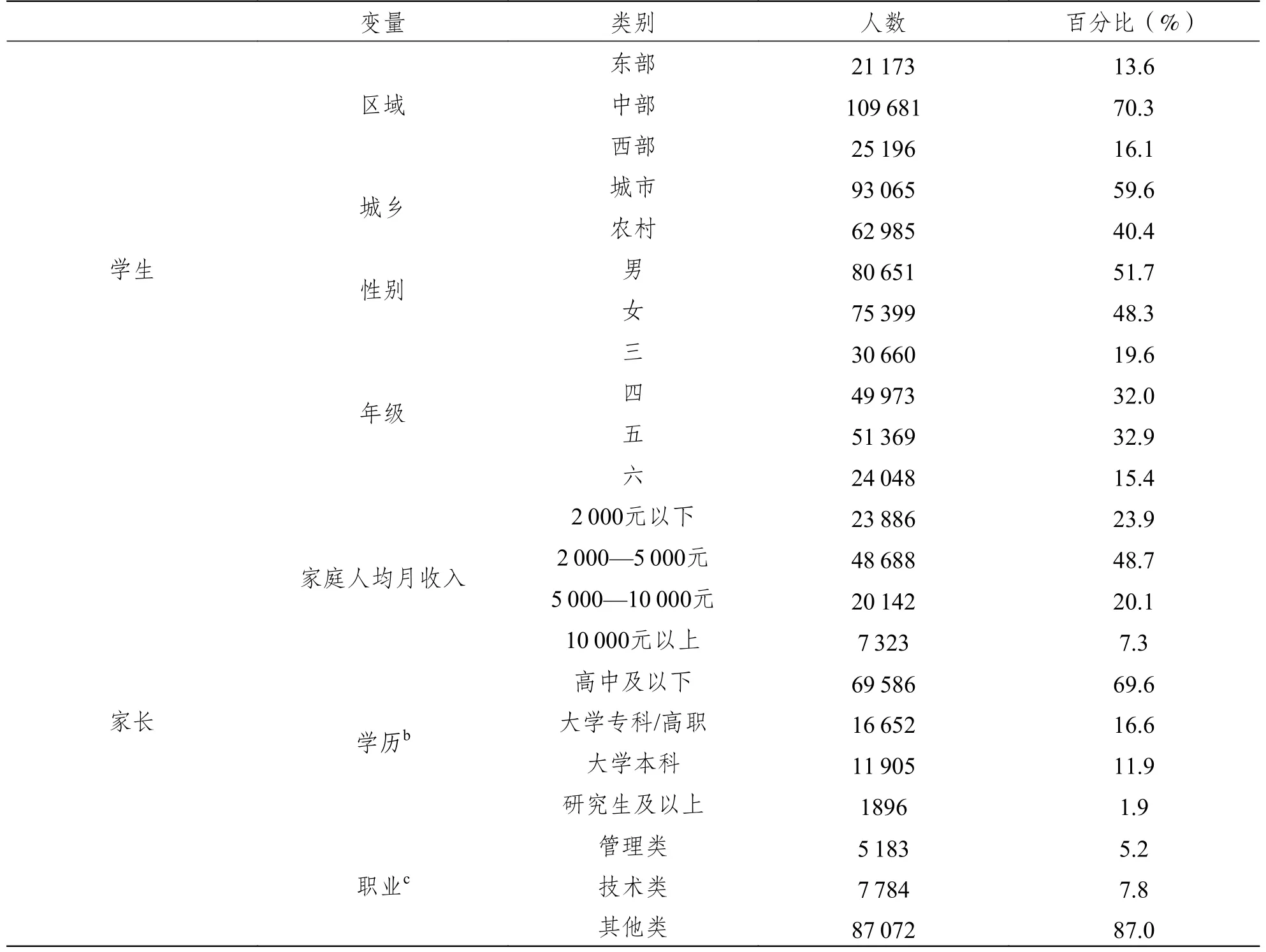

课题组共计发放学生问卷160 000 份,回收有效问卷156 050 份;发放家长问卷100 500 份,回收有效问卷100 039 份,有效回收率均大于97.0%。调查对象基本信息(见表4),其中将家长职业分为管理类(国家机关事业单位领导与工作人员、企业/公司中高级管理人员)、技术类(教师、工程师、医生、律师)和其他类(生产与制造业一般职工、商户与服务业一般职工、个体户、农民、无业/失业/下岗等)(张文宏,蔡思斯,2018)。

表4 调查对象基本信息

三、小学生劳动素养及其影响因素的调查结果与分析

运用SPSS20.0 软件对问卷数据进行描述性分析、独立样本t 检验、单因素方差分析、多元线性回归分析等,运用R 软件计算组群差异效应量,分析小学生劳动素养的基本状况、组群差异及影响因素。其中分析学生劳动素养基本状况及组群差异使用156 050 名学生数据,分析学生劳动素养的影响因素使用100 039 名学生及其相应家长数据。由于样本较大,以“效应量”指标cohen’d 作为实质性差异存在的判别指标,d>0.2 代表有实质性差异(贺雯等,2016)。

(一)小学生劳动素养基本状况

1.学生劳动素养整体较好,学生对劳动存在“知行不一”

小学生劳动素养题项均值为4.237,劳动观念、劳动情感、劳动精神、劳动参与、劳动能力题项均值分别为4.52、4.151、4.124、4.26、4.13,均高于“4”即“比较符合”等级,说明学生劳动素养整体较好。然而,学生对劳动存在“知行不一”,如小学中段(3—4 年级,下同)、高段(5—6 年级,下同)学生认为“应承担一定家务劳动”的比例分别为94.8%、92.3%,但其中只是“有时做家务”的比例分别为28.2%、30.4%,“从不或很少做家务”的比例分别为17.0%、15.3%;小学中段、高段学生认为“应该自己清洗个人衣物”的比例分别为95.9%、94.7%,而其中“从不或很少自己清洗个人衣物”的比例分别为36.6%、34.1%。这可能是由于小学生思想容易受到外界影响,师长所宣扬正确的劳动观点、看法容易被学生所接受(李可详,1990),但从认识到行为转变是长期复杂过程,同时学生较倾向逃避劳动参与的“劳累”,加之外界及学生自身对学业的注重,导致学生对劳动表现出“知行不一”。

2.学生对劳动价值、责任、分工认识较好,但劳动荣辱观待改善

学生劳动价值、责任、分工、荣辱题项的均值分别为4.52、4.736、4.705、4.116。在劳动价值上,小学中段、高段学生“比较或完全赞同美好生活要靠劳动来实现”的比例分别为91.2%、90.7%,“比较或完全赞同参加劳动对自己发展很有帮助”的比例分别为92.2%、91.5%;在劳动责任上,小学中段、高段学生“比较或完全赞同应承担一定家务劳动”的比例分别为94.8%、92.3%,“比较或完全赞同应承担一定班级劳动”的比例分别为94.1%、93.8%;在劳动分工上,小学中段、高段学生“比较或完全赞同各行各业都需要有人做”的比例分别为94.8%、94.2%,“比较或完全赞同从事各行各业的人都有机会做出成就”的比例分别为93.3%、91.8%;在劳动荣辱上,虽然小学中段、高段学生“比较或完全赞同劳动是光荣的”的比例分别为94.0%、91.3%,但“比较或完全赞同当清洁工和教师一样光荣”的比例分别为67.1%、65.8%。可见,学生对劳动价值、责任、分工的认识较好,但对劳动荣辱的认识有待加强,这可能是受“万般皆下品,唯有读书高”传统观念的影响。

3.学生对劳动的喜爱程度和情感体验尚可,但家务劳动意愿需强化

学生劳动喜好、态度题项的均值分别为4.199、4.119。在劳动喜好上,小学中段、高段学生“比较或非常喜欢劳动”的比例分别为90.6%、86.5%,“比较或非常认同在劳动中能感受到快乐”的比例分别为89.3%、85.4%,可见学生对劳动喜爱程度和情感体验尚可。在劳动态度上,小学中段、高段学生“比较或非常愿意参加学校劳动”的比例分别为88.2%、81.9%,“比较或非常尊重劳动成果”的比例分别为89.2%、88.1%;但小学中段、高段学生“比较或非常愿意参加家务劳动”的比例分别为61.3%、64.8%,可见学生家务劳动意愿需强化。

4.学生在劳动中体现出一定优秀劳动精神,但劳动创造精神有待提高

学生辛勤、合作、诚实、创造性劳动题项的均值分别为4.153、4.277、4.298、3.969。小学中段、高段学生“做家务比较或非常勤快”的比例分别为83.4%、85.1%,“能和别人合作完成劳动任务”的比例分别为88.6%、87.7%,“能保质保量完成劳动任务”的比例分别为89.3%、90.8%,可见,学生在劳动中表现出一定辛勤、合作、诚实等精神。但学生劳动创造精神待加强,如小学中段、高段学生“能尝试用不同方式解决劳动中的问题”的比例分别为63.7%、66.5%,“能在劳动中设计和制作一些小玩意”的比例分别为67.4%、68.4%,这可能与考试评价制度、学校人才培养模式、校长和教师创新意识、社会影响等多方面因素有关(陈金芳,2012)。

5.学生劳动参与尚不够好,劳动时间不足,劳动主动性需加强

虽然学生劳动习惯、行为题项的均值分别为4.19、4.365。但从劳动类型看,学生参加过自我服务劳动、家务劳动、班务校务劳动、手工制作劳动、简单生产劳动、社会服务劳动的比例分别为94.2%、89.2%、76.5%、56.8%、30.2%、15.8%,其中学生参加过社会服务劳动的比例较低。同时,《纲要》规定中小学劳动教育课平均每周不少于1 课时;每周课外活动和家庭生活中劳动时间,小学1 至2 年级不少于2 小时,其他年级不少于3 小时(教育部,2020)。调查显示,54.6%的学生“每周学校劳动时间不足30 分钟”,69.8%的学生“每天家务劳动时间不足15 分钟”,43.6%的学生“除学校劳动课以外,平均每周参加劳动时间少于30 分钟”,可见学生劳动时间不足。另外,小学中段、高段学生“会主动收拾家里的桌子”的比例分别为54.8%、62.5%,“家长做饭时会主动帮忙”比例分别为48.1%、59.7%,“会主动清理校园垃圾”的比例分别为20.1%、30.5%,可见学生劳动主动性不足。

6.学生具有一定劳动能力,但精细化劳动技能相对局限

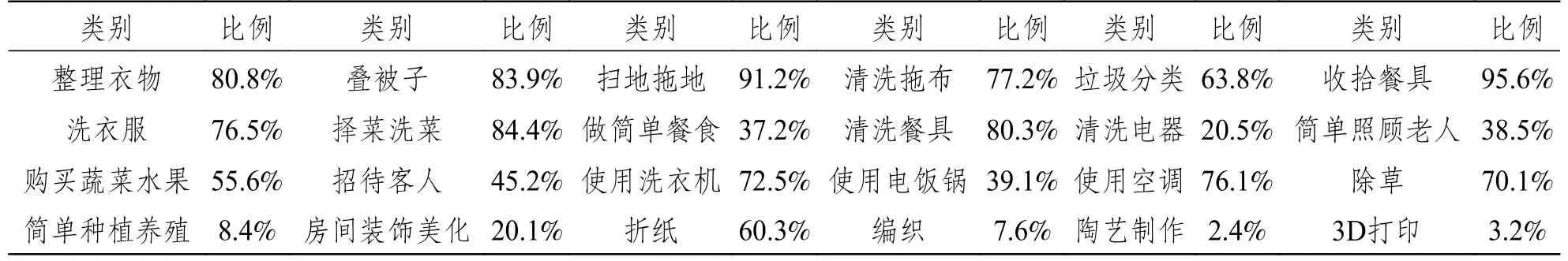

学生劳动知识、技能题项的均值分别为4.363、4.072。如表5,掌握“扫地拖地”“收拾餐具”的学生占90%以上,掌握“整理衣物”“叠被子”“清洗餐具”“择菜洗菜”的学生占80%—90%,掌握“清洗拖布”“洗衣服”“使用洗衣机”“使用空调”“除草”的学生占70%—80%,可见,学生对简单生活劳动技能掌握相对较好。而小学中段、高段学生掌握“做简单餐食”比例均不到40%,掌握“简单种植养殖”“房间装饰美化”“编织”“陶艺制作”“3D 打印”“清洗电器”的比例均不足25%,可见,学生对这些稍微复杂的劳动技能掌握不足,对简单生产劳动技能掌握不够。这与王玉香研究得出的“学生劳动类型受限,精细化复杂劳动能力不足”相一致(王玉香等,2021)。

表5 小学生掌握的劳动技能

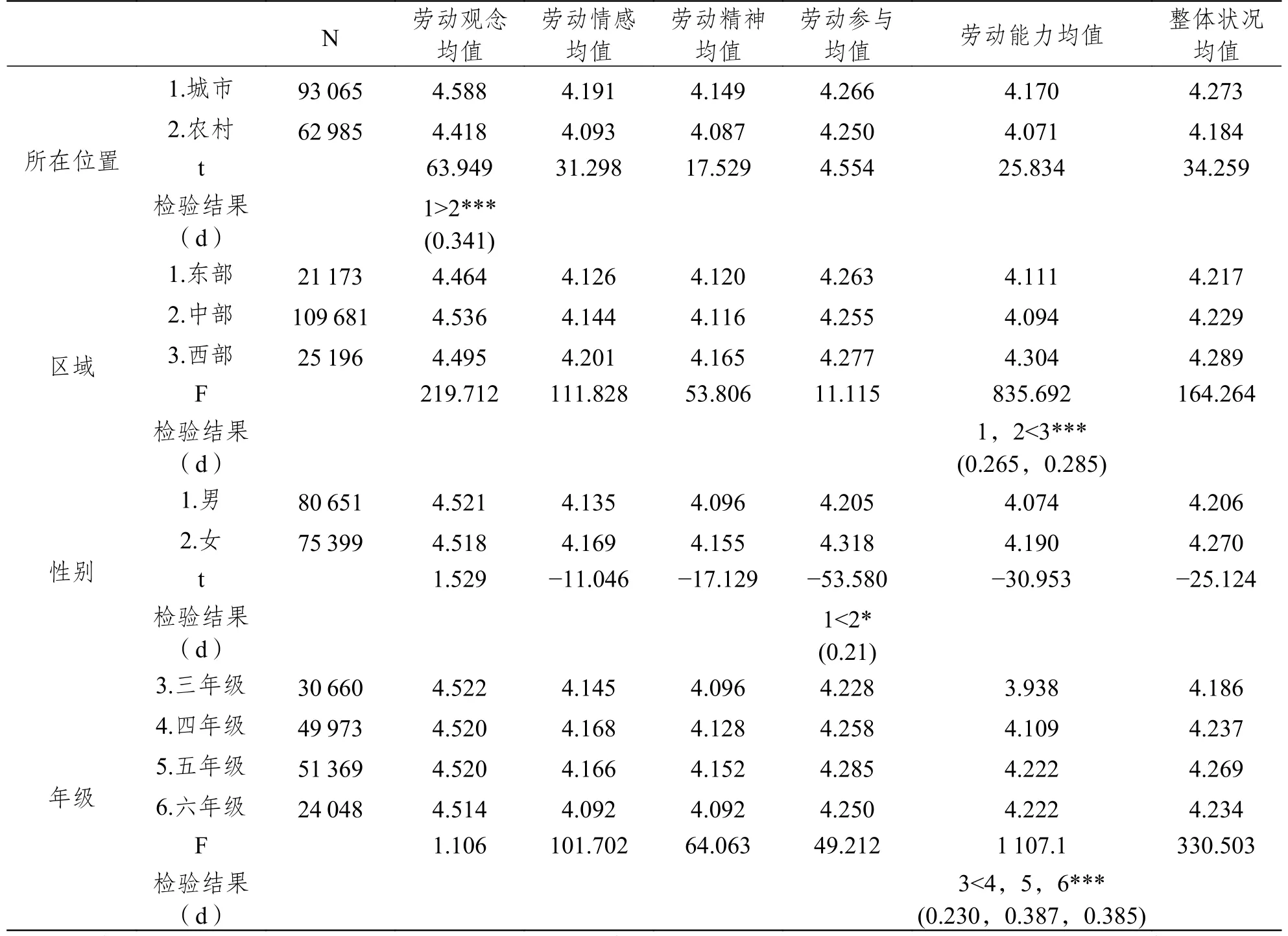

(二)小学生劳动素养的组群差异分析

1.城市学生劳动观念显著优于农村

如表6,城市、农村学生劳动素养并不存在实质性差异(d<0.2),但在学生劳动观念题项均值上,城市显著高于农村(p<0.05,d>0.2)。究其原因,相比城市家长,农村家长“离农”思想突出,“望子成龙、望女成凤”观念更明显,更期盼孩子通过读书“走出大山”、改变命运,希望孩子将更多时间投入“读书”而非劳动中(韦丽银,刘远杰,2019),可能对学生劳动观念产生消极影响。

表6 小学生劳动素养的组群差异

2.西部学生劳动能力显著高于中、东部

如表6,东、中、西部学生劳动素养不存在实质性差异(d<0.2)。但在学生劳动能力题项均值上,西部显著高于中部、东部(p<0.05,d>0.2)。究其原因,东部和中部地区经济发展水平相对高于西部,家庭经济水平相对较高,学生花在学习及培训上的时间更多(许庆红,张晓倩,2017),可能会削弱对学生劳动能力的培养。

3.女生劳动参与显著优于男生

如表6,男女生劳动素养并不存在实质性差异(d<0.2),但女生劳动参与题项均值显著高于男生(p<0.05,d>0.2)。Schulz 的相关研究也得出女儿花在家务上的时间比儿子更多(Schulz,2021)。究其原因:传统“女主内,男主外”观念根深蒂固,如男性负责“养家糊口”、女性负责“操持家务”,这种社会分工和家庭分工传统观念使得女性成为主要家务承担者(沈奕斐,2005,第35—37 页),这种性别分工已成为大众生活习惯和社会期待(王晓杰,宋乃庆,2022),而家庭劳动及日常生活劳动是小学生重要劳动内容。根据社会学习理论,通过直接训导和观察学习,儿童可获得性别认同及形成性别角色偏好(谢弗,基普,2005,第482 页);大多数父母会接受传统文化偏爱的性别角色,并以此来教育孩子;同时,儿童也会以性别作为观察学习的向导,根据观察和模仿父母等同性别榜样进行学习(班杜拉,1999,第124—134 页)。因而在传统性别分工观念及文化等影响下会产生学生劳动参与的性别差异。

4.三年级学生劳动能力显著低于四、五、六年级

如表6,学生劳动素养题项整体均值从三年级到五年级逐步增高,到了六年级又有所下降,但并不存在实质性差异(d<0.2)。在学生劳动能力题项均值上,三年级显著低于四、五、六年级(p<0.05,d>0.2)。究其原因:由于随着年龄增长,学生身心不断成熟、知识经验不断增长,学生心理的有意性和抽象概括性逐步发展,劳动能力也逐步发展(朱智贤,1993,第312 页)。

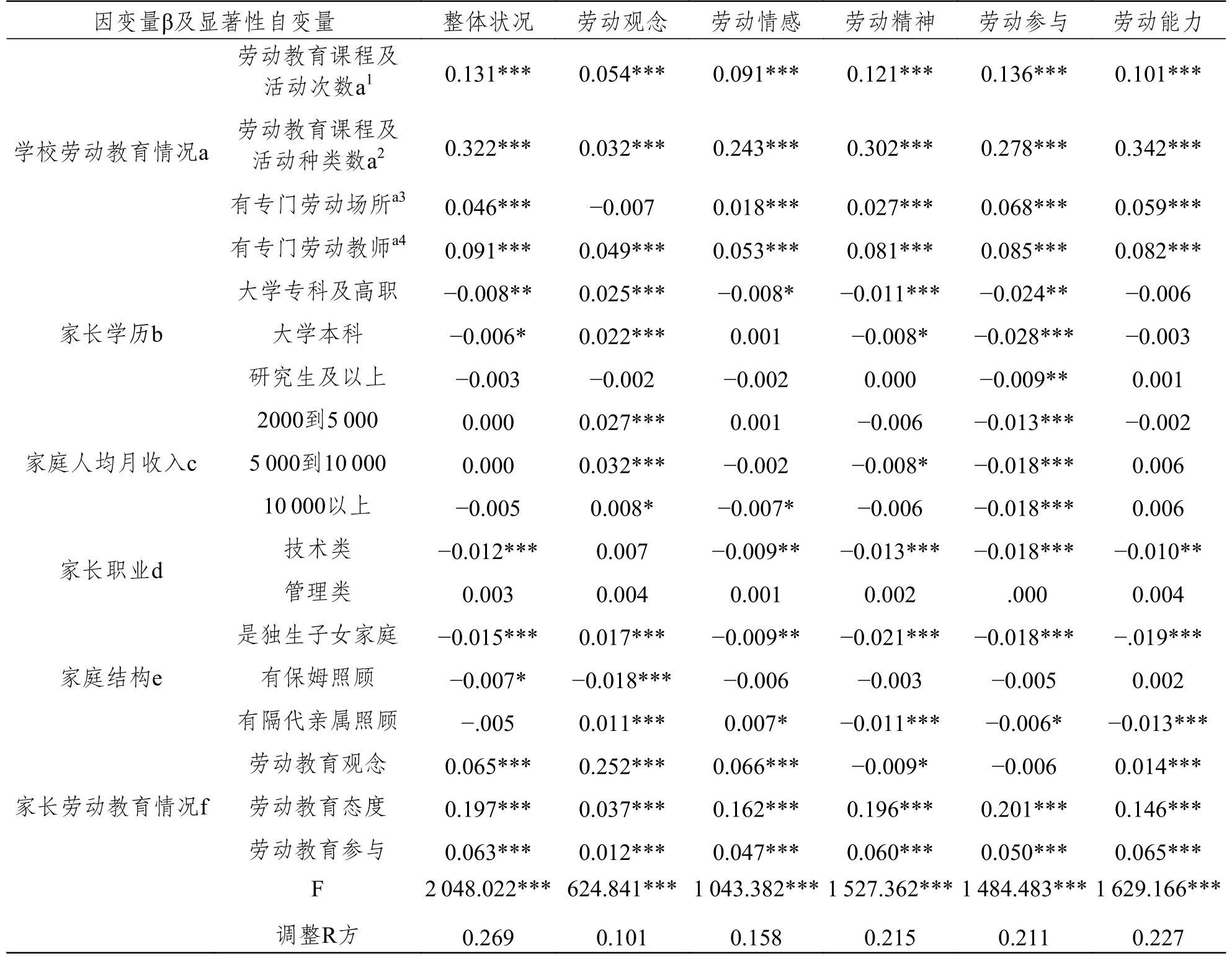

(三)小学生劳动素养的影响因素分析

将学校劳动教育情况(学校劳动教育课程及活动次数、种类数,有专门劳动场所及教师等)、家庭背景(家长学历、家庭人均月收入、家长职业)、家庭结构(是否独生子女家庭、是否有保姆照顾、是否有隔代亲属照顾)及家长劳动教育情况(家长劳动教育观念、态度和参与题项均值)作为自变量,将小学生劳动素养状况(学生劳动素养及其各维度题项均值)作为因变量,如表7 所示。运用SPSS20.0 软件对数据进行多元线性回归分析,自变量选取采用“进入法”。探索学校和家庭因素对学生劳动素养整体及各维度的影响情况,尝试分析这些因素对学生劳动素养影响的内在机理,以更好地服务劳动教育改进。结果显示,Durbin-Watson 值为1.969,各变量TOL 值均远大于0.1,VIF 值均远小于10,说明多重线性回归的观测值具有相互独立性,自变量间不存在严重共线性问题;各回归模型均显著(p<0.001),所有自变量分别能解释学生劳动素养、劳动观念、劳动情感、劳动精神、劳动参与、劳动能力26.9%、10.1%、15.8%、21.5%、21.1%、22.7%的变异,如表7 所示。具体而言:

表7 小学生劳动素养影响因素的标准化回归系数表

(1)学校劳动教育课程及活动次数(β=0.131,p<0.001)、种类数(β=0.322,p<0.001),有专门劳动场所(β=0.046,p<0.001)、教师(β=0.091,p<0.001)对学生劳动素养均有正向影响。其中学校课程及活动种类数、次数对学生劳动素养影响较大。首先,学校课程及活动种类数每增加1 个单位,学生劳动素养、观念、情感、精神、参与、能力分别增加0.322、0.032、0.243、0.302、0.278、0.342 个标准差。究其原因,人的发展是未固型化的,在学生成长过程中,若长期接受单一或片面的学习刺激,会使学生心智发展受限(田夏彪,2021)。学校劳动教育课程及活动种类越丰富,越能给学生提供多样化的劳动实践机会,满足不同学生劳动素养发展需求,促进学生劳动素养多方面发展。其次,劳动教育课程和活动次数每增加1 个单位,学生劳动素养、观念、情感、精神、参与、能力分别增加0.131、0.054、0.091、0.121、0.136、0.101 个标准差,这可能是由于劳动教育课程和活动次数越多,学生劳动锻炼就越多,学生劳动素养就会越好。

(2)家长学历是“大学本科”(β=-0.006,p<0.05)、“大学专科及高职”(β=-0.008,p<0.01)的学生劳动素养低于“高中及以下”的;家长职业为“技术类”的学生劳动素养低于“其他类”(β=-0.012,p<0.001),但家长学历、职业对学生劳动素养的影响相对较小。值得注意的是,将家长学历为“大学本科、大学专科及高职”与“高中及以下”对比,家庭人均月收入“2000 及以上的”与“2000 以下”对比,两组均为前者学生劳动观念高(β>0,p<0.001),但劳动参与低(β<0,p<0.001)。究其原因,父代不同的受教育水平导致其为子代提供的家庭文化环境及家庭教育投资支持有优劣之分(张欣,陈新忠,2021)。家长受教育程度较高时,对学生的教育期望更高(刘保中等,2015),会更注重学生学业成绩和特长培养;家长收入较高,学生投入学业时间也越多(许庆红,张晓倩,2017);这样学生的劳动机会相对较少。相比之下,家长受教育程度、家庭经济水平较低时,家长忙于生计,教育精力和能力有限,疏于对学生进行教育,且可能需要学生分担一定家务,但对学生劳动观念的正向引导相对薄弱。

(3)是独生子女家庭(β=-0.015,p<0.001)、有保姆照顾(β=-0.007,p<0.001)对学生劳动素养有负向影响,但影响相对较小。关颖通过调查也得出独生子女劳动能力和劳动主动性较差的结论(关颖,2013)。这可能是由于独生子女家长对学生相对宠溺,不舍得让学生劳动,学生家庭劳动锻炼相对少,学生劳动素养相对低。

(4)家长劳动教育观念(β=0.065,p<0.001)、态度(β=0.197,p<0.001)、参与(β=0.063,p<0.001)对学生劳动素养具有正向影响。其中,家长劳动教育态度对学生劳动素养的影响较大,家长劳动教育态度每增加1 个单位,学生劳动素养、观念、情感、精神、参与、能力分别会增加0.197、0.037、0.162、0.196、0.201、0.146 个标准差,这可能是由于家长劳动教育态度越好,越能配合、支持学校等开展劳动教育,更好地发挥劳动育人合力,促进学生劳动素养发展。同时,家长劳动教育观念对学生劳动观念的正向影响较大(β=0.252,p<0.001),家长劳动教育观念每增加1 个单位,学生劳动观念增加0.252 个标准差,这可能是由于代际传承是文化传承的首要特征,父母希望并会努力把个人文化特征或价值观念传递给后代(卿石松,2018),家长对劳动及劳动教育具有较好的认识和看法,可以此来影响和引导学生树立较好的劳动观念。但家长劳动教育观念对学生劳动精神(β=-0.009,p<0.05)具有负向影响,影响相对较小。

四、小学生劳动素养及其影响因素的调查结论与建议

(一)小学生劳动素养及其影响因素的调查结论

通过调查分析得出:(1)小学生劳动素养整体较好,但仍有进步空间,尤其是在学生劳动知行合一、劳动荣辱观、家务劳动意愿、劳动创造精神、劳动主动性、精细化劳动技能等方面亟待改善。(2)城市小学生劳动观念显著高于农村,西部小学生劳动能力显著高于中、东部,女生劳动参与显著优于男生,三年级学生劳动能力显著低于四、五、六年级。(3)学校劳动教育课程及活动的次数、种类数,有专门劳动教育场所、教师,家长劳动教育观念、态度、参与对小学生劳动素养有正向影响,其中学校劳动教育课程及活动种类数、家长劳动教育态度的影响较大;是独生子女家庭、有保姆照顾对小学生劳动素养有负向影响,但影响相对较小。

(二)提升小学生劳动素养的对策建议

1.转变教育理念:树立“五育并举”观念,营造良好劳动教育氛围

“五育并举”是新时代教育发展的趋势。针对当前学校、家庭乃至社会“重智轻劳”的误区(宋乃庆,王晓杰,2018),相关部门、学校等要着力将“劳”立起来。首先,相关部门及学校可以培训、讲座等方式进行劳动教育科普,加强校长、师生、家长等对劳动教育的认同及正确认知。其次,相关部门及学校可组织劳动教育演讲比赛、劳模表彰和宣传会等活动,对师生、家长等进行劳动文化熏陶。另外,相关部门及学校可借助传媒力量,开设劳动教育相关电视及网络节目,开发劳动教育相关网站,推送劳动教育相关信息。最后,学校、家庭等要积极落实“双减”政策,为学生劳动腾出“时间”。

2.完善课程内容:构建素养导向的劳动课程体系,增添劳动课程时代性和创造性

素养导向的劳动课程体系能够彰显劳动育人的价值导向。首先,学校应围绕学生劳动素养发展,构建包括自我服务劳动、班务校务劳动、家务劳动、简单生产劳动等内容的立体化劳动教育课程,以多样化的课程培养学生综合劳动素养。其次,应增添课程的时代性,将现代化劳动内容纳入劳动课程,如增加智能化农业内容,又如安排学生学习不同的、丰富的、先进的工具(卢晓东,2021)。再次,应关注劳动课程的创造性,增加开放性劳动任务,如设置园艺设计、工艺品设计等项目。

3.优化教学方式:引导学生手脑并用,提高劳动教育教学灵活性和趣味性

针对学生精细化劳动能力不足、劳动创造精神欠缺等问题,劳动教育必须调动学生思考、操作和创造。《纲要》也规定劳动教育要强调身心参与,注重手脑并用(教育部,2020)。首先,教师、家长等可探索问题式、项目式、探究式等劳动教育教学方式,引导学生劳动中体验发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程。其次,教师、家长等要注重劳动教育教学的灵活性,根据不同教学任务和学生需求选取不同教学方式,并鼓励学生用不同方法解决劳动问题。再次,教师、家长要结合学生兴趣进行劳动教育教学,如可采用竞赛法、故事法、游戏法、成功体验法等,但要注意“淡化形式,注重实质”(宋乃庆,陈重穆,1996)。

4.关注特色发展:利用周边劳动教育资源,尊重学生身心发展差异

学生劳动素养子维度存在一定区域、年级、城乡、性别上的显著差异,因而劳动教育要坚持因势利导,尊重学生身心发展差异。其一,不同地域可利用的劳动教育资源不同(宋乃庆,王晓杰,2020),学生家庭条件千差万别,相关部门、学校和家庭可根据地方特色及现实条件选择劳动教育内容,如城市学校及家长可依托周边基地、场馆,农村学校及家庭可利用周边农业资源。其二,学校和家庭在开展劳动教育时要关注男女差异,个性化安排劳动活动,也要对学生综合劳动能力进行培养。其三,学校要根据学生身心发展规律,设置有针对性、阶段性、衔接性的劳动课程,促进学生劳动素养可持续发展。

5.健全协同机制:多方联动推进劳动教育实施,加强家庭劳动教育指导

《纲要》指出,中小学要推动建立以学校为主导、家庭为基础、社区为依托的协同实施机制(教育部,2020)。其一,政府要做好顶层设计,建立“政府-家-校-社”协同推进劳动教育的政策支持体系。其二,家庭、学校、社区要积极发挥各自劳动教育职能。学校要通过劳动课程、实践活动等开展校内外劳动教育,推进劳动教育常态化。家庭要树立良好家风,支持、配合和引导学生参加劳动,家长也要通过书籍、互联网等学习劳动教育的方法和技巧等。社区要配合学校和家庭开展劳动教育,并营造“劳动光荣”的社区文化氛围。其三,相关部门、学校、社区应加强家庭劳动教育指导,并对家长进行相关培训。

6.强化条件保障:完善劳动教育师资、场所配置,强化劳动教育督导评价

调查显示,分别有56.1%、51.5%的学生表示学校尚未有专门劳动教育教师、场所。就师资而言,学校应引进专业化劳动教育专兼职教师及技术顾问等,配齐劳动教育专门教师;相关部门、高校等也要加强劳动教育师资培养培训。就场所而言,相关部门及学校可依托区域产业资源,构建劳动教育共育平台及基地,学校也可利用及整合现有综合活动实践基地、双创基地等开展劳动教育。另外,相关部门、学校应建立健全劳动教育督导评价制度,将学校及家庭劳动教育状况、学生劳动素养状况等纳入督导评价体系,同时也可利用互联网、大数据技术等建立劳动教育智慧评价平台,动态监测学生劳动素养发展状况。

结语

在厘清小学生劳动素养及其影响因素的评价要素基础上,编制了小学生劳动素养及其影响因素调查工具,调查了全国24 个省份的156 050 名学生、100 039 名家长,分析了小学生劳动素养基本状况、组群差异及影响因素,并提出相应对策建议,以期为劳动教育实践、督导评价及教育决策提供参考。但由于可供参考文献较少,加之时间、条件限制,编制的调查工具还需完善,尚未将影响小学生劳动素养的社会因素纳入研究范围。后续将继续扩大调查范围,不断深化小学生劳动素养及其影响因素研究,助力小学劳动教育理论和实践发展。

(王晓杰工作邮箱:921186002@qq.com;本文通信作者为宋乃庆:songnq@swu.edu.cn)