桑叶红茶二次发酵工艺优化

2024-02-29王一迪王雅妮袁怀波

王一迪,孙 闻,王雅妮, 袁怀波

(1.合肥工业大学食品与生物工程学院,安徽合肥 230601;2.六安玫瑰红茶品有限公司,安徽六安 237299)

桑叶富含氨基酸、微量元素、矿物质,以及黄酮类化合物、生物碱、多糖等活性成分[1],具有利肝通气、滋阴补血、疏风散热、降压、降血糖之功效[2]。研究发现,1 -脱氧野尻霉素(DNJ)是其主要的降血糖、抗病毒功效成分[3],桑叶中的多糖和黄酮成分在降血糖方面也有相关研究[4]。在桑叶红茶制作中,提高功效成分含量是其重要的关注点。

食物的营养价值可利用真菌发酵,以提高食物功效物质含量[5]。试验优选棘孢曲霉、日本根霉和青霉菌3 种混合发酵菌种对桑叶红茶进行二次发酵研究,以桑叶红茶活性成分含量和感官品质为指标,优化桑叶红茶的发酵工艺,开发出保健价值高、滋味优良的桑叶红茶。

1 材料与方法

1.1 试验材料

桑叶,安徽省霍山县桑园基地提供;棘孢曲霉、日本根霉、青霉菌,泰斯拓生物技术有限责任公司提供;脱氧野尻霉素(DNJ)标准品,研生生化试剂有限公司提供;没食子酸标准品、芦丁标准品,谱析标准技术有限公司提供;葡萄糖,源叶生物科技有限公司提供。

1.2 仪器与设备

UV755B 型紫外可见分光光度计,佑科仪器仪表有限公司产品;RE-5299 型旋蒸仪,予华仪器有限公司产品;KH-45AS 型鼓风干燥箱,德工机械设备有限公司产品;Waters 1525 HPLC,美国Waters 公司产品。

1.3 试验方法

1.3.1 工艺流程

桑叶→分拣→萎凋→揉捻→解块→一次发酵→添加菌悬液→复揉→二次发酵→干燥。

1.3.2 操作要点

(1)萎凋。选择顶芽下2、3 位的新鲜桑叶作为原料,28 ℃下热风萎凋6 h。

(2)揉捻。按照轻-重-轻原则,揉捻4 min-13 min-3 min,共揉捻20 min。

(3)一次发酵。发酵机参数设置为温度25 ℃,湿度95%,时长2 h。

(4)添加菌悬液。将一定比例的黑曲霉、日本根霉和青霉菌液喷洒于揉捻后的桑叶,边喷洒边翻拌均匀。

(5)复揉。轻揉5~10 min。

(6)二次发酵。控制合适的温度、时长和菌悬液添加量。

1.3.3 测定方法

(1)DNJ 的测定。参考文献方法[6],以峰面积为Y 值,DNJ 质量浓度(μg/mL)为X 值,得到DNJ 的标准曲线为Y=15 672X-70 189,R2=0.998 06。

(2)黄酮的测定。将1.0 g 桑叶粉末加入30 mL体积分数为75%的乙醇溶液,超声水浴提取(温度80 ℃,超声功率160 W,超声时间15 min)。用75%乙醇定容滤液至100 mL。取滤液1.0 mL,采取AlCl3比色法检测[7]。标准曲线为Y=6.798 1X+0.004 2,R2=0.993 1。

(3)多糖的测定。参考苯酚-硫酸法[8],以葡萄糖质量浓度(mg/mL)为X 值,吸光度为Y 值绘制标准曲线,标准曲线为Y=0.005 9X+0.080 9,R2=0.990 6。

(4)多酚的测定。测定采取福林酚法[9],标准曲线为Y=1.095 9X-0.017,R2=0.991 3。

(5)化学鉴定评分。为避免个人的主观偏好影响,采用滋味品质的化学鉴定方法。按照参考文献[10]进行具体操作。

1.3.4 单因素试验

(1)菌液配方测试。向100 g 桑叶中分别加入不同配比的1.0×107CFU/100 g 棘孢曲霉、日本根霉和青霉菌液10 mL,于28 ℃条件下二次发酵3 h 生产红茶,探究其DNJ、黄酮、多酚、多糖含量的变化。

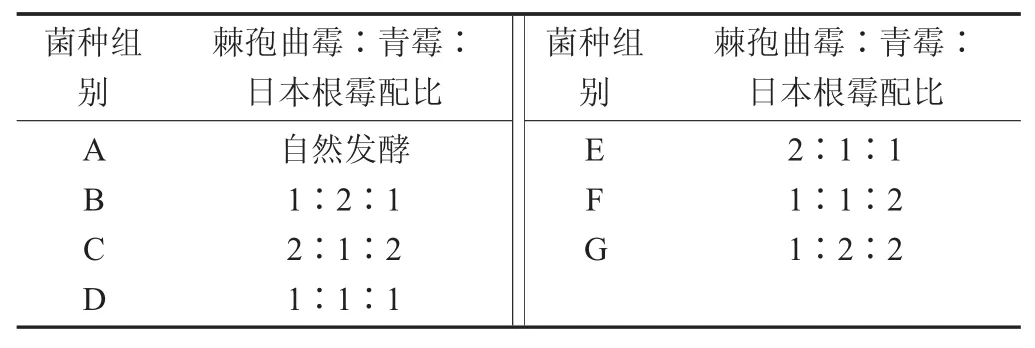

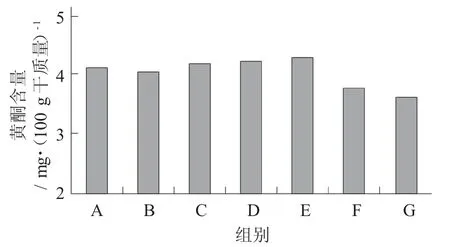

菌种配比分组见表1。

表1 菌种配比分组

(2)二次发酵温度的测试。分别在25,30,35,40,45 ℃发酵温度下,将100 g 桑叶中加入接种量为1.0×107CFU/100 g 的菌悬液(棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉=2∶1∶1)10 mL 发酵3 h 生产红茶,检测滋味品质化学鉴定得分。

(3)二次发酵时长测试。将100 g 桑叶中加入接种量为1.0×107CFU/100 g 的棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉为2∶1∶1 的菌悬液10 mL,桑叶于25 ℃条件下发酵一定时间,分别测定2,3,4,5,6 h 时的滋味品质化学鉴定得分。

(4)菌悬液用量测试。将100 g 桑叶中分别加入不同接种量(2×107,3×107,4×107,5×107,6×107CFU/100 g)的混合菌悬液(棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉为2∶1∶1)10 mL,于25 ℃条件下发酵3 h,测定其滋味品质化学鉴定得分。

1.3.5 响应面试验

为提高桑红茶的综合品质,对二次发酵条件进行响应面分析试验因素与水平设计。

响应面试验因素与水平设计见表2。

表2 响应面试验因素与水平设计

1.4 试验数据统计分析

基础运算采用Excel 方差分析、多重比较采用SPSS 数据处理软件。

2 结果与分析

2.1 单因素试验

2.1.1 菌种配比对桑红茶DNJ 含量的影响

分别在不同配比下加入接种量为1.0×107CFU/100 g的棘孢曲霉、青霉和日本根霉混合菌液10 mL,于28 ℃条件下3 h 发酵桑红茶,测定DNJ 含量。

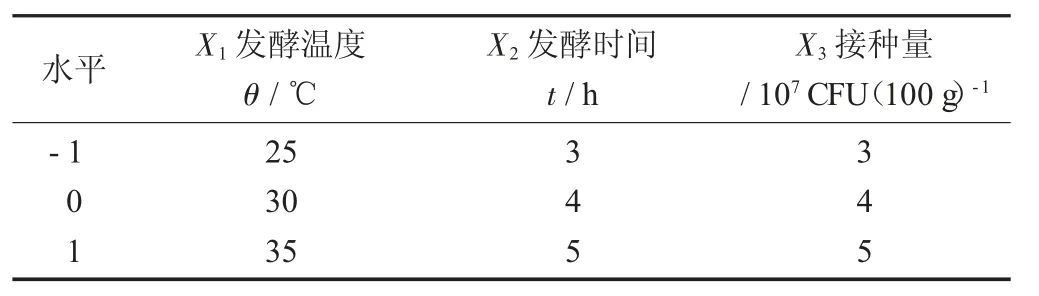

菌种配比对桑红茶DNJ 含量的影响见图1。

图1 菌种配比对桑红茶DNJ 含量的影响

由图1 可知,桑叶中添加不同配比混合菌液发酵均比自然发酵的DNJ 含量多,其中E 组(棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉=2∶1∶1)发酵的桑红茶中DNJ 含量可达到152.1 mg/100 g 干质量,比自然发酵A 组增加11.20%。

2.1.2 菌种配比对桑红茶黄酮含量的影响

分别在不同配比下加入107CFU/100 g 棘孢曲霉、青霉和日本根霉混合菌液10 mL,于28 ℃条件下3 h 发酵桑红茶,探究其黄酮含量的变化。

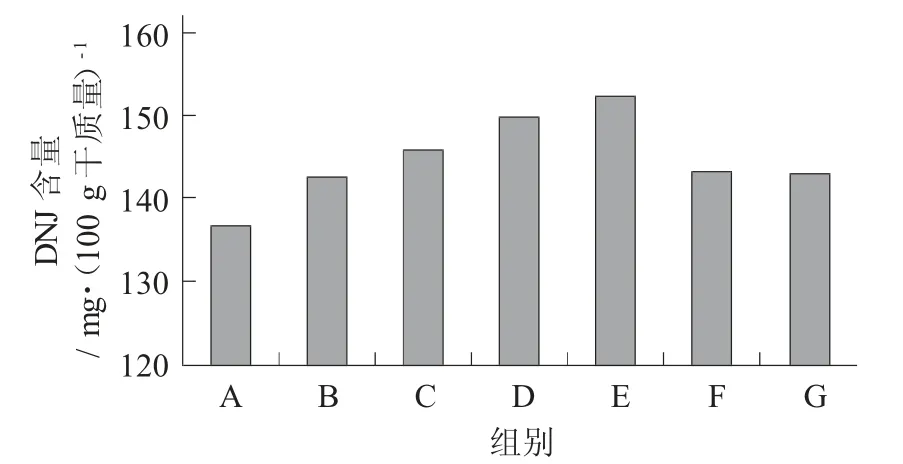

菌种配比对桑红茶黄酮含量的影响见图2。

图2 菌种配比对桑红茶黄酮含量的影响

由图2 可知,相比于自然发酵,B、F、G 组发酵后的桑红茶中黄酮含量均降低,C、D、E 组黄酮含量分别增加了1.94%,2.18%,4.13%。可见,E组(棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉=2∶1∶1)最利于桑红茶中黄酮的产生。

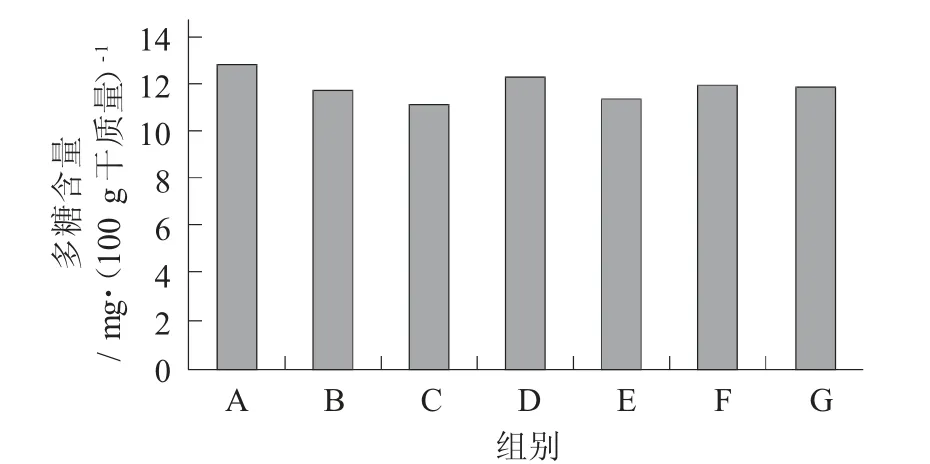

2.1.3 菌种配比对桑红茶多糖含量的影响

分别在不同配比下加入107CFU/100g 棘孢曲霉、青霉和日本根霉混合菌液10 mL,于28 ℃条件下3 h发酵桑红茶,检测其多糖含量。

菌种配比对桑红茶多糖含量的影响见图3。

图3 菌种配比对桑红茶多糖含量的影响

由图3 可知,与自然发酵比较,添加混合菌种发酵的桑红茶中多糖含量均减少,其中D 组(棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉=1∶1∶1)发酵的桑红茶中多糖含量分别为12.41 g/100 g 干质量,降低幅度最小为3.72%。

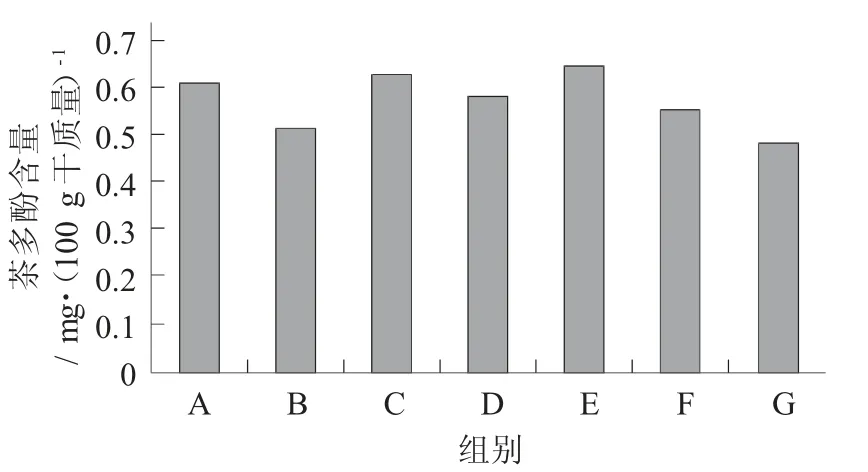

2.1.4 菌种配比对桑红茶茶多酚含量的影响

分别在不同配比下加入107CFU/100 g 棘孢曲霉、青霉和日本根霉混合菌液10 mL,于28 ℃条件下3 h 发酵桑红茶,探究其茶多酚含量的变化。

菌种配比对桑红茶茶多酚含量的影响见图4。

图4 菌种配比对桑红茶茶多酚含量的影响

由图4 可知,与自然发酵比较,除C、E 组外的其余组别发酵后均导致茶多酚含量下降;与自然发酵比较,C、E 组多酚含量分别增加3.28%,6.56%;可见,E 组(棘孢曲霉∶青霉∶日本根霉=2∶1∶1)促进茶多酚合成的效果最好。

2.1.5 菌种比例选择结果

上述研究发现,棘孢曲霉、青霉、日本根霉配比2 ∶1 ∶1(E 组)发酵的桑红茶中DNJ 增加11.2%,多糖降低10.63%,黄酮增加4.13%,多酚增加6.56%,综合品质最好。因此,试验选择棘孢曲霉、青霉和日本根霉2∶1∶1 作为最佳配比。

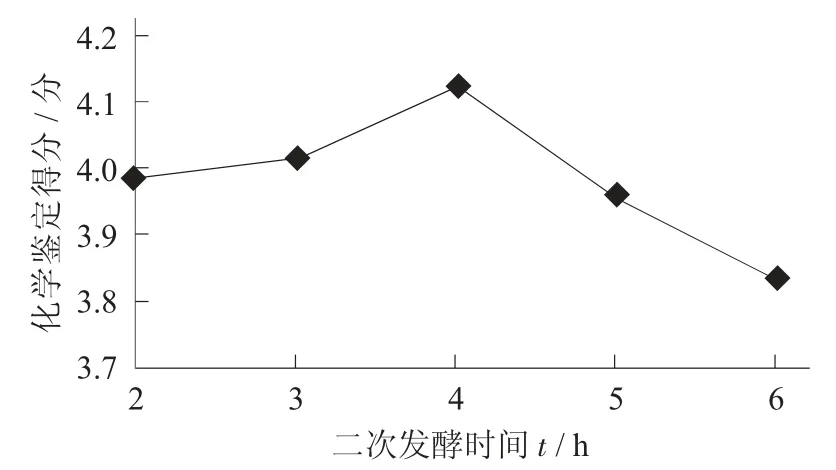

2.1.6 二次发酵时间对桑红茶化学鉴定评分的影响

二次发酵时间对桑红茶化学鉴定得分的影响见图5。

图5 二次发酵时间对桑红茶化学鉴定得分的影响

由图5 可知,在发酵4 h 之前,桑红茶品质化学鉴定评分随发酵时间的增加而提高,4 h 时分值最高,随后评分随发酵时间增加而下降。因此,发酵时长优化区间选取3,4,5 h。

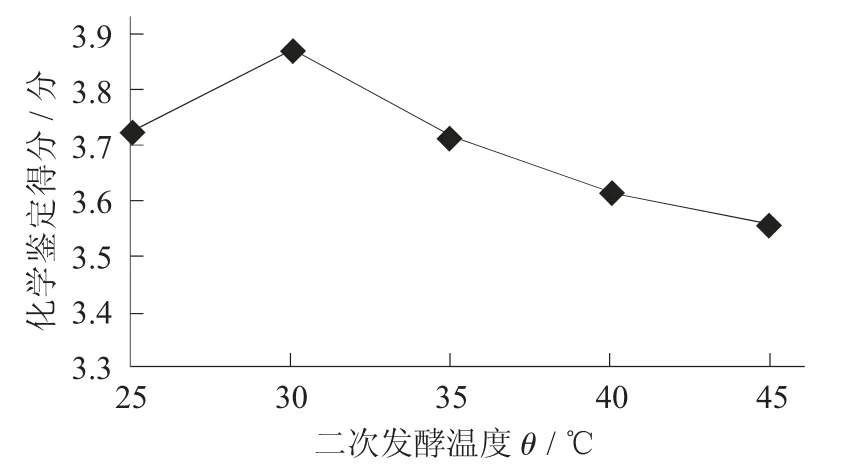

2.1.7 二次发酵温度对桑红茶化学鉴定评分的影响

二次发酵温度对桑红茶化学鉴定得分的影响见图6。

图6 二次发酵温度对桑红茶化学鉴定得分的影响

由图6 可知,发酵温度小于30 ℃时,桑红茶滋味品质化学鉴定得分随发酵温度上升而增加。温度超过30 ℃后,得分下降。因此,发酵温度优化区间选取25,30,35 ℃。

2.1.8 菌接种量对桑红茶化学鉴定评分的影响

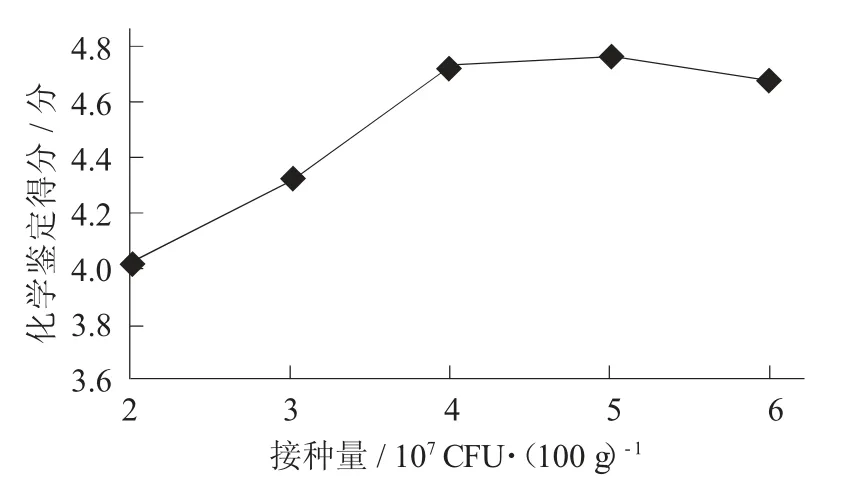

菌种接种量对桑红茶化学鉴定得分的影响见图7。

图7 菌种接种量对桑红茶化学鉴定得分的影响

由图7 可知,桑红茶滋味品质化学鉴定得分在总体趋势上随着接种量增加而提高,接种量为6×107CFU/100 g 时,得分略回落。因此,试验采取的菌种接种量优化区间为3×107,4×107,5×107CFU/100 g。

2.2 各因素交互作用响应面分析

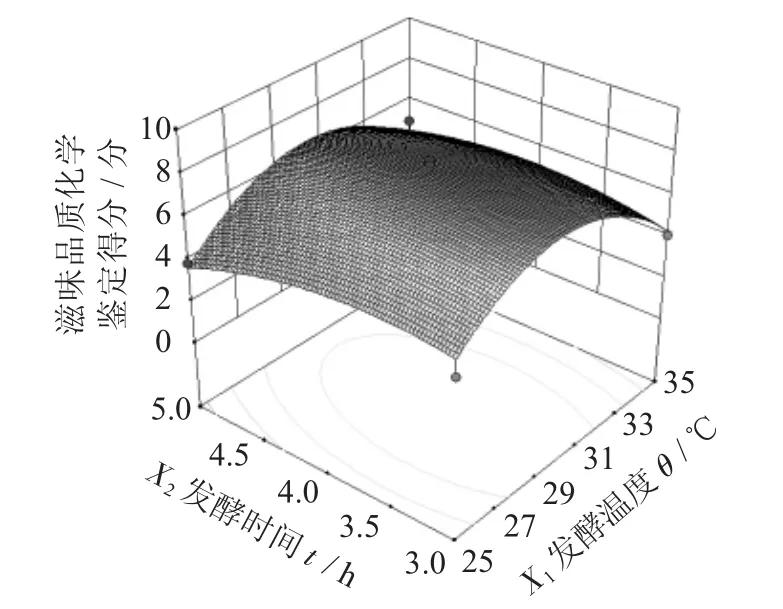

发酵时间及温度对桑叶红茶滋味品质化学鉴定得分的影响见图8。

图8 发酵时间及温度对桑叶红茶滋味品质化学鉴定得分的影响

由图8 可知,当接种量为4×107CFU/100g 时,随着X1的变化,感官评分出现了一个较大曲面的弧度,其影响作用要大于X2。在发酵时间一定的情况下,随着温度的提升,发酵桑红茶的滋味品质得分呈现先增后减态势。发酵温度大于30 ℃时,随着温度的升高,桑红茶的得分减小,推测复合菌种生长的最适温度为30 ℃。

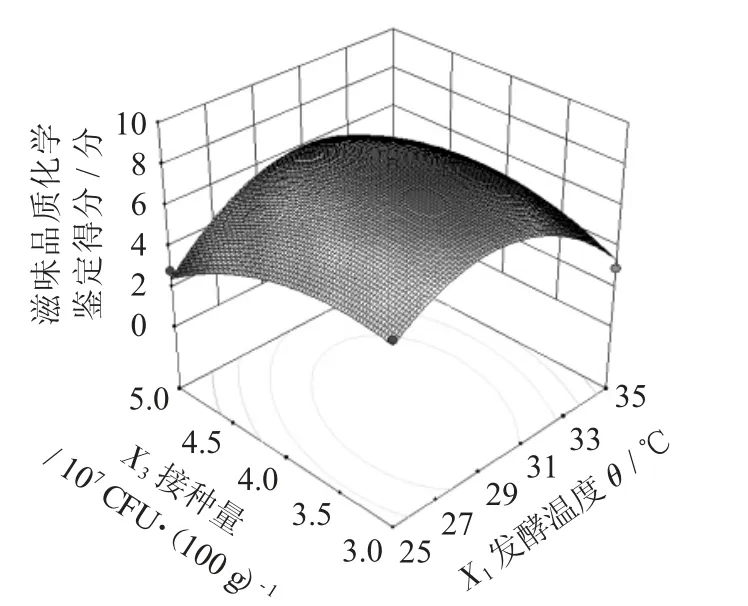

发酵温度和接种量对桑叶红茶滋味品质化学鉴定得分的影响见图9。

图9 发酵温度和接种量对桑叶红茶滋味品质化学鉴定得分的影响

由图9 可知,发酵4 h 时,发酵温度和菌种接种量的协同作用对桑红茶的滋味品质得分起显著影响。随着X1的变化,感官评分的变化曲线较为陡峭,其影响作用要大于X2。这也印证了发酵温度是3 个因子中对响应值影响作用最显著的因子。随着接种量增加,发酵桑红茶的滋味品质得分先增后降。接种量大于4×107CFU/100 g 时,菌接种量的增加引起桑红茶得分下降,这可能是菌种繁殖代谢过强,大量桑叶中的营养物质和风味成分被分解利用。

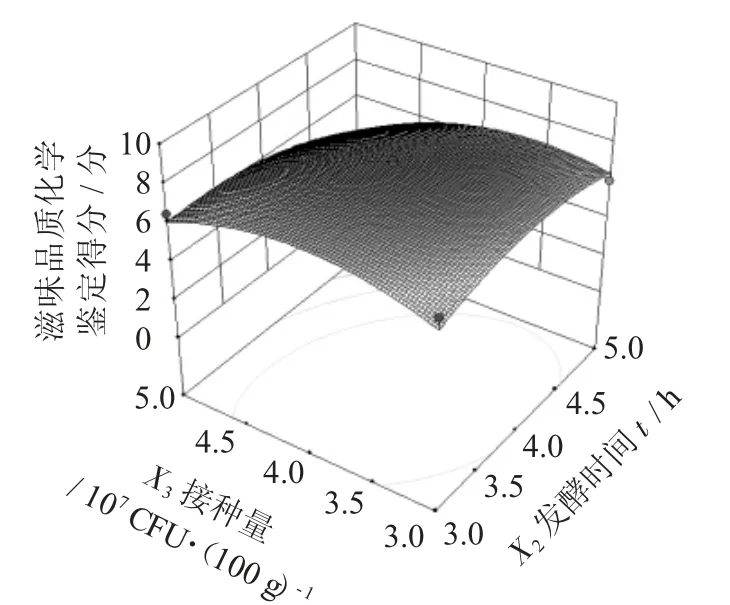

发酵时间和接种量交互作用对桑红茶滋味品质化学鉴定得分的影响见图10。

图10 发酵时间和接种量交互作用对桑红茶滋味品质化学鉴定得分的影响

由图10 可知,接种量和发酵时间2 个因素与响应值之间呈抛物线关系,但Y 值随因素变化的趋势略缓。当发酵温度为29.729 7 ℃时,若发酵时间大于4.9 h,随着发酵时间的延长,滋味品质化学鉴定得分出现降低趋势。

2.3 回归模型的建立及显著性检验

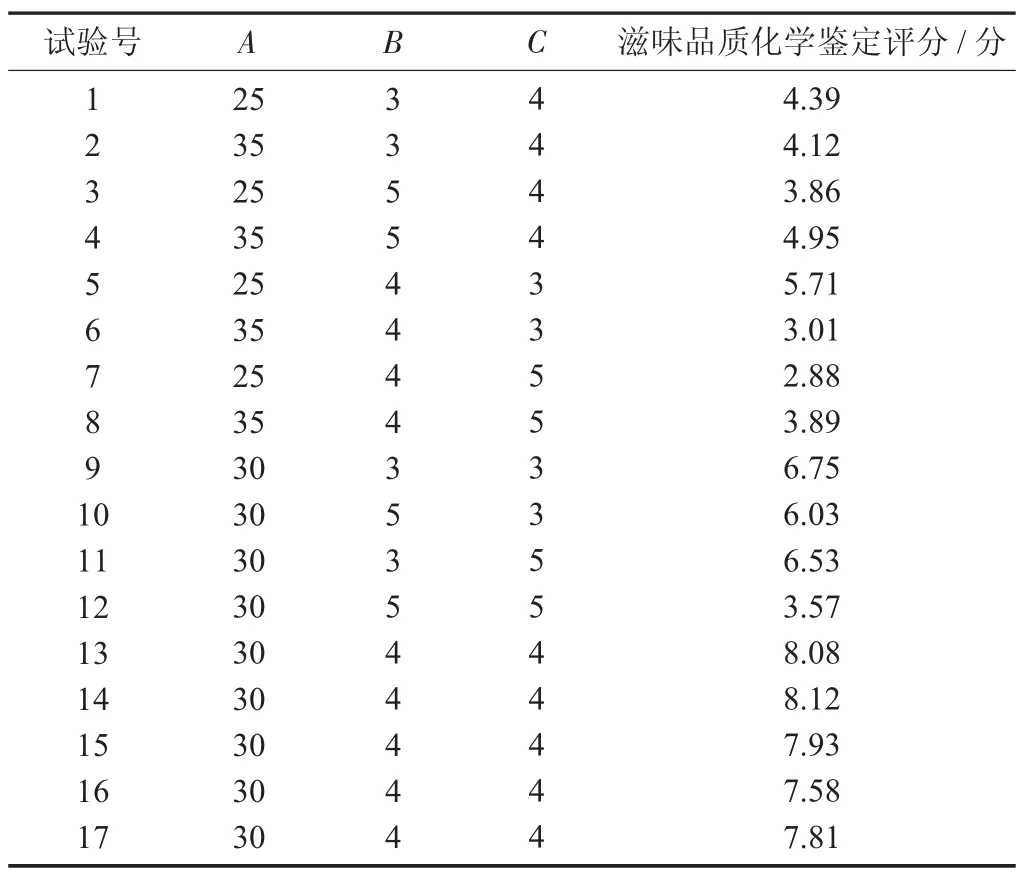

响应面Box-behnken 试验方案与结果见表3。

表3 响应面Box-behnken 试验方案与结果

采用Design Expert 软件进行试验数据的多元回归拟合,得出关于滋味品质化学鉴定得分的二次回归方程。滋味品质化学鉴定得分对发酵温度(X1)、发酵时间(X2)、接种量(X3)二次多项回归方程为:

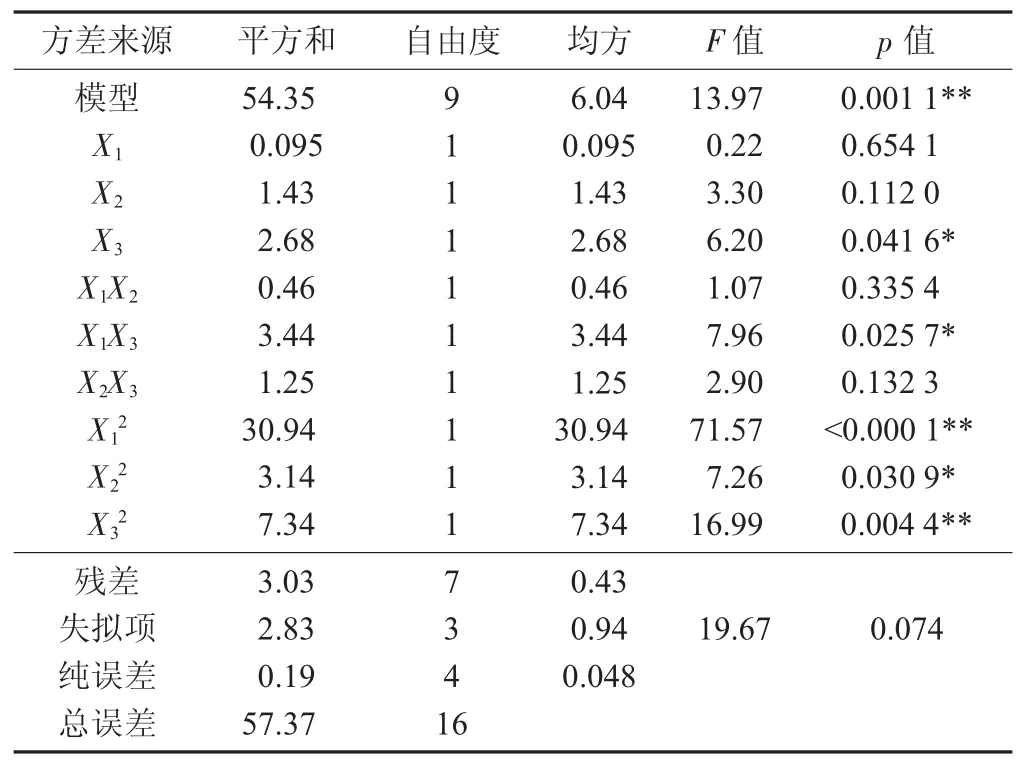

回归方程方差分析见表4。

表4 回归方程方差分析

一次项X3显著(p<0.05),桑红茶的滋味得分受到接种量显著影响。交互项X1X3显著(p<0.05)说明发酵温度和接种量对桑红茶的滋味品质鉴定得分有显著影响。二次项X12、X32差异极显著(p<0.01),X22显著差异(p<0.05)。由F=13.97,p<0.01 可知,该模型极显著;失拟项p>0.05,失拟不显著;修正相关系数平方R2Adj=0.879 4,该模型可说明87.94%响应值的变化,此模型拟合度较高。模型较好地反映了滋味品质化学鉴定得分与接种量、发酵温度及时间的关系。因此,可以用此模型分析发酵桑叶红茶的滋味品质得分。

2.4 发酵工艺条件的确定和验证

由二次回归模型的分析得出,有利桑红茶滋味品质的最佳工艺为发酵温度30.87 ℃,发酵时间4.595 h,菌接种量3.107×107CFU/100 g,在该工艺条件下,模型预测的桑红茶滋味品质得分为6.898 分。结合实际应用,在发酵温度30 ℃,发酵时间4.6 h,接种量3.1×107CFU/100 g 的条件下进行验证试验,得到桑红茶滋味品质得分为6.85 分,与优化试验的预测值7.075 分相比,吻合度为97.39%,预测具较高精度,此模型可靠。

3 结论

通过单因素试验确定最佳菌种混合配比并确定发酵关键因子的中心水平范围,再结合响应面分析,确定了对响应变量影响显著的3 个因子的最佳水平。得出二次发酵最佳条件为棘孢曲霉、青霉和日本根霉配比2∶1∶1,发酵温度30 ℃,发酵时间4.6 h,菌接种量3.1×107CFU/100 g。在此条件下发酵获得的桑红茶滋味品质佳且生物活性成分(黄酮、DNJ、多糖、茶多酚)含量较高。