微气候因子对城市综合公园影响研究

2024-02-27顾子暔王燕飞杨温鑫王俊港刘壮洋

顾子暔,王燕飞,杨温鑫,王俊港,刘壮洋

(河南科技大学,河南 洛阳 471000)

0 引言

城市短期内的迅猛发展不仅为城市带来经济红利,随之而来的还有过量剩余人口以及基础设施负荷超重、钟摆式交通加剧等硬件问题。其中最容易被经济效益遮挡下的负面效益则是城市生态问题,尤以“城市热岛”现象[1]最为突出。以城市用地日趋紧凑为代表,高层建筑阻碍主风向流通、工业活动对周遭绿地的蚕食及城市下垫面构成要素的变动影响小气候自我调节能力等其他问题,综合反映出人居环境质量受制城市污染间的影响。

从现有学术资料来看,景观微环境逐渐成为改善人居质量的研究要素,且多数研究都集中在各类设计要素[2]。城市公园因其独特的绿地开放空间、不同周遭的下垫面与水系排布、饶有意味的植物景观布局影响着城市整体环境与人体热舒适度。基于其内部因子的复杂多样性,城市公园对调节城市局部微气候并在夜间形成“城市冷岛效应”有着很大功效。

虽然针对微气候热舒适性的研究成果颇丰,但都是集中在公园绿地内的个别设计因素,如对植物高度与叶面积指数对人体热舒适性的影响、下垫面材质对人体热舒适度的影响等,难以系统串联其他因素。因此,通过对综合公园微气候要素影响梳理,确定出设计要素组合相对最优解,为后续的城市公园微气候改善研究提供参考显得尤为重要。

1 微气候与城市公园

1.1 微气候的定义

根据城市设计的尺度规范、区域环境,可以将气候分为大中微尺度和局部地区气候四类。微气候影响因子分为自然与外部两类,自然因子包含局部温度、湿度、风速,局部降雨量、相对气温及太阳辐射等;外部因子包括建筑单体或建筑群的形状、布局、高度排布及地面热性等。

1.2 城市公园的定义

根据GJI/T 85—2017城市绿地分类标准进行绿地分类,可将城市公园绿地分为:综合公园、社区公园、专类公园与游园四大类别。对于城市总体规划来说,绿地达到一定面积时会对周围建筑产生降温效应[3],且公园面积限制在32 hm2时,其降温效能最佳。

1.3 微气候调节城市公园途径

在所有气候因子中,由于人体对于空气湿度的感知最弱,所以改善地区微环境因子从温度、湿度及风速进行且任何微气候因子的改变都会影响其他因素的相应特性。就地理位置而言,位于四周开阔的城市公园会呈现出:湿度上午迅速下降而后缓慢上升、风速受周围影响较大的特性;位于建筑围合的公园绿地会呈现出:其湿度缓慢降低后会继续缓慢升高、风速易受峡谷效应的特性[4]。

2 微气候影响下的城市公园研究

城市公园整体环境(如图1所示)主要包含外部地势类型、边界形态、边界围合形式及周边建筑层高和有无水系五类情况。

2.1 城市公园外部环境的微气候影响研究

2.1.1 地势

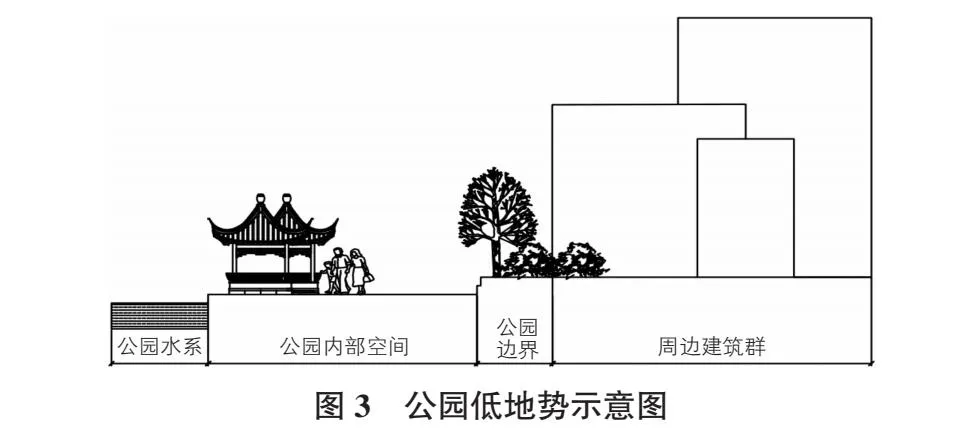

公园地势分为高势(见图2)、低势(见图3)、平坦型(与低势和高势相比,园内高差没有过多起伏)三类。地势较低的城市公园一般空气流通性较差,如果周遭再有高层建筑,甚至会增加公园的阴影遮蔽率。地势较低的公园水环境区域拥有较好的景观视觉效果,如果在建筑与公园间设有合适的风道,形成峡谷效应增加风速的流通,其热舒适性会改善很多。平坦型公园活动区域硬质铺装较多,且内部铺装宜多采用橡胶、沥青等建筑材料,但要尽量避免花岗岩铺装占比过大并在水体的周边增加植物覆盖度改善微气候。其中,平坦型公园的林下空间也是常用改善微气候的目标之一,一般会构建出足够的林下空间配以座椅等休息区域改善人体舒适度。地势较高的城市公园一般靠近山体,园内高差起伏较大、风速较为通畅且视觉效果较好,其中就要注意好亭廊的构造,要尽可能选在地势较高且通风舒畅的遮阴区。

2.1.2 水系

水体于夏季结合风速蒸发吸热获能,增加周围湿度;冬季依托比热容较大的物理特性保持周围热量,因而对周边微环境有着很大影响,其热属性决定了自身加热与放热过程都较为缓慢,所以水体的全天热环境舒适度变化起伏都小于其他要素。Sun等[5]发现城市公园水体对降低其周边温度有着重要作用。入江彰昭[6]表明,100 m宽的水体在周围有绿植的情况下可以影响周围两倍左右距离的微气候。Theeuwes[7]对水系面积相同但含水量不同的湖泊对比研究,发现较大的水面积覆盖对气温不会产生非线性影响。王海涛等[8]研究发现,水体聚集程度与降温效能成正比关系。简言之,增加水系表面积比加深其深度来的更加有效,而且水体对公园微气候的影响主要取决其水体面积以及主要风向。

公园水系分为大面积与小面积水系两类,一般情况下,尽可能让大面积水体位于城市公园的上风向,这样排布方便风向穿过园内蒸发水气吸热,人体能较为明显的感觉不到湿热感。对于分散式小水系环绕类布局要尽可能避免出现(除非水体在公园下风向,可以降低周边环境湿度),因为如果风速流通性不好的话,水体周边的水气无法蒸发很容易造成局部闷热感。

2.1.3 边界/地形

目前常见的公园边界形式主要有柔性与硬性两种类别。柔性边界如人行道绿篱、铺装围合。以南方为例,甚至还存在水体围合的柔性边界情况,硬性边界则是构筑物等刚性围合。较为特殊且理想的边界条件是带有一定高差的围合情况(见图4)。通过改造地形而影响综合公园内部微环境的效果并没有直接改造其内部要素效果来的要好,但依然可以作为改善微气候的手段之一。前人对社区公园微环境进行软件模拟,发现地形是影响风环境的关键因素。想要优化公园内部微环境,主要手法之一便是改变园内垂直高差形成微峡谷效应加速内外空气流通,公园地形边界的高差适合控制在0.3 m~2.0 m,坡度控制在13°~35°最佳[9]。NG等[10]模拟香港街区建筑与绿化覆盖率共同变化的33个场景,发现城市绿化覆盖率到达33%时可降低空气温度1 ℃。邢洋等[11]发现树冠基部较低的浓密乔木更适合种植在公园边界,以此阻碍道路中汽车尾气排放的PM2.5,PM10等污染物向公园内部扩散。赵冬琪[12]发现树木依托枝叶的阻碍或疏导对风场产生通风或防风效应。可见,柔性绿植边界是通过改变风效应而影响微气候,从而引起空气的局部换流。

2.2 城市公园内部要素的微气候影响研究

近几年针对城市公园内部形态的研究居多,主要是包含软件模拟的单一因子对比定量研究、通过配置植物要素引入正交试验筛选最优组合及公式(如WBGT等)推导热舒适性等。溯其根源无非是排列场内设计因素从而影响人体热舒适度,如更改绿植种类、改变下垫面材质以及改善景观空间节点开敞度三类。

2.2.1 植物

所有城市公园微气候研究中,针对于绿植的微气候研究综合占比最大。宏观来说,植被的种植形式分为规则式与自然式。其中,人体对热舒适性感知在上午时段对规则式植被种植舒适度较高,下午时段则是对自然式植被种植舒适度较高。

微观来说,根据前人研究表明,绿植以乔木叶面积指数、乔灌草比例、乔木种植间距三大类影响着城市公园微气候效应[13-14]。KIM等[15]模拟对比了沥青路面、林地与草地的热环境表现,发现1.5 m高度下树林和草地可分别降温3.1 ℃和1.1 ℃,同时地表温度降低15 ℃以上。王庆等[16]发现由不同绿植构成的植物群落,呈现出复杂程度与舒适度正相关的规律。黄钰麟等[17]以福建西湖公园为样本,发现对于降温降湿增加通风最好的绿植组合为乔灌草(乔木LAI指数为6.6)比例控制在3∶1∶1,种植密度为12 m。王琨等[18]以郑州绿荫空间为研究对象,利用软件模拟进行定量研究发现公园内乔木覆盖率达85%,其高度为4 m、叶面积指数为3.9、冠幅7 m的绿植组合方式是为夏季热舒适性最佳组合,且乔木的降温效果(较之草坪、灌木)最好、改善热舒适能力最优。此外,植物(以乔木为例)具有不同的树冠形状,而不同的树冠形状具有不同的特点模式,对微气候产生的影响也不尽相同。其中对园内微气候影响最容易忽视的影响因子是乔木的树冠形状。乔木的树冠形状大致可以分为:圆柱形、圆锥形、球形这三大类别。1)类圆柱形树冠多见于道路、公园入口两大空间,有着冠幅较小、树下阴影遮蔽区较小的特点。2)类圆锥形树冠多见于公园内部开敞空间,有着叶面积指数较大、树下阴影遮蔽区较小、遮挡周边风环境的特点。3)类球形树冠多见于公园内部活动空间及园内构筑物附近,有着叶面积指数较大、树下阴影遮蔽区较大、冠幅较大、高度适中的特点。

综上,基于绿植的各因素作用下,其改善热舒适能力排序应当是覆盖率第一,冠幅次之,高度次之,叶面积指数最次,提升乔木覆盖率主要目的是为周遭气候增湿,留有空隙则是为了增加空气流通。所以,在选择树种时,要尽可能选择球形树冠的乔木。可见,乔木对于公园内部热舒适性的影响不容小觑,不论是从整体的绿植面积到局部乔木外形轮廓及其树干高度,还是从微观内部因素到叶面积指数都是值得斟酌的绿植设计因素。

2.2.2 下垫面

城市公园下垫面主要由草地、道路铺装构成,而材料的热物理性质会影响地下温度和湿度表现[19]。一般情况下,依照热舒适性最优对铺装材质进行排序,橡胶是为灰垫面材质最优解,其次是沥青、木材、砖类、混凝土,再者大理石,最后花岗岩[20-22]。从生态改善角度来讲,公园中硬质园路比例控制在17%~19%较为理想[23]。对于主次园路可多选择沥青,尽可能压缩大理石与花岗岩的铺装占比。在公园游憩活动场地选择橡胶作为下垫面,配以一定绿植比例栽植能有缓解活动人群的不适感。抛开微环境舒适度来说,不经过二次处理大理石铺装,露天园内空间遇到下雨活动场地极易打滑发生跌打现象,所以设计公园活动场地时,尤其是较大活动空间一定要尽可能避免大理石铺装。花岗岩虽然硬度大、抗压强度高,但是天然花岗石不会渗水,如果铺装面积过高,局部空间便不能形成良性水循环,间接增加了人工维护绿植费用,并且花岗岩如果没有做防水处理也会出现雨天人群打滑的安全危险。所以,无论是从人体热舒适性进行公园微环境营造,还是从景观效益出发建设公园主次景点都不应当大面积使用后两类铺装材质。

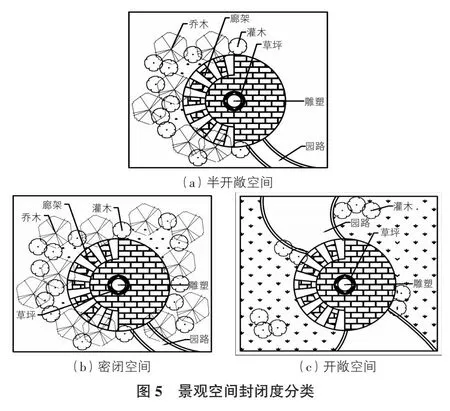

2.2.3 空间开敞度

公园内部景观节点空间主要由构筑物与绿植围合交叉组成,可分为开敞空间、半开敞空间、密闭空间三种类别(见图5)。前期在对构筑物进行设计时,除了要考虑其排布、建筑阴影距离,更应考虑构筑物与乔木的围合关系。以木质长廊为例,如果朝向合理并通过周边的乔木排布留有空隙引入风道穿过围合空间,就能蒸发乔木产生的水蒸气,水蒸气吸热便可改善人体热舒适性。其中,程晓雪[24]选取重庆十个综合公园作为研究对象,运用ENVI-met与ArcGIS两个软件得出结论:早晨8:00的公园热舒适性最高,无论舒适度如何,人群分布最多的空间封闭度为21%~40%。彭历等[25]指出在景观材料的选取上,木、塑料、特殊材料比金属、混凝土、石材更能创造舒适环境。

3 微气候改善下的城市公园策略

如果要营造舒适的微尺度环境,就需要对公园内部的设计要素进行重组。不同的造园要素组合排列形成差异化的局部小气候,尤其是利用乔木、构筑物引风入园。

3.1 城市公园外部改善策略

因城市总体规划中,不可能先确定公园面积或形态,再建设周边建筑。所以对于建筑层高对其的影响不予赘述,但是对于周边建筑来说,其密度与高度越低,公园风环境越好,所以公园建设时最好与周遭建筑留有相应距离,以便营造出合理风道提高公园人体热舒适性。

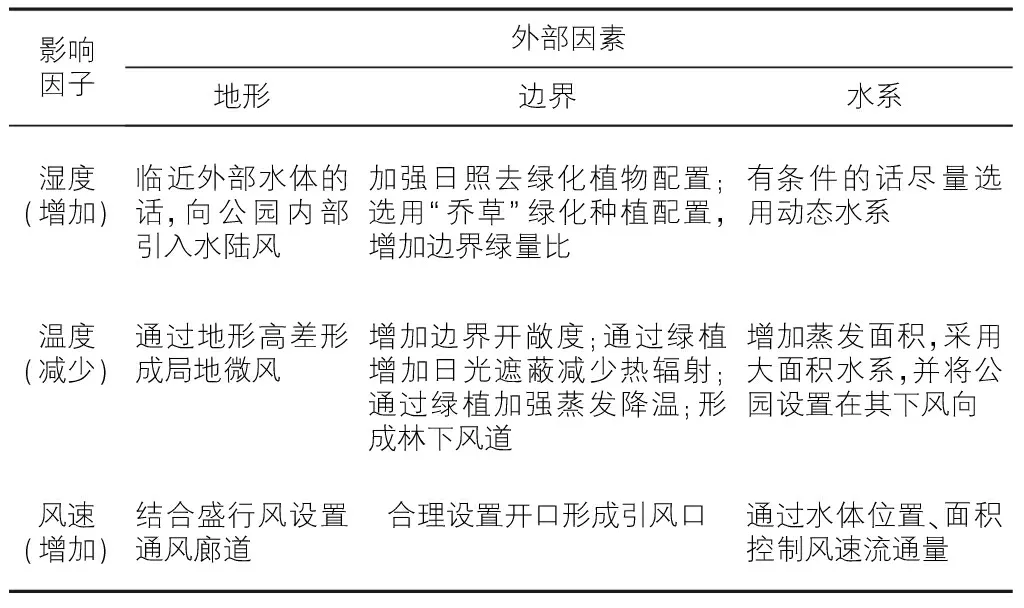

由表1可知,常见的城市公园外部环境受周遭城市建筑环境(建筑组群及层高、建筑间距)、城市道路、公园外部过渡空间、公园边界等因素综合影响,而单一特殊因子的影响效果甚微。尤其以植物为主的公园边界,要尽可能选用乔草结合的植物群落结构,通过乔木的树下高差营造树下风道,以便将其引入园内提高人体热舒适度。如果采用乔灌草这类植物群落结构,很容易把风向堵在园外造成公园内部空间的闷热感。

表1 城市公园外部影响因素

3.2 城市公园内部改善策略

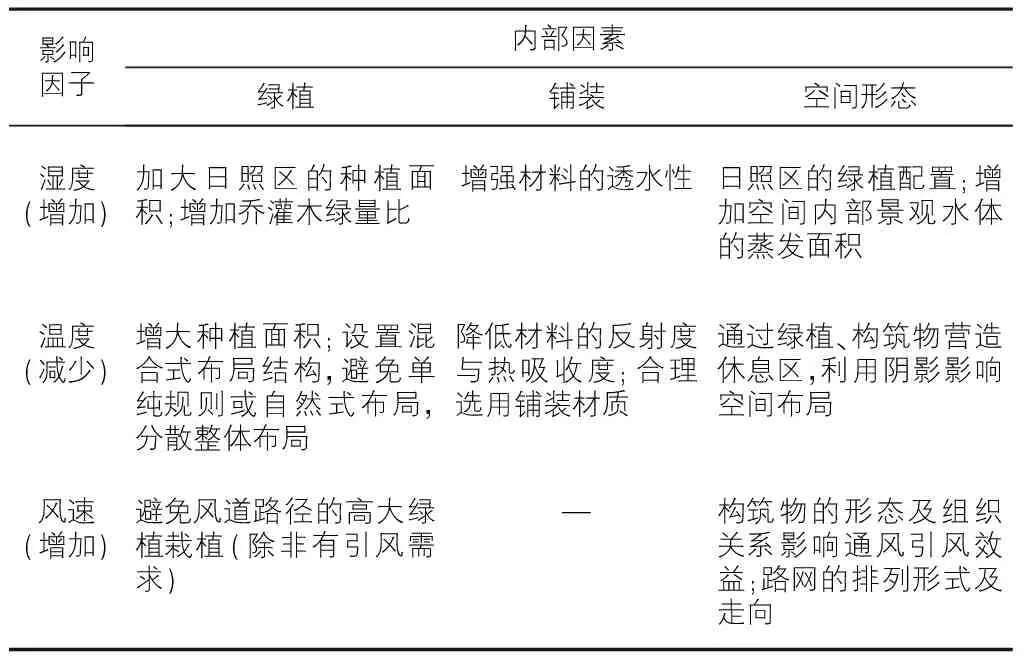

由表2可知,针对公园内部热舒适性的调节,首要确定的是空间整体设计,然后在此基础之上关注局部绿植布局、乔木选择及下垫面的铺装。只有三者综合作用才能对公园内部热舒适性调节发挥到最佳效益。

表2 城市公园内部影响因素

4 结语

对于城市外延式的发展模式已经逐渐成为过去式,近年提出的城市提质也转向了老城老旧区改造及新城精细化的发展方向。本文由外到内的列举出每一个可能潜在影响公园热舒适性的影响因子,针对旧城区公园改造及新区公园开发提出参考意见,将以往零散的公园微环境设计要素影响研究综合汇总,提出各个设计要素下的最优配比。通过分析城市公园外部及内部构成要素,构建出居民日常更为理想的生活、活动空间。对于设计者来说,公园不仅是城市绿地,更应该是重构人与自然关系的桥梁之一。通过人体对景观微环境因子的舒适度作为标准(感知排序是温度、风度、湿度)进行公园建设,将会进一步提升人地和谐关系。