皖南“小三线”旌旗厂工业遗产保护策略研究★

2024-02-27柳俊屹

石 川,章 琪,柳俊屹

(1.南京大学历史学院,江苏 南京 210023; 2.安徽财经大学艺术学院,安徽 蚌埠 233000)

20世纪60年代,中外关系紧张,我国遂制定了以“备战、备荒”为意图的“三线建设”战略[1]。与此同时,为拱卫“三线”布局,各省也随之建设“小三线”[2]。皖南毗邻上海、山地众多,遂自1965年起被作为上海的军事工业后方基地开始了“皖南小三线”的建设[3]。其中,旌德县共建成12家“小三线”单位,旌旗机械厂作为其中之一,厂区三线文化特征鲜明,极具工业遗产特质,故以此为例作专文探讨。三线工业遗产的保护与再利用近年来已引起学者广泛关注[4],相较而言,“小三线”工业遗产的研究多立足区域展开,在田野调查、文化认同、保护模式等层面皆已呈现诸多成果[5]。徐有威教授及其团队较早对“小三线”问题系统研究,著有《上海小三线报刊资料选编(1976—1987)》《小三线建设研究论丛》等著作。论文方面,他在《小三线工业遗产开发与乡村文化旅游产业融合发展——以安徽霍山为例》一文中[6],对小三线工业遗产保护及利用的问题结合实例展开讨论,归纳出目前制约小三线工业遗产保护与发展的主要问题,并提出“文旅综合体”模式。张亮、张可凡两位学者所作《皖南小三线遗产的保护与利用》一文则依据皖南小三线建设的历史特征,归纳其价值构成及类型,探讨了保护与利用层面存在的问题并提出相应建议[7]。此外,尚有诸多学者对我国广东、山东等地区的小三线工业遗产做了深入研究[8-9]。既有成果对旌旗机械厂的遗产保护策略极具借鉴意义,本文尝试将旌旗机械厂与当地旅游资源结合,利用其资源优势,提出旌旗机械厂工业遗产保护利用模式的相应策略,以期为相关研究与实践提供参考。

1 历史沿革

皖南旌旗机械厂,又名国营五三一九厂、上海电子器材四厂,是皖南“小三线”企业之一[10],厂址地处安徽省宣城市旌德县白地镇高甲村山沟内(见图1)。《皖志便览》载:宣、歙虽介在偏隅,而山深地险,亦用武之资[11]。可见旌旗厂选址深谙军事战略要义。该厂于20世纪60年代后期开始建设,70年代投入生产,工人规模曾达800余人。投产期间,共完成了生产任务200余项,为国防工业做出巨大贡献[12]。前期主要生产雷达指挥仪,军转民期间,主要生产数控线切割机、录音机等。生活设施配套齐全,设有食堂、浴室、小卖部、托儿所、学校、医务室及厂工宿舍等。1984年至1986年间,皖南旌旗机械厂进入产权调整、沪皖交接阶段[13]。此后,生产规模和经济效益于90年代开始下滑,企业陷入困境,部分厂房、机器设备、生产车间等逐渐被荒废。目前,皖南旌旗机械厂旧址被当地村民作为住宅和厂房沿用。

2 现状特征

1)区位通达。厂区位于宣城市旌德县白地镇高甲村,南邻歙县,西邻黄山,周边景区众多,如江村、黄田村古建筑群等[14]。旌德现为皖南国际文化和旅游示范核心区,文化底蕴深厚,物产资源丰富,作为农副产品供应基地,被誉为“徽州粮仓”[15],还是全国首批践行“绿水青山就是金山银山”创新地,近年来着力倡导环境资源保护,自然环境条件较好(见图2)。

2)遗存完整。旌旗厂虽荒废已久,但遗存总体保存基本完好,厂区作为“小三线”建设时期的工业遗产,保留了大量的工业建筑遗存,原职工宿舍、办公楼、厂房等建筑现被当地村民用于居住或加工生产之用。厂区设施可利用性强,有利于工业遗产保护与再利用的规划设计和实施。

3)文旅融汇。当下,旌旗机械厂具有较高历史价值和文旅价值,可作为工业旅游资源丰富当地文旅业态。旌旗厂南端的旌歙古道与厂区毗邻,古道始建隋朝,是延续至今的千年古官道,也是通向旌旗机械厂的旅行通道,极具文旅经济价值。旌歙古道将旌旗机械厂部分车间改造为游客接待中心,体现了二者在文旅开发层面的有机关联(见图3)。

3 建筑特征

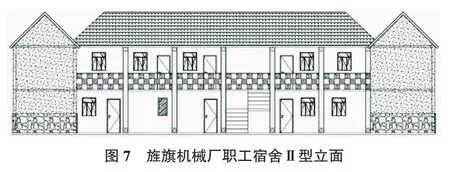

皖南“小三线”工业遗产保护利用现状相对滞后,存在诸多问题,主要表现为厂房遗存大多处于荒废或村民任用状态,有计划的规划实施项目不多。旌旗机械厂现存建筑主要有三类:1)生产建筑;2)办公建筑;3)生活建筑。因功能不同,建筑遗存的现状亦存差异。旌旗厂的生产建筑主要有车间、仓库两类(下文统称“厂房”),多为1层的混合结构或2层—3层的砖混结构。厂房或被用作生产加工之用,或呈杂草丛生、残垣断壁之象,现状不容乐观。办公建筑方面,“小三线”初期,厂领导及管理机构的办公用房原为一栋两层小楼,后搬迁至专用于办公的4层楼房(见图4),行政管理功能逐渐完善。该办公楼现状完好,被当地民企沿用为办公、仓储用房。职工宿舍方面,原厂区职工宿舍主要有5层楼房和2层小楼两种类型,5层楼房集中分布在厂区内的东北角,依山势走向和水流分布,环境宜人,但几乎未被村民沿用(见图5,图6)。两层小楼类型的职工宿舍则被村民沿用居住,这或因农村生活居住方式和习惯所致。该类建筑在“小三线”时期即作为工人宿舍使用,单面外廊式“筒子楼”结构,房间单向设置,以走廊串联(见图7)。屋顶为双坡青灰瓦顶,细部多采用砖块排列构成几何图形装饰形态。

4 保护修缮原则

皖南地区“小三线”遗存迄今已近60年,原有机器设备残损或遗失现象严重,因此旌旗机械厂工业遗产保护与修缮的重点在于对厂区景观环境、建筑本体、设备遗存的整理与保护,其原则应建立在尊重工业遗产历史价值、社会价值、技术价值、经济价值、环境价值的基础之上[16],保存“小三线”建设历史风貌的同时,兼顾环境与经济协调发展[17]。本文在“三线”建筑修缮原则方面强调从文化遗产保护角度出发,注重保留“原真性”[18]。修缮的展开,首先需考虑到三线工业遗产的“原真性”,即在既有建筑基础上,根据厂区建筑遗存特征、风格及工艺技术进行修缮。此外,对厂区内道路、绿化、围墙等设施进行环境整饬。为留存原“三线厂”的技术生产信息,在修缮过程中应避免破坏原有建筑布局和风貌。

景观环境保护方面,首先对厂区的内部道路、绿化植被进行修缮维护。自然景观环境是“小三线”工业遗产的组成部分,旌旗厂地处山野,厂区周边植被覆盖,杂草丛生。景观改造时,在现有人造环境基础上,结合自然景观环境的特点,有机融合当地植被资源,有选择地对杂草进行清理或修整。其次是对厂区周围的环境卫生进行整饬和美化,完善停车场等相关设施。

建筑本体保护方面,遵循真实性与完整性原则,对建筑本体进行适度修缮,不必刻意使建筑恢复至原有风貌,只就霉变、酥碱等对建筑耐久造成损害的残损进行处理。屋顶的维护工作是修缮过程的重要环节,需满足防雨、防潮、防霉需求,延缓建筑残损状态。对建筑本体残损的修缮,应尽可能采用相近材料和技术,最大限度保护“小三线”时期建筑的原真性。生产设备和机械设备由于损坏严重进行选择性复原,主要包括:拆除和清理生产车间内的旧设备和辅助设备;处理已损坏或不能使用的机械设备。皖南地区的小三线,建筑材料大多以砖石构建,建筑物整体结构保存完好,主要问题是其建筑立面的破坏。对具有历史价值和文化特征的建筑采取保存原有历史风貌的手法进行修缮,对部分后期加建的简易工棚等违和原建筑风貌且不具备历史价值的设施可对其进行拆除。旌德县地处皖南,其传统民居属徽派建筑风格,因而旌旗厂在修缮原有厂房、宿舍等建筑时,应尤其注重“三线”时期为注重隐蔽而采用的工业建筑与当地建筑特色结合的设计特征,尽可能保留原有风格和装饰特色,并做好相关记录作为研究材料。在修缮过程中,应避免追求翻新而毁坏建筑自身历史信息的情况,构成“破坏性修复”,最大化保存“三线”建筑的“原真性”。

5 再利用原则

立足“三线文化”,以工业遗产的形式赋能旌旗机械厂,尝试建立活态保护机制[19],在保护旌旗机械厂工业遗产的同时激发当地文旅经济,是本文的主要研究目的。可适当结合文旅发展需要,通过合理整饬场地、融合周边资源、积极推广宣传、综合孵化项目等途径对旌旗机械厂进行再利用规划,同类业态主要有文化工作室、画家村、乡村旅游民宿、文化展览馆等。

在遵从“原真性”的前提下,将部分厂房改建成兼具展示和游览之用的展厅,通过展陈形式,一方面展现三线军工的历史风貌,另一方面使旌旗厂工业遗产得以最大化保存,传承爱国主义精神。

挖掘文化底蕴,建立工业遗产园,将旌旗机械厂打造成旌德县特色旅游资源。旌德县被誉为“中国宣砚之乡”,宣砚文化久负盛名,可利用旌旗厂老厂房改造为宣砚博览园。设置主题展馆、体验中心等设施,兼顾展示“小三线”建设时期旌旗厂的生产发展历史,将宣砚文化和三线文化结合,丰富宣传形式和文旅业态。

将工业遗存改造为后工业景观公园是创意文化产业园的常见形式[20],举一反三,皖南“小三线”同样可借鉴该模式从以下方面展开:1)对生态环境良好、遗存完整度较高的“小三线”厂区进行整体保护,有序打造为工业景观公园。2)以工业遗产的景观要素为基础,营造工业文化氛围。3)生态融合,通过后工业景观设计,使“小三线”工业遗存融入皖南旅游生态圈。

6 模式探索

根据田野调查可见厂区现状基本荒废,将工业遗存视为活跃的生活社区,对原有工业记忆保护的同时对场地周边问题进行梳理,在尊重与保护的前提下运用生态修复的方式对受损环境进行保护利用,尝试打造可持续的生态环境、可持续的经济模式,以及可持续的工业文化传承。

旌德地区夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥,属亚热带季风气候,植物主要为亚热带常绿阔叶林,距黄山旅游景区约7 km,景色宜人,地理环境特征极具文旅优势。但遗存现状也存在着人口流动性弱、场地利用率低、维护成本高等问题,主要体现为农村青年人口流失严重、河道缺乏维护、建筑荒废、道路交通和公共基础设施建设不足等现状。

针对以上问题,可采取原住民与游客有机相生的生态发展策略。首先,对生活区进行景观规划修复,诸如增设景观绿道、重建公共空间、建立花园广场等,打造为可供原住民生活使用的文化基础设施。继而,营造蔬菜、茶叶、瓜果等景观种植园,通过文旅宣传吸引游客,创造经济收益,形成“以农为乐、以耕促游”的绿色生态旅游业态,从而修复现有场地并赋予其更多产业价值,逐步达成对棕地的生态可持续利用(见图8)。

7 结语

当下,三线工业遗产保护正逐渐成为文保热点。其要旨需兼顾“保护”与“利用”,社会层面对于三线工业遗产的保护观念尚较薄弱,加之“三线”山区交通环境限制,有效利用阻力较大,本文认为:

1)“三线”工业遗产保护需考虑结合当地特色源和发展前景,不仅做到科学性有效保护,还应结合当地资源优势,有机融入、协调发展。2)亟待建立国家和省级层面的“三线工业遗产名录”,摸清家底,做好记录,并制定相应保护措施。3)在传承“三线”历史文化价值的基础上,积极开展再利用业态模式的探索。充分发挥自然资源与旅游资源的优势,建构地方文旅综合体,将“三线”工业遗产打造为特色景区、村民活动中心、工业遗产园等,助力当地工业旅游和乡村振兴发展。