高频重复经颅磁刺激对脑梗死吞咽功能障碍的影响及相关机制研究

2024-02-21林广勇叶慧敏黎月桃宋琴琴

林广勇 叶慧敏 黎月桃 宋琴琴

吞咽功能障碍是急性期脑梗死患者的常见合并症,可导致吸入性肺炎、营养不良、脱水等各种临床症状,其发病率约为25%~45%[1]。即使经过积极治疗, 仍有11%~50%的患者遗留不同程度的吞咽功能障碍[2]。因此, 吞咽功能障碍的早期干预和治疗对患者的预后有重要影响。相较于传统吞咽治疗技术, 重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) 可直接作用于大脑皮层, 改变皮层神经细胞的动作电位,被认为是潜在有效的治疗方法。功能性核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)是观察脑功能网络变化的影像学研究手段, 可通过计算低频振幅(amplitude of low-frequency fluctuations, ALFF)值的大小来反映局部神经元自发活动水平强弱。本研究观察高频rTMS 治疗对早期脑梗死伴吞咽功能障碍患者的临床疗效, 并采用fMRI探索其潜在的康复机制。现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 纳入标准:①符合2014 年中国急性缺血性脑卒中诊治中脑梗死诊断标准, 经影像学检查明确为首次发病, 病灶在右侧大脑半球;②病程<3 个月;③年龄>40 岁;④具有吞咽功能障碍, 洼田饮水试验2~5 级;⑤无认知功能障碍, 经模拟测试验证可配合研究;⑥肢体功能障碍较轻;⑦自愿参与研究者, 并签署知情同意书。排除标准:①合并其他造成吞咽困难的疾病;②存在经颅磁刺激治疗禁忌;③存在磁共振成像(MRI)检查禁忌证;④不能配合完成治疗及检查者。

选取2021 年1 月~2022 年11 月于本院康复科与神经内科住院的19 例急性期脑梗死伴吞咽功能障碍患者, 中途脱落5 例, 剔除fMRI 匹配不良4 例, 最终10 例完成研究。选取同期在医院体检的健康志愿者11 例的静息态MRI 图像作为对照, 设为健康人组, 患者年龄42~67 岁, 平均年龄(55.36±7.69)岁。本研究经佛山市第二人民医院医学伦理委员会审核通过(批准文号:KJ2020022)。

1. 2 治疗方法 高频rTMS 治疗:使用武汉依瑞德公司生产的型号为CCY-I 型的经颅磁刺激仪。采用“8”字线圈进行刺激。治疗部位选择患侧大脑半球吞咽皮层中枢(即下颌舌骨肌群的大脑皮质运动代表区, 参考10/20 国际脑电图标准电极放置方法定位)。采用5 Hz的高频刺激, 刺激时间2 s, 间歇时间10 s, 总刺激时间20 min, 共1000 个脉冲。1 次/d, 每周治疗6 d。

1. 3 吞咽功能评定方法 于治疗前和治疗2 周后, 采取标准吞咽功能评价量表(standardized swallowing assessment, SSA)及视频透视吞咽功能检查(videofluoroscopic swallowing study, VFSS)对患者的吞咽功能进行评定。

SSA 评分[3]:①临床检查, 包括意识、头与躯干的控制、呼吸、唇的闭合、软腭运动、喉功能、咽反射和自主咳嗽, 总分8~23 分;②吞咽5 ml 水3 次, 观察有无喉运动、重复吞咽、吞咽时喘鸣及吞咽后喉功能等情况, 总分5~11 分;③如上述无异常, 让患者吞咽60 ml 水, 观察吞咽需要的时间、有无咳嗽等, 总分5~12 分。该量表的最低分为18 分, 最高分为46 分,分数越高, 说明吞咽功能越差。

VFSS 评分[4]:根据患者吞咽时口腔期和咽期吞咽情况及误吸程度进行吞咽障碍程度评定, 10 分为正常, 7~9 分为轻度异常, 2~6 分为中度异常, 0~1 分为重度异常。

1. 4 fMRI 检查及数据处理 患者于治疗前及治疗2 周后进行静息态fMRI 检查。采用美国通用(GE Discovery MR750W 3.0T)3.0T 的磁共振扫描成像系统。采用3D-T1 加权梯度回波序列扫描结构像数据,具体参数:重复时间(TR)=2000 ms, 回波时间(TE)=2.93 ms, 反转时间(TI)=900 ms, 翻转角=9°, 视野(FOV)240 mm×240 mm, 矩阵大小=64×64, 扫描层厚=5 mm,体素大小=3.5 mm×3.5 mm×4.0 mm, 层数=28 层。功能像扫描采用EPI BOLD 扫描采集静息态功能像数据,具体参数为:TR=2000 ms, TE=21 ms, 翻转角=78°,FOV 240 mm×240 mm, 矩阵大小=64×64, 扫描层厚=5 mm, 体素大小=3.5 mm×3.5 mm×4.0 mm, 层数=28 层。应用Matlab2016 平台结合restplus、dapbi 软件对数据进行处理。数据处理步骤包括:时间校正、头动校正、空间标准化及空间平滑等。剔除头动参数过大(>3 mm 或者3°)、配准不良的数据。本研究将患侧半球的中央前回、辅助运动区为感兴趣区(region of interest, ROI)。

1. 5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 组内治疗前后比较采用配对样本t 检验。使用SPM12 软件对两组处理后的标准化的ALFF 图像进行比较。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

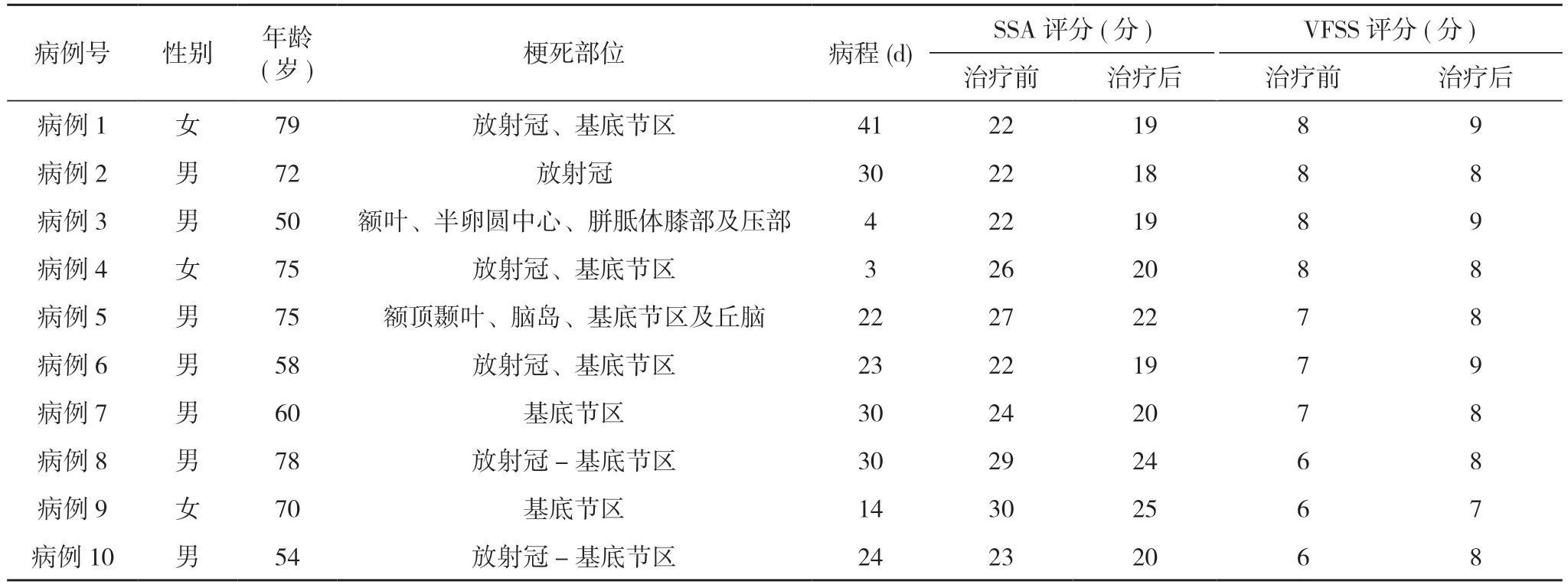

2. 1 病例组患者治疗前后吞咽功能比较 治疗后,病例组患者的SSA 评分为(20.60±2.20)分, 低于治疗前的(24.70±2.93)分, 差异有统计学意义(t=3.539,P=0.002<0.05)。治疗后, 病例组患者的VFSS 评分为(8.20±0.60)分, 高于治疗前的(7.10±0.83)分, 差异有统计学意义(t=3.396, P=0.003<0.05)。病例组临床资料见表1。

表1 10 例患者的临床资料

2. 2 病例组治疗前后与健康人组ALFF 比较 治疗前与健康人组比较, 病例组患侧中央前回、辅助运动区的ALFF 降低, 差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,病例组患侧中央前回、辅助运动区的ALFF 较治疗前增强, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2, 图1。

图1 病例组治疗前后与健康人组中央前回、辅助运动区的ALFF 比较

表2 病例组与健康人组ALFF 差异

3 讨论

吞咽受皮质及皮质下区域神经网络调控, 是一项复杂的、高度协调的生理活动。吞咽功能障碍在急性期脑梗死患者中有较高的发病率, 其严重程度与病死率、致残率的增长呈正相关[5-8]。有研究发现, 脑卒中发生后大脑会自发性产生不同水平的神经环路重组(即脑的可塑性), 以促进损伤功能的恢复[9]。现阶段, 常规的吞咽治疗方式以改善外周吞咽器官功能为主, 缺乏对大脑神经组织的直接刺激效应。rTMS是近年来在临床治疗中应用较为广泛的神经调控技术。高频rTMS 是指刺激频率>3 Hz 的rTMS 刺激, 可诱导突触传递功能的长时程兴奋, 引起大脑皮质兴奋性升高[10]。在本研究中, 采用5 Hz 高频rTMS 刺激患侧大脑半球下颌舌骨肌群的大脑皮质运动代表区。治疗后, 病例组患者的SSA 评分为(20.60±2.20)分,低于治疗前的(24.70±2.93)分, 差异有统计学意义(t=3.539, P=0.002<0.05)。治疗后, 病例组患者的VFSS评分为(8.20±0.60)分, 高于治疗前的(7.10±0.83)分,差异有统计学意义(t=3.396, P=0.003<0.05)。提示高频rTMS 在急性期脑梗死患者中有较好的临床疗效, 与Park 等[11]、陈栩铤等[12]的临床观察结果相近。

fMRI 基于神经元功能活动对局部氧耗量及脑血流影响程度, 通过检测血流信号的变化, 从而定位于被激活的神经元区域, 用图像的形式呈现出抽象的大脑功能活动, 是脑功能研究领域常用的方法之一。ALFF是静息态fMRI 的常用分析方法, 通过计算每个体素的ALFF 大小来反映局部脑区自发活动的强弱[13]。ALFF值降低提示局部脑区神经元自发活动减弱, 而ALFF 值升高则反映脑功能的自发活动增强。鉴于吞咽活动涉及双侧大脑半球前额叶、初级运动感觉区、基底神经节、岛叶、脑干、小脑等众多脑功能区, 每个脑区逐一比较难度较大, 且考虑rTMS 刺激多选取大脑皮层区作为治疗靶点, 故在本研究中选取与吞咽活动执行关联紧密的中央前回、辅助运动区作为ROI 脑区。对比脑梗死伴吞咽功能障碍患者与健康志愿者的ALFF 值的差异发现, 脑梗死吞咽功能障碍发生后患侧中央前回、辅助运动区的ALFF 值降低, 提示吞咽功能障碍发生时患侧大脑运动皮层神经元自发活动减弱。治疗后, 病例组患侧中央前回、辅助运动区的ALFF 值升高,表明脑功能的代偿效应增强, 提示5 Hz 高频rTMS 作用于患侧大脑半球下颌舌骨肌皮层代表区可增加患侧大脑半球中央前回、辅助运动区的皮层兴奋性, 这可能是高频rTMS 潜在的康复作用机制。

中央前回是高级运动皮质中枢, 是吞咽活动的重要控制区, 主要负责吞咽活动的运动执行。患侧大脑半球中央前回ALFF 值降低是吞咽障碍的发生机制之一, 其降低程度与吞咽障碍程度呈正相关[14]。辅助运动区位于中央前回内侧上方, 其功能是参与顺序运动计划的执行。初级感觉运动区、辅助运动区在吞咽活动时广泛激活, 被认为在吞咽神经网络调控中起重要作用[15]。有研究发现, 卒中早期吞咽功能障碍患者的吞咽皮质兴奋性降低, 而随着卒中后吞咽障碍患者的吞咽功能改善, 大脑皮质区的运动诱发电位波幅增加,皮质兴奋性升高[16,17], 提示卒中后吞咽功能的恢复与大脑吞咽皮质区的兴奋程度关系密切, 与本研究结果相近。

综上所述, 5 Hz 高频rTMS 作用于患侧大脑半球下颌舌骨肌皮层代表区, 可有效改善早期脑梗死患者吞咽功能, 潜在的康复机制可能与调节了中央前回、辅助运动区等大脑皮质的兴奋性相关。本研究也存在一些局限性。受限于样本量, 未对特定梗死部位进行分类对比, 未对口腔期/咽期吞咽障碍进行分层比较。此外, 仅采用ALFF 值作为fMRI 图像分析指标, 未结合种子点分析法, 未加入运动诱发电位等检查措施。未来将针对以上内容继续探索, 完善rTMS 的临床应用的理论依据。