脉冲射频联合神经阻滞C2 背根神经节治疗带状疱疹后神经痛:一项前瞻性随机对照试验*

2024-02-20郎海云吕亮亮都义日

郎海云 吕亮亮 都义日

(内蒙古医科大学附属医院麻醉疼痛科,呼和浩特 010050)

带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia, PHN)是带状疱疹(herpes zoster, HZ)急性期皮损消退后最常见的并发症,以顽固的持续的自发性疼痛伴阵发性射击样或电击样疼痛为临床特征[1],并在患区内出现明显的神经损伤后遗症状,给病人身心带来极大的痛苦,严重影响病人的生活质量。目前临床常用的PHN 治疗方法包括:口服药物(镇痛药联合抗病毒药和营养神经药等)、介入治疗(神经阻滞、硬膜外镇痛及经皮电刺激等)及其他物理治疗(超短波、高电压长时程脉冲射频、针灸等),但上述治疗方式均存在各自的局限性。脉冲射频(pulsed radiofrequency, PRF)技术在疼痛介入治疗方面应用价值已获肯定,超声引导下背根神经节PRF 是治疗PHN 的一种经典方案[2],但是不同的HZ 病变区域以及不同穿刺路径的疗效各有差异,究竟以何种路径实施治疗存有争议。外周神经阻滞是临床治疗颈源性头痛的常用方法,其中枕大神经阻滞因其操作简便、临床效果确切而成为最常应用于头枕部PHN 的治疗方法,但枕大神经阻滞存在的弊端是镇痛时效短暂,因此在临床推广过程中存在局限性。近年来随着关于神经阻滞方法的研究,背根神经节已成为神经病理性疼痛发病机制及其治疗靶区的研究重点[3];临床诊疗中发现背根神经节其镇痛效果佳、时效长,可减少相关药物的服用,从而减轻药物的不良反应及对药物的依赖性,超声可视化技术支撑下提高了操作的准确性和安全性,C2背根神经节位于椎动脉及脊髓之间[4],支配了寰枢关节椎体前肌和部分胸锁乳突肌及上颈部肌肉,对头颈交界处及枕顶部的感觉及运动施加影响[4,5]。C2背根神经节阻滞时部分药物可通过神经根鞘进入硬膜外腔直接影响高位脊髓[5~7],对头面部感觉传导的调节作用较好。但C2脊神经阻滞具有一定的穿刺难度,对可视化要求高,既往在C2背根神经节路径基础上,将PRF 与神经阻滞联合用于颈枕部PHN 的治疗方法研究较少。基于已被证实的C2背根神经节在颈枕部PHN 微创治疗的靶点作用以及超声技术辅助背根神经节PRF 的特点,本研究探讨超声引导下C2背根神经节PRF 联合神经阻滞治疗头颈部PHN 的临床疗效,并与枕大神经联合C3、C4神经根阻滞治疗进行比较,以期为临床头颈部PHN 治疗提供更多的循证医学依据。

方 法

1.一般资料

本研究通过内蒙古医科大学附属医院伦理委员会审核[伦理批号NO.WZ (2023049)],并签署知情同意书。选择2019 年6 月至2022 年9 月麻醉疼痛科收治的PHN 病人52 例,其中男性22 例、女性30 例,年龄55~70 岁,体重指数(body mass index,BMI) 20.9±3.0 kg/m2,均存在闪电样、刀割样、烧灼样疼痛和混合样疼痛。

纳入标准:①符合PHN 的诊断标准[8];②疱疹病变位于颈枕部,累及第2 至第3 颈神经分布区,疼痛范围波及至第4 颈神经支配区域;③听力、视力及神经感觉功能正常并能配合完整随访;④无其他严重器质性病变;⑤病程1~6 个月。

排除标准:①治疗前视觉模拟评分法(visual analogue scale, VAS)评分 < 4;②凝血机制障碍;③颈枕穿刺部位有感染灶或肿瘤;④合并认知障碍或配合欠佳;⑤孕期或备孕中。

2.实验分组

由课题研究者设计随机数字表(指定筛选编号,1:1 原则随机分配)分为试验组和对照组,对照组中男性10 例、女性16 例,年龄55~70 岁,BMI(20.9±3.0) kg/m2。试验组中男性12 例、女性14 例,年龄55~70 岁,BMI (20.9±3.0) kg/m2,两组病人之间一般资料比较差异无统计学意义。

两组病人均给予阿昔洛韦、加巴喷丁等基础药物治疗。临床中病人疱疹病变主要累及C2,但伴随的疼痛范围较广,往往波及C3、C4神经支配区域。因此在此基础上对照组采用超声引导下枕大神经阻滞及同侧C3、C4神经根阻滞治疗,试验组采用超声引导下C2背根神经节PRF + 神经阻滞及C3、C4神经根阻滞治疗。两组使用神经阻滞时均给予神经电刺激器辅助。

3.样本量估算

假设预期效应OR = 2,使用“n= Z^2*P(E)*[1-P(E)]/[OR*P(E)+[1-P(E)]”公式计算样本量。本研究共需样本量52 例,每组26 例。

4.方法

对照组:入手术室后常规行心电图(electrocardiogram, ECG)、血压(blood pressure, BP)、心率(heart rate, HR)及血氧饱和度(peripheral oxygen saturation,SpO2)监测,根据疱疹区域病人取俯卧位,额下垫薄枕,剃去目标穿刺区周围毛发。术中专用线阵探头,频率7~13 MHz,长轴扫查头半棘肌及头下斜肌待选穿刺区,获取枕大神经解剖定点超声图像,22G 神经丛刺激针超声引导下,找到枕结节外方2.5 cm 位置触及枕动脉搏动,紧贴内侧水平进针至枕动脉靶点外侧,行神经分布区域感觉/运动电刺激,初始神经刺激参数:2 Hz,0.3~0.5 mA。观察到枕部相应节段刺激频率与肌肉抽动同步后保持刺激针静止,调整电流为0.2~0.4 mA 诱发神经分布皮区肌肉运动。抽吸无血液流出即可缓慢推注药物。改取健侧卧位,再次消毒、铺巾,使用超声探头予以短轴扫描,采用C3、C4水平穿刺至U 型槽内神经根,通过周围神经刺激器予以运动刺激确定位置,实施C3、C4神经根阻滞,术后常规监护。镇痛药物配方:2%利多卡因2.5 ml + 复方倍他米松1 ml + 甲钴胺1 ml + 0.9%氯化钠注射液4.5 ml。每根神经部位注射镇痛混悬液3 ml。

试验组:病人取俯卧位,使用线阵探头,频率7~13 MHz,枕后部中线长轴扫查,暴露头下斜肌,以C2(枢椎)棘突为中心,探头稍旋转,斜行扫描,显露双弧形头下斜肌。穿刺点1%利多卡因局部浸润麻醉,22G 射频套管针(射频套管针型号:10 cm×5 mm×0.8 mm,针尖工作端为0.8 mm)超声实时引导行平面内进针,针尖到达头下斜肌目标位置置入射频电极,测定电阻抗 (200~500 Ω),神经刺激用频率2 Hz,0.3~0.5 V,待病变区域放射痛或异感诱发时,调整刺激电流为0.2~0.4 V 诱发神经分布皮区肌肉运动。开启PRF 模式,脉冲脉宽10 ms,维持温度42℃,频率2 Hz,持续480 s。C3、C4神经根超声定位扫描、穿刺路径同对照组,最后完成PRF 调节及镇痛药注射(混悬液配方及注射剂量同对照组)。两组所有操作均由同一位医师进行,术后均维持术前用药2 周,加强术后镇痛指标监测,如疼痛不能耐受,视爆发痛情况(VAS 评分 > 7)给予镇痛药补救(如肌肉注射地佐辛5 mg)。

5.观察指标

采用VAS 评分和睡眠自评量表(self-rating scale of sleep, SRSS)评分评估两组病人治疗前1 天及治疗后1 天、1 周、1 个月、3 个月时疼痛情况及睡眠状况。

评分标准:①VAS 评分:分值范围在0~10分,0 分代表无痛;1~3 分代表轻微疼痛;4~6分代表疼痛尚可忍受;7~10 分代表疼痛难以忍受。②SRSS 评分:分值范围在10~50 分,评分越高,睡眠问题越严重;10 分代表无睡眠问题;50 分代表存在最严重的睡眠问题。

观察记录两组穿刺后不良反应及PHN发病率。穿刺后不良反应包括穿刺点疼痛、外周血肿、头晕及神经损伤等。对两组治疗前后血清应激反应指标和炎症细胞因子水平变化情况进行检测。检测指标包括:血皮质醇(serum cortisol, Cor)、血清C 反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、白细胞介素6 (interleukin-6, IL-6) 及肿瘤坏死因子α (tumor necrosis factor-α, TNF-α)。标本采集及处理:所有受试者于治疗前1 天及治疗后1 天、1 周采集空腹静脉血5 ml,静置30 min 后3000 rpm 离心10 min,分离血浆取上清液,-70℃冻存待检。血清Cor、CRP、IL-6、TNF-α 测定用ELISA 法,试剂盒由北京海诚远宏科技有限公司提供,实验过程按试剂盒说明书进行。

6.统计学分析

用SPSS 22.0 统计软件对数据进行处理,计量资料以均数±标准差(±SD)表示,符合正态分布计量资料组间比较采用独立样本t检验,组内行LSD-t检验或重复测量方差分析,非正态分布用Mann-Whitney U 检验,计数资料采用频数、构成比进行描述,比较采用χ2检验,P< 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

1.两组病人VAS 评分及SRSS 评分变化

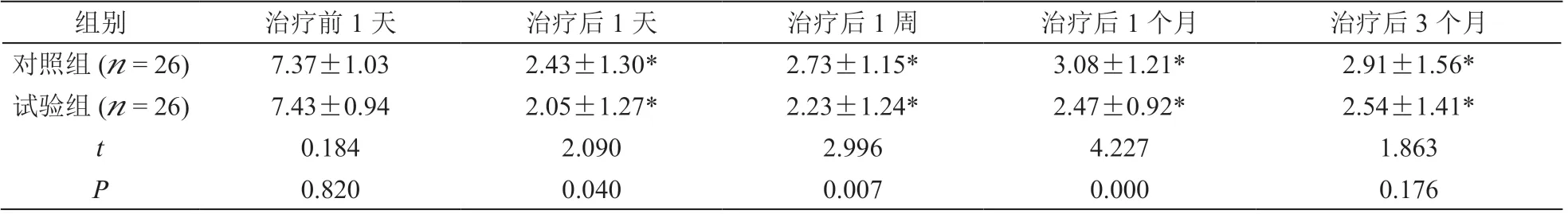

两组治疗后各时间点的VAS 评分及SRSS 评分均较治疗前降低明显 (P< 0.05)。与对照组比较,试验组治疗后1 天、1 周、1 个月时VAS 评分及SRSS评分均明显降低 (P< 0.05);治疗后3 个月时,两组VAS 评分近似,SRSS 评分试验组低于对照组(P<0.05,见表1、2)。

表1 两组病人VAS 评分比较(±SD)

表1 两组病人VAS 评分比较(±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比

组别治疗前1 天治疗后1 天治疗后1 周治疗后1 个月治疗后3 个月对照组(n = 26)7.37±1.032.43±1.30*2.73±1.15*3.08±1.21*2.91±1.56*试验组(n = 26)7.43±0.942.05±1.27*2.23±1.24*2.47±0.92*2.54±1.41*t 0.1842.0902.9964.2271.863 P 0.8200.0400.0070.0000.176

表2 两组病人SRSS 评分比较(±SD)

表2 两组病人SRSS 评分比较(±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比

组别治疗前1 天治疗后1 天治疗后1 周治疗后1 个月治疗后3 个月对照组(n = 26)41.70±5.2635.67±7.20*33.70±5.19*29.30±6.82*29.05±4.63*试验组(n = 26)40.87±4.5328.62±6.12*27.23±4.11*24.92±4.53*24.21±6.90*t 0.7634.6163.7092.4802.388 P 0.4950.0000.0050.0210.020

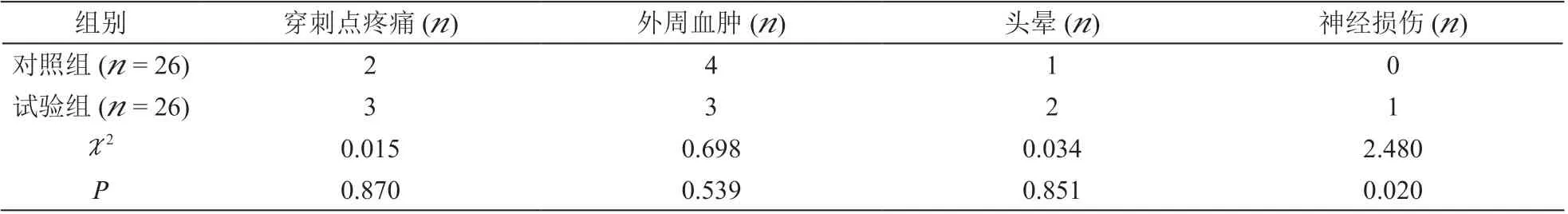

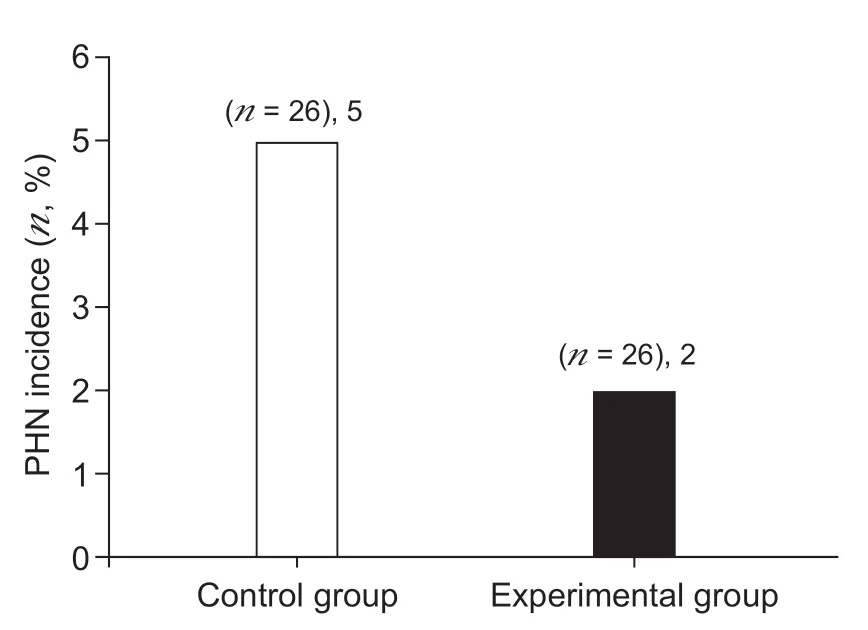

2.两组病人治疗后PHN 发病率及不良反应情况

试验组PHN 发病率明显低于对照组(P< 0.05,见图1)。两组治疗后的不良反应发生情况比较差异无统计学意义(P> 0.05,见表3)。

表3 两组病人穿刺后不良反应比较

图1 两组病人治疗后PHN 发病率情况

3.两组病人血清应激指标及炎症细胞因子变化

两组病人治疗前血清Cor、CPR、IL-6、TNF-α 水平差异无统计学意义。治疗后两组病人血清Cor、CPR、IL-6、TNF-α 浓度值均低于治疗前。与对照组相比,试验组治疗后1 天、1 周的血清Cor、IL-6、TNF-α 浓度值均降低 (P< 0.05),治疗后1 天,试验组血清CPR 值低于对照组(P< 0.05,见表4)。

表4 两组病人血清应激指标及炎症细胞因子变化(±SD)

表4 两组病人血清应激指标及炎症细胞因子变化(±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比

指标对照组(n = 26)试验组(n = 26)tP Cor (nmol·L-1)治疗前1 天314.71±45.05312.16±49.200.9710.316治疗后1 天291.24±42.16*242.03±40.27*3.2110.033治疗后1 周276.39±50.0*230.11±45.42*2.2900.041 CRP (nmol·L-1)IL-6 (pg·mL-1)治疗前1 天7.59±1.277.82±1.621.6271.105治疗后1 天7.79±1.27*5.62±1.46*4.7500.000治疗后1 周6.51±1.40*5.22±1.85*1.9630.067治疗前1 天62.07±6.4967.25±6.010.5550.594治疗后1 天56.41±7.49*44.25±5.27*6.6220.000治疗后1 周42.33±6.22*32.25±5.477.0520.000治疗前1 天67.60±10.0770.27±9.221.8640.190治疗后1 天50.09±8.25*41.17±9.03*4.0560.000治疗后1 周37.88±8.08*28.23±7.10*7.8210.000 TNF-α (pg·mL-1)

讨 论

HZ 是一种常见的病毒性疾病,由潜伏在神经节中的水痘-带状疱疹病毒(varicella-zoster virus, VZV)而引起。流行病学研究显示,在HZ 治愈人群中9%~34%会发展为PHN[1],PHN 是一种复杂的神经病理性疼痛,治疗较为困难,特别是颈枕部的PHN 更属于顽固性神经病理性疼痛。颈枕部PHN不但疼痛剧烈而且可引发脊、脑部位功能受损和多发性颅神经损伤,故颈枕部PHN 治疗一直是神经病理性疼痛临床治疗领域的重点和难点。

神经阻滞联合药物治疗是目前PHN 的主要治疗方法[7],已经被证实对PHN 疗效确切,可以有效减轻疼痛症状。近年来随着PRF 技术的发展,PRF技术在神经病理性疼痛中的应用得到推广。PRF 是一种神经调控方法,PRF 低频脉冲电流在细胞形态、突触联系、疼痛处理通路方面发挥着生物学作用,目前PRF 已经应用于多种神经病理性疼痛的治疗中[8]。动物实验和临床研究已证实,在神经阻滞系统行PRF 具有明确的镇痛效果且具有更快捷及低辐射的优势。PRF 治疗神经病理性疼痛的可能机制首先在于,PRF 电流作用于感觉神经后,通过对神经纤维冲动传导或电生理活动的调控[8]以及通过激活胶质细胞源性神经营养因子(glial cell line-derived neurotrophic factor, GDNF)的表达,使神经纤维ATP 疼痛相关的离子通道代谢和失活的调控得到改善,对神经病理性疼痛损伤的神经起修复作用[9];其次,PRF通过低频脉冲电流能够激活脊髓疼痛感受抑制系统[6],使外周痛觉调节及中枢疼痛介质调控水平得到加强,造成疼痛介质和痛敏的可塑性改变[10,11]。而PRF 在PHN 治疗中的具体作用机制仍有待于进一步明确。

目前,选择性神经根阻滞是临床广泛应用于PHN 的治疗方法,已经被证实可以有效缓解病人疼痛强度及疼痛次数,得到临床医师和病人的广泛认可。枕大神经阻滞在颈源性头痛和其他原因引起的头颈部PHN 中发挥着重要作用,已成为疼痛科常规治疗方法。枕大神经阻滞属于局部麻醉,该方法通过注射局部麻醉药/镇痛液,阻断枕大神经传导,采用超声引导治疗达到缓解疼痛的效果。但枕大神经阻滞存在的弊端就是往往临时性镇痛,镇痛时效短暂,因此在临床推广过程中存在局限性。为了弥补这一缺点,临床上选择超声引导下C2背根神经节脉冲射频和神经阻滞联合治疗PHN,背根神经节是脊神经后根上的神经节,是感觉传导的初级神经元[12],与机体痛觉传导密切相关,背根神经节的解剖学及生理学特点使其在神经调控上具有重要优势,其镇痛效果时效长,减少相关药物的服用,从而减轻药物的不良反应及对药物的依赖性。背根神经节PRF 已在PHN 的治疗方案中取得较多成果,尤其在超声可视化实时监测的技术支撑下提高了准确性和安全性。Makharita 等[13]研究发现,背根神经节PRF 能够在短时间内阻断背根神经节痛觉传导,在降低PHN 疼痛评分方面较连续硬膜外阻滞有效。Werner 等[14]报道,进行超声引导下胸背根神经节PRF 联合药物治疗PHN,疗效优于单纯普瑞巴林治疗或椎旁神经阻滞,疼痛缓解效果好,PRF 术后并发症低,认为超声引导下背根神经节PRF 治疗可能是未来PHN 的首选治疗方案。C2背根神经节支配了头颈交界和枕顶部大多数感觉/运动功能,并影响脑膜的疼痛传导[4]。在解剖上C2位于椎动脉及脊髓之间,其后支为颈脊神经后支中最大的皮支[4,6],整体对寰枢关节椎体前肌和部分胸锁乳突肌及上颈部肌肉给予支配[6],因此C2成为临床常用的各类头痛(如枕神经痛、丛集性头痛、颈源性头痛、偏头痛和紧张型头痛等)治疗的神经阻滞入径区[15]。但C2脊神经阻滞具有较大的穿刺难度,临床单纯凭经验定位法进行神经节阻滞具有一定危险性。这是因为颈部血管丰富,C2位置深,位于椎动脉及脊髓之间,高位脊髓在其内侧,椎动脉在其外侧[4]并毗邻一组动静脉,解剖结构较为复杂。肌骨超声在临床上的广泛应用为C2背根神经节介入治疗提供了安全、有效、便捷的方法。高频超声引导下不仅可实时观测寰枢关节旁的C2情况,还可通过彩色多普勒准确判断神经伴行的血管和走行在寰枢椎关节外侧的椎动脉[16],除此之外还能够清楚显示硬膜囊[17]从而避免操作时不必要的脊髓损伤,有效提高了操作安全性和可行性,同时阻滞效果确切。

关于C2背根神经节PRF 联合神经阻滞治疗PHN 的临床应用和相关研究尚无相关报道。故本研究在充分文献调研和临床疼痛治疗经验总结的基础上,制订了超声引导经头下斜肌进行C2背根神经节PRF 治疗颈枕部PHN 的方案。头下斜肌附着于C2棘突与C1横突[18],本研究设计了以头下斜肌为穿刺点行C2背根神经节PRF 治疗的新方法,通过观察接受超声引导下枕大神经阻滞和超声引导下C2背根神经节PRF 联合神经阻滞治疗PHN 的临床疗效,对照两种方法对改善疼痛程度及其安全性的差异,从而为临床提供更有效的治疗PHN 的方法。本研究结果显示:与采用传统枕大神经阻滞方法的对照组比较,试验组于C2背根神经节PRF +神经阻滞治疗后1 天、1 周、1 个月时VAS 评分及SRSS 评分均明显降低;与对照组比较,治疗后3 个月时两组VAS 评分差异无统计学意义、SRSS 评分降低,差异有统计学意义;试验组PHN 发病率明显低于对照组,差异有统计学意义;两组穿刺后均未出现明显的并发症,且不良反应发生情况组间比较差异无统计学意义。细胞免疫功能的异常是PHN 的重要发病机制之一,有报道证实PHN 病人体内普遍存在慢性炎症的神经节侵犯,炎性因子参与到HZ 病毒躯体神经损伤的发生发展过程[17],脊髓背根神经节神经元中炎性因子的释放与炎性痛及氧化应激反应的机制密切相关[19,20]。通过观察外周血Cor、CRP、IL-6、TNF-α 等因子的表达作为辅助预测PHN 的生物学标志物的重要临床意义已得到共识。本研究通过观察C2背根神经节PRF +神经阻滞对PHN 病人血清应激指标及炎症细胞因子的影响发现,与对照组相比,试验组治疗后1 天、1 周的血清Cor、IL-6、TNF-α浓度值均降低,1 天时血清CPR 值降低。充分证明临床应用C2背根神经节PRF +神经阻滞可有效减轻PHN 病人术后应激反应以及降低血清炎症反应水平,从而达到镇痛、抗炎双重作用。

综上所述,在颈枕部PHN 治疗中,应用超声引导下PRF +神经阻滞C2背根神经节联合C3、C4神经根阻滞的治疗方案有确切的临床适用性,可有效减轻疼痛、更好的改善睡眠质量,对预防PHN、下调应激反应指标和炎症因子水平具有重要意义,值得临床进一步推广应用。由于观察时间相对较短、颈枕部PHN临床样本量不足等实际问题,相关治疗方案的远期疗效及具体治疗机制还有待于进一步研究。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。