经颅重复针刺对血管性痴呆模型大鼠认知功能及海马突触超微结构的影响

2024-02-01于国强孙婧妍关莹唐祎周杨添淞石光煜冯秋菊曹燚吴壮张良李红伟

于国强,孙婧妍,关莹,唐祎周,杨添淞,石光煜,冯秋菊,曹燚,吴壮,张良,李红伟

(1.黑龙江中医药大学附属第二医院,哈尔滨 150001;2.黑龙江中医药大学,哈尔滨 150040;3.黑龙江中医药大学附属第一医院,哈尔滨 150040;4.孙申田名老中医工作室,哈尔滨 150006)

血管性痴呆(vascular dementia,VaD)是指因由各类脑血管疾病造成脑区低灌注导致智能获得性损伤,引起记忆减退,行为、认知障碍的综合征。VaD有高发病率和高致残率的特点。流行病学调查[1]发现,VaD在中国的发病率已超过阿尔茨海默病,成为发病率最高的痴呆类型;VaD不但导致患者生活无法自理、生活质量下降,还给患者家庭带来极大负担。目前,现代医学对VaD缺乏公认的治疗方案[2],现有治疗方案,对患者认知功能改善效果不明显[3],无法有效提高患者工作、学习和社交能力。经颅重复针刺刺激(repetitive transcranial acupuncture stimulation,rTAS)可对神经系统产生良性影响[4],对帕金森病导致轻度认知障碍,能明显改善患者临床症状[4];对原发性失眠及卒中后睡眠障碍疗效确切[5-6];对VaD伴失语有显著临床优势[7],于情感区行经颅重复针刺刺激对于改善脑梗死后轻度认知障碍患者视空间与执行功能、注意和计算力、延迟回忆能力等优于常规针刺手法[8],但作用机制尚不完全明确,本研究应用rTAS干预VaD模型大鼠,观察其对大鼠认知功能及海马CA1区海马突触素(synaptophysin,SYN)、微管相关蛋白-2(microtubule associated protein-2,MAP-2)表达的影响,探讨经颅重复针刺对VaD的作用及可能机制。

1 材料与方法

1.1 实验动物

SPF 级雄性SD 大鼠56 只,体质量(200±20)g,由黑龙江中医药大学动物实验中心提供,许可证号SCXK(黑)2019012。在自然昼夜采光,室温18~28 ℃,相对湿度40%~70%中适应性喂养1 周。

1.2 主要试剂与仪器

MAP-2 单克隆抗体(ab33580,美国Abcam);SYP 单克隆抗体(sc-365447,美国 Santa);RIPA 裂解液(AWB-0101,美国Abmart);BCA 蛋白浓度测定试剂盒(P0011,上海碧云天);荧光染料试剂盒(B2261-1G,德国SIGMA);反转录试剂盒(mlT6101-2,上海Mlbio);预染蛋白质量标准(P0060M,上海碧云天)。Morris 水迷宫(SN0159858,重庆威斯腾);旷场箱(ZH-OFT,安徽正华);电泳仪电源(PowerPac,美国BIO-RAD);电泳槽(Mini-PROTEAN Tetra,美国BIO-RAD);SYD-K4080A 切片机(81-0478-02,日本Asone);透射电子显微镜(Tem,北京蓝木)。

1.3 模型制备与分组

根据随机数字表法将大鼠分为空白组(14只)和造模组(42只)。造模组采用大脑中动脉线栓缺血再灌注造模方法建立左侧局灶缺血性脑卒中模型大鼠[9]。步骤为麻醉→激光多普勒血流仪定位左侧大脑中动脉→切开颈部皮肤→暴露左侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉→结扎颈外动脉、近心端颈总动脉→动脉微血管夹夹闭颈内动脉→颈总动脉远端剪V型切口→0.28 mm直径线栓于切口导入18~22 mm,阻断左侧大脑中动脉起始部血流→激光多普勒血流仪显示血流下降至基础值10%~20%→颈内动脉结扎→固定线栓→缺血2 h后回抽线栓至颈总动脉分叉处,使左侧大脑中动脉恢复灌注→缝合、消毒、抗感染[10]。大鼠生命体征平稳后,参照Zea Longa评分[11-12],评估造模组大鼠神经功能缺损情况,1~3分说明模型成功。选择造模成功大鼠进行Morris水迷宫检测,以正常组大鼠的平均逃避潜伏期为参考值,计算手术组大鼠平均逃避潜伏期和参考值差值与该鼠平均逃避潜伏期的比值,比值>20%为造模成功[13]。实验过程和苏醒期间,大鼠体温保持在(37±0.5)℃。空白组仅分离颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉,但不结扎、插线,稍后缝合伤口。将最终造模成功大鼠随机分为模型组(14只)、常规针刺组(14只)和rTAS组(14只)。

1.4 干预方法

1.4.1 rTAS组

造模后,参考《实验针灸学》[14]中的定位方法(百会,项骨正中,向后斜刺2 mm;神庭,前正中线上,在额顶骨缝交界线前方处,向上斜刺2 mm)。穴位局部碘伏消毒2次后,采用经颅重复针刺。具体操作为用0.5寸毫针,与皮肤呈15°角斜向刺入3 mm;然后行快速捻转手法200转/min,每穴捻转3~5 min,留针30 min,每日1次,共14 d,术后第2天开始干预。

1.4.2 常规针刺组

造模后,大鼠固定、选穴、针刺时间、针刺深度、针刺角度、干预开始日期及干预天数同rTAS组,仅给予常规刺激量,即行捻转手法,60转/min左右,每穴捻转1 min。得气后,行平补平泻手法,每日1次,共14 d,术后第2天开始干预。

1.4.3 模型组

造模后,将大鼠回笼饲养,仅予以同等条件抓取及固定,不予针刺。

1.4.4 空白组

大鼠回笼饲养,同等条件抓取及固定,不予针刺。

1.5 观察指标与检测方法

1.5.1 Morris 水迷宫测试

实验用水迷宫为高60 cm、直径150 cm的圆形水池,水深30 cm,水温维持(24±2)℃,于水池第三象限放置直径6 cm 圆柱形平台。干预后第10 天进行定位航行实验,用时4 d。实验前让大鼠放置在平台上自由活动1 min 以熟悉周围环境及实验人员,然后从水池四个象限顺时针依次将大鼠放入水中,记录其在90 s 内找到平台的时间作为逃避潜伏期。若在90 s 内大鼠未能找到平台,由研究人员辅助其到平台,并停留15 s,同时记录其潜伏期为90 s。干预后第14 天进行空间探索试验,用时1 d。具体方法为先将第三象限的平台撤除,大鼠同样由第一象限放入水中,记录大鼠90 s 内穿过平台所在位置的次数。

1.5.2 旷场实验

干预后第14 天进行旷场实验,用时1 d。实验用旷场箱尺寸为60 cm×100 cm×100 cm。具体方法为将旷场箱底面平均分为25 个小方格,记录大鼠3 min内穿越格子数(水平运动)和后肢站立数(垂直运动)。

1.5.3 海马CA1 区SYN、MAP-2 蛋白表达

采用Western blot 法,4 组取10 只大鼠快速断头处死后,在冰盘上每只大鼠于视交叉后1 mm 及4 mm处冠状切面切开,快速取中间脑组织即海马CA1 区组织50 mg,加入裂解液,60 Hz、90 s 匀浆2 次后,4 ℃,12 000 r/min 离心5 min,采用BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定上清蛋白含量。取40 μg 总蛋白进行SDS-PAGE电泳,转膜,质量分数5%脱脂奶粉封闭,分别加入一抗SYP 鼠单抗(1:1 000)、鼠单抗MAP-2(1:1 000),4 ℃过夜,以β-actin 鼠单抗为参照,再分别加入相应二抗IgG(HRP-标记羊抗鼠)室温孵育1 h。ECL 曝光成像,化学发光系统分析结果。

1.5.4 海马组织中突触超微结构

取每组剩余4 只-80 ℃保存的大鼠海马组织50 mg,依次进行固定、磷酸盐缓冲、2%四氧化锇孵育、再固定、脱水、包埋、60 ℃聚合、切片、2.5%乙酸铀酰和1%柠檬酸铅染色、沉淀、透射电镜下观察。

1.6 统计学方法

采用SPSS22.0 统计软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,多组间比较采用单因素方差比较,两两比较采用邦弗伦尼校验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 4 组大鼠学习记忆能力比较

干预后第10 天进行定位航行实验,记录4 组大鼠在90 s 内找到平台的时间作为逃避潜伏期;干预后第14 天进行空间探索试验,记录4 组大鼠90 s 内穿过平台所在位置的次数。与空白组比较,模型组逃避潜伏时间明显增加(P<0.05),穿越平台次数明显减少(P<0.05);与模型组比较,常规针刺组与rTAS 组逃避潜伏时间明显减少(P<0.05),穿越平台次数明显增加(P<0.05);与常规针刺组比较,rTAS 组逃避潜伏时间与穿越平台次数改变不明显(P>0.05)。详见表1。

表1 4 组大鼠学习记忆能力比较(±s)

表1 4 组大鼠学习记忆能力比较(±s)

注:与空白组比较1)P<0.05;与模型组比较2)P<0.05。

组别 n 逃避潜伏时间/s 穿越平台次数/次空白组 14 18.48±5.82 8.74±2.12模型组 14 50.49±16.091) 4.53±0.991)常规针刺组 14 20.09±7.382) 7.41±2.072)rTAS 组 14 19.23±6.682) 7.92±2.092)

2.2 4 组大鼠探索行为和自主活动能力比较

干预后第14 天进行旷场实验,记录大鼠3 min 内穿越格子数(水平运动)和后肢站立数(垂直运动)。与空白组比较,模型组穿越格子数与后肢站立数明显减少,差异有统计学意义(P<0.05);与模型组比较,常规针刺组与rTAS 组穿越格子数与后肢站立数明显增加,差异有统计学意义(P<0.05);与常规针刺组比较,rTAS 组穿越格子数与后肢站立数明显增加,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 4 组大鼠探索行为和自主活动能力比较(±s)单位:次

表2 4 组大鼠探索行为和自主活动能力比较(±s)单位:次

注:与空白组比较1)P<0.05;与模型组比较2)P<0.05;与常规针刺组比较3)P<0.05。

组别 n 穿越格子数 后肢站立数空白组 14 89.65±7.65 17.44±8.52模型组 14 41.49±12.141) 7.53±3.911)常规针刺组 14 80.65±12.352) 10.95±5.072)rTAS 组 14 90.26±10.382)3) 16.92±9.552)3)

2.3 4 组大鼠海马CA1 区SYP 和MAP-2 表达水平比较

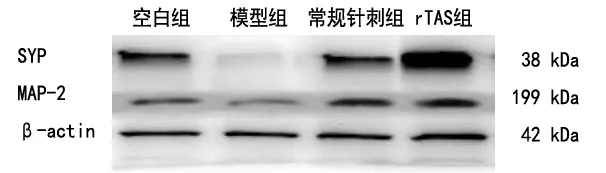

与空白组比较,模型组海马CA1 区SYP 和MAP-2表达水平显著降低,差异有统计学意义(P<0.05);与模型组比较,常规针刺组与rTAS 组SYP 和MAP-2 表达水平显著增高,差异有统计学意义(P<0.05);与常规针刺组比较,rTAS 组SYP 和MAP-2 表达水平显著增高,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3,图1。

图1 4 组大鼠海马CA1 区SYP 和MAP-2 蛋白表达水平比较

表3 4 组大鼠海马CA1 区SYP 和MAP-2 蛋白表达水平比较(±s)

表3 4 组大鼠海马CA1 区SYP 和MAP-2 蛋白表达水平比较(±s)

注:与空白组比较1)P<0.05;与模型组比较2)P<0.05;与常规针刺组比较3)P<0.05。

组别 n SYP MAP-2空白组 6 1.48±0.24 1.50±0.30模型组 6 0.95±0.141) 0.93±0.191)常规针刺组 6 1.35±0.212) 1.21±0.112)rTAS 组 6 1.73±0.632)3) 1.63±0.632)3)

2.4 4 组大鼠海马CA1 区突触超微结构比较

空白组内可见完整的突触结构,突触前可见大量突触小泡,突触周围可见大量电子致密物质,基质均匀、周边细胞器丰富,可见线粒体、高尔基体分布排列均匀;模型组突触结构欠清晰,突触间隙模糊不清,突触小泡较少,突触前致密物质减少,胞浆内细胞器稀疏,线粒体变形肿大明显;常规针刺组突触结构大体完整,突触前膜欠清晰,致密物质较厚,较空白组质核素略增多,个别线粒体有轻微肿胀;rTAS 组突触结构较完整,突触间隙、突触前后膜分界清晰,突触前膜内囊泡较多,突触后膜均匀增厚,周边线粒体丰富、结构完整。详见图2。

图2 4 组大鼠海马CA1 区突触超微结构比较

3 讨论

血管性痴呆(VaD)属于中医学“呆病”“痴呆”的范畴。古有“中风后善忘”“无记性者,脑髓渐空”等对该病的描述,认为痴呆病位在脑,髓减脑消、神机失用[15]为其病机。国医大师孙申田教授根据其病机特点提出“神安病减”理论[16],认为治疗痴呆以调神为根本。“神”这个概念在中医学理论中占有重要的地位,它与人之起源、生死密切相关,“失神者死,得神者生也”。孙申田教授遵古训“凡刺之法,必先本于神”,选择巅顶之百会醒神益智[17],配以神庭醒脑开窍。同时,孙申田教授注重针刺手法,发现捻转的时间和速度要达到一个定量的标准,针刺疗效显著[18],在经颅重复针刺运动诱发电位的研究[19]基础上,开创了经颅重复针刺刺激疗法[20],在捻针速度和持续时间给出定量标准[6],即选择头穴后,斜刺至帽状腱膜下1.5~2.0寸深,施以捻转手法,且捻转频率保持200 转/min,每穴持续捻转3~5 min[16]。该方法较之常规针刺存在“火候”差异[21],当针刺激频率、时间达到一定程度的时候,产生的刺激信号是可以穿透高阻抗颅骨,对脑组织产生实质性影响[22]。运用经颅重复针刺额区(情感区)可以治疗认知障碍[20]。

本研究采用大脑中动脉线栓缺血再灌注造模方法建立大鼠VaD 模型,造模后大鼠海马神经组织受损、凋亡,降低神经代谢与蛋白合成能力,导致神经元突触变性和丢失,突触可塑性下降,相关蛋白SYP、MAP-2 表达改变[23]。SYP 为突触前囊泡蛋白,与突触生长、发育、成熟密切相关[24];MAP-2 分布于突触后致密区,调控突触形态与数量,与突触可塑性密切相关[25]。由于SYP、MAP-2 表达改变导致突触效能改变[26],中枢胆碱能神经元结构被破坏[27],神经递质合成受损,造成个体交流缺陷和认识障碍与感觉、焦虑等神经精神症状及社会活动缺陷等[28]。而神经元结构受损又进一步影响突触功能和结构,导致突触变性和丢失[29]。因此突触相关蛋白SYP、MAP-2 的表达是突触数量及功能状态的标志,能够从微观层面反映突触的病理生理变化[30]。

本研究中发现,模型组大鼠电镜下观察,突触结构欠清晰,突触间隙模糊不清,突触小泡较少,突触前致密物质减少,其学习记忆能力与其余3 组有明显差异。rTAS 组大鼠海马CA1 区突触素SYP、微管蛋白MAP-2 蛋白表达水平较模型组和常规针刺组有显著提高,既然触相关蛋白SYP、MAP-2 的表达是突触数量及功能状态的标志,那么rTAS 组大鼠海马CA1 区突触素SYP、微管蛋白MAP-2 蛋白表达的提升有助于提高突触可塑性。由于记忆被认为是由突触强度的改变来编码的,突触增强作用被普遍认为是构成学习与记忆基础的主要分子机制之一。本研究发现rTAS 组大鼠的学习记忆能力明显被改善,且探索行为和自主活动能力优于常规针刺组,其电镜下突触结构较完整,突触间隙、突触前后膜分界清晰,突触前膜内囊泡较多,突触后膜均匀增厚,较接近空白组。说明rTAS 较常规针刺可能通过调控SYP、MAP-2 表达,更有效促进突触再生,改善突触可塑性,修复受损神经元,改善VaD 模型大鼠的探索行为能力、自由活动能力以及学习记忆能力,从而改善其认知功能。

经颅重复针刺刺激是集国医大师孙申田教授数十年临床经验及科学实验总结探索出来新的头穴针刺手法,是对头针治疗的重新认识,阐述了头针的作用机制。其体现中医大家传承经典,指导实践、用于临床,临床启发理论创新,通过机理研究,探索新的诊疗模式,再用于临床的学术思想。目前大量研究[31-33]表明经颅重复磁刺激和电刺激产生磁信号或电信号,穿过颅骨作用于大脑皮层,对大脑皮层及下游神经系统产生确切的调节作用,这点与经颅重复针刺刺激既相似又不同。而经颅重复针刺刺激产生的不是简单磁场或电流,其作用是一个包含疼感、温感、组织间摩擦、牵扯的复合刺激,涵盖理性因素、感情因素、生理因素的多因素交互[34-36]。通过本研究发现经颅重复针刺刺激较常规针刺手法可以更有效影响神经突触,通过改善突触可塑性改善认知功能,然而颅内外神经突触的联结机制有待于进一步的研究与探索。