贵州瓮安来了一群年轻人

2024-02-01吴阳煜

吴阳煜

“到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去。”

自2003年实施大学生志愿服务西部计划以来,这一声从大学生群体中发出的呼喊,已经绵延了20年。

投身其中的高校毕业生,从最初的6000人,累计至今已达到46.5万人。在一至三年的时间内,他们深入以中国西部地区为主的基层,在基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作等多个领域开展服务。

也正因参与这一计划,越来越多大学生,将他们未来的人生选择与祖国西部的边陲大地连接起来。

这是一场跨越多届高校学子的接力。接力的序幕拉开后,贵州省成为中国最早实施大学生志愿服务西部计划(以下简称“西部计划”)的省份之一。20年里,超过9万名西部计划志愿者,扎根到贵州省88个县的1500余个乡镇之中,去推动当地基层社会事业的发展。

在贵州,位于黔南布依族苗族自治州的瓮安县,就是西部计划生动实践的一面窗口。

2023年12月,南风窗记者在瓮安下属的各处乡镇、社区的走访中,看见了西部计划深入基层生活的真实图景。在宏大的口号背后,并不存在什么惊天动地的扰攘。20年过去,外来的力量,只是由一个个年轻的学生,点点滴滴地,传递给一个个身处困顿中的人。

9月,白露将至,正是黔贵大地秋收秋晒最为忙碌的时节。

珠藏镇地处瓮安县最北端,是距离县城最远的乡镇。在这座小镇周围坐落着的数个村庄里,田间伫立着的一根根两米多高的玉米秆,承载着农户对来年生活的期盼。对56岁的刘文碧一家来说,亦是如此。

但此时,珠藏镇鹤亭村的网格员张鑫,在村里定期巡视走访三次后却发现,往常大门敞开的刘文碧家里,这些天竟然没有一丝人声传出。

感觉情况不对劲的他,站在刘文碧家門口,拨出了对方的电话号码。

刘文碧是在县里的医院病房里,接通了张鑫的来电。面对电话那头网格员的关心询问,这个在邻居口中“比较要强独立”的农妇,嗫嚅着说出了隐情:过去在外打工,有过建筑工地工作经验的儿子何建祥,最近在给亲戚家帮忙砌房子的时候从高处摔下,脖子着地,刚刚才做完手术。

何建祥意外坠楼事故发生后,自家田里那几亩已经成熟的玉米,马上成为没有人顾得上打理的“弃儿”。这是除了儿子的安危之外,当时的刘文碧心里最为惦记的事情。

刘文碧的丈夫何玉省得过脑梗,需要常年服药,身体状况已不允许他再下地操劳。儿媳妇早在多年前远走另嫁,留下两个年幼的孙女在刘文碧膝下等待拉扯成人。作为家中唯一的青壮年劳动力,儿子如今因重伤躺在病床上,还无法动弹。

可是,地里已经结粒的大片玉米不会等人。

关注白露前后的天气状况,对秋收之际的农民来说至关重要。刘文碧记得天气预报说,下一周就有雨水降临,没有采收的玉米如果被泡烂,也等同于自己这大半年来的劳作泡了汤。

一桩桩来袭的苦难,似乎没有给过刘文碧还手或喘息的空档。对于眼下该如何抢收那几亩地的玉米,刘文碧没有了法子。

网格员张鑫熟稔村里的各户家庭情况,听完电话那头断断续续的讲述,他明白,刘文碧一家亟需更多的帮忙。张鑫计划结合何建祥的伤情,为这一家申请“低保”补助,但这尚且可以从长计议。

他明白,对于农民来说,当前最迫在眉睫的困难是什么。他们当下最需要的,是援手。

电话打完的第二天上午9时许,一辆面包车就开进了鹤亭村,将包括邱正函在内的4名西部计划志愿者,拉到了刘文碧家的玉米地旁。

一桩桩来袭的苦难,似乎没有给过刘文碧还手或喘息的空档。对于眼下该如何抢收那几亩地的玉米,刘文碧没有了法子。

过去,被分配到瓮安县的志愿者们,基本会满额完成三年志愿服务。这也给了这里的大学生志愿者们,相互之间“老带新”的机会。就在2023年夏天,上一批志愿者们刚好都服务期满,已经完成交接离去。

7月22日,收到共青团瓮安县委的通知后,邱正函前来报到,参加培训。

上手不过两个月左右,在参与协助组织、运营珠藏镇“村BA”篮球赛事,设计、讲授对于社区留守儿童的心理辅导课程等常规事务之外,为刘文碧一家抢收玉米,成为这几位“青涩”的西部计划志愿者,领到的第一项突发志愿任务。

提前准备好背篓和编织袋等物料,早上7时集合出发,9时多开始掰玉米,这是邱正函在学校以往组织的学农教育等假期实践中,从未有过的农活体验。

志愿者们事先了解过,明白他们在刘文碧田里的忙活,是在和即将到来的一场雨赛跑。

工作具有紧迫性,没有人在身边手把手教,但邱正函在劳动里,很快变得熟练起来。掰玉米要用手心对准玉米棒子,向下折时用巧劲。在书本之外,在田地之间,这是西部计划送予这些初来乍到的志愿者们,真实的生活经验。

忙到中午,面包车把邱正函和志愿者伙伴们拉到了村委会食堂,吃完了午饭,大家又马不停蹄回到玉米地里。忙到下午5时多,太阳终于有了下山的迹象。邱正函直了直有些僵硬的腰,回头看向自己在比人高的玉米秆子之间,用手和脚开辟出来的小道,尽头的那些编织袋都已装满,被高高堆起。

珠藏镇政府组织的志愿者和乡亲,在地里干得热火朝天的时候,刘文碧毫不知情。

张鑫知道她要强,也不习惯还没干活就先开口“报喜”,等到玉米都被收完,运回到刘文碧家里后,大家又跟着面包车散去了。

刘文碧是在医院陪护儿子时,在手机的短视频平台上看到自家玉米田里这番热闹的抢收景象。那是村里的邻居,把秋收忙农活的照片当作日常生活记录发了上去。

她收起手机,没有和任何人说话,悄悄躲到病房的厕所里哭了一场。向记者回忆起当时的情形时,刘文碧站在同一片玉米地旁边,捻着顺手摘的草叶,眼眶又不受控制地红了起来。

在农具房里,她搬来一张微微摇晃的四脚木板凳,站了上去,给垒得2米多高的储存罐掀开了盖子—里面装满了一颗颗已经脱好粒的玉米。

在刘文碧还在医院脱不开身的日子里,玉米被志愿者们从地里抢收回来后,她的丈夫何玉省在院子里,斜着张开一张可以聚热的透明塑料膜,慢慢地将苞谷棒铺晒开来,又借来一部脱粒机,把四亩地,大家帮忙抢收回来的这总共3000多斤玉米,最终拢成罐里一层又一层,密密实实的金黄果粒。

待刘文碧从医院赶回,推开农具房的红色木门时,她被未完成的农活重担压着的心头,终于踏实了几分。

每天,这些玉米都被混进米糠里蒸熟,成为刘文碧家里养的三头猪的饲料。猪喂胖了一些,她对未来的盼头又大了几分。大前年快到年尾的时候,刘文碧养的猪染上猪瘟,都病死了,那年过年,她家的猪圈是空的。

何建祥已经转到了贵阳的康复医院继续治疗。刘文碧说,儿子下半辈子最理想的结果,是在颈椎里加装金属片后,可以站起来自主活动。但他再也干不了重活。

“我们的猪喂粮食,比喂饲料的猪要卖得贵一些。这些年猪价一直跌,养猪一直亏钱,今年好像势头还行,不知道能不能赚,现在我儿子又出事了。生活就是这样,一关一关地来。”

一边说着,刘文碧掩好农具房的门,走回到隔壁的民居,房子里黑黝黝的—在微信群里,有人通知这天断电,还在抢修变压器,最早也要到晚上10时才能恢复。但她急着要张罗晚饭,正准备点着柴火,门口就有了响动—老伴刚刚将橙色的三轮车在家门口停稳,小孙女何文馨就拉着姐姐何文雅,嬉笑着从车斗上跳了下来。

看起来,她们心情挺不错。按照道路交通安全相关的法规规定,电动三轮车只被允许运货,不能载人—要是被村镇沿途执勤的交警抓到,就要罚款。但这天运气比较“好”,路上没有碰到交警,爷孙三人到家的时间,比刘文碧预计的要早些。

早上上学的时候,两姐妹6时就要起床,步行一个小时到镇上后,吃点早餐,8时跑进课室,时间将将好。或者冒险一点,爷爷偶尔会骑着家里唯一的电动三轮车,将孙女俩送去学校,又在下午5时多接送回家。

记者第一次见到姐妹俩时,她们都背着大大的书包,书包超过了肩宽。姐姐抿着嘴,双手抱着书包走进屋子里,一言不发。妹妹则把书包立在院子空地上,从里面抽出中间破了个大洞的语文课本,一边咯咯地笑着,一边背起了古诗词课文。

她们从来不会主动联系妈妈。何文馨会和同学说,自己的妈妈在外面打工。而何文雅则决绝得多,“我妈妈死了!”

妈妈走了之后,也几乎没有给两个女儿打过视频电话—除了有一次,外婆在手机屏幕那头给外孙女们传来了问候,何文馨通过屏幕看到了一旁的妈妈,问她,“你什么时候回来呀?”

已经组建了新家庭的妈妈又育有一女,愣了一下,说:“妈妈背着小妹妹回来好不好?”这时候,久久没有开口的姐姐何文雅大喊道:“不要回来,她不是我妹妹!”

在两个孙女的成长过程中,何文雅的沉默寡言,成为了刘文碧的一块心病。兴许是母亲离家而去时年纪还小,妹妹何文馨的脸上尚洋溢着天真与无忧,放学后会缠着爷爷买校门口的小吃,在家也不停叽叽喳喳,活跃着常年只有隔代四口人的家。

但姐姐却不一样。在张鑫的观察里,单亲家庭和留守儿童的身份,让这个小女孩在学校和周遭的环境里感受到了落差和区别。被妈妈舍弃的记忆,可能会伴随何文雅很久。

在这种情况下,来自志愿者的关怀陪伴服务虽然不能完全填补母爱的空白,却成为不可或缺的必要补充手段。

更多如何文雅、何文馨姐妹一般的留守儿童乃至困境儿童,在生活照顾、家庭教育、情感交流和安全保护等领域,面临着缺失。

然而,要为中国超过900万不满16周岁的农村留守儿童建立完善的社会关爱和支持体系,这是一项庞大的系统工程。而在瓮安,扎根在这里的青年志愿者们,和社工、社区工作人员,以及教师站在一起,成为走在这项工程最前面的秉烛者。

主要负责实施当地西部计划的共青团瓮安县委,为了进一步帮助解决当地留守儿童和困境儿童—特别是易地扶贫搬迁安置社区的青少年群体中—普遍存在的心理健康和融入困难等成长问题,在他们课后和假期的时间里,提供物质帮扶、师友陪伴、心理疏导、学业辅导、社会融入等关爱服务,一向是这里历届西部计划志愿者的工作重心之一。

2019年,随着贵州省易地扶贫搬迁安置政策的实施,近40万名3到18岁的青少年跟随长辈,把自己的家从熟悉的乡村迁移到了相对陌生的城镇环境里,使得原有的生活方式、人际交往模式发生了改变。离开乡村之后,随迁儿童的父母们为了养家糊口,外出务工仍是常态。因此,在瓮安的数个易地扶贫搬迁安置社区,老人长期隔代抚养儿童的家庭情况普遍存在。

在易地扶贫搬迁规划完成动迁定居后,西部计划志愿者的服务工作真正开始了。深度参与2019年启动实施的“希望工程·陪伴行动”,开展儿童福利项目与陪伴计划,是志愿者们在瓮安安置社区的主要工作方向。

占地50多亩的广州海珠小学,地处瓮安县东部的朵云拓展区内,因是易地扶贫搬迁安置点结对帮扶学校而得名。

背靠着学校的映山红社区,是全县最大的易地扶贫搬迁安置社区,得益于广黔两地的东西部协作帮扶工作成果,从这所崭新的学校,到居民楼下的儿童活动中心、图書馆,社区内的硬件设施有了保证,也让志愿者们开展关爱陪伴服务有了阵地。

映山红社区顺着山势而建,正值腊月,入夜后气温不过几摄氏度。可当记者跟着西部计划志愿者付甜甜,走进在儿童活动中心开办的映山红学堂课后辅导班时,屋内的明亮将寒冷和黑夜都挡在了外面。

尽管没有开暖气,小小的课室里还是坐满了来自本社区的小学生、家长、社工和志愿者,每天晚上他们会等到最后一个孩子把作业写完,才关灯离去。

映山红学堂原来叫“430课堂”,意为衔接学校下午四点半放学后,到晚饭前的时间段。

社区的孩子们在这里经由志愿者的辅导和监督,顺利完成日常的学习任务,再有空余的时间,还能组织他们游戏或阅读课外书籍。学校增设课后托管服务后,这里的辅导班开放时间变为了每晚的6到8时左右。

就在学堂门口的课桌上,放着孩子们每天的签到表,表的上方则贴着一张更大的学生名单,每个人的名字后面跟着数量不一的小星星贴纸。

付甜甜告诉南风窗,在辅导班上,志愿者和社工会根据小朋友们的日常表现,对他们予以表扬并贴上星星,然后再在按月的评比中,对排名靠前的孩子进行奖励,奖品是一本书,有时也会是一个笔盒。

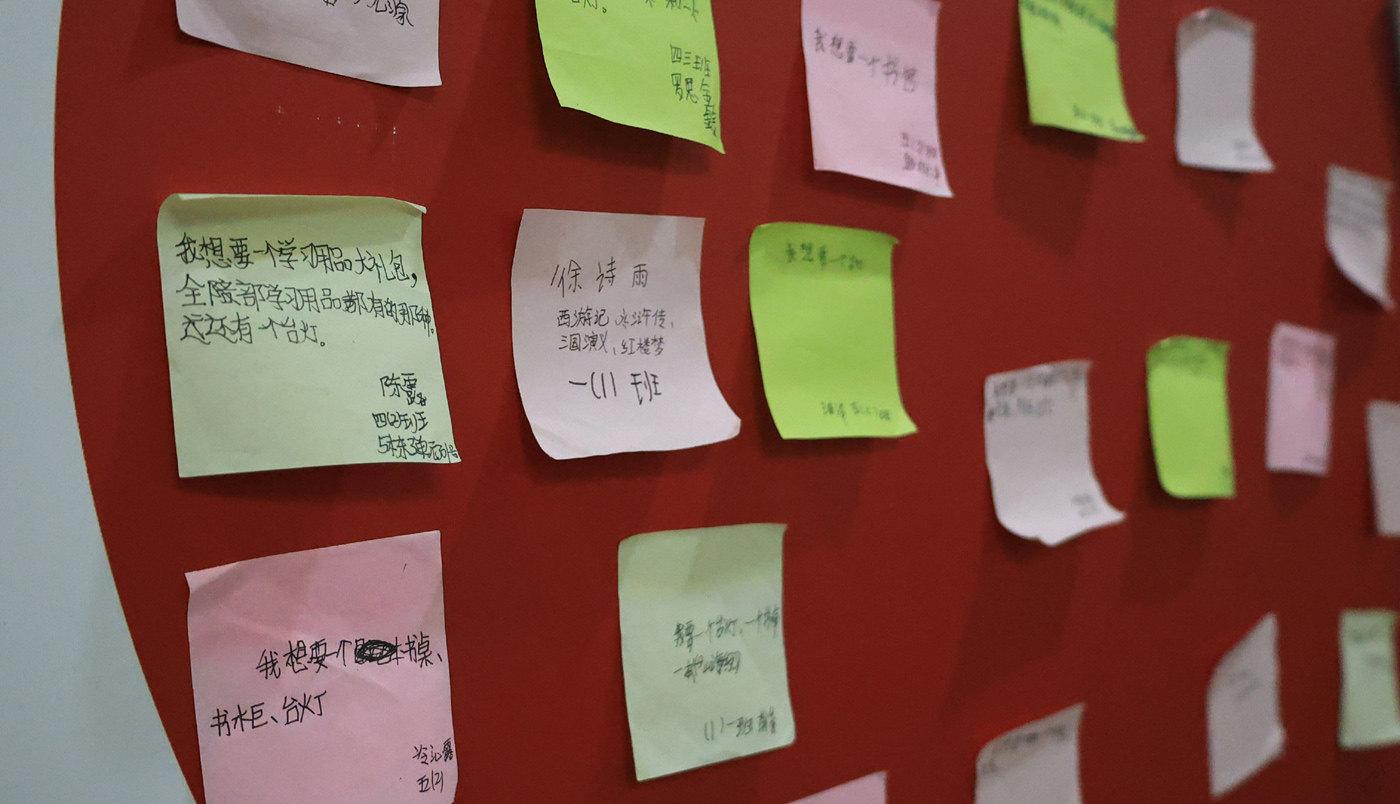

除了每月的星星评比,和节日的慰问关怀,付甜甜一边用手展平一面墙上贴着的数十张便签纸,一边告诉记者,对于映山红社区的留守儿童来说,最期待的奖励,是自己貼在这面心愿墙上的“微心愿”被揭下来的时候—每有一张被领走,就意味着通过志愿者和社工们链接的外部力量,有好心人或爱心企业实现了孩子们的心愿。

一张便签纸的落款是一名姓王的小学五年级男生,上面写着:“老师,我想要书桌、书柜、台灯,然后我还要一个书包,因为我一直背的是我哥哥背坏的书包。”

又有一张纸上写着:“我想要一个有粉色、紫色颜色的笔袋。要有图案的。感谢。”后面还接着一个简笔微笑表情。

“相比其他孩子,留守儿童会更容易出现两个比较极端的心理问题,会比同龄的小伙伴更加敏感和自卑,更加不爱说话,或者会变得更加有暴力倾向。”来自广州市心明爱社会工作服务中心的社工计婷,在映山红社区长期驻点,她这样告诉记者。

当这些孩子愿意卸下心防,把自己真实的感想和愿望一笔一画写下来告诉志愿者,这既意味孩子们对志愿者的信任和认可,也是他们自身融入映山红社区新生活的意愿体现。出于对这种改变的珍惜,计婷和付甜甜也用心把这些愿望牢牢记住,并努力推动愿望的实现。

“希望这里的孩子,可以有一个彩色的童年。”付婷说。

收集“点亮”这一张张心形的心愿单便签纸,使孩子们内心真实的愿望成真,这看似简单的举动,却远不是一件一蹴而就的事情。

要想和映山红社区的每一位留守儿童建立亦师亦友的信任关系,志愿者和社工们必须要完成的功课,就是做到常态化逐家逐户的家访。

从第一次迈进只有孩子和老人常住的家门,被留守儿童抵触、冷漠以待甚至排斥,到课堂上的破冰、了解,再到在路上隔老远就听到孩子的问好声,付甜甜说,投身西部计划志愿服务后,每当听到那句热情的“付老师好”,就是她感觉自己的工作最有价值的时刻。

面对社区里来自瓮安县11个乡镇的1200多户人家,看似平凡而繁琐的家访,让志愿者和社工们有了及时介入的机会,让那些困境中的家庭被看见、被托举起来。

一个才上幼儿园的小女孩,父母在外务工,因为特殊的原因导致双双无法返乡,和女儿再难相见。她的爷爷因患阿尔茨海默病,生活无法自理。过去为她提供经济援助的大伯,也在近期查出患癌而不得不入院治疗,全家人的重担压在了奶奶一人肩上。

直到志愿者和社工入户探访,在小女孩的奶奶哭诉下,愁云惨淡的家庭情况才得到了解和上报。此后,映山红社区为这户人家申请了低保,也给小女孩办理了事实无人抚养儿童的生活补贴申请,还为她的奶奶在社区内的公益性岗位安排就业,最终使这个家庭有了基本的生活保障。

和付甜甜类似,在日常工作里,邱正函也把自己的大部分精力投入“希望工程·陪伴行动”,面向珠藏镇易地扶贫搬迁安置社区留守儿童进行志愿服务。

2023年8月份的一天,正在处理公文的邱正函,被一条公众号推送文章触动了内心。

推文里关于青少年压力过大和一起自杀案的描述,让她回想起了自己在成长阶段有过的烦恼,再联想到与自己朝夕相处的社区留守儿童。亲子关系的匮乏,也许已经给他们的心灵留下了隐患。“在我们自己设计的心理辅导课程上,我想给学生们做好的引导,让他们能有效释放埋在心里的不良情绪。”

从设计准备这节关于情绪疏导的课程开始,邱正函就不自觉地回想起,自己第一次走上社区讲台的情景。

底下有少数几张僵硬的笑脸,更多的孩子怯生生地缩在课桌后面。邱正函说,大部分留守儿童表现出来的内敛和害羞,都是内心不自信状态的体现,让她更加意识到,志愿者在这里的陪伴和关怀,也是帮助他们养成更勇敢心灵的努力。

在那节主题为释放情绪的课程的最后环节,邱正函带着孩子们走到气温更低的门口空地上,做起了户外游戏。一圈又一圈的奔跑互动过后,孩子们活动开来,身上感觉更加暖和,阳光也穿过云层照射了下来。他们的笑容不再僵硬,“灿烂得像融化了一样”。

在共青团瓮安县委办公室,记者看到了一份黔南州政府于2009年下发的、关于做好普通高等学校毕业生就业创业工作的文件,里面称,“在农村基层服务的高校毕业生服务期满,连续两年考核优秀以上的,经县级政府人事部门审查,州级政府人事部门审批,可在编制内直接聘用到乡(镇)事业单位工作”。

共青团瓮安县委书记张远倩向记者表示:“那些连续两年考核评为优秀的志愿者,就可以聘用到我县乡(镇)事业单位工作。截至目前,瓮安县已聘用21人。”

看起来,各方都期盼着,让那些在贵州基层尽职尽责的志愿者们,能通过西部计划这个平台持续发光发热,为当地的乡村振兴,持续注入力量。

天气好的时候,人们往返珠藏镇和瓮安县城两地,单程需要花费大约80分钟。因此,到了珠藏镇报到后,邱正函就很少回到瓮安县过周末了。在镇上服务基层的日子时有忙碌,是当初还在学校的她,预想过未来走上志愿者岗位会过的生活。

她不曾想要通过这个平台,在自己的家乡贵州闯出什么大事业。

邱正函说,当她在学校里递交西部计划报名表,准备将毕业后数年青春时光,都投入这个西南内陆省份的某个尚是未知数的基层乡镇志愿服务时,她只想“踏踏实实做一些实际的事情,来让家乡变得更好一点”。

大学就读酒店管理专业的付甜甜,也是在还未离开校园时,心里就埋下了将来要在家乡贵州的基层,以志愿服务开启人生新篇章的种子。

那是临近毕业季的一个午后,她和同寝室的好友一起,站在一张西部计划的宣传海报前,两个女生想象并约定着要共同回到家乡贵州做志愿服务。在选择了服务地为贵州省后,以后各自无论被分配到省内何处,都要一起努力,“希望在未来的基层工作岗位上重逢”。