政治与文化双重语境中的苏轼《宸奎阁碑》考论

2024-01-31孙晨晨

孙晨晨

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710049)

元丰八年(1085)苏轼先后由团练副使升任礼部郎中、起居舍人,元祐元年(1086)更是直接进入词垣内翰,担任翰林学士的词臣之职。《续资治通鉴长编》引太宗之语云:“词臣之选,古今所重。”[1]词臣是宋代官僚体系中高级精英官员的代表,主要负责为皇帝撰写制诰文书,但词臣往往于任职之外还带有士林文化引领者的象征意义。元祐三年(1088)苏轼以翰林学士的身份权知礼部贡举,位望直追嘉祐二年(1057)任相同职位的欧阳修。如果说元祐以前苏轼的诗文创作受到侪辈的追捧,多是出于本人的才气,那么自任职贡举后,苏轼掌握皇朝铨选的文化权力,一跃而成为天下文章学问的宗主。一般而言,词臣与文宗的双重身份相得益彰,前者为思想传播提供政治保障,后者吸引接受思想的士人群体。但二者毕竟分属相别的范畴,词臣受政局牵动而不具稳定性,文宗却常能超脱出时代限制,发挥出深远的文化影响力。

元祐时期的苏轼兼具词臣之职与文章之宗的地位,此阶段的应制之作也具有政治与文化的双重功用。其政治意义主要为特定统治政策张目,表现出工具性的特点。但随着朝廷风向的转移,此前被称颂的应制作品或因不合时宜而横遭禁毁,或因切合统治基调而重获认同。就文化意义而言,碑文是应制文本的重要文体,撰文立碑的传统本身就含有期待文词永恒传世的愿望,作为实物的碑可能被损毁,但后世却能依凭旧拓重刻碑石以延续对文宗的纪念。同时,后代文人也会通过诗文创作来追述撰者的荣光。同一文本在政治和文化的语境中分别表现出短促有限与永恒长存两种迥然有别的生命史。许浩然将其命名为“同一文本的两种生命形态”[2]。

苏轼元祐年间所撰的《宸奎阁碑》相较于《上清储祥宫碑》等皇家碑文,并非真正意义上的应制之作,但因写作对象是为收藏仁宗御书所建的宸奎阁,苏轼行文不能不考虑到皇家的因素,因此可以纳入应制文本的范围内加以考察。目前对《宸奎阁碑》的研究主要集中于如下数家:陈振濂从书法角度讨论《宸奎阁碑》“左秀右枯”的结字特点[3];贺维豪在考证《宸奎阁碑》创作背景与经过的基础上,详论其楷书风格特征[4];李本侹对不同版本的《宸奎阁碑铭》进行了整理与考释[5];豆新德在讨论苏轼碑刻书法时论及《宸奎阁碑》[6]。本文拟尝试在上述政治与文化的语境中对《宸奎阁碑》作一番考察。首先,该文撰作于元祐年间,碑文内容传达了元祐时期宽缓的政治导向。其次,碑文书风用较标准的颜体,远托颜真卿的“中正”以喻自身书品与人品的同一性,而当苏轼再次赴阙中央,受敕而作《上清储祥宫碑》时则更乐意使用词臣擅长且为王室推崇的“二王”楷体。再次,《宸奎阁碑》的政治命运随着元祐时代的落幕而改变,绍述时期新党重新把持朝局,苏轼再度遭贬,该碑也旋即被禁。但随着南宋朝廷的建立,高宗为宣扬自身的正统性,开始极力搜集前朝旧物,《宸奎阁碑》又再度得到朝廷的认可。最后,不同于政治层面屡经改易的命运,《宸奎阁碑》在文化层面真正取得了不朽的地位,后代重刻碑石、回望追忆等活动无不昭示着苏轼作为一代文宗的影响力。

一、元祐更化与仁宗记忆:《宸奎阁碑》的政治期冀

元祐四年(1089)苏轼外放杭州,相较于熙宁四年(1071)任杭州通判,虽是故地重游,但境况迥然有别。该年苏轼官至翰林学士兼龙图阁学士,位列诸阁之首。同时,朝廷还赏馈衣金带马表,与欧阳修至和二年(1055)诏赴学士院所受的赏赐如出一辙①欧阳修《谢对衣金带鞍辔马状》:“右臣伏蒙圣慈,以臣入院,特赐衣一对、金带一条、金镀银鞍辔马一疋者。”参见李逸安点校《欧阳修全集》卷九十一,中华书局,2001 年,第1332 页。,此时苏轼词臣衔职俨然比肩欧氏。外任杭州的苏轼官阶虽高,但并不需要处理中央政务,因而有较多的空闲与友人诗酒唱和,受怀琏请托创制《宸奎阁碑》就发生于这一时期。

宸奎阁位于明州(今浙江宁波)阿育王寺,其修建与名僧怀琏的事迹密不可分。北宋朝廷崇佛修禅之风盛行,宋仁宗亦崇尚佛法②酌举宋仁宗崇佛的例证:上常顶玉冠,上琢观音像,左右以玉重请易之,上曰:“三公百官揖于下者,皆天下英贤,岂朕所敢当,特君臣之分不得不尔,朕冠此冠将令回礼于大士也。”参见《佛祖统记》卷四五,《大正新修大藏经》第49 册,第408 页。。内宦李允宁投上所好,于京城宜秋门外金梁桥西汴河南处舍宅建寺,仁宗大悦并题名“十方净因禅院”。皇祐二年(1050)怀琏奉诏入京主持该寺并颇受仁宗敬重,后因年老告归而多次不允。终于英宗治平二年(1065)准旨南还,并在镇江金山寺、杭州灵隐寺稍作停留后,即受明州郡守与九峰鉴韶禅师之邀,主持明州阿育王寺。当鉴韶禅师得知怀琏携有御赐的手书、诗偈等物时,便“劝请四明之人,相与出力,建大阁藏所赐诗颂,榜之曰宸奎”[7]。“宸”为北极星所居,借为帝王代称;“奎”为星宿名,旧以其主文,多为帝王墨书手迹的美称。“宸奎阁”建于熙宁三年(1070),元祐五年(1090)怀琏因该阁尚无碑记而请托苏轼撰文为纪。苏轼本人对待此事颇为严谨,表现为以下诸端:其一,在与怀琏弟子道潜(即参寥子)商定写碑文事宜的同时,还修书至怀琏处请求英宗手诏的原文,以便在撰写碑文时采录。其二,碑文于元祐五年业已撰毕,逾年怀琏圆寂,苏轼又将此文重新抄写寄往阿育王寺。其三,苏轼不仅亲自撰文,还构想了碑文的形制与样式。可见《宸奎阁碑》是苏轼用力甚勤的一篇近似应制之作的代表作。该碑撰写的因缘是应老友怀琏之邀,但如果将其置身于“元祐更化”的大背景之下,对文本内容与外部环境加以检视,或许能发现苏轼是怎样借助应制文本以与时局相呼应的。

元祐时期哲宗年幼,朝局由高太后与旧党把持,主要的政治导向是将神宗时期的新党尽行罢黜,对王安石立定的新法也多有废禁,力图重新恢复仁宗朝的“祖宗之法”,倡扬宽缓、安静的政治格局。因而旧党迫切需要美化仁宗的形象,以为恢复旧法提供政治支持。“独尊仁宗”一跃成为朝廷的主导舆论,旧党积极采取各种手段以达到这一目的。例如熙宁、元丰朝的《庆历编敕》《庆历续附令敕》等皇帝诏敕被废弃,转而以仁宗时期的《嘉祐编敕》作为依据恢复旧法。再如范祖禹、吕大防等元祐旧臣着力宣扬仁宗事迹、美化仁宗形象,并要求哲宗以之为榜样[8]。宸奎阁的修建与仁宗关系密切,可谓是仁宗朝重要的文化遗留物之一,苏轼撰作《宸奎阁碑》时当然熟谙此层深意,碑文立意一方面以怀琏禅师的事迹为主线,歌颂其弘法传道的名山事业;另一方面将仁宗潜心佛法、宽缓施政的形象贯穿始终,借以呼应元祐更化之际推崇仁宗的时局主题。

碑文由散体撰结而成,末附四言韵文,主体内容分为四段。第一段叙述皇祐年间怀琏进京,仁宗与其对论合谊,赐号大觉禅师。《禅林僧宝记》记录了仁宗赐号享斋后,怀琏效南方禅林仪范开堂演法之事,法会末怀琏结语以得佛法者“妙用无亏”、失佛法者“触途成滞”为引语,指出世间万物皆有道,如果潜心向佛,则“尧风荡荡、舜日高明,野老讴歌、渔人鼓舞”。以此治理国家,则“纯乐无为之化,焉知有恁么事”[9]。其主导思想即希望皇帝尊崇佛教,以无为化治天下。仁宗对此极为赞同,故而“奏对称旨”,士大夫也乐与之交游,仁宗甚至“亲书颂诗以赐之”。苏轼表面上赞扬仁宗时代安静、宽缓的政治风气,实际上申述元祐时期也表现出遵循仁宗的典则,以宽缓为主的政局。第二段主要写怀琏两次告老南归,仁宗皆不允,并寄颂语挽留,足见其对怀琏的笃爱。直至英宗朝怀琏方受诏南还,最后归老四明阿育王寺,郡人共建宸奎阁,以纪皇帝的仁德。第三段为苏轼撰写此碑的因缘并对仁宗崇佛事作了一番议论。苏轼指出古代素以知佛闻名的汉明帝、梁武帝,前者虽“以察为明”,但仍需钟离意、宋均的惠察与劝谏,后者虽“以弱为能”,但过于宽弘,致使恶邪不止,因此二人皆“缘名失实,去佛远甚”。而仁宗虽然也崇佛,但“在位四十二年,未尝广度僧尼,崇侈寺庙;干戈斧锧,未尝有所私贷。而升遐之日,天下归仁焉。此所谓得佛心法者,古今一人而已”。正因采取自然无为的治理方式,没有大规模地兴建寺庙,更没有滥用军队与刑法,因而能做到天下归仁,接着更是直接赞颂仁宗“古今一人而已”。苏轼立论将仁宗塑造成超越古今帝王且政治清明的明君形象,与元祐时期“尊仁宗、立帝则”的举措相呼应,紧扣高太后主政时的时代主题。第四段引怀琏坏龙脑钵,仁宗“嘉叹良久”一事,集中展现了怀琏不慕虚荣与仁宗宽弘大度的品德。末尾的韵文“巍巍仁皇,体合自然。神耀得道,非有师传。维道人琏,逍遥自在。禅律并行,不相留碍”[10]501-502,再次突出:仁宗的各项施政措施都是自然得当,不是刻意为之;怀琏禅宗、律宗并修,参透了逍遥自在的佛法真理。整篇碑文将叙事与议论相结合,由怀琏进京过渡到修建宸奎阁的因缘,再申发出对仁宗的赞颂。苏轼借帝王与名僧交往的事迹,为哲宗构建了一个足以为楷模的仁宗形象,而碑文屡屡透露出自然无为的主旨也拱卫了元祐时期高太后主导的政治主题。

二、朝野之别与书风差异:《宸奎阁碑》《上清储祥宫碑》的比较

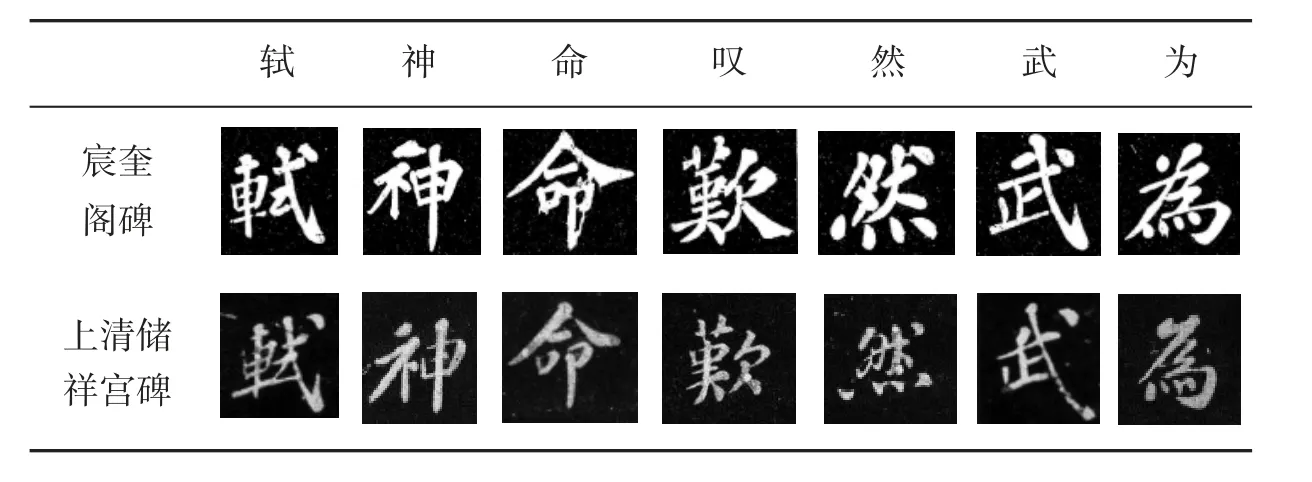

元祐时期对苏轼的过分拔擢与哲宗前期高太后主政时重新启用旧党的政治背景密不可分,但同时也招致朝廷其他官员的不满甚至攻击①元祐三年(1088)元月侍御史王觌以学士院馆职策题发难,认为苏轼以王莽、曹操等篡国来“借汉以喻今”,更是批评其“不通先王性命道德之意,专务战国纵横捭阖之术,非偶然过失也”。元祐三年二月监察御史赵挺之又以贡举取士禁引《三经新义》为由施以弹劾。元祐四年(1089)二月监察御史王彭年论苏轼讲读时所进汉、唐事迹,非道德仁厚之术,乞行诛窜。参见孔凡礼《苏轼年谱》,中华书局,1998 年,第 815、816、859 页。。苏轼虽未被朝廷惩处,但因颇受小人之恼,自己的政治举措处处受制,乃多次请旨出调。元祐四年苏轼调任杭州后,虽然远离了纷乱不已的朝堂,但也暂时失去了展示政治抱负的机会。他于此阶段撰写的《宸奎阁碑》在文辞上呼应了元祐时期的朝局,但在书写方式的取法上却能独抒心曲,即借用颜体“方正”的字形暗喻自己虽受排挤,但仍然具有颜真卿那样忠直、方正的品德,以成为士林推崇的文宗。而当苏轼在元祐六年(1091)重新回到中央任职后,奉敕而作的《上清储祥宫碑》则选择了词臣普遍采用且皇室乐于接受的“王氏书风”。通过两碑具体书法风格的比较,可以发现苏轼在朝在野会倾向于使用不同的书写策略来彰显自己或是“词臣”或是“文宗”的身份。《宸奎阁碑》与《上清储祥宫碑》的部分用字情况比较如表1 所示。

表1 《宸奎阁碑》与《上清储祥宫碑》字形对比

由表1 可以发现,《宸奎阁碑》明显带有宽宏博大、敦厚雄伟的“颜体”特征。在苏轼看来颜真卿的书法已登峰造极,其《书唐氏六家书后》载:“颜鲁公书雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流。后之作者,殆难复措手。”[10]2206苏轼既在理论上称扬颜鲁公的书法,也将临摹颜体贯穿于自己的书法学习中,黄庭坚《跋东坡书》云:“又尝为余临一卷鲁公帖,凡二十余纸,皆得六七,殆非学所能到。”[11]苏轼推崇颜真卿并非标新立异,庆历时期的欧阳修、韩琦等人已经开始标榜颜真卿的书风。欧阳修对颜氏的推崇与其文学上的“复古运动”在形式与内容上是相契合的,一方面倡导用流畅的古文取代藻丽的时文,另一方面选择取法颜真卿以反对被广泛模拟但日趋僵化的“王氏书风”。提倡颜氏书风的重要原因是欧阳修认为书风与人格具有一致性,他指出“颜公忠义之节,皎如日月,其为人尊严刚劲,象其笔画”[12]2242。而王羲之所代表的南朝书风以“纤劲清媚为佳”,是由于时人“气尚卑弱”[12]2166。庆历保守改革者们需要颜真卿这样一生致力于维护儒家传统,并以庄严强劲的书风在当时闻名于世的书法家,以求壮大士大夫阶层的政治和文化力量[13]。苏轼在创作实践中积极模仿颜氏书风,展现出与上一代政治领袖欧阳修在观念上的递承性,他同样称扬颜真卿书法与人格的统一,即“吾观颜公书,未尝不想见其风采,非徒得其为人而已,凛乎若见其诮卢杞而叱希烈”[10]2177。在元祐外任的历史语境中,《宸奎阁碑》特意采用颜体表明自己如颜真卿一样,具有“字如其人”的品质,并为彼时朝臣指责自己不忠作辩护。

或许苏轼因写作对象是供奉御书的寺院而特意使用肃穆庄严的颜体,但这并非首要因素。因为当为更加正式的皇家观宇撰作《上清储祥宫碑》时,苏轼却用“王氏书风”取代了颜体。二碑字体结构差异较大:其一,表1 中《宸奎阁碑》中“轼”“叹”“为”结体方正、少用连笔,而《上清储祥宫碑》中“轼”字左右结构的横画相互属连,“叹”字内“欠”部的第一画连笔书写,“为”字的连笔则更多。此外,《上清储祥宫碑》“轼”“武”两字斜钩运笔的幅度更大。其二,《宸奎阁碑》运笔多用中锋,而《上清储祥宫碑》多用侧锋,如前者“然”字四点底的点画厚重、笔法茂密,而后者运笔更趋灵活、变化更为多样。

关于苏轼楷碑笔法的不同,前人已有论及。明代丰坊《书诀》载:“(苏轼)楷法传世可取者三种而已。中楷《上清储祥宫碑》,得简穆法,见《阅古堂帖》。大楷《范纯仁制》《宸奎阁记》,俱得颜体。”[14]21所谓“得简穆法”,即指取法王羲之的四世族孙王僧虔。王僧虔是南朝宋、齐时的书法家,擅真、行书,在书法技法上亦追随二王父子,其《论书》亦将“二王”作为书法评判的最高标准。自唐太宗独尊王羲之以来,王氏书风笼盖了宫廷书法。宋代王室延续了此传统,太宗时期雕刻的十卷《淳化阁帖》中半数作品来自“二王”,太宗本人也跟从琅琊王氏后裔王著学书。受王著影响,翰林院词臣也皆学“波磔加长,体尚妩媚”的“院体”书风[15]。元祐六年苏轼重新回到中央并担任翰林院承旨,该官仅设一职,备皇帝咨询顾问,负责撰述制、诰、赦书、国书等,位在翰林学士之上[16]。本年六月奉高太后之命为重修的上清储祥宫撰写碑文,此时苏轼的身份以臻词臣之极,所撰碑文亦颂扬了元祐时期安静、宽缓的政局,但字体却非书写《宸奎阁碑》时所用的颜体。两碑撰作的时间相去不逾一年,但苏轼的身份却由外任杭州转换为词垣内翰,此时奉敕而作的《上清储祥宫碑》在书法风格上不必再采颜体以标榜个人的忠正(官居翰林院承旨业已证明朝廷对苏轼的认可),而乐于使用流行于宋廷皇室的“二王”书风以指认自身词臣衔职的身份。

三、绍述之变与高宗政治:《宸奎阁碑》的命运起伏

苏轼撰成《宸奎阁碑》后特意致信怀琏,对碑刻体例作了详细的建议,其《与大觉禅师》云:“碑上别作一碑首,如唐以前制度。刻字额十五字,仍刻二龙夹之。碑身上更不写题,古制如此。最后方写年月撰人衔位姓名,更不用着立石人及在任人名衔。此乃近世俗气,极不典也。下为龟趺承之。”[10]1880苏轼认为该碑的首额、纹样、格式皆要仿“唐以前制度”,并对近世刻碑的俗风表示不满。由此,宸奎阁碑在形制上远追古制,寄寓了苏轼希求此碑“不朽”的理想。然而,元祐八年(1093)随着高太后的病逝,新党重新得势,次年哲宗亲政并改元“绍圣”,取继承神宗遗志之意。作为元祐重臣的苏轼立即横遭贬黜,被谪往岭南。哲宗早逝无嗣,弟徽宗继位后亦任用新党,崇宁二年(1103)下旨“应天下碑碣榜额,系东坡书撰者,并一例除毁”[14]1081。远在明州的宸奎阁碑也因诏书的命令被毁坏,该碑从刻成到被毁不过十三年,苏轼期许此碑不朽传世的愿望也因时局的变迁而终结。

伴随北宋、南宋易代这一政治形势的巨大变动,宸奎阁碑的命运又迎来转机。靖康之变,北宋覆灭,但彼时徽宗、钦宗父子尚在,钦宗之子赵谌还被册为皇太子。高宗主政下的南宋建立后,首先面临的就是对自己身份合法性与政权合法性的构建。为此高宗迎奉了哲宗朝的孟太后,并将自己视为元祐政治的继承者。据《建炎以来系年要录》载,绍兴四年(1134)八月高宗与直史馆范冲有一番交谈,范冲对神宗朝的王安石变法斥责道:“王安石自任己见,非毁前人,尽变祖宗法度,上误神宗皇帝。天下之乱,实兆于安石,此皆非神祖之意。”高宗回复云:“极是,朕最爱元祐。”[17]赵构推崇元祐之政,实际上是效慕“嘉祐之治”,因为元祐时期的政治举措本质上是复行仁宗朝的“祖宗之法”[18]。高宗政权推崇仁宗遗范以证明自身的正统性,同时用“嘉祐之治”的精神目标来团结士大夫阶层,对暂缓党派纷争(新党与旧党)与地域纷争(北来士人与江南土著阶层)起到很大作用。

高宗不仅通过改革转对、轮对等各项政治制度来追摹仁宗政治,同时也极力搜求前朝的祖宗旧物,但因多罹兵革之乱而所获甚微。绍兴三年(1133)六月阿育王寺的住持浄昙将宸奎阁所藏的御书悉数呈献高宗,高宗极为欣喜并亲赐诏书加以褒奖,浄昙法师将诏文刻成《明州阿育王山佛顶光明塔碑》,其文云:

朕历险阻以来,天章所藏祖宗宸翰坠失殆尽,亦尝求访山林,所得无几。明州广利寺住持僧浄昙悉以宸奎阁宝墨来上,卷轴既丰,护持有道,恭览再四,而文藻华茂,如云汉昭回,龙鸾飞翥。又以见仁宗皇帝万几之暇,留心佛乘,而未尝踬迹其间,是所谓达道过量者。岂汉明梁武可同年而语哉?苏轼所记,朕所与也,其僧净昙乞书佛顶光明之塔,又念虚其宸奎,故并以赐之。[5]17

碑文首叙浄昙进献御书一事并对仁宗墨迹“云汉昭回,龙鸾飞翥”的书法风格大加赞赏,更为重要的是高宗紧接着称扬了仁宗崇佛不佞佛的品质,即“未尝踬迹其间”而能够做到“达道过量”,远非汉明帝、梁武帝可以比肩。该议论分明承袭苏轼《宸奎阁碑》而来,高宗本人也指出“苏轼所记,朕所与也”。北宋末期被禁毁的《宸奎阁碑》在南宋初年又得到了回应,而且是来自皇帝本人的肯定。其变化缘由也是政治形势的变迁,苏轼《宸奎阁碑》以帝王礼遇高僧为本事,传达出仁宗朝宽缓、安静的政治取向。高宗既以恢复“嘉祐之治”为政治口号,就必须重视仅存吉光片羽的仁宗御书,而记叙仁宗赐书事的《宸奎阁碑》亦重新获得称扬。

因高宗对阿育王寺的重视,此后南宋诸帝也多有仿效。孝宗于淳熙三年(1176)迎佛舍利宝塔至行在“焚香瞻礼,亲睹殊胜”,并手书“妙胜之殿”赐予住持从廓[19]2027。宋宁宗时期楼钥为仁宗御书作跋,跋文首先引述了高宗《明州阿育王山佛顶光明塔碑》的文辞与孝宗赐书一事,接着说明浄昙献书时,还存有摹写的复本,宁宗朝山僧宗印将其“模而刻之,以补名山之阙典”,并将此事称作“真东南禅林第一盛事也”[19]1184-1185。南宋一朝对存有仁宗御书的阿育王寺始终较为尊崇,不仅皇帝屡屡题词,住持也多获封赠与赏赐。该寺地位的提升使苏轼《奎宸阁碑》得到了更多的关注,而碑文成为阿育王寺的重要标志,并留下永恒的文化印记。

四、文章回望与重勒金石:《宸奎阁碑》的文化效力

《宸奎阁碑》在政治语境内的命运几经沉浮,显示出词臣之作更易性的一面。而文化语境中的《宸奎阁碑》普遍受到后世的关注与称赏,例如历代各类文章选本对此文颇为青睐,南宋理学家真德秀编选的《续文章正宗》、明代茅坤编录的《唐宋八大家文钞》、清乾隆御选的《唐宋文醇》皆将其收录在内。更为重要的是后人在撰作文章时有意回望《宸奎阁碑》,碑文逐渐脱离了工具属性而获得超越时局变迁与朝代更替的持久影响力。苏轼的文宗位望也在后人一次次的文字追忆中获得超然于政治的永恒魅力。下面以周必大、陆游、释道璨三人的文事活动为例,具体讨论作为文化文本的《宸奎阁碑》如何在不同的语境中延续着自身的生命史。

其一,周必大的一封书信有意将史浩与苏轼相提并论,彰显出苏轼词臣和文宗的地位在南宋的延续。淳熙十年(1183)史浩以太保之位致仕①《史浩传》载:“十年,请老,除太保致仕,封魏国公。”参见《宋史》卷三百九十六,中华书局,1977 年,第12069 页。,晚居鄞之西湖,并“建阁于私第之东北阡”以收藏高、孝两朝所赐的手诏圣制,淳熙十一年(1184)孝宗亲赐御书“明良庆会之阁”以为阁之扁榜,史浩为其题词作跋以表达“假宠臣者至深至厚”的感激之情[20]。淳熙十三年(1186)周必大致信史浩,祝贺其得孝宗的赐字,其文云:

某伏枉诲函,仰佩谦施。明良庆会,榜题灿然,再拜敬观,凡目眩骇。向者四明惟有宸奎阁焜耀精庐,东坡实为之记。今圣主翰墨同符仁宗,以宠元臣,足光儒术,而太傅跋语典雅,无愧前哲。二者皆仙里荣遇,书之简策,垂劝千古。《六老图》尤为衣冠盛事②“浩淳熙乙巳挂冠,年登八十。女兄年八十二,四弟又皆高年,同气至亲,举觞相属,朱颜华发,咸寿而康。绘为《六老图》,楼参政为之序”。参见厉鹗《南宋杂事诗》,曹明升点校,浙江古籍出版社,2019 年,第134 页。,非但壮观野史而已。拜嘉以还,欣荷无斁,并迟面谢,伏乞钧照。[21]

周必大以恭维孝宗题词“榜题灿然”,而自己“再拜敬观,凡目眩骇”开篇,接着将此事与苏轼《宸奎阁碑》的本事两相对比,孝宗的赐字足以比拟仁宗赐予怀琏的御书,而史浩为孝宗赐字所作的题跋也足以比肩苏轼《宸奎阁碑》,认为史浩与苏轼“皆仙里荣遇,书之简策,垂劝千古”。在周必大劄子的具体语境中,明确将苏轼撰著此碑视作对仁宗的赞颂,表达的是君臣翰墨往来的乐事。而孝宗、史浩之间也有赐字与题跋的互动,故可以构成互文关系。更进一步,阿育王寺宸奎阁与明良庆会之阁皆在明州鄞县,则史浩与苏轼不仅在文事上互动,而且在地理空间上相呼应。

史浩历仕高、孝两朝,绍兴三十年(1160)任建王赵昚的教授,并充直讲,孝宗即位后官迁翰林学士、知制诰,后官至太保,封魏国公。据赵翼《陔余丛考》载,两宋时期获得金莲烛送归院殊荣的朝臣仅有王钦若、王禹玉、晁逈、郑獬、苏轼、史浩六人[22],元祐二年(1087)高太后诏见苏轼,以为何由汝州团练升任翰林学士相问对,苏轼两答不得其旨,高太后申明是神宗之意,结果“轼不觉哭失声,宣仁后与哲宗亦泣,左右皆感涕。已而命坐赐茶,彻御前金莲烛送归院”[23]。此事后传为士林美谈。实际上,史浩也曾受此待遇,周必大《玉堂杂记》云:“丁酉九月丙辰,宣召侍读史少保浩锡宴澄碧殿,抵莫,送以金莲烛,宿玉堂直庐。”[24]史浩与苏轼既共同受到金莲烛送归院的恩宠,则二人的词臣位望是可以相提并论的(史浩的仕途远比苏轼顺畅,词臣之位甚至远超苏轼)。周必大的劄子又指出史浩的跋语典雅,足以垂范千古,力图将史浩也纳入文宗序统,并与苏轼相埒。

其二,陆游在撰碑时有意仿照《宸奎阁碑》的形制。陆游于绍熙四年(1193)二月作《严州重修南山报恩光孝寺记》,碑文由指认严州的地理位置起笔,接着交代报恩光孝寺的历史沿革和仲玘禅师重修该寺的经过,最后抒发自己的崇敬之情。本年正月陆游致仲玘书信,交代了对碑文形制的建议,希望“碑颜不欲更托人”“碑上切不须添一字”,同时“碑样只依明州宸奎阁碑最妙”[25]。苏轼撰作《宸奎阁碑》时确立的碑刻形制,在陆游眼里俨然成为理想的模仿对象。

其三,笑翁妙堪禅师主持阿育王寺时,曾据居士所献墨本,重刻了吕惠卿《大觉塔铭》。释道璨致信笑翁和尚,对此事略有微辞。其文云:

近闻新刻吕惠卿丞相所作《大觉塔铭》,重道尊师,可为后世法。第或者谓东坡有灵,未必肯之耳。盖大觉言行,《宸奎阁记》足以尽之。当熙、丰沿革之际,二公道不相侔,甚于水火,一熏一莸,万世犹有臭也。亦尝与寺丞商略之乎?石既刻矣,己无如之何,因笔姑及之耳。[26]

释道璨将《大觉塔铭》与《宸奎阁碑》相比较,认为苏轼所记已经极为妥帖地记录了怀琏禅师的生平言行,吕惠卿所撰的塔铭难以比及,更进一步地将二人置于神宗时期新旧党争的背景下,认为苏轼与吕惠卿道不同不相与谋,前者是有香味的熏草,后者是有臭气的莸草,熏莸相混,善常为恶所掩。因而对将二人的撰碑混置一寺的做法表示不满,并薄责笑翁和尚是否“尝与寺丞商略之乎”。

后世既借由文章篇什来确定苏轼《宸奎阁碑》的文化地位,同时也通过重刻宸奎阁碑的行为在物质层面赋予其“不朽”的意义。钱大昕为范氏整理天一阁所藏的碑文拓片时,发现旧藏的《宸奎阁碑》拓片,并将立碑时间定为元代元统二年(1334),这是目前所知最早的一次重刻活动[5]68-70。明万历年间宁波知府蔡贵易获知北宋原刻宸奎阁碑已毁,有意重刻此碑,当听闻该碑可能在“崇宁禁碑”时期被僧人沉入寺内的妙喜泉,于是组织打捞,偶然发现了唐代范的《常住田碑》(碑阴刻宋宗杲禅师《妙喜全铭》),但不见《宸奎阁碑》。后从天一阁借得元拓本,命工匠施以双钩重刻,并保留至今[5]48-52。据李本侹考证,清光绪年间北京湖南会馆曾将《宸奎阁碑》拓本进行重新排版和缩小,刻于长方形的帖石之上,但今已不存[5]82-90。除明代重刻的碑石外,保存至今的还有宋拓本《宸奎阁碑》。南宋端平二年(1235)日本僧人圆尔辨圆渡海访宋,回国时得到了北宋时期宸奎阁碑的拓本,保存了苏轼撰碑的原貌,可谓弥足珍贵[5]36-40。自元祐时期所立的宸奎阁碑被毁后,元、明、清三朝都相继采取重刻此碑的手段,通过实物的形式记录苏轼之文,实现了苏轼期许此碑不朽的愿望。

当后世文人行经宸奎阁碑所指认的具体地理空间时,往往会回望此碑,追忆苏轼的文名。清咸丰九年(1859),著名学者、藏书家徐时栋携好友前往阿育王寺游赏,寺院因年久失修而“堂室岂不具,景象殊荒颓”。不仅环境荒凉,而且僧侣寥落,以往的高僧大德“荃公已不再,琏杲焉能追”。所幸的是还保存有大量的古碑,徐时栋极为欣喜,在碑石前久久驻足,“不惜为遍读,久立墙之根。持扇障烈日,汗亦不暇挥”。但是众多碑石中,最能引发共鸣的却是宸奎阁碑,他感叹道:“然而堪与话,片石惟宸奎。”[27]宸奎阁碑逐渐脱离了具体的历史语境,转换为一代文宗的标记,立碑的活动与碑石前的吟咏证明了苏轼《宸奎阁碑》最终在文化语境内发挥出的深远影响力。

余论

本文以苏轼《宸奎阁碑》为考察对象,在政治与文化的语境中探赜了碑文的历史命运。此碑文以仁宗崇佛的本事宣扬了元祐时期的政治风气,因苏轼身份的变动,《宸奎阁碑》与《上清储祥宫碑》在字体上而有“颜体”与“二王”楷体之别。绍述之变碑文横遭禁毁,但高宗朝又再获认同,其政治命运沉浮不定,具有明显的工具属性。而在文化史上,不仅各类选本先后收录此文,而且后世周必大、陆游、释道璨等人也纷纷撰文回望。碑石更在元明清各代被重塑,以具体的实物指认一代文宗。

苏轼文学形象的确立离不开纯文学的文本内部细读,但尚需还原至具体的政治与文化语境中,讨论其在毁誉纠葛中逐渐经典化的过程,碑文尤其适合后一种解读方式。首先,撰碑活动包含着复杂的人事关系,涉及皇家的应制之作还反映出撰者的政治取向,不同朝局对此类碑作往往取舍各异。其次,碑文享誉后世,除自身的清词丽句外,更多是依凭后人在本事上的呼应和评论。最后,碑文不仅是纸面的文辞,更是拥有具体形制和空间的实物,其书法风格、碑额纹样、立碑位置皆可以寻绎背后的历史语境。从具体碑文出发,在政治与文化的交错语境中,构建苏轼更为复杂的文学形象,是值得注意的可行之径。