嘉陵江四川段平水期CH4、CO2排放通量空间分布特征及影响因素

2024-01-30伍析桥刘朝荣权秋梅西华师范大学环境科学与工程学院四川南充637009西华师范大学环境科学研究所四川南充637009

伍析桥,刘朝荣,黄 兴,罗 丹,权秋梅,杨 艳,2① (.西华师范大学环境科学与工程学院,四川 南充 637009;2.西华师范大学环境科学研究所,四川 南充 637009)

近年来,大气中温室气体含量不断增加,导致全球气候变暖、冰川融化、高温热浪和极端降水等环境问题频发,联合国政府间气候变化专门委员会第一工作组第六次评估报告表明,在考虑所有排放情况下,到21世纪中叶地表温度将持续升高超过1.5~2.0 ℃[1],全球气候变暖问题已经成为各国普遍关注的重要环境问题之一[2-3]。

河流是淡水生态系统的重要组成部分,也是连接陆地与海洋的重要纽带,在物质运输和能量传递过程中发挥着重要作用[4-5]。河流流经区域广阔,河道通常地势低洼,给陆地上的有机和无机污染物流入河流创造了有利条件[6]。外源有机物的输入增加了河流中碳含量,一部分碳会通过河流流向海洋,另一部分会在微生物作用下将有机质、溶解性有机质和颗粒性有机碳转化成CH4、CO2等温室气体[7-9]。因此,河流中CH4、CO2常处于过饱和状态,是温室气体源[10]。据估算,河流每年向空气中排放的CO2(以C计,1.8 Pg)是河流流向海洋的碳(0.9 Pg)的2倍,抵消了全球陆地生态系统80%的年净吸收量(以C计,2.6 Pg·a-1)[11]。尽管河流每年向大气中排放的CH4远低于CO2,但是CH4的温室效应作用是CO2的25倍[12]。因此,河流排放温室气体对全球温室效应的贡献不容小觑。嘉陵江作为长江上游流域面积最大的支流[13],是重要的水源涵养地,也是长江上游重要的生态保护屏障,具有十分重要的生态服务功能[14]。挖沙、垦殖、违规占用滩涂和废水乱排等[15]人为活动的增加,加剧了嘉陵江外源碳的输入,改变了嘉陵江水体营养组成状况。这都将改变嘉陵江温室气体排放空间分布格局和排放特征[16]。

目前,学术界对于内陆水体温室气体效应的研究主要集中在对污染物滞留性更强的湖泊水体温室气体排放特征和影响因素,或在具有特殊水文条件的河流区域碳排放[17-18]。近年来,国内对长江流域大型淡水湖泊和三峡库区温室气体排放的影响因素开展了大量研究[19-21],但关于河流温室气体及其影响因素的研究主要集中在温室气体通量与水体理化因子的关系方面,对于土地利用类型对温室气体排放的影响研究却鲜有报道[22]。嘉陵江沿岸人口众多,城市化进程发展迅速[23],城乡分布不均衡,土地利用类型多样,多种土地利用类型相互交错。河流沿岸不同土地利用类型影响河流微生物组成和外源物质输入,进而影响河流温室气体的释放[24]。因此,结合水体理化性质和土地利用类型探究嘉陵江四川段平水期温室气体排放空间分布特征,并明确几者之间的影响关系,这能够为今后深入研究嘉陵江温室气体排放的内在机制提供理论参考,并对构建长江上游生态保护屏障、控制温室气体排放和减少区域碳排放总量具有一定意义。

1 材料与方法

1.1 样品采集

嘉陵江在四川省境内流经广元、南充和广安3个城市,境内全长为796 km。流域内地形复杂,土地类型多样,河道蜿蜒曲折,工农业纵横交错,在流域水资源调蓄和局部气候调节方面发挥着重要作用[25]。嘉陵江四川段属于亚热带季风湿润气候区,50%的降水发生在7—9月,全年平均降水量为1 000 mm[23]。根据上游来水对下游水质的影响、土地利用情况和空间均匀性,沿嘉陵江水流方向布设22个采样点(图1),其中,6个采样点布设在嘉陵江主要支流上(南河S3、白龙江S6、东河S10、西河S14、螺溪河S17和西充河S19)。于2021年10月采集嘉陵江表层(0~0.5 m)水样和水体溶存温室气体样品。同时抽取水面上方2 m处大气样品150 mL置于提前抽真空的铝箔气袋中储存,作为背景值用以计算温室气体排放通量。水样按照《水和废水监测分析方法》(第4版)[26]采集,置于经酸洗的聚乙烯瓶中运输至实验室,保存在4 ℃培养箱中,并于3 d内完成水体理化指标测定。温室气体采用改进的顶空法[27]进行采集,采样时采用60 mL带三通阀的医用塑料注射器吸取表层水样30 mL,吸取水面空气30 mL,随后关闭三通阀,现场振荡5 min,使水体中溶存温室气体达到平衡后转移到抽真空的100 mL铝箔气袋中储存。

图1 嘉陵江(四川段)土地利用及采样点分布Fig.1 Land use and distribution of sampling points in Sichuan section of Jialing River

1.2 水质参数的测定

水样总氮(TN)浓度采用HJ 636—2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》测定;总磷(TP)浓度采用GB 11893—1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》测定;溶解性氮(DTN)和溶解性磷(DTP)浓度测定是将水样经0.45 μm孔径Whatman GF/G玻璃纤维滤膜过滤后,分别采用TN和TP浓度测定方法得到;氨氮(NH4+-N)浓度采用HJ 535—2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》测定;磷酸盐(PO43--P)浓度采用GB/T 6913—2008《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》中钼酸铵分光光度法测定;叶绿素a(Chl-a)浓度采用HJ 897—2017《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》中丙酮-分光光度法[28]测定。水体pH、水温(WT)和溶解氧(DO)浓度均采用美国哈希多参数水质测定仪现场测定,风速采用便携式风速仪(希玛AS816,中国香港)测定。

1.3 CH4和CO2浓度及排放通量的测定

CH4和CO2浓度采用Agilent 7890B气相色谱仪测定,每次进样5 mL。计算公式[29]为

(1)

式(1)中,cGHG为温室气体浓度,nmol·L-1(CH4)或μmol·L-1(CO2);K0为平衡时温室气体溶解量,mol·L-1·atm-1;pinitial和pfinal分别为平衡前、后采样点待测气体分压;HS/S为采样时V(气)∶V(水)值;Vm为温室气体摩尔体积,L·mol-1。

K0计算公式[30-31]为

(2)

(3)

式(2)~(3)中,Tk为水温度,K;s为盐度,ng·L-1,淡水时为0。

根据Fick定律,对于淡水水-气面气体交换通量〔FGHG,nmol·m-2·d-1(CH4)或μmol·m-2·d-1(CO2)〕计算公式[32]为

FGHG=K(Cwater-Cair),

(4)

(5)

式(4)~(5)中,Cwater和Cair分别为水中温室气体浓度和现场温度及气压条件下和空气中温室气体饱和浓度,nmol·L-1(CH4)或μmol·L-1(CO2);K为气体交换系数[33],m·d-1;K600为六氟化硫(SF6)的气体交换系数,m·d-1;x为常数,其值由风速决定,当风速>3 m·s-1时取值为0.5,当风速≤3 m·s-1时取值为0.66;Sc为t℃条件下CH4或CO2的Schmidt常数。Sc计算公式[34-35]为

Sc(CO2)=1 911.1-118.11t+3.452 7t2-0.041 32t3,

(6)

Sc(CH4)=1 897.8-114.28t+3.290 2t2-0.039 06t3。

(7)

气体交换系数K600可由以下数学经验公式换算得到,

K600=2.07+0.215U101.7(U10≤3 m-1),

(8)

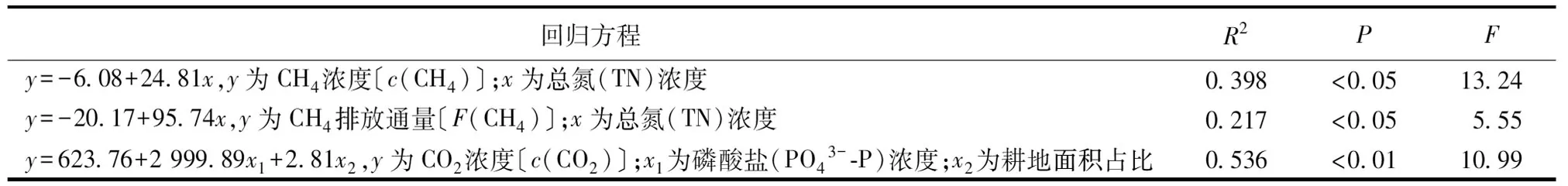

K600=0.45U101.64(3 m-1 (9) K600=1.68+0.228U102.2(U10>5 m-1), (10) U10=1.22U1。 (11) 式(8)~(11)中,U10和U1分别为水面上方10和1 m处风速,m·s-1。 采用SPSS 26.0进行统计分析、相关性分析和主成分分析,分别以CH4和CO2浓度和排放通量为因变量,以环境因子和土地利用类型占比为自变量进行逐步回归分析,以探究CH4和CO2产生与排放的主要影响因子;采用Origin 2018制图;采用ArcGIS 10.3绘制采样点和土地利用类型图,并分别生成CH4和CO2浓度和排放通量空间分布图,以表征其空间分布特征。 图2为各采样点水体理化性质。 DO为溶解氧,TN、TDN和NH4+-N分别为总氮、总溶解性氮和氨氮,TP、TDP和PO43--P分别为总磷、总溶解性磷和磷酸盐。图2 各采样点水体理化性质Fig.2 Physical and chemical properties of water bodies of sampling points 如图2(a)所示,研究区水体WT、pH和ρ(DO)范围分别为14.67~19.37 ℃、8.37~9.12和7.32~11.38 mg·L-1,平均值分别为(16.30±1.41) ℃、(8.77±0.44)和(9.69±0.84) mg·L-1。水温和溶解氧浓度最大值出现点位分别为S14和S10。嘉陵江四川段各采样点水体pH都大于7,呈现弱碱性,pH最大值(pH=9.12)出现在S10采样点。研究区域TN、TDN和NH4+-N浓度变化范围分别为0.59~2.56、0.45~2.15和0.09~0.73 mg·L-1,平均浓度分别为(0.93±0.40)、(0.86±0.33)和(0.20±0.15) mg·L-1,最大值均出现在S9采样点〔图2(b)〕。TP、TDP和PO43--P浓度变化范围为0.02~0.24、0.02~0.12和0.02~0.11 mg·L-1,平均浓度分别为(0.07±0.05)、(0.05±0.02)和(0.04±0.03) mg·L-1,最大值也出现在S9采样点〔图2(c)〕。研究区域Chl-a浓度在S10处最大,变化范围为0.26~40.67 μg·L-1,平均值为(4.44±8.42) μg·L-1〔图2(d)〕。NH4+-N浓度在S1~S9采样点呈现平缓上升趋势,TN和TDN浓度在S1~S22采样段整体呈现上升趋势。除S10采样点外,P浓度整体也呈现上升趋势。 嘉陵江四川段CH4浓度〔c(CH4)〕变化范围为4.26~56.81 nmol·L-1,平均值为(16.87±15.55) nmol·L-1,最大浓度(56.81 nmol·L-1)出现在S9采样点,其后依次为S5采样点(48.86 nmol·L-1)和S14采样点(47.59 nmol·L-1),最小浓度出现在S8采样点〔图3(a)〕。CH4排放通量〔F(CH4)〕变化范围为3.73~261.40 nmol·m-2·d-1,平均值为(68.39±81.26) nmol·m-2·d-1,最大值出现在S7采样点,最小值出现在S2采样点〔图3(b)〕。c(CH4)和F(CH4)空间变化趋势相同,在嘉陵江四川段入境段和出境段相对较小。CO2浓度〔c(CO2)〕变化范围为590.77~1 142.89 μmol·L-1,平均浓度为(836.11±132.68) μmol·L-1,最大值出现在S17采样点,最小值出现在S2采样点〔图3(c)〕。CO2排放通量〔F(CO2)〕变化范围为-281.45~4 362.40 μmol·m-2·d-1,平均排放通量为(1 596.08±1 291.61) μmol·m-2·d-1,最大值出现在S7采样点,最小值为S4采样点,此外在S2和S4采样点,排放通量为负值,这2点为CO2的汇〔图3(d)〕。c(CO2)和F(CO2)空间变化趋势也相同,在嘉陵江四川段入境段相对较小,在其他河段CO2浓度相对较高。 c(CH4)和F(CH4)分别为CH4浓度和排放通量,c(CO2)和F(CO2)分别为CO2浓度和排放通量。图3 CH4和CO2浓度及排放通量空间分布特征Fig.3 Characteristics of the spatial distribution of concentration and emission fluxes for CH4 and CO2 2.3.1CH4与环境因子的相关性分析 CH4与水质理化参数和土地利用类型的相关性分析结果表明,c(CH4)与TN、TDN、TP和TDP之间都呈显著正相关〔图4(a)~(d)〕,c(CH4)与耕地面积占比也呈显著正相关〔P<0.05,图4(e)〕。F(CH4)随CH4浓度升高而增加,两者之间呈极显著相关〔P<0.01,图4(f)〕。F(CH4)与TN和TDN之间均呈显著正相关〔P<0.05,图4(g)和(h)〕。 %耕地为耕地面积占比,c(CH4)和F(CH4)分别为CH4浓度和排放通量,F(CO2)为CO2排放通量,TN和TDN分别为总氮和总溶解性氮,TP和TDP分别为总磷和总溶解性磷。图4 c(CH4)和F(CH4)与环境因子之间的相关性Fig.4 The correlation between c(CH4), F(CH4) with environmental factors 2.3.2CO2与环境因子的相关性分析 CO2与水体理化性质和土地利用类型的相关性分析结果表明,c(CO2)与DO之间呈显著负相关〔P<0.05,图5(a)〕,c(CO2)随着DO浓度增加而降低,表明植物光合作用可以有效减少CO2浓度。同时,c(CO2)与TP和PO43--P之间均呈显著正相关(P<0.05)。c(CO2)与耕地面积占比也呈显著正相关〔(P<0.05,图5(d)〕。 %耕地为耕地面积占比,c(CO2)和F(CO2)分别为CO2浓度和排放通量,DO为溶解氧,TDP和PO43--P分别为总溶解性磷和磷酸盐。图5 c(CO2)与环境因子之间的相关性Fig.5 The correlation between c(CO2) with environment factors 对嘉陵江四川段所有样本进行主成分分析,主成分PC1和PC2分别解释了数据集整体方差的31.4%和16.0%(图6)。分析结果表明,c(CH4)、F(CH4)、c(CO2)、F(CO2)、水体理化指标(WT、TN、TDN、NH4+-N、TP、TDP和PO43--P)和耕地面积占比均与PC1呈正相关,而森林面积占比和草地面积占比均与PC1呈负相关,Chl-a与PC1呈较小程度负相关。这表明环境因子和耕地面积占比与CH4和CO2溶存浓度及排放通量存在显著相关性。pH、DO、湿地面积占比和建筑用地面积占比与PC2呈正相关,这表明水体pH和DO与建筑用地面积占比有关。 %建设用地、%湿地、%裸地、%森林、%草地和%耕地分别为建设用地、湿地、裸地、森林、草地和耕地面积占比,c(CO2)和F(CO2)分别为CO2浓度和排放通量,c(CH4)和F(CH4)分别为CH4浓度和排放通量,DO为溶解氧,TN、TDN和NH4+-N分别为总氮、总溶解性氮和氨氮,TP、TDP和PO43--P分别为总磷、总溶解性磷和磷酸盐,Chl-a为叶绿素a。图6 CH4和CO2溶存浓度及排放通量与环境因子主成分分析Fig.6 Principal component analysis of concentration and emission flux of dissolved CH4, CO2, and environment factors 逐步回归分析方程(表1)表明,TN是影响嘉陵江四川段c(CH4)和F(CH4)的显著影响因素(P<0.05),且TN对CH4浓度和排放通量都为正向影响;PO43--P和耕地面积占比是影响CO2浓度的关键影响因子(P<0.01),都促进CO2在水体中的产生。F(CO2)与环境因子之间均不存在直接关系。 表1 嘉陵江四川段CH4和CO2浓度及排放通量与环境因子之间的逐步回归方程Table 1 Stepwise regression equation between CH4, CO2 concentration and emission flux and environmental factors in Sichuan section of Jialing River 嘉陵江四川段平水期氮素(TN、TDN和NH4+-N)和磷素(TP、TDP和PO43--P)浓度具有相同变化趋势,四川段嘉陵江从入境到出境,水体氮素和磷素浓度在整体上呈上升趋势。造成这种现象的原因可能是嘉陵江沿岸人口众多,人类活动强度大,工农业生产造成大量含有氮素和磷素的生活污水和工业废水向嘉陵江中汇集[36]。此外,嘉陵江四川段城镇化率高,不透水层面积大,城市污水处理系统不完善等原因,致使污染物未经净化处理或未经土壤和植物吸收、转化而直接进入嘉陵江,也导致嘉陵江四川段水体氮素和磷素浓度不断积累[37]。嘉陵江重要支流——东河S10采样点pH以及DO和Chl-a浓度在整个观测段最大,这主要是由于该采样点沿岸耕地面积占比(33.18%)较大,导致外源氮、磷和有机物输入量较大,水体营养物质浓度升高进而促使浮游植物大量繁殖[38-39],这与梁佳辉等[40]研究结果相似。同时,研究[41]表明浮游植物生长最适宜pH为6~9,最适宜温度为10~30 ℃,研究区环境条件为浮游植物生长提供了保障,随着浮游植物大量繁殖,其光合作用会吸收大量CO2,改变水-气面CO2交换速率,使得表层水体溶解氧浓度增加和pH升高[42]。干流S9采样点(阆中段)氮素和磷素浓度在整个观测段最大,该区域城镇化程度高〔图1(b)〕,旅游业发达,因而生活污水排放较多,造成水体氮、磷浓度较高。整体而言,嘉陵江水质分布状况分布不均匀,支流对嘉陵江水质的影响不明显,这是由于嘉陵江流域面积广,干流流量大,对支流汇入污染物质具有一定缓冲和自净能力。 3.2.1CH4浓度及排放通量空间分布特征及影响因素 河流水体中CH4主要来源于沉积物中厌氧产甲烷古菌的生物化学过程和外源输入[43]。研究区域CH4浓度和排放通量具有相同变化趋势〔图4(f),P<0.01〕和空间分布格局〔图3(a)和(b)〕。CH4浓度和排放通量在S5和S14采样点较高,这两处位于嘉陵江流经城市后的农村区域。嘉陵江平水期水流速度相对缓慢,加之河道曲折蜿蜒,致使营养物质滞留时间更长,给氮素和磷素沿河流方向累积〔图2(b)和(c)〕提供了有利条件,高浓度氮、磷物质会促进CH4的产生和排放[44]。同时,c(CH4)与耕地面积占比呈显著正相关〔图4(e),P<0.05〕,表明农业生产过程中施用的有机肥料和无机肥料会随地表径流或雨水迁移至河流水体中,增加水体中营养物质,进而为水体中产甲烷古菌提供充足营养,促进CH4的产生和排放,这与BORGES等[16]的研究结果相似。HUTTUNEN等[45]对波兰湖泊和水库的研究指出水体营养程度越高,整体上释放CH4的潜力就越大,这是由于营养程度高促进水生植物呼吸作用,从而消耗DO,为产甲烷菌创造了厌氧环境。S9和S17采样点位于耕地面积较大的河段,氮、磷输入量大,因此CH4产生量和排放量也较大。在部分支流汇入的河段(S7和S18采样点),CH4浓度和排放通量都出现不同程度下降,这是由于支流的汇入破坏了原有的水气平衡,增加了水体曝气,致使DO浓度升高〔S7采样点(9.84 mg·L-1)高于S6采样点(9.73 mg·L-1),S18采样点(9.91 mg·L-1)高于S17采样点(8.40 mg·L-1)〕,破坏了产甲烷古菌所需要的厌氧环境,为甲烷氧化菌提供了氧气,促使CH4向CO2转化[46-48],在产生和传输两个过程共同抑制CH4排放潜势。F(CH4)与TN和TDN也呈显著正相关〔图4(g)和(h)〕,主成分分析结果和逐步回归分析结果均表明氮浓度增加会影响CH4产生和排放,这可能是由于水体中NH4+-N会与CH4争夺甲烷单加氧酶,在一定程度上缓解了CH4的氧化[49],增加底部CH4向水体表层的扩散和向大气的释放。从研究时间上看,嘉陵江四川段平水期处于秋收后,田间农作物秸秆在经过长时间堆积和水淹后,植物秸秆在微生物作用下发生腐败和发酵,进而产生大量CH4和溶解性有机物并随地表径流流入河流,这一方面增加了水体CH4饱和度,另一方面给产甲烷古菌提供了碳源物质[50-51],进而影响CH4产生和排放空间格局[52]。 3.2.2CO2浓度及排放通量空间分布特征及影响因素 研究[53]表明,河流表层水体中溶存CO2主要来源于内源产生和外源输入两个方面,内源CO2主要来源于河流水体中微生物对有机碳的转化和水体生物的呼吸作用。嘉陵江四川段入境段CO2浓度和排放通量均相对较低,S2和S4采样点CO2排放通量为负值,是CO2的汇,表明该地区水体初级生产力强,水生植物对CO2的固定作用较强[54],同时水生植物在吸收氮磷营养物质后,会导致水体pH降低,则CO2-HCO3--H2CO3平衡向右移动,水体中溶存CO2分压降低,空气中CO2进入水体[46]。CO2排放通量在S7采样点最大,该采样点土地类型以耕地(面积占比为25.55%)和森林(36.78%)为主,并且c(CO2)与耕地面积占比呈现显著正相关〔图5(d),P<0.05〕。S7采样点河段耕地较多,能够汇集更多非点源污染物质和陆源碳源,进而导致河流中浮游植物和其他生物生长,水生生物呼吸作用增强[55],这与梁佳辉等[40]在南苕溪发现森林区域碳氮污染程度相对较低的状况存在一定差异。这可能是由于笔者采样时间为秋季,植被进入落叶期,因此在耕地和森林2种土地利用类型共同影响下,S7采样点河段碳氮源污染物质增加,促进CO2排放。同时S7采样点位于支流汇入的下游,支流汇入后会增加嘉陵江干流水流速度,引起水体底部沉积物、碳酸盐(HCO3-)和CO2向表层水扩散,增加CO2向大气中的排放通量[47]。S17采样点的情况与S7相似。嘉陵江四川段干流c(CO2)〔(836.11±132.68) μmol·L-1〕和F(CO2)〔(1 596.08±1 291.61) μmol·m-2·d-1〕处于较高水平,一方面,河流整体表现为弱碱性〔pH为(8.77±0.44)〕,使得HCO3-增加,CO2-HCO3--H2CO3平衡向左移动,扩大河流整体释放效应[46]。另一方面,研究区域存在违规采沙、占用滩涂和污水乱排等严重破坏生态环境的人类活动[15],特别是采沙活动对水体底部沉积物的扰动,使得底部厌氧条件下产生的CO2向表层水体释放。此外,城市污水和生活污水能够作为载体将陆源CO2带入河流,增加河流负载压力[56]。笔者研究中水体溶存CO2还受到DO、TP和PO43--P浓度的影响,表明磷素会影响植物光合作用,高浓度TP和PO43--P能够缓解微生物生长限制,使得CO2浓度和释放量增加[57],影响水体对CO2的吸收和释放。 (1)嘉陵江四川段土地利用类型多样,人类活动主导水质变化特征,城市和农业发展是水体氮素和磷素累积的重要原因。 (2)嘉陵江四川段平水期CH4与CO2浓度和排放通量空间异质性强,表层水体c(CH4)和F(CH4)平均值分别为(16.87±15.55) nmol·L-1和(68.39±81.26) nmol·m-2·d-1,c(CO2)和F(CO2)平均值分别为(836.11±132.68) μmol·L-1和(1 596.08±1 291.61) μmol·m-2·d-1。不同土地利用类型下,耕地主导河段接收了较多非点源污染和陆源碳,这些污染物的输入导致水体理化性质发生改变,进而影响水生植物和浮游植物生长以及微生物活动。这两种影响途径的共同作用对CH4和CO2的产生和释放造成影响。 (3)TN、PO43--P和耕地面积占比是引起嘉陵江四川段CH4和CO2排放的关键因子,温室气体排放不仅受河流生态环境的影响,还受不同土地利用类型下人类活动的影响。1.4 数据分析

2 结果与分析

2.1 水体理化性质

2.2 CH4和CO2浓度和排放通量空间分布特征

2.3 CH4和CO2与环境因子的相关性分析

2.4 主成分分析

2.5 逐步回归分析

3 讨论

3.1 嘉陵江四川段平水期水质特征及其对土地利用类型的响应

3.2 CH4和CO2浓度及排放通量空间分布特征及影响因素

4 结论