英美土壤污染生态风险评估技术体系研究及启示

2024-01-30李奕杰许秋云柯玲杰史雅娟邵秀清生态环境部对外合作与交流中心北京100035中国科学院生态环境研究中心北京100089中国科学院大学北京100049

李奕杰,许秋云,柯玲杰,史雅娟②,邵秀清 (1.生态环境部对外合作与交流中心,北京 100035;.中国科学院生态环境研究中心,北京 100089;3.中国科学院大学,北京 100049)

随着我国经济的快速发展,工农业生产以及日常生活中产生的各种污染物通过不同途径进入环境介质,进一步通过大气沉降、废水渗滤和固废填埋等方式汇集到土壤,造成了严重的土壤污染问题[1]。相比于水体污染和大气污染治理工作,土壤污染由于其具有潜伏性、复杂性、滞后性、累积性及不可逆性等特点,治理工作起步相对较晚[2]。2016年国务院印发《土壤污染防治行动计划》,首次系统部署了我国土壤污染防治工作,其中,明确要求管控土壤环境风险,全面改善土壤环境质量,实现生态系统良性循环[3]。2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过《中华人民共和国土壤污染防治法》,提出开展污染生态效应等方面的基础研究以及土壤污染风险评估报告中应包括生态风险的内容。上述文件仅原则性提出土壤污染风险要兼顾生态系统影响,但对相关技术体系和管控措施等没有明确要求。土壤污染风险评估作为开展相关治理工作的依据,其技术体系的研究在我国起步较晚,近年来才将土壤污染风险评估作为土地安全利用管理决策的重要参考依据[4]。总体而言,我国在土壤污染生态风险方面的研究还很缺乏。

生态风险是指由环境的自然变化或人类活动引起生态系统组成、结构改变而造成不良影响的可能性[5]。生态风险评估也称生态风险评价,是预测风险源对生态系统产生风险的方法体系,是对生态系统进行风险管控和修复治理的重要依据[6]。由于分析生态风险所侧重角度的差异,出现了诸多分析污染物生态效应的技术体系[7],如US EPA技术体系、基于环境DNA技术的野外群落调查[8]、注重迭代动态分析的欧洲体系以及兼顾不同尺度空间单元的澳大利亚体系等[9]。凭借在复杂生态环境中良好的适用性,US EPA技术体系逐渐成为主流。然而风险评估过程中采取不同评估参数往往会导致评估结果具有主观性强和可比性差的缺点[10]。因此, US EPA于1992 年率先颁布规范化的生态风险评估指导文件《生态风险评估框架》,并在此基础上于1998年正式颁布《生态风险评估指南》[11]。美国的生态风险评估技术体系将受体扩展到种群、群落或生态系统,保护对象的确立需综合考虑科学和管理的实际,同时将非化学和化学危害源都纳入评估范围(US EPA,1998)。其中,超级基金生态风险评估技术体系具有更强的可操作性和规范性,整个评估工作通过层次化的程序,有效聚焦在暴露途径及终点等要素上,帮助风险管理者做出更有针对性的决策。英国于2008年制定了污染土壤生态风险评估方法,在总结美国、加拿大、欧盟和澳大利亚等的方法体系后,结合自身需求及生态风险评估理论方法的创新成果,构建了更为经济、合理的层次性生态风险评估框架[12]。英国土壤污染生态风险评估技术体系中,每个层次都有技术导则或标准程序作为支撑,并以污染物、途径和受体之间的因果关系为基础,推动评估工作层层递进,并逐渐加强对因果验证性的要求,进而分析出土壤中化学污染物对生态系统的影响。英美两国拥有30多年的污染场地管理经验,生态风险评估相关框架和技术导则完善,模型与法规健全,技术配套成熟,借鉴其经验有助于管理者从生态系统的角度更加科学地分析土壤污染对环境的影响。

该研究以土壤生态系统为对象,分析美国和英国的土壤污染生态风险评估技术体系,明确了目前国际上土壤污染生态风险评估的前沿动态,总结国外在土壤污染生态风险评估中的先进经验,以期从保护生态环境的角度出发,为我国本土污染土壤生态风险评估技术体系的建立提供参考借鉴。

1 我国的土壤污染生态风险评估现状

生态风险评估技术体系包括整体工作安排、技术路线、关键环节和阶段性产出等,是一套成熟的、规范化的方法体系[12]。相较于健康风险评估[13],我国土壤污染生态风险评估技术体系仍处于起步阶段,目前依然缺乏从生态风险的角度对土壤污染进行系统性评估的指导性文件。早在2014年,原生态环境部沿用欧美的技术体系,发布了HJ 25.3—2014《污染场地风险评估技术导则》,用以评估污染场地健康风险[14]。2019年对《污染场地风险评估技术导则》进行修订,更名为《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3—2019),增补规范性引用文件GB 36600—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(2018年发布,规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值,以及检测、实施与监督要求)。新颁布的文件修改了原文件的适用范围、部分术语、污染物毒性数据、理化参数以及计算公式,但本质上仍然是对建设用地健康风险的评估,未涉及生态风险评估。2018年生态环境部颁布的GB 15618—2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》规定了农用地土壤污染风险筛选值和管制值,以及检测、实施与监督要求。该标准继承了GB 15618—1995《土壤环境质量标准》的研究成果和方法体系,主要关注粮食安全,明确土壤污染风险筛选值反映了污染物对农产品质量安全、农作物生长或生态环境的风险程度,并且给出7种重金属(镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌)、1种类金属(砷)以及3种化合物(六六六、滴滴涕和苯并[a]芘)的风险筛选值和分析方法。此外,明确给出镉、汞、砷、铅、铬的风险管制值。尽管部分涉及生态风险,但该文件仅适用于农用地且仅考虑了一些农业种植相关的微生物。因此,在2018年科技部发布国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”中,明确要求建立保护生态环境的场地土壤风险评估技术体系及基准。此外,生态环境部于2020年发布了HJ 1111—2020《生态环境健康风险评估技术指南 总纲》,用以规范生态环境健康风险评估工作,然而作为总领性文件,总纲并未制定生态风险评估的细节步骤。

根据孙洪波等[15]的梳理,国际上生态风险评估领域的研究大致经历4个阶段,随着学科的发展进步,生态风险评估体系也在不断充实完善。目前,国内土壤污染生态风险评估研究进展缓慢,且主要集中在生态风险评估的具体细节上,缺少对整体工作技术体系的研究。例如,马生明等[16]探究了土壤中重金属Hg和Cd的有效态及生态敏感性,发现由于重金属在土壤中存在水溶态、离子交换态、有机态和铁锰氧化物态多种形态,并不是所有形态的重金属都能被生物利用,因此认为,仅考虑重金属总量的做法已经不再适用于生态风险评估。鉴于目前生态风险评估终点多局限在模式生物的生长、死亡和繁殖等指标上,缺少将生态系统作为整体的评估指标,部分研究者尝试在生态风险评估中纳入新的评估终点。例如XING等[17]尝试将生态系统服务纳入区域生态风险评估。还有学者在风险表征方面开展了系列工作。例如SHI等[18]以环渤海和黄海地区为例,在多重保护级别的基础上,采用概率风险评估的方法量化了土壤污染的生态风险;XU等[19]将不同生态情景与分级的生态风险评估相结合,得出废弃工业污染场地重新开发的监管建议;孙德尧等[20]借助单项及综合潜在生态风险指数[21],以及轻微、中等、强3级潜在生态风险等级占比等,定量地筛选出对微观耕地污染土壤潜在生态风险贡献最大的重金属。还有较多的研究工作侧重于污染土壤的生态毒理效应,包括单一污染物[22]或重金属[23]和有机污染物组成的复合污染[24]对土壤生物的影响。由此可见,近些年国内对土壤污染生态风险评估的研究主要集中在指标、方法以及生物可利用性等方面,以暴露量为依据,得出污染物的生态风险值。然而,由于涵盖的生物量有限,上述评估较难适用于大尺度及精准度要求高的生态风险评估[25]。

2 发达国家土壤污染生态风险评估技术体系

2.1 美国土壤污染生态风险评估技术体系

美国作为最早制定生态风险评估技术体系的国家,其评估流程参照人体健康风险评估过程分为问题的形成、风险分析(暴露表征和效应表征)和风险表征3个部分[11]。不同于人体健康,生态风险评估技术体系将受体从单个物种扩展到种群、群落或生态系统,保护对象的确立不再局限于单一价值而是综合考虑科学和管理的实际[26],同时将非化学和化学危害源都纳入评估范围(US EPA,1998)。生态风险评估技术体系作为一个通用的评估流程,其目的在于通过提供基本原则和概念为后续指南的构建奠定基础,因此,并未为特定的项目提供详细的评估过程。在与通用生态风险评估框架流程一致的前提下,针对众多污染地块的生态风险,US EPA制定了超级基金生态风险评估技术体系,为污染地块的生态风险评估提供了详细具体的指导步骤[27]。US EPA超级基金污染地块生态风险评估技术体系见图1。

图1 US EPA超级基金污染地块生态风险评估技术体系Fig.1 Ecological risk assessment technical system for superfund contaminated land in US EPA

如图1所示,超级基金生态风险评估技术体系分为2个层次和8个步骤。在风险筛选层次,设置了完整的生态风险评估流程,包括问题提出、效应评估、暴露评估和风险表征。

此阶段评估的原则:尽量减少得出无风险的结论,即得出最为保守的结论以避免对具有生态风险的污染物的遗漏。筛选层次中问题提出主要是构建污染地块生态风险评估概念模型[14],即污染物从源头迁移扩散到生态系统受体并造成效应的路径,具体需要明确污染物的类别、污染物的迁移路径(大气沉降/地表水径流、侵蚀等)、暴露途径(摄食/吸收/表皮吸收)、污染物相关的生态毒性机制和可能受影响的受体类别等信息,并得到较为粗略的场地概念模型(CSM)。而筛选层次中效应评估的目标为筛选生态毒性阈值,阈值的制定主要按照以下原则:选用长期(慢性)暴露于污染物的未观察到不良影响时的污染物水平(NOAEL);毒理数据生态效应的选择影响种群(或更高层次的生物组织)的生态效应,包括对发育、繁殖和存活的不利影响;暴露途径应与场地概念模型的暴露途径类似;尽量选用野外毒理实验得到的毒性阈值。暴露评估则是明确污染物的最大暴露量,即包括以下条件:污染物将全部暴露于受体;污染物的生物可利用性达到100%;最小的机体质量可以吸收最多的污染物;受体的食物全部含有污染物;受体处于最敏感的生命阶段,受体活动范围完全在受污染区域内,因而整个生命周期都受到污染物影响等。生态风险表征是在上述工作的基础上进行的,风险计算采用商值法,计算公式为

(1)

式(1)中,CEE为污染物环境暴露浓度;LNOAE为污染物无可见有害作用浓度;QH为有害商,QH大于1表示可能存在生态风险,反之则不存在。基于评估结果,风险评估者需要与风险管理者以及所有利益相关方讨论是否需要进行更详细的风险评估。

基线生态风险评估是对在筛选阶段明确存在生态风险的地块开展的进一步评估活动,是对筛选层次生态风险评估各步骤的进一步深化,据此得出更为准确而不是过于保守的结论,主要步骤包括:

(1)问题的提出。相比风险筛选阶段,此阶段的问题提出主要在以下几个方面开展了更为详细的工作。首先,进一步明确产生生态危害的主要污染物,基于筛选阶段已确认或疑似存在的场地污染物,根据场地实际情况进一步筛选出污染物。例如,在筛选阶段假设污染物的生物利用度为100%,但实际上并不是所有污染物都可以被生物摄入,因此,基线生态风险评估中对污染物生物可利用性的明确可能导致风险筛选阶段认为存在生态风险的部分污染物被证实不存在生态风险。其次,完善污染物迁移转化途径(分析污染物的释放机制和传输转化过程的影响机制等)、构建完整的暴露途径(例如考虑污染物的食物链传播)和明确潜在生态受体(将评估重点放在对污染物更敏感的生物群体上)等信息,并构建完善的场地概念模型。再次,选择评估终点,不同于筛选层次考虑最敏感受体响应的情形,基线生态风险评估中评估终点必须依据完善的污染场地概念模型,其选择取决于:a.污染物类型及浓度;b.污染物对不同受体类群的毒性机制;c.潜在敏感或高度暴露于污染物的生态相关受体群体;d.完整的暴露途径。最终,得出生态风险相关问题,即污染物是否对评估终点造成或可能造成不利影响。除此之外,需要风险评估者、管理者以及利益相关方就评估终点、暴露途径、风险问题以及由此集成的污染场地概念模型达成一致。

(2)评估方案设计与数据质量目标。此步骤主要完成工作方案(WP)和采样分析方案(SAP)的制定。工作方案主要包括:a.调查污染区域某地点的概况和背景,包括该地点的物理环境、生态环境和以前的用途。b.对以往现场调查和结论的总结和分析。c.场地概念模型,包括选择用于分析的潜在暴露途径的识别、评估终点以及测量终点。其中,测量终点的选择原则主要包括在场地概念模型中该测量终点与评估终点的关系、受体的生境、污染物与测量终点的关系、污染物的生态毒性机制。测量终点相关数据获取方式主要有分析污染物生物积累和现场组织残留、实地调查种群或群落结构(如固定生物量、物种丰富度)功能和开展室内毒性试验。d.确定进行生态风险评估所需的额外场地调查。e.描述使用的假设以及场地概念模型和现有信息中不确定性的主要来源。采样分析方案对采集样本的数量和位置、每个采样点的重复量以及确定采样位置的方法做出详细要求。对于获取的数据,技术体系还设定了数据质量目标(DQOs),规定生态调查期间收集的环境数据类型、数量和质量以支持其在生态风险评估中的应用。食物链暴露模型参数、数据解释方法和将要使用的统计分析方法等数据处理方式也需要提前制定。风险评估者和管理者需要对测量终点的选择、数据获取方法、数据处理分析方法的合理性进行决策判断。

(3)工作计划的实地抽样验证。在全面采样分析之前需要进行初步的实地测量,评估大规模采样的可行性。例如,确定目标物种是否存在、验证生物和非生物样品取样方法的可行性、判断污染物的迁移暴露途径是否存在以及是否有足够的数量或总生物量来满足数据质量目标等。评估团队和管理者需要决策是否按计划进行评估工作或者对计划进行修改。全面采样分析工作在前期的计划以及相应修改意见的指导下进行,最终获取符合数据质量控制目标的暴露和效应数据。

(4)场地调查采样和数据分析。按照经过验证的工作计划和采样分析计划,收集信息和数据进行暴露和效应评估。暴露评估即采集样品分析污染物的暴露浓度,需要明确污染物的时空分布以及其暴露于生态受体的时空特征。在进行暴露评估时需要进一步分析问题的提出步骤中建立的污染地块环境条件,以了解环境条件对污染物迁移转化的潜在影响。采用迁移转化模型与实地采样分析浓度相结合的方式明确污染物的暴露分布。效应评估则是收集与评估终点相关的毒理数据,主要方式包括文献数据库调查与现场实验(如毒性测试)。

(5)风险表征。基线生态风险评估的风险表征分为风险估算和风险描述两个方面。在风险估算中,采用商值法通过比较暴露浓度与效应阈值进行风险评估,同时尽可能根据暴露水平的分布计算超过不利影响阈值的概率,同时使用证据权重法来整合不同类型风险评估结果。风险描述主要分为以下几点:a.产生不利生态影响的阈值,阈值的下限为保守假设下的NOAEL毒性值,上限为基线生态风险评估得出的可能发生生态影响的污染物浓度值;b.污染物产生不利影响阈值的地点和区域范围;c.污染超过阈值的程度;d.预估环境中污染物消除后的自然恢复力。对于评估结果需要进行不确定性分析,包括根据采样获得的暴露数据和毒性数据的不确定性、根据实验室有限数据对该地点生态受体毒性估计的不确定性和场地概念模型的不确定性等。

依据上述步骤得出的风险评估结果、污染物背景值、可用修复治理技术、人类和生态问题之间的权衡以及补救措施自身造成的生态风险等信息,风险管理者需要就是否进行污染治理进行决策。

相比美国其他生态风险评估流程,超级基金生态风险评估技术体系具有更强的可操作性和规范性,整个评估工作通过层次化的程序,有效聚焦在暴露途径和终点等要素上,帮助风险管理者做出更有针对性的决策[12]。

2.2 英国土壤污染生态风险评估技术体系

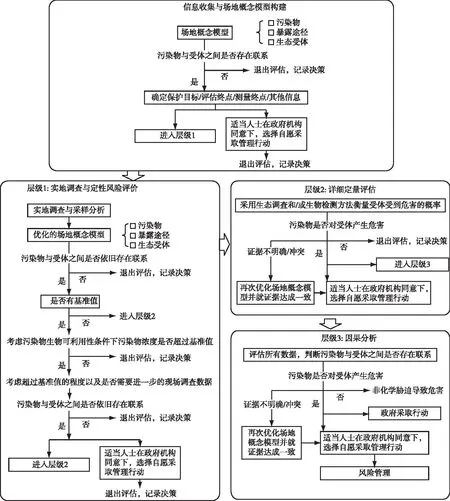

英国环境、食品和农村事务部(DEFRA),英格兰自然署,威尔士农村委员会以及地方当局和行业部门共同制定了土壤污染生态风险评估(ERA)技术体系[28]。该技术体系设定3个层级的风险评估程序,旨在通过层次化方法来评估土壤中污染物对生态环境的风险。如图2所示,评估技术体系主要由前期工作以及后续3个层级的风险评估工作组成。前期工作主要包括构建污染地块概念模型,具体包括以下步骤:明确场地环境;整理、评估和总结场地信息;确定潜在污染物;确定污染物的迁移转化;识别潜在关注的受体;确定潜在暴露途径;创建场地概念模型,建立污染物、暴露途径与受体之间的关系;确定评估和测量终点;评估不确定性。若污染物、暴露途径与受体之间不存在联系,则该地块无需进一步进行风险评估,反之则需要进行后续的层次化评估,并开展保护目标的确定、评估测量终点的选择等工作。层级1是基于污染物暴露浓度以及对应的基准值确定污染物浓度是否足以对生态受体构成威胁,如果测量的污染物暴露水平超过基准值或没有基准值,风险评估进入层级2。在选择毒理数据制定基准值时需要考虑以下要素:污染物生物累积和生物放大;二次污染;毒理数据采用土壤参数进行归一化处理等。而基准值的推导则包括两种方法:(1)依据最小10%效应浓度(EC10)或最大无影响浓度(NOEC)值与评估因子的比值计算基准值;(2)构建物种敏感度分布曲线(SSD),并选用HC5值(危害5%物种所对应的污染物浓度)推导基准值。层级2使用生态调查和生物测试(生物分析)判断生态受体是否受到损害或受到损害的可能性[29]。生态调查是对栖息地和物种的调查,是收集一个地点的空间和/或时间生态数据的一种方法,包括以下工作内容:(1)通过向保护组织、政府机构和网络数据库等收集信息确定是否有任何已知有价值的受体可能存在潜在重大损害风险或处于邻近的污染地点;(2)栖息地调查,绘制现场现有的生境和有关的周围环境以确定需要进一步详细调查的地区,在此基础上通过直接观察或评估生境适宜性以寻找受保护或其他重要物种。生物测试是通过在实验室中将污染物暴露于特定生态受体并测量相关参数(例如生存、繁殖、发育、生长)来确定污染物对潜在关注受体的影响,推荐的指标包括细菌的细胞活性、土壤生物活性、土壤氮的矿化速率、蚯蚓的繁殖、蚯蚓溶酶体细胞的完整性、跳虫繁殖以及种子萌芽和生长。

图2 英国土壤污染生态风险评估技术体系Fig.2 Ecological risk assessment technical system for contaminated land in the United Kingdom

如果认为危害正在发生或可能发生,那么有必要将观察到的影响与污染源联系起来,即进入层级3的评估阶段。层级3通过审查和重新分析数据以评估因果关系的强度,并指导后续修复措施。

因果关系的判定始终贯穿整个风险评估技术体系。例如,在前期工作和层级1、2中,工作流程均需要判断污染物、途径和受体之间的联系是否存在。层次化的评估流程都需要在联系的基础上进行,如果不存在联系则终止评估并记录决策。而在层级3中加强了对因果关系的判定,要求明确生态受体受到的影响是否由污染物造成。为指导因果关系的判定,英国环境署制定了《生态风险评估中的因果关系判定指南》,该指南提出了一种用于因果关系判定的结构化方法,即“希尔因果准则”。

在ERA技术体系中应用“希尔因果准则”时具体从以下几个方面分析污染物与受影响受体之间的因果关系。首先是关联的强度及一致性分析。对不利影响与污染物浓度之间关联强度的判断主要采用回归等技术,如果回归正相关,可证明污染物浓度与生物学影响程度(例如:敏感类群体灭绝或者发生了从敏感类群体到耐受类群体的转变)之间确实存在关联。主成分分析有助于确定与不利影响存在关联的更多因素。在主成分分析中,如果土壤中某污染物含量超标,通常说明其与生物学影响有重大关联。对于一致性分析,如果有证据表明污染物在其他地块也造成了类似影响,且不同研究者之间就因果关系已达成共识,则认为污染物与生态受体受到的损害存在因果关系。其次是特异性和暂时性分析。如果特定浓度的某种污染物总是会引发特定的生物学影响(例如,导致敏感物种灭绝),则可将此视作因果关系的有用证据。此外,如果有条件开展空间(例如上游/下游)分析,或者掌握了污染发生之前的生物状态证据,那么可以比较生物学影响随时间推移发生的变化,从而为因果关系的非暂时性提供佐证。类比性分析则认为具有相似结构和作用机制的污染物应对群落产生相同类型的影响,以此来加强对因果关系的推论。在其他场地,当生物受体接触相关污染物(化学类别相同且作用模式相似)后也发现类似影响,则认为可能存在因果关系。生态梯度分析主要通过回归分析或空间映射分析判断污染物与生态效应间的因果关系。污染物浓度越低或与污染源距离越远,生物学影响程度就会越小。这种现象能够提高因果关系推论的可靠性。实验证据也能为因果关系的判别提供依据。例如,进行剂量-效应实验或者通过毒性鉴别评估(toxicity identification evaluation,TIE)观察去除污染物后影响程度的变化。

在使用“希尔因果准则”判定土壤污染与生态效应之间因果关系时,还需进行合理性分析,即证明观察到的影响与污染物之间关系的合理性。如证实当前影响以及受影响物种的范围与污染物造成的影响范围相同(例如某些除草剂会使敏感植物物种产生特征症状,除草剂的污染范围与症状表现范围一致)。部分物种对特定污染物特别敏感,相应的生态效应应当十分明显(例如昆虫对杀虫剂特别敏感,因此在施用杀虫剂后昆虫数量会明显减少直至灭绝)。某些污染物应当能检测到特定的效应,例如金属暴露诱导金属硫蛋白的升高。去除或隔离环境样本中特定组别的污染物,应当可以消除或减少这类污染物产生的毒性效应。

英国土壤污染生态风险评估技术体系中,每个层级都有技术导则或标准程序作为支撑,并以污染物、途径和受体之间的因果关系为基础,推动评估工作层层递进,并逐渐加强对因果验证性的要求,进而分析出土壤中化学污染物对生态系统的影响。

2.3 英美土壤污染生态风险评估技术体系的异同

针对土壤污染的复杂性和异质性,英美两国均采用层次化的评估体系。该体系由依据相对较少的污染地块信息(如污染物最大暴露浓度、基准值等)判断是否存在生态风险过渡到根据复杂的信息(如污染物的生物可利用性、生态调查等)判断生态风险,整个评估流程的不确定性降低,评估成本提高,整个评估流程中均要求决策参与。同时,英美两国技术体系沿用经典的生态风险评估步骤,即包括前期工作、暴露评估和效应评估以及风险表征。在前期工作中均强调构建污染地块概念模型,将污染物、暴露途径与受体三者联系起来。两国技术体系均采用商值法作为风险表征方法,以污染物暴露浓度和基准值的比值判断污染物是否会对土壤生态系统产生危害。然而,英美两国土壤污染生态风险评估技术体系存在不同的侧重点。美国技术体系主要分为风险筛选和基线风险评估两个层次,后一层次是对前一层次在各方面的进一步深化,要求评估参数符合污染地块实际情况而不是采用保守参数得出结论。不同的是,英国土壤污染生态风险评估技术体系在完成风险筛选后并未进一步优化污染物暴露到生态受体的过程,而是在下一层级中要求判断污染物与生态响应之间是否存在因果关系,并制定了一系列因果关系判定方法和原则。对于决策参与,美国主要要求就每一步骤的细节达成一致,英国则要求判断是否继续进行生态风险评估。

3 对我国构建土壤污染生态风险评估技术体系的启示

目前我国土壤污染问题严重且复杂,生态环境保护面临的形势依然严峻,而现有风险评估技术体系主要用于保护人体健康,在此背景下,急需制定保护土壤生态环境的风险评估技术体系。针对我国现状,通过对美国、英国生态风险评估技术体系的分析比较,在本土化土壤污染生态风险评估技术体系的构建中,提出以下几个方面的建议:

(1)构建层次化的生态风险评估技术体系。我国土壤污染物种类繁多,污染程度不一,识别哪些污染物存在生态风险并将风险量化是个重要问题。层次化的生态风险评估技术体系已经在英美等国家形成指导性文件,其应用实践证明可以有效解决风险量化问题。从超级基金生态风险评估技术体系可以看出,低层次的风险筛选通常是保守的,其使用有限的信息和基本的分析工具进行风险评估。然而风险筛选也发挥着重要作用,既节约评估成本,又能得出重点关注的污染物以供进一步评估。在此阶段可以参照英国和美国选择较为保守的指标,如关键物种的无效应浓度或者物种敏感度分布曲线推导基准值,结合污染物最大暴露浓度,采用商值法判断是否存在风险。高层次的风险评估则通过获得更相关的数据或更高级的定量分析结果,使得暴露和效应评估更加符合实际,减少评估的不确定性。将污染物的生物可利用性、生态受体暴露时长、生态受体暴露的生命阶段等纳入暴露评估中,并将二次暴露下受到影响的高营养级受体纳入效应评估(即污染物食物链传播)。除确定一个或多个影响阈值外,风险评估小组还可以根据各种接触参数(例如受体活动范围大小、群落密度)可能值的分布情况,对接触水平超过生态毒性阈值的概率作出估计。根据输入变量的范围,可使用分布分析来估计与给定接触模型相关的可能接触水平的范围。

不同于美国,英国的层次化技术体系主要是为因果关系判定提供依据。英美两国层次化技术体系是一个迭代过程,在更高层次评估中,风险评估人员可能会重新优化筛选评估中使用的概念模型或假设。整体而言,层次化的土壤污染生态风险评估技术体系由于其独特的优势已成为国际主流,随着评估层次的提升,修复目标更加客观明确,成本也逐渐降低,同时结合灵活、动态优化的管理方式,保障风险管控效果。因此,在制定我国土壤污染生态风险评估技术体系时有必要选择层次化的体系。

(2)开发污染地块的生态风险评估概念模型。英美两国在开展生态风险评估前均需要构建污染地块的概念模型,即通过收集污染物类别及其迁移暴露途径以及潜在的生态受体等信息,明确污染物迁移扩散到生态受体进而对土壤生态系统造成危害的过程。概念模型的构建对于后续生态风险评估具有重要意义,包括明确了污染地块已知或怀疑存在的污染物和环境条件、阐明了污染物迁移转换机制、厘清了可能存在的完整暴露途径以及为评估终点和测量终点的选择提供指导。因此,在我国土壤污染生态风险评估技术体系构建中也应当建立毒性数据库、积累土壤环境暴露关键基础数据、开发概念模型并构建技术指南,同时建立概念模型案例库等,有效促进评估过程的顺利实施。

(3)开展因果分析。尽管生态因果关系非常复杂且难以证明,英美两国土壤污染生态风险评估技术体系都对于因果关系的判别提出了要求。超级基金技术体系指出污染和生物效应之间的暴露-响应关系是建立因果关系的关键组成部分,但这种关系的建立往往源于实验室测试。由于毒性试验通常将关注的压力源与其他重要环境变量(例如生物相互作用)隔离开来,因此依据实验室结果推断污染物对自然种群或群落的影响是有争议的。英国技术体系基于“希尔因果准则”提出更多的因果关系判别方式,为我国土壤污染生态风险评估技术体系构建中因果关系的判定及土壤生态系统服务功能的评价提供了充足的参考。

(4)加强决策参与。增加利益相关方参与度,及时决策并判断是否有必要开展进一步的风险评估。例如美国超级基金生态风险评估技术体系中,在场地概念模型构建、污染地块调查方案、风险筛选和精细化的风险结果分析、评估终点和测量终点的选择中,要求包括政府机构、公众、地块所有者以及风险评估人员的充分参与。而英国土壤污染生态风险评估技术体系中,决策主要在于判定污染物暴露途径和生态受体之间是否存在关系,风险管理者在整个风险评估中的参与度较高。我国也应当在土壤污染生态风险评估技术体系构建中尽可能引入多方参与决策机制,扩大公众范畴,出台相关鼓励措施,并为参与者提供技术支持,使评估过程能够得到各利益相关者的认可,同时更好地融入风险管控框架中,从而保障后续修复治理工作的开展。

(5)加强本土物种生态毒理基础研究和毒理数据的构建。可用的毒理数据是开展生态风险评估,包括制定基准值、判断污染物与生态受体之间关系等工作的重要前提。对于美国土壤污染生态风险评估框架,慢性毒理数据值是风险筛选阶段基准值推导的基础,而在基线风险评估阶段,数据质量目标对毒理数据量提出了更高的要求。英国土壤污染生态风险评估框架在指定基准值时同样要求众多的毒理数据,特别是在根据物种敏感度分布曲线推导基准值时。然而,我国土壤污染生态毒理研究起步较晚,针对本土物种的研究更为缺乏,急需加强针对本土物种的毒理学研究。同时现有研究仅停留在理论层面,尚未整合并建立类似美国ECOTOX的毒理数据库,极大地延缓了我国污染土壤的评估与修复治理,因此毒理数据库的建立尤为必要。