亚欧传播链上中国古代马球的器材与打法考论

2024-01-28王汝诺张因特

张 新,周 煜,王汝诺,张因特

(1. 成都体育学院 体育史研究所,四川 成都 610041;2. 北京体育大学 马克思主义学院,北京 100084;3. 成都体育学院 历史文化学院,四川 成都 610041)

自公元7 世纪,马球就在亚欧大陆的辽阔范围内开始传播,无论是中部的中亚草原,还是西部的西亚地区、拜占庭帝国,以及东部的中国、日本、朝鲜等国家和地区,都先后有马球相关文献、文物记录。对于马球这一重要历史文化现象的研究已经是国际学术界的一门“显学”,中国著名历史学家向达、罗香林、阴法鲁等均有专文涉猎,体育学领域的帅培业、郝勤、熊晓正、崔乐泉、李重申等学者也做过大量研究,迄今在中国知网可查询的相关研究论文多达1 000 余篇。2014 年美国体育史学者阿伦·古特曼发表了《从伊朗到全亚洲:马球的起源与传播》一文,认为马球可能起源于游牧民族伊朗人或突厥人粗糙的马术游戏,后来向西逐渐传播至拜占庭帝国以及中世纪的法国等欧洲国家,向东则传播至中国,再经中国传入日本、朝鲜等东亚国家[1]。阿伦·古特曼引证了大量历史资料,做了有益的学术梳理,但也许由于古代文献、文物的年代缺失,特别是古代农耕民族和草原民族的丧葬风俗不同,草原民族一般没有“厚葬”的习俗,作为古代马球开展重要地区的中亚草原,却不一定有相关出土文物流传于世,使得对古代马球起源、传播的时间断代存在认知空白区。所以,关于马球起源存在各种观点,至今没有定论。本文不探究马球在世界何地、何时出现的“源”,而是在国际传播链条中探究中国马球演变的“流”,通过对运动器材及技术打法的历史学、运动学考证分析,反证中国古代中原地区马球运动与其他国家和地区之间的相互传播与影响。

1 马球在农耕地区开展的技术条件

人、器械、场地、规则形塑了一个体育项目的运动形态,也牵引着运动技术的发展方向。日本著名体育学者岸野雄三解读“运动技术”(sportliche technik)时说:“人把运动方法和器材、装置结合在一起,形成个人能够达到的最佳姿势,以便有效、合理地发挥身体和技术的能力,进而实现竞赛优胜的目的。”[2]马球是古代器材、场地、技术组合最复杂的大型竞赛项目,不同于一些规则朴素、技术直观的个体运动游戏,是一项以技能为主导的集体对抗性球类运动,除了个人技术水平的发挥之外,还要围绕基本攻防进行战术合作,由多个具有中心任务指向的选手之间的配合构成战术整体。所以,马球这样一种复杂的运动形态得以在亚欧大陆传播流行,必然有其先决的物质器材条件和规则约定,尤其是对于中国中原这样的农耕地区而言,马匹和球杆等器材条件的成熟至为关键。

1.1 球杆:汉代出现的“毬杖”类状物

球杆在唐代又称为“毬(今作球)杆”“毬杖”“鞠杖”“月杖”“画杖”等,作为人与球之间的操控器具,就像今天羽毛球、乒乓球的球拍,是马球比赛中的核心器材。比较巧合的是“毬杆”的发音与波斯文指代马球的关键词“Chowgan”非常相近,历史学家向达和罗香林均从音韵的角度认为这是马球自波斯传入的证据之一[3]。然而,由于各民族和各地区之间语言的巨大差异,单纯的语言学追索很难确证。因此,这里重点探究的是马球杆形状的“杖”何时在中国出现,又何时用于打马球。

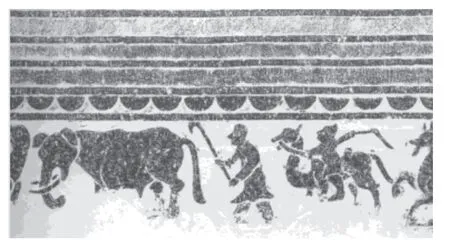

与唐代马球杆相似的曲柄手杖在世界上出现很早,今天的西亚地区发现了很多公元前的出土文物。它最初起源于牧羊人用于钩住动物腿或头的工具,后来被仪式化为象征统治者“牧羊”民众的“权杖”,今天德国和西班牙的牧羊人还使用这种杖首成“J”型的细长牧羊杖[4]。世界上的牧羊杖有多种类型,主要由杖柄和杖头组成,杖头有扁球形、椭圆梨形、棍状回旋弯曲“J”型等形状,其原初的实用功能主要是驱赶牲口,这一点在中国古代的考古发现中也得到了印证。临沂吴白庄汉墓画像石表现了胡人驯兽的场景,其中一名深目高鼻的胡人正用一根“J”型杆驱赶当时传入中原的外来物种大象[5]。同样,在河南南阳英庄汉墓出土的胡人驯象图也表现了相似的场景,画面中有一虎一象,大象背后的一个胡人拿着一根“J”型杆驯象[6](图1)。从这两件汉代文物可见,汉代时就出现了与唐代马球杆相似的曲柄“J”型杆,经由胡人从域外传到了中原。唐代的国际交往更加频繁,很多胡人赶着奇珍异兽来到中原,并就此定居生活。唐高宗与武则天的嫡孙李重润墓中有一幅“驯兽图”壁画,描绘了4 名胡人驱赶4 头豹子的场景,其中2 人拿着扁球状的杆杖,与辽、宋时期出土文物中表现的马球杆有些近似。

图1 临沂市博物馆藏胡人驯象汉画像石[7]Figure 1 Stone reliefs of Hu people training elephant from Linyi Museum

那么这些杆杖何时用来打马球?唐以前并没有用杆杖打马球的充分文物证据。在北魏时期的曹望憘(卒于公元525 年)出行图和隋初的徐敏行(卒于公元584 年)出行图中,都可看到在随从队伍中,各有一人手持类似马球杆的用具,却很难作为唐以前马球运动开展的文物证据,因为从图中可见,贵族出行有符合礼制的仪仗搭配,除车马、步辇、障扇等之外,杆杖也是仪仗用具之一,与其他用具并列,既可以增加队伍的声势威仪,又可在出行过程中驱驭马匹。由此,当疑似的“马球杆”没有和马、球、骑手连结成一个场景时,可能是驱赶牲口的牧羊杖,也可能是象征地位的“仪仗”,将其直接作为马球运动开展的物证显得不够充分。

唐以前中原究竟有没有开展马球运动呢?学术界尚存争议,究其缘由,并不是现当代学者为了标新立异而有意创立自己的观点,而是因为古代文献本身语焉不详导致了研究的歧义。马球在古代中国、日本、朝鲜被称为“击鞠”“击毬”“打毬”“拍毬”,称谓容易与另一项更古老的本土运动“蹴鞠”混淆。汉末曹植《名都赋》中有“连翩击鞠壤,巧捷惟万端”[8]29之句,出现了“击”与“鞠”二字的连用,现代体育史学者唐豪就此认为,中国在汉末三国时期已有马球运动开展[9]。但唐代知名学者李善通过征引典籍将“击鞠”注疏为“可踏戏”的蹴鞠,意即诗赋中所记洛阳少年玩的是用脚踢的蹴鞠活动[10]。在李善生活的时代,马球运动在长安方兴未艾,他的弟子李贤应该就喜欢打马球,中国最早的一幅马球壁画就出现在章怀太子李贤墓中,李善自然对“击鞠”与“蹴鞠”都较了解,他不将曹植的诗句注解为马球运动自有其道理。“击鞠”和“蹴鞠”本是相似又截然不同的两个项目,一个骑马用球杆击打,一个步行用脚踢,却因都是“毬戏”,往往被古人视为一类运动,《古今图书集成》就把马球文献也收录于“蹴鞠”条目之下。唐人也时常将二者混为一谈,例如,最早明确记载唐代马球运动的《封氏闻见记·打毬篇》开篇即解读说:“打毬,古之蹙(通蹴)鞠也。”[11]司马贞(679—732 年)在其《史记索隐》中校勘古籍时说:“《蹴鞠》书中有《域说篇》,又以杖打,亦有限域也。”[12]那么在唐以前的蹴鞠活动中,是否有司马贞所说“杖打”的运动形式存在呢?南朝宗懔《荆楚岁时记》记载寒食节荆楚一带要进行“打毬、秋千、藏钩之戏”,文中明确出现了“打毬”一词,似乎是以杖击球的直接文献证据。历史研究讲求孤证不立,单纯一个名词的出现不能作为唐以前马球存在的证据。日本平安时代(794—1192 年)编撰成书的汉和辞典《倭名类聚抄·杂艺四·打毬》梳理了中国汉唐以来的相关蹴鞠文献,得出了《荆楚岁时记》文中“所谓打毬,即蹴鞠非拍鞠也”[13]的结论,即认为这里的“打毬”还是指称传统的蹴鞠活动。

事实上,唐以前文物绘画中的“杆杖”只能断言是“毬杖”的类状物,具备用以“杖击”的可能性,但马球运动真正流行时,所用球杆的精致程度直接关系到击球和射门的准确性,通常还要经过专门的加工制作。五代前蜀杜光庭《录异记》中就记述说:“苏校书者,好酒,唱《望江南》,善制毬杖,外混于众,内潜修真。每有所阙,即以毬杖干于人,得所酬之金以易酒。”[14]至金代时,球杆制作还由“工部”负责,据《续文献通考·乐考》记载:“宣宗贞祐三年七月,工部下开封市白牯取皮,治御用鞠杖。”[15]即金国工部派人到开封购买白公牛皮用以包裹木质球杆。因此,无论唐代以前是否出现球杆的类状物或者有偶然为之的“杖击”现象,只要不是骑在马上击球都不能算作马球运动。加之两汉魏晋南北朝时期没有明确的文献记载和出土文物印证,至少说明唐代以前马球还没有作为规则完善的标准化运动流行于世。

1.2 马匹、马镫带来的技术变化

马匹是马球运动的核心构件和特色所在,好的马匹是赢得比赛的关键因素。从现代马球运动可知,马球用马都经过长期培育和培训,它们灵活机敏,拥有快捷的加速度和持续耐力,尤其是性格温顺,否则可能在激烈对抗中受惊失控而引发事故。马毕竟还有自主意识,训练有素的良马可能比骑手还提前感知到球的来路,配合骑手顺利完成转身等技术动作。中国古代的马球用马当然不可能像现代这样经过专门培育,但也比较考究。唐代诗人阎宽在《温汤御毬赋》中写道,“宛驹冀骏,体佶心闲”[16],意指马匹是来自西域大宛或者河北靠近草原地带的骏马,身体矫健,并且性格温顺。唐代诗人韩愈与张建封关于马球的争论也涉及马匹问题,张建封支持通过“竞驰骏逸”[8]31的马球运动来练习骑术,韩愈却反对说,“公马莫走须杀贼”[17],意思是国家配发的公马应该用于征战而不是游戏。二人诗词唱答中透出这样的信息,马球用马一是“骏马”,二是“公马”,说明官员打马球时通常骑着经过国家训育的军马。中原与南方生产用的本地马种一般不适宜打马球,宋人刘克庄诗句“打毬不用炎方马”[18]可为佐证,意即打球不使用南方炎热地区的驽马。因此,马种的引进、培育与古代中国马球运动的兴发密切相关。

从战国赵武灵王“胡服骑射”开始,中原地区就开始组建骑兵,西汉时期为对抗匈奴而积极引进马种、培育良马,组建起强大的骑兵部队。据应劭《汉官仪》记载,汉武帝时养马苑达三十六所,养马匹总数达三十万匹之多[19]。那么这个时期是否具备了开展马球运动的基本条件呢?郝勤认为,马镫的发明才彻底解决了农耕民族在马上保持身体平衡的技术难题。其在《大汉骑兵的挽歌:汉末三国骑兵的命运与演变》[20]一文中梳理了马镫技术出现的时间节点:迄至东汉都没有出现马镫,从考古文物看,骑者都是双腿吊垂在马两侧,并没有马镫可踩踏。至三国西晋之交才出现了单马镫,南京北郊幕府山南麓三国东吴名将丁奉(卒于公元271 年)的墓中,马俑的左侧有一个三角形的马镫,这是世界考古发现最早的马镫形象。但骑者左脚并没有踩在马镫里,显然是专为上马所用的单蹬,不能解决“人马合一”的问题。丁奉去世后51 年,中国出现了世界上最早的双马镫造型,在南京象山7 号墓出土了东晋永昌元年(公元322 年)的双镫陶马俑,说明自此骑者可以双脚踩镫来驾驭马匹了。到公元415 年(北燕太平七年),辽宁省北票市营子村冯素弗墓所出土的鎏金木马镫表明,公元5 世纪中国的双马镫制作工艺已臻成熟。

马镫解决了农耕民族的骑马难题,在这之前,双腿悬垂的中原骑兵主要采用在马上手持长戟向敌阵突击的简单战术,在这之后马上技术则日趋繁复。马镫同样是马球运动广泛开展的前提条件,打马球的技术难度不亚于骑兵征战,正如张建封在《酬韩校书愈打毬歌》中所说:“俯身仰击复傍击,难于古人左右射。”[8]31要骑在马上击打地上滚动的球,其难度可想而知,必须完成“仰击”“傍击”等多种技术动作,或者俯身马腹一侧贴地击球,或者侧身仰卧击打滚落于马后蹄部位的球。中国古代文献没有关于马球技术动作的详细描述,而受中国马球传播的影响,在1485 年前后成书的朝鲜王朝的法典总汇《经国大典》[21]中,以文字和示意图详细说明了马球的相关技术动作,例如,骑手出场时将球杆竖立马首叫“比耳”,从马的胸部一侧往下用杆触球叫“割胸”,侧身仰卧将球杆平举至马尾叫“防尾”,用球杆的杆头内侧将球打高叫“排至”,见图2。尽管《经国大典》成书于中国明朝时期,比唐代晚了600 余年,马球的规则打法已经发生改变,所用球杆的形状也不太一样,但马球的基本技术动作应该一脉相承,就像现代每个运动项目都有程式化、标准化的基本动作一样,唐代马球必然也有类似的技术规范。此外,在朝鲜15 世纪成书的长篇叙事诗《龙飞御天歌》中也展示了马镫对于马球技术发挥的关键作用。该书描述朝鲜“太祖”李成桂在打马球时,由于球在地上滚动时碰撞到石头,从马的前腿滚至后腿两蹄之间,李成桂采用“防尾”等技术均未将球击远,球反而碰到障碍物弹到马的左侧,李成桂索性将右脚抽出马镫,翻身而下且身体不落地在马的左侧击中球,继而在马上恢复正常身位后大力击球成功。李成桂完成这个高难度动作自然还依靠了左边马镫的支撑,可见马镫是保障马球技术动作完成的核心马具[22]。

曹植写作《名都赋》的年代没有马镫,基本不具备在马上“杖击”的技术条件。公元4—5 世纪,中国人发明了双马镫,解决了农耕民族在马上保持身体平衡的问题。马镫由此也逐渐传到亚欧大陆各地,支撑了马上运动技术的发展,也使亚欧广大区域内拥有了传播、推广马球运动的物质基础。与中原马镫技术外传相对应的是马球运动的反向传入。唐代贞观年间的公元641 年,马球被中国青藏高原吐蕃王朝求娶文成公主的队伍带到长安后,就在中原农耕地区迅速流行开来,这与相关物质器材和运动项目发展的历史条件相符。

2 中国古代马球有序竞赛的基本规则

马球运动需要速度、技巧、耐力和勇气相结合。简单而言,古代马球竞赛就是在比今天足球场大1~2 倍的场地上分成两队比赛,以将球打进球门多者一方为胜。但在纵马驰骋的赛场上顺利比赛并不容易,必须要有一套成熟的竞赛规则,其中防止伤害的相关规约既是马球比赛的核心条款,也是这项运动的特殊性所决定的原则。公元641 年,吐蕃求亲队伍在长安开阔的街道上表演马球后,一定带来了成套的规则打法,才使得马球作为一项成熟运动项目迅速在中原地区获得推广,成为王公贵族们喜好的竞赛项目。自此开始,正史等历史文献有了大量记载,壁画等出土文物也广角宽幅地展现了运动竞赛时的全景,从这些文献、文物资料中可以窥见马球有序竞赛的核心要旨。

2.1 一场比赛、两幅壁画反映的技术水平

唐代马球最早兴起于唐太宗贞观年间,经过60 余年的发展,马球运动技术达到了较高水平,公元709 年的一场轰动朝野的比赛就是明证。据《封氏闻见记》记载,唐中宗景龙三年(公元709 年)十一月, 吐蕃遣使来长安迎接金城公主,唐中宗于梨园亭球场赐观打球。由吐蕃球队与唐王朝宫廷球队对垒,比赛进行数“都”(局),均为吐蕃球队获胜。于是唐中宗派遣时为临淄王的李隆基、嗣虢王李邕、驸马杨慎交、武延秀4 人迎战吐蕃球队10 人,尤其后来成为玄宗皇帝的李隆基“东西驰突,风回电激,所向无前”,带领队友以少胜多赢得了比赛。学士沈佺期、武平一等受命以“幸梨园亭观打毬应制”为题献诗,记录了这一盛事[11]。

短短几十年间为何涌现出这么多技术娴熟的打球能手?这与马球技术在唐代王公贵族之中的代际传习密不可分。唐太宗之后,唐中宗、唐玄宗等都酷爱马球,使马球开展蔚然成风。以对垒吐蕃的这场比赛为例,《旧唐书·吐蕃传》也有记载:“景龙三年十一月,又遣其大臣尚赞吐等来迎女,中宗宴之于苑内毬场,命驸马都尉杨慎交与吐蕃使打毬,中宗率侍臣观之。”[24]这说明在唐代宫苑之内已经修造了马球场,可以经常练习马球技术。《旧唐书·吐蕃传》虽然没有提及唐玄宗李隆基出场参加这场比赛,但唐玄宗是马球好手无疑,他从青少年时期离开皇宫移居市坊后就喜爱马球运动,成为皇帝后也乐此不疲。《旧唐书·玄宗本纪》没有直接记录他打马球的事迹,却提到李隆基经常驾临周边离宫,除了洗浴温泉他去离宫还会做什么呢?同时代诗人阎宽的《温汤御毬赋》间接为此做了注解:唐玄宗天宝年间在会昌离宫命人将广场地面“扫除克净”,举行马球比赛;他不仅“成规亲奉”地参与马球运动,还于天宝六年(公元747 年)下诏“伊蹙鞠之戏者,盖用兵之技也。武由是存,义不可舍。顷徒习于禁中,今将示于天下”[16],意即马球运动有助于练兵,不能仅局限在宫禁之中小范围开展,要在军队和天下示范推广。除唐玄宗之外,李邕、杨慎交、武延秀3 名上场与吐蕃比赛的选手,历史文献相关记载均可佐证他们善打马球。

中国最早的两幅马球壁画就出土于王室成员的墓葬之中。第一幅壁画出自章怀太子李贤墓。李贤(公元654—684 年)是武则天次子,30 岁时在贬谪地巴州被武则天赐死,神龙二年(公元706 年)从巴州墓迁葬于乾陵,后称为章怀太子墓。在其墓道一侧绘制了一幅长8.2 m、宽2 m 左右的《马球图》,画中绘有20 多骑,全景式地展现了唐代马球比赛的实况,是世界马球研究中的稀世珍品。另一幅壁画则出自唐嗣虢王李邕墓,李邕(公元687—727 年)是唐高祖李渊的曾孙,《大唐故嗣虢王墓志铭》记载“王时陪蹙鞠”[25],说明李邕经常陪唐中宗“蹙鞠”,按照唐代经常将马球视为“蹴鞠”同类活动的语境来看,这里所说“蹙鞠”是指马球而非足球运动。与章怀太子墓马球图的全景描绘不同,李邕墓的打马球图是近景特写,图中有4 名骑马打球者,外围两骑的人、马形象已经残缺不全,中间争球二人则栩栩如生,其中一名络腮胡者双目圆睁,紧盯着地上滚动的球,另一人则高举球杆准备反向击球,其右肩袒露的衣着特点符合今天藏区风俗,笔者猜想这幅壁画正是反映了景龙三年那场和亲比赛的场景。

全景与近景描绘的两幅巨型壁画直观呈现了唐代马球井然有序的竞赛场面,成为马球历史实况研究的重要蓝本,结合相关史实记载和陶俑等文物的印证,今天的研究者几乎已经可以接近历史的真实,揭开中国古代马球比赛的运动学原理。

2.2 “并驾分镳”隐含的场上攻防路线

关于球场大小、参赛人数、决胜方法等古代马球的基本形制,体育学领域已经多有研究,本文不再赘述,而是重点探究古代马球比赛的基本运动规则。从上述两幅壁画和其他文物中共同呈现的规律性特征,可以发现马球运动有序开展的核心规约。

2.2.1 禁止阻挡“球路”的相关规定

在马球比赛中,策马高速奔驰带有很大冲击力,如果正面冲撞必然发生可怕的伤亡事故。马球比赛毕竟不同于古代骑兵的两军对垒,保护骑手和马匹安全是制定规则的出发点,于是禁止阻挡“球路”就是马球竞赛中最重要的规定。所谓“球路”就是球被击打后的运行轨迹,双方选手必须顺着球的运行路线追逐争击,谁的球杆击出球,谁就拥有进攻权,防守一方不能“立马横刀”式地拦路阻挡对方人马,只能与对手并排同向地从侧面用马的肩、臀部位冲撞干扰,或者在“球路”上抢先一步将球击往反方向,从而获得进攻权转换成为攻方。现代马球对此有严格规定,裁判员主要依靠运球路线和进攻权来进行判罚。

目前虽未发现中国古代马球的详细规则说明,但从零碎文字描述和壁画场景中可见古今马球运动原理相通的内在一致性。阎宽在《温汤御毬赋》中描述比赛状况:“珠毬忽掷,月仗争击,并驱分镳,交臂叠迹。”[16]短短一句话展现了马球规则打法的精要:比赛首先由一人(推测为裁判员)将珠球抛掷于地上,两队球员随即争先挥杆击球,率先击到球的一方获得进攻权后奋力攻向对方球门。开球之后两队的比赛状态是“并驱分镳”,说明两支球队是并驾齐驱地朝同一方向追球,由于进攻方向不同,防守一方抢到球后会反方向击球,于是双方球员就地调转马头“分镳”,继续沿着球新的运行轨迹展开追逐。章怀太子李贤墓和李邕墓的马球壁画印证了马球比赛的这条核心规约。李贤墓壁画中20 多骑的马头都朝同一方向,尤其是在前面争击地面滚球的5 骑明显是同向奔驰(图3)。李邕墓壁画尽管是近景宽角特写,从绘画透视角度仍可看出画中4 匹马的马头也都朝向同一方向(图4)。诗人阎宽和壁画的画匠一定是马球比赛的现场目击者,加之为皇家作赋和绘画必然非常严谨,这些字、画客观呈现了唐代马球的真情实景。

图3 陕西历史博物馆藏章怀太子墓马球图(局部)Figure 3 Collection of Shaanxi History Museum:Wall painting of Polo of Prince Zhanghuai tomb in Tang Dynasty (partial)

图4 唐嗣虢王李邕墓马球图(局部)[26]Figure 4 Wall painting of Polo of LI Yong tomb in Tang Dynasty (partial)

从运动学原理推断,禁止阻挡“球路”是古代马球的关键规定,否则后果不堪设想。例如,安史之乱后,成德节度使李宝臣弟弟李宝正与魏博节度使田承嗣儿子田维打马球,马因受惊不按线路跑,结果“马骇,触维死”[27],当场将田维撞死。查阅历代马球题材绘画,元代画家陈及之的纸本白描画《便桥会盟图》清晰展现了马球比赛全景,图中14 骑参与比赛的马匹均明确呈现了马头朝向一致的特点。内蒙古敖汉旗皮匠沟1 号辽墓出土的马球壁画是不多见的一个例外,呈现了马头相对的情形,从剥落不清的壁画的现代摹本分析,此图可能是表现开球瞬间争抢的场景,也可能是画工对马球缺乏了解的想象之作。同样是在内蒙古敖汉旗发掘的七家村1 号辽墓的壁画则迥然不同,除静立场地两边的守门员马头遥遥相对外,其余比赛骑手的排列呈椭圆形回旋奔驰状,显然这更符合马球比赛的基本原理。七家村辽墓考古发掘报告对比分析了皮匠沟的马球壁画后指出:“排列的阵形也不同,前者为一字排开,形成对攻之势,而后者则是上下错落有致,疏密相间,大致呈椭圆形,而且有两队齐头并进,采用贴身防守的打法。在长不足1.5 m、宽不到0.7 m 的面积之内,画出一群飞奔之骑,更显比赛之激烈,气势之宏大,表明这位无名壁画家对马球运动之熟悉,画技之高超。”[28]这种壁画文物呈现的比赛态势与宋太宗赵光义(公元939—997年)描写马球的长诗可互为印证:“牡丹澹兮白如雪,打毬妙兮多指诀。似展兵机演智谋,风旋两队甚奇绝。每争竞逐向前冲,星高陨坠相钩拽。”[29]其中,“指诀”表明打球有战术要领,“风旋两队”指明两队不是僵硬对垒,而是处于如“风”一般的旋转变化之中,“每争竞逐向前冲”则再现了两队策马向前、冲刺争球的姿态。

可见,马球比赛总是沿着“球路”争击,在行进奔驰之时呈现出并驾齐驱队形,随即当防守一方反向击球使攻防转换后,两队选手又纷纷调转马头反追。当然,场上选手的策马转身动作不可能完全同步,比赛之中也有马头朝向交错的瞬间,但迅即会复归同向追逐的状态。所以,除开球争击之外鲜有正面对冲的“对头马”情形出现,这是古今马球运动贯穿始终的基本打法。

2.2.2 左手持缰、右手持杆的统一约定

马球不同于乒乓球、羽毛球等其他球类运动,乒乓球、羽毛球等项目选手可以左手握拍,恰恰“左撇子”选手往往是让对手难以适应的奇兵。在马球比赛中出现左手挥杆的选手却是一件危险的事情,现代国际马球联合会明文规定球员应该“用右手握杆”,其目的是降低伤亡概率,即使惯用左手的选手也必须学着用右手握杆击球。从运动学原理上讲,这项规定与禁止阻挡“球路”的规则相匹配,双方选手在同向沿着球的运行轨迹追逐时,防守一方球员只能与对手齐头并进,从小于45°的方位冲撞干扰对方,如果场上出现一名左手握杆的选手,则可能在大幅度挥杆击球过程中“擦挂”到身边飞驰而过的其他选手,导致人仰马翻的事故。中国古代马球虽然未见明文规定,但文献、文物似乎可以证明右手握杆至少是皇室成员正规比赛时约定俗成的做法。章怀太子李贤墓、李邕墓壁画,以及《便桥会盟图》《明皇击球图卷》等皇家题材绘画中的马球选手无一例外全是右手持杆,尤其是李贤、李邕墓壁画中分别表现的两名正在击球的选手,他们有着完全相似的击球动作,均是左手持缰,右手高高举起球杆,作回身反向击球状,显然二者都属防守方,正采用“背身球”技术将球打往反方向(图3、图4 中的击球者)。他们反向击球时为何不换用方向更吻合的左手,应该就是由于当时的规则约定。

实际上,唐代封演在《封氏闻见记》中借用“左萦右拂”的成语变相阐明了马球选手的动作姿态:“开元天宝中,玄宗数御接观打毬为事。能者左萦右拂,盘旋宛转,殊可观。然马或奔逸,时致伤毙。”[11]其中“左萦右拂”亦见于《史记·楚世家》:“若夫泗上十二诸侯,左萦而右拂之,可一旦而尽也。”[30]比喻对手容易被击败,后多用此义。但《封氏闻见记》中还出现“观打毬”“殊可观”“马或奔逸”等语,故此处“左萦右拂”应是对原义的一种创造性使用,是以写实语言描绘彼时马球场上“策马挥杆”的动作。对照沈佺期、张建封、杨巨源、张祜等唐代诗人的“打毬”诗篇,“萦”“拂”为其中常用字眼,如沈佺期的“宛转萦香骑,飘飖拂画毬”[31],张建封的“杖移鬃底拂尾后, 星从月下流中场”[8]31,显然,“萦”“拂”是对驭马技术和打球动作的描摹。从字义上讲,“萦”有“旋转”之义,“萦,旋也”(《毛诗诂训传》)[32]可证。“拂”有“过击”之义,“拂,过击也”(《说文》),南唐徐锴进一步释义为“击而过之也”[33],意即“击打物体后顺势从击打处掠过”。这个语义与马球比赛中“扫击”地上球的动作非常吻合,由此推论,“能者左萦右拂”即谓“善马球者左手引马使其盘旋,右手挥杆击球手臂顺势上扬”,不仅语义通脱,一幅唐代“策马挥杆”的画卷亦栩栩展现在眼前。

当然,相较于禁止阻挡“球路”的基本规则,右手握杆是降低风险的一项辅助措施,其对马球比赛的正常进行不构成根本影响,尤其是中国古代尚未形成马球运动的赛事体系,也没有文本化通行的章程规定,是否采用右手握杆姿势主要取决于赛前约定,如韩愈诗中所说“分曹决胜约前定”[17]。从古代壁画和传世画作看,皇家正式比赛展现了右手握杆的规律性特征,同时检索现今中国各大博物院馆藏的历代马球俑,可查阅到的出土发掘报告均表述为左手持缰、右手持杆,尤其是1983 年山西襄汾县曲里村金元墓出土的8 块表现马球动作姿态的画像砖雕,全部采用右手握杆,与韩国文献《武艺图谱通志》中的马球技术动作示意图类似,印证了右手握杆是古代东亚马球的标准化技术规范,至于有无偶然为之的个别显现,目前尚不能一概排除。偶见个别来源不明的马球俑和砖雕有左手挥杆的情形,或为作者不明古代马球运动规律的后世伪作。但无论如何,沿“球路”争击是马球比赛铁的法则,也是马球比赛有序开展的必要前提。从这个基本规则的角度重新诠释古代壁画中的逼真场景,仿佛能让那些静态的人物在纸上策马奔跃起来。可以说,中国古代马球的“玩法”已经非常成熟,难怪阿根廷资深国际马球裁判员马西亚尔在接受视频采访时承认,现代马球最基本的一些规则来自两千年前的中国。

3 古代马球的跨区域交互影响与传播演变

马球能在古代亚欧大陆广泛开展显然是跨地域传播交流的结果。近年来,中外学者对此进行了有益探索,如中国历史学者程彤的《古代波斯与中国马球运动文献、文物之比较》[34]、伊朗学者法特梅·古拉米·霍伊汉等的《基于帖木儿时期绘画和手稿的马球杆的研究与恢复》[35]等,这些成果为马球的跨地域比较研究拓宽了视野,使我们可以在对比各地马球的“异”“同”中回溯马球传播演变的大致历史轨迹。

3.1 通则——不同区域马球运动的共同之处

公元7—8 世纪,马球在中亚草原一带盛行,唐代长安人杜环的《经行记》就是当时最直接的文献证据。天宝十年(公元751 年),杜环跟随唐代战将高仙芝翻越葱岭(今帕米尔高原),参与同大食军队的怛罗斯战役,战败被俘后在大食帝国滞留了12 年,游历了中亚、西亚的广大地区,最后从海路乘船辗转回到中国。在他散佚仅存1 776 个字的《经行记》中就有两处提到马球活动。其中,记载“朱禄国”(今土库曼斯坦马里一带)“其俗以五月为岁,每岁以画缸相献,有打毬节、秋千节”,又记载“拔汗那国”(今乌兹别克斯坦费尔干那城)“国中有波罗林,林下有毬场”[36]。杜环的记录一方面证明了马球流行区域广泛,另一方面提供了一个重要线索,即现代马球运动被称为“Polo”,是表达“球”的语意,扩而大之还代指马球场,却无法说清这个称谓的词源。古代伊朗波斯语中没有这个用词,古代藏语却将“球”称为“Polon”,《不列颠百科全书》就此认为英语“Polo”是藏语的借词,《经行记》中杜环用汉字“波罗”来注音拔汗那国的马球场,似乎可以推断古代乌兹别克斯坦和中国青藏地区的马球称谓有着相近的发音,流传到印度东北部的阿萨姆邦后,被19 世纪在印度生活的英国种植园主发现并推广,就此口耳相传地沿袭成现代“Polo”的语音。无论如何,这些史实至少证明古代马球存在广泛的跨地区交流,从历史文献、文物的零碎资料中也可以看出彼此不间断交流的痕迹。

(1)马匹。随着马球运动的专业度增强,打马球的用马也日益考究。大唐西域地区出良马,同时又流行马球运动,就有了经过专门培训的打球马。贞观年间“于阗国”(今中国新疆和田绿洲地带)内附大唐后数次遣使朝贡,唐玄宗开元五年(公元717 年)六月,于阗国还“遣使献打毬马两匹”[37]11405。于阗马的周身带有花斑,俗称“满川花”,在宋代著名的画马大师李公麟所绘的《明皇击球图卷》中,选手所骑之马也多为满身花斑,可见马球比赛采用于阗马的惯习可能至宋代不绝。五代十国时期,位于今天山西省的“北汉国”(公元951—979 年)竟然向辽国“遣使进毬衣及马”[38],农耕汉地向草原王朝奉送马匹,说明这是训练有素的打球专用马。

(2)球。球是马球运动中的核心器具,中国古代的马球用球主要有皮质及木制两种。元代熊梦祥《析津志辑佚》记载:“先以一马前驰,掷大皮缝软毬子于地,群马争骤,各以长藤柄毬杖争接之。”[39]《金史·礼制八》记载了球的大小与材质:“毬状小如拳,以轻韧木枵其中而朱之。”[40]从文献来看,马球的用球呈现出小巧、精美的特点,因此在马球交流传播中,马球用球往往成为一种馈赠的工艺礼品。《册府元龟》就记录了唐显庆元年(公元656 年),青藏高原吐蕃王朝的遣唐使给当时的唐王朝赠送了“金颇罗”[37]11403,即一种辅以金饰加工制作的马球,“颇罗”即藏语“Polon”的音译。

(3)球门。古代伊朗与中国之间缺少马球直接交流的文字记载,但从双方的马球绘画中可以看到明显的相似之处。1995 年在内蒙古赤峰市七家辽墓中发现的马球壁画,其球门形状与1546 年伊朗细密画《马赫穆德王马球图》如出一辙,七家辽墓考古发掘报告记载:“左右两侧各画一球门,球门为两个红色柱,柱上端出尖桃形。”[28]细节如球门上端的“尖桃”形状都与古代伊朗惊人地一致,可见二者之间存在直接或间接的交流影响。

中原农耕地区的马球运动能够与广大区域进行无缝交流,充分说明亚欧各地马球有着相通的运动方法和器材设施。

3.2 “分镳”——东、西亚马球演变的不同趋向

对比东亚、西亚的马球绘画,仍然存在一些不同之处。例如,在1546 年伊朗细密画《马赫穆德王马球图》中,参赛马匹的马尾都没有系扎,而中国马球自唐肇始都要精心系扎马尾。这可能涉及游牧民族与农耕民族的骑马习惯问题。中国自秦汉开始,骑兵征战、狩猎时都要捆扎马尾,以免马尾相缠导致伤亡。这一经验被用于马球比赛,成为自唐以来马球比赛的传统。中国古代马球的球门,有的历史时段也在古代伊朗式的两个立柱之间增添中国特色的设施,到宋、辽、金时期,球门杂糅了中国“蹴鞠”的一些特色,在立柱下端设置了半月形的“鞠室”,《宋史·礼志》记载:“竖木东西为毬门,高丈余,首刻金龙,下施石莲华坐,加以采缋。”[41]宋人李公麟所绘《明皇击球图卷》中的球门形制与此文献描述相似,并且图中还有二人守门,增加了射门得分的难度,看来球不仅要射在两柱之间,还要争取射进两柱底端半月形的球穴之中。

到15 世纪的中国明朝时期,东、西亚马球分化的趋势日益明显。球杆就是马球运动变迁的重要标志,伊朗学者法特梅·古拉米·霍伊汉等[35]将古代伊朗马球杆形状大致分类为“J”“L”“V”三种具体类型。从伊朗出土文物看,“J”型杆在10—11 世纪时就被广泛使用[34],而至帖木儿帝国时期(1336—1405 年),古伊朗又出现了杆头夹角为钝角的“L”型杆[图5(a)][42]。在相同时期,中国的马球杆也呈现出相似的变化,唐代使用曲棍回旋的“J”型杆,到了两宋时期,《明皇击球图卷》中出现了同波斯一样的标准“L”型杆[图5(b)],不难看出亚洲各地马球在其发展的早、中期存在明显同步化特征。但15 世纪之后,古代伊朗更多采用“V”型杆[图5(c)],即杆头与球杆的结合部呈“V”字型的小弯弧,与现代马球杆已经较为接近。同时期的中国则使用杆头呈“勺子”状的球杆,而受中国直接影响的朝鲜也使用类似球杆[图5(d)],球杆称为“杖匙”。

图5 “L”“V”“勺子状”马球杆Figure 5 The diagram of "L" "V" "spoon-shaped" polo stick

与球杆变化相对应的是基本打法的明显分化。15 世纪的明朝时期,除了双球门的对抗比赛之外,单人单向的射门比赛也较为流行。这种单人射门比赛似乎已不再是双球门比赛前的专项技术练习,而变成一种正式的比赛方式。现藏于故宫博物院的《明宣宗行乐图》描绘了打马球的场景:场中设置单球门,一骑手拿着“勺子”状球杆驰马射门,身后4 名骑手立于马上持杆等候。朝鲜史籍《龙飞御天歌》用文字和示意图详细解说了这种打法的规则:在宫殿前的道路当中立球门,比赛分为两队,开赛前分立左右两旁,一人掷球于道中开球,左右两队策马争击,谁先击到球,谁就获得优先射门的资格,然后其余选手则退立观看并等候轮到自己射门。接着就是单人射门表演,选手策马从“出马旗”出发,到50 步外在“置毬标”附近先后完成“比耳”“割胸”“防尾”“持彼”等成套技术动作,然后正式开始在“置毬标”位置策马击球。“置毬标”距离球门200 步,选手在这段距离内同样要以规定的成套动作操控球的运行,最后以“垂杨手”大力击球完成射门[22]。《龙飞御天歌》所记录的朝鲜太祖李成桂(公元1335—1408 年)的马球事迹与《宣宗行乐图》中的明宣宗朱瞻基(公元1398—1435 年)差不多同时代,将二者进行对比既可帮助今人释读《宣宗行乐图》的具体打法,又说明中朝古代马球一体化发展的态势。

东、西亚不同的文化圈使马球运动在15 世纪分道扬镳,但在历史长河中彼此的交流互鉴、取长补短共同融汇形成了现代马球的历史渊源。

4 结 论

本文基于历史学和运动学的逻辑探讨了古代马球研究中的“疑难问题”。从球杆和马镫等器材条件分析似乎可以断定古代中原地区的马球运动流行于唐代贞观年间,直接肇始于中国青藏地区吐蕃王朝的规则打法传入。从马球运动本身的运动规律看,禁止阻挡“球路”的规定是古代马球比赛的基本法则,比赛双方总是围绕球的运行轨迹展开争夺,由此,今人才能理解古代文献中“左萦右拂,盘旋宛转”“并驾分镳”等语言描述的含义,并通过透视古代马球壁画鲜活地再现当时的运动场景。古代马球尽管没有国际通行的规则和赛制,但基本打法和运动原理相通,所以亚欧大陆各地区之间才能互赠器材,并且当双方选手相遇时,可以通过临时的一些口头规则约定,无障碍地进行联谊比赛。作为跨地区文化互动的成果,古代马球展现了全球体育文化交流的悠远历程。

作者贡献声明:

张 新:提出论文主题,设计论文框架,撰写论文;

周 煜:设计论文框架,核实资料,修改论文;

王汝诺、张因特:调研文献,撰写部分论文。