生成式人工智能对教育生产力的变革*

2024-01-27蔡建东

贾 同 蔡建东

生成式人工智能对教育生产力的变革*

贾 同 蔡建东[通讯作者]

(河南大学 教育学部,河南开封 475004)

在以生成式人工智能为代表的人工智能技术的推动下,信息技术对教育的革命性影响愈发凸显。生成式人工智能作为当前技术生产力的最新体现,其对教育生产力的变革将对技术领域和教育领域都产生深远的影响。基于此,文章首先梳理了技术生产力与教育生产力的定义,并从概念内涵和发展历程两个方面分析了两者殊途同归、相辅相成的辩证关系。随后,文章通过呈现生成式人工智能如何驱动劳动者由人到智能体、劳动资料由配置到介入、劳动对象由硬知识到软知识、教育生产力形态由转化到进化的发展过程,阐释了生成式人工智能重构教育生产力的过程机制。最后,文章从人机关系由人机协作到人机融合再到人机共生的演进角度,探讨了从“此时”到“未来”的人机协同教育图景。文章的研究为深入理解新时代技术与教育的关系提供了新视角,有助于明晰人工智能教育的演进脉络,推动人工智能教育的可持续发展,并为未来教育中人机关系的发展指明了方向。

生成式人工智能;技术生产力;教育生产力;人机协同

ChatGPT、GPT-4等生成式人工智能的快速发展,不仅引领着人工智能技术的爆炸性增长,也对社会各领域产生了重大的冲击和影响,教育领域亦不例外。从社会结构体系的角度,可将技术与教育视为社会的两个子系统。而从技术与教育的关系来看,生成式人工智能一方面通过推动社会经济发展引领社会人力资本和劳动力市场革新,从外部驱动教育形态变革;另一方面通过直接融入教育场域、创新教育系统,从内部赋能教育生态重塑[1]。据美国高盛公司统计,随着生成式人工智能的发展和广泛应用,人工智能将取代大量的现有工作岗位,如美国约有25%的现有工作可由人工智能自动化替代,全球则约有18%的工作可能被人工智能自动化取代,这在行政和法律职业中尤为凸显[2];与此同时,生成式人工智能也将创造新的工作岗位、节约劳动力成本,并推动劳动生产率的显著增长,如劳动力市场对数据分析师、软件和应用程序开发人员等创新型劳动岗位的需求将显著增长[3]。这种劳动力市场的革新,无疑将倒逼教育领域人才培养目标与模式的系统变革。生成式人工智能与教育的应用融合,将发挥其强大的知识提炼和内容创作能力,无疑会推动教育场景、教育环境、教学内容、教学模式、学习方式、育人理念等教育生态要素的变革创新[4],进而重塑教育生态。此外,从社会生产力的角度,可将技术和教育视为社会生产力的组成部分。而探析技术生产力与教育生产力的作用机制,可以更全面地理解技术与教育作为社会发展核心动力的内在机理。基于此,本研究主要探讨三个问题:①技术生产力与教育生产力的关系是什么?②生成式人工智能如何重构教育生产力?③人机协同将推动呈现何种教育图景?

一 是何:技术生产力与教育生产力的辩证关系

1 何为技术生产力?

近代以来,科学技术成为了社会生产力体系的重要组成部分。例如,马克思等表示“生产力中也包含科学”[5]、“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的”[6],哈马贝斯认为“当技术的发展随着现代科学的进步产生反馈作用时……技术和科学便成为了第一位的生产力”[7],邓小平面向我国社会主义现代化建设提出了“科学技术是第一生产力”的论断。不过,从严格的生产力类别划分来看,科学属于间接、潜在的精神生产力,而技术属于直接、现实的物质生产力。虽然广义上的社会生产力是精神生产力与物质生产力的有机统一体,但就生产力作为“人类全部历史的基础”这一本质属性而言,技术生产力无疑与人类物质生产、生活的联系更为密切。由此,本研究从技术生产力的角度出发,强调生成式人工智能的技术属性,并将其作为技术生产力中技术的具化物。

当前,关于“技术生产力”的定义尚未统一,主要存在两种观点:①基于马克思等的技术观[8],将技术生产力视为一种独立的生产力要素,认为技术通过与生产力要素协同作用形成现实生产力,即技术赋能或转化的生产力;②基于哈马贝斯等的技术与生产一体化观点[9],将技术生产力视为以独立形态存在的生产力,即技术进步或创新。具体来说,马克思等的技术观认为技术是物化于劳动者身上的技能或技艺,包括装备、生产工具或操作方式、工艺方式,因此技术生产力是通过技术赋能劳动者、劳动资料和劳动对象,对人类适应、调控、改造自然过程的物质力量予以展现和提升;而哈马贝斯等的技术观强调技术会在一定程度上取代人类劳动、技术可以作为独立的生产力要素以及技术发展与生产发展之间是完全“一体化”的,从这个角度来讲,技术生产力是一种独立形态的生产力,着重表现为技术进步或创新。

2 何为教育生产力?

教育是一种生产力的观点由来已久。例如,李斯特[10]在《政治经济学的国民体系》一书中首次提出“智力资本也是生产力”的观点,认为“科学、艺术以及培养人并使其智慧服务于全体人民的学校”是重要的“生产性力量”;马克思等[11]提出教育是生产力尤其是劳动能力再生产的必要手段与过程,即“教育会生产劳动能力”。而在我国,1978年关于教育本质的大讨论中出现了两种主流的观点:“教育就是生产力”“教育既是上层建筑也是生产力”[12]。由此,可以认为教育生产力聚焦教育的生产力属性,强调教育推动生产力发展和社会经济进步的生产性力量。

当前,研究者尚未就“教育生产力”的定义达成共识,但均将教育生产力视为一种间接、潜在的精神生产力。对于教育生产力的看法,主流的观点主要有两种:①认为教育通过将智力因素渗透到生产力全要素中,提高劳动者的劳动能力、改变劳动资料的性质与水平、改变劳动对象的状况与范围[13],从而催生并形成教育生产力;②强调教育的中介与转化作用,认为教育是将可能的劳动力转变为现实的劳动力、将简单劳动转变为复杂劳动、将精神生产力转变为物质生产力的必要手段与过程,因此教育生产力主要是在生产力的再生产过程中得以体现。

3 两种生产力之间的辩证关系

教育生产力与技术生产力既是社会生产力的重要组成部分,也是推动社会生产力发展的重要驱动力量。这两种生产力殊途同归却又相辅相成,可从概念内涵和发展历程两个方面分析两者之间的辩证关系。

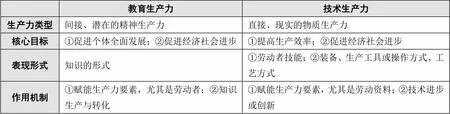

①从概念内涵来讲,教育生产力与技术生产力在生产力类型方面存在精神生产力与物质生产力之间的显著差异,而在核心目标、表现形式、作用机制方面异中有同,如均强调促进经济社会进步、赋能生产力要素等,具体如表1所示。

表1 教育生产力与技术生产力的内涵辨析

②从发展历程来讲,教育生产力与技术生产力存在相互促进的循环关系,具体表现为:一方面,教育生产力通过提升科学知识的生产转化能力与劳动者的劳动能力,促进劳动者对技术的应用和创新,进而发展技术生产力;另一方面,技术生产力通过升级劳动工具和劳动方式(在教育领域即教育技术和教育生态),提升教育劳动的效果与效率,进而发展教育生产力。

二 如何:生成式人工智能重构教育生产力的过程机制

生成式人工智能的出现与发展,被视为新一轮人工智能革命的开端,将显著改变未来的产业生态和人类的生产生活方式。基于生成式人工智能对教育生产力要素变革效应的探析,我们可以更深入地理解生成式人工智能重构教育生产力的过程机制。

1 劳动者:由人到智能体

在传统的“授受型”教育劳动中,知识传递是主要的劳动过程,而劳动者即教育者,主要指从事教育教学活动的教师,受教育者(学生)则作为劳动对象和潜在的社会劳动者。基于知识经济背景和教育生态变革,教育劳动走向“建构型”,知识生产成为核心的教育劳动过程,教师、学生、教育管理者和教育研究者都是知识生产者(即劳动者),而知识成为了劳动对象。

在人工智能诞生之初,技术开发者便试图利用此技术实现对人意识、思维中信息过程的模拟,但此技术在工具层面的有用性和功能性却日益凸显。随着机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术的迅速发展,人工智能不仅在工具层面的作用力越来越强,而且在智能层面逐渐具有了类人性和自主性的特点。尤其是生成式人工智能,在数据和算力的支持下,其日益强大的自主学习能力和自动决策能力使其成为了介于人与工具之间的一种新产物,不仅能够改变人类的物质生产形态,还将介入并改变人类的思想生产形态[14]。由此,与物质生产的劳动过程一致,生成式人工智能在知识生产这一教育劳动过程中,一方面通过替代性的知识生产,创生了独立的非人化劳动者,并在此过程中实现自我丰富、自我完善、自我发展,如人工智能“微软小冰”作为诗人独立创作并发表诗集《阳光失了玻璃窗》[15];另一方面与人类劳动者通过人机协同,创生了知识生产效率更高、能力更强的知识生产者,如智能学习系统参与的智能“双师”。在此过程中,知识生产劳动不仅包括人的劳动,还包括人工智能的劳动,教育劳动者也由人转变为人机并包(人∪机)的智能体。

在教育劳动中,生成式人工智能一方面通过分工与协作,增强了劳动者的知识生产能力;另一方面驱动劳动者提升人工智能素养,以成为更好的人机协作者,主要体现为:①对教师而言,生成式人工智能不仅推动了人机协同教学、智能“双师”课堂、人机协作教研等新型教学和教研形式的出现,在降低教师教学与教研负担的同时提升了教师的教学与教研效果,而且对未来教师提出了新的要求,即未来教师应具备适应人机协同、开展智能教育的新素养。②对学生而言,生成式人工智能可以通过学习助手、智能学伴等形式,为学生提供有力的多元化学习支持和更佳的个性化学习体验;同时,未来学生的学习目标与培养目标将发生显著变化,人文素养、高阶思维、创新等不易被技术取代的能力将成为更重要的学习目标[16],培养目标则调整为培养具备表达力、道德力、探索力、解读力、适应力和应用力的新时代数智公民[17]。③对教育管理者而言,生成式人工智能不仅可以在评价、分配、招聘等多个管理领域为教育管理者提供基于数据分析的支持与建议,还可以通过促进决策程序的标准化、提升决策的公平感,来减轻教育管理者的管理压力[18];为适应未来,教育管理者需提升自身的数据理解与解释、人机认知兼容、人机协同决策、教育伦理规范等素养,以确保教育决策的质量和效率[19]。④对教育研究者而言,生成式人工智能不仅可以帮助教育研究者在海量数据中挖掘、发现和验证新的教育规律,提升教育知识生产的客观性与科学性,还可以助推教育学走向数据密集型科学,变革教育领域的研究范式;为适应未来,教育研究者需尽快适应从传统中教育知识的单一生产者到当前教育知识生产网络中的协作者和参与者这一角色的转变,并提升人工智能与数据素养、强化价值表达能力、平衡价值理性与工具理性,以保障教育的数字人文底色[20]。

2 劳动资料:由配置到介入

劳动资料作为“人类劳动力发展的测量器”和“劳动借以进行的社会关系的指示器”[21],是联结劳动者和劳动对象的中介,其以生产工具为主,涉及人们在生产过程中所必要的物质条件。在当前教育劳动中,劳动资料是指知识生产者在知识生产过程中使用的物质资料与精神资料,主要包括教学、学习、管理、科研等过程中使用的工具和资源。

如前文所说,技术生产力的主要作用机制是通过赋能劳动资料来提升社会生产力。在生产劳动中,生产工具作为劳动资料的核心体现,在某种程度上可被视为代表社会生产力水平的核心技术之具象化。不过,以生成式人工智能为代表的人工智能技术已不再像之前的竹简木牍、笔墨纸砚、印刷机、计算机等只是作为知识生产过程中由人类控制的配置性资源,而是与人类“平起平坐”直接介入知识生产过程[22]。目前,这种生成式人工智能参与的知识生产还只是一种基于知识库和规则事实逻辑的“集体知识系统”,主要对已有数据和知识进行“搜集、处理、生成、匹配、推荐”一体化的再联结处理[23]——而这种再联结处理是一种基于信息论“概率”的自然语言处理[24],并不是知识的创新或创造。因此,在当前的知识生产中,尚不完善的生成式人工智能依然以生产工具属性为核心体现,主要以“知识计算”的方式供人类使用和互动。

在教育劳动中,生成式人工智能作为生产工具,可以帮助劳动者更有效、更连续、更稳定地进行知识生产劳动,进而推动知识生产模式变革。具体而言,生成式人工智能不仅加速了知识生产实现从经验到数据分析、从实体化到数字化的转向,“打开了内容的自动生产之门”[25],还促使人工智能这一生产工具的应用从精英走向大众,形成了一种更加平等和标准化的知识生产模式[26]。另外,知识生产这一教育劳动还包括对科学知识的再生产、从科学知识到技术应用的转化等内容,知识生产者的劳动将推动数学、心理学、计算机科学等人工智能之基础学科的知识创新和新产出知识的技术转化,从而驱动着生成式人工智能的发展。

3 劳动对象:由硬知识到软知识

劳动对象的内涵随人类劳动的发展而不断变化,主要与人类的认识能力、生产工具的发展水平有关。在传统的生产劳动中,劳动对象一般被认为是有形的物质资料,包括没有经过劳动加工的自然物和经过劳动加工的原料[27]。而在信息时代,随着人类认识能力与生产工具发展水平的极大提升,人类劳动日益复杂化,劳动对象也发生了根本性的变化,即开始由物能性劳动对象转为信息性劳动对象,非物质形态的“信息”及其数字编码“数据”成为新的劳动对象和更重要的价值生产资源[28]。在知识生产劳动中,劳动对象即为知识,不仅包括教育知识,更是教育教学过程中所涵盖的事实知识、原理知识、技能知识和人力知识之合集[29]。严格来说,在当前的教育劳动中,知识生产的劳动对象应是扩大化、信息化的知识,即包括知识材料和知识产品在内的、以数据为主要载体、更新速度和体量超出人类认知范围的知识。

在生成式人工智能未参与知识生产之前,信息时代的知识已在内涵、载体、表征等多个维度发生了转变,而生成式人工智能的介入呈指数级地推动了知识的这一转变过程:①生成式人工智能更深刻地转变了知识的内涵与形态。一方面,生成式人工智能作为知识生产工具,不仅将几乎所有的数据都纳入了知识的范畴,还利用大数据开展模拟、分析和预测,挖掘既有知识的新内涵和新特点,甚至直接发现新知识,极大地拓展了知识的边界与内涵;另一方面,生成式人工智能作为知识生产者,通过自动化生产、人机互动式生产等方式,产生了大量具有“不确定性”的碎片化知识,同时产生了大量人类无法感知和表述、只能被机器识别与使用的“机器知识”,由此直接推动了知识形态由“硬知识”(即由人类通过权威证实的、不易被改变的知识)到“软知识”(即因更新与增长速度远大于权威证实速度而呈现流动形态的知识)的转变[30]。②生成式人工智能更有效地整合了知识的载体。基于以数字技术为核心的多元知识载体,生成式人工智能不仅增加了已有知识载体的智能性和交互性,使人与知识之间的交互更加便捷、有效,而且推动了知识载体对人类视觉、听觉、触觉等感知的多模态数据融合,显著提升了知识载体的传播效率和受众范围[31]。③生成式人工智能更直接地改变了知识的表征。生成式人工智能参与的知识生产,不仅使大量的产出知识直接呈现虚拟化、具象化和集成化的特点[32],还直接产生了由“逻辑”构成的人工智能知识表征。

在教育劳动中,生成式人工智能一方面作为协同劳动者和生产工具,将大数据纳入知识生产的劳动对象,极大地提高了知识生产的效率,加速推动了知识内涵和形态的转变,有力增强了知识的传播性和互动性;另一方面作为具备知识产品属性的劳动对象,成为需要知识生产者进行劳动加工来发展和完善的对象。而知识生产者对生成式人工智能的应用研究,不仅促进了生成式人工智能语料库、语言模型的持续改进与更新,还提升了以生成式人工智能为代表的人工智能技术系统的技术成熟度,驱动着生成式人工智能技术的发展和迭代。

表2 教育劳动的演进与变革

4 教育生产力:由转化到进化

由教育的发展变迁可以得知,教育劳动主要经历了三个阶段:知识传递阶段、知识生产阶段和智能知识生产阶段。由于生成式人工智能的参与,智能知识生产阶段的劳动者、劳动资料、劳动对象与前两个阶段相比均已发生了巨大的变化,反映了新时代教育劳动的演进与变革,具体如表2所示。三个阶段中生产力要素的性质变化说明,教育生产力的发展经历了两次重要演变:一次是由知识传递阶段到知识生产阶段的演变,可称为教育生产力的转化过程;另一次是由知识生产阶段到智能知识生产阶段的演变,可称为教育生产力的进化过程。

①在教育生产力的转化过程中,教育劳动对象的根本性变化带动了教育生产力的结构性转变。在知识传递阶段,教育劳动对象是受教育者,即潜在的、未来的社会劳动者,教育生产力作用的核心机制是通过提升劳动者的劳动能力来推动社会经济发展。不过,知识传递阶段主要处于农业经济和工业经济时期,社会经济的发展主要取决于物质生产活动水平,而知识、科学、技术相对于原材料、能源、资本等来说是相对次要的生产力影响因素。随着知识经济的兴起和信息时代的到来,知识(包括科学与技术方面的知识)和信息逐渐成为影响社会生产力发展的核心因素。在此基础上,教育成为知识生产的核心场域,知识生产也成为了教育劳动的核心过程。由此,在知识生产阶段,人类知识成为了教育劳动对象,教育生产力作用的核心机制转变为对知识的生产和转化,即基于对知识的生产和应用,实现知识对社会生产力要素的全面赋能。

②在教育生产力的进化过程中,教育劳动者和劳动资料的显著变化带动了教育生产力的功能性进化。在知识生产阶段,教育劳动者是知识生产的所有参与者,包括教师、学生、教育管理者和教育研究者等人类主体;而教育劳动资料是由教育劳动者手动控制和配置的知识生产工具,包括笔墨纸砚、打印机、计算机等。其中,知识生产工具虽已逐渐走向信息化、数字化和网络化,但依然只是人类加工知识和信息的工具,并不具备自主性。而到了智能知识生产阶段,随着生成式人工智能介入知识生产过程,不仅教育劳动者由人转变为“人∪机”的智能体,而且劳动资料也从人类手动控制和配置的知识生产工具转变为机器自动或人机协同(半自动)的知识生产工具,由此有力地推动了教育生产力表现形态的变革和生产功能的进化。

三 向何:人机协同教育图景

当人工智能在诸如国际象棋、围棋等专业领域超过人类智能时,人们已然意识到了人工智能作为社会生产力发展新引擎的潜力。但如何从“专用”走向“通用”,在当时仍被认为是摆在人工智能技术发展面前的一个巨大挑战,甚至是遥不可及的一种愿景[33]。而生成式人工智能的爆发式、跨越式发展,意味着通用人工智能已初具雏形[34],更具颠覆性变革影响力的通用人工智能时代的到来似乎已无法阻挡。在生成式人工智能的驱动下,教育领域面临系统性变革的机遇和挑战,“教育向何处去”成为智能知识生产阶段的新议题。基于此,本研究将从人机关系演进的角度,探讨从“此时”到“未来”的教育图景。

1 人机协作:触手可及的教育场景

人机协作处于人机协同关系的底层,主要指基于人机技能的互补,将任务在人类与机器之间进行合理的分配,以实现人类任务目标[35]。人机协作是当前包括教育在内的社会各领域中人机关系的主要表现,这一方面是机器的原因,即人工智能技术与功能尚不完善;另一方面是人的原因,即人类对人机协同理念与实践还存在主观不适应、准备不充分、方法不高效、规范不成熟等问题。实际上,人机协作在工业生产中已屡见不鲜,如在工业流水线生产过程中将机械性、重复性的工作分配给机器,而将灵活性、创造性的工作分配给人类——不过,工业时代的机器是缺乏智能性和自主性的“笨”机器,而当前信息时代的机器是可以从事更多元、更复杂工作的智能机器。

人工智能技术的迭代式发展,为在教育领域开展人机协作打下了厚实的基础。特别是生成式人工智能技术的发展,推动着人机协作以“翻新”已有教育业务的形式,逐渐成为教育教学中的常见场景:①在教学方面,教师不仅可以利用智能班牌、智能白板、智能教室监控等设备开展课堂考勤、实时互动、学生课堂表现监测等工作,还可以利用诸如“文心一言”AI工具完成试题生成、自动解题、试题批改、辅助备课等任务。本研究应用2023年9月发布的最新版本“文心一言”面向上述教育场景进行了相关功能测验,结果发现“文心一言”已能够根据书面用语较规范的用户输入完成任务并自动分析问题解决过程,为教师日常教学提供了有效支持。②在自主学习方面,学习者不仅可以利用智能导师系统、自适应学习系统等智能学习工具进行个性化学习,还可以利用诸如ChatGPT自然语言处理工具开展无边界的、自然对话的、面向兴趣的“一对一”辅导与技能训练。例如,学习者就某一具体问题与ChatGPT进行多轮“提问-回答”、让ChatGPT扮演面试官对学习者进行模拟面试训练等[36]。

2 人机融合:初露端倪的教育近景

人机融合处于人机协同关系的中层,主要指基于人与机器在智能层面的融合,以“人机一体化智能”执行、完成多元任务。人机融合是可预见的人机关系未来发展趋势,但也有赖于人工智能技术的突破、人机协同理论的成熟和人机协作实践场景的探索。可喜的是,当前以生成式人工智能为代表的新一代人工智能技术仍然保持快速发展的势头,越来越多的国家对人工智能的价值与潜力给予了高度重视、且纷纷制定了关于人工智能健康发展与规范应用的相关政策性文件,这无疑会有力地促进人机关系从人机协同向人机融合的跨越。例如,2023年7月,我国出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》[37],对生成式人工智能技术发展与服务规范做出了明确部署;12月,欧洲联盟就《人工智能法案》达成协议[38],该法案注重基于技术风险等级建立监管制度,确保人工智能创新发展与安全规范的平衡。

在教育领域,随着教育数字化的快速发展,人机协同也必然会朝着人机融合的方向发展。在人机融合阶段,随着人工智能技术的功能性、类人性特征日益凸显,技术将不再作为“可插拔”式教育工具、仅限于在部分教育场景应用,而是成为了教育环境不可分割的一部分,并作为教育场域生长性的、隐性的赋权者,推动教育边界的不断扩张。可以预见的是,人机融合式教师将成为未来教师的主要形态。在多元教育场景中,人类教师和人工智能教师将实现紧密融合——人类教师将作为创新工作规则的设计者和指导者,而人工智能教师将作为主要的问题解决者[39],共同创新教师的角色和功能,共同助力学习者获得更全面、更个性化的发展。例如,在心理健康教育领域,一些学校已开始尝试引入“人工智能心理辅导师”,以通过增强学生的倾诉意愿、自动化采集学生的体征数据、对学生实时进行个性化心理干预,来帮助学生缓解心理压力,促进其心理健康成长。

3 人机共生:未来可期的教育远景

人机共生处于人机协同关系的顶层,主要指依托“共生”理念(即两个不同的生物体以亲密合作的方式生活在一起,甚至结成紧密的联盟[40]),实现人类与人工智能的物种属性跨越,而共生形成一种具有超越性的混合智能体——“新人类”。在人机共生阶段,以保证人类的主体性为前提,在智能文明与社会文化的支持下,人工智能将突破技术的附属地位,成为与人类彼此悦纳的智能主体。一般来说,在人机共生阶段,“新人类”将成为物理世界与数字世界的双重公民,即人工智能是人类的“第二大脑”和数字行动代理,而人类为人工智能提供物质感知能力和物理行动代理。例如,在实现人类神经信号与数字信号相互转换的基础上,通过在人类的大脑皮层中植入人工智能芯片,来大幅提升人脑的计算能力,同时实现人脑与“智脑”的共生。此外,也存在物理世界与数字世界各有偏重的人机共生表现形式,如偏重物理世界的智能义肢、智能外骨骼装甲和偏重数字世界的数字孪生人、元宇宙游戏等。

在教育领域,人机共生将以“超越”的方式真正实现教育的颠覆性变革。教育者与受教育者的角色虽不会消亡,但教育的物理边界将彻底消失,“泛在”将成为教育的核心时空特性,学校这种教育形态也很有可能不复存在。未来的教育劳动依然会以知识生产为核心,但人类知识与机器知识的边界将重归于无。人机知识将成为“新人类”的劳动对象,同时将成为“新人类”成长所要汲取的养分。教育的核心目标之一是培养满足社会所需的未来劳动者,但随着智能时代的到来,劳动和教育的功能将发生变化:在智能化大机器生产造就的“休闲社会”中,劳动将成为人类自我表达的关键形式和自由特征的本质体现[41],教育则将成为保障人类主体性地位和助推人类实现自由而全面发展的核心路径。

四 结语

本研究围绕“是何”“如何”“向何”三个问题展开:针对“是何”问题,本研究梳理了技术生产力与教育生产力殊途同归、相辅相成的辩证关系,主要表现为在概念内涵上异中有同,在发展历程上相互促进;针对“如何”问题,本研究基于生成式人工智能对教育生产力要素变革效应的探析,阐释了生成式人工智能通过驱动劳动者、劳动资料、劳动对象和教育生产力形态的转变来重构教育生产力的过程机制;针对“向何”问题,本研究从人机关系演进的角度,呈现了人机协同从“此时”的人机协作到“未来”的人机融合、人机共生的教育图景。

本研究从生产力的视角,探析了技术与教育的内在联系和生产力作用机制,可为我国生成式人工智能与教育的融合发展提供理论参考,并推动我国人工智能教育的可持续发展。而面向生成式人工智能赋能的教育生产力全面重构和人机共生未来教育图景,教育中的具体劳动者如何适应并主动推动这一进程,是后续研究需要关注的重要议题。基于此,后续研究将从教师、学生、教育管理者和各方教育利益相关主体的视角出发,进一步探讨“能为”“何为”等问题。

[1]顾小清.ChatGPT对教育生态的影响[J].探索与争鸣,2023,(3):30-32.

[2]高盛.人工智能对经济增长的潜在影响[J].全球科创观察,2023,(16):1-17.

[3]UNCTAD. How artificial intelligence chatbots could affect jobs[OL].

[4]杨宗凯,王俊,吴砥,等.ChatGPT/生成式人工智能对教育的影响探析及应对策略[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,(7):26-35.

[5](德)马克思,恩格斯著.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.马克思恩格斯全集(第一版)(第46卷下册)[M].北京:人民出版社,1980:211.

[6][21][27](德)马克思,恩格斯著.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.马克思恩格斯全集(第一版)(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972:664、204、202-207.

[7](德)哈贝马斯著.李林,郭官义译.作为“意识形态”的技术与科学[M].上海:学林出版社,1999:62.

[8]刘炯忠,叶险明.从马克思对“生产力”概念的分类看科学与技术的关系[J].马克思主义研究,1995,(6):31-38.

[9]倪伟波,任雪萍.论哈贝马斯的科学技术生产力观[J].江淮论坛,2007,(1):65-70.

[10](德)李斯特著.陈万煦译.政治经济学的国民体系[M].北京:商务印书馆,1961:121-153.

[11](德)马克思,恩格斯著.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译.马克思恩格斯全集(第一版)(第26卷第一册)[M].北京:人民出版社,1980:210.

[12]洪宝书.关于教育本质的理论研究(上)[J].高等教育研究,1991,(2):3-9.

[13]鲁雁飞,曹建东.教育生产力发展研究:理论内涵、分析框架与作用机制[J].湖南社会科学,2013,(3):179-182.

[14]成素梅.ChatGPT引发人机关系新思考[N].中国社会科学报,2023-3-6(5).

[15]小冰著.阳光失了玻璃窗[M].北京:北京联合出版公司,2017.

[16]贾同,顾小清.数据技术驱动的教育形态重塑:路径与过程[J].中国电化教育,2021,(3):38-45.

[17]袁磊,徐济远,叶薇.AIGC时代的数智公民素养:内涵剖析、培养框架与提升路径[J].现代教育技术,2023,(9):5-15.

[18]Otting S K, Maier G W. The importance of procedural justice in human-machine interactions: Intelligent systems as new decision agents in organizations[J]. Computers in Human Behavior, 2018,89:27-39.

[19]何贵兵,陈诚,何泽桐,等.智能组织中的人机协同决策:基于人机内部兼容性的研究探索[J].心理科学进展,2022,(12):2619-2627.

[20]靖东阁.人工智能时代教育学知识生产的转型、危机与重构[J].教育研究与实验,2022,(2):33-39.

[22]姜华.从辛弃疾到GPT:人工智能对人类知识生产格局的重塑及其效应[J].南京社会科学,2023,(4):135-145.

[23]吴飞,段竺辰.从独思到人机协作——知识创新模式进阶论[J].浙江学刊,2020,(5):94-104.

[24]邓建国.概率与反馈:ChatGPT的智能原理与人机内容共创[J].南京社会科学,2023,(3):86-94、142.

[25]彭兰.智能时代的新内容革命[J].国际新闻界,2018,(6):88-109.

[26]张钺,李正风,潜伟.从ChatGPT到人机协作的知识共建[J].科学学研究,2023,(12): 2131-2137.

[28]王天恩.信息文明时代劳动对象演变的劳动价值和人类发展意蕴[J].马克思主义理论学科研究,2022,(5):48-56.

[29]OECD著.杨宏进,薛澜译.以知识为基础的经济[M].北京:机械工业出版社,1997:6-10.

[30]顾小清,郝祥军.从人工智能重塑的知识观看未来教育[J].教育研究,2022,(9):138-149.

[31]杜华,顾小清.人工智能时代的知识观审思[J].中国远程教育,2022,(10):1-9、76.

[32]郝祥军,贺雪.AI与人类智能在知识生产中的博弈与融合及其对教育的启示[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022,(9):78-89.

[33]肖峰.人工智能呼唤认识论探新[N].中国社会科学报,2020-10-27(5).

[34]黄荣怀.人工智能正加速教育变革:现实挑战与应对举措[J].中国教育学刊,2023,(6):26-33.

[35]Epstein S L. Wanted: Collaborative intelligence[J]. Artificial Intelligence, 2015,221:36-45.

[36]张志祯,张玲玲,米天伊,等.大型语言模型会催生学校结构性变革吗?——基于ChatGPT的前瞻性分析[J].中国远程教育,2023,(4):32-41.

[37]国家网信办,国家发展改革委,教育部,等.生成式人工智能服务管理暂行办法[OL].

[38]王卫.欧盟《人工智能法案》实行风险分级监管[N].法制日报,2023-12-18(5).

[39]余胜泉,王琦.“AI+教师”的协作路径发展分析[J].电化教育研究,2019,(4):14-22、29.

[40]Licklider J C R. Man-computer symbiosis[J]. IRE Transactions on Human Factors in Electronics, 1960,(1):4-11.

[41]成素梅.智能革命与个人的全面发展[J].马克思主义与现实,2020,(4):196-202.

The Reform of Educational Productivity by Generative Artificial Intelligence

JIA Tong CAI Jian-Dong[Corresponding Author]

Under the impetus of artificial intelligence technology represented by generative artificial intelligence, the revolutionary impact of information technology on education has become increasingly prominent. Generative artificial intelligence, as the latest manifestation of current technological productivity, its transformation of educational productivity will have a profound impact on the technological fields and the educational fields. Based on this, the paper firstly outlined the definitions of technological productivity and educational productivity, and analyzed the dialectical relationship of treading different paths that lead to the same and supplementing each other, between the technological fields and the educational fields from conceptual connotation and development process. Subsequently, this paper elucidated the process mechanism of generative artificial intelligence in reconstructing educational productivity, by presenting the development process of how generative artificial intelligence driving laborers from humans to intelligent entities, labor materials from allocation to intervention, labor objects from hard knowledge to soft knowledge, and educational productivity morphology from transformation to evolution. Finally, from the perspective of human-machine relationship evolution from human-machine cooperation to human-machine integration and then to human-machine symbiosis, this paper explored the prospect of human-machine collaborative education from “now” to “future”. The research of this paper provided a new perspective for a deep understanding of the relationship between technology and education in the new era, helped to clarify the evolution vein of artificial intelligence education, promoted the sustainable development of artificial intelligence education, and pointed out the direction for the development of human-machine relationships in future.

generative artificial intelligence; technological productivity; educational productivity; human-machine collaboration

G40-057

A

1009—8097(2024)01—0107—10

10.3969/j.issn.1009-8097.2024.01.011

本文为河南省教师教育课程改革研究项目“人工智能赋能的中西部区域教师‘教研训’一体化专业发展模式研究”(项目编号:2024-JSJYYB-088)、2022年河南省基础教育教师发展研究创新团队项目“中小学教师智能教育素养及其提升”(项目编号:教师〔2022〕41号)的阶段性研究成果。

贾同,副教授,博士,研究方向为教育信息化理论与实践、学习科学、人工智能教育等,邮箱为jiatong@henu.edu.cn。

2023年11月26日

编辑:小米