纵横视角下人工智能素养的理论研究与行动启示*

2024-01-27王春丽邢海风

王春丽 邢海风

纵横视角下人工智能素养的理论研究与行动启示*

王春丽1,2邢海风3[通讯作者]

(1.河南师范大学 教育学部,河南新乡 453007;2.智能教育河南省协同创新中心,河南新乡 453007;3.河南师范大学 软件学院,河南新乡 453007)

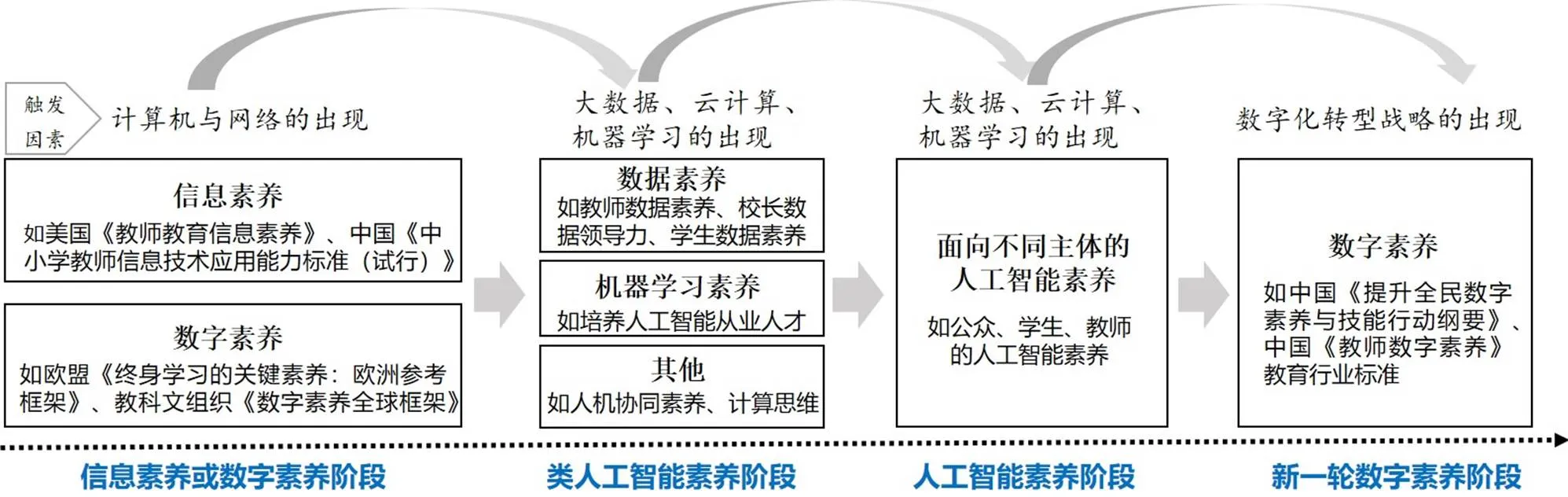

目前处于概念的混乱期,对技术复杂性的理解也存在不同,迫切呼唤对人工智能素养进行系统化审视。对此,文章针对人工智能素养与其他技术相关素养存在什么关系、不同主体的人工智能素养内涵是什么、如何开展人工智能素养理论研究指导下的行动等问题进行了探讨。具体来说,文章从纵向上梳理了技术相关素养的演进过程,将其划分为信息素养或数字素养阶段、类人工智能素养阶段、人工智能素养阶段、新一轮数字素养阶段;同时,从横向上辨识了不同主体的人工智能素养,主要涉及公众、学生、员工三类主体。在此基础上,文章从素养发展、素养体系、素养转变三个方面,剖析了人工智能素养理论研究的行动启示,以期为人工智能素养相关的理论良性发展和实践稳妥落地提供参考。

人工智能素养;信息素养;数字素养;公众;学生;员工

人工智能将人类带入一个需要与智能技术共同生活和工作的新时代,这带来了一系列尖锐的问题,如在一个充满人工智能的世界里,人们需要具备哪些素养?我们如何对这些素养进行概念化?如何帮助学习者具备这些素养?为了让人们更快、更好地适应这个新时代,人工智能素养(AI Literacy)的相关研究大量出现。作为全球素养研究与实践的引领者,经济合作与发展组织指出,尽管“何为素养”看似是一个直观的问题,却从来没有一个简单的答案,对素养的追问并非不证自明、不言而喻[1]。一方面,目前处于概念的混乱期,技术相关素养的概念不断涌现,人工智能素养相较于其他技术素养有何差异,是推进人工智能素养领域研究的基础性问题。另一方面,由于研究者关注的研究情境不同,对技术复杂性的理解也不同,因而对“人工智能素养是什么”的解答也不尽相同。以上现象恰恰说明当前进入了反思人工智能素养的重要时期,这就需要更进一步深化人们对该素养的理解与认识。基于此,本研究尝试从两个维度探索人工智能素养的本质:纵向上探寻技术相关素养的演进过程,横向上辨识不同主体的人工智能素养,并进一步分析人工智能素养理论研究的行动启示,以期溯源人工智能素养的出现逻辑、掌握人工智能素养的多元表现,从而推动该领域的理论建构与实践探索。

一 纵向演进:技术相关素养发展的四个阶段

历史上不断有新的技术相关素养产生,这些素养不仅是重要的学术话题,更是政策规划的热门方向,其术语使用受到学术研究、政策改革和实践发展的多重影响。在此,本研究重点选取“信息素养”“数字素养”两个被广泛提及的概念,同时选取“数据素养”“机器学习素养”两个与人工智能素养密切相关的概念,试图通过对比来厘清人工智能素养的出现逻辑。根据出现时间的先后,本研究将技术相关素养的演进过程划分为信息素养或数字素养阶段、类人工智能素养阶段、人工智能素养阶段、新一轮数字素养阶段,如图1所示。当前,不同素养呈现并驾齐驱的发展态势,并不因为后续素养的提出而被忽视。由于涉及的素养名称较多,本研究不再引述这些素养的具体定义,而是聚焦于四个阶段的演进逻辑。

图1 技术相关素养的历史逻辑

1 信息素养或数字素养阶段

计算机与网络的出现,催生了信息素养或数字素养,开启了信息素养或数字素养阶段。信息素养(Information Literacy)是美国信息产业协会主席Zurkowski[2]于1974年提出,初衷是培养学生的图书检索和访问技能;而数字素养(Digital Literacy)是以色列开放大学教授Eshet-Alkalai[3]于1994年提出并不断完善,旨在强调人们理解和使用电脑上各类数字资源的技能。显然,这两种素养在诞生之初都以掌握具体的技术操作为目标,实用性和现实性是主要特征。后来,学界对这种狭义的定义进行了反思与批判,指出仅满足当下需要的技能与快速发展的技术之间存在矛盾,如运用狭义信息素养所提出的机械化检索流程显然不足以解决现实世界复杂且混乱的问题。因此,更具变革性的定义不断被提出,相关的界定多达百种。尽管这些定义在内涵和组成要素上尚不统一,但多强调从有限的技能掌握走向集基本技能、思维方式、态度伦理于一体的素质与能力集合。

当前,使用“信息素养”还是“数字素养”与研究者的国别密切相关[4]。信息素养研究常见于联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,UNESCO)、美国和中国,如在教师教育领域,美国于2011年颁布《教师教育信息素养》、于2017年发布《ISTE教育工作者标准》,UNESCO于2018年提出教师信息素养框架“ICT-CFT”,而我国于2018年发布的《教育信息化2.0行动计划》将“从全面提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变”作为主要目标。数字素养方面具有代表性的研究源自欧盟,该组织在2016年发布的《终身学习的关键素养:欧洲参考框架》中首次提出“数字素养”并将其作为公民八大关键素养之一;2017年,该组织面向消费者、教育者、教育部门等主体设计了不同的数字素养框架;2020年,该组织又特别建立“欧盟数字技能认证”制度,来强化教师数字素养评估[5]。

2 类人工智能素养阶段

随着人工智能技术的更迭,每一种新的环境都有可能伴生一种新的素养表述。数据素养、机器学习素养、数智素养等一系列概念不断涌现,为人工智能素养的提出打下了基础,这些素养概念不断涌现的阶段可称为“类人工智能素养阶段”。始于20世纪30年代的人工智能,先后经历基于数据的人工智能、基于逻辑的人工智能、基于知识的人工智能三条技术路线。当前,基于数据的人工智能仍然是主流的技术路线,其原理在于:人工智能始于大数据,依赖云计算的计算能力,并通过机器学习做出判断[6]。大数据、云计算、机器学习的出现,触发了不同的素养需求,其中需求比较迫切的是培养教育者的“数据素养”和人工智能从业者的“机器学习素养”。2015年,Gummer等[7]提出大数据时代教师“数据素养”的定义,即教师收集、分析和解释不同类型的数据,并将其转化为可操作的教学知识和实践的能力。自2016年以来,国内对教师数据素养模型、评价指标、发展路径进行了一系列探索,“校长数据领导力”“教师数据驱动决策能力”“学生数据素养”等术语如雨后春笋般纷纷涌现[8][9]。而“机器学习素养”主要反映在以培养人工智能从业人才为目的的课程教学中,有关课程涉及机器学习概念和原则的理解以及技术实践[10]。

本研究认为,数据素养、机器学习素养是人工智能素养在某一技术发展阶段的具体体现。有研究者使用“数智”环境来描绘以大数据为主的人工智能技术环境[11],“数智素养”“数智胜任力”的概念由此出现。此阶段人工智能技术的应用要以数据素养的掌握为基础,因此不能割裂数据素养和人工智能素养。这些无限逼近人工智能素养的前置概念(即类人工智能素养)反映了人工智能素养在某种技术阶段的核心取向,也触发了人工智能素养自身的出现。

3 人工智能素养阶段

不同于信息素养、数字素养等舶来概念,我国较早开始了对人工智能素养的研究与实践。UNESCO表示,中国是人工智能“先行、先试、先管”国家的典范——中国制定了人工智能素养相关的政策、开发了相关的课程,并积极向公民普及人工智能素养。自2019年首届人工智能与教育国际大会举办以来,UNESCO发布了多项政策报告,不仅提出了高站位的理念,而且从可行、可操作的视角提供了解决方案,主要观点如下:①人工智能素养相较于以往技术相关素养必须有新的内涵;②人工智能素养应具有数字人文主义特征;③人工智能素养强调批判性思维;④超越以人工智能为中心的观点,确保人工智能素养服务于人之发展所需[12]。

许多研究对处于素养转折期的人工智能素养进行了剖析,欧盟DigCompEdu项目更新了公民数字素养指导方针,将人工智能素养作为有关数字技能提升的最新教育标准,其DigComp 2.2版本更是将运用人工智能视为公民的一种新数字能力要求[13]。我国学者将人工智能素养视为信息素养在智能时代的体现与再造,称其为“智能时代的信息素养”。另外,吴砥等[14]对信息素养在工业时代、信息时代、智能时代的表现进行了对比,提出了智能时代信息素养的新内涵;陈凯泉等[15]认为在智能时代需要为信息素养添加新的元素,如探讨学生智能素养时,可在原有信息素养的基础上添加编程能力、计算思维等匹配智能化社会深度认知的要素。可见,这些再造、优化的信息素养,实际上指的就是人工智能素养。

4 新一轮数字素养阶段

全球数字化转型步伐不断加快,世界各国纷纷将公民数字素养作为国际竞争和软实力的关键指标。数字化转型的政策风向使“数字素养”再次在重要国际组织报告中被大量使用,学界也纷纷探讨其时代价值、构成要素、实践路径等问题。数字化转型战略的提出,使数字素养成为各国数字化转型语境下的习惯用语[16],伴随数字化转型出现的数字素养更具战略属性,推进数字素养已成为一种社会责任与研究自觉,此时期可称为“新一轮数字素养阶段”。

2016年以来,日本推出《U-Japan》《教育信息化加速计划》等政策,突出了教育数字化转型的重点;欧盟发布《数字教育行动计划(2021-2027)》《2030数字指南针:欧洲数字十年之路》等文件,提出了数字化转型的愿景、目标和路径;UNESCO发布《教育数字化转型:联通学校,赋能学习者》《共同重新构想我们的未来:一种新的教育社会契约》,汇聚了新时代教育革新的国际共识;我国于2021年印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》,于2022年发布《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》和《教师数字素养》行业标准,并分别制定了学生和教师的数字素养框架[17]。这些政策文件的出台,体现了对技术相关素养的再认识与再深化。

二 横向辨识:不同主体的人工智能素养

技术发展催生了大量人群对人工智能的使用需求,然而,如果割裂技术所针对的主体,那么对素养的探讨将会是混乱的。欧盟数字素养研究就是以公众数字素养为基础,设计了面向消费者、教育者、教育管理者等不同主体的数字素养框架,以明晰数字素养在不同主体上的具体表现[18]。参考这一做法,本研究按照技术所涉主体类型对人工智能素养的内涵予以辨识。

表1呈现了公众、学生、员工人工智能素养的主要目标、培育模式与主要研究者,其中学生又分为中小学生和高校学生两类。在培育模式中,“非专家模式”主要用于帮助人们实现与人工智能的基本互动交流,面向的主体是社会公众;“专家模式”主要用于培养精通人工智能技术的从业者,面向的主体是高校计算机相关专业学生;“混合模式”则是非专家模式到专家模式之间的中间状态,面向的主体包括中小学生、高校非计算机相关专业学生、非技术背景员工等,他们的人工智能素养定位既不停留于公众层面与人工智能的基本互动,也不强制性培养人工智能专业人才,而是利用人工智能开展具有一定专业性质的学习活动或相关工作。

表1 不同主体的人工智能素养

1 公众的人工智能素养

人工智能全方位地改善了人类生活,有必要培养公众的人工智能素养。佐治亚大学的Long等[35]通过综述非技术背景人群的人工智能素养相关研究文献,作出如下定义:“人工智能素养被定义为一组能力,使个人能够批判性地评估人工智能技术,与人工智能有效沟通和协作,并将人工智能作为在线、家庭和工作场所的工具”;同时,提出人工智能素养的五个核心内容,包括知道什么是人工智能、理解人工智能可以做什么、懂得人工智能是怎么工作的、清楚人工智能该如何使用、明白人类是如何感知人工智能的;另外,还设计了教公众学习人工智能的方法,如要考虑激发学习者的兴趣,针对日常经历、游戏、音乐等常见事物进行解释等。

实践方面,Boden[36]出版了科普读物,为公众科普与哲学、心理学和社会相关的人工智能问题,许多国家更是将公众的人工智能素养纳入国家战略规划。例如,芬兰发起“1%的欧盟公民掌握人工智能基础”的倡议,并向全球开放“Elements of AI”在线课程,鼓励更多人了解人工智能是什么、可以解决什么问题、对生活产生什么影响、如何开展人工智能项目等问题[37]。基于此,本研究认为公众人工智能素养的培养目标在于帮助人们适应智能社会,促进人们审思人工智能提供的功能与背后的伦理问题,从而明智地、合乎道德地利用AI促进基本的生活、工作和学习需求。在公众人工智能素养的相关培养课程中,编程技能或计算机科学知识不是主要的学习内容,而要更多地考虑如何向没有数学或计算机科学背景的学习者传达人工智能概念,缓解学习者因数学或计算机科学知识匮乏而出现的不安。

2 学生的人工智能素养

(1)中小学生的人工智能素养

虽然许多K-12人工智能计划都是最近出现的行动呼吁,但向儿童介绍人工智能的想法可以追溯到上个世纪——1971年,Papert[38]通过LOGO编程语言和海龟机器人(Turtle Robot)教儿童学习人工智能,他认为孩子在对计算机进行编程的过程中,“既掌握了最现代、最强大的技术,又与科学、数学和艺术学科中的深层智慧建立了密切的联系”。目前,人工智能素养研究已渗透到教育的各个阶段。本研究从课程目标、课程内容、教学方法、教学工具四个方面,来分析小学、初中、高中三个不同学段的人工智能素养教育特征。

①课程目标:小学阶段,人工智能素养教育的重点是人工智能启蒙,以游戏化的方式让孩子接触人工智能和计算机科学,培养兴趣和意识,并根据年龄和认知发展进行教学调整。中学阶段,实施人工智能素养教育主要是为学生提供实践经验,使其能够与人工智能工具进行交互和交流[39],并应用人工智能解决问题。其中,初中生以体验与实践为主,重在应用人工智能解决简单的实际问题;高中生以理解与实践为主,重在应用人工智能解决具有一定挑战的实际问题。此外,也有研究者关注低龄儿童,提出要关注幼儿的人工智能意识、态度、思维和能力培养[40]。从某种角度上来说,人工智能素养的课程目标与以往的阅读或写作素养类课程相似,其复杂性将随着教育水平的提高而增加。

②课程内容:涵盖算法与编程、数据素养、情景化问题解决等九个模块,可归为人工智能基础,伦理和社会影响,理解、应用和开发人工智能三类[41],这是不同学段的人工智能课程都会涉及的内容。具体来说,在小学阶段,人工智能课程以生活体验和图形化实现为主;在初中阶段,要初步学习人工智能的基本概念和基本原理,如机器学习、自然语言处理、图灵测试等;而高中生具有更高的认知水平,已有一定的能力开发技术算法和组件(如Fisher精确检验、归纳推理、最近邻算法、相关性、图搜索等),因此高中阶段要深化原理认识,探索利用人工智能解决问题的过程和方法[42][43]。

③教学方法:强调协作学习、项目式学习、体验式学习等建构主义教学方法,且这三种方法覆盖各个学段[44]。其中,协作学习允许学生共同设计和相互讲授,鼓励学生通过人机协作有效地探索和应用知识,如让学生扮演项目经理、软件设计师、硬件设计师、艺术设计师等不同角色来协作设计智能汽车。项目式学习注重在一段较长的学习时间里,让学生利用学到的知识与技能应对现实世界的挑战,如通过设计机器人项目来让学生理解人工智能标记、训练和评估的原理。体验式学习则主要通过实践体验和反思来进行学习,如学生通过模拟机器人的创造性行为来学习人工智能。这些方法可用于提升学生的高阶思维能力,如问题解决能力、领导能力、项目管理能力和创造力等。

④教学工具:主要包括硬件为主型、软件为主型、智能代理型和不插电型[45]。近年来,越来越多的软硬件应用增强了学生对人工智能概念的理解,其中硬件包括机器人、小型单板计算机或微控制器设备,软件包括编程语言、神经网络、机器学习软件工具包等数字工具或开源平台;智能代理主要基于输入进行实时计算来教人工智能做出决策,如机器学习训练器、聊天机器人等;不插电型是在没有设备的情况下,使用角色扮演、讲故事等趣味方式讲授人工智能。这些教学工具不面向特定阶段的学生,其应用可以促进学生对复杂概念的理解。

(2)高校学生的人工智能素养

①计算机相关专业学生的人工智能素养。自人工智能技术诞生以来,人工智能通常是高等教育计算机相关工科专业的一门重要课程。1995年,Russell等[46]出版了权威的人工智能教科书《人工智能:一种现代方法》(),书中列出了本科阶段要学习的五类人工智能概念,包括解决问题的策略,知识、推理和规划,不确定的知识和推理,机器学习,通讯、感知和行动,为高校的人工智能学习提供了重要资源。此外,如何创新人工智能课程的教学方法受到了高校的关注,体验式教学法、游戏化教学法等在高校的人工智能课程中受到重视。高校强调本科生和研究生课程内容与人工智能的行业发展保持同步,如鼓励学生参与机器人技术应用、建模、仿真等各种操作,主要目的是培养人工智能专业的从业人员。Mishra等[47]指出大学开设人工智能课程并不新鲜,但大多数课程以人工智能的技术传授为主,讲授数学、算法和实现技术等方面的内容,虽然这在计算机科学框架内是必不可少的,但也失去了重要的教学机会:工科生的人工智能素养教育需结合哲学、神经科学、心理学、认知科学、语言学、经济学、社会科学等不同学科的知识,从根源上对人工智能进行解释,故建议采用跨学科的方法来讲授人工智能。

②非计算机相关专业学生的人工智能素养。早期计算机科学教育者极少向非计算机相关专业学生讲授人工智能,因为他们担心这个话题太复杂了。智能技术的快速发展,引发了学界对不具备计算机科学先验知识的非计算机相关专业学生的关注。Karaca等[48]引入“人工智能就绪度”(Artificial Intelligence Readiness)的概念,通过调查发现学生已经意识到了人工智能素养在职业生涯中的重要性,且他们希望看到人工智能教育能融入大学常规课程。相关的研究可归为两类:一类试图进行人工智能素养的理论研究,另一类则关注面向“非专家”的课程设计实践。香港教育大学Kong等[49]提出人工智能素养包括理解人工智能概念、使用人工智能概念进行评估、使用人工智能概念解决问题来理解现实世界三个部分,并指出通识教育中的人工智能素养与编程、机器学习的关系不大,但“要超越简单地知道关于机器学习的事实”。在课程设计方面,高校提倡根据学生的专业有针对性地开展人工智能教育,如针对医学学生进行计算机扫描图像识别、患者评估、感染率预测的AI应用培训,针对法学学生讲授基于AI工具的刑事司法偏见识别知识,针对文学学生培训AI机器翻译。但是,对目前的通识教育课程进行评价后,可以发现许多课程让学生使用编程练习,这违背了通识教育课程的设计原则:面向“非专家”的人工智能素养教育不是关于编程本身,而是关于对人工智能原理的理解与应用[50]。

3 员工的人工智能素养

随着人工智能逐渐渗透到各行各业,仅靠技术人员掌握人工智能知识还不足以满足社会发展的需要。许多政府、公司和机构意识到,与其将人工智能视为竞争对手,不如为员工提供适当的培训,来满足未来工作需求、提高生产效率、促进经济增长。Cetindamar等[51]指出,在“工业4.0”“数字化”“数字化转型”“大数据”等浪潮的推动下,员工应具备技术相关的能力(如数据收集、分析、道德、安全)、工作相关的能力(如决策、批判性思维、团队合作)、人机交互相关的能力(如情况评估、可用性分析、适应性专业知识)、与学习相关的能力(如终身学习能力、自我学习能力)。这些能力的提出,为员工的人工智能素养培养提供了参考。

作为员工人工智能素养的一种典型形式,教师人工智能素养受到了研究者的广泛关注。1976年,Robertson[52]发表《教育中的人工智能》一文,探讨了LOGO程序如何辅助小学教师理解和讲授数学。教师人工智能素养领域现已出现“人工智能视域下教师信息素养”“整合人工智能技术的学科教学知识(AI-TPACK)”“教师数智素养”“教师智能教育素养”等概念,研究范围涉及职前、职后两个阶段。目前,教师人工智能素养模型研究主要分为四个视角:①优化原有的教师信息素养框架,如于晓雅[53]基于UNESCO第三版教师ICT能力框架,设计了人工智能视域下的中小学教师信息素养框架,含有理解教育中的ICT、课程与评估等7个一级维度;权国龙等[54]将AI能力与教师信息技术应用能力进行桥接,构建了乡村教师智能素养模型。②依据人工智能技术的典型特征,如许亚锋等[55]针对大数据为基础的人工智能技术背景,利用韦恩图示意数据素养与人工智能素养的交集,提出了数智素养的结构。③基于对智能时代教师知识体系的理解,如闫志明等[56]提出的AI-TPACK模型描绘了人工智能技术、学科内容、教学方法之间的交互关系。④基于对智能时代职业特征的理解,如郭炯等[57]构建了包括技术、教育、社会三个维度的教师智能教育素养结构。总的来看,这些视角基本都含有认知、能力和情感三大要素。

三 人工智能素养理论研究的行动启示

人工智能素养得到大量关注,但若缺乏全局视角,就可能在内涵界定、结构解构上出现偏差。本研究从纵横双重视角进行了以下研究:一是厘清技术相关素养的历史演进,二是厘清人工智能素养在不同主体上的表现,相关回应可为理论的良性发展和实践的稳妥落地提供保障。根据人工智能素养纵向的历史演进、横向的多主体性和纵横交织下素养理论研究的深入,本研究剖析了人工智能素养理论研究的行动启示,主要如下:

1 推进技术相关素养的可持续发展

科技革命以近乎摧枯拉朽之势席卷整个社会,这种技术驱动力与需求驱动力、政策驱动力、文明驱动力共同推动人类从工业文明转向数字文明。人类不断发明并进化符号系统,这些符号系统作为思考的工具会逐渐改变我们的思考方式,并对社会、文化和我们的认知产生一定的影响,形成匹配这一时代的有关素养。各类技术引发的素养有其出现的历史必然性,研究与实践中也确实存在新素养不断取代前序素养的现象:①早期的技术素养主要是数字素养、信息素养;②近期的技术素养主要是数据素养、机器学习素养、人机协同素养,它们是人工智能素养在某种技术路线主宰时的具体表现形式;③当前聚焦于人工智能;④现在正进入新一轮数字素养阶段。其中,人工智能素养具有桥梁作用,作为一个重要的过渡通往新一轮数字素养阶段。

通过纵向分析,我们可以将信息素养或数字素养与后续素养的关系理解为“源”与“流”或“根”与“叶”的衍生关系:信息素养或数字素养作为技术社会的内在基础,类人工智能素养、人工智能素养、新一轮数字素养则作为信息素养或数字素养在不同技术情境中的预期表现,后续出现的各种素养是信息素养或数字素养的时代化阐述,是其特殊化体现。因此,要充分尊重素养的内在规律,结合历史背景,对有关素养做出清晰界定并提出场景性释义,将这些更新的素养框架作为帮助教育工作者培养学生的实用工具,促进素养研究与实践的可持续发展。

2 构建多主体、多阶段的人工智能素养体系

随着素养研究的不断深入,逐渐沉淀出比较稳定的素养主体。早期对人工智能素养的认知主要基于人工智能作为学习或认知内容的情境,随着人工智能技术的快速发展,社会中的人工智能无处不在,公民了解这一主题的时机已经成熟。在短短几年的时间里,面向公众、中小学生、高校学生、员工的人工智能素养研究已全方位展开,其突出变化是更加偏向对非计算机背景人群普及人工智能,提高“非专家”的人工智能素养通常被认为与培训人工智能专家一样重要,因为这个群体最有可能使用人工智能或与人工智能协同合作。可见,人工智能素养涉及的主体众多,在不同发展阶段关注的重点有所不同。这就需要构建一个涉及多主体、多阶段的人工智能素养体系,以实现人工智能素养培育的持续推进。

在人工智能素养体系中,应充分重视不同主体素养概念的边界,如近年来K-12研究较之其他主体更多,因此教师人工智能素养研究在一定程度上参考了学生人工智能素养的要素,今后还需明晰两者的区别,构建适合主体特征的素养模型。另外,员工的人工智能素养相关研究是有限的:一方面,多数工作针对特定职业(如教师),对不同行业的深入分析很少。因此,我们要了解不同行业所需的人工智能素养异同,采用德尔菲法、访谈法等调查专家、经理、专业人员、非技术员工的认识和看法,以丰富我们对员工人工智能素养的理解。另一方面,围绕未来工作的哲学问题已出现,如“人类应该工作吗”“自动化要控制在什么程度”“当企业采用人工智能技术时,人类和算法的配置如何调整”等[58]。以上问题试图呈现机器从自动化“劳动力”到自动化“脑力”的转变,对这些未知领域的探索将进一步深化我们对人工智能素养的认知。

3 从“技术”为中心向“人”为中心的人工智能素养转变

当前,人工智能素养的相关研究呈现出向“人的全面发展”这一最终目标靠近的趋势,研究人员正在微妙地改变他们的想法:从探讨“人工智能素养是什么”转为“人工智能社会需要什么素养”。例如,袁磊等[59]构建了AIGC时代数智公民素养的6A框架,包括表达力、探索力、道德力、解读力、应用力、适应力六种能力;林可[60]提出培养数字化社会的合格公民,使其“具备全球意识、法律意识和合理、合法、合规使用技术的数字公民意识”。可见,人工智能素养中以“技术”为中心的技能正逐渐向以“人”为中心的通用能力转变,此通用能力涉及创造力、分析思维、积极的自我驱动学习等个人基础能力[61]。在上述转变的影响下,人工智能素养要超越技术视角,以应对智能环境的挑战。可将此概念视为发展其他重要能力(如生活和职业技能、多学科技能、学习和创新技能等)的重要途径,使不同主体从技术的被动应用者转为技术的智能运用者、创新者。

总的来说,学界对人工智能素养的探讨趋向于将其视为一种服务于人自我发展的必要能力,其教育目标理应指向人的发展,充分发挥人的价值,使人具备应对智能环境挑战的多维度能力。在人工智能素养理念的指导下,我们要聚焦于“人工智能社会需要什么素养”这一问题,从更高的站位、全局的角度来培养人工智能素养,而不是限于浅层的概念学习或某种技能训练。

四 结语

人工智能素养不只是一个学术命题,还是一个重要的政策与社会话题,其话语体系发展受科技更迭、政策走向、社会演进等多方面因素的影响。本研究从纷繁复杂的现象中,提炼出技术相关素养经历了“信息素养或数字素养阶段→类人工智能素养阶段→人工智能素养阶段→新一轮数字素养阶段”的演进过程;之后,以公众、学生、员工三类主体为例,呈现了人工智能素养的多样内涵;最后,剖析了人工智能素养理论研究的行动启示。由于本研究偏重对关键领域的梳理,重点阐释了公众、学生、员工的人工智能素养,而对目前研究较少的主体(如中小学人工智能课程教师、学校领导)未加详细阐述。后续将选取特定主体设计课程、开展实证研究,以进一步探索人工智能素养教育的可为、应为、何为等问题。

[1]Rychen D S, Salganik L H, McLaughlin M E. Contributions to the second DeSeCo symposium[R].Geneva:Swiss Federal Statistical Office, 2003:12-15.

[2]Zurkowski P G. The information service environment: Relationships and priorities[M]. Washington, DC: National Commission on Libraries and Information Science, 1974:50-52.

[3]Eshet-Alkalai Y. Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era[J]. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 2004,(1):93-106.

[4]高欣峰,陈丽.信息素养、数字素养与网络素养使用语境分析——基于国内政府文件与国际组织报告的内容分析[J].现代远距离教育,2021,(2):70-80.

[5][13][18]郑旭东,马云飞,岳婷燕.欧盟教师数字胜任力框架:技术创新教师发展的新指南[J].电化教育研究,2021,(2):121-128.

[6]王春丽.国际组织的人工智能教育应用观:技术、实践及挑战[J].比较教育研究,2022,(10):86-93、102.

[7]Gummer E S, Mandinach E B. Building a conceptual framework for data literacy[J]. Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education, 2015,(4):1-22.

[8]杨淑婷,魏非.教师数据驱动决策能力评价的国际研究述评:框架、工具与实施建议[J].现代教育技术,2022,(8):67-74.

[9]林琦.数据领导力:内涵特质、结构模型与实践路径[J].电化教育研究,2023,(4):110-116.

[10]Webber K L, Zheng H Y. Big data on campus: Data analytics and decision making in higher education[M]. Princeton, NJ: Johns Hopkins University Press, 2020:75-76.

[11]范建丽,张新平.大数据+智能时代的教师数智胜任力模型研究[J].远程教育杂志,2022,(4):65-74.

[12]苗逢春.从“国际人工智能与教育会议”审视面向数字人文主义的人工智能与教育[J].现代教育技术,2022,(2):5-23.

[14][16]吴砥,李玲,吴龙凯,等.高等教育数字化转型的国际比较研究[J].国家教育行政学院学报,2023,(4):27-36.

[15][25]陈凯泉,何瑶,仲国强.人工智能视域下的信息素养内涵转型及AI教育目标定位——兼论基础教育阶段AI课程与教学实施路径[J].远程教育杂志,2018,(1):61-71.

[17]陈丽,张文梅,郑勤华.教育数字化转型的历史方位与推进策略[J].中国电化教育,2023,(9):1-8、17.

[19][35][37]Long D, Magerko B. What is AI literacy? Competencies and design considerations[A]. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems[C]. New York: ACM, 2020:1-16.

[20][24][39][43][45]Ng D T K,Leung J K L, Su M J, et al. AI literacy in K-16 classrooms[M]. Chanm: Springer, 2022:78-80.

[21]Touretzky D, Gardner-McCune C, Breazeal C, et al. A year in K-12 AI education[J]. AI Magazine, 2019,(4):88-90.

[22]Kandlhofer M, Steinbauer G, Hirschmugl-Gaisch S, et al. Artificial intelligence and computer science in education: From kindergarten to university[A]. Frontiers in Education Conference[C]. Eire: IEEE, 2016:1-9.

[23][41][44]UNESCO. K-12 AI curricula: A mapping of government-endorsed AI curricula[OL].

[26][42]中小学人工智能课程指南课题组.中小学人工智能课程指南[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,(3):121-134.

[27][46]Russell S, Norvig P. Artificial intelligence: A modern approach(4th)[M]. NJ: Prentice Hall Press, 2009:46-50.

[28][47]Mishra A, Siy H. An interdisciplinary approach for teaching artificial intelligence to computer science students[A]. Proceedings of the 21st Annual Conference on Information Technology Education[C]. New York: SIGITE, 2020:344.

[29][48]Karaca O, Çalışkan S, Demir K. Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS): Development, validity and reliability study[J]. BMC Medical Education, 2021,(1):50-63.

[30][49]Kong S C, Cheung M Y, Zhang G. Evaluation of an artificial intelligence literacy course for university students with diverse study backgrounds[J]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2021,2:1-12.

[31][50]Laupichler M C, Aster A, Schirch J, et al. Artificial intelligence literacy in higher and adult education: A scoping literature review[J]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2022,3:1-15.

[32][51]Cetindamar D,Kitto K, Wu M, et al. Explicating AI literacy of employees at digital workplaces[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2022,71:810-823.

[33][57]郭炯,郝建江.智能时代的教师角色定位及素养框架[J].中国电化教育,2021,(6):121-127.

[34]胡小勇,徐欢云.面向K-12教师的智能教育素养框架构建[J].开放教育研究,2021,(4):59-70.

[36](英)玛格丽特·博登著.刘西瑞,王汉琦译.人工智能哲学[M].上海:上海译文出版社,2001:65-68.

[38]Paper S. Mindstorms:Children, computers, and powerful ideas[M]. New York: Basic Books, 1980:28-30.

[40]柴阳丽,杜华.低龄儿童人工智能启蒙教育框架和实施途径[J].电化教育研究,2022,(9):89-97.

[52]Robertson M. Artificial intelligence in education[J]. Nature, 1976,262:435-437.

[53]于晓雅.人工智能视域下教师信息素养内涵解析及提升策略研究[J].中国教育学刊,2019,(8):70-75.

[54]权国龙,杜华,马丽.乡村教师智能素养:“桥接”框架、演进阶段与保障条件[J].现代远程教育研究,2023,(2):67-72、84.

[55]许亚锋,彭鲜,曹玥,等.人机协同视域下教师数智素养之内涵、功能与发展[J].远程教育杂志,2020,(6):13-21.

[56]闫志明,付加留,朱友良,等.整合人工智能技术的学科教学知识(AI-TPACK):内涵、教学实践与未来议题[J].远程教育杂志,2020,(5):23-34.

[58]Sutton S G, Arnold V, Holt M. How much automation is too much? Keeping the human relevant in knowledge work[J]. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2018,(2):15-25.

[59]袁磊,徐济远,叶薇.AIGC时代的数智公民素养:内涵剖析、培养框架与提升路径[J].现代教育技术,2023,(9):5-15.

[60]林可.超越技术素养的公民品格建构——国际数字公民教育经验及其对我国德育变革的启示[J].教育学报,2023,(2):29-43.

[61]Kirschner P A, Stoyanov S. Educating youth for nonexistent/Not yet existing professions[J]. Educational Policy, 2020,(3):477-517.

Theoretical Research and Action Inspiration on Artificial Intelligence Literacy from Vertical and Horizontal Perspective

WANG Chun-Li1,2XING Hai-Feng3[Corresponding Author]

Currently in a period of conceptual confusion, the understandings of technological complexity is also different, which urgently calls for a systematic examination of artificial intelligence literacy. Therefore, this paper discussed the relationship between artificial intelligence literacy and other technological related literacy, the connotation of different subjects’ artificial intelligence literacy, and how to carry out actions under the guidance of theoretical research on artificial intelligence literacy. Specifically, this paper vertically viewed the evolution process of technology related literacy and divided it into information literacy or digital literacy stage, analogous artificial intelligence literacy stage, artificial intelligence literacy stage, and a new generation of digital literacy stage. At the same time, the artificial intelligence literacy of different subjects was identified horizontally, mainly involving the public, students and employees. Based on this, the paper analyzed the action inspiration of the theoretical research on artificial intelligence literacy from three aspects of literacy development, literacy system and literacy transformation, in order to provide reference for the sound development of the theories related to artificial intelligence literacy and the steady implementation of the practice.

artificial intelligence literacy; information literacy; digital literacy; public; student; employee

G40-057

A

1009—8097(2024)01—0073—11

10.3969/j.issn.1009-8097.2024.01.008

本研究为国家社会科学基金教育学(全国教育科学规划)2021年国家一般课题“人机协同时代乡村教师智能素养结构与培养策略研究”(项目编号:BCA210091)的阶段性研究成果。

王春丽,副教授,博士,研究方向为人工智能教育应用、计算机支持的协作学习等,邮箱为clwang66@163.com。

2023年8月14日

编辑:小米