西方社会住宅区更新:政策历程、成效评估及中国的启示

2024-01-26张玲玲蒋丽君王嘉莉于文婷

张玲玲,蒋丽君,王嘉莉,于文婷

引言

二战后,西方国家通过工业建筑方法建造大量后现代主义风格的大型住宅区,以解决战后的住房短缺问题,为中低收入群体提供住房[1]。在短期的繁荣后,随着经济复苏,许多中产阶级搬离,部分社会住宅区(Social Housing Estates)①逐步沦为了“贫民窟”[2]。20世纪70年代后,大规模的社会住房建设基本停止。为了应对存量社区的社会问题,西方各国纷纷采取各种政策措施,重建或更新改造这些社区,共同的目标是分散贫困人群,促进不同收入、不同文化背景人群的混合居住,以改变社区贫困聚集、物质衰败的面貌[3]。这些社区历经了几十年的更新,其更新历程、政策经验和更新成效的评估方法,将是未来我国保障型大型社区发展与更新的有益借鉴。本文旨在梳理20世纪70年代以后美国、英国、荷兰、德国、新加坡5个具有代表性的国家社会住宅区更新的政策历程和成效评估方法,比较各个国家之间的共性与差异,以国际性、历时性的视角展望中国保障型大型社区的发展与更新。

1 西方社会住宅区更新的三种路径及政策历程

鉴于国家社会背景和住房供应政策的不同,西方国家政府应对社会住宅区的更新大致遵循三种路径:第一种,以租赁住房为主,从人口分散和混合的角度,防止贫困聚集,降低贫困率是社区更新的重要考量点,以美国、英国、荷兰为代表;第二种,以自有住房为主,社区本身物质环境的更新和居民生活质量的提高成为重要考量点,以新加坡为代表;第三种,城市变迁带来社区人口变迁,与城市更新和大规模人口迁移相适应的社区更新,以德国为代表。

1.1 美国、荷兰、英国:降低贫困率,促进社会融合

社会住房以租赁为主要供应方式的国家,在经历过20世纪五六十年代高速发展后,都普遍面临一个问题:中产阶级从社区中搬离[2],社区逐步成为贫困人群和外来移民的聚居地,出现一系列社会问题,从而被贴上“贫民窟”的标签。此类国家治理思路的核心出发点是如何降低这些社区的贫困率,促进社区内的社会融合,以此来改变贫困聚集带来的代际遗传和社区衰败。社区更新大致都经历了两个阶段:第一阶段,以分散贫困人口为目标,将贫困社区拆除重建为较低密度的高品质社区,将贫困人口分散到其他社区或城市居住;第二阶段,将贫困社区更新修复或重建为更高密度的社区,确保贫困人口能够实现较大比例的回迁,工作中心转移为在现有社区基础上的物质更新和社会环境、社区服务综合更新。这类社区以美国为代表,英国和荷兰也有类似的过程。

1.1.1 美国

美国面对低收入家庭住房问题的总体思路是通过合理的税收和金融政策鼓励低收入家庭拥有自己的住房,对无法利用自己收入解决居住问题的家庭,主要通过提供住房补贴的办法使该类家庭具备支付房租的能力[4]。虽然美国不以实物出租[5]作为主要的可支付住房(Affordable housing)供应模式,但还是有一定存量的租赁性质的公共住房(Public housing)社区在70年代以后面临重建与更新。上述更新发展路径的两个阶段在美国这类社区的更新过程中表现得较为清晰,分别有计划对应:第一阶段是结合住房券的“希望六号”计划(HOPE VI);第二阶段是选择性邻里[6]。

1992年,美国国会通过以城市复兴为目标的公共住房振兴计划,通常被称为“希望六号”计划。该计划试图将衰败的公共住房社区改造为密度更低、品质更高的社区,提高建筑和开放空间的安全性,以吸引中等以上收入人群,促进社区社会融合[7]。同时配合住房券,分散社区内的贫困人口。在1993—2007年间,“希望六号”计划共拆除了9.6万个公共住房单元,新建和修复11.1万个住房单元。位于极度贫困社区(贫困率不低于40%)的公共住房比例从1995年的43%下降到了2008年的26%[8]。虽然改造后的社区环境和管理得到完善,满意度有所提高,居民收入总体增加,对周围社区的经济状况产生了积极的影响,但该计划是通过降低密度促进混合收入社区来减少贫困的集中,大量拆除导致公共住房存量减少,并相伴产生了“绅士化”,许多贫困居民被迫离开流离失所[7]。例如,亨利霍纳住宅区在“希望六号”计划的资助下实施了住房拆除和重建工程,但只有大约20%的人回到了新开发的社区,回迁率低,社区凝聚力反而低于周围社区[9]。这种更新方式无形中破坏了居民之间的社会网络,使得贫困人口因拆迁被迫搬离,又利用住房券在同一城市或另一个城市的贫困社区中重新聚集[10]。

为应对这些问题,2009年之后奥巴马政府提出了选择性邻里(Choice Neighborhoods)计划。该计划强调一对一置换原则提高了新建或改建社区的容积率,确保更多的原住民能够回迁到更新后的社区,以最大限度地维持原有社区的社会网络。在确保回迁率的同时,选择性邻里计划通过提供社会服务、改善公共安全、振兴社区内基础设施,吸引中等收入家庭搬入,以逐步降低贫困率促进融合。对于具体的更新规划,选择性邻里计划提出了“住房、居民、社区”3个核心目标,并进一步分解为11项具体内容[8],兼顾了物质更新和居民的社区支持。更新过程中引入了更多元的实施主体和资金来源,并强调公众参与,因此具体的更新规划也更细致、多样、综合。例如,旧金山Alice Griffith社区(图1)采用分阶段更新建设的方式,让原有的居民在新的公共住房单元建成后直接搬进去,以减少搬家次数。总体而言,选择性邻里计划更新成效显著,更新后社区在住房、居民、社区3个方面均有较大改善,创造了更有凝聚力、更可持续的社区[11]。

图1 Alice Griffith社区

1.1.2 荷兰

荷兰的社会住房是指由住房协会或公立住房公司提供的租赁性质的非营利性住房[12],保障面广,20世纪90年代顶峰时期覆盖到人口的40%以上[13]。1960年代新城运动伊始,较高收入和年轻的居民选择搬入郊区多样、新型的社区和独户住宅,而旧城的中心区逐步沦为低收入者的聚集地,并且引发了部分城市旧城区的衰败[14]。1970年代早期的城市改造,主要采用土地公有化和住房社会化的方法,将老旧住区改建或新建为社会住宅,出租给原有的中低收入居民[15]。这种老旧住区与社会住宅相结合的更新方式,极大地改善了旧城基础设施与物质环境,促进了社会住宅区在城市空间的均匀分布。但新建社区为多层或高层现代公寓,功能单一,建筑质量较低,并且和美国城市类似,少数裔移民逐步集中于此,成为具有种族隔离特征的贫困社区。1990年以后,因居住环境恶化出现一系列社会问题重新成为城市更新的对象。

1995年,荷兰政府推出大城市政策(the Big Cities Policy),围绕物质、经济和社会3个主题推进社会住宅区的更新,更新的目标也是实现混合社区。早期政策措施包括:改善室内设施,改善社区公共空间、绿化,拆除部分低成本住房与更昂贵的住房混合,以吸引中高收入家庭搬入,创造混合社区。但由于这类社区外来移民聚集,中高收入家庭并没有如预期般被吸引到更新后的社区定居。在稍后阶段,更新目标转变为为现有居民提供更好的就业机会,关注点从物质更新转变为社区帮扶。Bijlmermeer社区是荷兰社会住宅区更新的典型案例,其采取的城市更新策略包含了大量以改善社会环境和居民社会经济地位为目标的举措,并非仅停留在解决住房和物质环境更新的层面[16]。在拆除重建以实现不同性质住房混合的同时,还引入足球俱乐部体育场、电影院、剧院和高端办公楼等核心设施,实现了在城市肌理上与中心城市的连接[17],彻底改变了“污名化”的社区形象(图2)。

1.1.3 英国

1960—1990年,英国国家和社会资本对贫困社区和工业用地进行大规模地更新[18],同样经历了早期自上而下“大拆大建”的粗放型更新,政策的出发点在于调整市场失灵并提高内城土地利用效率。这种方式在20世纪80年代达到高潮[18],大量贫困社区被拆除重建为新住宅、商业地产或产业园。这种物质更新的方式与增长主义主导的内涵欠缺了对社会贫困的关注,导致贫困人口只能依赖更新的涓滴效应少量获益或因“绅士化”而被迫外迁。20世纪80年代末土地市场因宏观经济下行而震荡,这种粗放更新所带来的社区经济增长也转瞬即逝,并导致英国贫困社区数量进一步扩大,社会极化问题越发突出[18]。

20世纪90年代末,英国政府通过国家社区更新战略(National Strategy for Neighborhood Renewal),构建了“中央—区域—地方—社区”的多层面更新机制[19]。1998年的社区新政(The New Deal for Communities,NDC)作为英国社区更新战略的重要部分开始实施,主要目的是减少一些最贫穷的社区和该国其他地区之间的差距。1999—2008年,通过多重剥夺指数(Index of Multiple Deprivation)进行贫困定位,划定了39个NDC社区实施更新计划。计划实施的成效经过系列评估发现,社区状况的提升集中于生活环境、治安等方面,就业等反贫困核心问题依然突出[20]。这时期的政策追求绩效,效率至上,迫使行动多选择空间品质提升等快速、显化的物质产出,而忽略了对贫困人口发展的关注[18]。

2 0 0 0 年推出体面住房计划(Decent Homes Program),是针对住房实体的更新,以改善社会住房租户和弱势家庭的住房条件,制定了一个“体面”标准,所有社会住房都应按照这一标准进行改善,并为之提供资金。2001—2010年,改善了100多万套住房,安装了81万个新厨房、61万个新浴室和114万个新中央供暖系统,提高了弱势家庭的整体住房水平[21]。

2010年以后金融危机背景下英国空间治理中新自由主义加深,中央政府力量逐步退出社区更新,地方政府获得更多权力,这营造了较为自由的制度环境,自下而上催生了更新模式的创新。更新规划融入了更多租户参与的决策,地方反贫困政策也更关注于微观尺度的个人发展,实现了从物质更新向综合性的“人的振兴”转变[18]。

与美国、荷兰试图实现混合社区不同,英国社区更新的重点都旨在干预衰退的社区与住房本身,处理特定社区的特定问题[22],经历了从侧重物质更新到侧重“人的振兴”的转变。1979年撒切尔政府上台,采取出售市政公房的政策,通过购买权补贴超过200万套社会住房实现私有化[23],因此英国社会住房的自有率要高于美国和荷兰,社区人口整体较为稳定,更新政策关注“人的振兴”而非“人的融合”。

1.2 新加坡:高自有率前提下的社区微更新

亚洲国家的福利住房政策普遍具有高自有率的特点,社会住宅区的发展整体更为稳定,社区更新主要应对的是社区本身的物质老化,以及落后的设施不能适应新时代生活需求的矛盾,以新加坡为典型代表。1960年新加坡政府成立建屋发展局(Housing Development Board),通过建设组屋来解决住房短缺问题,改善居民的住房条件。到20世纪70年代之后,随着房荒问题的缓解,新加坡住房政策的重点转向改善居住质量[24]。1995年建屋发展局推出了住房更新策略(Estate Renewal Strategy),以振兴旧屋苑的居住环境,使其达到较新屋苑的标准,实行了主要升级计划(Main Upgrading Programme)、选择性整体重建计划(Selective En bloc Redevelopment Scheme)等多项组屋重建计划。以宏茂桥新市镇的旧屋苑为例,在选择性整体重建计划的实施下,通过拆除和引入新的建筑与设施,补偿被安置的居民,加强社区联系等措施让老屋的环境焕然一新。主要升级计划也在10年内针对该社区不同的居住组团进行了公共空间、停车楼、避雨步行系统等邻里公共设施的更新,并改造了电梯、建筑外墙以及住宅内部设施(图3)。

21世纪后,因为组屋内居民的老龄化、多民族化特征明显,就通过电梯升级计划(Lift Upgrading Programme)、家庭改善计划(Home Improvement Programme)、邻里更新计划(Neighbourhood Renewal Programme)等一系列计划,升级组屋住宅质量、改善公共设施。并通过限制社区甚至楼栋单一种族居民的比例[5],弱化社区阶层和种族特征,促进阶层混合和社会融合。当前,新加坡组屋的更新范围由小规模的住房修缮发展到整个城镇的综合复兴,实现了住房和交通、基础设施的协调发展,社区凝聚力进一步提升,整体环境朝着绿色环保、便利休闲的可持续方向发展。

1.3 德国:人口迁移驱动社区更新

德国社会住房也为租赁住房,包括由住房合作社、政府、企业和个人投资建设的多种住房类型[25]。在东德,社会住房存量在住房总量中占比超过一半[26]。1990年德国统一后,大量东德居民去西德寻求就业机会和更高的收入。短时间内,东德大规模人口迁出,社会住房出现了较高的空置率,许多城镇面临经济结构调整,而西德因为人口激增导致住房短缺。为了重新平衡住房市场,国家资助的东部城市重建(Stadtumbau Ost)和西部城市再开发计划(Stadtumbau West)先后启动。

东部城市重建计划于2002年在东部5个州和柏林启动。在重建计划开始时,资助的重点是拆除在城市边缘20世纪八九十年代建造的未经翻修的住宅。2002—2007年,几乎60%的财政援助用于拆除措施,住房空置率从2002年的16.2%降至2010年底的8.3%[27]。2010年重建计划的第二阶段,开始注重市中心和靠近市中心的旧建筑区的升级措施。这一阶段联邦政府和各州扩大了保护和翻修旧建筑的范围,支持基础设施的恢复和调整,并鼓励私人业主参与重建。2002—2016年,东部城市重建计划资助了490多个城镇和社区,拆除了约30万套公寓,实施了近1 200项城市重建措施[27]。建于1976年的莱比锡市格吕瑙社区(Grünau)在东部城市重建计划的资助下开始实施一系列的复兴措施,以解决社会转型后造成的社区空置问题,主要措施包括拆除空置住宅、对住房进行现代化改造、优化社区内绿地和运动场、翻修和新建学校和日托中心等[28]。租金优势和社区环境的提升吸引了新居民的涌入,近10年社区居民人数逐步恢复到稳定,不再有持续的迁出。

西部城市再开发计划于2004年在包含西柏林在内的11个西部州启动,重点是应对经济变化和人口增长。重要措施是加强市中心的功能,恢复荒地的活力,“见缝插针”地进行社区重建和更新。计划实施后,西德实现了移民的平衡,实施的可持续的住房,儿童教育和老年人服务等政策均获得了投资,居民也拥有更多的就业机会和更低的失业率[29]。2017年以后,东西部城市重建计划合并为一个联合城市重建计划(Programm Stadtumbau),以支持城市和社区的可持续发展。2020年之后,城市重建计划在新计划——增长和可持续更新(Wachstum und nachhaltige Erneuerung)中得到延续。德国社会住宅区更新应对的主要问题不是贫困聚集和社区衰败,而是人口迁移带来的东部的住房空置和西部的人口激增。

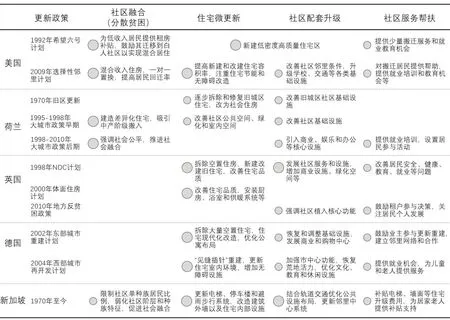

从西方国家社会住区更新的3种发展路径可以看到“分散”不是解决贫困社区问题的有效途径,适度“集中”,保护低收入居民的社会网络,逐步更新物质环境,提升社区服务水平,促进社区融合发展是各个国家的共同方向。各个国家起点各有侧重,但目前更新政策都趋于综合,可以归纳为社区融合(早期表现为分散贫困)、住宅微更新、社区配套升级、社区服务帮扶4个方面同步推进的综合更新(图4)。

图4 西方社会住宅区更新政策演变

2 西方社会住宅区更新成效评估

各个国家与社区更新相配合的是对更新成效的评估,通常评估结果将影响新一轮城市再生、社区更新政策的制定。在更新成效评估中通过历时性的数据采集和横断面的对比研究,测度居民对社区各个方面的生活感知,通过以人为本的评估获取更新成效全方位的图景,以实现后续对社区进行更精确、高效的干预。

2.1 历时性的数据跟踪

历时性的数据跟踪是最普遍的社区发展和更新成效的评估方法,许多国家与研究机构都有相应的多时间截面的评估体系和研究。其中新加坡与荷兰跨越的时间最长,英国在社区新政计划实施后也进行了阶段性的数据跟踪。

新加坡建屋发展局自1968年以来,每隔5年对居住在HDB公寓的居民进行一次抽样家庭调查(Sample Household Survey),来收集反馈数据并确定组屋的发展。在最近的SHS 2018中,对所有组屋的近8 000户家庭进行了采访,通过面对面访谈和在线调查的方式收集了HDB居民家庭概况(人口构成、经济状况)和物质生活环境(对环境和设施的满意度、流动性和居住愿望、出行方式)两部分的数据。调查结果较为理想,居民对其公寓、社区和屋苑设施的满意度达到90%以上,大多数居民都对自己的城镇产生了归属感[30]。历次数据跟踪结果反映,新加坡组屋社区发展一直较为稳定,居民随着社区更新稳步提升了生活水平,住房和社区物质环境改善的同时,满意度和归属感所指向的社会环境也逐步提升。

荷兰自1964年以来每4年进行一次全国性的住房需求抽样调查(Het Woningbehoefte Onderzoek——WBO),采集的数据包括:家庭组成、住房情况、负担能力、需求和住宅流动性的信息,以及与居民生活状况感受相关的数据,包括对当前住所的评价、与邻里的联系等[31]。有学者利用调查数据来研究成功社区和问题社区之间的差异,目标是使政策制定者能够通过问卷的度量来区分问题社区和成功社区。并且还依据持续的研究成果不断改进量表,形成较为完善的居住环境满意度量表RESSDLV(Residential Environmental Satisfaction Scale)[32]。信度和效度测试证实,RESS-DLV是一个有效的工具,可以从居民的角度深入了解社区的物质和空间特征以及社会文化属性,测量居住满意度以及认知受到环境变化影响的方式,深入探讨成功社区和问题社区之间的差异。RESS-DLV以及缩减版(完全版18个变量,根据前期数据结果进行数据分析和简化,精简版缩减到8个问题,也能够有效检测得到居民的满意度差异。)是目前国际范围应用较为广泛的居住满意度量表。在荷兰Bijlmermeer社区更新规划制定的前期和实施过程中,就多次利用RESS-DLV展开居民意愿调查,并参考结果进行各项更新政策的修订[33]。

在英国社区新政计划中,英国地方当局利用多重剥夺指数(Index of Multiple Deprivation,IMD)和地区配额制度选择出符合条件的39个社区作为研究样本,实施了一项10年的更新计划,并与同等条件的贫困社区对比,以评估更新计划的实施效果。2002—2008年,进行了两年一次共4轮的家庭调查和行政数据收集。根据数据跟踪,探讨了39个社区在更新过程中人口流动性变化与6个方面物理、社会环境变化之间的关联性,结果表明:在39个社区中,与减少犯罪、改善住房等环境相关的指标有显著改善,而与居民健康、教育和就业环境等相关的结果虽然发生了积极的变化,但是相对于没有执行更新计划的社区变化并不显著[34-35]。基于跟踪结果,2010年之后英国新一轮地方主导的社区更新政策制定就更关注人的发展,而不仅局限于物质的更新[22]。

2.2 横截面对比研究

通过问卷调查等方法进行历时性的数据跟踪是记录和研究社会住宅区发展、更新成效的根本办法,各个国家几乎都有采用这种方法。除了纵向的历时性研究,还有在某一时间截面的横向对比研究,通过贫困和非贫困、更新与未更新、不同更新政策的社区,基于统一标准的调查,以进行贫困定位或确定更新成效。这两种方法常常会交叉使用。

美国1993年以后,在巴尔的摩、波士顿、芝加哥、洛杉矶和纽约5个城市进行了一项较大规模的针对公共住房的调查“向机会转移”(Moving To Opportunity,MTO)实验,目标是厘清1974年之后推出住房选择券计划(Housing Choice Voucher Program,以下简称“住房券”),在缓解贫困聚集、促进社会融合方面的成效。住房券旨在补贴低收入家庭,使其能够在私人租赁住房市场上选择适宜的住所,获得更安全、设施更完善的居住环境,并且由此实现不同收入阶层的融合。20世纪80年代在计划推进过程中,一些学者发现住房券使用者正越来越多地集中在低收入和少数族裔社区,并且随着时间的推移向郊区扩散,甚至被批评为贫困的重新集中而不是分散[10]。因此1993年开展了5个城市的调查实验,参与的家庭被随机分配到3组中:实验组接受住房券,并被要求搬到贫困率不超过10%的社区;比较组接受住房券,可以搬到任何地方;控制组没有收到任何住房券,可以自由行动[36]。结果显示住房券对个体的影响较为复杂:一方面,能够显著提升所居住的社区环境,进而改善个体的健康水平,提升其收入水平,还能使青少年暴力犯罪行为减少,高中辍学率降低,学业成绩提升。另一方面,也有学者指出社区邻里环境的改善对个体的影响不显著[37]。MTO实验的结果也揭示了“希望6号”计划的弊端,社区“绅士化”更新并分散贫困居民后,面临的可能是阶层排斥和贫困重新聚集。这成为2009年以后美国转变政策措施开启“选择性邻里计划”,强调“一对一置换原则”的重要依据。

欧盟RESTETE项目(Restructuring Large-scale Housing Estate in European Cities:Good Practices and New Visions for Sustainable Neighborhoods and Cities)是2002年起由欧盟第五研究框架项目资助的欧洲城市大型社会住宅区可持续发展和更新研究项目。该项目调查了10个欧洲国家的29个二战后建设的大型社会住宅区。调查设定的社区规模标准为至少包含2 000个住房单元。为了确保调查结果具有可比性,所有国家的社区均采用同一份问卷,总计超过4 700个家庭接受了调查[38-39]。研究中社区质量是通过平均满意度得分来测度:受访者对于社区质量(Neighborhood Quality)给出一个1—10的满意度评分,总平均成绩为6.3分。同时受访者需要对过去5年社区质量是上升还是下降给予评价,最终以表示下降和表示上升的人数的比值来反映社区发展状况[38-39]。该项目的调查设计较好地平衡了各国的差异,形成了可以比较的社区发展状况评估,对后续其他地区调查具有借鉴意义。

各个国家对社会住宅区发展状况和更新成效的评估是政策修订的重要依据,在政策演变中起到了重要作用。总体而言,无论是历时性的数据跟踪,还是某个时间截面的对比研究,各个国家都是通过面向居民的问卷调查来实现数据的采集分析。调查所采用的方法、变量指标体系及研究结论,对未来中国保障型大型社区发展和更新成效的评估有着重要借鉴意义。

3 西方社会住宅区更新的核心经验及对中国的启示

3.1 自有与租赁对社区发展的影响差异

在社会住宅区更新近半个世纪的历程中,应该注意到一个背景因素的差异:在亚洲无论是新加坡组屋、日本公营公团住宅还是中国香港的公屋居屋,其中住房自有比例都接近或超过一半。住房所有权为居民提供了一种安全感和个人身份象征,房主相对租户具有更高的自尊心,且对社区会有更强烈的归属感和责任心。同时,研究文献支持住房所有权是住房满意度的重要决定因素,与租房者相比,房主的住房满意度明显更高[40-43]。社区自有住房比例较高,人员流动就更小社会网络更为稳定,同时居民对社区的责任感更强满意度更高,为社区整体稳定发展奠定了基础。这可能是亚洲国家没有出现类似于欧美国家大规模社会住宅区衰败的原因之一[2]。

这一背景差异也进一步带来了社区更新政策的差异:亚洲国家主要应对的是社区本身的物质老化,住宅微更新和社区配套升级成为政策重点;欧美国家需要应对贫困聚集、种族隔离带来的社区衰败,如何实现社区融合成为主要的政策导向,各个国家一系列措施都是围绕这一目标展开。在更新历程中,部分欧美国家在住房政策改革中也引入了社会住房产权出售,鼓励低收入居民成为房主。规模较大的是1980年代英国购买权补贴,随后1990年代初美国也进行了公共住房改革,提倡居民管理并拥有住房所有权,将部分重建后的公共住房以低价出售给居民。虽然这一政策并未解决公共住房种族隔离的根本问题,但给予居民一定的选择权,激发了居民参与的积极性,为后来“希望六号”计划开辟了道路[44]。

中国保障型大型社区的发展整体更接近于亚洲模式,较高的住房自有率,没有突出的种族隔离问题,具备了稳定发展的基础。目前中国的保障房政策趋势是共有产权房与公共租赁房逐步取代经济适用房成为主导的住房类型②。在这一趋势下,应该注意到区别于市中心的保障房,在中低收入居民较为集中的保障型大型社区中,让部分居民拥有住房全部或部分的产权,对社区长期稳定发展具有正向作用:居民在社区中有更强烈的归属感,同时能够享受到城市发展、房产增值的红利,将是改善贫困和阻断代际遗传的保证之一。

3.2 从分散贫困到综合振兴

以租赁为主要供应方式的欧美国家,社会住宅区更新历程有着统一的趋势:从意图分散贫困、仅注重物质更新逐步转变为物质环境和社会环境兼顾的综合更新,体现在社区融合、住宅微更新、配套升级、服务帮扶4个方面的综合振兴。前期对贫困社区中社会网络价值的忽略引发了新的社会问题,带来了整体更新理念和价值观的转变。

3.2.1 “邻里效应”的失效和贫困社区中社会网络的价值

欧美国家社会住宅区早期更新的核心理念是通过“混合居住”实现社会融合,实际上是基于“邻里效应”(Neighborhood Effects)理论,认为社区的邻里资源、经验和品质以及邻里机构会在一定程度上塑造居民的观点、行为和机会[17]。无论是通过房租补贴将低收入人口迁入环境更好的高收入社区,还是通过高品质更新重建社区,吸引高收入家庭迁入,其目标都是希望实现不同阶层混合居住,通过高收入家庭的“邻里效应”改变贫困家庭的劣势处境。但据各国更新历程,没有足够的证据证明单纯与高收入阶层的居住融合能够明显帮助低收入人群改善自身的社会处境。

“希望六号”计划降低容积率“绅士化”的社区更新,仅少数非最低收入家庭能搬回更新后的住房,许多贫困家庭通过住房券转移到其他社区[6]。这些家庭虽然搬迁到更为富裕的社区,但普遍面临社会网络上的孤立。有研究表明,贫困少数裔家庭搬迁到在白人占主导的地区为少数裔租户建造的分散住宅单元,虽然社区更安全、压力更小,但很少有证据表明搬家者与新邻居有过重要的互动,或者获得了社会资本。事实上,许多搬家者都与以前的邻居保持着联系,并定期回原社区参加教堂活动或社交活动[7]。在“绅士化”更新后的社区中,回迁的居民也可能面临更高的租金和不同阶层“糟糕”的邻居,承担失去社交网络的风险。一些激进地区的改造,甚至被居民理解为驱逐贫民的一种机制[45]。正是基于以上这些“邻里效应”失效的经验,美国在选择性邻里计划中明确提出“一对一置换”的要求,项目改造或重建后容积率提高,确保原住民可以大比例回迁更新后的社区,以保护原有社区的社会网络。社区社会网络带来的社会资本,对于无力从城市中获得更多社会资源的低收入人群尤为重要,这类人群的迁移不仅由经济因素驱动,而且由社会和文化力量驱动[46],需要重视植根于当地社会网络的情感依恋(place attachment)。

在中国社区的实证研究也同样证实了与邻居的社会互动对居住满意度的积极影响,尤其是在低收入群体中[47]。因此在未来中国保障型大型社区的更新改造中,保护社区的社会网络是不可忽视的一个重要基点。建设伊始,中国大部分城市的保障型大型社区都是以经济适用房、动迁房为主导,包含少量的商品房和公租房,但经过近10年的发展已经有一些住房转变为了二手房或出租房,开始逐步形成户籍低收入人群和外来中等收入人群混合居住的格局。在未来社区更新中需要重视和保护这种自发形成的多样化的人口结构,避免因为更新居住成本提高等原因打破原有社区人口结构和社会网络。

3.2.2 物质环境和社会环境综合振兴

在保护社区社会网络的前提下,以住宅微更新为基础,社区设配套升级为主干,更高容积率的开发和核心功能植入是西方社会住宅区物质环境和社会环境综合振兴的核心经验。

住宅微更新是确保居民生活条件改善的最直接措施,无论是英国、荷兰还是新加坡,都有专门的计划来应对社会住宅设施的老化。例如,新加坡的电梯升级计划、家庭改善计划,英国的体面住房计划。社区基础设施更新和提升是各国更新计划的主干,如美国选择性邻里计划改善邻里交通、增加就业岗位、新建社区金融机构和学校等设施,以促进社区的经济发展。荷兰大城市政策在社区周边新建就业培训机构、大型商业、娱乐与办公区等。

除了以上措施,能够同步改善社区物质环境和社会环境的综合措施是核心功能的植入:通过引入具有城市吸引力的设施,促进社区内外资源和人口自然流动,促使社区焕发活力。荷兰在Bijlmermeer社区更新中引入了阿姆斯特丹阿贾克斯足球俱乐部的一个新体育场连同多家电影院、剧院和一个高端办公楼,这些设施让曾经衰败的Bijlmermeer地区与中心城市重新建立连接,并摆脱了“污名化”,被重新命名为“阿姆斯特丹竞技场”[17]。英国在2010年之后地方政府主导的社区更新中,强调植入核心功能,并在其自然服务边界内进行社区尺度的人口与地域政策的融合[18]。例如,英国北部曾经的贫困社区韦斯顿,为实现社区的可持续发展,当地社会住宅基金会创新性地建设韦斯顿学院,作为社区更新的抓手,地方政府、非营利组织、居民等多方协同合作赋予了学院许多日常教学以外的职能,打造社区枢纽(community hub),并辐射周围地区,成为辐射边界内扶贫更新活动的基本平台。更具有代表性的是新加坡组屋的邻里中心建设,2000年以后开发的邻里中心已经成为集轨交站点、社区服务、零售和景观为一体的社区活力点,为社区带来更多的城市吸引力(图5)。

图5 新加坡榜鹅新城(Punggol)邻里中心:集轨交站点、社区服务、零售和景观休闲为一体

总体而言中国保障型大型社区依托于超大城市和大城市的发展,人口还处于持续流入阶段,社区内的住房已经发生一定比例的流转,希望在城市落脚有较高收入的外来人员,为了追求较低的租金和房价,会选择在保障型大型社区中租住或购买二手房,自发促进社区的社会融合。因此在高自有率背景下保障型大型社区在保护社区社会网络的基础上,循序渐进地进行小区内物质环境微更新和社区公共设施配置优化,未来引入具有城市吸引力的设施,应该能够确保社区可持续高活力地发展。

3.3 发展监测和定期成效评估

在西方社会住宅区更新历程中,对社区进行长时间的人口数量、家庭构成、居住满意度、就业情况等多方面的数据跟踪,能够使政策制定者了解这类社区发展的真实状况,确保及时评估政策成效并进行必要的修订。社区物质环境更新带来“显性”成果,还需要从居民角度“隐性”的评估来确认最终的更新成效。这一点对于中国保障型大型社区的发展更新有重要借鉴意义。

中国幅员辽阔,保障型大型社区地处不同地域、不同城市、不同区位,城市吸引力、人口导入政策、社区周边环境都存在差异,各个社区的发展状况也必然存在差异。未来更新政策制定时,除了全国统一的行动策略,还需要地方化的具体更新措施支持。从英国的经验可以看到,由地方政府主导“自下而上”制定的地方化更新措施,更有效地提升了社区活力,取得了明显的“人的振兴”成效。在未来中国,全国性和地方化两个层面的政策制定需要一个统一的可以比较的评估体系。借鉴西方经验,建立一个多时间截面统一标准的评测系统,对全国范围的保障型大型社区进行人口和环境监测存在必要性。可以参考欧盟RESTETE项目的调查设计和应用较为广泛的荷兰的RESS-DLV问卷,制定适合中国国情的保障型大型社区居民居住状况调查,以一定的时间间隔展开全国范围的抽样调查,衡量不同地区、不同城市之间保障房社区发展现状和差异,为未来全国性和地方化更新政策制定提供依据。

4 结语

中国保障型大型社区的发展关系到千万中低收入家庭的居住“福祉”,过去10年这些社区已初具规模,未来将面临物质环境和社会环境双重更新。西方社会住宅区近50年发展更新历程证明:(1)在同时存在贫富差距、种族矛盾、居住隔离的社会环境中,改变贫困社区的面貌仅仅改变物质环境,或者仅仅是将不同收入阶层置于一个空间中居住并不可行。(2)以新加坡为代表的亚洲国家,社会住宅区中自有住房比例较高,居民的责任感和安全感较强,流动性较小,通过住宅微更新和社区配套升级逐步改善居民的生活质量,社区整体发展较为稳定。(3)在租赁住房占主导的欧美国家社会住宅区中,社会环境的改善和物质环境的更新同等重要,各个国家的发展最终都趋向于社区融合、住宅微更新、社区配套升级、社区服务帮扶4个方面同步的综合振兴。(4)在社区中植入具有城市吸引力的核心功能,是同步改善物质环境和社会环境的有力措施,能够从根源上改变贫困面貌,与城市重新建立人员流动和肌理链接。中国的保障型大型社区在高自有率的背景下具备稳定发展的基础,未来在保证社区社会网络稳定的前提下,以住宅微更新为基础,社区设施更新为主干,积极植入具有城市吸引力的核心功能,能够确保社区进入良性可持续发展的通道。与此同时,建立一个全国范围的保障型大型社区发展监测系统也势在必行,通过多时间截面基于统一标准的调查,对比不同地区、不同城市、不同区位社区的发展差异,为全国性和地方化两个层面的社区更新政策制定、修订提供依据。

本文着重于分析西方国家社会住宅区更新历程、政策以及具体措施的共性和差异,篇幅所限对单一国家政策解析不够详尽,对于更新主体、金融政策、公众参与等管理层面的问题也未做更深入的解析,在未来研究中将进一步完善。

注释:

①西方政府报告中对这类社区的英文称谓为Social Housing Estates,在中文文献中一般称这类住房为社会住房或社会住宅。本文参考陆超、庞平在《城市规划》第37 卷第8 期(2013)中对这类社区的称谓“大型社会住宅区”,统称为“社会住宅区”。涉及具体国家时,采用该国的具体称谓。

②完全版18 个变量,根据前期数据结果进行数据分析和简化,精简版缩减到8 个问题,也能够有效检测到居民的满意度差异。

③住房城乡建设部、财政部和发改委联合发布《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(建保〔2013〕178 号);住房和城乡建设部等六部委发布《关于试点城市发展共有产权性质政策性商品住房的指导意见》(建保〔2014〕174 号)。