“特应性皮炎手记”在儿童特应性皮炎健康教育中的应用

2024-01-25王炜柯丽娥郑施远江山施建林

王炜,柯丽娥,郑施远,江山,施建林

1宁德师范学院附属宁德市医院皮肤科,宁德 352100;2厦门市集美区灌口医院皮肤科,厦门 361023

特应性皮炎(atopic dermatitis,AD)是皮肤科最常见的慢性病之一。全球数据统计,儿童的患病率达15%~30%,成人的患病率达2%~10%[1],可见儿童是该病主要受累人群,这个年龄段的患者生活尚不能自理,心理调节能力不足,长期反复的皮疹及顽固性瘙痒对其身体健康以及心理健康均造成严重影响,对其家庭也造成了严重负担[2]。

AD 的治疗是一个漫长而个体化的过程,国内外的指南共识中都强调了阶梯治疗中基础治疗的重要性[3]。基础治疗是由医师进行宣教引导,以患者及家属为主体的生活干预。主要包括患者教育、规范化的洗浴以及个体化的饮食要求[4]。随着AD 治疗的规范化,越来越多医师开始重视健康教育。但是,在实际工作中如何针对具体病情实施持续的个体化宣教,如何调动患者方面的主观能动性,仍需探索。

本研究自制“AD 手记”,选取2022 年1 月至2022年6 月在宁德师范学院附属宁德市医院皮肤科门诊就诊的2~18 岁AD 患儿120 例为研究对象,评价“AD手记”在儿童特应性皮炎健康教育中对改善儿童心理状态和生活质量的作用。

1 对象和方法

1.1 研究对象 选取2022 年1 月至2022 年6 月在宁德师范学院附属宁德市医院皮肤科门诊就诊的2~18 岁AD 患儿120 例为研究对象。本研究经医院伦理委员会批准,患者或其家属已签署研究知情同意书。

纳入标准:①按照Williams 诊断标准[5]确诊为AD;②年龄2~18 岁,具有基本的理解和沟通能力;③AD 疾病严重程度SCORAD 评分<50 分;④患者或家属识字并且能配合完成AD 手记的书写。排除标准:①合并其他严重的器质性、系统疾病者;②合并其他原因引起的精神性疾病者;③患者因各种客观情况,不能完成全程随访者。

1.2 研究方法 为随机开放对照实验,将所有纳入患者随机分为对照组和观察组,每组各60 例。两组患者在首诊时均进行口头健康宣教,发放纸质宣教材料,润肤乳统一采用禾零舒缓修复乳,沐浴油选择禾零舒缓保湿沐浴油,药物治疗根据疾病严重程度按照AD 阶梯治疗原则给予治疗[6]。根据皮疹情况,遵医嘱选择氯雷他定口服,地奈德软膏外用。在此基础上,两组分别采用不同的健康宣教模式指导患者的基础护理。

对照组在干预前评估儿童皮肤病生活质量指数(children's dermatology life quality index,cDLQI)[7]和医院焦虑抑郁量表(hospital anxiety and depression scale,HADS)评分[8]。患者健康教育采用传统宣教模式,即在皮疹尚未完全控制前,每周复诊1 次,复诊时以询问及面诊方式了解患者相关情况,进行口头健康宣教;当皮疹完全控制后进入居家观察电话随访阶段,为增强患者依从性,主管医师电话随访1 次/月,了解病情并进行宣教;当疾病复发即进入以上门诊随访模式,半年后再次评估cDLQI 评分和HADS 评分。

观察组基础护理采用科室自制“AD 手记”记录病情及书面宣教。“AD 手记”为自创书写本,内容分为4 部分。第一部分是患者一般情况及流行病学调查,包括患者姓名、年龄、性别、住宅距离公路或街道、住宅新装修情况、居住地、主要陪护人、过敏原情况筛查结果、奶粉喂养情况、实际可疑过敏情况。第二部分是首诊评价,包括cDLQI评分和HADS评分。第三部分每周笔记,分为两个部分,第一个小部分是患者周自评,内容包括皮疹面积、皮疹严重程度、瘙痒程度、睡眠影响程度、食物日记、户外活动、二手烟、润肤乳频率、洗澡情况、加重/减轻原因分析、患者情绪、患者家属情绪、备注(各种变更情况);第二个小部分是医师周评价,包括皮疹面积、皮疹严重程度、家庭护理不足处、主要的治疗方案更改情况。第四部分为半年疗效评价,内容同第二部分首诊评价相同,包含2 张评估表。

观察组具体干预方案是观察组患者首诊时,主管医师发放“AD 手册”,由医师填写或指导患者填写第一部分、第二部分,指导患者如何书写第三部分中患者周自评内容,患者在下次复诊时携带“AD 手册”就诊,主管医师根据实际情况书写第三部分医师周评价并根据患者实际护理不足发放相应的纸质科普卡片进行护理指导。直至患者此次皮疹完全缓解,即进入居家观察阶段,居家观察阶段患者依然每周完成患者周自评内容,主管医师每月电话随访,直至皮疹复发即再次进入门诊复诊模式。主管医师半年后按照第四部分内容对患者进行评估。

1.3 观察指标

1.3.1 儿童皮肤病生活质量指数(cDLQI)评估包含感觉和症状、睡觉、治疗、休闲娱乐、学业和假期、人际关系6 个方面,共10 个项目,每个选项分4 级,非常严重(3 分)、严重(2 分)、少许(1 分)、无(0 分),最高分30 分,得分越高,说明生活质量越差。

1.3.2 心理状态评估 采用医院焦虑抑郁量表(HADS),本表包含焦虑和抑郁2 个亚量表,分别针对焦虑和抑郁问题各7 题,分值分为:0~7 分属于无症状;8~10分属可疑存在;11~21 分属肯定存在。根据总分评估焦虑抑郁程度,总分越高,代表焦虑抑郁程度越重。1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0 软件进行统计分析,计数资料采用例数和率(%)表示,行χ2检验;计量资料符合正态分布以表示,行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 共纳入120 例患儿,每组各60 例。对照组男32 例(26.67%);平均年龄(6.14±2.06)岁;观察组男29 例(48.33%);平均年龄(6.31±2.18)岁,两组一般资料比较无统计学差异(均P>0.05)。

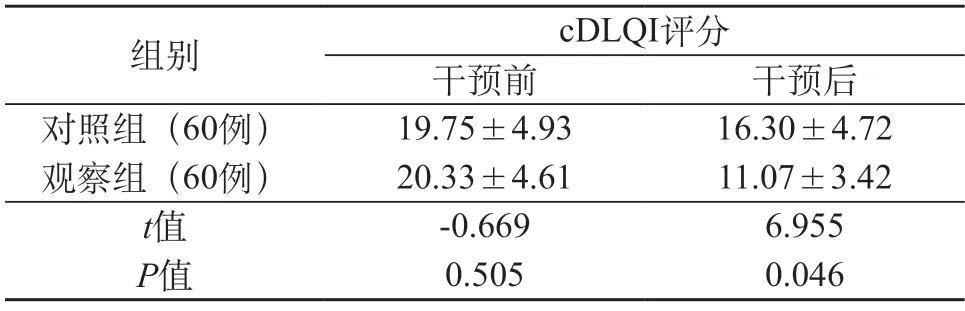

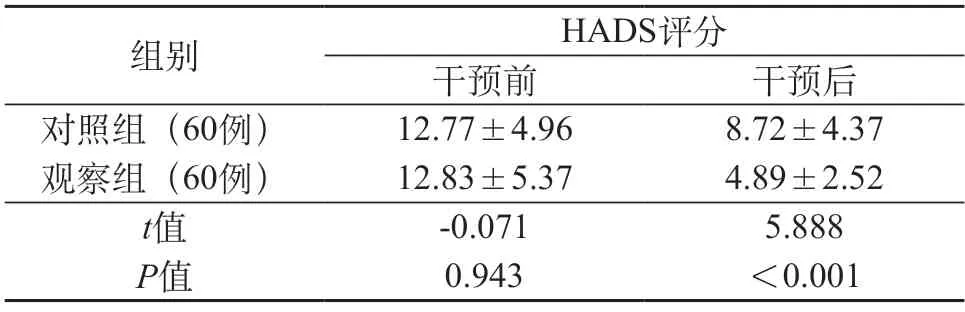

2.2 两组cDLQI 评分、HADS 评分比较 相比干预前,干预后两组cDLQI 评分、HADS 评分均降低,且干预后观察组2 个评分的分值均低于对照组(均P<0.05)。见表1、2。

表1 两组干预前后儿童皮肤病生活质量指数评分比较(分)

表2 两组干预前后医院焦虑抑郁量表评分比较(分)

3 讨论

反复发作的皮疹和持续顽固的瘙痒,可能导致特应性皮炎患儿形成自卑、抑郁、绝望、自闭等心理问题[9]。本研究中,干预前观察组患者HADS 评分为(12.77±4.96)分,对照组则为(12.83±5.37)分,分值在11~21 分时提示存在焦虑抑郁,因此提示研究纳入的AD 患者均存在焦虑抑郁的情绪障碍,此结论和徐丽华等[10]的研究中关于AD 患儿心理状态的评估结果相近。在干预后观察组HADS 评分(4.89±2.52)分低于对照组(8.72±4.37)分(P<0.05),提示观察组干预方案更有助于改善患者焦虑抑郁情绪障碍。从综合的生活质量指数cDLQI 指标上看,干预后cDLQI 评分(11.07±3.42)分低于对照组(16.30±4.72)分(P<0.05),提示良好的干预手段可以综合提高患者的生活质量。

近年来,皮肤科学者在健康教育方案上进行了一些探索,孙健等[11]、刘晓莉等[12]分别使用“雨课堂”和“AD 教育课堂”模式以定期线下授课形式进行患者教育;杨丽娟等[13]对治疗组采用远程电话随访指导方法进行干预。张晓岚等[14]使用微信公众号平台推送科普性质的文字或微视频代替传统讲座形式进行患教。宁玲丹等[15]采用“群组管理模式”进行患者管理,群组由2 名皮肤科医师、1 名护士长和8 名护士组成,对患者实行定期线下讲座、交流和一对一管理。其研究结果提示以上方案均对特应性皮炎的防控起到积极作用。但是,基于我国医疗条件,以上方案可能存在一些不足:首先,大部分基层医院皮肤科人员匮乏,难以提供持续性常规性讲座形式的患者教育以及长期常规性的微信、电话形式随访;其次,部分患者及其家属不能长期配合医院时间参加线上或线上讲座;再次,微信平台宣教可能存在患者重视不足,缺乏互动沟通以及缺乏个体化指导的弊端。

从“AD 手记”的具体干预流程可以看出,该方案兼顾了科学性、个体化、有效性、持续性、便捷性的特点。“AD 手记”第一部分主要是患者危险因素分析,干预条目是根据大量文献资料所发表的关联因素并结合患者实际情况而制订的,符合科学性和个体化。第三部分的患者周自评,患者简单自评皮疹转归及生活干预的不足,以此自省并建立与医师的有效对话,一目了然,避免遗漏;主管医师通过患者表述逐一进行纠正与强调,宣教更具有针对性,通过患者所记饮食笔记,甚至可能筛查出患者的潜在过敏原,从而真正实施有效的饮食干预,充分体现个体化治疗。通过发放针对性的科普宣传卡片,医患双方均节省笔记时间,并且使用“AD 手记”不需要占用患者以及医务人员过多额外的时间,不需要额外配备培训人员、场所以及设备,适合各级医疗系统使用,体现便捷性、持续性。

但是本研究存在一定的局限性。首先,本研究为单中心小样本量研究,并未对患者进行远期随访,未来还需加大样本量,进行长期试验以获取更可靠的有力证据;其次,还需对“AD 手记”版面设计和干预流程不断优化,使其成为一个更加成熟的产品服务于AD 的临床治疗。

综上所述,“AD 手册”是AD 健康教育的有效工具,对特发性皮炎疾病控制和改善患儿身心健康均有帮助。