覆盖型岩溶区高速铁路综合选线研究

2024-01-24王俊冬

王俊冬

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西 西安 710043)

我国岩溶区分布广泛,其中被第四系堆积层覆盖的岩溶占70%,尤其在我国云、贵、桂等西南地区广泛分布,而线性工程的综合选线不可避免地通过覆盖型岩溶发育区[1]。岩溶区地下水的交替作用易导致溶洞顶板坍塌和地面塌陷[2],而覆盖型岩溶通常伴随具有膨胀性的第四系冲洪积黏性土及可溶岩风化形成的黏性土,因此,覆盖型岩溶的隐蔽性,以及岩溶区建设环境的复杂性已成为高速铁路建设的重大风险源。目前,国内对岩溶塌陷机理、覆盖型岩溶勘察和防治手段、岩溶区减灾选线理论、风险评估等方面进行了大量的研究,也积累了丰富的经验。但以往的研究中普遍缺乏针对性、具体化的工程选线,以及对覆盖型岩溶区伴随的膨胀岩(土)、填料缺乏等问题的系统性研究。本文以南玉高铁为研究对象,系统分析覆盖型岩溶区的工程环境特征,提出覆盖型岩溶区工程选线的具体措施,同时解决覆盖型岩溶区膨胀岩土及填料缺乏的综合性问题。

1 项目概况

南玉高铁位于广西壮族自治区境内,是南宁至深圳高铁通道的重要组成部分,西起南宁市,向东经贵港市进入玉林市,正线全长193.3 km[3],是广西自主投资建设的首条350 km/h的高速铁路,建成后将成为连接北部湾城市群与粤港澳大湾区的快速客运通道,对促进“两湾联动”意义重大。

2 工程地质特征

2.1 地形地貌

南玉高铁沿线地形总体起伏不大,自西向东依次经过南宁盆地区、低山丘陵区、中低山区和玉林盆地区四个地貌单元。其中,南宁盆地区为南宁市区至五合段落,主要由平原、微丘组成;低山丘陵区为五合至百合镇段落,地面高程约50 m~450 m,地形低缓起伏,横县至百合一带局部分布有峰丛、峰林;中低山区为百合至大塘段,主要为大容山、六万大山花岗岩分布地区,地面高程一般为500 m~1 000 m;玉林盆地区为大塘至北流段,为广西最大的盆地,地形相对平坦,局部呈微波状起伏,地面高程约70 m~80 m。

2.2 地质特征

2.2.1 地层岩性

沿线地层岩性复杂多变,沉积岩、变质岩和岩浆岩均有出露,区内地表多为第四系松散层覆盖,出露基岩主要有第三系、白垩系、石炭系、泥盆系、寒武系等。

2.2.2 主要不良地质

1)岩溶:沿线石炭系、泥盆系灰岩、白云岩以及白垩系砾岩均属可溶岩,以覆盖型岩溶为主,钻探揭示地下多呈串珠状分布、大小不一的溶洞,一般5 m~30 m,一般有砂土充填。其中灰岩岩溶为中等—强烈发育,白云质灰岩为弱—中等发育,白垩系砾岩一般为中等发育,局部为强烈发育,白云岩为弱发育。钻探揭示沿线通过岩溶区总长度97.3 km,占线路总长的50.3%,其中强烈发育区79.2 km,占岩溶区的81.3%。由于地下水的交替作用易导致溶洞顶板坍塌和地面塌陷,岩溶区建设环境的复杂性已成为高速铁路建设的重大风险源。

2)膨胀岩(土):沿线涉及到的膨胀土主要有三类:a.第三系及白垩系泥岩、砂质泥岩风化形成的残坡积黏性土,主要分布于丘陵区,多具弱—中等膨胀性;b.可溶岩风化后形成的残积坡积黏性土,主要分布于沿线可溶岩丘包表层,具弱膨胀性;c.第四系冲洪积黏性土,分布于横县、兴业、玉林等溶蚀平原区,具弱—中等膨胀性,该类膨胀土在全线分布最广。沿线通过膨胀土总长度为93.3 km,占线路总长的48.3%。膨胀岩(土)在干湿往复循环的自然条件下,具湿胀干缩、多裂隙性、超固结性等特点,极易造成路基病害。

2.3 工程环境特点

从宏观区域地质看,岩溶作用时代相对较早、发育时间相对较长的段落,由于岩溶长期作用,已被夷为大片平原,残留零星孤峰、残山[4],故沿线岩溶发育程度与地形平坦程度呈正相关关系;同时,沿线地形平坦的横县、兴业县及玉林盆地段落也是高标准基本农田分布区;此外,沿线广泛分布的膨胀岩(土)均无法作为路基填料,弃方利用率低,全线填料分布极不均衡,尤其是岩溶平原区车站范围的大宗填料难以解决。综上,南玉高铁的综合选线面临岩溶强烈发育、膨胀岩(土)广泛发育、高标准基本农田连片分布以及车站大宗填料缺乏四大突出难题。

3 覆盖型岩溶区地质勘察

覆盖型岩溶发育具有隐蔽性和不确定性特点,查明地下岩溶发育程度和溶洞形态的空间分布规律对设计、施工至关重要,南玉高铁地质勘察始终贯彻“设计融合常态化、过程控制递进化、勘察手段多元化、评价角度立体化”理念,确保地质资料明晰、可靠。

3.1 设计融合常态化

在铁路建设的全生命周期中,岩溶区的勘察与设计始终相辅相成、高度融合。初测阶段的岩溶普查指导线路走向方案选择;定测阶段详查地勘资料是土建工程设计施工的基础,直接决定工程设置的形式和规模;施工阶段逐桩验槽,进一步验证岩溶发育,并通过动态勘察设计确保桩基设置合理、安全。

3.2 过程控制递进化

岩溶区地质勘察各阶段环环相扣、层层递进,上一阶段勘察揭示的岩溶发育规律可指导下一阶段岩溶勘察范围和深度,各阶段相互补充验证,确保岩溶勘察资料的准确性。

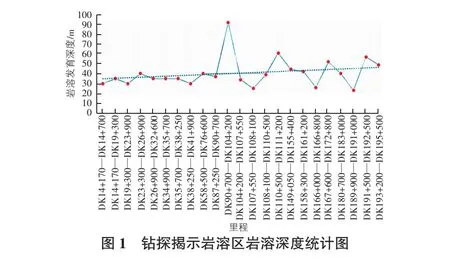

南玉高铁定测前期钻探揭示沿线溶洞主要分布于地面以下30 m~40 m范围内,部分段落在40 m以下岩溶仍较发育,其中在40 m~45 m之间居多,深度大于45 m以后岩溶发育程度会迅速减弱,岩溶发育较深地段主要地层为泥盆系下统大乐组及石炭系中统大浦组灰岩,岩溶发育最大深度高达93 m,如图1所示。故在定测中后期岩溶区平均钻孔深度多设为45 m~50 m,对于局部岩溶发育规律性较差、深度较大段落对钻孔进行相应加深;在施工图阶段,桥梁、路基设计平均桩长整体上均穿透覆盖型岩溶的侵蚀基准面,置于稳定地层中。

3.3 勘察手段多元化

岩溶区勘察综合采用物探(包括高密度电法、地质雷达、微动探测、跨孔CT法)、钻探和试验等多种手段[5-6],相互辅助、综合验证,以查明覆盖型岩溶发育空间分布规律和规模。

3.4 评价角度立体化

对于各阶段地勘资料,分别从岩溶平面分布、竖向发育、立体展布等方面还原岩溶空间分布形态,多角度评价岩溶发育情况,并实时融入勘察设计、施工全过程,为工点设计提供精准地质资料。

4 综合选线研究

4.1 覆盖型岩溶区线路走向方案选择

岩溶和岩溶水发育的不均一性决定了工程勘察难以彻查岩溶[7],因此,前期线路走向方案的选择着重在宏观区域层面绕避岩溶发育区,从设计源头控制高速铁路岩溶风险。

4.1.1 基于区域地质的岩溶区选线

根据区域地质资料和前期岩溶勘察成果,在初步设计阶段可基本掌握全线岩溶的整体分布规律和发育程度,而岩溶中等—强烈发育区通常以桥梁或路基桩板结构跨越,端承桩需逐桩穿透溶洞溶蚀面嵌入稳定岩层,成桩需采用抛填片石、注浆、钢护筒跟进等方式处理岩溶,与非岩溶区相比,岩溶区具有工程规模大、设计施工难、工程投资高等特点,因此,前期选线应大范围绕避岩溶强烈发育区[8],遵循“短距通过,傍山绕避”的原则,最大限度地减少岩溶对工程设置和投资的影响。

南玉高铁岩溶主要分布于南宁五合至伶俐、横县校椅至百合和玉林盆地三大段落内,岩溶发育区的线路走向方案在服从宏观走向,保证线路顺直性,满足横县站、兴业南站、玉林北站站位条件的前提下,线路均选择以较短距离通过岩溶发育区,如图2所示。

4.1.2 基于低山地形的岩溶区选线

覆盖型岩溶平原通常伴有残山、孤峰、丘陵间隔分布,根据岩溶发育规律,自地形平坦区至山前,地下岩溶发育程度逐渐减弱,故选线宜尽量靠近山前,降低岩溶发育对工程设置的影响。

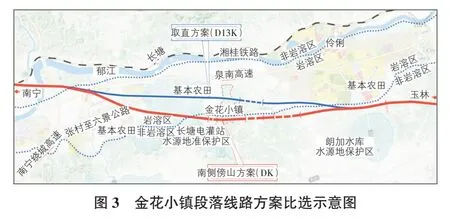

以金花小镇段落线路方案为例,金花小镇北侧为郁江,南侧为低山区,区域岩溶强烈发育。选线主要考虑岩溶影响、对金花小镇的切割及对基本农田的占用等因素,前期勘察设计研究了取直方案和南侧山前方案,经综合比选,由于南侧山前方案受岩溶影响范围相对较小,占用基本农田数量较少,投资较省,故最终按照南侧傍山方案实施(见图3,表1)。

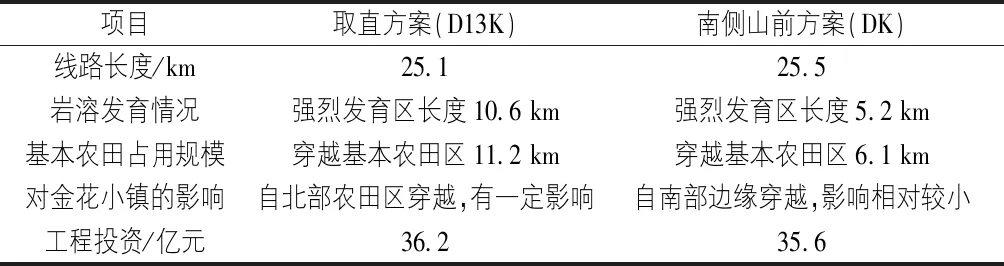

表1 金花小镇段落线路方案比较表

4.2 岩溶强烈发育区的工程选线

对于确实无法绕避的岩溶强烈发育区,由于其覆盖层薄、易塌陷,有深溶槽或大规模串珠状竖向溶洞发育,导致设计桩长较长,施工过程中岩溶处理和成桩难度极大。因此,岩溶强烈发育区宜设桥通过,并遵循“首先纵向跨越,困难时横向跨越”,即“双向跨越”的原则避让深溶槽。

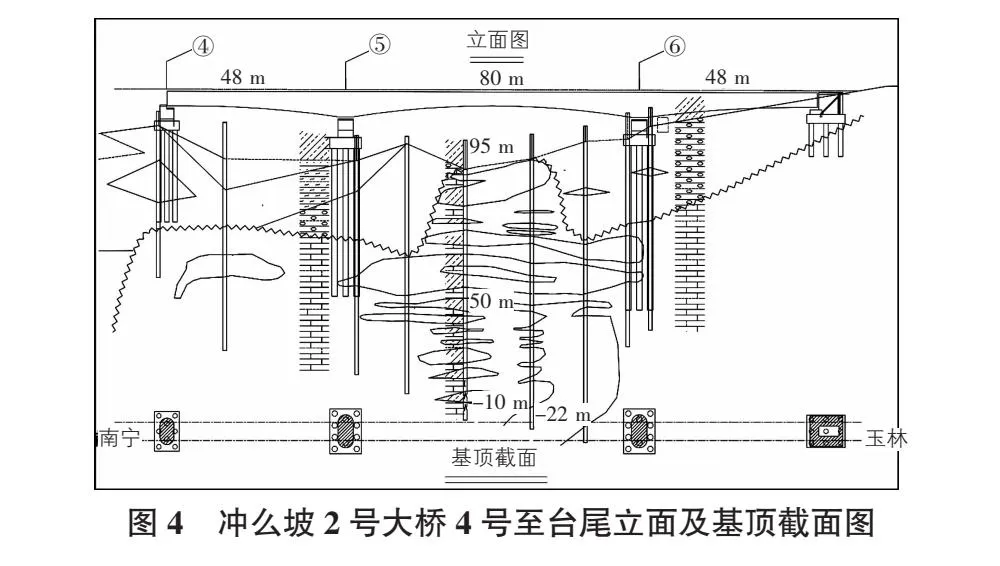

1)纵向跨越深溶槽。纵向跨越深溶槽是岩溶区桥梁孔跨设置的核心指导思想,在前期桥梁跨度方案选择、后期施工图动态优化等勘察、设计、施工全过程贯穿始终。以南玉高铁冲么坡2号大桥为例,可研阶段设计采用32 m标准简支梁,定测阶段在6号墩钻探揭示约110 m深的串珠状溶洞,初步设计调整桥跨布置,采用(40+80+40)m连续梁有效跨越串珠状深溶槽,补充钻探后设计最大桩长为52 m,如图4所示。南玉高铁施工图过程中,根据进一步查明岩溶强烈发育区地下深溶槽发育情况,遵循“纵向跨越深溶槽”原则,对青龙江特大桥88号墩、跨黎湛铁路106号墩、蒋村特大桥25号墩等多座百米以上深溶槽桥梁的孔跨进行了优化,将桩基长度控制在80 m以内,提升了工程可实施性,降低了成桩风险,进一步节约了工程投资。

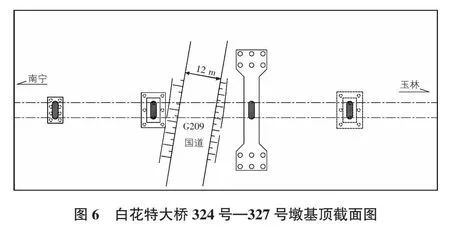

2)横向跨越深溶槽。对于纵向跨度过大或因外界客观因素无法纵向跨越的深溶槽,考虑技术经济性,结合溶槽发育走向规律,本文提出“以门式墩横向跨越”的方式解决。以白花特大桥325号—327号墩为例,326号墩处施工图钻探揭示为约120 m深溶槽,同时受西侧跨G209国道净空、东侧横县站站坪标高的控制,轨面标高无抬升空间,故采用64 m简支梁纵向跨越已无实施条件。而钻探揭示326号墩岩溶发育自中心向南、北两侧呈递减趋势,因此,此处设计采用非对称门式墩横向跨越深溶槽,最大桩长优化至56 m,如图5,图6所示。此外,施工图设计多次采用“横向跨越”思路跨越深溶槽,同时避免了重大管线迁改,确保工程安全与经济效益有机统一。

4.3 膨胀岩(土)地区选线

沿线膨胀岩(土)广泛分布于溶蚀平原和低山丘陵区,多呈弱—中等膨胀性。膨胀岩(土)地段路基工程虽采用“缓坡率、宽平台、强支护、防排水”的设计原则,但受季节性干湿循环诱发的复杂水土相互作用影响,高速铁路运营期病害时有发生,危及安全;同时,膨胀岩(土)发育的低山丘陵区,挖方无法有效用于填料;此外,膨胀岩(土)路基通过“缓坡率、宽平台”的设计,导致用地面积大幅增加。因此,对于膨胀岩(土)发育的岩溶平原区和微丘区,遵循“以桥代路”的选线原则,通过调整纵坡适应地形起伏,以桥梁形式通过;对于膨胀岩(土)发育的低山丘陵区,遵循“以隧代堑”的选线原则,以短隧道(群)形式穿越[9],规避运营期路基病害风险,节约用地。

4.4 工程环境选线

1)基本农田区选线。沿线永久基本农田连片区位于南宁市青秀区东部、横县县城北部、兴业县城南部和玉林市北部,尤其是南宁金花小镇、良圻农场、横县朝阳大垌等均属国家级现代农业示范区,标准高、分布广、补划难度大,前期选线过程中将占用基本农田数量作为衡量线路方案优劣的重要指标,一是线路选择自连片高标准基本农田区边缘通过,减少对其切割影响;二是坚决贯彻基本农田区“以桥代路”的选线原则,最大限度地减少对基本农田的占用;三是站后设施选址避让永久基本农田。按以上原则,正线用地指标优化至3.6 hm2/km,远小于6.8 hm2/km的国家标准,基本农田占总用地比例优化至33%。

2)基于移挖作填的站位选线。岩溶平原的地貌特点决定了沿线主要经济据点均分布于地形平坦的岩溶强烈发育区,其地表第四系冲洪积黏性土,以及周边丘陵区第三系及白垩系泥岩、砂质泥岩均无法作为车站填料,而根据自然资源部门规定,红线外签订的协议取土场需采用招、拍、挂市场竞争方式获得石料资源采矿权,并在取得环、水保批复后方可使用,以签订取土场协议获取免费填料的传统模式已无法满足覆盖型岩溶区车站大宗填料的需求,有效解决车站大宗填料、控制站场工程投资,已成为覆盖型岩溶区站位选线的重要因素。因此,在符合城市总体规划、便捷客流出行等前提下,岩溶区的站位选择应遵循“压低轨面,红线内移挖作填,主动解决”的思路,一方面,优化纵断面设计以控制车站填方规模,另一方面,力求在红线内以路基形式主动穿越小型残山、孤峰,在红线内实现填挖平衡。以横县站、兴业南站的站位选线为例,选线过程中线路主动靠近并以深路堑形式穿越了站位东侧的灰岩孤峰,通过红线内的移挖作填,实现了社会效益和经济效益的高度统一。

5 结论

南玉高铁沿线具有典型覆盖型岩溶区地质特征,岩溶多为强烈发育,膨胀岩(土)广泛分布,由此带来地面塌陷、路基失稳、设计桩基过长、填料极不均衡等系列问题,采取针对性勘察方法和综合选线原则,可确保覆盖型岩溶区高速铁路工程安全可靠、经济合理。

1)覆盖型岩溶具有隐蔽性特点,摸清地下岩溶发育规律,逐桩查明溶洞发育情况是勘察设计和工程实施的必要条件。全过程贯彻“设计融合常态化、过程控制递进化、勘察手段多元化、评价角度立体化”原则,可有效解决覆盖型岩溶发育区的勘察难题。2)前期线路走向方案研究过程中,依据区域地质资料和前期地勘成果,提出“短距通过,傍山绕避”的选线原则,可从宏观线路走向方案选择上做好岩溶风险的源头控制。3)针对确实无法绕避的岩溶强烈发育区,首次提出以桥梁“双向跨越”思路,即首先考虑“纵向跨越”深溶槽,当受客观因素控制或纵向跨度过大时采用“横向跨越”方式,有效解决因深溶槽发育不规律、控制因素复杂带来的工程设置难题。4)覆盖型岩溶平原区同时也是连片高标准基本农田区,其地表覆盖为膨胀性第四系冲洪积黏性土,低山丘陵区地表多以第三系及白垩系泥岩、砂质泥岩等膨胀岩(土)形式存在,遵循平原区“以桥代路”,低山丘陵区“以隧代堑”的选线原则,可节约土地资源,避免膨胀岩(土)路基病害。5)膨胀岩(土)的广泛分布导致全线填料分布极不均衡,为有效解决站场大宗填料问题,车站附近的选线在契合城市发展方向、便捷旅客乘降的前提下,提出红线内“移挖作填,主动解决”的思路,实现社会效益和经济效益最大化。