北魏太和十一年的政治转折

——以元恂为中心的考察

2024-01-23李佳政姜望来

李佳政,姜望来

(武汉大学历史学院,湖北 武汉 430072)

若宏观地观察孝文帝太和年间的政治,史家一般将其划分为两个阶段,约以太和十四年(490 年)冯太后去世为界。清人王鸣盛称此为孝文帝时代政治的不可解之处:“冯氏之死,孝文已二十有四,准之于古,即周公以圣人之德、叔父之亲居摄亦仅七年,至成王年二十二则复子明辟,冯氏一淫乱妇人,前后临朝几三十年,终不归政,而孝文帝亦竟不敢与闻政,……未堪自力亲政,使近侍掌机衡者任之,逾年始听政于皇信东室,此其不可解四也。”[1](P548)这种说法在考虑和讨论孝文帝时代的政治问题时,似已成为某种约定俗成的基本论断,进入人们关于北魏历史的常识之中。但是只要对于这个论断做一番“去常识化”的工作,就不难发现其中颇有值得探讨之处。

有学者对上述论断加以批判性的反思,就此展开系列讨论。冯君实和张金龙主张重新考虑孝文帝亲政的时间,并以此出发观察太和年间的政治运作。[2]同样地,程维荣否认孝文帝向来保持惟命是从的形象,认为其于太和十年前后开始主持政事。[3](P73-76)陈琳国与何德章均有不同程度的质疑,[4]但是此后张金龙《北魏政治史》中回应质疑,发表了“太和五年后孝文帝开始参与北魏国政的决策,至太和九年可称为与冯太后共政时期,太和十年后孝文帝已独立听政”的看法。[5](P65-90)近年谢振华审慎发论,认为太和十年时孝文帝得到权力的有限回归,但是仍不能独揽大政。[6](P68-85)可见对于北魏太和年间政治中心转移的研究,学界互动之密切。

总的来说,北魏太和年间政治有很强的阶段性特质,如果从某个时间节点回顾或展望,可以看到前后两个阶段的不同。《魏书》作为研治北魏历史最基本的史料,成书过程固然复杂,[7](P256-292)但是《魏书》“史臣曰”部分的可贵之处在于可以较为直观地反映北朝时人,特别是魏收等史臣对于北魏历史问题的认知。以下论述从《魏书·高祖纪》“史臣曰”入手,探讨其所提供的历史信息。

一、《魏书·高祖纪》“史臣曰”的历史信息

《魏书·高祖纪》“史臣曰”云:“高祖幼承洪绪,早著睿圣之风。时以文明摄事,优游恭己,玄览独得,著自不言,神契所标,固以符于冥化。及躬总大政,一日万机,十许年间,曾不暇给,殊途同归,百虑一致,至夫生民所难行,人伦之高迹,虽尊居黄屋,尽蹈之矣。”[8](P187)史臣所论,是孝文帝的德才作风与政治表现,这段文字夹叙夹议,基本上反映了魏收对孝文帝及其时代的历史认识。由“及”字可知,魏收亦主张太和年间政治有极强的阶段性:前一个时段的主题可概括为“文明摄事”,强调冯太后掌握国家最高统治权力;后一个时段不妨称之为“孝文躬总”,仿佛政治欲望在压迫中得到充分释放般,孝文帝一改往日“雅性孝谨,不欲参决”的面貌,在史臣笔下也经历了由“优游恭己”到“曾不暇给”的形象转变。

据《魏书·显祖纪》载,献文帝于皇兴五年(471年)禅位孝文帝,这一方面标志着其“雅薄时务,常有遗世之心,欲禅位于叔父京兆王子推”[8](卷6《显祖纪》,P131)想法的破产,另一方面牵连到皇权的巩固和以“太上皇帝”身份执政的展开。在此期间,冯太后“罢令,不听政事”,其活动少见于史传,但是多次表明渴望“优游恭己,栖心浩然”的献文帝似乎并不甘心做一个垂拱无为的太上皇帝,反而表现出强大的政治活力。八月丙午日献文帝册命太子后,又在丁未日做出一番政治安排,借群臣之口说出了他的真实目的,“今皇帝幼冲,万机大政,犹宜陛下总之。谨上尊号太上皇帝”,[8](卷6《显祖纪》,P132)这正是献文帝想要听到的回复。此后,献文帝根据群公的动议,做到了“国之大事咸以闻”,[8](卷6《显祖纪》,P132)实际上发挥着皇帝的作用①献文帝禅位后,自延兴元年册命孝文帝至承明元年崩,因孝文帝年幼,无法独立主持政事,冯太后又“不听政事”,故献文帝仍执掌北魏国政,详见《魏书》卷6《显祖纪》、卷7 上《高祖纪上》,第131-142 页。又可参看张金龙著:《北魏政治史》第5 册第七卷第三章“太上皇与延兴(471-476 年)年间政治”,分析归纳史料,通过整理法制改革、人事、外交、宗教等政策,多方面论证了“献文帝是延兴年间北魏最高统治者”的意见。甘肃教育出版社,2008年,第308-362页。。这个状况深刻影响了北魏的政治局势,甚至波及北齐②北齐祖珽上魏献文禅子故事,极言传位东宫,武成帝高湛从之,以内禅的方式传子高纬。见《北齐书》卷39《祖珽传》:“珽于是上书,言:‘陛下虽为天子,未是极贵。按《春秋元命苞》云:乙酉之岁,除旧革政。今年太岁乙酉,宜传位东宫,令君臣之分早定,且以上应天道。’并上魏献文禅子故事。帝从之。”(中华书局,1972年,第517页。),同时也影响了北魏的国史书写及其所透视出的史臣观念。

由于这一政治特点,《魏书》在记载延兴年间史事时,纪传使用的时间标准出现了混乱甚至抵牾的现象。③孝文帝于延兴元年即位,《魏书》中“高祖即位”或“高祖初”的记载有时并未指延兴年间史事,而后延至延兴末或太和初。黄瑶《史时抵牾与编纂成书——〈魏书·显祖纪〉书写过程考论》进行了细致梳理,硕士学位论文,武汉大学历史学院,2019年。黄瑶认为魏收在编纂《魏书》时受“孝文崇拜”风气的影响,将延兴年间史事系于《显祖纪》的旧史编纂传统进行纪年调整,史时抵牾应是史臣沿袭改编旧史时的疏漏,[9]此说颇具新意。回到《魏书·高祖纪》“史臣曰”,魏收论“时文明摄事”,此处的“文明摄事”当指献文帝死后,冯太后被尊为太皇太后,由此开始的第二次临朝称制。“时”字意为“当时”,考虑到历史书写的笔法,这亦暗示魏收在看待“高祖幼承洪绪”的史实时,没有将其系于孝文帝即帝位的皇兴五年,而是献文帝暴崩的承明元年。如是便又出现了一次“史时抵牾”的现象,此处的“高祖幼承洪绪”不是指献文帝禅位事件的结果,而是作为太上皇帝执政的献文帝死后皇统继承的呈现。由此可见,史时抵牾的原因不仅是史臣沿袭改编旧史时的疏漏,甚至史臣自身可能也受到了北朝后期对禅位事件认识④胡鸿考察东魏武定五年《魏故长秋雷氏文夫人墓志铭记》中“献文皇帝延兴三年”的记载,认为此为北朝后期民间对禅位事件的一种认识,参见胡鸿:《蛮女文罗气的一生——新出墓志所见北魏后期蛮人的命运》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第35辑,上海古籍出版社,2017年,第97-111页。而东魏武定五年(547年)距北齐天保五年(554年)《魏书》编修完成仅有7年,故魏收有可能会受到这一认识的影响。的影响,在某种程度上反映了魏收或多或少地认为孝文帝正式继承皇统是在献文帝去世后,这在某种程度上正合“帝崩而太子立,国之常典”[8](卷108之四《礼志四》,P2806)的北魏故事。

太和二十三年(499年)初,孝文帝重病复发,在弥留之际,他赐死幽皇后,安排元恪在鲁阳践祚,并任命北海王详等六人辅佐幼主,这是他生命中最后一番政治决定,“夏四月丙午朔,帝崩于穀塘原之行宫”。[8](卷7下《高祖纪下》,P185)其政治内涵,一方面是为宣武帝即位扫除障碍,以求政治稳定;另一方面也表示孝文帝仍可将政治权力牢牢地控制在手中,不容外人染指,可见“孝文躬总”的政治效果极为显著。魏收作为谙熟北魏历史的史家,将这个局面的形成归因于“一日万机,十许年间,曾不暇给”的努力。此处特地运用“十许年间”,或强调工作之艰辛,或表示事业之漫长,同时也透露了一则重要的历史信息。

以文明崩为孝文躬总始的理解,即认为孝文帝于太和十四年开始亲政,直至太和二十三年病亡。问题在于,从太和十四年到二十三年,推算起来孝文帝亲政的时间仅八年有余。更不必说给冯太后服丧期间,面对群臣“以万机事重,请求听政”的现实政治问题,孝文帝以“哀慕缠绵,心神迷塞,未堪自力以亲”为由,委任“近侍先掌机衡者”处理服丧期间的朝政事务,直至“十五年正月丁卯,帝始听政于皇信堂”。[8](卷7下《高祖纪下》,P166-167)这样来看,“孝文躬总”的时间某种意义上又被压缩了。

北齐去北魏未远,加之史臣魏收综览北魏国史,其看法必有所本,遗憾的是,他给出的时间标准是模糊的,我们无法从中得到更多的历史信息。《魏书》既无明载,史臣也未说明亲政的准确时间。但是我们基本可以认为,魏收眼中结束“文明摄事”、开启“孝文躬总”的时间节点,大概并非传统观点主张的太和十四年。明乎此,我们在考虑太和年间的政局变化时,就不得不关注并重视学界对“太和十四年说”的批判性思考。

二、元丕“请立东宫”事探微

若我们把目光转向废太子元恂,不难发现在其出生后,冯太后利用子贵母死之制和抚育储君成长两项历史经验,将他一直牢牢地掌握在手中,下一步的目标应当是立为太子,从而延续冯氏的权力。历史的吊诡之处在于,冯太后立元恂为太子似乎已经做好万全的准备,但是元恂却迟迟未得立,原因何在?事实上,元丕早有立东宫的请求,如果从政局变化的高度考量,可以窥见北魏太和年间权力中心的转移,并折射出孝文帝可以主导决定政局的时间下限。

《魏书·东阳王丕传》记载东阳王元丕请立太子的事迹:“丕请立东宫,诏曰:“年尚幼小,有何急之?”丕曰:“臣年在西夕,思观盛礼,于臣实急。”不许。”[8](卷14《东阳王丕传》,P358)元丕被学者归为文明太后的支持者,[10](P126-127)更有甚者将其视作冯太后临朝听政的第一重臣,纳入最高决策集团的核心成员之列。[5](P18-24)元丕曾与于烈、陆叡、李冲等“各赐金策,许以有罪不死”,我们分析其身份特质和政治形势的变化,以为这与皇子初诞的历史情境也不无关系,由此想见“请立东宫”事背后或许蕴有一定的政治目的与复杂的历史讯息。但是,由于上引史料无明确的时间记载,首先我们要考证确定此事发生的大致时间。严可均将孝文帝的答语辑为《答元丕请立东宫诏》,并将此条目系于太和十五年(491年)。[11](卷5《孝文帝三》,P3536上栏)我们暂无法断定严可均纪年的理由,但笔者以为严氏之观点尚有可资讨论之处。

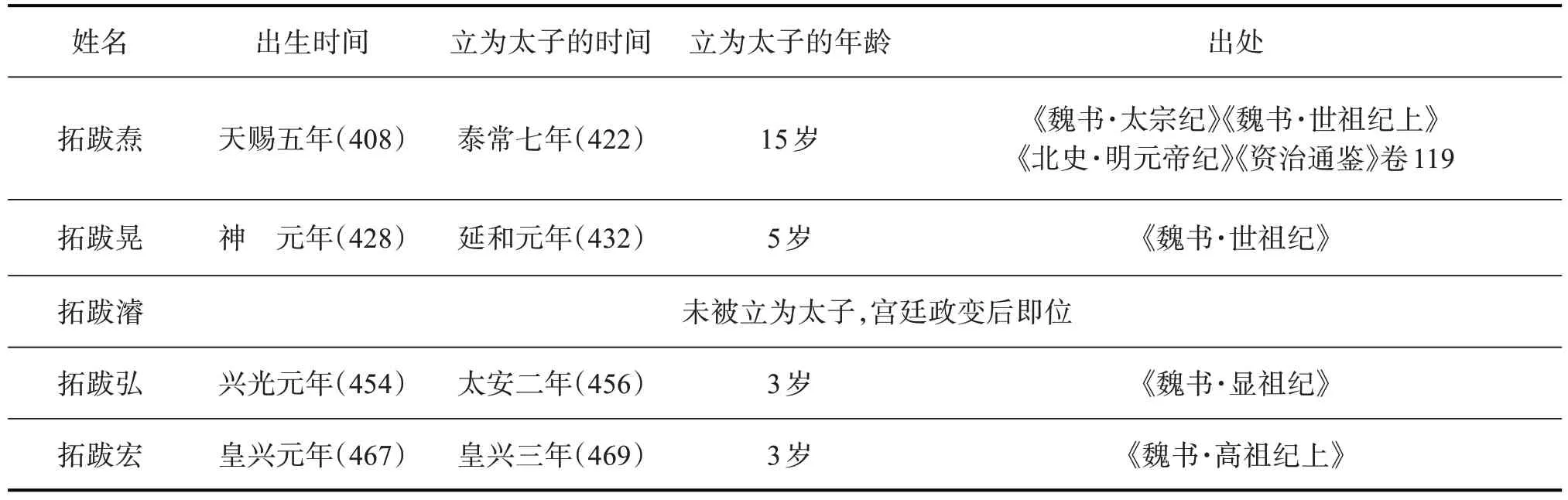

首先,元恂生于太和七年(483年),推算起来,太和十五年时仅有9 岁,单以此论,则孝文帝“年尚幼小”的推辞似也合理。但是我们知道,太子制度并非拓跋部固有之传统,北魏建国以前,其最高权力的嬗递,基本以兄终弟及的模式展开。[12](P97)明元帝依崔浩计,正式在国家系统内建立太子制度,并配套建立太子监国制度巩固其地位。之后太子监国制度在正平事变后基本废止,但是太子制度犹存,并迭代延续。因此考察元恂之前北魏太子确立时间及年龄,可以来推断孝文帝“年尚幼小”的理由是否充分,现列表(表1)如下。

表1 北魏前期立太子情况

上表所列5人,除了文成帝拓跋濬是待群臣发动宫廷政变后即位之外,其余4人均可找到明确的立为太子的时间及年龄。这里要指出的是,太武帝拓跋焘立为太子时,尚处在北魏太子制度的初创期,故年纪相对较大,其余3人在9岁之前均立为太子。可见,在太武帝之后,北魏太子制度逐步走上正轨,在一般情况下嫡长子出生3-5年后,便可立为太子,甚至从献文帝和孝文帝立为太子的时间来看,似乎文成帝和献文帝正努力做出将此常态化的改变。那么,若元丕请立东宫事确在太和十五年的话,孝文帝“年尚幼小”的说服力显然不足。

我蔡明,1976年生于江苏江阴。先后毕业于中国美术学院附中、国画系本科、国画系硕士。现为杭州画院专职画师、中国美术家协会会员。

其次,太和十五年(491 年)正值冯太后去世仅一年有余,当时政治生活中一个极为重要的主题便是丧服礼制的讨论与施行。《魏书·礼志三》详载孝文帝与群臣就为冯太后服丧终制的问题展开的系列讨论与往复之辞。孝文帝极力要求行三年丧,并强化中原祭典,最终目的是推行礼制改革。[10](P189-191)元丕的政治态度趋于保守,故他力主复行某些北亚传统祭典,但均为孝文帝委婉拒绝,请立太子在他守护的北亚祭典面前,实在算不上“思观盛礼”的理由。况且元丕并非对中原礼制一窍不通,因为元丕“以长秋未建,六宫无主,请正内位”[8](卷13《孝文废皇后冯氏传》,P332)的上表在太和十七年孝文帝终丧之后,太和十五年孝文帝尚处在服丧期,举行册立太子礼的可能性极小,我们难以想象元丕会在这时向孝文帝提出“请立东宫”并要求“思观盛礼”的请求。从以上两点原因来看,我们以为严氏的系年当有误。

笔者更加倾向于此事应发生在太和十一年,其中冯太后与元丕在皇信堂的谈话即是一条重要线索。同传元丕请立东宫事上承:“高祖、文明太后引见公卿于皇信堂,太后曰:“今京师旱俭,欲听饥贫之人出关逐食。……卿等可议其所宜。”丕议:“诸曹下大夫以上,人各将二吏,别掌给过所,州郡亦然,不过三日,给之便讫,有何难也?”高祖从之,四日而讫。”[8](卷14《东阳王丕传》,P358)从对话中我们可以得出,时年京城大旱,冯太后欲准许饥民出关就食,减轻粮食消费压力,但对过关通行的形式与效率等问题有所顾虑,便于皇信堂向大臣询问解决的方法。通观孝文帝朝,我们不难从相关记载寻找此事的准确纪年。最直观的材料即《魏书·天象志二》与《魏书·天象志三》均将“年谷不登,听人出关就食”事系于太和十一年条下。同时可在《魏书·高祖纪下》中得到更加具体的印证,(太和十一年)六月癸未,孝文帝诏命“公卿股肱之臣”极言抗旱缓饥的方法,后又在秋七月己丑诏曰:“今年谷不登,听民出关就食,遣使者造籍,分遣去留,所在开仓赈恤。”[8](卷7下《高祖纪下》,P162)“遣使者造籍,分遣去留”的做法与元丕提出的方法相一致,至此我们可以大致确认冯太后和孝文帝“引见公卿于皇信堂”的时间为太和十一年,那么元丕请立东宫应发生在太和十一年之后。又同传元丕请立东宫事下接:“后例降王爵,封平阳郡公。求致任,诏不许。”[8](卷14《东阳王丕传》,P358)所谓“例降王爵”,即孝文帝于太和十六年对有爵者作的一番爵位调整,[8](卷7下《高祖纪下》,P169)其年份史载亦明。如此可以确定元丕请立东宫事发生在太和十一年至十六年间,又因例降王爵事前用时序词“后”与前事相勾连,暗示二事间隔较长,故我们认为此事当与皇信堂议政更加接近,即发生在太和十一年七月稍后。

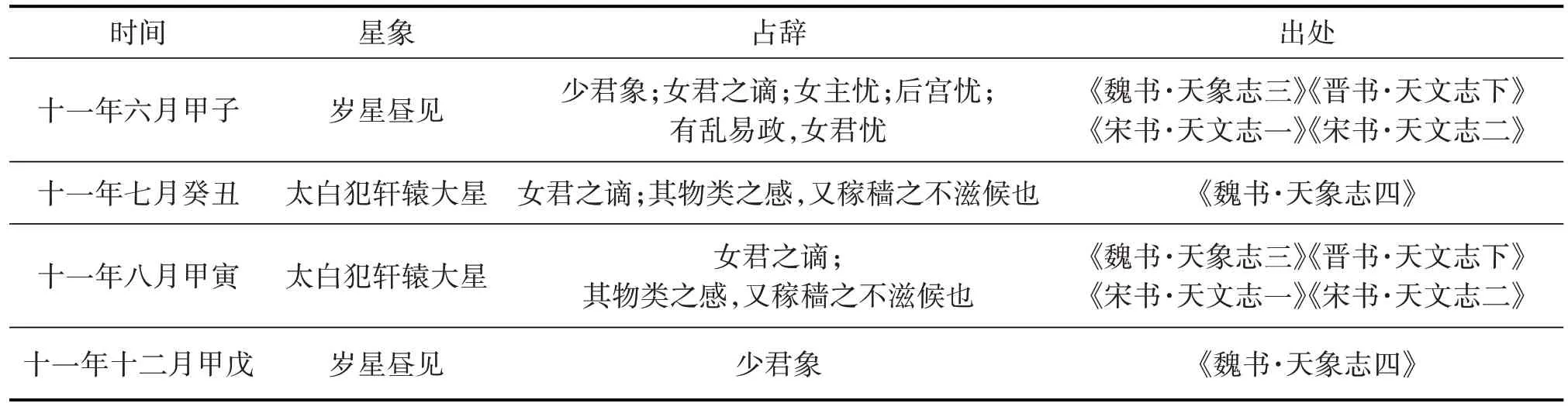

明确了这一点,以下将从天象的变化进行分析。天象虽在今人看来无非是些常见的天文变化,“天人感应说”的占辞本不足征信,但其却具有充分的政治文化内涵。古人普遍接受和认同其背后所蕴藏的信息,北朝时天象为人事反映、观天象可知人事之观念尤为流行。①如《北齐书》卷16《段荣传》:“荣少好历术,专意星象。正光初,语人曰:‘易云“观于天文以察时变”,又曰“天垂象,见吉凶”,今观玄象,察人事,不及十年,当有乱矣。’或问曰:‘起于何处,当可避乎?’荣曰:‘构乱之源,此地为始,恐天下因此横流,无所避也。’未几,果如言。(中华书局,1972年,第207页。)在进入讨论之前,笔者拟将《魏书·天象志》中,发生在太和十一年的部分星象及占辞列表(表2)如下,以方便讨论。

表2 太和十一年部分天象及占辞

可见从太和十一年开始,有“少君象”与“女君之谪”内涵的天象绝对不利于冯太后,物类对此的感应即是“稼穑之不滋候”,这才有了“听人出关就食”的皇信堂议政。此后,“文明太后之谪也”的星占极为普遍,最可能的是这时她已罹患重病,固有天象显示如此。对天象的解释,往往有与人事附会之处。占释天象之人看到太后病重与孝文帝亲政之前景,故多加关注甚至附会此种天象。谢振华注意到《南齐书·魏虏传》将冯太后的卒年提前了一年,以为这或因太和十三年冯太后一度病危以致外界讹传之故,[6](P74)此言甚是。据上节可知,冯太后非常看重皇子元恂的价值,元丕作为冯太后的支持者,自然也明白控制储君的重要性,试图通过以请立太子的手段,存续冯太后及其支持者的统治权力。其语“于臣实急”,想必也是“于文明太后实急”。孝文帝断然拒绝了他的请求,之所以不惮冯太后的报复,一方面可能是由于此时冯太后身体已欠佳,无力对其进行严格的控制,另一方面是孝文帝强烈的亲政愿望使然。

三、冯太后的“图后之计”

上述史实表明,元丕请立东宫实是冯太后及其支持者的“图后之计”,试图通过以请立太子的手段,存续冯太后及其支持者的统治权力。这不禁使笔者联想到明元帝与崔浩关于建立太子制度的“图后之计”的一次谋划。我们知道,《魏书·崔浩传》载,明元帝就“图后之计”使中贵人密问于崔浩时,首先考虑到的也是堪忧的身体状况与怪异的天象:“太宗恒有微疾,怪异屡见,乃使中贵人密问于浩曰:春秋:星孛北斗,七国之君皆将有咎。今兹日蚀于胃昂,尽光赵代之分野,朕疾弥年,疗治无损,恐一旦奄忽,诸子并少,将如之何?其为我设图后之计。”[8](卷35《崔浩传》,P812)崔浩是明元帝信任和倚重之人,史载他“明识天文”,[8](卷35《崔浩传》,P818)“经于天人之会”,[8](卷35《崔浩传》,P813)咨询天象,本是其长。又通达旧典,魏初的典章制度皆成于崔氏之手,加之目睹道武帝末年的动乱,符合明元帝针对皇室现状依汉家制度做出习俗变革的需求。[13](P186)

崔浩的答语指涉的对象相当明确。开篇实属泛泛而谈,没有运用天文知识对异象做出高明的诠释发挥,这不同于他先前的语言风格,所谓“修德除灾”的答语也非有实际意义,反倒有“例行公事”的意味充斥其中。实际上“必不得已,请陈瞽言”的转折之后的内容,才是崔浩的真实意图。概括说来,清河王政变殷鉴未远,且明元帝又曾亲历其事,故崔浩以此发论,将此问题上升到有关“社禝几危”的国家兴亡的高度,故能激起明元帝对历史经验的重视。此后,明确主张“早建东宫”,赋予其“监国抚军”的权力,并提出立储原则与理想人选,足见崔浩对太子制度的精心规划。[8](卷35《崔浩传》,P812-813)明元帝自然采纳了他的建议,至此北魏的太子制度与太子监国制度正式确立。

读罢,我们可以发现太和十一年的冯太后与明元帝的处境颇为相似:均面临着不利于己身的异象,病情日益严重,且“图后之计”是优先的政治考量。冯太后身处宫掖之中难免对北魏故事有所耳闻,对于她这种久经政争的人来说,历史经验甚至是必需习得。那么,元丕请立东宫当是冯太后参考明元帝建立太子制度的历史经验为身后做出的政治考量,即利用太子制度确保皇子的继承权利,只是二者基于不同的政治立场:一个为稳定政权,另一个则基本出于家族私利。这样来看,如何利用太子制度控制未来的储君从而消除“不利于冯氏”的隐忧,确保冯氏势力及支持者的权力和地位,便是理解元丕请立东宫事的重要关节所在。实际上,冯太后对于身后的政治安排不只如此。

《魏书·废太子恂传》说元恂“年四岁,太皇太后亲为立名恂,字元道,于是大赦。”[8](卷22《废太子恂传》,P587)唐长孺校勘这句话是《北史》据《魏书·元恂传》原文概括,更言此处原有诏曰:“昔涂山有育,美名列于夏典;任姒作配,昌发显于周书。故能辑熙丕绪,祚延八百。自元子诞育,于今四载,而名表未孚于四方,茂实未昭于朝掖,非所以宪章远猷,允光礼度者也。太皇太后亲发明旨,为之立名,依德协义,名恂字元道。国祚永隆,储贰有寄,无穷之兆,于是而始。”[8](卷22《废太子恂传》,P594)《资治通鉴》将此事系于齐武帝永明四年(486 年)六月己卯条,即太和十年。[14](P4273)《魏书·高祖纪下》有“自太和十年已后诏册,皆帝之文”[8](卷7下《高祖纪下》,P187)的说法,这纸诏命似乎是出自孝文帝之手,但从“太皇太后亲发明旨”来看,更多的是表达冯太后的意见。元恂甫生,冯太后便以“恂将为储贰”为由,利用子贵母死之制,强令恂母林氏死亡,田余庆认为“赐林氏死所据恂将立为储贰的理由,是冯太后任意之词”,立名前储贰未定,元恂不能称为继嗣。[15](P44)笔者以为,与其说“以恂将为储贰”是冯太后“任意之词”,不如看到这套说辞正源于她对具有驾驭元恂、确保元恂储君地位的政治能力的自信,因此才能毅然决然地依旧制排除政治障碍,以防范其生母外家权力坐大的风险。这样来看,“任意之词”实则意图颇深,储贰也并非未定,赐林氏死与为恂立名均是为确保储君地位诸多操作中的重要环节。

太和十年诏本意在昭示为皇子元恂立名的事实,实质上是冯太后借助“名表孚于四方,茂实昭于朝掖”的时机,从法统上正式确定元恂承继权力的地位,使国家“储贰有寄”,从而为权力嬗递划定合意的走向。“年四岁”的时间节点也颇值得注意。“表2”的信息提示我们,北魏在太子制度走上正轨后,便有早立太子的传统,甚至3—5 岁间得立似有常态化的倾向,那么为恂立名从观念上为得立太子做足了准备。

不仅如此,冯太后还对后宫事务做出了安排。先是,冯太后“欲家世益隆,乃简熙二女俱入掖庭”,[8](卷13《孝文幽皇后冯氏传》,P333)《魏书·冯熙传》说“ 高祖前后纳熙三女,二为后,一为左昭仪”,[8](卷83上《外戚上·冯熙传》,P1820)又幽皇后较废皇后年长,“且前入宫掖”,[8](卷13《孝文废皇后冯氏传》,P332)则此二女一为后来的幽皇后,一为早卒的左昭仪。史载,幽皇后入宫后,颇受宠幸,但“未几疾病,文明太后乃遣还家为尼”,[8](卷13《孝文幽皇后冯氏传》,P333)岁余而冯太后崩。需要注意的是她的入宫时间。冯太后卒于太和十四年九月,则幽皇后得疾出家的时间则在太和十二年九月至太和十三年九月间,又“未几”意在说明她在宫内生活的短暂,或许可以据此推定幽皇后入宫的时间也应在太和十一年左右,目的是元恂得立太子后托付之。而元恂被废、元恪得立后,幽皇后的政治行为可以为此推论提供旁证:“世宗之为皇太子,三日一朝幽后,后拊念慈爱有加。高祖出征,世宗入朝,必久留后宫,亲视栉沐,母道隆备。”[8](卷13《孝文昭皇后高氏传》,P335)田余庆说这完全是冯太后教养控制孝文帝故事的重演,[15](P46)又幽皇后与高菩萨私乱事发,“与母常氏求托女巫,祷厌无所不至,愿高祖疾不起,一旦得如文明太后辅少主称命者,赏报不赀”。[8](卷13《孝文幽皇后冯氏传》,P333)可见躬亲抚养储君,凭借这个政治资本得以临朝称制,似可以上升至冯氏的家族经验。那么,在元恂将立太子的背景下,冯太后简选冯熙二女入掖庭的行为,其政治意图不言自明。

由此可以一探冯太后自洽的行为逻辑:本意让元恂于“年四岁”得名,使“储贰有寄”的观念“孚于四方”,从法统上正式确定元恂承继权力的地位;接着利用北魏早立太子的传统,拟定时间使元恂得立太子,从制度上完成她为权力嬗递划定的走向;并配合简选冯家女入宫,使其“拊念慈爱”元恂,重新上演“辅少主称命”故事。三事相联,全过程乃是出于冯太后精心的谋划。

但此后的政治变故确实出人意料,先是京师旱俭,后天象有异,冯太后身患重疾,这无疑打乱了冯太后的谋划,使立太子事难以按时成行,加之此后冯氏女也得病出宫,此等形势让孝文帝在政治操作上掌握了更多的主动权。虽有元丕请立东宫事的“回光返照”,但无功而返的事实无疑是对冯太后及其支持者一次沉重的打击。

太和十一年的变动深刻影响冯太后对于元恂的布置谋划。孝文帝对立太子态度的突然转变,并积极介入立太子的事务,背后反映的是他充分利用形势,试图将政治目标转变为打破“太后摄事”为他设定的政治格局。这并不意味着孝文帝放弃将元恂立为太子的打算,而是试图按照自己的意愿完成对这一冯太后手中之奇货的改造,在元恂加冠礼上有“字汝元道,所寄不轻。汝当寻名求义,以顺吾旨”[8](卷22《废太子恂传》,P587)的告诫,将冯太后“亲发明旨”所立“元道”留下了顺乎己意的烙印,即是一例。冯太后也在太和十一年后仍能利用尚存的政治资本再次简选冯氏女入宫,影响后宫事务,但更难以对皇权造成实质威胁。

结合学术界已有的“太和五年说”“太和十年说”的研究成果,我们以元恂为中心的考察可以表明太和十一年是北魏历史正式走上“孝文躬总”时期的时间下限,这一年份重要的政治转折意义亦不可轻易忽视。