育人育才 先锋闯将

2024-01-23丁莉莎

2017年,中国人民大学建校80周年之时,习近平总书记发来贺信,指出“中国人民大学是我们党创办的第一所新型正规大学”。中国人民大学从陕北公学成立之初就鲜明提出要培养“革命的先锋队”,到新中国成立之初提出培养“万千建国干部”,到改革开放新时期提出培养“国民表率、社会栋梁”,再到新时代提出培养“复兴栋梁、强国先锋”,一条“为党育人、为国育才”的主线红线,贯穿建校80多年的历史征程。

2022年4月25日,五四青年节前夕,习近平总书记来到中国人民大学考察调研。一上午时间,习近平总书记行程满满。他先后走进思政课智慧教室、学校博物馆、图书馆,了解学校促进思政课教育改革创新、学校历史沿革、教学科研成果、加强文献古籍保护利用和促进理论研究成果转化应用等情况,并主持召开师生代表座谈会。

座谈会上,习近平总书记强调:“要坚持党的领导,坚持马克思主义指导地位,坚持为党和人民事业服务,落实立德树人根本任务,传承红色基因,扎根中国大地办大学,走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。”调研期间,“中国特色、世界一流”被习近平总书记反复提及。

走进中国人民大学,红砖红墙,象征着“复兴栋梁、强国先锋”的红色传承;三“人”并列的校徽,诠释着“人民、人本、人文”的办学特色;立德、明德、崇德、求是等教学楼的名字,诉说着立德树人的不懈追求……

思政金课

静静矗立在人大校园东南角的立德楼,被称为中国人民大学最年轻、最现代化的建筑。主打开放式交流与沉浸式教学的“智慧课堂”,颇受人大学子欢迎。习近平总书记来到中国人民大学的第一站就是立德楼,观摩了一场思政课智慧教室现场教学。

当天思政课的主题是“传承中国共产党人精神谱系 做堪当民族复兴重任的时代新人”。习近平总书记同青年学生一起就座,认真倾听并参与讨论。

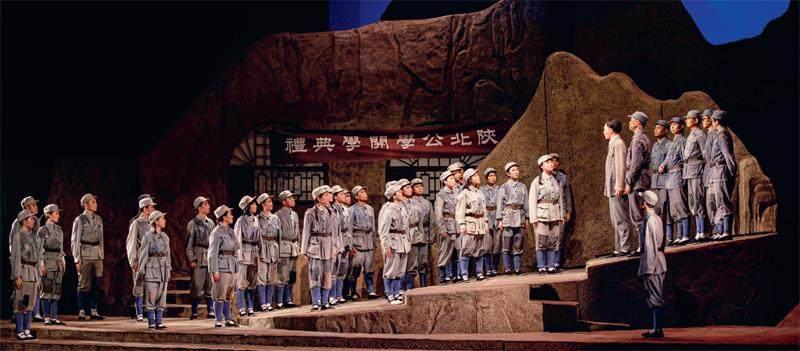

讲台前,王易正老师正在播放视频《陕北公学》,带领同学们回顾“中国不会亡,因为有陕公”的红色历史,重温人大人心中的延安精神。听到动情处,习近平总书记微笑点头。

马克思主义学院2022级博士研究生薛思齐回忆起当时的场景,至今仍心潮澎湃。当时,他的座位紧挨着习近平总书记:“习近平总书记用慈爱的目光看着我们在座的每一位同学,用期待的眼神给予我们鼓励。”

在这个思政课堂上,习近平总书记强调,思政课的本质是讲道理,要注重方式方法,把道理讲深、讲透、讲活,老师要用心教,学生要用心悟,达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志。

近年来,中国人民大学逐步构建起贯穿选修课和必修课、第一课堂与第二课堂的思政课程体系。按照“必修課程与选修课程相结合、课程教学与自选讲座相结合、思政教育与专业教育相结合、课内学习与课外实践相结合”的思路,学校把习近平新时代中国特色社会主义思想融入全校各院系、各专业的人才培养路线图之中,构建了全方位、立体化的思政课程体系和育人平台。

2015年,由中国人民大学牵头成立北京高校思想政治理论课高精尖创新中心,依托思政课课程资源平台,至今已汇聚300多万条文献资源、4万余册电子图书、1.3万多个微视频等优质教学资源,举办名师大家讲党史、周末理论大讲堂等各类讲坛,坚持共建共享,将“金课”输送到全国大中小学。

学校积极打造实践育人品牌。把思政小课堂同社会大课堂结合起来,既在课堂上“有理讲理”,又在社会生活中“有迹可循”,打造理论性和实践性相统一的“大思政课”。在中国人民大学,有这样一群青年,每年寒暑假,他们从北京出发,分赴四面八方,走向田野、走进街巷,到基层去、到祖国最需要的地方去。“千人百村”“读懂中国”等一系列品牌社会实践活动,把人大青年学生的家国情怀写在脚下的热土上。

近两年来,特别值得一提的是,有一支青年理论宣讲的“轻骑兵”——延河讲师团活跃在“大思政课”一线。讲师团将“推进大中小思政教育一体化”作为主要任务,走进全国3000多所中小学,覆盖200余万师生群众。他们选准小切口、说好百姓话、讲清大道理,用校友中的革命先烈、校史馆中的珍贵文物、校址中的红色遗迹、校歌中的革命精神进行理论宣讲,青春之声为大众喜闻乐见。

学科筑基

习近平总书记在中国人民大学考察时强调,加快构建中国特色哲学社会科学,归根结底是建构中国自主的知识体系。

建设中国特色、世界一流大学,哲学社会科学的繁荣是题中应有之义。中国人民大学确立了“引领的马克思主义理论学科,卓越的基础学科、顶尖的社科学科、创新的交叉学科”的学科布局。

学校启动习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程,整体布局“系列研究、人才培养、队伍建设、文化传播、干部培训”五大子工程,深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学理化阐释、学术化表达,推动党的创新理论研究迈向更高水平。

学校聚焦新文科建设,推动学科交叉进档升级。在学科层面建设“大团队”、开展“大交叉”、聚力“大成果”,以优势学科在学科交叉领域主动引领,形成了民法典、宏观经济、区块链、双碳研究、乡村振兴等多个跨学科人才团队和平台。中国人民大学是最早开展跨学科人才培养的高校之一,至今已有5个双学士学位项目、17个跨学科实验班、18个荣誉辅修项目、10个文理交叉型博士生项目。

学校还成立了交叉科学研究院,聚焦以人工智能、大数据、区块链为底层架构的“数字社会科学”集群,明确“数字+经济”“数字+治理”“数字+人文”3个重点方向,探索一条具有人大品质、人大特色、人大使命并引领时代价值的人文社会科学发展之路。

学校积极建构自主知识体系,坚持推动中国特色哲学社会科学创新发展。推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、教材体系、话语体系建设和人才培养,越来越多的人文社会科学工作者在国际舞台上传播好中国声音,讲好中国故事,让世界更好读懂中国。

学校把学科优势转化为育人力量。实施“一流本科”战略,推动本科育人模式的根本性变革。近年来,中国人民大学入选省部级以上一流本科专业建设点72个,打造本科金课219门。探索基于学科交叉与交叉学科、新文科的人才培养,建设39个拔尖创新人才培养项目和18个新文科研究与改革实践项目,深入推进文文、文理、文工学科交叉,打通培养体系,培养交叉融合的创新型人才。

同时,全面提升研究生教育质量。实施一流学科推进行动,每年选拔100名研究生进入未来领军人才计划;实施基础学科支持行动,推动本硕博一体化培养模式;设立一批交叉学科中心,推动8所学院开展文理交叉博士项目;实施课程教材培优行动、导师能力提升行动等10项提质行动。

科研之余,信息学院2019级直博生王涵之每学期都会去旁听其他学院的课程,他说:“不同方向的思维碰撞,对科学研究非常重要。学院和实验室常鼓励我们,要做‘有温度的人工智能’研究。丰富多元的信息、充分的学术自由,对我们做交叉学科研究是非常有益的”。

经师人师

在中国人民大学博物馆门前广场上,习近平总书记看望了老教授、老专家和中青年骨干教师代表,并同他们亲切交谈。他们当中有我国人口学开拓者与奠基者、百岁高龄的邬沧萍教授,中国新闻史学界泰斗方汉奇教授……还有一位头发花白,笑起来脸上带着两个“大酒窝”的老者。他,就是被学生们亲切称为“酒窝爷爷”的文学院院长孙郁。孙郁领衔的中国人民大学中国语言文学教师团队,是研究以鲁迅为代表的中国现当代文学的一支重要力量。看到老教授、老专家身体健康、精神矍铄,习近平总书记非常高兴。

习近平总书记心系教师队伍建设,强调指出,培养社会主义建设者和接班人,迫切需要我们的教师既精通专业知识、做好“经师”,又涵养德行、成為“人师”,努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者。

近年来,中国人民大学不断完善教师思想政治和师德师风建设工作体制机制,选优建强育人队伍,注重示范引领,培树先进典型,广泛宣扬吴玉章、成仿吾等红色教育家和卫兴华、高铭暄等人民教育家先进事迹,引导广大教师践行育人使命,把严爱相济、润己泽人的理念融入教育的各领域、全过程,做“经师”和“人师”的统一者,做学生为学、为事、为人的“大先生”。

培养领军拔尖“大先生”。在培养锻炼方面,学校依托大团队、大平台、大项目,锤炼学术本领,激发创新活力,并形成以若干“大先生”为中心的人才聚落。在制度保障方面,学校将“长聘制”改革与破“五唯”改革相衔接,与引导教师安心从教相结合,鼓励创新、宽容失败,激发人才活力,引导教师争当“大先生”。

先锋闯将

考察当天,习近平总书记还来到世纪馆北大厅同中国人民大学师生代表座谈。在军营里磨砺、在学习实践中成长的新闻学院2017级博士研究生周晓辉参与了座谈并发言。回忆起与习近平总书记面对面交流的时刻,深受感动的他分享了许多。“习近平总书记当时特别深情地跟我们分享了他当年在梁家河的故事。他说当时看到当地老百姓贫苦的生活,就立下了要为人民做好事、做实事的志向。整个过程中,没有说教,没有宏论,都是真实叙述,特别打动我们。他勉励我们要深入基层,躬身实践。还给我们分享了他改写的郑板桥的诗《竹石》——‘深入基层不放松,立根原在群众中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风’。”

在座谈时,习近平总书记深情寄语:“希望广大青年用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏,把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中。”

习近平总书记的谆谆教诲,点亮了青年学子心中的火种。这种壮烈激昂的精神伟力,源自80多年前诞生于抗战烽火中的陕北公学。如今,越来越多心怀梦想的青年学子,正踏着先辈的足迹,投身基层治理一线,践行为人民服务的初心使命。

2023年新年前夕,国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网,发表了新年贺词。画面里,他在中国人民大学考察调研时的照片悄然放在书架一隅,国家领袖对广大青年的关爱沉静而深情。

从城市中的街巷阡陌到散发泥土清香的田野乡村,人大学子带着真实问题回归学术探索,耳畔始终回响着习近平总书记在学校考察时的深切勉励,“在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当开路先锋、争当事业闯将”。

首批“治国理政”计划的66名学员分批奔赴福建宁德、泉州和江西南昌开展实岗锻炼,或在市直、县直单位深度参与工作,运用专业所学积极建言献策;或走进乡村振兴第一线,亲身体验基层治理的酸甜苦辣。

20支“理解中国”学术实训计划实践队奔赴14个省市自治区,围绕民族工作、基层治理、乡村振兴、产业发展等多个主题开展实践调研,最终产出优秀学术成果共计32万余字。法学院2022级法律专业硕士研究生杨天琦和其他同学组队赴福建三明以《数字化赋能三明传统产业转型升级路径研究》为题开展调研。他说:“我们已经完成一篇福建省政府内参的撰写,以及一份2万余字的调研报告。习近平总书记在福建工作期间,多次深入三明调研,一直关心老区群众过得好不好。此行调研,我们虽然只解决了三明发展过程中的一个小问题,但我们的调研不会停止。如何实现老区的持续性高质量发展,将是我们持续关注、持续深耕的大课题。”

8支博士生服务团分赴5省7市67个乡镇,就乡村产业发展、城乡融合、基层党建、数字经济等主题深入调研,真正在中国大地上扎根。

由31名志愿者组成的第二十四届研究生支教团奔赴云南兰坪、新疆塔城、四川荣县、四川江安与河北雄安支教,全员全身心投入一线教学,同时深入基层一线进行调研思考,聚焦当地发展提交多篇调研报告,积极助力乡村振兴。

2022年4月25日,当习近平总书记结束考察离开学校时,道路两旁站满青年学子,大家齐声高呼:“青春向党、不负人民!”“复兴栋梁、强国先锋!”那一幕,激动人心。青春的誓言,激荡在中国人民大学。

责任编辑:丁莉莎