课上学“三师”建城市为人民

2024-01-23张守连刘骋霄

张守连 刘骋霄

编者按:

2021年全国“两会”期间,习近平总书记指出,要善用“大思政课”,为新时代思政课建设提供了根本遵循。全国各高校纷纷树立“大思政课”育人理念,聚焦“立德树人”的根本任务,取得了诸多成效。大学生在这样一门门“大思政”“金课”中受教育、长才干、作贡献。

《大学生》始终关注高校思政育人的最新成果,新年伊始,我们开设“思政强课”栏目,将集中介绍一批具有示范引领效应的高校“大思政课”,希望给各校大学生以启示和帮助,也希望对广大高校开展思想政治教育以借鉴。

栏目第一期,我们介绍北京建筑大学推出的“人民城市”思政金课。该课程充分发挥学校学科专业优势,并邀请多名城市领域的专家学者授课,通过理论课堂、校内外实践课堂、红色文化课堂等多种形式,引导学生厚植“人民城市人民建,人民城市为人民”的理念,成长为人民城市建设的规划师、设计师、建筑师。

城市,不只是钢筋水泥构成的建筑群落,还承载着人们的柴米油盐、喜乐悲欢,更是千百年历史沉淀、文化底蕴的体现。建设什么样的城市、怎样建设城市,时刻叩问着城市建设者的初心。

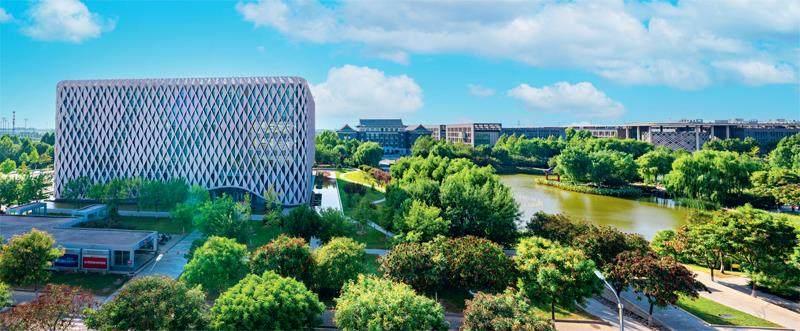

作为北京市与住房和城乡建设部共建高校,北京建筑大学(以下简称“北建大”)是北京市属唯一一所以建筑为特色的高等学府,自建校以来,学校的发展就始终与首都规划建设紧密相连。为了更好服务北京,建设人民城市,2023年,北建大结合学科专业特色,打造了“人民城市”思政金课。

大课17讲

“人民城市”思政金課的课程特色可概括为大格局、大课堂、大平台、大师资。这门课程坚持开门办思政课,紧紧围绕人民城市重要理念,构建全员、全过程、全方位育人的“大思政”工作格局。创建了由理论课堂、校内实践、校外实践、红色文化等组成的“大课堂”,搭建学校资源、社会资源共同组成的“大平台”,组建由北建大马克思主义学院教师、各专业学院教师、校外专家等共同组成的“大师资”。

2023年春季学期,“人民城市”首次开讲,课程共设置17讲,内容涵盖北京历史文化名城保护、生态文明城市建设、智慧城市建设、和谐宜居型城市建设等多个方面。授课老师有来自北建大城市规划、城市设计、城市建设、城市管理、城市运行等领域中最具代表性的教授专家。如课程的第一讲“回眸百年建大,传承红色工学”是由学校马克思主义学院原院长孙希磊教授主讲。孙教授以唐代诗人杜甫《茅屋为秋风所破歌》中的诗句——“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”作为开场,引出北建大的初心使命和百年校史。他向同学们介绍了学校培养“三师”型人才(即未来卓越规划师、设计师、建筑师)服务首都建设发展的使命。和大家一起探讨“作为一名北建大的学子,我们应该怎样溯流而上,成为一个大国工匠?”的命题。

再如第四讲的主讲人是全国工程勘察设计大师、梁思成建筑奖获得者、北建大建筑与城市规划学院的胡越教授。在这场名为“城市公共空间的现在与未来”的讲座中,胡教授从功能性的角度对城市公共空间进行了深入地剖析。他特别提到城市公共空间的公平性和包容性,指出城市公共空间的未来发展趋势应更加注重人性化和可持续性,为市民提供更加健康、和谐的生活环境和更加便捷、舒适的服务。

能有机会享受学校精心准备的这17道理论大餐,不少同学直呼过瘾,在提升和再塑专业知识的同时,他们也逐渐增强了对“人民城市”理念的理解和把握。

学理细解析

在大力推进思政课程和课程思政的同向同行时,北建大也主动探索基于专业特点推动课程思政与专业教学最大限度融合的现实路径,主动将家国情怀、职业操守、责任担当、科研精神等思政元素融入专业课程,以实现加强学生思想引领和提升学生专业涵养的双重育人效果。

“人民城市”课程的开设是一个不断迭代升级的过程,前期主要以系列专题讲座和选修的方式开设。学校统筹校内外名师力量,邀请名师以不同专题,从不同维度、不同方面解析交流“加强和改善党对城市工作的领导”“坚持人民城市为人民,走中国特色城市发展道路”“提高城市工作全局性”“提高城市工作系统性”“提高城市发展持续性”“提高城市发展宜居性”“提高各方推动城市发展的积极性”等学理问题,解读建设智慧城市、韧性城市、绿色城市的理念和路径,阐释“人民城市”的丰富内涵和深刻意义,帮助学生把握学术发展的前沿动态,丰富自身专业知识,深化现有专业研究,同时运用思政元素培养学生对所学专业的自豪感和使命意识。

2023年秋季学期,在充分统筹各专业学院深入研讨“人民城市”理论课堂开展的教学方案后,北建大致力于打破学科边界限制,开创了适用于全校各专业本科新生的理论课堂,并把“人民城市”作为北建大本科生必修的大思政课之一。

秋季学期的“人民城市”理论课堂分12个专题,老师带领学生学习习近平总书记“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念,帮助学生了解中国特色社会主义城市发展历程,充分发挥思政课的铸魂育人作用,帮助学生深刻领会中国特色社会主义城市建设为什么要选择马克思主义指导,为什么要加强中国共产党的领导,怎样形成了人民至上的重要发展理念,在增强学生城市建设科学素养的同时,厚植其人民情怀。此次课程的第一讲由北京建筑大学党委书记李军锋教授担任主讲人,他为同学们带来了题为《践行习近平总书记关于人民城市重要论述精神 做建设领域的卓越人才和社会栋梁》的讲座,李书记鼓励同学们把个人志向融入时代大潮,早日成长为人民城市建设的规划师、设计师、建筑师。

实践组百团

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。突出实践导向是“人民城市”大思政课的另一大亮点。在建设校内外实践课堂上,学校开设了实践基地主题学习、学生总结展示、参与真实项目等环节,相关专业课教师、辅导员也全程参与指导。

在校内实践课堂中,由专业教师和思政教师共同帶领学生进入实践教学基地,共同进行现场教学。

2023年7月,北建大与北京市建筑设计研究院有限公司、北京市规划展览馆、香山革命纪念馆、中国铁道博物馆等24家单位签订共建协议,设立首批“大思政课”实践教学基地,结合首都城乡建设重大工程重点资源,突出北建大服务首都城乡建设产学研项目与团队特色。

为了帮助同学们更深刻地了解中国特色社会主义城市发展历程,了解习近平总书记关于“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念。2023年暑期,学校组织了千余名师生形成了119支实践团,赴北京、雄安新区等多地开展丰富的暑期社会实践活动。

在北京市密云区的古北口镇,测绘学院“传统村落数字影像测绘”实践团的同学以数字化手段留住美好“乡愁”,助力古建传统村落保护。电信学院的“零碳城市”实践团则调研了北京市数据中心总体分布、能耗和余热回收条件,同学们设计出基于深度学习的数据中心热量回收控制系统,利用水源热泵实现数据中心制冷系统热量回收,同时基于人工智能方法实现制冷系统和余热回收系统自适应优化调节。土木学院“唤醒沉睡资源 激发消费活力”实践团针对怀柔区产业疏解后的旧厂房闲置问题开展了实地调研、采访和旧厂房改造方案策划活动,进一步挖掘生态资源优势,并加快闲置建筑文旅化改造,为区域文旅消费注入新活力。机电学院“一路同行”实践团赴北京公交集团电车分公司第一车队开展实践活动,他们从智慧交通视角进行调研,深入研究新型工业化、智能化、信息化的智慧交通运营及技术发展,结合调研情况提出针对性意见方案。

这些深入的调研,让同学们在生动、鲜活的实践中进一步感悟和践行“人民城市”的内涵和要求。

(张守连,北京建筑大学马克思主义学院执行院长。刘骋霄,北京建筑大学马克思主义学院硕士研究生)

责任编辑:刁雅琴