成都平原史前文化房屋建筑演进特征探析

2024-01-22丁逸宁

丁逸宁

(重庆师范大学 历史与社会学院 重庆 401331)

自新石器时代起,成都平原地区就有着连绵不断的古文化。在古蜀地区各历史时段的遗址中,发现了不少房屋遗迹。这些房屋遗迹特征明显,形态演进呈现出一定规律,对于我们研究古蜀地区的建筑技术、城市形态、社会组织、文化交流等多方面都具有重要的参考价值。

目前学界已有部分学者对先秦时期成都平原的房屋建筑进行了研究。冉宏林将成都平原的先秦建筑分为沟槽式、干栏式、柱洞式、烧土式四大类,认为不同区域内的建筑特征有所区别,高等级建筑只见于遗址核心区域,而一般建筑的分布则比较随意,且有原址重建的现象和不同遗迹集聚的现象。[1]施劲松将成都平原先秦时期的房址分为有墙基的木骨泥墙建筑、有柱网结构的大型单体房址、干栏式建筑三类。[2]总的来说,现有研究主要集中在对古蜀房址的归类,以及对房址具体作用的研究上。对于古蜀各个文化时期房址形态特征的演进,以及推动古蜀地区房屋特征演进的因素等,尚有继续研究的空间。本文拟对古蜀各个文化时期具有代表性的房址进行归纳分析,总结出古蜀房屋建筑形态的演进特征和演进规律,分析推动房址形态演进的原因,从而为研究古蜀地区家庭组织与社会基层组织的演进、国家与强制性公共权力的出现与演进、古蜀城市形态与城市布局、古蜀地区与外界的文化交流、经济状况与生产力的发展与演进等课题提供参考。

一、成都平原史前文化中的房屋遗迹及其特点

古蜀地区的考古文化序列,能够上溯到距今4500 年左右,历经宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化,下接开明氏蜀国。其中有不少遗址中都出土有房屋遗存。笔者选取其中较具代表性的房屋遗迹,归纳如下。

(一)宝墩文化之前的成都平原周边地区

目前,在四川盆地的西缘、北缘,以及岷江上游地区,陆续发现了一批略早于宝墩文化的新石器时代遗址。在这个阶段中,什邡桂圆桥遗址[3]、茂县营盘山遗址[4]、汶川姜维城遗址[5]等处均有史前房址被发现。

在桂圆桥遗址发现的三座房址中仅披露了F1。F1 由红烧土块拼砌而成,面积约35 m2。房屋中部竖立两道红烧土矮墙,说明该房址拥有多个开间。房址下的地面似经过平整,应当是当时人们的居住面;房址中出土有陶缸、细小石片等生活用器,且该房址周边相邻的同一地层处有一处灰坑(H20),包含有大量红烧土块、灰烬、碎陶片、骨渣等,应当是当时房址内人们倾倒生活垃圾之处。种种迹象表明,桂圆桥遗址F1 应当是一处多开间的人居建筑。

汶川姜维城遗址发现的3 座房屋中,F1 中部有若干柱洞,发掘者认为“应当是双间或多间”[5]。F2 面积约为44 m2。房屋中部有若干柱洞,应有两间以上的小房间。F3 面积约34.2 m2,房屋西侧尚存一段隔墙,南部方形转角应也为一个单间;房屋中部发现一处圜底火塘。此外,上述房屋拥有较为坚硬的踩踏面,应是有人长期在房屋内活动的结果。在上述房址周边还有灰坑H7、H10,内均含碎陶片、石制工具、红烧土、动物骨骼等生活和建筑垃圾。故此三处房屋应均为人居建筑。

茂县营盘山遗址发现房址9 座,其中披露F1、F2、F4 三座。三座房址均为木骨泥墙结构,房屋内部均未发现隔断。三座房址附近分布多座灰坑。其中,H22 打破F2,且从地层关系上看,其形成年代应在F1 与F2 之间。坑内填土中夹杂灰烬,坑内埋藏有高领罐、侈口罐等生活用器。可见,该区域在较长时间内一直有人居住。

目前发现的宝墩文化之前川西地区的房屋建筑,皆可归为同一类。这类房屋以平面呈方形、木骨泥墙、分为多个隔间为主要特征,面积普遍不大,且根据遗址的不同而有所区别,如桂圆桥、姜维城遗址中的房屋面积普遍在30~40 m2左右,而营盘山遗址中的房屋面积则普遍较小,大多不超过在10 m2,并且这类建筑都是人居建筑。这体现了宝墩文化之前的川西地区拥有相同的房屋建造传统,只是在具体建造时在面积上会略有区别。

(二)宝墩文化时期

宝墩文化是距今4500~3700 年在成都平原兴起的一支考古学文化。在属宝墩文化的盐店古城[6]、宝墩古城[7-12]、芒城古城[13]、双河古城[14]、郫县古城[15-17]、鱼凫古城[18]、三星堆遗址一期[19]、忠义遗址[20]、郫县三观村[21]、成都西郊化成村[22]、新都褚家村[23]等处均有房屋遗迹被发现。笔者将宝墩文化中较典型的房址归纳为表1。

表1 宝墩文化典型房址整理表

从房屋作用上来看,我们可将宝墩文化中的房屋分为大型宫殿或礼仪建筑、民居建筑、仓储建筑三类。

首先是大型建筑基址的出现。这类建筑是宝墩文化之前的成都平原所没有的。其中,双河古城F1 面积达70 m2,房屋外有踏道及散水类设施。整座房址建于遗址中部,建造考究。发掘者猜测这应是当时一处等级较高的活动场所。[14]宝墩遗址鼓墩子地点大型建筑基址F1,面积达210 m2,以一座长方形主体房屋为中心,南北两侧分别有一幢附属建筑,并位于古城中心位置,规格颇高。发掘者认为,鼓墩子区域很可能是当时古城居民举行公共礼仪活动的场所。[12]笔者认为,该区域附近内也没有发现带有浓厚宗教祭祀等礼仪色彩的遗迹或遗物,说是礼仪性建筑略显牵强。该建筑群的主体建筑在中心、附属建筑位于左右两旁,且位于城址的中心区域,与后世的宫殿结构很像,很可能是当时城址统治者所居住的宫殿。郫县古城F5 位于遗址的中部,其面积达到了551 m2。发掘者根据该建筑附近出土生活遗物少、未发现生活附属设施、房内有五个台基等现象推测该建筑可能为当时举行大型公共仪式的场所。[15]笔者认为,该建筑面积大、规格高、建造考究,地处城址中心,与宝墩遗址鼓墩子地点F1 非常相似。同样,郫县古城也没有发现带有浓烈宗教、祭祀等色彩的礼仪性遗迹、遗物,故该建筑也很可能是城址统治者所居住的宫殿。

其次是面积较小、规格较低的建筑。如芒城古城F5,面积达50 m2,由内外两个开间构成,外间东北部有一灶坑。郫县古城F1,房址内出土少量碎陶片,能辨器形的有绳纹花边罐和喇叭口高领罐,均为生活用陶器。郫县古城F6,面积约为46 m2,柱洞呈“十”字形布局,房屋东北部发现一灶坑。郫县古城F10,面积约21.8 m2,为单间式的木骨泥墙建筑,屋外有小卵石铺成的活动面。化成村F1,面积约为31 m2,单间,北部基槽中部有一火塘;房屋垫土内有不少故意打碎掺杂进去的陶片。由此可见,上述建筑规格较低,遗迹内生活痕迹明显,当为平民所住的房址。

还有一类建筑当属仓储。这类建筑以干栏式建筑居多。如郫县古城F13,面积约为21.2 m2,为干栏式建筑,且其下柱洞密集,大致横排为9排,竖排为8 排。柱础密集,说明该建筑应承重较大,可能是用作仓储。鱼凫村遗址F16,为干栏式建筑,面积狭小,仅有约1.52 m2,推测应为仓储式建筑。

(三)三星堆文化时期

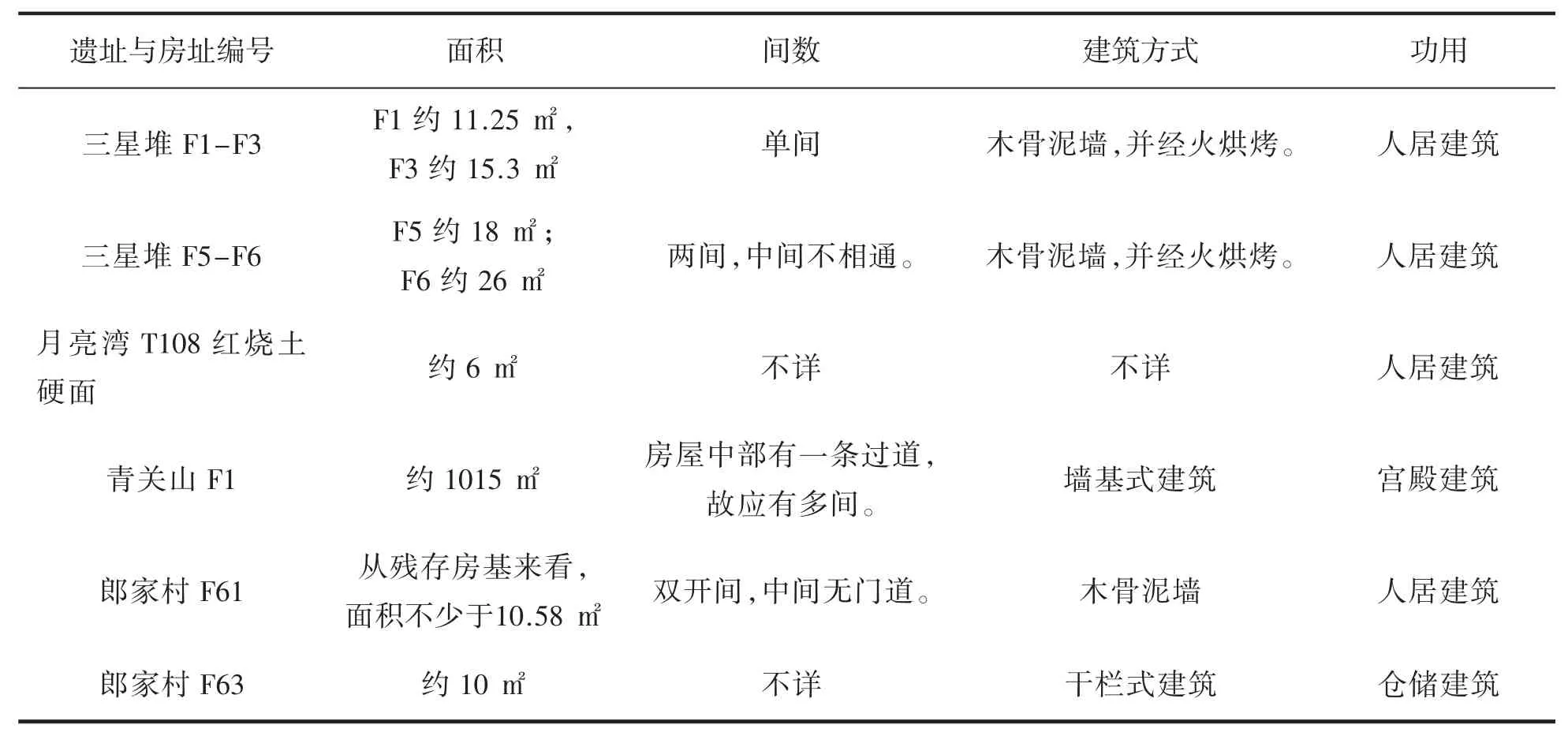

在三星堆文化中发现的房屋遗迹比较少。其中较典型的房屋遗迹主要发现于广汉三星堆遗址[19、24-25]、金沙遗址郎家村“精品房”地点[26]等。笔者将三星堆文化中较为典型的房址整理为表2。

表2 三星堆文化典型房址整理表

其中,三星堆文化中最亮眼的建筑当属青关山地点大型建筑基址F1。青关山F1,建造在人为堆筑的、厚4 m、面积约16 000 m2的大型台基之上,位于三星堆遗址的最高点,可以俯瞰整个三星堆遗址。其面积达1 015 m2,在史前房屋建筑中能够算得上是“超大型”房址。该建筑墙基以红烧土夹杂卵石烧成,烧成温度高,质地坚硬。房址内柱洞规律整齐,错落有致,规格很高。发掘者认为“其使用者应该是三星堆遗址的高等级人群”[25]。

除了宫殿式建筑外,三星堆文化中也发现了较多民居建筑。三星堆F1-F3、F8-F15 面积较小,均为木骨泥墙建筑,墙壁经火烘烤,表面平整而坚硬;F1 柱洞内可以看出有榫卯结构。F3房檐伸出较远,可能是为了构成比较宽大的檐廊;三星堆F4-F7,其建筑特征与F1-F3、F8-F15 基本相同,房内多有一层厚约2~5 cm 的白膏泥,可能是经过拍打、踩踏的居住面;F6 在房内近门的地方有一处烧火堆,出土一件陶盉。月亮湾T108 发现一块红烧土地面,表面平整,边缘笔直,应是房屋地面的一部分。郎家村F61 为双开间,中间无门道连通,地面为人工火烧后的草木灰,经长期踩踏而成。

此外,干栏式建筑在三星堆文化中也有发现。如郎家村F63,平面呈方形,东西长约3.4 m,南北宽约3 m,面积在10 m2左右。卵石柱础较密集,且房址附近无生活遗迹,也未见有生活用陶器出土,应是用作仓储建筑。

从类型学上看,三星堆文化时期的房址类型与宝墩文化中的基本一致,都可分为用作宫殿或礼仪性建筑的大型建筑、木骨泥墙的普通民居建筑和用作仓储的干栏式建筑三类,没有见到新增的建筑类型。可见三星堆文化时期的房屋建筑传统,与宝墩文化时期的房屋建筑传统是一脉相承的,有的只是技术上的进步,而不是文化面貌上的改变。

(四)十二桥文化时期

十二桥文化是继三星堆文化而起的、以早期成都城为中心的一支古蜀文明。十二桥文化的房屋遗迹多且分布零散,在金沙遗址“兰苑”[27]、金沙遗址“九柱”建筑基址[28]、成都黄忠村[29]、金沙村遗址芙蓉苑南[30]、成都岷江小区[31]、成都高新西区“万安药业包装厂”[32]、青白江三星村[33]、郫县波罗村[34]、成都十二桥[35]等地点均有发现,其中以黄忠村遗址、“兰苑”地点、“芙蓉苑南”地点最为集中。笔者将十二桥文化中较为典型的房址整理为表3。

表3 十二桥文化典型房址整理表

十二桥文化时期的房址与宝墩文化、三星堆文化中的房址种类、作用基本相同。但值得注意的是,十二桥文化中新出现了一种地面木构建筑。其中以十二桥地点发现的木构建筑群最具代表性。发掘者认为是宫殿建筑群[35];而施劲松认为这类木构建筑的特征与其他房址不同,可能为濒河而建的某类特殊建筑。[2]这类木构建筑可能是具有特殊用途的建筑,倘若这类建筑为宫殿建筑,那么,根据古蜀地区自宝墩文化以来的建筑传统,宫殿式建筑一般为建造在大型台基之上的墙基式建筑,而不是这类木构建筑。这类木构建筑若为宫殿,则很有可能代表了一种外来的文化因素。

此外,十二桥文化时期的平民住宅有联排式建筑和建造单独的木骨泥墙小房址两类。宫殿区和祭祀区平民住宅区相反,比较喜欢使用干栏式建筑。而在之前的宝墩文化和三星堆文化中,宫殿式建筑和平民区建筑一样,都是木骨泥墙建筑,区别仅仅体现在建筑面积和建筑位置上。由此可见,在十二桥文化时期,干栏式建筑的地位似乎要高于传统的木骨泥墙建筑,特别受统治阶层、祭司阶层等社会上层分子喜爱。

二、成都平原房屋建筑的演进特征

通过归纳总结成都平原各个历史时段的典型建筑遗迹,笔者认为,古蜀地区的房屋建筑具有建筑水平和建筑技艺不断提高、建筑功能不断丰富、建筑等级差距不断加大的特征。

(一)房屋建筑技术的进步

房址的建筑技术呈现出不断进步的趋势。营盘山、桂圆桥遗址中发现的建筑均为墙基式建筑,使用木骨泥墙作为建造房屋的基本方法,即先打柱洞,将竹棍、木棍等材料插入柱洞中,再在外部抹上黄泥,形成外墙。

宝墩文化时期,房屋的建筑技艺进步体现在了两方面,首先是面积较大的大型房屋较前代明显增多了。如宝墩遗址鼓墩子地点F1、双河古城F1 等,面积都达到了70 m2以上。特别是郫县古城大型房址F5,面积达到了551 m2。建筑面积的不断扩大,表明了建筑工艺的不断进步。只有更精良的建筑工艺才能建造出面积更大、结构更复杂的房址。其次是对于原本的木骨泥墙建筑的改良。宝墩文化之前的桂圆桥遗址等处发现的建筑,均未见有用火烘烤的红烧土痕迹。宝墩文化中的木骨泥墙建筑,不少都出现了火烧的痕迹。宝墩先民会用火烘烤泥墙或居住面,形成类似于陶屋的建筑,使得墙体的防水性更好,更加坚硬,不易倒塌。此外,部分建筑还附带了踏道和散水类设施。

三星堆—十二桥文化时期的房屋,不仅用火烘烤墙面,而且还会处理房屋内的地面。有些是用火烘烤地面形成红烧土;还有些是在屋内地面上铺上白膏泥。经这样处理后的地面比较坚硬,防水性强,在下雨时不易渗水,更适合居住。部分建筑中还出现了榫卯结构。从大型建筑上来看,宝墩文化中郫县古城的大型房址F5 的建筑方法,是以卵石作为柱础的木骨泥墙建筑。而青关山F1 是先使用人工堆砌的方式,堆筑了一处横截面大致为梯形的土台,再在土台上挖掘基槽,填充卵石、红烧土形成墙基。这些因素都显示出,三星堆文化时期的建筑技术在宝墩文化的基础上再次得到发展。简而言之,成都平原地区的建筑技艺,是一个从无到有、从落后到进步、从单一到复杂的不断进步的过程。

(二)房屋建筑功能的分化

房屋建筑技术的不断进步,也使得古蜀先民能够建造出不同种类的房址,建筑的具体作用也在不断分化。在宝墩文化之前的营盘山遗址、姜维城遗址和桂圆桥遗址中发现的建筑,多仅为人居建筑,未见有单独用作其他用途的房址。

到了宝墩文化时期,房屋的种类增多了。除了传统的木骨、竹骨泥墙外,新出现了干栏式建筑,有一些房址已经有了某种特定的用途。例如双河古城F1、宝墩遗址鼓墩子地点F1、郫县古城F5 等,很可能是当时城邦首领的宫殿类建筑;鱼凫村干栏式建筑F16,仅有1.52 m2,显然不能住人,可能是用作仓储。这些都显示出,当时的人们已经会根据建筑功能的不同,选择不同的建筑方法。

三星堆文化时期的建筑种类和功用与宝墩文化时期基本一致,兼有木骨泥墙建筑和干栏式建筑,且以木骨泥墙建筑为主。在三星堆文化时期的木骨泥墙建筑中,多见有红烧土地面、白膏泥地面、经长期踩踏的草木灰地面、火塘、檐廊等,说明当时的木骨泥墙建筑多为人居住的房屋。而干栏式建筑,例如郎家村F63,面积较为狭小,卵石柱础有大有小,形状不一,说明搭建比较随意,且房址内未发现生活用具,周边也没有发现生活用陶碎片等有人长期生活过的痕迹,因此可能是用作仓储。木骨泥墙建筑住人、干栏式建筑做仓库,这与宝墩文化时期的建筑基本功用一致。

十二桥文化时期,建筑种类更多。人居建筑既有单独的木骨泥墙房址,也有大型的联排式房址;祭祀用的房址和宫殿建筑一般使用干栏式建筑。不同建筑之间分工明确,阶级等级秩序比较森严。

(三)房屋建筑等级差距的加大

随着社会等级秩序和贫富差距的不断分化,不同身份、地位的人所居住、使用的房址规格差距也逐渐拉大。宝墩文化之前的营盘山、桂圆桥文化中的房址,样式与建筑方法基本一致,没有太大差距,可见当时的贫富分化和社会等级分化还比较小。宝墩文化时期,新出现了一类面积巨大、地处城址中心的大型建筑基址,与一般的民居建筑迥然不同。三星堆与十二桥文化时期,古蜀的房屋建筑特征变化更加显著。首先,表现在了房屋面积的持续两极分化。一部分规格较低的房址面积比较小,例如在三星堆遗址发现的房屋遗迹,其面积一般在10~25 m2之间。另有个别超大规模的房址,面积甚至达到了1 000 m2以上。笔者以为,小型单间房址为当时城市平民家庭所居住的房屋。少数部落首领、祭司巫师等统治阶级的权力和财富迅速扩张,得到了社会的绝大部分财富和资源。说明三星堆与十二桥文化时期,三星堆与早期成都城市内的强制性公共权力较宝墩文化城址内部更为集中,统治者的权力更大、财富更多,与下层民众之间的差距更大。

三、影响古蜀房屋形态演进的因素

古蜀地区的房屋建筑形态的演进表露出了许多特征。除了建筑技术的进步之外,古蜀家庭组织的演进、古蜀的城市形态与城市布局,以及古蜀地区与外界的交流,皆对古蜀地区房屋建筑的演进产生了重要的影响。

(一)家庭组织影响房屋形制

家庭组织是最基本的社会组织。家庭组织形态对于史前房址形态的变化,特别是房屋面积和开间的变化,起到了重要的影响。从房址演进特征来看,古蜀地区很可能先后经历了家长制家庭公社和专偶制小家庭两个阶段。

在宝墩文化前的营盘山姜维城遗址中,多间式的建筑比较多。将人居建筑分隔成多间,说明当时的一处房屋内居住有多人。此外,火塘普遍设置在房址中部的位置,说明房址内应居住了许多人。因为只有把火塘放在房屋中部,才能在冬季取暖时让多人围坐,使取暖效果达到最大化,也能在烹煮食物时让更多人同时围坐进餐。由此可见营盘山、姜维城遗址的社会形态还处于家长制家庭公社时期,整个大家族居住在一起。

在宝墩文化时期的人居建筑中,中间没有隔断的单间大量出现。例如在郫县古城所发现的若干房址中,除了F1 以外,其他建筑均未发现有内部隔断的痕迹。此外,仍存在着一些分隔间的中、大型房屋,例如芒城F5、鱼凫村F13、三观村F5,都是将一间较大的房址分隔为几个单间。这种多开间的房屋与单间房屋相比,数量已经比较少了,且多间的房屋所分隔成的房间,很多中间也都无门道相连。这说明一处房址中所居住的人数正在减少。从火塘和灶台位置来看,在宝墩文化时期的房址均将火塘或灶台设置在靠墙位置。笔者认为,火塘靠墙设置说明了房屋内居住的人员数量比较少,因此也没有必要把火塘继续设置在房址中部的位置。相反,若将火塘继续设置在房址中部的话,不仅会阻碍日常行动,而且也会占用房址中的生活空间。这也显示出了宝墩文化时期,一座房屋内所住的人数应该要明显少于营盘山、桂圆桥遗址中一座房屋中所居住的人数了。这说明小家庭正在不断产生,家长制家庭公社正走向解体。

三星堆文化时期,单间房址显著增多,联排式建筑、多隔间的大房址基本不见。以三星堆城址发现的房址为例,小型建筑基本都是以单间为主,面积在10~30 m2之间。不再出现将一间大房址分隔成若干小房间的情况了。有个别房址中间有隔墙的,例如三星堆遗址F5、F6,也都是各自在左、右两侧开门,里面不连通,只是共用了中间的一堵墙,本质上还是两座单独的房址。上述情况表明,三星堆文化时期,家长制家庭公社已经完全解体。

十二桥文化时期出现了一批有较多个隔间的大房址,表明房址内居住的人数又有所增加。但与家长制家庭公社时期的建筑相比,大房址内的隔间之间已不相连,这说明不同房间内所居住的小家庭之间的血缘关系是不密切的。刘金萍以应城门板湾F1、雕龙碑F15 和青龙泉F6为例,认为自成院落,室室相通的联排式建筑中应该居住的是一个大家庭;而独立单元面积小且不互相连通的联排式建筑中居住的是专偶制小家庭。[36]这条规律也正能解释十二桥文化时期多开间的建筑又重新兴盛的原因。

综上所述,笔者认为,从宝墩文化前的营盘山、桂圆桥遗址直到三星堆、十二桥文化时期的房址门道演变规律,说明了古蜀地区的家长制家庭公社正在不断解体,专偶制小家庭正在不断产生。

(二)城市形态布局影响房屋形制

成都平原史前文化中的城市形态和城市布局,也对城内的房屋形制产生了影响。在宝墩文化之前的营盘山、桂圆桥、姜维城遗址中,未发现有城墙痕迹,也未形成城市,不存在功能分区。因此所有房屋的建筑方式相近,建筑等级相同。宝墩文化一期开始,成都平原上接连兴起了数座带有城墙、壕沟的城址。城内的建筑分布也呈现出了一定规律,其中多座城址中都发现了面积较大、规格较高的大型建筑基址。而这些大型建筑往往处于城址的中心位置,其他小型建筑围绕着大型建筑分布,有的城址还有小型建筑开门均朝向中央大型建筑的情况,体现出了位于中央的大型建筑基址,也就是部落首领的宫殿或用于祭祀宗教的礼仪建筑,在城址内具有重要地位。

三星堆古城中功能分区更加明显,城市中分为了居住区、宫殿区、手工业区、墓葬区和祭祀区等,井然有序。不同功能分区中的建筑,因其作用不同而各自具有不同特征。例如,在三星堆古城北侧、靠近鸭子河的西泉坎地点,发现了大量陶器等手工业生产的证据,证实该区域在当时是城内的手工业作坊区。城内北部的月亮湾、青关山地点为宫殿区,此前发现的面积超过1 000 m2的大型建筑基址就位于此区域。真武村、回龙村、马牧河沿岸等区域为城内普通居民的居住区域,多间普通的木骨泥墙式民居建筑便在此发现。三星堆古城西城墙以西的仁胜村地点是当时的墓葬区,在此地点发现了大规模的墓葬群。三星堆地点、三星村地点附近为当时的宗教祭祀区,著名的三星堆祭祀坑便在此发现。城内的各个区域功能不同,各区域内的建筑功用也不同,建筑形态也随之不同。宫殿区的大型建筑,便与普通居民区的民居建筑有着截然不同的建筑风格和建筑样式。

十二桥文化与三星堆文化比较类似,早期成都城内的功能分区也很明确,宫殿区、平民居住区和祭祀区分别聚集分布。例如“兰苑”地点和“芙蓉苑南”地点发现的多座木骨泥墙建筑,建筑方式一如古蜀地区历来的传统建筑;“黄忠村”地点和“岷江小区”地点多见大型联排式建筑和分隔多间的大建筑,“黄忠村”地点的房址还使用了打桩法搭建门道,可能是当时较富裕的大家庭所集中居住的地点。十二桥地点发现的大量木构建筑群,普遍面积较大,规格较高,建筑工艺较为精湛,且不少大型建筑拥有地梁基础,发掘者猜测可能是当时的一处宫殿建筑。[35]金沙遗址祭祀区L18,与宗教仪式、祭祀与天文观测密切相关。可见,在十二桥文化时期的早期成都城内,建筑的样式与规格,与所处城市功能分区的不同有着密切的关系。

由此可见,从宝墩文化到三星堆文化、十二桥文化,城市的结构逐渐明晰,城市的功能分区逐步产生,城市中的房屋结构也随着所属功能分区的不同而有所区别。

(三)外来文化因素影响房屋建筑技术

除了上述因素对古蜀地区的房屋形态有重要影响外,古蜀地区房屋建筑的演进过程中也展现出了一些外来的文化因素。其中,宝墩文化中经火烘烤的木(竹)骨泥墙建筑,在前代不曾见到,带有较为明显的外来文化因素。

纵观成都平原临近的其他地区,这种红烧土房屋在峡江地区、长江中游地区的大溪文化中比较典型。例如在湖北关庙山大溪文化遗址中发现的25 座房址,全部是使用此类方法建造的红烧土房址。[37]目前也有学者对大溪文化中的红烧土房址做过专门研究,指出红烧土房屋是大溪文化的特征之一。[38]宝墩文化时期对原本古蜀传统房屋的火烧改良,可能正与大溪文化、高庙文化向成都平原的传播有关。据刘俊男等的研究,长江中游地区的大溪文化,正是宝墩文化可能的源头之一。屈家岭文化的强势崛起和扩张,使得原本居住在长江中游地区的大溪文化先民远迁成都平原。[39]这类红烧土房址在成都平原的突然出现,同样也是宝墩文化来源于长江中游地区的佐证之一。

总体来说,在有些时段古蜀地区的房屋建筑出现了一些外来的文化因素。这与成都平原不断吸收其他地区的文化因素和文化成果,特别是长江中下游地区的文化因素有关。

四、结论

通过研究成都平原的史前建筑遗迹,我们可以得出以下三条演进特征:一是古蜀地区的房屋建筑技术不断进步,二是房屋建筑功能不断分化,三是房屋的等级差距不断加大。造成古蜀地区史前房屋上述变化的原因有古蜀家长制家庭公社的解体和小家庭的产生、古蜀城市功能分区的不断完善、其他外来文化对古蜀地区建筑形态的影响等。成都平原中所发现的史前房址,对研究古蜀文明的诸多课题都有着重要的参考作用。

(本文得到重庆师范大学历史与社会学院刘俊男教授的指导,在此表示感谢!)