阴谋与阳谋:法国一战期间在华募工合同的订立

2024-01-22张思甜

张思甜

摘 要|一战中后期,北洋政府有意加入协约国的阵营作战,以谋求战后国际地位,求得弱国一線生机。然而此时中国的军力和财力都不足以支撑国家派遣军队直接加入欧陆作战,且北洋政府仍然忌惮德国在华势力的威慑,遂提出“以工代兵”策略。协约国在华的募工几乎同时展开,其中以法国陶履德募工团与惠民公司之间的募工合同最具代表性。惠民公司首先以私人公司的名义与法国带有军部背景的募工公司签署代理募工合同,再与华工个体之间签署个人用工合同,代替法国以募工之名,行募军之实。两个版本的合同之间在存在较大差异,这一差异背后显示出了本次募工合同的特点,两个版本合同的条文在很多方面也都体现出了不平等性。最终,在中法两国政客的合谋“欺诈”下,大批华工为了谋生,远渡重洋踏上了欧陆的战场,最终魂断异乡。

关键词|第一次世界大战;华工;民国档案;募工合同

一、引言

1914年7月,以奥匈帝国的皇储费迪南夫妇在萨拉热窝遇刺身亡事件为导火索,西方两大军事集团一以德国、奥匈为首的同盟国和以英、法、俄为核心的协约国之间爆发了一场史无前例的世界级大战。“当欧洲1914一代对即将来临的那场血腥的成人仪式毫无防备,兴高采烈地迈向战场之时,中国的新一代却因为面对国际体系的新变化所带来的挑战而充满了危机感。”一战主要的参战国在中国的领土上拥有着各自的势力范围,中国当局意识到了可能会被卷入战争的风险。为了防止战争波及中国,北洋政府于1914年8月6日宣布保持中立。然而不论中国作何打算,处于德国控制下的胶东半岛都将无可避免地成为列强在远东斡旋的战场。随着旧的国际体系崩溃,原先列强在中国的均势随时可能被打破,日本作为协约国的成员之一,已然对德国在山东刚刚失去的那部分特权虎视眈眈。中国对欧战长达三年的“中立”过程中,陷入无法解脱的矛盾心理。[1]

二、转机的到来——“以工代兵”计划的诞生

1914年8月袁世凯出于对青岛问题的担忧,告诉英国驻华公使朱尔典 (John Jordan),中国政府愿意提供五万名士兵加人英国远征军,参与一场旨在收复自1898年以来就一直为德国所占据的青岛的战争。中国还没有强大到仅靠自身的力量就可以向德国发起进攻,尤其是在日本对这块领土的野心已经昭然若揭的情况下,所以中国需要协约国的支持。对袁世凯总统的提议,朱尔典甚至没有与他同行的法国和俄国两国公使商议就断然予以拒绝。袁世凯死后,段祺瑞也曾与法方交涉,拟派遣四十营人(四万人)先锋营赴欧参战,最终由于美国不愿提供原定财政支援,法国无法解决运输问题,再加英国有意之反对,而致胎死腹中。[2]然而随着欧战西线战事的变化,事情在1915年发生了转机,最终中国以“以工代兵”方式参与到了欧战战场中,并于1917年成功加入到了第一次世界大战协约国的阵营中。笔者认为,在英法西线战况、中国国内局势的变动、以及华工本人出洋意愿三方面因素的共同影响下,推动了这一转机的发生。

(一)英法西线战场的需要

1915年以来,随着欧战的持续进行,法国国土内部成为了一个名副其实的杀戮场。[3]在索姆河战役中,法国伤亡人数高达20.4万,[4]在凡尔登战役中,法国伤亡人数更是达到了35至38万人。[5]一战期间,法国不得不动员720万民众支援战争,约有150万名法国士兵阵亡(英国则损失了至少100万名士兵,并有数百万人受伤)。[6]截至1914年年末,在战争进行仅仅5个月的时间里,法军的伤亡人数达就达到了100万,进入大战的第二个冬天,即至1915年底1916年初,法军自开战以来的总伤亡人数达到200万,法国的兵源迅速枯竭。[7]

同时为战争服务的相关部门同样面临着人力补给的危机,以武器生产中的炮弹为例,法国战争部为了增加炮弹供应量,除了组织大量的产业工人投入炮弹生产外,还从政府和企业里召集了大量妇女,就连罪犯和逃犯也加入到军工生产的行列中来。[8]大规模的战争动员以及严重的人员伤亡,导致一战中后期法国国内劳动力严重匮乏。法国国内的人力资源已经接近枯竭,能否获得新的劳动力已经成为左右法国对德作战成败的关键,中国成为法国眼中可以输入大量劳动力资源的不二之选。[9]

(二)中国国家利益的考量

北洋政府初次为加入一战付出的努力失败了,然而初次的失败并没有让北洋政府放弃努力。时至1915年年初,日本打算趁西方正全力以赴地忙于欧战之机,迫使中国沦为它的附庸,提出了意在攫取中国主权与领土完整的“二十一条”。面对胶东半岛的主权危机,北洋政府希望能够参与到战后世界新秩序及国际体系的建立中,近则可以防止胶东半岛的主权被日本进一步攫取,远则可以谋求维护中国的国家主权,提升中国的国际地位,培育国际社会对中国的好感,从而重新赢回中国自鸦片战争之后所失去的东西——尊严、主权与威望。

时至1915年,中国的知识分子与社会精英开始广泛地支持一项新的官方目标:出席战后的和平会议。而要实现这一目标,关键的挑战在于如何获得出席和平会议的资格。“以工代兵”是中国为了实现上述目标而采取的一个巧妙手段,其目的是将中国与协约国之间建立起强有力的关系纽带,并以此强化中国作为战争一员的重要性。这一构想是梁士诒[1]别出心裁的杰作,他认为协约国已然稳操胜券,参加一战将对中国的国家利益与长远发展大有裨益,而派遣劳工正是中国参与对德作战策略的关键。

(三)华工出洋谋生的选择

就华工的赴法动机而言,大多数华工选择出国是为了自身和家庭的生计,并不存在为协约国战争事业与承担中国参战义务的主观意图。[2]曾为华工提供服务的青年会干事傅葆森以及陈维新均对华工赴法动机做过总结,综合二位的观点可以分为以下几点:(一)追求较优工资待遇、工时较短;(二)遭遇天灾匪患,借此出外避难;(三)因失业谋生乏术,寻找工作机会;(四)家庭不和,负气远行;(五)由于负债和犯罪,逃走海外;(六)具有冒险精神与好奇心理,瞻仰西方文化;(七)知识稍高者,求觅更高尚的学问和技艺。[3]

其中第一点和第二点较广为存在。《民国二年世界年鉴》中,载有民国二年中国工人每小时的佣金为贰分,每天工作以十小时计,一天的工资为二角。[4]而华工赴法做工的工资,即使扣除衣、食、住以及保险费等,仍然较之国内高出不少。由此可见华工背井离乡,甘冒生命之危险,飘洋过海,远赴异国工作,所求不外乎较高的待遇。除此之外,在第一次世界大战期间,山东地区的自然灾害尤为严重,累及十万余户,以及由此引发山东地区应募苦力赴法者数量大增。[5]这也迫使华工们不得不离开家乡,远赴欧陆战场以谋生。

三、募工活动的特点——基于两份募工合同的差异分析

民国四年六月交通大惨案[6]发生,梁士诒因遭牵连,避居北平西山,梁士诒在山中与法国驻华公使敲定华工赴法助战之策。经过与梁士诒多次磋商,1915年11月4日,康悌再次向法国政府报告,一位中国高官私下向他透露,中国政府可以为法国军方提供3万名至4万名华工。11月11日,法国陆军部经过详细讨论,决定施行华工招募计划。12月1日,法国军方任命退役中校陶履德(Gcorges Trupti)以农学技师的身份,率领法国募工团来华招募华工,于1916年1月17日抵达北京。[7]惠民公司在1916年5月由梁士治和中国实业银行(一说是交通银行)行长王克敏筹备成立。[8]惠民公司与法国代表磋磨数月,所订立合同条款共“二十八条”[9],而惠民公司与劳工之间所订立合同条款仅“二十一条”[10]。两份合同版本的差异背后体现出了募工活动的哪些特点?出现此番差异的原因是什么?是本章意在解决的问题。

(一)募工活动中的政府色彩

两个版本合同第一条均明确“中国工人决不会被用于任何战事职务,仅供法国、阿尔及利亚和摩洛哥的各种实业和农业使用”,第三条均规定华工“享有免费回国的权利。”但仔细对比两份合同中此二条款的文本表述,“二十八条”合同版本均多出了一句“由驻京法国公使代表法国政府担保之”,此条款明确道出本次募工活动以法国政府名义进行了担保,因而具有一定的政府色彩。“二十一条”合同中并未出现此番“担保”表述,这一删减一方面体现出法国募工团和惠民公司是假借私人名义与劳工签订契约;另一方面体现出募工合同并未真正想给予华工们平等的权利,担保条款的删除导致华工实际上无权向法国公使伸张权利。结合募工活动的背景,这一结果恰恰是“二十一条”合同起草者想要追求的。

前文中已有述及,梁士诒在提出“以工代兵”构想时,中国尚是战争的中立国,因而他認为中国在募工活动中应展现出既不袒德、亦不袒法的格局,不能由中国政府与法国政府直接交涉,只可由商人出名,代政府负责,以免德国报复,及残害中国海外华侨。[1]自 1916 年 6 月北京政府与梁士诒做出切割之后,梁的招工活动从表面上彻底变为了私人行动。[2]法国驻华公使康悌在1915年6月9日向法国政府报告:中国政府愿意提供帮助,但前提是华工只能在“理论上”受雇于法国的私营公司,因为中国在“形式上”仍然是一个中立国家。[3]北洋政府也为避免招工引起德国、奥匈帝国的责问和民间的猜疑,在募工活动中也特意保持了中立的态度。根据海牙万国和平会议规定的《陆战时中立国人民权利义务公约》第六条明确规定,中立国人民独自出境前往交战国供职,中立国政府不承担责任。北洋政府外交部援引此条文,确定了立场,认为“此后外国人来华招工,全部由人民自由应募,政府不必过问”。[3]

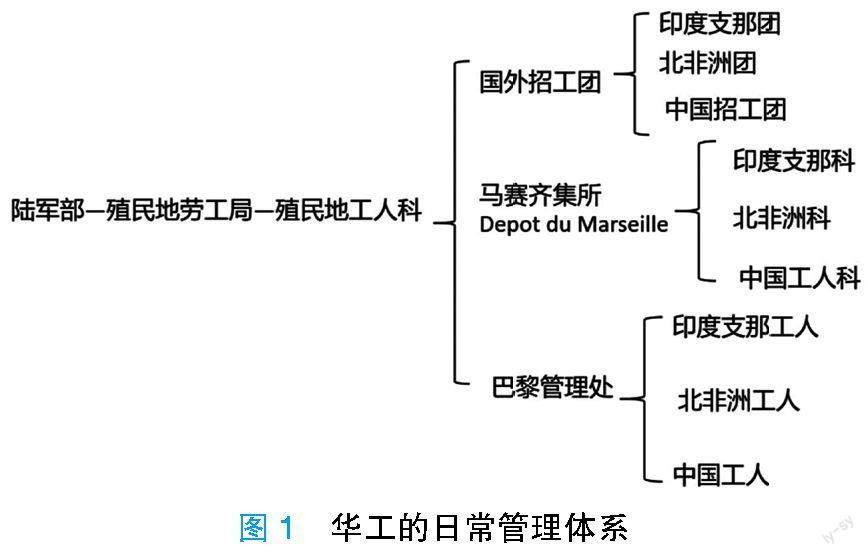

陶履德募工团也有法国私营公司的商人身份作掩护,并且法国政府也在表面上承诺所招华工的工作仅限于私营商业目的,但其所具有的军方和官方背景是显而易见的。中国政府一方面对德国坚称,法英在中国招募华工纯属私人商业行为,但在实际过程中却又竭力不让当地的私营公司中介插手招工事宜。惠民公司和陶履德募工团签订的是私人商业合同,但在某种意义上,它是一份政府间的协议,法国政府和中国政府都参与了惠民公司和陶履德募工团之间的招工谈判。虽然募工合同是以商业契约平等的形式订立的,但从一开始,在法华工的管理工作就划归法国陆军部下辖的殖民地劳工事务局负责,法国政府对华工的管理安排方式明显违背了中法两国所签署的合同。法国驻华公使康悌也亲口承认他对将“殖民”一词与在法华工联系在一起感到很不安,他甚至为此颇感惭愧。法国政府也承认华工是被招募来用于支援法国的“国防建设”。实际上中国政府完全清楚这些问题的其中原委,但是却选择息事宁人,对此不作计较。[4]

(二)募工活动中的间接代理

陈三井先生在《华工与欧战》中认为,法国来华招募工人,因不熟悉中国情形,而华工又皆乡民,四处分散,于是由华商设立惠民公司,居间代为介绍,其合同性质为居间合同。对此笔者结合两个不同版本的合同文本分析认为,陶履德为法国招募华工这一行为,其性质并非居间合同,而以间接代理更为妥当。

据记载,法国在中国招募华工有两种方式:一是间接招工,由天津惠民公司包办(即在北京办理的);二是直接招工,由法国招工局负责,并委托留法勤工俭学会代为招募。这两种方法有很大不同,惠民公司的合同其条件与法国工人的条件差异很大。而法国招工局的合同,其条件则与法国工人没有区别。惠民公司招募的工人,工资和生活起居都由该公司支配。而俭学会代招的工人,一切经济问题都是工人直接与厂家接洽。惠民公司的包办属于商业经营的性质,而俭学会的代招则属于义务的性质。[1]由此可见俭学会的代招应当是居间合同,因为其只起到连接法国招工局和华工的作用,并未获得独立的身份,所出问题也由法国募工团直接与工人接洽,而惠民公司可以直接支配工人的饮食起居与工资发放资金,法国募工团对此并不管理和干涉,应当为间接代理人。

此外,从两个版本合同订立双方当事人的区别来看,“二十八条”合同的当事人一栏为:“(甲)此方面为农学技师佐治陶履德君,住巴黎瓦塞路第一百零四门牌;(乙)彼方面为惠民公司(下称公司),由其经理人梁汝成君代表该公司,设在天津。”[2]可以看出“二十八条”合同的当事人是惠民公司与陶履德,而“二十一条”合同的当事人是惠民公司与劳工们。由于居间合同[3]的当事人应当是是委托人和第三人,如果该合同是居间合同,那么合同文本中的当事人应当为陶履德与华工们。所以惠民公司不是以居间人的角色与陶履德订立的契约,而是先与陶履德订立代理雇工合同,在此基础上,再与华工本人订立雇佣契约,从而在华工与陶履德之间搭建出了雇佣关系。民国时期,间接代理已广泛存在于民商事案件中,“间接代理者,以代理人自己之名义,为本人之算计,为意思表示,或受意思表示,而其效果转移于本人之代理也。”[4]惠民公司当属陶履德的代理人一角,以间接代理的方式与华工们订立契约,其效力转移于陶履德募工团。

(三)募工活动中的双重压榨

经过对两份合同文本的仔细对比,笔者归纳出两份合同在工价、饮食、劳动福利的差异。如表2、3所示。

从上述表格中可以看出,一战期间中国劳工遭受了资本两重剥削,一方面是法国的军火商和工厂主通过政府授权的募工组织,与劳工签订不公平的合同,压低了劳工的工资水平。根据上表可知,中国劳工在合同期间的月工资仅有50-70法郎左右。而一战前夕法国本地工人的平均工资已经达到每月200-300法郎,与此同时战争使工资大幅上涨,时至1921年2月法国男性的平均日工资已涨至18法郎[1],法国本土劳工与中国劳工之间在存在明显的同工不同酬现象,法国募工团作为资方,直接从中国劳工的劳动中获利。另一方面,惠民公司作为劳工招募活动中的代理人,进一步压榨了中国劳工的权益,剥夺了他们的休息日权利,生病期间也没有收入补偿。在饮食的标准上,惠民公司较法国募工团而言,减少了每名工人每日可得到的主食和肉的份量。且惠民公司每招募一名工人就可以从法国募工团那里获得100法郎的佣金,这一赏金虽是法国募工团支付的,但最终也会通过各种方式转嫁到劳工身上,使劳工权益遭受进一步损害。

此外据记载,工人的工资交由惠民公司所指定的交通银行进行存储,而交通银行完全由交通系掌控,行長正是梁士诒,交通银行除了向工会支付过境期间的工资外,还独占资金转账的垄断权。[2]在安家费这一项费用中,法方与惠民公司约定的应当为50法郎,而惠民公司与劳工订立的安家费则有两个不同的版本,一说是50法郎,也有一说是30法郎,惠民公司在其中是否克扣过安家费这一问题难以考证。但是根据当时报纸的报道,交通系官员克扣了工人工资,原定每人十五元,而惠民公司竟独占了一半。以此项收款计算下来,公司在其中牟利不下数十万元。此外,还出现了惠民公司经理人扣发华工家属月费一案,引起了华工家属大闹天津交涉署的风潮。[3]合同中虽约定了死亡赔偿金,殖民地部队指挥部也会每月发给陶履德招工团以工号标识的死亡工人名单,但是实际上他们的家人也不再收到任何授权汇款或月付款。[4]由此可见,在一战期间,孤立无援的中国劳工成为了资本家们瓜分利益的牺牲品。他们不仅遭受帝国主义资本的榨取,还受到本国官僚资本的双重剥削。

除了以上论述中受到的直接的双重剥削外,出洋的华工们由于被席卷到了愈发成熟的资本主义世界经济体系中,他们最终成为了这一全球化过程中的受害者。虽然两个版本合同中都给予了华工相对优厚的工酬,但是当一战结束华工们被遣返回国时,由于战后法国的的通货膨胀,法郎迅速贬值,华工实际获得的收入并不高。具体来说当华工初到法国时,1法郎可兑换0.35银元,华工们一天的收入相较国内工人而言多出了一倍还多。但当大多数华工归国时,汇率已跌至1法郎只值0.07银元,与此同时,国内普通工人的日薪也达到0.3-0.4银元。这意味着法国给华工的所谓高薪,由于法郎和中国银元之间的汇率大幅下跌,实际相当于国内普通工资水平,与在中国工作的劳工薪水相比没有丝毫优势。这些华工远涉重洋冒着生命危险所担负的工作,甚至没有给他们带来任何经济上的好处。[1]且由于大多数华工的工作地点靠近前线,不少人因此血洒战场,甚至为协约国捐躯。[2]

四、募工合同的不平等性——基于合同条款的分析

(一)募工合同存在欺诈情形

在当时的知识分子眼中,华工出洋除了可以藉此机会获得报酬、一游西欧、增长见识外,“将来归国于实业之发达,及社会之改良,均大有裨盆也”。[3]然而在这样宏大背景的叙事下,个体的声音与命运最终会被时代的洪流所裹挟。在清末民初这一青黄交接,思想大动荡的时刻,作为农民阶级的华工们绝大部分并未萌生出民族国家意识,只有几千年来延续下来的宗族意识。正像梁启超所说,中国只有朝廷和奴隶,而没有国家与国民。[4]事实上,华工们远赴欧陆的目的并非出于国家大义,大多数签约的华工并未完全了解他们签约工作的实质,其中大部分人是文盲,甚至根本不知道欧洲的这场战争。[5]他们既不明白战争之性质,也无法体会政客们借箸代筹的深意,所求不过是较高的工酬与一笔看来还算优厚的安家费。[6]

通过梁士诒等政客与法国募工团的多次协商,惠民公司最终与法国签订了募工合同,并将“此项工人决不干预战事”列于合同之开篇,然而从合同订立之初,陶履德募工团和惠民公司都心知肚明,此项招工之工人就是为了解决欧战战事导致法国人力资源匮乏问题,尤其在军工领域。而从梁氏提出策略的初衷,以及法国募工团的目的以及军方背景来看,这一条款无疑是虚伪的、具有欺诈性的,政客们对“此项工人决不干预战事”这一条文彼此心照不宣,将文字游戏玩弄的淋漓尽致。从德国公使接二连三地抗议中,也可以看出,哪怕是德国的政客对法在华募工一事之目的、功用,以及北洋政府的纵容也心知肚明。华工们出于对谋生的渴望,远赴异国他乡的战场,有些甚至魂断他乡。根据记载,大量的华工要在前线战场附近工作,甚至进入战地进行工事,而最终死于敌人可怕的炮火和轰炸。华工的合同中没有一条规定他们要受军队管制,然而他们得到的和要忍受的正是军队的管束和严厉的军纪,甚至可以称得上是一支后勤部队。[7]

那么陶履德与惠民公司之间的募工合同,以及此后惠民公司与华工之间的募工合同,对于华工本人而言就是一纸欺诈合同。陶履德与惠民公司通谋,皆存在欺诈之故意,捏造虚伪之事实,诓骗华工“决不干预战事”,并使得华工们因欺诈而陷入了错误认知,自以为出洋可以安全的拿到一份较高的薪酬,而签下了招工合同,最终却在欧陆战场丢掉了自己的性命。值得注意的是,“此项工人,不干预战事一节,当由法国驻北京公使担保其严加遵守。”这一条款仅存在于“二十八条”合同中,也即陶履德和惠民公司之间订立的合同,在惠民公司与华工签订的“二十一条”合同中,这一条款被隐蔽的被删去了,且这一条款也并未约定,应当由谁来追责。这就意味着如果陶履德募工团违反约定,将工人用于战事,根据合同的相对性原理,也只有惠民公司可以追究陶履德及其担保人法国驻京公使的责任,华工无权向陶履德及其保证人追偿。然而惠民公司与陶履德募工团早已对此心照不宣,这一追偿条款不过是皇帝的新衣,难以发挥其作用。

(二)募工合同双方争议解决方式的不平等

1.双方担保形式的不平等

“二十八条”合同版本的开篇规定了法国驻北京公使代表法国政府,为“工人决不干预战事”“工人享有免费归国的权利”此二条款进行担保。合同第二十三条也约定,与工人所议定之合同 ,陶履德君或其受权人有权将其让渡给工厂主,陶履德君或其受权人需要担保让受人实行合同,可以看出法国提供的担保方式仍然仅限于人保,并未规定惠民公司更为详细的实现其权利的方式。这就意味着陶履德方如果违反这一条款从而产生契约之债,惠民公司只能找到保证人,但保证人并未允诺如何进行赔偿,未提供任何担保实现的方式,这就导致其权利的行使存在现实的困难。然而这可能正是法方故意为之的效果,此项条款从诞生之初法方就没有想使其真正发挥作用。

与之相反,惠民公司的担保责任则规定了担保物权的实现方式,即保证金。而合同的第十九条中规定,工人于合同未满期内,如无正当理由,废弃合同,则应当对于陶履德君或其受权人,赔偿赴法路费法币六百法郎,此外失去免费回国之权利。公司对于此项欠款,负连带责任之担保,其法币三百法郎为保证金。由此可见,惠民公司对工人被开除以及擅自废弃合同的行为,承担连带保证责任,将保证金作为遣返路费的一部分,其数高达三百法郎。且此项保证金已经质押在法方指定的銀行账户中,法方很容易实现其担保物权。法方仅以人保为保证,未为惠民公司提供任何实现其担保物权的现实途径,而法方实现其自身担保物权的途径则非常容易达到,这一条款毫无疑问是不平等的。

2.双方协议管辖的不平等

两个合同版本中均约定了管辖权归属问题,其中“二十八条”合同的条款更为全面,其第二十六条规定,“倘工人与雇主有争执时,为公司委员所不能调停平和解决者,应在就地之法国法庭评判之。”第二十七条规定,“如本合同之施行及解释有争执时,陶履德君或其受权人及公司各择公断员一人,倘此二公断员意见不一,未能判决,则由该二公断员择一第三公断员以排解之。倘两方不采纳此法办理,当声明公诉巴黎赛纳府之裁判所。”可以看出,此二条款均约定了法国法庭拥有劳工与雇主的劳务纠纷的管辖权。而针对陶履德君与惠民公司的纠纷,合同首先约定了双方内部公断的规则,当内部公断无法解决问题时,法国法院拥有管辖权。前述劳工与法国招工团在“劳务纠纷”这一问题的约定中,法方单方面的管辖权可视作双方为了便于就地、就近解决纠纷。但对后一问题而言,陶履德与惠民公司虽为私人名义,实际进行的是政府间的协议,因而法国单方面享有管辖权毫无疑问是不公平的,一旦出现纠纷,法方兼有当事人与裁判员的双重身份,难以保障中方以及中国劳工的合法权益。

(三)募工合同关于解除权规定上的不平等

“二十八条”合同版本中仅仅赋予了法方单方面的用工解除权,合同第十八条规定,工人在工厂或船厂内作工有偷懒不遵命令,不受约束,行为不正,及不守章程各情,当由陶履德君或其受权人及雇主商定,并报告中国领事后,即行开除。公司承认雇主得于三年后,可随时将合同取消,而华工则无权解除合约。法国政府对华工用工的解除权,仅仅需要对中国驻法领事行使告知义务,除此以外,几乎不需要其他履行任何义务。

契约之原则,本为双方利益之保证而设,但华工契约则不然,许多条款将华工束缚等于奴工,失却一切自由,对华工方面利益之规定有特别严重的约束。华工也没有单方解除条约的资格,根据“二十一条”合同版本的第十九条,华工于合同未满期内,如无正当理由废弃合同,则需要对陶履德君或其受权人承担违约责任,赔偿金高达六百法郎。在一战末期,许多华工希望与惠民公司解除合同,以在法国或欧洲其他国家为其他更高佣金的工厂做工,然而由于与惠民公司的契约本定有三年及五年两期,三年者公司不负送归回国责任,五年则完全由公司送归回国。签订合同时华工们以为到法工作将是一件苦差,自以归国为第一选择。而由于一战即将结束,情形变得恰恰相反,许多华工为了学习手艺知识或积累更多财富,想要在欧洲多住一段时间,然而他们却很难解除原来的合同。[1]

在一战末期,法国单方面提前终止华工招募工作,这种单方解除权的行使严重违反了中法两国达成的招工协议。由于这个协议当初是由法国驻北京公使馆以法国政府的名义签订的,所以法国外交部必须来收拾这个烂摊子。法国驻北京代办玛德多次致电法国外交部,要求外交部注意军方在终止华工招募工作上的草率行为。[2]根据玛德的建议,法国外交部多次致函法国陆军部,提醒它注意单方面毁约将会导致的严重后果。然而法国陆军部却对此置若罔闻,认为中国的许多赔偿要求是不合理的。不过陆军部也承认单方面毁约所造成的法律问题,并且愿意本着“精神抚慰”的方式与中方和解,然而这种答复不但缺乏诚意,且不尊重华工的权利。此外,法国陆军部甚至认为可以华工素质低劣为借口,拒绝偿付所欠惠民公司的200万法郎。战争结束后,惠民公司亏损达18万元。法国外交部与陆军部之间就惠民公司赔偿问题所发生的争执,也表明了当时法国的对华政策十分混乱。[3]

五、结语

一战期间,法国在华的募工活动一直都在中法双方当局的推动下进行,假借私人名义以间接代理的方式与劳工签订契约,因而华工在这一过程中受到了欺骗与双重压榨。虽然法国较之英、俄,其募工合同相对公平[4],且表示会给予华工与法国同等的待遇,但是不论是从其约定的劳动报酬、双方权利还是实际的工作性质来看,该合同文本还是体现出了较浓的不平等色彩。

在一战后世界格局重塑的进程中,华工在中国及其人民寻求平等国际地位方面扮演了重要的角色。[5]然而这种唯结果论的倾向值得警惕,正如陈三井先生所言,“惟我勤苦华工参加欧战,实为人类历史之一大悲剧。华工远涉重洋,冒死效命于西欧战地,却功成而无闻,身死而名毁。”[6]他们不仅于工作期间饱受战火威胁与身体病痛之苦,且遣送回国时未得任何实质之补偿,归国后亦未得到本国政府应有的恤悯与社会普遍的同情。从事后的结果出发论证华工出洋事件的积极意义,或许可以告慰这群身死异国华工们的在天之灵,但对他们本身而言,肉体的死亡已经宣告了他们生命的终结,“历史不过是我们在死者身上玩弄的把戏”[7],这种强加于受欺骗踏入欧陆战场最终牺牲的华工身上的宏大意义,更像是鳄鱼的眼泪,与其本身的性命和经历的苦难相比仍显得轻如鸿毛。