清代司法制度设计与实践的“悬空性”:以清律“由轻改重”条例为线索

2024-01-22刘晓光

刘晓光

摘 要|清律中有很大一部分条例为“由轻改重”条例,其中绝大多数系因案定例或为整治地方陋习而制定。条例的形成主要包括依皇帝行使皇权制定以及经地方督抚大员请求制定等途径。大量“由轻改重”条例的存在亦会产生对情罪相允原则的破坏、条例不切实际以及地方司法为罪犯开脱等问题。这些弊端产生的缘由在于清代司法制度设计与地方司法运行之间存在较大的“悬空性”。至于“悬空性”的表现,一为中央政令脱离地方实际,二为清政府与地方州县之间利益存在冲突与矛盾。但从实际情况而言,这种“悬空性”并未妨碍中央对基层州县保持其强大的控制力,清政府与地方州县官群体竭力在维护皇权与保持基层安稳之间寻求着脆弱的平衡。

关键词|由轻改重;悬空性;情轻法重

本文以清律中“由轻改重”条例为切入点,就“由轻改重”条例的形成以及条例存在所产生的问题展开,借此从法律层面探讨清代司法制度设计与地方司法运行之间始终存在的“悬空性”。

一、“由輕改重”条例的形成

大清律自乾隆五年最终修订完成后,律文不再增加,即436条,但条例依旧在定期增修[1],以适应社会环境的不断变化。大清律例中有诸多条例系“由轻改重”之条款,这些条例或出自皇帝意志,或由地方督抚官员奏请定例,其中大多是“因案生例”或为整治地方陋习而拟定,立重法以治之。

(一)依皇帝行使皇权制定

皇帝在王朝之中享有最高立法权与司法权,从法律上讲,全国只有皇帝一人握有死刑裁决权[2],故其可以利用上谕中对刑部所奏重大案件进行最终裁判,从而真正实现“生杀予夺之权,操之自上”[3]。同时皇帝本人可以根据其主观判断裁定案件并且据此拟定新例以惩治此后类似案件的发生。通常程序是皇帝发布上谕,刑部根据上谕拟为条例,皇帝亦可直接在上谕中拟定新例,刑部据此纂为条例,充分显示了皇权在立法活动中的主动性和自由性。现仅略举数例以作说明。

1.乾隆四十四年,四川总督题奏“盐亭县民刘縻子殴伤李子相身死”一案。

刑部以为四川总督将刘縻子依“斗殴杀人者,不问手足、他物、金刃,并绞监候”律拟绞监候,尚属合理。《名例律》亦载“十岁以下犯杀人应死者,议拟奏闻,取自上裁”。本案刘縻子情节符合声请之例,遂奏请乾隆帝定夺。

乾隆帝认为,刑部所据声请之例[4],仅指“十岁以下犯杀人应死者或系被杀之人较伊年长”,有此情形方可依例办理。此案刘縻子与死者李子均为九岁,且刘縻子因琐碎细事即将李子推跌致死,情节恶劣,故最终否决了刑部所请。同时为严惩此类案件,谕令“嗣后遇有十岁以下殴毙之案,如死者长于该犯四岁以上者,仍照例声明双请。若所长止三岁以下,则年齿相若,不得谓死者之恃长欺凌。或齿小者转较性暴力强,亦情事所有,纵不令其实抵而监禁数年,亦不为过。”令刑部据此上谕纂定新例通行。

刑部遂根据乾隆帝上谕纂定新例,规定:“嗣后十岁以下斗殴毙命之案,如死者长于该犯四岁以上,准其依律声明;若所长止三岁以下,一例拟绞监候,不得概请双请。至十五岁以下被长欺侮殴毙人命之案,并请确查死者年岁亦系长于凶犯四岁以上,而又理曲或系无心戏杀者,方准照丁乞三仔之例。”[5]刘縻子最终依斗殴杀人律拟绞监候。

2.乾隆四十年,江苏巡抚题奏“宿迁县民刘俊等纠约朱五子等强抢孟池之女彀姐、奸占为妻”一案。

此案涉及相关条例有二,一为:“强夺良家妻女奸占,为从之犯减一等,杖一百,流三千里;如被逼诱,随行止于帮同抗抬,照未成婚减绞罪五等。”二为:“一家人共犯,止做尊长。侵损于人者,以凡人首从论。”

刑部起初认同了江苏巡抚的裁决结果,将刘俊依律拟绞监候,刘殿臣等拟以杖徒。乾隆帝批阅刑部的上奏后,否决了对刘殿臣的裁决。认为刘殿臣明知其子欲抢夺孟池之女为妻,不仅未能严斥阻止,反而亲自前去协助,其行为有悖明刑弼教,应当严惩,不可将其列为从犯。同时令刑部据此拟定条例以警示百姓。

刑部据此制定新例,规定:“犯父兄子弟共犯奸盗杀伤等案,如子弟起意而父兄同行助势者,除按律不分首从及犯改斩、绞死罪无可复加者,仍各按其所犯本罪分别定拟外,若父兄犯该流罪者,加一等拟以附近充军;犯该徒罪者,加一等拟以二千里。余俱视其本犯科条加一等治罪,概不得引用为从字样。”[1]

3.乾隆四十年,刑部上奏“杨玉、崔文起、刘四等行劫广渠门外营盘沟民人郭全家”一案。

此案其余案犯定罪均无异议,唯有充当向导之案犯刘四定罪引起异议。此案涉及多项条例:一为:“窝线同行上盗得财者,照强盗律定拟;如不上盗又未得财,但为贼探听事主消息、通线引路者,照‘强盗窝主不行,又不分赃律杖一百,流三千里。”二为:“窝主又不造意,但行而不分赃及分赃而不行,减造意一等,仍‘为从论。”三为:“盗劫伙犯,并未入室搜赃行劫,止此一次者,仍以情有可原免死发遣。”

刑部称“向来办理通线、引路,业经得财盗犯,若讯非造意之人,俱照‘为从伙盗按其曾否入室搜赃及行劫次数分别定拟。”乾隆帝认为将案犯刘四拟遣,情罪并未允协。刑部遂奉谕旨定例,将充当强盗引线之犯分情节定罪,规定:“强盗引线除盗首先已立意欲劫某家,仅止听从引路者,仍照例以从盗论罪外;如首盗并无立意欲劫之家,其事主姓名、行劫道路悉由引线指出,又经分得赃物者,虽未同行,即与盗首一体拟罪,不得以情有可原声请。”案犯刘四最终依此例拟斩立决。[2]

(二)经地方督抚大员请求制定

清代司法结构为:词讼和笞杖案件属于州县自理范围,可自行审结,徒刑以上案件须进入审转程序。[3]各地督抚对于无关人命的徒罪案件具有最终裁定权,但仍需“由督抚汇案咨结”,才算最终完结[4];对于流刑以上即遣军流犯案件以及涉及人命的徒罪案件,督抚须先行拟判,后题奏请刑部核覆、皇帝最终裁定;对于寻常死罪案件,督抚于复审后专本具题,奏闻于皇帝,皇帝下旨交三法司拟议具题;对于某些情罪重大的如罪至凌迟斩决、谋反大逆的死罪案件,督抚于复审之后专折具奏,皇帝下旨交刑部核拟具奏。[5]

清律同時规定若律无正条、律例概念模糊、律例与情理相违等情况致使案件审理出现困难,地方督抚可以随案附请定例。督抚所奏若经过刑部核覆以及皇帝许可后,即可由刑部下属律例馆将督抚所奏条例纂成新例通行于全国。[6]现略举数例以说明。

1.乾隆元年十一月,安徽巡抚赵国麟审理“全椒县捕役戴荣等妄拿窃犯李张保等一案”。

为对地方州县捕役诬窃为盗的行为进行整治,赵国麟在奏题时附请朝廷拟定“捕役诬窃为盗”例。之后刑部核覆以及乾隆帝上谕皆认可其奏。刑部遂于乾隆五年通过律例馆奏准附例,并于乾隆十五年将赵国麟所奏例进行删改,最终定例规定:“凡捕役诬窃为盗拿到案日,该地方官验明并无拷逼情事,或该犯自行诬服,并有别故例应收禁,因而监毙者,将诬拿之捕役杖一百,流三千里。其吓诈逼认因而致死及致死二命者,俱照诬告致死律拟绞监候。拷打致死者,照故杀律拟斩监候。”[1]

2.乾隆年间四川省盗匪猖獗,乾隆帝多次下旨斥责地方官员,谕令其务必根除盗匪。[2]乾隆二十三年,新任四川按察使吴士端上奏请刑部针对四川啯匪猖獗之现状严定条例进行惩处,并随附条例。

在经过刑部核覆以及乾隆谕旨准许后。刑部于乾隆二十六年通过律例馆奏准附例,并于乾隆三十七年馆修,最终定例规定:“川省啯匪纠伙五人以上,在于场市人烟凑集之所横行抢劫者,不论曾否得财,为首照光棍例拟斩立决,为从抢者,俱拟绞监候。若拒捕夺犯杀伤兵役并事主及在场之人者,审明首犯,即行正法枭示。在场加功及助势者,俱拟绞立决。同谋抢夺而拒捕夺犯之时并未在场者,仍照光棍为从本例拟绞监候。其在野拦抢止二三人者,除实犯死罪外,犯该徒罪以上,不分首从俱发云贵、两广极边烟瘴地方严行管束。”[3]

3.乾隆三十八年三月,甘肃按察使图桑阿上奏称,清律针对回民行窃定有例文,即“回民行窃,结伙在三人以上,发极边烟瘴充军。”但对回民恃强抢夺行径并未设有专条,同时对于回民抢夺之事,仅分别人数多寡将其予以杖徒,惩罚相较于情节而言未免轻纵。遂附请定例,请“嗣后如结伙三人以上,不分首从,俱发黑龙江给兵丁为奴。倘有脱逃,即行正法。其不及三人,而有纠谋持械逞强情形者,发极边烟瘴充军,照例刺字。如无逞凶情状,照抢夺本例拟结,以儆凶顽。”

在经过刑部以及皇帝许可后,刑部据此纂定条例,规定:“凡回民抢夺,结伙在三人以上,不分首从,俱发黑龙江给兵丁为奴。如有脱逃被获,请旨即行正法。如数在三人以下审有纠谋持械逞强情形者,发极边烟瘴充军。若止一时乘闻,徒手攫取,尚无逞凶情状者,仿照抢夺本例拟徒。”[4]

二、清律“由轻改重”条例的不利性

清律中有诸多条例系“由轻改重”条款,其目的多为严惩罪犯或整治地方风气、维持治安[5],其制定主体包括皇帝、刑部官员、地方督抚、朝廷其余官员等群体。但大量“由轻改重”条例的制定,是否皆有其制定的必要,条例的存在会产生哪些弊端,仍是需要着重探讨的问题。

(一)对情罪相允原则的破坏

因受儒家文化的深刻影响,历朝历代的立法者和司法者,在立法及司法时,皆尤为重视追求“情”“理”“法”三者的平衡统一。[6]乾隆帝在为新修《大清律例》作序时明确指出:律例乃是“揆诸天理,准诸人情,一本于至公,而归于至当”的产物。”[7]故除法律条例外,案件的情状也是影响案件最终定罪的极为重要的因素。徐忠明认为,清代中国的“天理、人情、国法”之间的关系,具有两重意味,一是在制定律例时必须考量三者之间的平衡性;二是在司法裁判必须再次斟酌它们之间的融贯性。[1]案犯若系情节恶劣,则很大概率会加重定罪[2],甚至可能因案设新例以示惩处[3]。相反,若案犯情节可悯,事出无奈,即便案犯所犯系故杀等重罪,也有可能最终得以减轻处罚。[4]

“由轻改重”条例的弊端之一在于导致情轻法重现象的普遍发生,“情轻法重”同“情重法轻”都是与情罪相允原则相违背的,亦违背立法者的初衷。

宋徽宗崇宁三年,大理寺卿伯宗奏言“今情重法轻者许奏请,而情轻法重者不得焉,恐非仁圣忠恕之道。”[5]崇宁五年,徽宗诏曰:“民以罪麗法,情有轻重,则法有增损,故情重法轻、情轻法重旧有取旨之令,今有司惟情重法轻则请加罪,而法重情轻则不奏减。是乐于罪人而难以用恕,非所以为钦恤也。”[6]

康熙元年,吏科给事中宋训诰疏言:“刑部谳案内,情轻而反比重律,法重而反从轻拟者,不可胜举。”[7]

乾隆二年四月,太常寺少卿唐绥祖上奏,称在外办理案件,“见条例内,有情同而罪异,或法重而情轻者。若不更订画一,易滋吏胥出入之弊。而成例遵行既久,未敢轻议更张。”[8]

晚清官员杨景仁曾担任监察御史之职,其在总结历代治狱案例经验后,编撰成《式敬编》5卷,其中第一卷开篇即点出司法之一大弊端所在,指出:“律既成而辅律以行者为例,律一定而法不移,例随时而修改。其由轻改重之例,每因一时一事惩创从严,原属权宜之制,至修例时或遂沿习用之。不知例既颁行遵之者,四方奉之者数十年,稍过当即流毒无穷。非仅办一案之偶有乖舛,其害止及一人或数人已。尝见谳狱者明知情轻法重而与例龃龉,恐遭斥驳,有委屈以求生而不得者。此引例贵审而修例尤不可不谨也。”[9]

由于“因案生例”机制在清代的普遍推行,大量严例因惩治某一特定罪犯而被纂定,但该条例在很大程度上仅适用于某一案件,对于此后发生的同类或情节相似的案件,若依旧适用此条例进行定罪量刑,极易出现情轻法重的情况。

清政府对于此种弊端并非毫无察觉,事实上,清代部分官员已然察觉到“由轻改重”条例的大量制定所导致的案件情罪不合问题,并就此问题提出修改条例的解决措施。现仅略举数例以叙之。

1.雍正十二年十一月,翰林院侍读学士许王猷奏称,清律规定:“捕役缉盗未获,遂将素行不端之人,或曾经犯案,踪迹可疑者,盘诘拿获。及到官讯非正盗,均照诬良为盗例,拟以充军。”

许氏指出此条例系“情轻法重”,情罪并不相允,请刑部照充军例减一等拟徒。同时建议对此条例进行补充,即:“若其人本系良民,捏称踪迹可疑,指为素行不端,任意妄拿。及虽犯窃有案,业已改过为善,仍复妄拿私拷,逼认诬扳者,仍照诬良为盗例治罪。”

2.乾隆九年,福建按察使王廷诤奏称:“乾隆八年定例规定:私造铅钱,照私铸铜钱原律,为首及匠人拟绞监候。为从及知情买使者各减一等。”但其指出问题在于案犯所铸铜钱数量不等,若其“纠党广铸,至百十余千,勾通贩卖者,固应照例问拟。”但“其愚民贫无聊赖,仅以铁瓢熔化些须铅觔,造钱数千文及三五百文者,概拟缳首。似觉情轻法重”遂请将此条例减等处理。

从清代司法的实际情形而言,尽管部分官员已清楚指出“由轻改重”条例弊端之所在,部分条例得以被修正。但仍有绝大多数“由轻改重”条例并未得以改正。从地方实际司法运作的角度来讲,大量“由轻改重”条例的存在,不可避免的会导致诸多情罪失衡案件的出现。尽管清代施行严格的案件追责程序,但最终能够被上级司法机关发现量刑过重并饬令原审机关或其自行驳正的案件究竟占有多少比重,仍需要进行慎重考量。

(二)不切合实际

“由轻改重”条例最大的问题,同时也是清代司法实践普遍存在的问题,即律文与实际司法不相符合。刑部纂定条例,旨在惩治罪犯、肃清社会风习。但若从实际情况进行考察,可以发现清政府的努力在很多时候并未产生实际成效,地方司法现状同清政府的意图往往相违背。

1.乾隆三十九年,刑部遵照乾隆帝上谕定例,规定:“庄屯旗人及各处庄头并驻防之无差使者,其流徒罪名俱照民人以例发遣。”

从实际情况来看,乾隆四十年至四十九年,盛京各处军流发遣人犯共二十二案,其中实徒者一十六案。问题在于盛京各处旗人与在京旗人生活习俗不同。京中旗人城居者多,屯居者少,当差者多,闲居者少。因此虽定有实发之例,但实犯者并不多。而盛京吉林等处旗人,皆散处四乡,城居者不到总数的十分之一。且其差使属于定额,不能人人担任,故屯居之无差使者皆受制于现实情况,并非游惰偷安者可比。若其偶尔犯法,便同民人一样发遣,会导致旗人混入軍流民籍者日积益多。“且犯罪各有轻重,若使寻常犯罪与寡廉鲜耻身玷旗籍者一例发遣,亦觉漫无区别。”

2.捕役为盗原例规定:“捕役并防守礅卡,或缉盗汛兵及营兵为盗,均照例拟斩立决。如捕役兵丁起意为首,斩决枭示,为从仍拟斩决。其情节重大非寻常行劫可比者,该督抚酌量分别枭示。如捕役兵丁分赃通贼,及与巨盗交结往来,奉差承缉走漏消息,及本非承缉走漏消息,致令脱逃者,不分曾否得财,均照本犯一体治罪。知情故纵,照窝主知情存留律分别治罪。若不知情,止系查缉不力,照不应重律科断。”

晚清刑部当家堂官薛允升对此条例评价为“法严而不办,此例亦具文耳。”薛氏指出此例并不切合实际,盗贼案件,每年约略数千起,但惩治窝主者,不及十之一二。民人窝主尚不惩办,更不必说捕役兵丁窝主。故“虽有此例,万无此案。”

3.咸丰八年,成都将军兼四川总督宗室有凤因川省地方州县捕役借传证起赃抢夺财物,为害甚剧,故特请定例以整治之。

条例规定:“川省差役藉传证起赃等事扫通之案,无论有无牌票,但经聚众执持军火器械,直入人家掳掠牲畜资财,将为首及帮同动手之犯,均照捕役为盗例,拟斩立决。如有掳掠人口,烧毁房屋,并拒捕及杀伤人情事,加以枭示。其择肥而噬,教贼诬扳,因而扫通者,身虽不行,仍以为首论,拟斩立决,加以枭示。同行未经动手者,无论事后曾否分赃,均拟斩监候,秋审入于情实。兵丁有犯,照差役一律拟断。”[1]

薛允升指出此条例不妥之处有二:

一为轻重失衡。差役为害的情状不同,若一概以同罪论处,则容易导致情罪失衡。差役若奉差票前往,与凭空掳掠不同,若一概拟以斩决,容易产生歧义。同时例内所称“觊觎平人财产,教贼诬扳,因而纠众扫通”,凡差役有此情节者,照强盗拟以斩立决,自属“情真罪当”。但差役若系“奉票传证起赃”,乃事出有因,理应减等办理。此外“总甲捕役及诬告门内各条,均指害及平人良民而言,而科罪均较此条为轻。”故“虽系一省专条,亦未便轻重相悬如此。”[1]

遗憾的是,此条例此后再未删修,直至清末变法修律,《大清光绪新法令》中依旧将此条例未加删改的加以沿用。[2]

其二为脱离实际。此为清代司法实践中“由轻改重”条例施行之弊病,“立法期于必行,法过严而不行,亦徒然尔。”薛氏指出,捕役为盗及教贼诬扳之事,各处皆有,而破案办罪者,十无一二,即照抢夺及诬告门二条定拟者,亦不多见,尚能照此例办理耶?”同时称,“自严定此例以后,川省亦未见办过此案,又何必多设严例也?”[1]

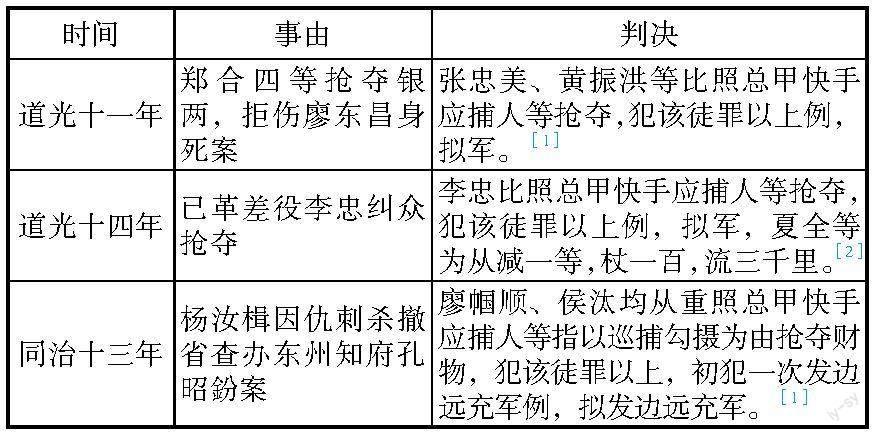

为验证薛氏所言,本文对清代官方司法档案中相关案件进行整理,现将整理情况梳理如下。

(1)捕役为盗[3]。遍查《刑案汇览》、《驳案汇编》、《刑部比照加减成案》等官方档案汇编,所见捕役为盗案件仅有一件,即光绪三年“浙巡罗登榜妄拿商船财物”一案。此外,李鸿章奏折中记录有一捕役为盗案件,即“捕役刘凌山纠邀再犯行劫店铺绸缎”一案。具体情况见下表。

(2)教贼诬扳。例文规定:“捕役私起赃物,或借名寻赃,逐店搜查,或嘱贼诬扳指称收顿,或将贼犯己物作赃,或买物栽赃,或混认瞒赃等弊事发,捕役照律例从重问拟。”[6]

地方差役借助地方官府所给予的“象征性权力”[7]为非作歹、教贼诬扳的现象在全国各地普遍存在。

道光八年,陈肇曾言:“外省办一窃盗,必择殷实良民,教贼诬扳,或言曾为伊寄顿,或言曾买伊赃物,陵逼勒索,轻则倾其家赀,重则酿成命案。其他借端诬捏、趁机吓诈者,不一而足”。[8]

光绪十六年,武定知府戴杰在陵县担任知县时在其所编《敬简堂学治杂录》中对差役的办事程序进行规制,后经清政府谕令发往全国。其中第九条规定:“捕役不得写私仇教贼诬扳、接买赃物及知情同伙伺机吓诈,尤其注意勾串土棍及勒逼原告、诬扳富户以图分肥之现象。”[1]

光绪十九年,宁波盐捕水利分府在审理“捕役赵标教唆贼犯周里云诬扳周阿槐”一案时,批复称“本府凡阅词禀,从不听信一面之词,唯捕役教贼诬扳讹诈事所常有,殊堪痛恨。”[2]

《庸吏庸言》载:“为严禁捕役妄拿事,照得例设捕役专司缉贼,诚以贼息则民乃安,法甚善也,若妄拿无辜,及教贼诬扳良民,律有明条,罪名斩绞,煌煌功令谁敢故违。乃本邑捕役,承票缉贼…又将伊等平日豢养之贼及曾经犯窃旋即改悔之人捉送到官,教令诬扳某人接买赃物、某人知情同伙,遂至一案辗转波连十数人至二三十人不等,层层剥削,良善破产倾家,不可胜数。吾民受害已深,实堪悯恻”。[3]

但讽刺的是,这一普遍发生的地方恶习,在清代司法实践中却极少得到针对性的惩治。就所见史料,仅有六起教贼诬扳案件,现整理如下。

(3)捕役抢夺财物。抢夺门内针对捕役抢夺平人财物做出专门规定,此例为明例,清律承袭之,此例亦为“由轻改重”之条款,原例规定:“凡总甲快手应捕人等,指以巡捕句摄为由,殴打平人,抢夺财物者,除实犯死罪外,犯该徒罪以上,不分人多人少,若初犯一次,发边卫充军,节次抢夺笞杖以上者,俱发原抢夺地方枷号两个月。”

由于捕役等将平人殴打,又进行抢夺财物以及节次抢夺等行径,情节恶劣,对其仅拟近边充军及枷号一个月,不足以示惩。故刑部酌拟加等治罪,最终定例为:“凡总甲快手应捕人等,指以巡捕句摄为由,殴打平人,抢夺财物者,除实犯死罪外,犯该徒罪以上,不分人多人少,若初犯一次,发边远充军,再犯发原抢夺地方枷号两个月。”[8]

薛氏称:“此条意在抢夺,特藉巡捕句摄为由耳,故重其罪,与律内本系句摄因而乘便抢夺者不同。应与强盗门四川省捕役扫通一条参看。此例重在殴打平人,抢夺财物,若官差人役抢夺所拘人财物,各照本律,不引此例,以非平人也。”[9]

史料所见捕役抢夺平人财物案件,仅有三件,具体情况见下表。

咸丰八年,刑部在核覆四川总督有凤所奏时,对于地方不遵朝廷严法的现状进行说明,指出:“盖法过轻则奸猾或生玩易之心,法太重则官吏转启开脱之弊。近年由轻改重各例,各直省遵照定擬奏题之件,寥寥无几,良由案犯情有轻重,司谳者见章程过严,难于分别,引用动涉迟疑,往往因罪名太重,至定例数载虚悬,未见各省惩办一案。是严定章程,负罪者转得脱然事外,殊属有名无实。”

同时同意总督有凤所请,酌定条例规定:“嗣后四川省差役藉传证起赃等事扫通之案,无论有无牌票,但经聚众多人,执持军火器械直入人家,掳掠牲畜资财,将为首及帮同动手之犯,均照捕役为盗例拟斩立决。如有掳掠人口、烧毁房屋并拒捕及杀伤人情事者,加以枭示。”[3]

(三)地方司法借律为罪犯开脱

雍正六年,雍正帝发布上谕:“审罪案之时,应引某条则引之,断无轻重任意或介两可之理。常见奏章内,往往有先引一条,复云不便照此治罪,更引重罪以治之。此乃臣下营私之陋习,或欲以严刻之名归于上,或冀法外之恩,巧于开脱,均非明允之道。”

雍正帝同时对地方司法过程中故引重律以为罪犯开脱的现象进行警示,指出:“若当引轻律而故坐重罪,亦难逃朕之洞鉴,内外执法臣工,各宜凛遵。”[4]显然,地方州县官借重律为罪犯脱罪的行为在此时已不鲜见。

乾隆二十四年,上谕称:“毋论现在执法之司,于人命重案,不敢立意吹求,即少有过当,朕慎恃国宪,从来不设成心,又肯任其意为轻重乎?”[5]

由于涉及人命重案的案件审理程序颇为繁琐,自州县以上各级皆可对州县官审理结果提出异议,驳令重审,且若断罪失当,更会因此受到清律“失出”“失入”律的惩处。故地方州县官在审理命盗重案时皆极为审慎,同时由于失出罪相较于失入罪为轻[6],故州县官更愿引轻律而非引重律。以下略举数例地方为罪犯开脱的情况以作说明。

1.乾隆四十三年,湖广总督三宝等奏请定例对看守罪犯不力之官吏进行惩治。刑部最终定例为:“解审罪应凌迟、斩、绞立决、监候重犯,中途脱逃,佥差不慎之长解官,及拔兵添差护解之地方文武各官,俱照吏部定例,分别议以降留、降调、革职,并革职留任,限一年缉拿。限内全获,题请开复,如限满不获,查系依法管解,偶致疏脱者,即照吏例以降革完结,毋庸治罪,若审系解役贿纵故纵,概行革职,拟以杖一百,徒三年,倘犯被他人捕得者,仍照例科罪。”

薛允升评价称:“法虽严而照此办理者,百无一二,况州县之贤否原不在此一端。因疏脱一犯即拟徒罪,虽循声卓著之员,亦未能免,反有较之犯别项私罪,科罪为重者。……立法期在必行,解役贿纵重犯,自属玩法,而该管官则非有心故犯,科以满徒,未免太重。办案者因罪名过重,并贿纵故纵情节,亦多曲为开脱,处分虽严,亦何益耶?

薛氏进而指出,对于地方疏脱罪犯的情况,应当分情况处理。若系受贿有意疏脱,自应从严办理,若并非故意,则处分应当从轻。如此才符合地方行政的实际情况。[7]

薛氏所言已然点出地方司法实践之困境所在,法愈严则愈难行于地方。制度条例的运行都依赖于人,若立法过严甚至有损执法者的利益,执法者自然会选择趋利避害,清政府所制定的规章制度在此情况下自然极难在地方运行。

2.道光初年,广东、福建等省份宗族械斗现象极为严重,为对此陋习加以整治,刑部于道光二年酌定两项条例通行各省。

薛允升指出此条例之弊端在于条例之规定过于繁琐死板,“惟是广东等六省凶悍之徒,动辄聚众凶斗,以致惨杀多命,若必审出敛费约期情节,方照械斗问拟,亦属有名无实,转启多方开脱之渐。即如江西省现办各案,何尝有敛费约期情事,仍俱照械斗办理,与此例已属不符,而又不便照寻常共殴科断,以致例案两歧,似不如明定专案,免致纠葛不清。”[1]

3.同治七年十一月,候补主事李扬华指出:“近来地方各吏,但讲虚文,全无实政,因而巨奸大猾横暴闾里,绝无创惩,良民受屈赴愬,往往押候延阁,甚至发交命案,避重就轻,曲为凶犯开脱,姑息徒以养廱。”[2]

总体而言,清代地方为罪犯开脱的缘由主要包括定罪过重、法律条文规定过于死板繁杂、官员差役受贿、官民勾结等多方面因素。地方司法实践运作是极为复杂的情况,很多时候罪犯得以开脱是多重因素互相作用的结果。其实质是地方官吏等利益群体出于自身利益考量所做出的最符合切身利益的结果,尽管这种考量往往与清政府的利益相违背。

三、清代司法实践的“悬空性”及其表现形式

清律中以“由轻改重”条例为代表的诸多条例未能在地方得以有效施行的缘由,主要在于清代司法制度设计与地方司法运作之间存在着较大的差距。

关于清代司法制度设计与地方司法实践运作之间的差距,本文以为,相较于以往研究多主张的“偏离”,在某种程度上,用“悬空性”似乎更为切合。

“悬空”意为空洞,脱离现实。北宋理学家朱熹曾言:“大凡人不曾著实理会,则说道理皆是悬空,如读《易》不曾理会揲法,则说《易》亦是悬空。”[3]从清代司法制度的角度,尤其是法律条文的实际运行而言,法律条文的制定者(刑部、皇帝以及朝中大员、地方督抚)同地方司法实际情况,在一定程度上是相脱节的,条例的制定者对地方司法实际运作并不甚了解。因此使用“悬空性”更符合清代司法实际情况。

(一)中央政令脱离地方实际

州县官作为“亲民之官”,朝廷各项政令、制度必须通过州县官方能行于地方。汪辉祖曾说:“自州县而上,至督抚大吏,为国家布治者,职孔庶矣。然亲民之治,实唯州县,州县而上,皆以整饬州县之治为治而已。”[4]乾隆帝也曾谕言:“各省州县与民最亲,凡大小案件,无不始终于州县衙门。”[5]

瞿同祖先生在其《清代地方政府》引言中谈到:“法律法令并不总是被遵守,文字上的法与现实中的法经常是有差距的。”[6]在结语部分也指出“许多法律法规并未真正被实施,或多或少流于形式。”[7]

瞿同祖先生在结语部分进行总结时指出:“清代地方政府的行政是由一部行政法典调整的;该法典非常详密,格外追求一致、合格、准确、服从和集权。但是,这些规范相反也带来了操作困难且效率低下。首先,条文过于严苛、僵化,不允许州县官做出个人判断或创设规则。其次,该法典没有给地方性差异留下变通的余地,从而妨碍了州县官根据本地的任何特殊情况调整行政方法。” 同时指出,清政府所制定的行政规章的大多数变更修订都只是技术性和程序性的,不具有实质意义。[1]

州县差役问题可以很好的体现出清政府的谕令与地方县衙实际行政运作之间的“悬空性”。按照清代州县的实际情况,地方县衙除具有正式身份的差役外,另有大量额外滥充之帮办人员,称为“白役”(散役、帮差、副差)。[2]按照清律规定是禁止县衙雇用白役的,[3]但是由于地方衙门事务繁多,不增加白役无法完成,故虽历朝屡禁但并未有所减少。清朝各省各县皆存在应役之人过多的现象,嘉庆十一年,“浙江仁和、钱塘两县,正身、白役不下一千五六百名。”[4]道光十五年,邵阳县差役“当官有名者千余人,白役散役至二千余人。”[5]胡林翼曾说:“贵州白役最多,石阡一府,最僻最瘠,白役尚数千人。”[6]

差役作为清政府权威的代理人与知县的手下[7],经常行狐假虎威之举,借县官的任意命令与差遣,即可进行恐吓勒索,若持有差票或腰牌,更是“声生势长”[8],假充差役之人亦借衙门之名“或假充衙役,捏造签票,执持锁练,占宿公馆,摉查客船,吓取财物。”[9]

咸丰八年四川将军兼总督有凤上奏,请求朝廷定例对四川县衙差役假借县衙名义肆意扫通,且地方县衙对其多有包庇的行径进行严惩。为整治此种现象,其建议“应由上司密查平日,果无庇纵差役情事,仅止失于觉察,一经犯案,即拠实详,报获犯究办,准其随籲恳天恩,宽免失察处分,倘狃于积习任情,隐匿或化重为轻,别经发觉,即照溺职例革职,永不叙用。该管上司为隐不参,照狥庇例议处,失察之该管汎弁亦照文员办理。”

刑部回复称:“该督将任情隐匿、化重为轻者,拟以应得之咎,将来遇有此类案件,地方官皆仅以失于觉察为诿。…州县为亲民之官,耳目较近,差役犯事,岂得诿为不知,非狥私庇护,即系为所牵制,惮于举发。汎弁之于兵丁,事同一律。该督既将失察处分拟以从宽,则狥纵非关失察者似当分别从严办理。”

讽刺的是,刑部已然明晰法过严而地方不行之理[10],但刑部面对地方庇护之举,依旧采取的是以严法进行惩治的措施。尽管清政府对于清代法律规章与地方司法实践之间的“悬空性”颇为清楚,但受制于清代政治体制的局限性,亦難提出根治之策。以严法整治地方不行严法的矛盾之举,更多的是清政府面对治理困境无能为力却又不得不为的徒劳之功。

(二)央地利益的冲突

此外,地方州县官同清政府之间的利益分歧与矛盾,亦是造成央地关系“悬空性”的重要原因之一。这种利益分歧大致包括四点,现分述如下。

第一点,处分过严。清代行政体系的一大特征即是以少数的州县官来治理庞大的人口。清代职官规模维持在两万余人左右,但清代的人口却一直增长,至清末到达四亿的规模。[11]同时县作为清政府的基层行政主体,数量增长远低于人口增长的速度,清初县的数量仅一千左右,据郑秦统计,至光绪中全国有县1303个。[12]在数量较少的同时,又承担着司法、税收等重要职责,这对州县官而言无疑是巨大的考验。所谓“知县掌一县治理,决讼断辟,劝农贩贫,讨猾除奸,兴养立教。凡贡士、读法、养老、祀神,靡所不综。”[1]清政府为保证地方治理的稳定,极为重视对州县官员的处分惩治,制定诸多律例条令加强对州县官员的管控,以至出现“小则罚俸,大则降革,几于一事一处分”的局面。州县官员最重要的两项职责为税收和司法,相较于税收,司法事务更为州县官所累。一旦辖区内有案件发生,州县官必须在规定时间内破案并且上报,诸刑事案件中,以窃盗案件发生最为寻常且不易缉捕,向为地方官所恶。

清律规定:“直隶各省审理案件,寻常命案限六个月,盗劫及情重命案,钦部事件,并抢夺发掘坟墓,一切杂案,俱定限四个月。”[2]按照条例规定,贼盗案件,人犯到案后,州县官须在两个月内将完结之案件上报至府州。这给州县官所造成的审理压力是巨大的。当然,针对盗案,亦有展限之条例,如有“隔省关查口供必需时日者”,[3]督抚可向刑部申请延长两个月期限。

至于处分,主要包括罚俸、降级、革职等类别。州县官员由于畏惧处分,不得不设法隐藏案件以规避处分,致使地方出现了“夫化大为小、避重就轻者不可胜诘矣”[4]的局面。

清政府除对对州县侦破案件时间的限制外,亦有专门条例对案件完结程度进行规定。清初,清政府对地方官缉拿各类人犯并无区别,凡能够拿获过半者,即可免于处分。雍正元年、三年定例强调地方官缉盗应获盗首,四年、七年又定例强调应拿获窝家、引线,如不能拿获,虽然过半也不能免除处分。[5]

在清政府过于严苛繁琐的处分规定下,地方官为免于处罚,不得以选择讳盗不报等方式来隐瞒案件。

至于上级官员的处分,相较于基层州县官而言是逐级降低的。如《吏部处分则例》“不能审出实情”条规定:“斩绞人犯未经审出实情者,承审官降一级调用,审转官降一级留任,臬司罚俸一年,督抚罚俸六个月。军流人犯未经审出实情者,承审官罚俸一年,审转官罚俸六个月,臬司罚俸三个月,督抚罚俸一个月。徒杖人犯未经审出实情者,承审官罚俸六个月,审转官罚俸三个月,臬司罚俸一个月,督抚免议。”[6]上级司法官员的司法压力反而较小。级别越高,管辖范围越广,覆审的案件也就更多更复杂,但是面临的处罚强度却有所降低,这样一来上级官员就很难产生足够的驱动力认真覆审。[7]

第二点,司法责任压力过大。清代司法案件依据其必要程序划分,可分为内结案件和外结案件。综合学界观点,有关人命徒刑、流刑以上和其他重罪案件为内结案件,州县自理的笞杖案件以及督抚可批结的无关人命的徒刑案件属于外结案件。

凡徒罪以上的案件,必须进入审转程序,接受上级衙门的层层复审和严格监控。故对州县官而言,重罪案件,尤其是涉及人命的案件,其审理流程是颇为繁复的。尤其在窃盗案件多发的四川、云贵两广等偏远地区,若严格依例办理案件,州县官所面临的政务压力是极为巨大的。[8]一旦出现翻供或者拟律不当,上报按察使、督抚,并可能启动参劾程序,揭参州县。[9]故地方官为减轻其司法责任,往往较少遵循刑部所纂条例办理案件。

相对于内结案件,外结案件的考成压力较小;与此相关,司法责任亦小。这就成为地方窃盗案件多外结的原因之一。徐忠明指出,在某种程度上,正是司法责任的压力使得地方官员迫不得已而采取“讳盗不报”或外结完案的方式,来规避司法责任。在地方督抚的庇护下,州县官员往往采取以“外结”程序完结命盗案件,以此来摆脱中央政府的司法控制,冀图借此减轻司法责任。[1]

此外,由于清代在推行逐层审转时,对于官员的问责也有着类似于连坐一样的严苛要求。审转链条上的各级官员,一旦出现错案,都须承担责任。州县官在审理案件时,如果出现有隐匿讳饰等情况,审转的上级司法机关没有及时察觉驳回,那么也会因此负连带责任。正是因为这种连带责任的存在,当已经审转的案件出现问题的时候,就会产生官官相隐的情况,官员为了保住官位,就会为自己之前的判断辩护。[2]故下至基层州县官,上至地方督抚,互相包庇纵容,从而串联形成了完整的地方利益链条。由于地方官在上级督抚官员的庇佑下,多以外结或讳饰不报、删减重情等方式完结窃盗案件,使得地方每年实际处理的窃盗案件远远少于实际发生的窃盗案件数量。

第三点,缉捕盗贼的成本过高。州县官的两大职责即税收和司法,就税收而言,地方所有的税收都要上交朝廷。至于州县政府的财政收支,皆是以支定收,量出为入,每一项收入和支出都是固定的,不能因事设费。[3]州县官的薪资水平并不很低,根据《户部则例》规定,知州每年名义薪俸是八十两银子,知县在首府者年俸六十两,在外地者年俸45两。[4]除名义上的微薄的薪俸外,清政府给予地方州县官的实际上也是占比最大的薪水为养廉银。据瞿同祖先生统计,知州的养廉银自500两到2000两不等,知县的养廉银在各省自400两到2259两不等。[4]但由于其要负责幕僚乃至衙役的薪水,这就使其财政负担显得捉襟见肘。周镐指出,一个州县官的全部薪水几乎不夠给幕友付酬。[5]同时窃盗案件,从勘验、缉捕等各级程序都需要耗费大量的人力、财力。尤其在盗案频发的地区,对地方官而言无疑是极大的负担。

第四点,清政府与州县官之间的利益诉求存在着冲突。清政府的利益诉求在于维持皇权以及保证地方安稳,为此制定了一系列规章条例,对作为基层社会管理者的州县官进行制约以及督促,尽管这些处分条例显得过于苛刻,但对清政府而言,唯有重刑方能监督官员,保证其始终对地方官员具有强大的控制力度。

但对州县官而言,地方的稳定当然是其需要追求的,但追求真实的稳定同有意虚构的虚假稳定相比,自然是后者更容易实现。就窃盗案件来说,盗案的发生并非地方官所能预料,但按照条规,一旦发生强盗案件,则州县官首先就要承担疏防之责。[6]尽管缉捕得力有可能会得到清政府的奖赏,但与缉捕所付出的成本而言,缉捕贼盗对于州县官而言,往往是一件亏本的事情。

对州县官而言,地方一旦有窃盗案件发生,不仅要花费人力、物力、时间去侦缉,同时若缉捕结果达到预期,尚则无事,而一旦未达到要求,则要承担缉捕不力的后果,被降级、调任乃至革职。故缉捕窃匪对地方官而言,就是吃力不讨好的事情。同费力缉捕相比,讳盗所付出的成本对地方官而言是极小的。当然,讳盗事发的处罚是极为严格的,重则革职。但对州县官而言,缉捕不力的处罚亦是革职,而讳盗事发的概率,由于每天各地便有数十起乃至上百起案件发生,故某一案件被上司觉察的可能性并不高。因此同缉捕相比,讳盗对只图安稳的州县官来说是极为划算的做法。对地方官而言,为达到其追求安稳无事的利益诉求,使用“化大为小,化小为无”、“讳强为盗”、“减报盗数”“诬良为窃”等手段进行讳盗,以图规避处分。

徐忠明在对清代司法运作过程进行考察后,梳理出两条线索,(1)从恪守常规程序到奏请皇帝酌情裁量,这是皇帝期待的操作路线,也是其控制地方官员的基本策略;(2)直接采取外结办法了结案件,冀以规避朝廷的司法控制,此乃地方官员乐意采用的快捷路线。从表面上看是矛盾的两条路线,但其指出,倘若地方官员事事奏请、案案具折,皇帝可能认为他们既没有决断能力,也没有担当勇气;如果径直外结完案,皇帝又会认定地方官员可能居心叵测,甚至有意欺瞒皇帝。[1]

这显然在司法运作层面已然是矛盾的一个局面。但司法制度并不是僵化的,司法实践往往也是复杂多变的,皇权与地方之间的利益纠葛也在随时变化,在此过程中皇权的御下之能与地方官的应上之策发挥了极大的作用。

四、结语

清代特殊的政治环境和体制造就了清代司法制度与地方运行之间独有的“悬空性”,对规章制度在基层的实际运行造成了阻碍。但纵观清代历朝行政,清政府对地方州县始终拥有较大的控制权。其主要缘由在于基层州县在长期进行自我调节的过程中,自身形成了更符合基层生态的制度体系。由此,清政府所制定的规章体系与基层自身在长期实践中所形成的陋规习俗体系二者在基层社会中并行不悖的运行。尽管清政府始终未能完全实现以其所制定规章牢牢控制基层社会的意图,但基层社会依旧未能摆脱皇权的控制,皇权与地方始终竭力在确保皇帝权威与维护地方秩序安宁之间默契地维持着脆弱的天平。