吸气-按压间隔时间对哮喘药物颗粒沉积影响的数值仿真分析*

2024-01-18严思鑫冯森崔彪张治国

严思鑫,冯森,崔彪,张治国

(河海大学 机电工程学院,常州 213002)

0 引言

哮喘是一种对日常生活影响较大的肺部慢性疾病,在临床上主要表现为气道高反应性和可逆性气流受限[1-3]。哮喘不仅多发于成人,未成年患者也占据很大比例。据统计,我国未成年患者已超过600万人[4],对社会经济发展造成了严重负担。目前哮喘只能通过吸入糖皮质激素(inhaled corticosteroids, ICS)和β2受体激动剂(short acting β2 agonist, SABA)来缓解,无法被治愈。两种药物的用药方式有口服和吸入给药[5]。因吸入给药见效快、所需剂量小,可避免肝脏首过效应,已成为哮喘患者的首选方式[6]。

然而,由于人们缺少对药物颗粒在呼吸道沉积规律的了解,以及患者不规范的操作,在吸入给药时导致大量药物沉积在非病理区而影响治疗效果。因此,研究药物颗粒在人体呼吸道的沉积规律并规范患者的操作方法具有重要的临床意义。

目前,国内外许多研究对药物颗粒在呼吸道的沉积规律进行了探讨。Nguyen等[7]基于Weibel模型建立了口腔至16级气道的人体呼吸道模型,通过数值仿真分析了不同吸气流量对颗粒沉积分布的影响。结果发现,颗粒较多的沉积在上呼吸道,且吸气流量越大,进入下气道的颗粒越少。Cheng等[8]建立了上呼吸道气流与颗粒两相耦合计算模型,对不同粒径颗粒在模型中的沉积进行了模拟与研究,研究发现粒径大小可影响颗粒沉积在呼吸道的位置。粒径越大,颗粒越难进入肺部。上述研究建立的大多是理想化模型,与真实的人体呼吸道模型存在显著差异。Gurumurthy等[9]基于CT图像建立了真实的人体呼吸道模型,探究不同位置的喷嘴喷射药物对药物颗粒在肺部沉积率的影响,结果发现,改变喷嘴位置对肺部各位置药物颗粒沉积率有明显影响。于申等[10]通过CT数据建立了较为完整的人体呼吸道模型,发现颗粒物的直径、密度、吸气流量均会影响其在呼吸道的沉积率。但该类研究并未与患者用药设备的定量吸入器相结合,也未考虑患者在按压气雾剂罐体喷射出药物颗粒时刻与吸入气流时刻不同时,对药物颗粒沉积规律的影响。为此,本研究基于CT图像,建立了较为真实的用药模型,包括气雾剂罐体、口腔、咽部、喉部以及G0—G5级气道,以分析哮喘药物颗粒在人体呼吸道内的传输情况,探究吸气-按压间隔时间Δt对药物颗粒沉积的影响,以期为智能化定量吸入器的研发提供重要的理论依据。

1 方法

1.1 人体上呼吸道模型

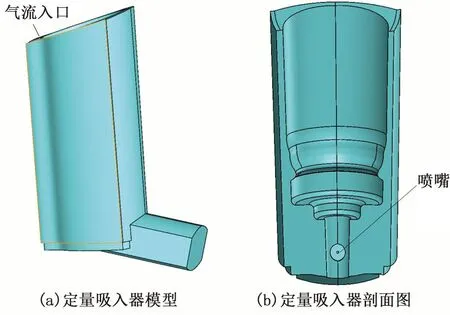

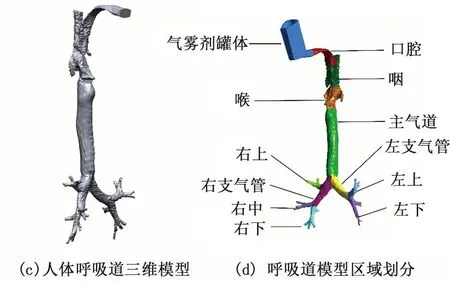

本研究通过MIMICS21.0软件提取真实CT数据中人体呼吸道的结构数据,随后采用Geomagic Design X 2019软件重建人体呼吸道的三维数值模型[11],同时,根据目前市售定量吸入器(metered-dose inhalers,MDI)中万托宁的尺寸,建立定量吸入器模型。图1为定量吸入器与人体呼吸道的集成三维数值模型。

图1 三维模型

为便于定量描述药物颗粒的沉积情况,探究患者病理位置发生在不同区域时,该区域药物颗粒的沉积规律,本研究将呼吸道模型划分为12个区域,分别为气雾剂罐体、口腔、咽、喉、主气道、左支气管、右支气管、左上、左下、右上、右中和右下,见图1(d)。将模型左上部分、左下部分、右上部分、右中部分、右下部分的出口分别命名为左上叶、左下叶、右上叶、右中叶、右下叶。由于本研究获取的CT精度有限,重建的下气道模型仅细化到G5级支气管,因此,将G5级后的气道统称为肺部,包括左上叶、左下叶、右上叶、右中叶、右下叶五部分。

1.2 网格模型

在ANSYS-Fluent 2021R1的Mesh模块中对整个模型进行网格划分,由于口喉部位的结构比较复杂且形状不规则,划分六面体网格难度较大,因此,采用非结构化四面体单元进行网格划分,分别划分了62.52万、103.79万、205.07万、315.25万和533.79万个网格单元,研究了吸气峰值流量为30 L/min时,气流流场对网格数量的收敛性,见图2。选取左上叶出口峰值流速作为对比,选定网格单元数为205.07万个,网格的平均偏度为0.23,平均单元质量为0.84,均达到了优秀水平。

图2 网格无关性验证

1.3 假设与边界条件

本研究设置温度为人体温度37 ℃(T=310.15 K),空气密度为ρg=1.139 kg/m3,粘度μg=2.002×10-5Pa·s。

药物颗粒选取万托宁硫酸沙丁胺醇气雾剂颗粒,颗粒密度为1 230 kg/m3,单次喷射质量约为0.1 mg,粒径范围为1.22~49.50 μm,平均粒径12.82 μm,初始喷射速度20 m/s[12]。

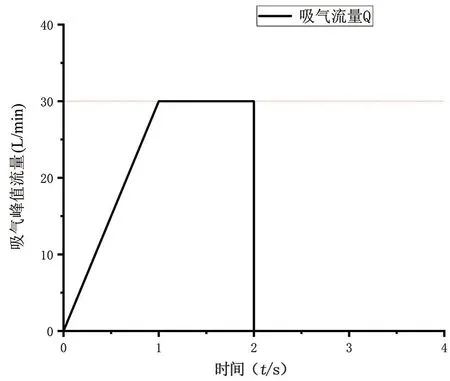

患者的吸气流量首先在1 s内加速到吸气峰值流量Qmax并保持1 s,在2 s后屏气,即吸气流量为0 L/min[13],吸气流量曲线见图3。入口位于气雾剂罐体的进气口,出口为G5级支气管的各出口。本研究选择患者在平静状态下给药,对应的吸气峰值流量为30 L/min,入口边界条件通过用户自定义函数(user defined functions,UDF)实现,出口边界条件选择零压力出口。出、入口的颗粒离散相边界条件均设置为逃逸。由于人体呼吸道的壁面附着有大量的纤毛与黏液,而药物颗粒粒径极小,当药物颗粒随气流运动,触碰到气道壁面后,将会被黏液吸附沉积,因此,将药物颗粒壁面的离散相边界条件设置为捕获。

图3 入口吸气流量变化曲线图

1.4 控制方程

由于人体呼吸道为较复杂的几何形状,气流从口腔进入支气管时,将会由层流转变为湍流,因此,本研究选用k-ω湍流模型进行数值模拟[14],方程如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

其中,vi与vj为i和j方向上的速度;P、ρ、u、ut分别代表流体压力、密度、运动粘度和运动湍流粘度;Gk为湍动能,Γk和Γω分别代表k和ω的有效扩散项,Yk和Yω分别代表k和ω的发散项,Dω代表正交发散相。

1.5 求解

通过Ansys-Fluent 2021R1软件中的有限体积法求解离散相控制方程,压力、动量、动能和比耗散率均采用二阶迎风格式离散,压力速度耦合采用SIMPLIC算法。初始化方式采用混合初始化,时间步数为2 000,时间步长为0.001 s,计算至2 s,最大迭代步数为20。

2 结果

2.1 颗粒的沉积分布

颗粒的沉积情况采用沉积率(deposition fraction,DF)定量描述,由于本研究使用多分散颗粒,沉积率采用质量来定义:

(5)

其中,mtrap为在各部位沉积的颗粒质量,mall为每次入射的颗粒总质量[15]。

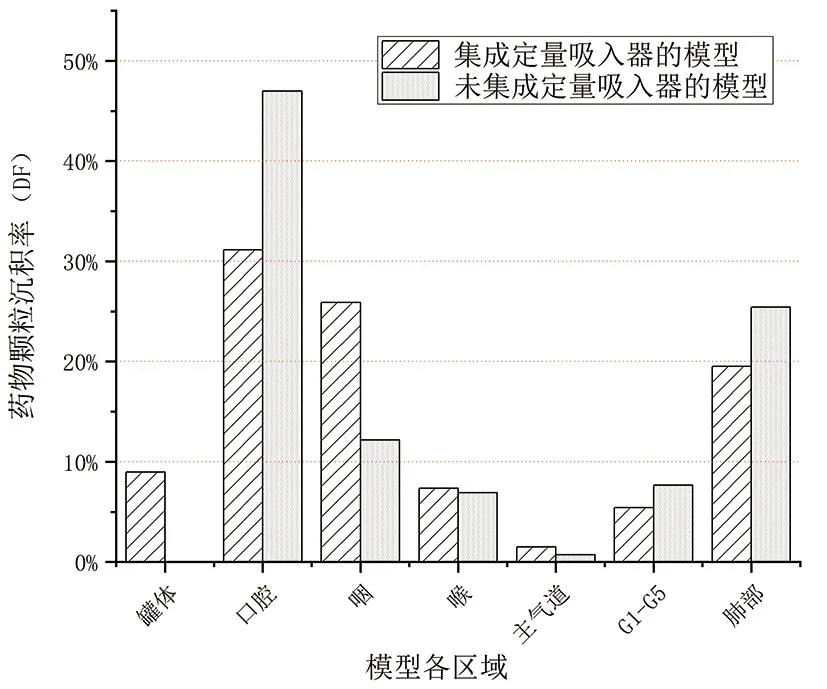

为更加接近真实的给药情形,本研究建立了集成有定量吸入器的人体呼吸道模型,并对其进行了分析。当模型考虑定量吸入器时,药物颗粒在口腔处的沉积率会显著升高约15%,同时药物颗粒在咽部的沉积率会显著下降约13%,存在较大差异(见图4)。基于此,本研究模型均采用带有定量吸入器的模型。

图4 药物颗粒在有无定量吸入器模型各区域的沉积率分布

为定量化描述药物颗粒在各壁面的沉积情况,本研究采用颗粒沉积模型监视离散相颗粒的沉积度Dd。颗粒的沉积度指单位面积内颗粒沉积的质量,计算如下:

(6)

其中,mp表示沉积的颗粒质量,Aface表示颗粒撞击壁面的区域面积。

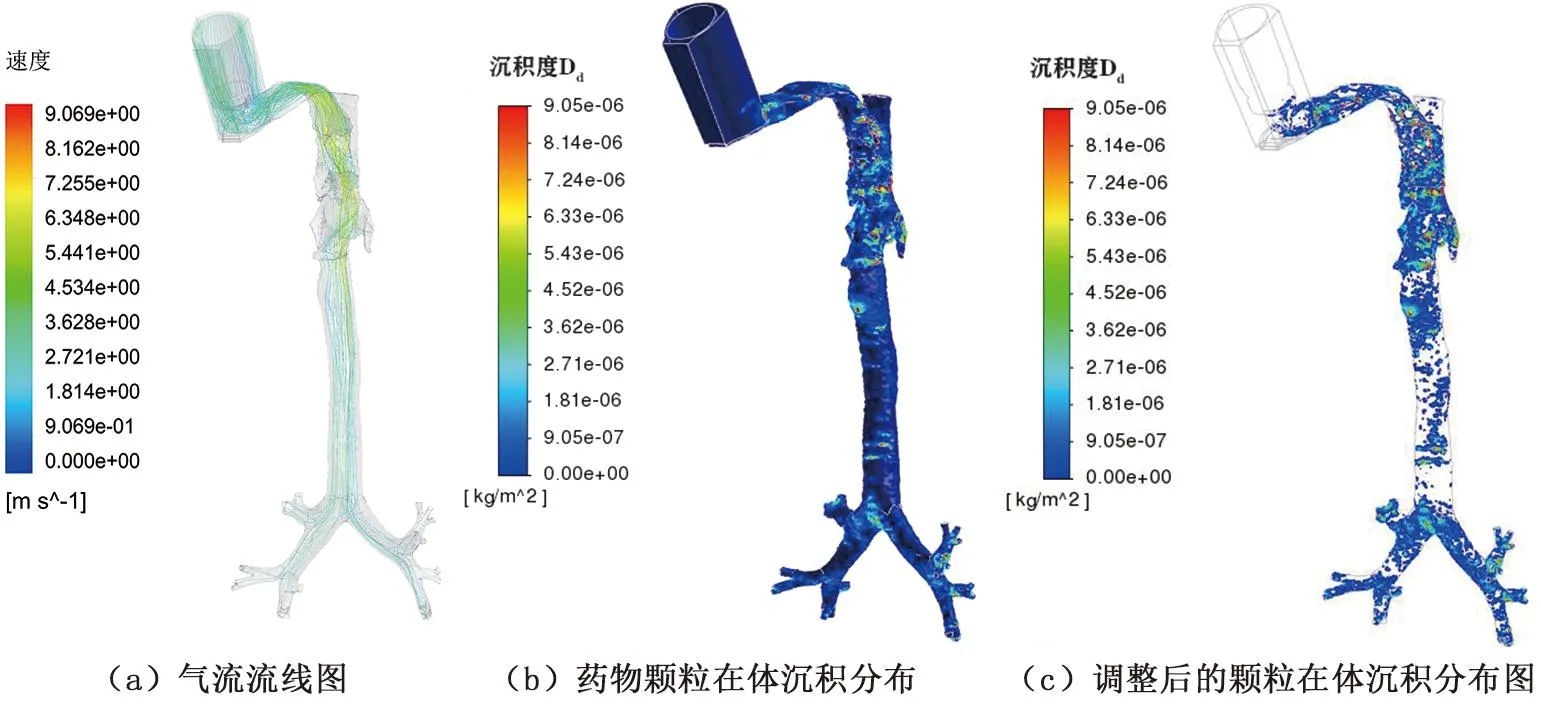

图5是计算时刻为2 s时,气流在模型中的流线图与颗粒在模型中的沉积度分布图。由图5可知,气流均匀地从吸入器入口处进入,然后扩张到口腔区域。由于患者在用药时口腔略微张开,且舌头在口腔中占据一定空间,导致口腔空间变狭窄,因此,当气流流入口腔时其速度会变大。在气流流向咽喉部时,由于在咽峡和声带部的气流通路再次变得狭窄,会出现局部的高速气流及二次流。图5(b)是药物颗粒在体沉积分布图,为更清晰地显示药物颗粒的沉积分布,将图5(b)中沉积度为0的区域设置为透明色,即图5(c),通过沉积度分布图可知,颗粒大多沉积在口腔、喉部及支气管等结构较复杂的位置。

图5 气流流线图与药物颗粒在体的沉积分布

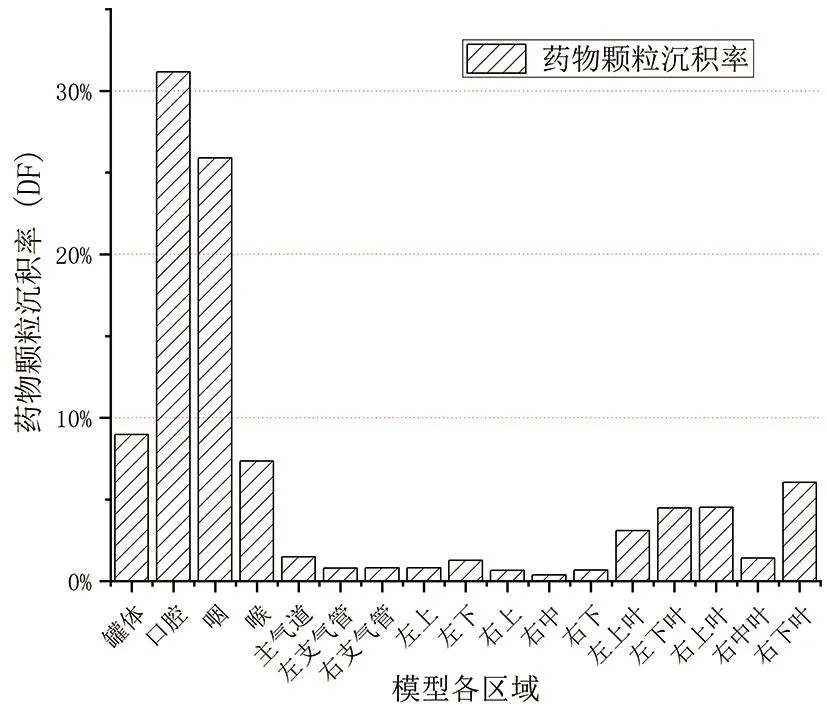

药物颗粒在呼吸道各位置的沉积率对比见图6。可见,罐体与口咽喉部是颗粒沉积的主要位置,共计沉积了73.56%,仅有26.44%的药物颗粒进入下气道。在口咽喉部位中,口腔是药物颗粒沉积率最高的部位,达到了31.16%,咽部与喉部分别沉积了25.89%和7.85%;在下气道中,药物颗粒在主气道的沉积率为1.50%,而在G1—G5级气道中也仅沉积了5.42%的药物颗粒,颗粒更多的进入到G5级后的肺部,占进入下气道全部颗粒的73.82%。其中,进入肺部的药物颗粒,大多沉积于左下叶与右下叶,分别为4.47%和6.04%,占进入肺部总颗粒的22.90%与30.94%。同时在下气道中,药物颗粒在左侧气道的沉积率为10.44%,小于右侧气道的14.51%。

图6 药物颗粒在呼吸道模型各区域的沉积率

2.2 不同的吸气-按压间隔时间下药物颗粒的沉积分布

研究表明,在使用定量吸入器时,约有40%的患者在吸气-按压协调性方面存在困难。过早、过晚启动定量吸入器,均有可能影响药物颗粒的沉积情况,从而影响设备的给药效率[16]。因此,本节重点探究吸气-按压间隔时间对药物沉积分布的影响。

吸气-按压间隔时间定义为Δt,单位s,定义如下:

Δt=tp-ti

(7)

其中,tp是气雾剂的按压时刻,ti是患者吸气的时刻。

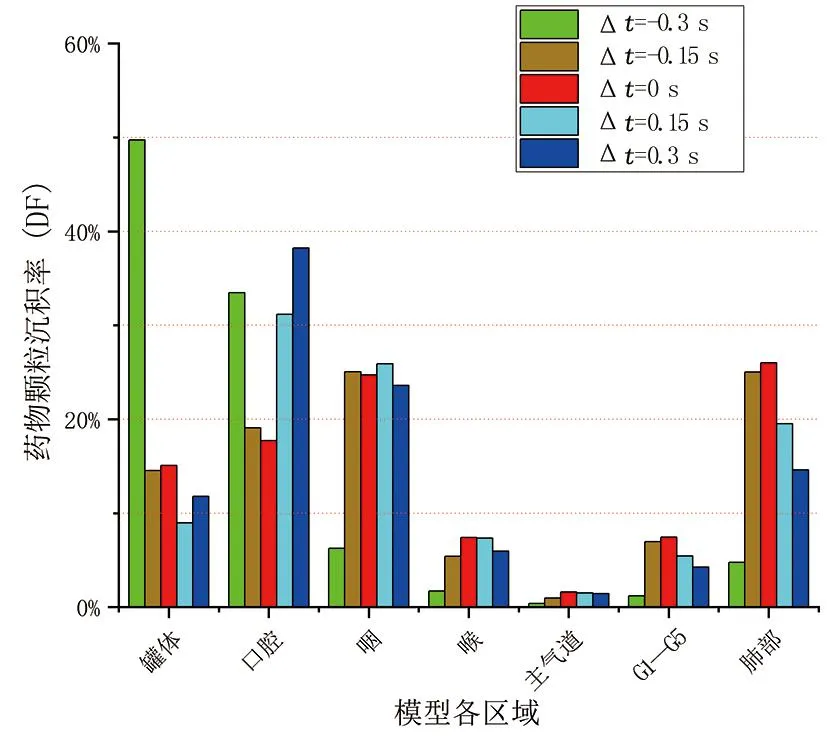

大多数患者在用药时的吸气-按压间隔时间为0.15 s[18],为深入研究吸气-按压间隔时间Δt对药物颗粒在人体呼吸道沉积的影响,本研究分别分析了吸气-按压间隔时间为0、0.15、0.3、-0.15和-0.3 s五种情况。图7比较了五种不同的吸气-按压间隔时间下呼吸道各位置的药物沉积率,当过晚启动定量吸入器时,随吸气-按压间隔时间的增加,罐体和口腔处的药物颗粒沉积率随之增高;当过早启动定量吸入器时,越早启动,罐体和口腔处的药物颗粒沉积率也随之变高,相较于Δt为0 s,Δt为0.15、0.3、-0.15和-0.3 s时,罐体和口腔的药物颗粒沉积率分别增加了7.34%、17.21%、0.8%和50.4%。同时在G0—G5级气管中,相较于Δt为0 s,Δt为0.15、0.3、-0.15和-0.3 s时,各位置的药物沉积率均有不同幅度的降低,例如在主气道中,相比于Δt为0 s,Δt为-0.3 s时的主气道药物沉积率降低了1.12%,降低幅值为74.84%。

图7 不同吸气-按压间隔时间下,药物颗粒在呼吸道各位置的沉积率

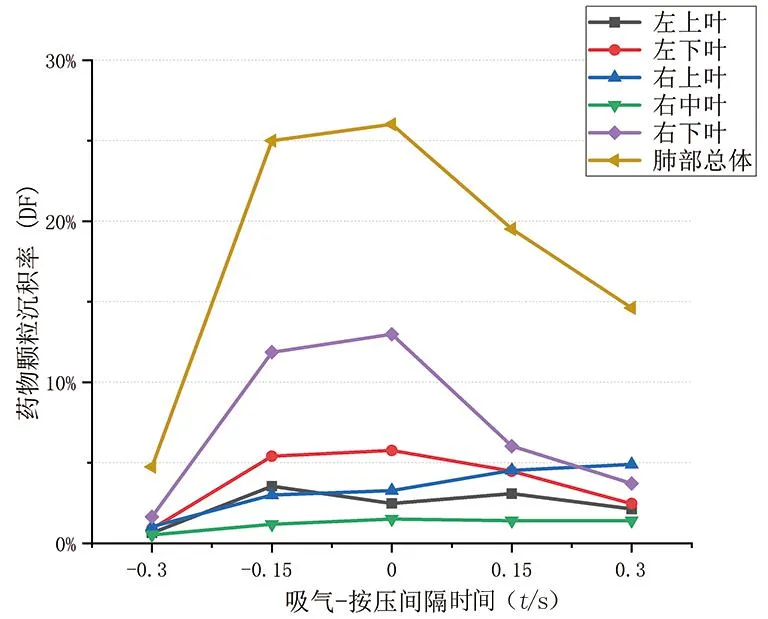

图8是药物颗粒在不同吸气-按压间隔时间下,肺部总体及各位置的沉积率。结果表明,当吸气-按压间隔时间为0 s时,颗粒在肺部的沉积率达到最大值26.02%,过早与过晚启动定量吸入器均会降低肺部的沉积率,相较于Δt为0 s,Δt为0.15、0.3、-0.15和-0.3 s时,药物颗粒在肺部的沉积率分别降低了6.49%、11.4%、1.02%和21.27%,而药物颗粒在肺部各部位的沉积率分布中,颗粒在右下叶的沉积率相较于其他肺叶明显增高;同时,过晚与过早启动定量吸入器均会对各肺叶的颗粒沉积率产生一定影响。例如,当吸气-按压间隔时间为0 s时,颗粒在右下叶的沉积率为12.98%,当吸气-按压间隔时间为0.3和-0.3 s时,颗粒在右下叶的沉积率分别降至3.72%与1.64%,下降了约71.34%与87.37%。

图8 不同吸气-按压间隔时间下,药物颗粒在肺部各位置的沉积率

3 讨论

现有研究仅考虑了人体呼吸道的三维数值模型,均假设药物颗粒直接从口腔均匀喷出。但实际中,药物颗粒从定量吸入器的喷嘴喷出,经气流裹挟,并非均匀地进入口腔。为此,本研究在人体呼吸道的三维数值模型中集成了定量吸入器,以更真实地模拟哮喘患者的用药情形,并在此基础上深入探究了患者使用定量吸入器时,按压协同性对药物颗粒沉积规律的影响。

研究发现,哮喘患者在使用定量吸入器时,药物颗粒从定量器的喷嘴喷出,在整个气道传输中主要受重力、扩散和惯性等机制作用[17]。由于药物颗粒的直径在1.22~49.50 μm间,在口咽喉部位中气流速度相对较快,且口咽喉部位结构复杂,口腔与咽部有一个几乎90°的弯曲,导致部分颗粒在惯性作用下撞击在弯曲部分,并被黏液捕获。当气流携带药物颗粒经过喉部时,由于喉部截面的骤然减小使得气流流速骤然加快,在喉部产生射流。

由于口咽喉部位结构复杂,大部分药物将会沉积在口咽喉等非病理区,而沉积在G0—G5级气道的药物颗粒较少。在下呼吸道中,气道结构比口、咽喉部简单,颗粒主要受重力和扩散的作用,更多地沉积在支气管的分叉处。由于人体的心脏位于左胸,与左肺占用共同的空间,导致左侧气道长而窄[18],致使两侧支气管的吸气流量分配不均,进而导致药物颗粒沉积不均,使颗粒在右支气管的沉积高于左支气管。

在按压协同性方面,吸气-按压间隔时间对药物颗粒的沉积有显著影响。相较于过早或过晚启动定量吸入器,只有当按压同步时,即Δt为0 s时,药物颗粒在罐体与口喉的沉积率最低,且会有更多药物颗粒进入下气道。这是由于过早启动定量吸入器,药物颗粒喷出时,无气流裹挟,主要依靠重力与扩散作用,较多地沉积在罐体与口腔处;而过晚启动定量吸入器时,由于气流速度处于逐渐变高的状态,药物颗粒在喷射时主要受惯性作用,气流速度越高,惯性越大,导致更多地药物颗粒撞击在口腔舌根处而被捕获。因此,吸气-按压协同时,既可提高给药效率,又可减少药物浪费,降低口喉部发生副作用的潜在风险。

4 结论

本研究利用计算流体动力学方法研究了不同吸气-按压间隔时间下药物颗粒在人体呼吸道的沉积规律。研究结果表明,哮喘患者在使用定量吸入器时,大部分颗粒沉积在口喉部位,在下气道沉积的颗粒较少。相较于过早与过晚启动定量吸入器,吸气-按压协同时,药物颗粒在口喉处沉积率最低,在下气道的沉积率最高,提高了给药效率。本研究结果有望为探寻下气道的靶向给药策略,以及智能辅助吸入设备的开发提供理论指导。