三变气压瓶

2024-01-11李宇龙

李宇龙

(宁波市北仑区新碶中学 浙江 宁波 315800)

1 研读教材 发现问题

“大气压强的变化”是华师大版八上科学教材第二章第3节的第二课时.在对教材的研读、处理过程中,笔者关注到教材上的两点:

其一,在对“大气压随海拔高度的升高而减小”的规律探究中,教材直接用图表的形式给出大气压随海拔高度变化的具体数据,要求学生从图表中发现、寻找规律.这固然能增强学生的读图能力,却在直观性原则上有所欠缺,倘若能采用更为直观的方法使学生观察到这一点,必然能够加强学生的感性认知.

其二,教材要求学生对“气体压强与体积的关系”进行初步探究,仅要求得到“一定质量的气体体积减小时,压强增大;体积增大时,压强减小”的简单结论.倘若能要求学生进一步探究质量、温度对压强的影响,一方面能够解释上述结论中控制气体质量不变的要求,另一方面可以简单渗透理想气体状态方程的相关知识,进行简单科普,让学生对此产生兴趣.

2 三变气压瓶 寻找方案 解决问题

2.1 第一变——气压瓶基础功能运用

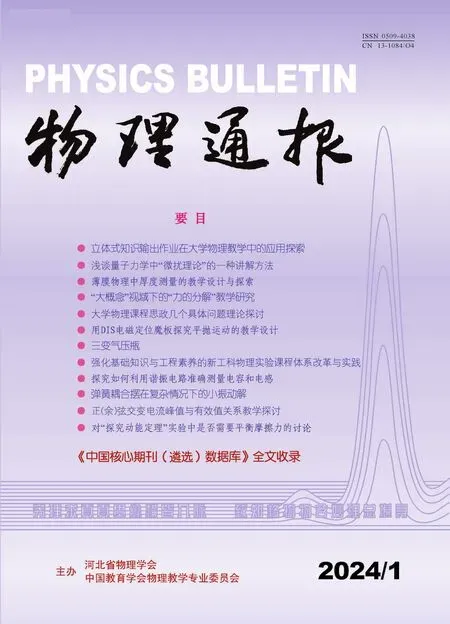

要让学生直观感受到海拔高度改变后大气压的变化,笔者首先想到的是显示大气压强的具体数值,让学生观察到随高度变化后大气压数值的变化.查阅资料后,笔者发现智能手机自带有气压传感器的功能,可以利用物理软件“phyphox”直接显示气压值.笔者尝试在一栋居民楼的电梯里进行实验,利用截屏记录电梯到达每一栋楼时的气压值,发现确实能得到楼层数增大,气压值变小的结论,进一步将高度(用每层楼的台阶数乘以台阶高度测算)与大气压强值进行比对,笔者将实验过程中获取的数据记录在表1中,并根据表1绘制图1.从表1和图1中可以看出,两者关系大致为高度每上升1 m,大气压强值便减小0.113 hPa(百帕),与教材中的1 km减小110 hPa较为接近.

表1 楼层数、高度与大气压数据记录

图1 高度与大气压的曲线图

然而笔者经历一番审慎思考后认为,这一实验方案没有解决核心的问题:学生的体验全然在于手机上数值的变化,而对“这个数值到底是什么”缺乏清晰的认识.查阅资料,笔者从文献[1-2]中获得了灵感,模仿其制作了简易气压瓶.简易气压瓶的制作简单,材料易得,只需要锥形瓶、玻璃管、橡胶塞组合即可.

笔者在电梯内利用如图2所示的自制气压瓶重新进行了一次实验并录制视频.气压瓶的玻璃管中有一段高于气压瓶内液面的水柱,学生通过分析,能够理解这段水柱是“被大气压压住的”,与托里拆利实验中水银柱的产生原因类似,产生原因是气压瓶内气压高于外界大气压.

图2 自制气压瓶

观看视频,学生可以通过参照物的对比(视频中选取了电梯显示屏)发现玻璃管中的水柱随着楼层的上升而显著变长,气压瓶内气体不变,则说明是外界大气压减小.图3为实验过程中气压瓶的玻璃管中液面在1楼和26楼时的高度截图对比.通过气压瓶的演示,笔者成功使学生获得了关于“海拔高度增加时大气压强减小”的直观认识,突破了笔者思考的第一个问题.

图3 气压瓶在电梯中不同高度时的液柱高度变化

2.2 第二变——气压瓶上改装注射器 完成实验探究

进一步探究气压与气体体积、质量、温度的关系,这一问题的突破来源于学生的一次细心观察.笔者自制了简易气压瓶,在向学生展示时,无意间用手握住了锥形瓶的下端,细心的学生发现,玻璃管内的水柱会逐渐上升.笔者发现,学生已经在无意间完成了一次探究气体压强与温度关系的实验,由于外界大气压不变,因此此时的水柱升高仅可能是因为瓶内气压的增大,由此便可得到结论:一定质量、体积的气体温度越高,压强越大.

如何利用自制气压瓶,一鼓作气进行气压与气体体积、质量的实验探究?笔者在经过多次实验、思考后,决定对自制气压瓶进行一次小小的改装:改单孔橡胶塞为双孔橡胶塞,另一孔插入直角玻璃管,利用橡胶管与注射器进行连接.改装后的装置如图4所示.

图4 将气压瓶与注射器连接后的改造装置

以锥形瓶中的气体为研究对象,充气过程中,气体体积不变,质量增大,此时液柱升高,气体压强增大.说明气体压强与气体质量有关,温度、体积不变时,质量越大,气体压强越大.将锥形瓶与注射器视作一个整体,通过橡皮塞、玻璃管和软管连接起来,充气过程中,气体质量不变,体积变小,此时液柱升高,气体压强增大.说明气体压强与气体体积有关,质量、温度不变时,体积越小,气体压强越大.

据此,笔者要求学生以图5所示实验器材进行实验探究,以小组形式整理实验思路、实验现象、实验结论并进行发言.

图5 提供给学生进行探究的一组实验器材

笔者还在此处为学生补充了科学史观的内容.1662年,波义耳提出波义耳定律:一定质量的某种气体,温度不变的情况下,压强与体积成反比;1808年,盖吕萨克提出查理-盖吕萨克定律:当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强p与其绝对温度T成正比;最终在19世纪中期,科学家们将其整合为克劳修斯-克拉伯龙方程,探究了气体压强与质量、体积、温度的关系(pV=nRT).科学书上每一个知识点的背后,可能是几代科学家历经几个世纪的探究历程.要学习科学家不断探索、孜孜追求的精神.

2.3 第三变——融合STEM教育理念 自制简易饮水机模型

进一步利用实验室资源进行探究,当笔者将自制气压瓶中的锥形瓶更换为抽滤瓶时,笔者发现,当玻璃管插入液面以下时,即便液面已经高于抽滤瓶的瓶嘴,但是瓶嘴中依然不会有液体流出,如图6所示.将玻璃管上移至液面附近,液体立刻从瓶嘴中流出.

玻璃管内液面低于瓶内液面,根据液体压强公式p=ρgh,可知此时瓶内气压小于玻璃管液面气压即大气压,因此水被大气压支持住了,液体不会从瓶嘴流出.

图6 抽滤瓶的瓶嘴中不会有液体流出

根据这一现象,笔者为几位感兴趣的学生提供了思路,要求他们设计并制作一个简易饮水机模型,能够实现储水、放水的基本功能.在学生设计好作品的思路之后,笔者帮助学生共同克服了多项难题,例如:利用学校STEM中心的各类仪器,在瓶盖上打出恰到好处的孔,利用热熔胶、热熔枪解决吸管漏水的问题.最终的效果呈现出来,可以利用大吸管的上下移动控制水的流出与否.学生自制的简易饮水机模型如图7所示.

图7 学生以塑料瓶等为原材料制作的简易饮水机

3 反思与总结

大气压强的变化是笔者作为入职第二年的教师准备的一节公开课,在这节课的准备过程中,笔者发现,在不断地精研教材的过程中,产生对教材的思考,带着问题去突破难点,解决问题,尽管最后的解决方案仍显常规(如自制气压瓶的使用),但是经过自己摸索得到的活动方案,显然比直接地照搬照抄多了几分深入的思考,也因此笔者能以自制气压瓶为基础,不断地加以改进与创新,在一节课中三变气压瓶,在教学上实现一具多用,以此串联起了整个课堂.这一过程也让笔者获益匪浅,拥有了良好的获得感.

气压瓶的第一变,是利用气压瓶的液柱变化显示大气压的变化,笔者以此向学生直观地展示了大气压强与海拔的关系;气压瓶的第二变,是将气压瓶与注射器相结合,利用注射器的抽气、吸气功能要求学生设计并探究气压与气体质量、气体体积的关系;气压瓶的第三变,是利用气压瓶的变式,使学生能设计并制作一个简易饮水机模型.三次使用从简到繁,层层递进,同时对学生的分析能力、探究能力、动手制作能力提出了较高的要求.

当然,笔者认为自己的研究中也存在着较多的不足:

第一,笔者初步想法是利用手机传感器进行研究,手机传感器可以定量地对大气压强的变化进行研究,而气压瓶仅能定性地对大气压强的变化进行研究.笔者尝试更进一步,换用具有刻度线的玻璃管,可以更清楚地观察到变化的大小,但是仍然无法对大气压强的变化作出定量研究.

第二,在利用注射器抽气、吸气过程中,锥形瓶中的液面会发生轻微的改变,因此设计的实验并非完美的控制变量,可以选用更大的锥形瓶使液面改变更不明显.

第三,学生制作的简易饮水机模型不够有震撼感,由于气密性不够良好,有时会出现漏水的情况,可以在瓶盖的上下两处各加装密封垫片帮助控制.