超声可视化针刀联合火针治疗旁中央型腰椎间盘突出症的临床研究*

2024-01-11朱文婷郭长青

朱文婷 郭长青 赵 莉

(1.北京中医药大学,北京 100029;2.北京市朝阳区将台社区卫生服务中心,北京 100016)

腰椎间盘突出症(LDH)是造成腰痛和坐骨神经痛的主要原因,其中旁中央型LDH 最终需手术治疗的概率比中央型LDH 高出5.46 倍[1],但手术治疗又因创伤大、费用昂贵,很难被患者接受。非手术治疗已被证明可以有效缓解LDH 的症状,并被认为是大多数患者的第一选择[2]。改善不良生活方式、物理治疗、补充替代医学治疗、中医治疗、药物治疗等[3]是目前常见的非手术治疗方法。针刀与火针治疗LDH 疗效肯定[4-5],为进一步优化临床诊疗方案。本研究将2 种方法结合,集其所长,旨在评估其疗效及安全性,为临床提供参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 西医诊断标准参照中华医学会疼痛学分会《腰椎间盘突出症中国疼痛专家共识》(2020 年版)[6]制定。纳入标准:符合诊断标准;年龄40~85 岁;CT 或MRI 图像显示为单侧L3~4、L4~5、L5~S1节段旁中央型椎间盘突出;X 线后位片清晰可见椎间隙;自愿签署知情同意书。排除标准:经严格保守治疗后效果不理想,或病情严重需接受手术治疗者;入组前1 个月接受过LDH 相关其他治疗方式,比如非甾体消炎药或相关中西药贴剂治疗、手法牵引等者;合并其他腰椎疾病者,如腰椎结核、腰椎肿瘤或骨折等;合并其他严重内科疾病、躯体外伤或妊娠期妇女等不能配合或不宜参与研究者。脱落与剔除标准:因客观原因依从性差,或因出现严重不良反应无法继续试验者。

1.2 临床资料 选取2021 年10 月至2023 年2 月于将台社区服务中心中医科门诊LDH患者86例,按随机数字表法将其分为治疗组与对照组各43 例。施行治疗操作者、疗效评估员和统计分析师间信息不互通,除治疗操作者外,其余研究人员不知情患者分组情况。治疗组脱落3例、剔除1例,对照组脱落2例、剔除1例,其中5 例患者因工作城市变动、其他家庭成员需陪护的原因脱落,2 例患者分别因急性心绞痛、急性脑梗死剔除。最终完成治疗79 例。两组患者临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者临床资料比较(n)

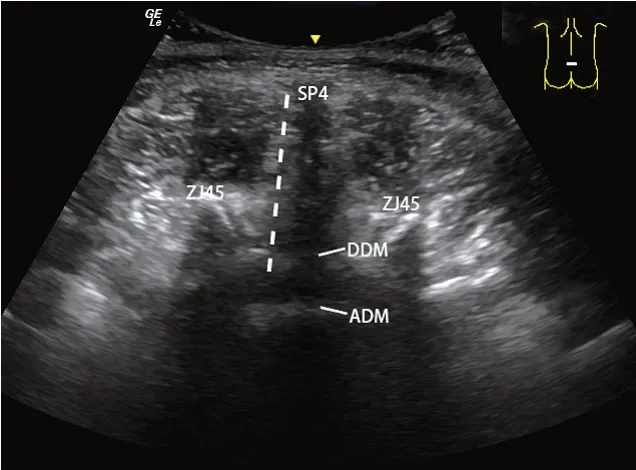

1.3 治疗方法 两者均予以健康教育:嘱患者避免疼痛加重的运动及生活方式,纠正不正当姿态,避免反复旋转和弯腰,适当增加步行、游泳等低冲击性的有氧运动。疼痛极为剧烈者,嘱其严格卧床休息。对照组在健康教育的基础上,参照《中医康复临床实践指南·腰痛(腰椎间盘突出症)》[7]制定针刺治疗方案:选取贺氏火针(型号:中粗0.8),根据患者下肢感觉、疼痛、肿胀情况选取局部夹脊穴、阿是穴;下肢阿是穴、委中穴、承山穴。医者左手持点燃的酒精灯,从针体到针尖烧至发红发亮,垂直于皮肤进针,根据患者体型及病灶深度不同,刺入10~40 mm,速进即出,待淤血流净后用无菌棉球按压针孔3 min。每周1 次,共治疗4 周。治疗组在健康教育的基础上,参照《脊柱区肌骨高频超声检查》[8]和《针刀医学》[9]制定治疗方案,予以超声可视化针刀联合火针治疗。试验选用GE LOGIQ e NextGen超声。超声可视化针刀操作,具体如下。1)隐窝部位:患者俯卧位,腹部垫一薄枕,双臂伸直置于身体两侧,下肢自然平伸。将凸阵探头(1~5 MHz)分别置于后正中线第3、4、5 腰椎棘突下半部横切扫查,显示对应棘突、关节突关节、黄韧带、背侧硬脊膜,并测量记录黄韧带至皮肤的距离。超声扫查部位及针刀路径示意见图1。定位关节突关节处内侧作为进针刀点,常规消毒、铺洞巾,探头涂以耦合剂,外用无菌橡胶膜包裹,0.5%利多卡因注射液局部浸润麻醉,每个治疗点注入2 mL,采用平面外技术,用老宗医针刀(赣械注准20172270270)Ⅰ型针刀,规格0.80 mm×80 mm,针尖向外倾斜5°进针,触到骨质即为关节突关节,纵梳横拨2~3 次,紧贴关节内缘刺入并触及黄韧带,以5 mm左右幅度提插松解3~4 次,再向深部探刺1 次,以患者下肢蹿麻为度,出针刀后按压3 min。所有治疗点贴无菌敷料24 h。2)其他治疗点:医生以手指按压腰部督脉、膀胱经及阿是穴,确定痛点后标记,采用超声进一步探查此处肌肉、肌腱、韧带、筋膜等病变点,并对先前的标记点加以修正,选取3~6 个治疗点,进一步使用彩色多普勒功能观察附近血流情况,确定针刀入路。术前准备、麻醉、选用针刀型号及规格同上,刀口线与肌肉、肌腱纤维方向平行,针体垂直于定位点皮肤进针,根据针刀路径及病灶位置动态调整探头。肌肉、肌腱及筋膜处施以纵疏横拨法2~3 次为宜,切开病灶处结节;神经走行部位行横拨法,以患者有触电、蹿麻感为度,出针刀按压3 min。所有治疗点贴无菌敷料24 h。火针操作同前,每周1 次,共治疗4 周。

图1 超声扫查部位及针刀路径示意图(以第4腰椎棘突下为例)

1.4 观察指标 观察两组患者治疗前后视觉模拟量表(VAS)评分、Oswesry 功能障碍指数问卷(ODI)评分及两组超声下多裂肌、腹横肌厚度,C 反应蛋白(CRP)含量;观察两组治疗后临床疗效及安全性进行评价。所有指标均于治疗前及治疗结束1 周后各评定1 次。1)ODI评分:采用10项对疼痛、单项功能以及个人综合功能进行评定。由于国内人群性格较为内敛,本次研究默认性功能相关问题未填,符合本量表总分计算规范。2)超声检测多裂肌及腹横肌厚度:超声型号、体位、探头规格同上,探查棘突两侧、对应病变节段关节突关节后外侧的多裂肌厚度,多个病变节段则取平均值。切换线阵探头(4~12 Hz),置于后正中线第3~4 腰椎棘突间隙横切,均匀滑动至左侧腋后线,于腰髂肋肌外侧肌层深层测量腹横肌厚度。3)血清CRP 含量:治疗前及治疗结束后1 周采集各组患者上午空腹静脉血,离心10 min,分离血清,应用Goldsite Nephstar Plus特定蛋白分析仪测定CRP含量。

1.5 疗效标准 采用VAS评分作为疗效判定标准:减分率<25%为治疗无效;减分率≥25%,<50%为治疗有效;减分率≥50%,<75%为显著进步;减分率≥75%为基本痊愈。

1.6 统计学处理 应用SPSS23.0 统计软件。计量资料以(±s)表示,组间比较采用方差分析,计数资料采用χ2检验进行比较,等级资料采用秩和检验进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

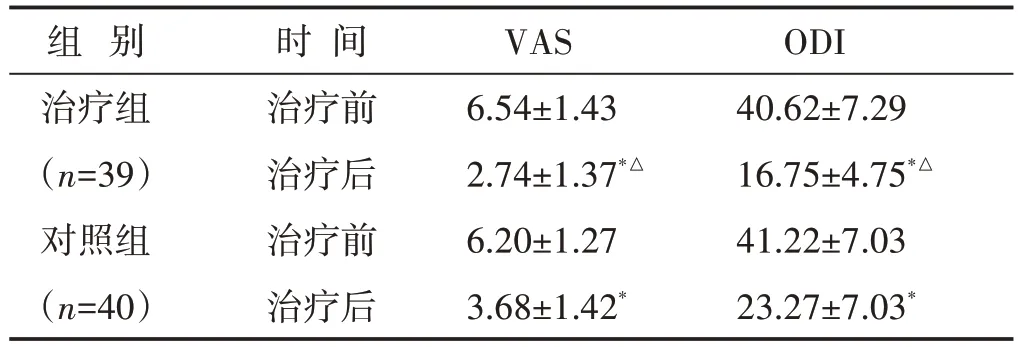

2.1 两组治疗前后VAS、ODI 评分比较 见表2。治疗后,两组VAS、ODI 评分均较治疗前下降(P<0.05);两组比较,治疗组下降更加明显(P<0.05)。

表2 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P <0.05;与对照组治疗后比较,△P <0.05。下同。

ODI 40.62±7.29 16.75±4.75*△41.22±7.03 23.27±7.03*组 别治疗组(n=39)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后VAS 6.54±1.43 2.74±1.37*△6.20±1.27 3.68±1.42*

2.2 两组治疗前后血清CRP 含量比较 治疗后治疗组与对照组的CRP 含量分别为(4.92±1.63)mg/L、(6.06±1.17)mg/L,分别低于治疗前的(8.73±1.54)mg/L、(8.56±1.38)mg/L(P<0.05);两组比较,治疗组降低更加明显(P<0.05)。

2.3 两组治疗前后超声下多裂肌、腹横肌厚度比较见表3。治疗后,两组患者组内多裂肌厚度、腹横肌厚度均较治疗前增厚(P<0.05),且治疗组增厚更明显(P<0.05)。

表3 两组治疗前后多裂肌、腹横肌厚度比较(cm,±s)

表3 两组治疗前后多裂肌、腹横肌厚度比较(cm,±s)

组 别治疗组(n=39)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后多裂肌厚度1.53±0.11 1.98±0.18*△1.50±0.11 1.65±0.14*腹横肌厚度0.26±0.04 0.34±0.05*△0.25±0.04 0.29±0.04*

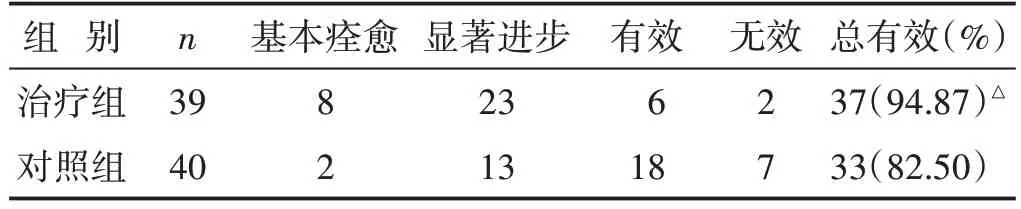

2.4 两组临床疗效比较 见表4。治疗组总有效率高于对照组(P<0.05)。

表4 两组临床疗效比较(n)

2.5 不良反应比较 本研究共有6例患者出现不良反应,患者局部皮肤可见小于2 cm×2 cm 青紫,5 例出现在治疗组,1例出现在对照组,两组均未出现麻醉晕厥、创口感染等严重副反应及麻醉后不良反应,未出现皮下血肿疼痛,患者生命体征未见明显异常,安全性良好。

3 讨 论

3.1 对照组的选择 临床对照组的设计中,常见的有阳性对照组和安慰剂对照组。针刀目前尚无国际统一公认的假针刀器具,治疗时受到针刺深度和范围的影响,患者往往针感明显,贸然使用其他器具容易造成盲法失败,从而失去阴性对照的意义,火针更是如此;另外,二者属于侵入性治疗,刺入非病灶点不但会导致治疗无效,还会对人体造成额外损伤,不符合临床伦理规范;从阳性对照的角度,北美脊柱协会发布的LDH 合并神经根病变的指南中提及,药物(如双氯芬酸钠、塞来昔布等)是推荐的首选治疗,但针刀和火针均为技术性操作,与药物的化学性质不同,故不考虑此对照方法。《针灸聚英》云“盖火针大开其孔穴,不塞其门,风邪从此而出”。火针较毫针而言,更兼具引气和发散之功,故可祛风行气、祛瘀生新。因此本研究选用火针作为对照组。

3.2 针刀在隐窝松解的生物力学效应 侧隐窝上部的后方包含关节囊、黄韧带、上下关节突等组织。本研究使用超声辅助定位,发现进针点大多位于中心线旁开约1 cm 处,此处即为中医“夹脊穴”。研究表明[10],夹脊穴居于病灶局部,能疏通经脉、缓解腰痛、调理腰部气血。关节突关节囊前壁的部分纤维被黄韧带的最外侧纤维所替代,在椎体相对运动时辅助关节突关节起到锁定作用。当腰椎生物力学过度改变时,关节囊纤维波纹消失,抵抗作用力的能力降低,甚至失效,进一步则会引发纤维重组[11],导致关节囊增厚、出现瘢痕。本研究通过针刀松解关节突关节,可减少关节囊局部张力,解除因关节囊增厚向椎管内挤压出现的神经压迫,改善LDH症状。

黄韧带参与维持脊柱稳定性,在运动中其弹性纤维可弹回短缩而并不弯曲,使得神经组织毗邻的表面相对平滑。但当腰椎间盘突出,纤维交联时,黄韧带产生力学退变,不再短缩,便会突向椎管内,加大神经受压的风险。随着病理改变加剧,弹性纤维逐渐纤维化、被胶原纤维替代,使黄韧带更趋于钙化。针刀切割黄韧带可以减小其原有张力、扩充椎管内容量,从而减少对硬膜囊或神经根的压迫。

此外,腰痛患者通常会发生椎旁肌脂肪浸润和萎缩等变化[12],而多裂肌是最内侧的椎旁肌,在脊柱稳定中发挥重要作用[13],黄韧带的下外侧与之相连。腹横肌是脊柱局部稳定肌之一,对不同躯干姿势进行维系。针刀的刺激作用可通过切开关节突关节囊、切割肥厚的黄韧带、改善腰部局部的粘连、瘢痕,间接地改善脊柱周围深层肌肉的生物力学关系。

3.3 针刀施以神经触激的治疗作用 LDH患者往往伴有下肢疼痛和感觉异常,这是由于突出的椎间盘压缩了椎管内容量,使神经根处于压迫、牵拉状态而产生的症状,而旁中央型椎间盘突出使神经根更容易遭受压力。据中医“飞经走气”的概念,本研究借助超声定位棘突间隙,确定针刀刺入点并测量该点至黄韧带的距离,不仅能准确松解黄韧带,还可经椎间隙深刺至隐窝部位,行神经触激术。通过针尖锐性触激使神经产生“逃避”反应脱离卡压,亦通过神经调节抑制痛觉上传,“通关过节、催运气”,加速神经水肿和炎症的消退[14]。

3.4 火针的治疗作用 从经筋理论的角度,腰椎间盘突出导致腿部疼痛、感觉障碍及肌力下降等症状,导致下肢生物力学失常,有形之“筋结”的形成,必然会痹阻经脉,导致气血失运,日久则致使筋骨失养,肢体麻木,萎废不用[15]。火针中“针”的作用可直接将局部软组织损伤后因粘连、挛缩形成的筋结病变组织松解,使肌肉僵硬程度减轻、经筋痉挛改善、疼痛得以消除[16]。“火”的作用则是借助“火热之力”能激发经气,达到活血通络、祛瘀止痛[5]的目的,正如《格致余论》中提到,“气行脉外,血行脉内……得热则行速”。火针点刺后等待渗液排出再行按压,可使病变部位淤血排出,迅速缓解局部肌肉痉挛,减轻下肢症状。现代研究表明[17-18],火针可抑制促炎因子表达,从而减轻病理性水肿、增生等,改善血液循环,刺激神经干细胞增殖分化,为神经元再生提供条件;还可以通过调节去甲肾上腺素、5-羟色胺等神经递质的质量浓度,起到镇痛作用。

近年来超声技术发展迅速,高频超声可以清晰显示腰椎病变节段的邻近组织。传统针刀是通过医生手指探寻压痛点,再结合体表解剖确定治疗点。操作时,针刀刺入椎间隙,需要深入椎管内部,仅依靠医生针感和患者反应判断针下所处组织和深度,要求医生有一定的临床经验,否则容易造成损伤,而可视化针刀可以借助超声,实时、动态地观察进针深度以及松解的范围和程度[19],使操作更为精准,避免额外破坏血管和神经,提高治疗安全性。

从研究结果来看,VAS 评分、ODI 评分和血清CRP含量在两组患者治疗后较治疗前有所下降,表明两种治疗方法使患者疼痛和活动功能改善的同时,可使炎性因子水平降低;两组患者治疗后突出节段的多裂肌和腹横肌的厚度均较治疗前有所增加,说明两组治疗均可增加患者腰腹部深层肌肉肌力,增强脊柱稳定性,而可视化针刀疗效更优。综合而言,超声可视化针刀联合火针组疗效更优,安全性良好。