“文”的知识体系建构及其对先秦艺术史书写的启发

2024-01-11彭修银李源锋

彭修银 李源锋

(中南民族大学 文学与传播学院,湖北 武汉 430074)

学者们力图从历史朝代、艺术门类、社会制度、地理区位等角度研究中国古代艺术史。如迈克尔·苏立文的《中国艺术史》是根据朝代编排的,福开森的《中国艺术讲演录》简析了六门艺术,李朴园的《中国艺术史概论》以社会制度分期介绍古代艺术,皮道坚的《楚艺术史》研究楚地艺术等。绝大多数著作以艺术门类或朝代为行文纲领,时不时穿插艺术门类共通的理念、价值或精神,先秦艺术史的书写亦然。如邵学海的《先秦艺术史》,李福顺和刘晓路合著的《中国春秋战国艺术史》多少承续了《中国艺术讲演录》的书写模式,对先秦艺术精神亦点到为止。较之如火如荼地谈论艺术门类,只有少数学术论著自觉地以艺术精神为线索研究先秦艺术,如徐复观的《中国艺术精神》,李泽厚的《美的历程》,彭吉象主编的《中国艺术学》,刘道广的《中国艺术思想史纲》等。遍览这些著作可知:一是“先秦艺术”界定之多元;二是艺术精神、思想、观念脱胎于诸子哲学,先秦艺术史书写的整体性和系统性不够;三是包括先秦艺术史在内的中国传统艺术史书写范式具有极大包容性。问题是我们究竟该如何界定“先秦艺术”呢?除将驳杂的哲学思辨散播在艺术门类中和将艺术门类阑入诸子学说两种书写思路之外,是否还存在一套知识体系或融通性话语,可用来指导先秦艺术史的书写?

一、“先秦艺术”与“文”的考索

现代艺术理念源自近代西方,但“何为艺术”的问题至今悬而未决。由于过程路径、价值诉求、情感判断殊异,反本质主义、开放性和析取性、社会历史语境等各类定义艺术的方法粉墨登场[1],在扩拓艺术畛域之时亦或使其庸俗化,最终肢解艺术本身。反观传统,先秦文献之艺则简明得多,其内容大约有五:一是种树及桑柘;二是礼、乐、射、御、书、数六门实践技能;三是《礼》《乐》《书》《诗》《易》《春秋》六部儒家经典;四是曲艺;五是操缦、博依、杂服等才能或才技。“术”多指巫道、权谋、安邦、驭臣、御马等技能或方法。先秦文献中没有“艺术”一词,但有艺、术二字毗邻而用的情况。传为列御寇所著的《列子·周穆王》记载,逢氏之子身染疾患,杨氏便对逢氏说:“鲁之君子多术艺,将能已乎?汝奚不访焉?”[2]术与艺意思相近,均指治病方技。“艺术”词组首次出现的时间历来聚讼纷纭,冯天瑜坚称:“合为整词的‘艺术’,典出《晋书·艺术传》:‘艺术之兴,由来尚矣。先王以是决犹豫,定吉凶,审存亡,省祸福。’”[3]徐建委则认为:“《后汉书》中开始出现‘艺术’二字。”[4]《后汉书》为南朝宋范晔所撰,《晋书》是唐朝房玄龄等人所编,但唐朝之前就已存在诸多《晋书》版本。《后汉书》和《晋书》的编撰者均熔铸了前代资料,仅凭现有史料很难断定该词产生的确切年代。然而,艺、术、术艺、艺术最初的含义却在学界达成了共识:它们与方术活动、实用技巧、政治教化等息息相关。由此一来,藉主流观念“美的艺术”去厘定先秦之艺、术或术艺似有枘凿不合之虞,即便作为后世戏曲嚆矢的“曲艺”,也并非是为愉悦或对“美的自然”之模仿,而毋宁是为“合爱”。

如果将先秦文献中的艺、术或术艺视为“先秦艺术”,那么据此写成的先秦艺术史不啻为一部生活技能史。更糟糕的是,这部大块头的艺术史将古今中外公认的诗、乐、舞与生活实用技能混为一谈,稀释了其社会功能与审美价值,掩盖了真实的时代精神与文化风潮。给“先秦艺术”下定义或较困难,但就研究对象而论,它至少应包含诗乐舞、乐舞、诗、乐、画、雕塑、书法和建筑。首先,单看诗、乐、舞,三者均是现代社会公认的艺术门类,而它们在先秦是休戚相关的,呈现出你中有我、我中有你的浑融状态;其次,诗和乐在非常有限的范围内具有相对独立性,诗乐分家后这种特性骤然显豁;再次,画、雕塑、书法、建筑如今均被视为艺术门类,将其界定为先秦艺术不会有多少争议;最后,先秦诸子著作常论及上述艺术。长期以来,学界流行一种观点:从原始社会到三代以至秦汉,美学和艺术是与政治、社会、伦理紧密结合在一起的。李泽厚指出,礼乐传统使原始艺术“由神的威力走向人的勋业”,“由外在功勋走向内在德性”[5]。我们是否可以说“礼”和“德”就是先秦闪亮的时代元素?是否可以说先秦门类艺术或综合艺术起源、服务并消融于礼与德?事实或许如此。但艺术品也不会空有世俗价值观,还必须具备最基本的感性材料:文。

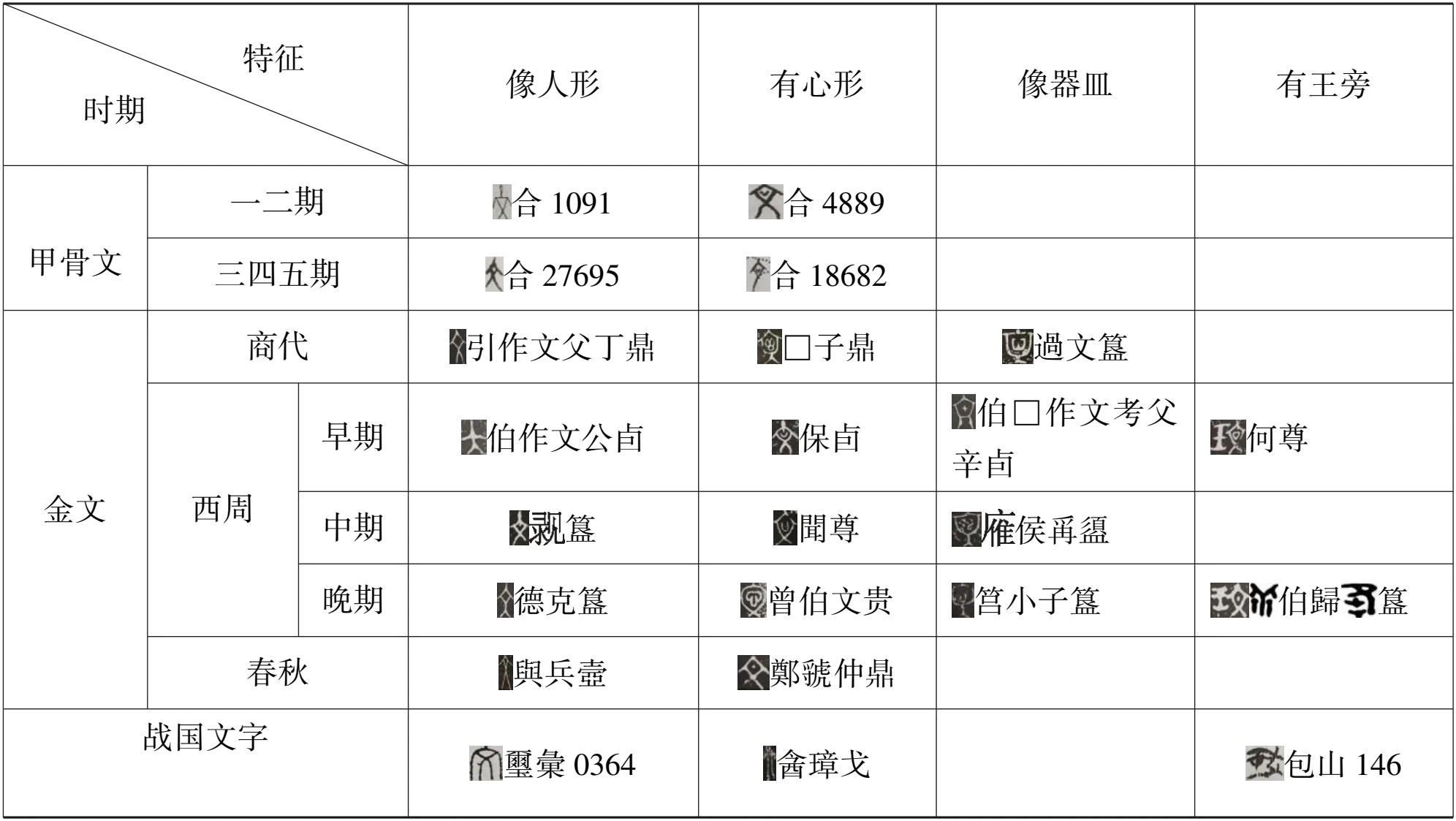

国内学者对先秦之“文”的论述可谓汗牛充栋。其研究思路有二:一是试图建构“文”的有机知识体系。彭亚非总结了“文”的数、理、美意味及其神秘隐喻[6];夏静认为“文”的意义群建立在宇宙序列和人文序列之上[7];杨家海爬梳了“文”的广狭二义[8]。二是从“文”的某个义项展开研究。这类研究很多,如罗家湘考察了文学之文[9],等等。研究先秦之文的外国学者不多且少有新见。虽然尚无统一的文的知识体系,但学者们均认为“文”的起源不外“错画说”与“占卜说”。由两种学说延伸出的符号、神灵、象、美、道德等概念、术语、范畴、命题,流露出学人对客观物象、世间人际、天界神灵的沉思。

表1 先秦“文”字符的书写特征

二、先秦之“文”的知识体系

中国元典精神发轫并成长于轴心时代,诸子百家的思想交锋既闪烁着智慧的光芒,又是后代学人论说著述的理论武库。孔孟的仁义礼节,荀况的为文饰情,还有诸子的辩论,或多或少都涉及文、礼、德。即使在军事中面对敌国的羞辱挑衅,尉缭也说“争者逆德”。如果将视线拉长到虞夏乃至上古时期,也可找到先民推崇礼德的蛛丝马迹。如巫术活动、占卜测算、舞蹈纹盆等,其所蕴含的文、礼、德受到的关注赓续不绝,而三者之间的关联主要是借文献与文物粲然于世的,因此运用“两重证据法”有助于建构文的知识体系。

(一)文礼互动

(二)文德交互

古文字学家对“德”的解说莫衷一是。其初始义或与行走有关,即以德为循;由巡行义分化为美德行为和恶德行为二义,这与《左传》记载的上古时期义慈等盛德和顽嚣等恶德互为印证;自周起,“德”与人的公、私两类美善品格有了更密切的关联。初始之“德”的另一种解释是殷民在神启下有所“得”[20]。其语义迁演似与“文”无关,但我们只要回顾刘勰《文心雕龙》篇中“文之为德也,大矣;与天地并生者,何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月迭璧,以垂丽天之象”,便会断言远古文德浑然一体。刘勰开宗明义的论述或带有神秘色彩,文、德关系的考辩亦因史料的缺乏而中止。那么,文与德的关联何处被明确提及?此后两者的互涉又有何表现?

《尚书·大禹谟》较早使用“文德”词组。远人不服,舜在堂阶上载歌载舞,“诞敷文德”,苗人旋即归服。帝德通过乐舞样态(文)施之于民,“文”固有的参赞化育特质从而与德水乳交融,难分彼此。迨及周初,由巫师、乐师、史官等共同倡扬的品德修养与治世雄心的融合,从思辨走向现实。“维天之命,于穆不已。于乎不显,文王之德之纯。”[19]1258文王心思纯粹无杂,孜孜矻矻,执着于天德大道,被冠以谥号“文”。文、德一体两面汇集于文王,宛若天成。总体上,文、德两者的互渗表现在两个层面。其一,修身是文、德关联的起点,而经邦济国则是其归宿。“君子以懿文德”要求君子涵养性情,以文修德,厚积薄发。修德之“文”不再拘囿于先祖遗训与铭文戒律,其涵盖面扩展到了政治制度、文化观念、风俗习惯等领域,不用说也会涉及礼乐制度。就此而论,文、德的联系其实不能完全排除礼,也唯有如此文德治国和柔远怀迩的大业才能全面、充分、真正实现。其二,言以表德是日常交往的基本遵循。“言”不仅是《左传》所说的“身之文”,更是传达品质的载体。“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦,行矣。”[19]5467言语文辞符合忠厚诚实等道德律令,就算身处蛮荒之地,也不会遭遇不测。反之,平时言不由衷、美言络绎则寡信鲜仁。“三饭,主人延客食胾,然后辩殽。主人未辩,客不虚口”,“见父之执……不问不敢对,此孝子之行也。”这些忠告表明:言说时机不躐礼与言说内容不违德,共同构成言说的两极,进一步为文礼德三者之间的汇通作了注脚。

(三)文礼德汇通

《周易·贲卦》的释辞《彖》说:“贲,亨,柔来而文刚,故亨。分刚上而文柔,故小利有攸往,天文也。”[19]75贲卦由离卦()和艮卦()组成,画作“”。“”爻性刚属阳,“”爻性柔属阴,刚柔得其位,阴阳相交感,天文始成。天文指自然之象,观天象可预知寒暑冷暖的流转交迭。天文是文明之源,先民根据龙星浮升之象把握农事规律,享有丰年,为天下带来炳文辉光。“文明以止,人文也。”[19]75圣人见天象之动,以文明裁止于民,化成天下。应该说,天文与人文因“文明”之共相而须臾不曾分离。《周易》的文明观主张观天文之汇通,行人文之典礼,存乎德行,与物相宜。这种由内而外的修持和“止物不以武威而以文明”是圣人立卦生爻的张本。《周易》对“”和“”表现出的阴阳观已有指涉。《彖传》《象传》《系辞传》等篇什中,二爻及其阴阳观的社会寓意被细加阐发,出现了男阳女阴、夫阳妇阴、父阳子阴、君阳臣阴、上阳下阴等相反相成的表述。这些硬性规定既是时人对阴阳辩证法的创造性解读,又是宇宙之文被挪移到人伦秩序之上的结果。胡适对此深有体会:“‘象’与‘辞’都是给我们模拟仪法的模范。”[21]日常生活的礼仪标准在爻、象、辞中获致合法性依据,天文、地文、人文三者也在万物变易中实现统一。

最早出现“地文”的先秦文献或为《庄子·应帝王》。季咸给壶子相面,事后对列子说,你的老师面色有如湿柴冷烬。壶子得知后说:“乡吾示之以地文,萌乎不震不正。”[22]“文”指象,“地文”相当于土,形容心境有如大地般寂静。这种状态离太冲之境还有一定差距,但从“地无私载”“帝王之德配天地”等对大地的激赏看,壶子说的地文已然隐含了厚德载物的特点。无独有偶,道家哲学对大地的礼赞在儒家经典《周易·系辞上》中同样引起了共鸣。“仰以观于天文,俯以察于地理。”[19]160“地理”与天文或天象相对,指山峦、川流、原野、平隰等纵横排布,圣人观天文和察地理,便可揆度天地之幽明、百姓之哀乐、万物之盛衰。地文从来都没有离开天文和人文,一方面见证并参与天文和人文的交感互动,另一方面又是圣人治世可资镜鉴的晴雨表。当然,礼与德不总是泾渭分明,少数情况下德即是礼,如《尚书》所载商周之际的“敬德”,在《礼记》中就是礼。不可否认的是,文礼德全面融合的直接动因要归功于天、地、人“三才”之文的交互,而间接原因则是天道、地道、人道的周行生化。

三、“文”的知识体系对先秦艺术史书写的启发

“在资本主义社会之前的各种历史阶段和社会秩序中(也包括在资本主义社会早期阶段),艺术作为视觉交流的手段,几乎理所应当地被赋予了教育功能。”[23]诺贝特·施耐德的论述切中了先秦艺术价值导向之肯綮 。的确,先秦艺术以仁义道德为精神本体,是朝廷施政理念的推演。重建先秦艺术史书写范式之前,需要解释两点。第一,诗辞乐文、舞之服饰仪容、绘事的色彩、雕塑的镂刻、书之技法、建筑的涂料乃至这些艺术品本身,要么是有质感的纹饰理路,要么是外在表现形式,均离不开元范畴“文”,不妨说,诗、乐、画、雕塑等艺术门类或诗乐舞等综合艺术都是广义的“文的艺术”。诚然,相当一部分艺术品还与礼、德有着千丝万缕的联系。为相对真实地揭示其间的复杂关系,文礼艺术、文德艺术和文礼德艺术应运而生。大致上,“文礼艺术”指某类艺术或综合艺术含有文和礼的因素,“文德艺术”和“文礼德艺术”可依此类推。这三类艺术中的“文”与官能上的美感愉快关系不大,它已经被礼教化了,而下文讨论的狭义的“文的艺术”主要指反礼德或非礼德的常见艺术品,其“文”的内涵多为生理性享乐或实用性质料。第二,先秦艺术品产生之初即打上了礼德的烙印,哪怕在王权松弛的战国,少数艺术品也未远离礼与德,艺术的政教功能自始至终都存在,因此我们将按照文礼德艺术、文德艺术、文礼艺术、狭义的文的艺术分而论之。

一般认为诗乐舞一体是原始艺术的突出特征。《尚书》所述舜命夔掌典乐、教胄子的事迹被反复援引,表明诗乐舞本为涵养直、温、宽、栗、刚、无虐、简、无傲诸品德而作。巫风盛行的远古,诗乐舞演奏或于祭祀场合更常见。巫觋安排各种洁诚的歌舞仪式,在宗教迷狂中向神灵祈求降雨消灾致福,《吕氏春秋》所言三皇时代乐师操牛尾载歌载舞便以此为旨归。虽然时人尚未严格区分私德和公德,但渗透其间的仁爱观念却已超越了简单的公私之分,是天德在人世的投射。夏商时代,诗乐舞综合艺术可用于歌功颂德,如《夏籥》和《大濩》分别揄扬夏禹治水和商汤伐桀。这种艺术直到春秋末诗乐彻底分家时才退出历史舞台。现代考古学证明,“诗”字较“乐”和“舞”字晚出,这也许是西周文献多谈论乐舞或乐的原因。“以乐舞教国子,舞《云门》《大卷》《大咸》……,以和邦国,以谐万民,以安宾客,以说远人。”[19]1700-1701六代乐舞在隆重仪式中表达祖神膜拜,教化宗族门生,协和万邦远民。制乐者明确了乐、舞如胶似漆的关系,提出“比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐”,荀况追忆往昔《韶》《舞》演奏情景时也感叹其“使人心庄”。我们从《左传》对《诗经》的引用也可看出,这些用于会盟、朝聘、典礼上的诗乐舞或乐舞一直在围绕礼德打转。单独讨论乐和诗的归属问题,似多此一举。然而,先秦文献也常单独论乐或诗,现代音乐界与文学界也从自身学科建设出发研究音乐、诗歌。当然,最主要的还是为统合先秦音乐史和诗歌史提供一种思考。文礼德艺术中的乐指雅正之乐,是治世之音,所以《山海经》称《九辩》是夏启用以表治世之祯祥的音乐。先秦文献较少记录商代的正乐。西周时期,朝廷组建了从大司乐到小师的音乐管理团队,规定贵族的用乐类型、规格、数量,演奏制度更加规范定型。宗庙、郊社、庆功等重大场合,音乐无不典雅纯正,节制感情的要求使之不流于荒淫。为避免雅乐与声、音同流,礼乐维护者对其作的界定日益周赡,如“德音之谓乐”“和适,先王定乐”等,基本上都是将乐视为助政教与化风俗的途径。比起乐,诗的光环稍显暗淡,但其言志传统却与礼德形影不离。《诗经》是先秦代表性诗集,部分学者认为其中的民歌与礼德无关,严厉批评引诗者和儒生对其作牵强阐释。这种观点有助于摆脱旧的经学思想的羁縻,但以现代人的视角加以诠释或恐遗落其精神内核,诚如刘成纪所言:“从艺术接受的角度看,赋诗者对古典文本强制阐释的过程,很大程度上就是与人的当下际遇重新建立关联的过程。”[24]不难理解诗在先秦有教人“温柔敦厚”的作用。孔颖达总结说:“作之者所以畅怀舒愤,闻之者足以塞违从正。”[19]553诗发挥的教化作用覃及诗人、读者和引诗者,并整合在风雅颂三种题材之中。风既表现个人情志,又观照戎祀等鸿业,而落脚点恰是后者。雅诗关注王政兴废,内容涉及吉礼、嘉礼、宾礼等礼制规训与忠诚友爱、敬天保民等宗法共同体的品质。两类诗典重文雅,以讽喻教化与劝善惩恶为宗旨,不妨将其归为文礼德艺术。倘若《诗经》如顾颉刚考释的那样皆是乐歌[25],也可以说风乐与雅乐是文礼德艺术。而颂则是下文要讨论的文德艺术。当然,对于少数极具争议的篇什,其主题可进一步争鸣。作为时间性艺术的诗乐很难保存,所幸绘画弥补了这一缺憾。马家窑文化的舞蹈纹盆和云南沧源的舞蹈岩画将共时性场面予以历时性呈现,战国的人物龙凤图和御龙图为人们管窥远古巫师升天提供了第一手资料。不敢说画工身处乐舞现场写生,但假如他们置浓厚的礼德氛围于不顾,未必能惟妙惟肖地再现谐和的巫史场面。因此,可以将表现祭祀、庆功的乐舞图算作文礼德艺术。河图洛书揭示了宇宙时空的演化模式,以图像方式彰显至德大礼,传说伏羲画八卦即以此为底本沟通神明之德与上帝之礼,它们也属于文礼德艺术。商代与礼德相关的画论几无。西周至春秋末壁画繁荣,武成二王伐商图和巡省图使人梦回周初,它们是繁琐仪式和德被四野的隐喻;孔子所观西周明堂之尧、舜等人物画对治乱起着警示作用,汉画像砖上的圣王图或从这里受到启迪,观诸画有如面聆謦欬,它们也应划在这类艺术。《左传》的铸鼎象物常被美术史论家当成画论典范,我们将其视为雕刻。王孙满向楚庄王解释铸鼎的原料和意义,侧面赞美禹治下的夏朝有盛德。雕塑的历史可追溯到黄帝铸鼎祀神和尧刻鸟驱魑魅。虽然精雕细刻之技不受重视,但其文化寓意却已初露端倪。商周青铜遗物五花八门,其上雕饰饕餮、夔、兕等动物或句芒等神人。《山海经图赞》称兕角助文德,高诱说句芒辅佐木德之帝。周代文献对铜雕的记述渐渐增多,用于聘礼的脯醢和祭礼的爵杯都是仁、忠、信、勇等德性的物质化。二里头等遗址出土了诸多玉器,但惟有礼制用玉与君子玉佩是文礼德艺术。《周礼》以璧琮硅璋琥璜分别礼奉天地四方,且玉器色彩也与之对应。不仅如此,邦国交往中王公侯伯子男所执圭玉也各有区囿。《诗经》以玉比德,美言君子如金圭璧璋;孔子说玉有仁、义、礼等品质;《礼记》甚至认为玉相切劘可发出徵角宫羽之音,玉雕的礼德内涵不仅在视觉和触觉,而且在听觉上得到确证。战国时期中州板荡,礼德兼备的艺术品几无。竹简轻便耐腐,其广泛运用方便儒家经典的保存流布,可将崇礼尚德的书法作品看成文礼德艺术,如《孔子闲居》等竹书。

文德艺术可能含有礼的因素,但它主要是为凸显德,且更多时候是王德,颂诗于此功不可没。周、鲁、商三颂凡40篇,“德”字出现9次,勤、孝、敬、温、笃等亦有提及。它们盛赞自然神和先王的功德,同时也有劝人行善的意味。相应地由颂诗制成的颂乐也是文德艺术。西周以降,青铜钟鼎上的铭文剧增,所记内容赅博且多润色鸿业,颂鼎铭文“用追孝……颂其万年眉寿无疆”[26]。以铭文表现懿德也见于文献,《左传》说彝器之铭“铭其功烈以示子孙”,《礼记》说鼎铭乃“自名以称扬其先祖之美”,这类以歌功颂德为己任的铭文是文德艺术。装饰性玉雕凿刻精细,名流贵胄爱因慕其德而私藏,东周陵替后造玉中心由王畿转移到列国,民间造玉勃兴使“匹夫无罪,怀璧其罪”的说教被遗弃。从王畿视角看玉雕新变,它们多背礼弃制。可这些颙颙卬卬的玉雕却象征着个人的令德淑性,在公德之外彰显了私德的光华。我们还应将楚辞纳入此类。这类糅合方言的歌曲语调参差历落,音律不符合中正平顺的要求而不受西周待见。屈原等人挹取其德政思想与民本精神创作了不少楚辞,如有忠厚之节的《七谏》。虽然艺术思潮的风向标已由政教转向情性,但同一时期的《六德》等德论简牍却是后世研究先秦之德绕不开的对象,也应视为这类艺术。

少数单纯表现礼的艺术品出自礼乐隆盛的西周。服饰图绘是值得我们注意的。《考工记》说画缋之事需要五色,以玄黄青赤白黑比附天地东南西北,否定了绘画意在美的观点。横向看,天子祭祀山川、社稷,群小的冕服均不同,这也凸显了其图案的差异;纵向看,王、公、侯、伯的冕服图案都有严格规定,其种类和数量依次递减,同时后者也反过来强化等级秩序,以达到辨贵贱的效果。建筑是文礼艺术的另一重要组成部分。西周的太庙数量、宫殿高矮、豪宅宽窄、路寝尺寸、装饰涂料等皆有细致规定,从中央到地方,从天子到士,建筑的间架陈设莫不依规而建。

休闲乐的历史可上溯至夏商二代。《吕氏春秋》称桀纣爱作侈乐,商代的淫乐和酣歌与此类似,它们吊诡轻险、摇荡心旌,因满足无尽的嗜欲而使朝纲颓坠。西周礼乐大盛,文献多称颂其雅正内涵,可将郑声等动人耳目的民歌归为狭义的文的艺术。需要说明的是,如果含有郑地民歌的风诗是文礼德艺术,那么如何解释郑地民歌归属上的矛盾?一般认为,孔子用心整理过诗三百,即孔子筛选的诗(歌)不再蛊惑人心,反而强化了礼教传统,消除了郑声淫与思无邪之间的抵牾。春秋末至战国,雅正之乐混入了诸多俗语新声,郑卫之音有了更加深厚的群众基础,连魏文侯都耽溺其中。这些以审美感受、情感宣泄、个性放荡为目的的音乐也许不失精致,演奏时亦或有仪式助兴,但终究是亡国之音。饶有趣味的是,战国时期礼乐制度维护者也曾为其辩护,孟子鼓吹今乐犹古乐,荀子建议以礼制滤去乐舞之淫。可惜乐舞并未朝着儒士们期冀的方向发展,桑间濮上随时可见青年男女跳交际舞,季桓子在唐庭张罗天子用的八佾乐舞。战国的乐舞图和宴乐图多以此为母题,如曾侯乙墓出土的击鼓起舞图等。这些铜器画与镶嵌画是否一定摹写了礼乐相须为用的雅正传统呢?很难说。最好将其归为狭义的文的艺术。考古图像显示,原始人在陶器上绘制万象万物。人们有多种解读思路,说它们是有神秘象征意义的图腾标识也好,说它们是万事万物的写真也罢,总之言人人殊,暂且归为狭义的文的艺术。大多数书法史著作赞同甲骨文是原始书法。此说虽饱受质疑,但我们姑且视其为“商人的书法”。不管其线条结构如何古朴劲健、工整利落,甲骨文首先是用于记录祭祀、祈雨、田猎、战争等活动的,这些以稽疑实用为发展动力的字符属于狭义的文的艺术。战国书写材料发生巨变,加之僭礼败德风气的推波助澜,错金书、鸟虫书、石鼓文等书体纷纷涌现,书法已有草率戏谑甚至装饰化倾向。王子午鼎上的鸟虫书记录了王子午铸鼎祀祖的事迹,激励子孙保卫楚国。这类书法的内容与形式都远离了西周朝廷美学之礼德内涵。事实上,还可将实用性较强的玉雕和陶塑归在这类,如铲玉、觽玉、壶、罐等。春秋时礼乐的隳靡亦波及建筑设计,管仲越礼建“三归”,赵文子以天子的标准造宫室,也应看作狭义的文的艺术。

如果我们重温“文”的起源——错画说与占卜说,会得出一个有趣而不乏说服力的结论。许慎说“文”是“错画”,但并未表白作画主体是否是人。《周易·系辞下》曰:“有天道焉,有地道焉,有人道焉……道有变动,故曰爻。爻有等,故曰物。物相杂,故曰文。”[19]188如果“道有变动”的“道”指天道或地道,文可以是客观事物的错杂排列。画的起源远早于以人的声音和动作为依托的乐舞的起源,这样文学艺术的源发形式将不是公认的乐舞,而是画。如果它指人道,文为龟甲所显示的占卜裂纹,乐舞或先于画诞生。类似模棱两可的结论也会出现在先秦艺术史的书写中。究其原因,主要有四方面。其一,三代史料存在真伪难定的情况,如胡适曾怀疑《尚书》所及史料是否可信。其二,先秦诗、乐、舞混融,画、雕塑、书法、建筑亦有交叉。其三,推重礼德的儒家对艺术的看法不甚连贯。就音乐而言,孔子谓《韶》尽善尽美,《武》尽美不尽善,后者的道德成分不足。又云:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”[19]5390六艺包括《大韶》《大夏》《大濩》《大武》等乐,这里的“游”明显不能与善、美相提并论。其四,除了前文提及的古今学者诠释《诗经》的歧义,今人对先秦艺术的解读也很不一样。凡此种种,都使得上述分类有不少局限。然而,我们也正是期冀通过这样的探索,尽可能地还原先秦艺术精神与艺术史实。