重度主动脉瓣狭窄合并肥厚型梗阻性心肌病一例

2024-01-10王亮高力明黄晶张奇

王亮 高力明 黄晶 张奇

1 临床资料

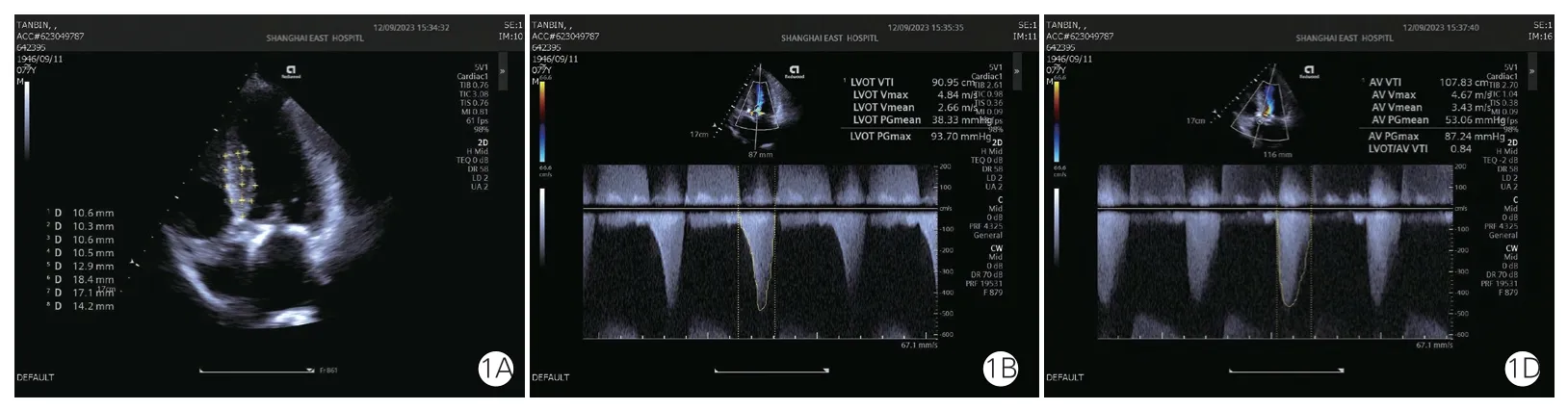

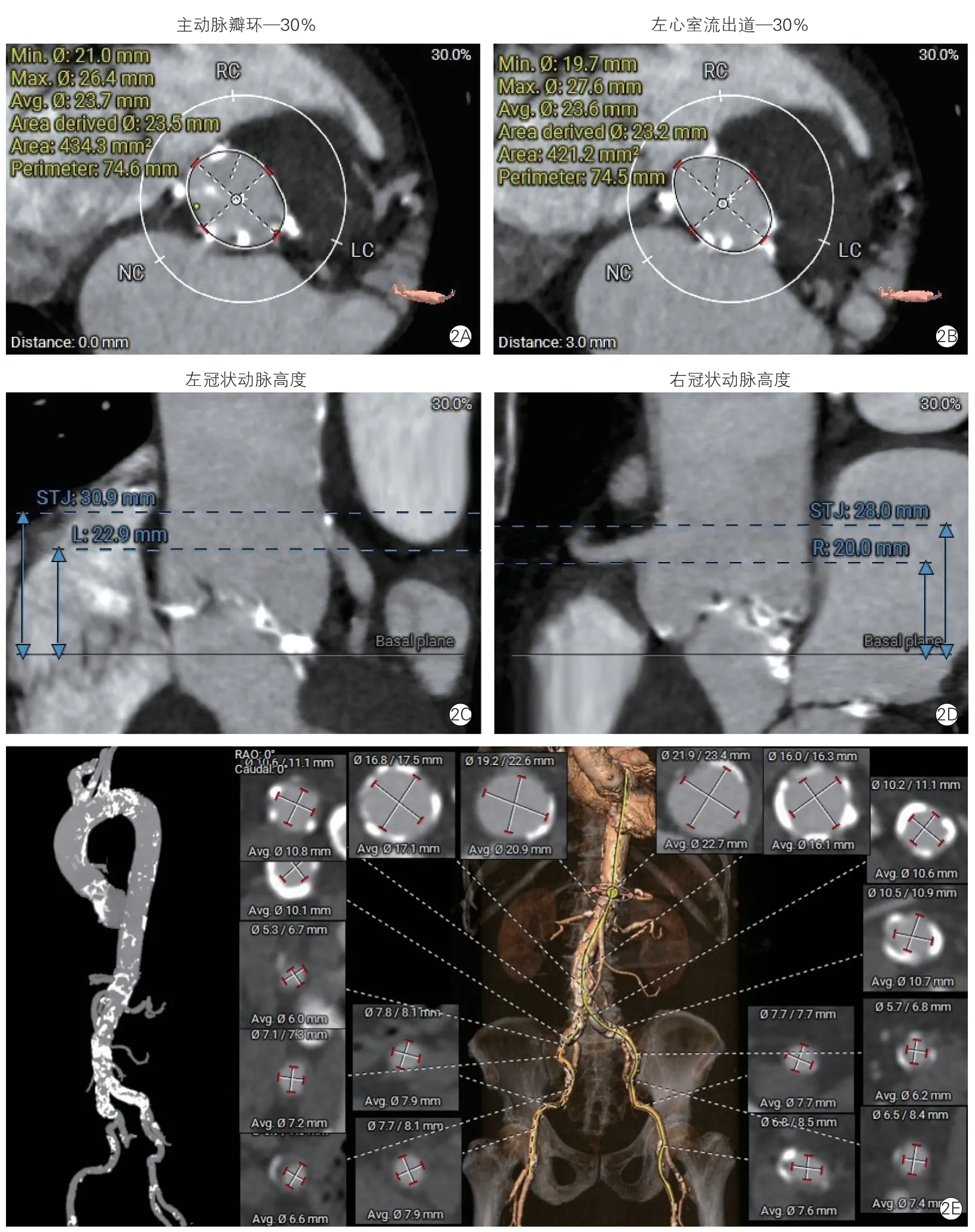

患者,男性,77岁,因“反复胸闷2年余”于外院检查发现严重主动脉瓣狭窄伴流出道收缩期流速增快。为进一步诊治,于2023年9月来我院就诊。既往有严重慢性阻塞性肺病(COPD),否认冠心病、高血压、糖尿病等慢性病史。已戒烟,偶饮酒。入院查体:血压113/61 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),心率85次/min、心律齐,主动脉瓣听诊区可闻及4/6级收缩期杂音,双肺可闻及少许干啰音,腹平软,双下肢无水肿。心电图提示,窦性心律,ST段异常(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、V1~V4导联水平压低0.5~1.5 mm),T波改变(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置,V5~V6导联双向,r波上升不良)。实验室检查:肌酸激酶同工酶(CK-MB) 3.66 ng/ml,高敏肌钙蛋白 0.021 ng/ml,肌红蛋白29.73 ng/ml,N末端B型利钠肽原(NT-proBNP) 3 159 ng/L;血常规及肝肾功能相关指标未见明显异常。经胸超声心动图(TTE) 结果(图1)提示:室间隔不均匀性显著增厚,距离主动脉瓣2 cm为室间隔最厚处,厚度约20 mm,收缩期前向运动征阳性,收缩期峰值流速4.8 m/s,左心室流出道(LVOT)峰值压差93 mmHg,平均压差38 mmHg;主动脉瓣口面积0.9 cm2,峰值跨瓣压差87 mmHg,平均跨瓣压差53 mmHg;左心房增大、二尖瓣钙化伴中度关闭不全、左心室室壁非均匀性增厚,最厚处约14 mm,左心室收缩功能正常[左心室射血分数(LVEF)65%)]。经导管主动脉瓣置换术(TAVR)前心脏CT检查(图2)提示:三叶式主动脉瓣,重度钙化涉及整个瓣环同时延伸到LVOT;左、右冠状动脉高度可;入路钙化扭曲。入院后诊断:瓣膜性心脏病,主动脉瓣重度狭窄、二尖瓣中度关闭不全;肥厚型梗阻性心肌病(HOCM);COPD。

图1 入院后经胸超声心动图检查

图2 入院后心脏CT检查

多学科团队讨论后制定治疗策略:患者高龄、肺功能差,心脏主动脉瓣环区域严重钙化合并流出道梗阻,外科手术风险极高。考虑患者合并室间隔肥厚、流出道梗阻,若直接行TAVR治疗,在球囊扩张及瓣膜置入后即刻循环崩溃的概率极高。若出现循环崩溃后立即行HOCM室间隔血管介入干预,等后者发挥作用,时间上的延误可能也会导致患者循环无法恢复。遂决定先行经皮室间隔微粒球栓塞(PSEM)解除LVOT梗阻,病情稳定后择期行TAVR。

冠状动脉造影提示各血管未见明显狭窄。6 F EBU3.5指引导管对位后,床边TTE配合下行间隔支微颗粒栓塞术。基线超声心动图检查提示LVOT峰值压差84 mmHg(心率83次/min),Runthrough导丝分次进入第一、第二间隔支血管,2.0 mm×8.0 mm OTW球囊(EmergeTM,波士顿科学)4 atm(1 atm=101.325 kPa) 扩张阻断血流后在球囊中央腔注射超声造影剂(注射用六氟化硫微泡)发现第一间隔支血管支配的心肌更接近流出道(图3)。球囊阻断同时超声下观察LVOT压差变化(试封堵),封堵第一间隔支时压差由84 mmHg下降为60 mmHg。综合以上情况,决定对第一间隔支血管进行栓塞处理。于第一间隔支缓慢注射与造影剂混合的100~300 µm栓塞微粒球(MERITMEDICALTM,美国),指引导管内间断造影观察左前降支及间隔支血流,间隔支血管不显影后停止微粒球注射。TTE实时观察压力阶差变化,栓塞术后即刻LVOT压力阶差降至15 mmHg。术后维持双重抗血小板治疗,应用低分子肝素抗凝治疗48 h。动态评估心肌酶变化及行床边超声心动图检查。术后3 d床边超声心动图检查提示LVOT峰值压差4.5 mmHg,主动脉瓣上峰值流速3.6 m/s、峰值跨瓣压差53 mmHg,LVEF 52%。术后5 d超声心动图检查提示LVOT峰值压差8.6 mmHg,主动脉瓣上峰值流速4.1 mmHg,峰值跨瓣压差68 mmHg,估测主动脉瓣瓣口面积0.9 cm2。考虑随着心脏栓塞损伤的修复及LVOT梗阻的解除,患者主动脉瓣狭窄所导致的跨瓣压差将进一步增加并产生额外危害。因此决定需要针对主动脉瓣病变采取进一步的治疗措施,于栓塞术后6 d行TAVR治疗。

图3 OTW球囊超选间隔支血管后注射声学造影剂观察血管支配区域

根据术前CT检查信息,患者主动脉瓣环区域严重钙化,向下延伸至二尖瓣前叶,结合栓塞术后流出道心肌疤痕组织不稳定、髂动脉钙化扭曲等因素,选用短瓣架、容易定位且对入路血管要求相对较小的SAPIEN 3球囊扩张瓣膜(爱德华,美国)。拟采用高位释放,以最大限度减少对LVOT及二尖瓣前叶的影响。患者在杂交手术室接受全身麻醉,以右侧为主入路按标准方案进行TAVR治疗。术前有创测压提示左心室与主动脉峰值压差77 mmHg,经食道超声心动图(TEE)评估主动脉瓣上峰值压差79 mmHg。20 mm球囊预扩后置入23 mm SAPIEN 3瓣膜,以标准容积准备瓣膜球囊后再次扩张瓣膜。最终造影及超声心动图提示瓣膜位置、形态良好,深度合适,二尖瓣前叶严重钙化区域存在少量瓣周漏。结合术前CT提示此处钙化由主动脉瓣环延展至二尖瓣前叶区域,若强行扩张瓣膜则主动脉瓣环撕裂风险较高,少量主动脉瓣反流属可接受范围,且SAPIEN3瓣膜支架的裙边设计有助于此类反流的远期减轻,遂结束手术。术后有创压力监测左心室与主动脉峰值压差减至2 mmHg,TEE评估压差18 mmHg。

术后患者返回心脏重症监护病房,当日拔除气管插管及临时起搏,血压、心率、心肌酶等各项指标稳定。术后患者仍需间断性使用双水平气道正压通气呼吸机辅助以减轻二氧化碳潴留问题,经呼吸科会诊调整相关参数后稳定出院。

2 讨论

随着老龄化趋势的进展和检查手段的普及,同时合并主动脉瓣狭窄和HOCM的患者临床检出率正逐年增加。这部分患者,其心脏排血受到双重障碍,LVOT梗阻和瓣膜梗阻之间存在复杂的相互作用,心脏病理改变更为复杂、预后更差。主动脉瓣重度狭窄患者,左心室压力负荷增加,会导致心肌肥厚,但主动脉瓣狭窄所导致心肌肥厚多为均匀性,心肌肥厚的程度通常相对较轻(室壁厚度≤15 mm)[1]。本例患者经超声心动图评估提示室间隔和左心室非均匀性增厚,室间隔最厚处为20 mm,左心室后壁最厚处为14 mm,所以考虑主动脉瓣狭窄合并HOCM。

对于狭窄及梗阻程度严重的患者,外科主动脉瓣置换联合LVOT清理术通常为首选治疗手段,但由于这部分患者通常为高龄、合并多种疾病等因素,外科手术风险较高。随着介入治疗技术的发展,有报道此类患者可行经导管室间隔心肌化学消融(PTSMA)联合TAVR治疗[2-3]。

2020美国心脏病学会(ACC)/美国心脏协会(AHA)瓣膜性心脏病管理指南指出[4],HOCM是TAVR治疗的禁忌证之一。原因是解除主动脉瓣狭窄后LVOT梗阻有加重的趋势,并在TAVR术中容易出现循环崩溃。尽管有在TAVR后循环崩溃考虑LVOT梗阻加重紧急行无水酒精消融处理成功的病例报告,但对于已经明确的HOCM合并严重主动脉瓣狭窄的患者,目前仍倾向于先期解决LVOT梗阻问题,再分次或同台进行TAVR治疗[2]。

尽管应用无水酒精的PTSMA是针对HOCM的传统治疗方法[5],但无水酒精流动性高,注入后到达部位不可控。患者如果存在冠状动脉侧支开放的状态下更可能会使无水酒精渗入非靶血管,导致冠状动脉痉挛、急性血栓形成、恶性心律失常等严重并发症。本中心自2016年起应用微粒球作为栓塞介质治疗HOCM患者,取得了良好的治疗效果和安全性[6]。与无水酒精相比,三丙烯酸聚合物构成的微粒球具有良好的收缩性、生物相容性、亲水性和不可再吸收性等特点,临床上已用于多种疾病的血管栓塞治疗[7]。针对不同应用场景可选择不同大小的微粒球,考虑冠状动脉循环中前微动脉(pre-arterioles)直径约为100~400 μm[8],HOCM室间隔血管栓塞治疗中可选择100 μm以上直径的微粒球即可在微动脉近端阻塞血管,同时不会进入毛细血管及静脉循环。也有文献表明,微粒球栓塞尤其有益于有第一、第二室间隔支适合栓塞的 HOCM 患者。如果室间隔厚度>25 mm,且只有第一室间隔支适合栓塞的 HOCM 患者可能获益较少[9]。

在既往大量病例的应用经验基础上,本中心目前主要选用100~300 μm微粒球,可以在1.9 F微导管中进行注射。但进行这一治疗中需要注意控制注射的速度和力量,避免微粒球反流进入左前降支血管造成额外的损害。本中心经验是抽出微粒球中的溶液用造影剂来替代,应用2 ml注射器缓慢轻推,全程在透视下观察造影剂去向;左前降支血管同时置入保护导丝,必要时可行抽吸治疗及微导管给药;注射剂量以造影下间隔支被栓塞、不显影为终点。确定治疗的间隔支靶血管也是成功的主要决定因素,应用超声造影剂超选注射,在超声心动图下观察造影剂到达心肌是否处于流出道部位是很好的预判方法[10];另外,应用OTW球囊试封堵有效的病例,往往在栓塞后会获得良好的效果。

TAVR术目前在国内外发展迅速,操作也趋于标准化[11]。针对不同病例特点,选用不同产品及制定释放策略,也是成功的关键因素。本例患者是联合应用微粒球栓塞间隔支治疗HOCM和TAVR治疗主动脉狭窄的病例。本病例选择在完成HOCM治疗后6 d行TAVR治疗,是处于兼顾紧迫性和安全性的考虑。患者严重主动脉瓣狭窄,解除流出道梗阻后其主动脉瓣狭窄的临床表现会更突出,治疗上有紧迫性。但同时需要考虑栓塞治疗后造成的心肌损伤,是否可以耐受TAVR治疗。通常心肌梗死稳定时间在7 d左右,在该例患者心肌酶CK-MB恢复基本正常后的第6天对其进行TAVR治疗,最大限度上保证了治疗的安全性。在TAVR瓣膜产品的选择上,考虑该例患者室间隔肥厚且刚经历过损伤、瓣膜不宜进入左心室太深,同时其髂动脉扭曲钙化,较小的输送系统可带来更好的操作可行性及安全性等因素,选择了短瓣架的SAPIEN 3瓣膜,并采用高位释放策略,尽可能地减少瓣膜支架对室间隔部位的刺激,最终获得了良好的治疗效果。

总之,本例患者的成功为临床治疗HOCM合并严重主动脉瓣狭窄患者提供了一个新的、可供借鉴和推广的思路,但仍需长期临床随访和更多的病例资料来进一步验证该策略的效果。

本病例报告符合国家制定的涉及人的生物医学研究伦理标准和世界医学协会最新修订的《赫尔辛基宣言》 的要求。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突