低频经颅电刺激与镜像视觉反馈疗法联合在脑卒中后偏瘫患者中的应用研究

2024-01-09蔡素芳林玮佳郑晓英

蔡素芳,林玮佳,郑晓英

福建中医药大学附属康复医院,福建福州 350003

脑卒中是全球范围内造成死亡和致残的主要原因之一[1]。脑卒中后偏瘫是脑卒中常见的后遗症之一,严重影响患者的生活质量和自理能力,康复是脑卒中后偏瘫患者重返独立、有意义生活的关键因素,然而,脑卒中后偏瘫的康复过程常常具有一定的挑战性[2]。近年来,神经科学领域的研究不断拓展,为脑卒中后偏瘫患者的康复提供了新的可能性,在康复治疗中,一些新颖的方法和技术不断涌现,以期改善患者的运动功能、神经可塑性和生活质量[3]。本研究聚焦于两种具有潜力的康复方法,低频经颅电刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)和镜像视觉反馈疗法,以探讨其联合应用在脑卒中后偏瘫患者中的效果,虽然这两种方法在不同层面上分别作用于神经元活动和功能重建,但研究显示,它们的结合会产生协同效应,加速脑卒中后偏瘫患者的康复进程[4]。然而,在这一领域的深入研究仍然相对有限,特别是关于这种联合应用是否能够显著提高康复效果的证据尚不充分[5-8]。基于此,本研究方便选取2020 年2 月—2022年12 月福建中医药大学附属康复医院收治的128例脑卒中后偏瘫患者为研究对象,探究低频经颅电刺激与镜像视觉反馈疗法在脑卒中后偏瘫患者康复中的联合应用价值,旨在为脑卒中后偏瘫患者的康复提供更为有效的方法和策略。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取本院收治的128 例脑卒中后偏瘫患者为研究对象,按随机数表法分组为对照组(n=64)和观察组(n=64)。对照组中男34 例,女30 例;年龄56~72 岁,平均(62.35±3.38)岁;病程1~5 d,平均(3.35±1.22)d;脑梗死35 例,脑出血29 例。观察组中男35 例,女29 例;年龄56~73 岁,平均(62.69±3.94)岁;病程1~6 d,平均(3.83±1.52)d;脑梗死36例,脑出血28 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:满足脑卒中的临床诊断标准;病案资料齐全;知情同意参与研究。排除标准:合并严重感染者;合并呼吸衰竭或者心功能衰竭者;生命体征指标不稳定者;合并恶性肿瘤者;中途死亡者;合并心、肾及脑部严重靶器官病症者;脊柱骨折或神经损伤者。

1.3 方法

对照组患者接受低频经颅电刺激干预:采用IS200 型智能电刺激仪器,强度为1.5 mA,刺激中央前回上肢运动支配投影区和肩部。操作方法:酒精消毒后将刺激器的阴极置于患者健侧中央前回上肢运动支配投影区,阳极置于患侧肩部,治疗20 min。然后将阳极置于患侧中央前回上肢运动支配投影区,阴极置于健侧肩部治疗20 min。1 次/d。患者接受5 次/周治疗,治疗4 周。

观察组在对照组干预方案的基础上联合镜像疗法:在每日低频经颅直流电治疗后,患者接受镜像疗法治疗。在治疗过程中,患者取坐位,一面尺寸为80 cm×60 cm 的平面镜被垂直地放置在双下肢之间,镜面与患者的健侧肢体相对。治疗师将引导患者注视镜面中映射的健侧肢体,并指导患者有意识地主动活动双上肢。这些运动包括肘部屈伸、腕部屈伸、手指抓放水杯、拿捏小方块等。镜像治疗1 次/d,20 min/次。患者接受5 次/周治疗,治疗4 周。

1.4 观察指标

临床疗效:参考《中医中风诊断与疗效标准》[9]。基本康复(神经功能评分发生程度>90%,残疾程度:0);显著进展(神经功能评分发生程度55%~90%,残疾程度:0~3 级);进展(神经功能评分发生程度11%~<55%);无效即均未达到上述标准或病情加重。治疗有效率=(基本康复例数+显著进展例数+进展例数)/总例数×100%。

干预前及干预4 周后应用改良巴塞尔指数(Modified Barthel Index, MBI)评分评估患者的日常生活活动能力,总分100 分,得分越高表示患者对他人的依赖性越低。

分别于患者接受干预前与完成干预后应用蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)对其认知功能进行评价,该量表认知因子共有7 个,包括视空间和执行能力、注意力、命名、抽象、语言、定向以及延迟回忆,总分为30 分,所得分数在26 分以上的可判定为认知功能正常。

1.5 统计方法

采用SPSS 24.0 统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,行t检验;计数资料以例数(n)和率(%)表示,行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床治疗有效率比较

观察组有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床治疗有效率比较

2.2 两组患者干预前后MBI 评分比较

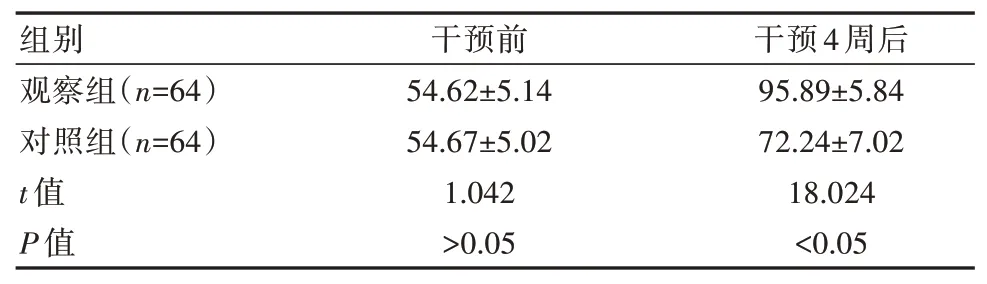

干预前,两组患者MBI 比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者MBI 高于干预前,且观察组患者高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预前后MBI 评分比较[(±s),分]

表2 两组患者干预前后MBI 评分比较[(±s),分]

?

2.3 两组患者MoCA 评分比较

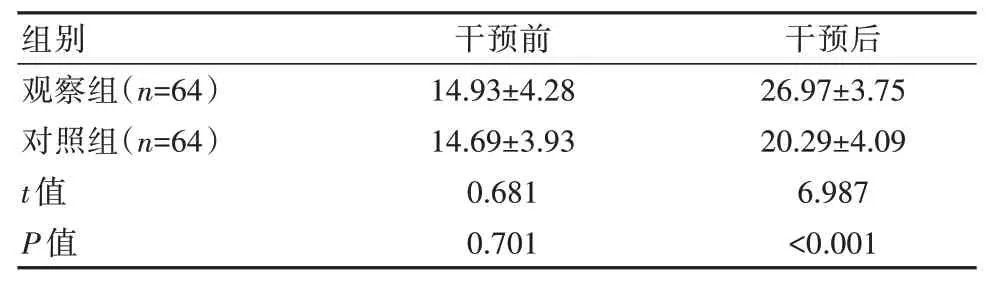

干预前,两组患者MoCA 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组MoCA 得分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者MoCA 评分比较[(±s),分]

表3 两组患者MoCA 评分比较[(±s),分]

?

3 讨论

脑卒中后偏瘫发生机制复杂,主要包括脑血管破裂导致的出血性脑卒中和脑血管堵塞引发的缺血性脑卒中,出血性脑卒中造成脑组织损伤,血液积聚压迫周围结构;缺血性脑卒中导致脑区域血流减少,引起脑细胞缺氧坏死。脑损伤后,受损的神经通路和肌肉控制中枢影响肢体运动,导致偏瘫症状[10]。流行病学数据显示,脑卒中是全球致残和病死的主要原因之一[11]。高血压、高血脂、糖尿病等慢性病因素增加了脑卒中的风险,中高收入国家脑卒中发病率逐渐下降,但低收入国家仍受其影响,呈现出差异。

本研究结果显示,观察组有效率为96.88%,高于对照组的85.94%(P<0.05);韦慧敏等[12]研究中对脑卒中并发偏瘫患者实施低频经颅电刺激与镜像视觉反馈疗法干预可见临床治疗有效率97.78%,与本研究取得的结果高度相似。究其原因,镜像视觉反馈疗法通过让患者观看自己健康侧肢体的镜像运动,能够激活大脑中的镜像神经元系统,该系统可以使患者感觉到健康侧肢体的活动就像是受损侧肢体在运动,从而促进受损侧肢体的神经递质和连接的重建,有助于恢复运动功能。

干预后,两组患者MBI 评分均高于干预前,且观察组患者高于对照组(P<0.05),王颖等[13]研究中对脑卒中并发偏瘫患者实施低频经颅电刺激与镜像视觉反馈疗法干预可见研究组的MBI 评分均明显提升,与本研究取得的结果高度相似,究其原因,观察组患者接受了低频经颅电刺激与镜像视觉反馈疗法的联合干预,这产生了协同效应,促使大脑在恢复运动功能方面更好地适应,这种协同效应产生更好的康复效果,从而在MBI 评分上表现出更显著的提高。低频经颅电刺激和镜像视觉反馈疗法都可以促进神经可塑性。联合干预为观察组患者带来更积极的康复体验,增强其参与康复训练的积极性和动机,积极的心态和更高的康复参与度有助于更好地康复。低频经颅电刺激和镜像视觉反馈疗法分别对神经系统的不同方面产生影响,从大脑皮层到运动控制中枢。这两种方法的联合应用在多个层面上促进康复,从而改善MBI和ADL 评分[14]。

干预后,观察组MoCA 得分明显高于对照组(P<0.05)。与余乐华等[15]研究高度相似,究其原因,低频经颅电刺激和镜像视觉反馈疗法的联合干预,对神经系统的不同方面产生综合性的影响,这些影响不仅限于运动功能恢复,还涉及到认知功能的改善,康复干预在神经可塑性、神经连接和认知过程中产生积极作用,从而在MoCA 评分上产生明显效果。低频经颅电刺激可以影响大脑神经递质的分布和释放,一些神经递质也与认知功能密切相关,故可更好改善观察组患者认知功能,同时联合应用在调节这些受损神经网络中发挥了积极作用,有助于认知功能的恢复,对MoCA 评分的提升产生积极影响。

综上所述,临床为脑卒中后偏瘫患者实施低频经颅电刺激与镜像视觉反馈疗法联合干预,疗效确切,对提升患者生活能力及认知功能水平有积极作用。