乡村小学英语课堂多模态话语分析

2024-01-08王敏孟松

摘" "要:在“互联网+”支教背景下对小学英语课堂进行多模态话语分析,有助于进一步掌握乡村小学英语教学新动向。使用ELAN标注分析软件,从宏观和微观两个角度对小学英语支教课堂多模态话语进行标注、统计与分析。研究发现,互联网远程支教英语课堂是典型的多模态性话语课堂,且主要包含动作模态、视觉模态、听觉模态等资源,各模态下又包括多种符号资源。与此同时,多模态分析视角下课堂教学又面临着模态与符号等资源使用较为局限、各资源之间的协同缺乏紧密、线上与线下模态间的联结机制难以构建等问题。在支教课堂教学中,运用多模态话语分析理论,优化支教课堂多模态教学资源,创建“双师型”支教课堂,打造一种新型的虚拟教研形态,以此共同助力乡村教育的发展。

关键词:互联网远程支教;ELAN;多模态话语分析;小学英语课堂教学;乡村教育

中图分类号:G434" " " " "文献标志码:A" " " " "文章编号:1673-8454(2024)12-0119-10

在传统的话语分析理论中,意义往往被认为由语言来构建。把其他符号资源诸如姿势、语气、声音、图像、情绪等因素视为意义构建的手段或方式,这一观点与语篇分析理论的发展和信息技术的进步相联系。

多模态话语分析理论主要源于韩礼德(Halliday) 的“语言作为社会符号”的判断。[1]韩礼德认为语言作为一种重要的符号系统会影响交际话语的进行,“但在任何文化中,在语言之外确实还有许多其他表意方式(包括艺术形式,如绘画、雕刻、音乐、舞蹈等)和其他没有归在艺术中的文化行为方式,如交流方式、衣着方式、家庭结构等”[2]。因此,多模态话语分析成为研究当代社会交际的主要态势。

所谓的多模态话语实质上就是“运用视觉、听觉和触觉等多种感觉,通过语言、图像、声音、动作等多种手段和符号资源进行交际的现象”[3]。在这种观点下,语言与非语言因素在意义的构建过程中是同质的,人们的互动则是需要两种或多种模态协同作用。例如,PPT课堂教学就需要多种模态(主要为视觉模态与听觉模态)互相协作才能完成。如今在国内,多模态话语分析理论已经成为一个热门话题,其研究范围也涉及多种语料,但主要还是以海报、广告、影视等为主,从多模态话语的视角对基础教育课堂教学进行研究,其文献与著作屈指可数。因此,多模态话语分析理论在基础教育课堂教学领域中具有极大的研究价值。

2022年4月21日,教育部正式颁布《义务教育阶段英语课程标准(2022年版)》。新课标阐明要充分发挥信息技术在英语学科当中的支撑作用,充分利用互联网平台所提供的多模态手段,将“互联网+”融入英语课程,推动线上线下学习,促进义务教育均衡发展。[4]因此,本研究以X师范大学“互联网+”支教远程教学为切入点,对支教课堂的小学英语课进行多模态话语分析,在互联网远程支教中重点探讨小学英语课堂模态资源的分类以及课堂所出现的问题,并针对以上问题提出改进建议。

一、多模态话语分析理论

自20世纪50年代话语分析被提出之后,探讨话语活动的组织特征、使用特征,以及话语间意义表征等研究逐渐开展起来。但随着话语分析理论的不断发展,研究者也认识到单从语言视角对交际话语进行解读已经受到局限,因为其他非语言因素在交际中也可以体现出一定的意义。例如,在现代课堂中,语篇整体意义的构建就需要语言与非语言因素协同完成。除语言之外,对教学介入的其他模态,如图像、声音、字体、动画等符号资源也成为课堂话语分析研究的对象。在这种情境下,要想解释语篇的整体意义不能仅依靠语言模态来探讨,“多种模态间的协同与合作”才是解决话语分析领域中常见问题的关键。[1]这样,多模态话语为话语分析提供新的视角。

多模态话语分析理论兴起于20世纪90年代,其最主要的理论基础是系统功能语言学理论与社会符号学理论。系统功能符号学、多模态互动分析、语料库语言学多模态话语分析这三种视角又极大程度上促进多模态话语分析理论的发展。[5]国外学者最初研究多模态话语分析,后经其他相关学者的研究推进,多模态话语分析理论逐渐涉及多种语料。韦琴红从元功能的角度分析多模态媒体语篇;[6]许吟雪基于视觉语法理论,从再现、互动和构图三个意义维度对电影中单次场景进行多模态话语分析;[7]张蔚则对广告语篇的多模态话语进行社会符号学研究。[8]除此之外,研究视角的不断拓展也将多模态话语分析理论引入课堂教学领域,如有学者探讨多模态对二语学习者的影响,并提出教学课程设计的方法;[9]张德禄从文化、语境、意义、形式、媒体等五个层面构建多模态话语分析的综合框架,并探讨多模态话语分析理论与媒体技术在外语教学中的应用;[3][10]而刘艳茹则以微课为例,对外语微课视频中各种模态间协同共建语篇意义进行分析;[11]胥国红采用个案研究的方法,探讨大学外语课堂教师非语言行为的支架功能;[12]吕文澎与侯晓蕾以西北师范大学英语专业师范生为例探讨混合式教学模式对学生多元识读能力的影响。[13]

对上述研究成果进行梳理,结果显示,国内外学者对基础教育课堂进行多模态话语分析的研究几乎近于空白,尤其是在“互联网+”支教的大背景下开展小学课堂多模态话语分析探究。因此,本文将借用多模态话语分析理论,采用ELAN视频标注软件对X师范大学互联网支教小学英语课堂视频进行多层标注,分析网络支教语篇中各模态资源的分配及各符号资源间的相互关系。

二、研究设计

(一)研究问题

本研究着眼于互联网远程支教小学英语课堂的多模态话语,旨在通过ELAN探讨支教课堂各模态和符号资源的使用特征。因此,本研究主要探讨以下两个问题:①互联网远程支教的小学英语课堂包括哪些类型的模态资源?②基于多模态视角,互联网远程支教的小学英语课堂存在哪些问题?

(二)研究对象

对已有的互联网支教视频进行搜集与分析,将相关主题课程进行融合,选出授课内容主题为“Colours”的课程作为研究分析案例。视频案例中授课教师两位,授课对象为三年级学生,整合后的视频全程40分钟36秒。

(三)研究方法

本研究主要运用标注软件ELAN对支教视频中模态使用情况进行多角度、多层级标注,使用的版本为2022年2月3日更新的ELAN6.3。ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) 是一个可对视频、音频等多媒体进行行为识别的标注软件。在本研究中对ELAN标注软件的使用步骤如下:①定义参与模态,如听觉模态、视觉模态、动作模态等;②为具体模态定义层;③观看视频并进行标注;④数据收集及分析。

三、小学英语支教课堂多模态话语分析

多模态话语分析需要借助一定的分类标准进行,模态资源的分类又可以依照不同的研究视角进行划分。新伦敦小组(The New London Group)从培养学生多元读写能力的目标出发,将模态资源划分为语言模态、视觉模态、听觉模态、身势模态与空间模态;[14]蒂博(Thibault)从身体动力学的角度将模态分为静态模态(如文字、图片、表格等)和动态模态(如电影、动画、录像等);[5]诺里斯·西格丽德(Norris Sigrid)在分析多模态互动时将模态资源划分为口语、身势语、姿势、布局、头部移动、音乐、手势、凝视和印刷字体9种模态;[15]有学者则借鉴学习行为分类系统,构建基于多模态数据类型的“声音数据—图像数据—文本数据”三维的多模态数据分析框架。[16]通过对比分析可知,新伦敦小组是从宏观的角度对模态资源进行分类,即交际中所涉及的感官种类;蒂博、西格丽德以及江婕等人则是从微观的视角来对模态进行划分,即交际中所涉及的符号资源。袁萍和刘玉屏认为在多模态话语研究中,研究者可以先从宏观模态入手,然后再细化为微观的符号系统。[17]因此,通过观察教学视频以及对视频的标注和统计,本研究中教师课堂教学所涉及的模态主要包括动作模态、视觉模态和听觉模态,模态内部的符号资源主要为手势、表情、动作移动、文字、图像,以及教师言语与学生言语。标记密度图如图1所示。

(一)动作模态

在外语课堂教学中,尤其是在小学英语课堂中,话语的意义很大一部分是由非语言行为来传递,如手势、表情、动作移动等。由于学生对知识的认知需要依靠具体事物来运演,所以单纯的文字符号对于他们来说只不过是抽象的存在。在这种情况下,教师就需要运用各种示意手段来表征事物,帮助学生去理解。在本研究中,通过ELAN分析软件对视频进行标注分析。数据显示,动作模态在授课过程中占比89.858%,其内部符号资源占比如下:手势(78.287%)、动作移动(6.423%)、表情(5.148%)。其标注统计如表1所示。

1.手势

手势指的是教师运用肢体动作向学生传达一定的概念意义。手势模态作为一种教学身体语言,一直伴随着课堂交际活动来进行。在英语课堂教学中,手势模态的使用比例往往大于其他模态,究其原因主要由两方面的因素所致。一方面是语言因素,语言本身的复杂性需要借助其他身体特征来协助语言意义的表达;另一方面则是文化因素,在西方语体中肢体语言本身就是一种情感、态度交流的方式。

在本研究中,学生对语言的认知是停留在感知阶段的,大多数学生都是利用感官动作从这些英文符号中获得有意义的印象。如在视频中,教师讲到“apple”一词并询问学生该中文释义时,学生看到之后并没有立刻回答出教师的问题,待教师用手势比划出苹果的形状时,学生会异口同声地回答出“苹果”。

同时,手势模态在教学中也是一种激励、认可的符号手段。在心理学中,有一种“阿伦森效应”,指的是人如果得到一定的赞赏就会开心,而得到惩罚就会失落。对于小学生而言,教师给予学生的赞许会极大程度上影响其学习态度。赞赏的种类很多,如物质奖励、口头表扬、手势表扬。在该视频中,有许多手势模态就是用于赞赏的。例如,在提问环节,有些学生能够准确地回答问题,这时教师就会出示肯定的手势,如竖起大拇指;而有些学生则需要在教师的协助下才能够回答问题,这时教师就出示鼓励的手势,如加油的动作。总之,手势模态在小学英语课堂中占有非常重要的地位。

2.动作移动

动作移动是指教师在课堂中的移动轨迹,不同的移动路径含有不同的特殊含义。因为是互联网远程授课,教师的活动轨迹受限,只能在录屏设备、课件展示设备、黑板等区间内活动。考虑到其特殊性,本研究中动作移动仅包括教师的左右移动与前后移动。其标注统计如表2所示。

教师的左右移动指的是教师在课件展示设备与黑板间的移动。左右移动模态关注的是内容的讲授,其重点是放在授课内容的意义构建上。例如,在该视频中为了确保学生对知识点的掌握,教师往往会利用黑板、展示屏等对知识点进行解读。在这种情况下,教师就会左右移动来完成课堂内容意义的构建。教师的前后移动指的是教师在录屏设备与展示设备间的移动。左右移动模态关注的是内容,而前后移动模态关注的则是师生间的互动,其目的是拉近师生间的距离。因为是线上授课,人际距离只能通过空间距离来拉近,教师的前后移动模态就是空间距离的体现。在视频中的提问环节,教师为了拉近师生间的距离,往往会走到录屏设备前或是身体前倾与学生进行互动。教师通过前后移动,一方面协同语言模态向学生传递信息,另一方面又增进师生之间的交流与联系。

3.表情

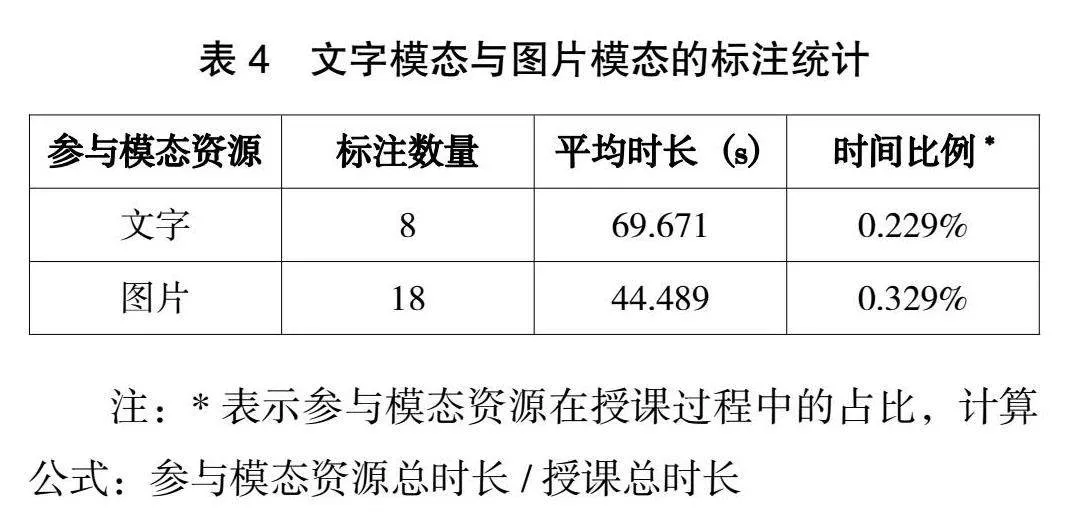

表情是教师在课堂中情感态度的流露,是情感信息传播的工具。在本研究中,表情模态主要是指微笑表情与严肃表情。其标注统计如表3所示。

对于教师而言,微笑与严肃都代表教师的情感态度。其中,不同类型的表情会影响到真实的课堂教学。例如,微笑的表情会拉近师生间的距离,会使堂课轻松愉快,严肃的表情则在师生之间形成一种障碍,会使堂课索然无味。对于小学生而言,他们最会察言观色,教师表情的好坏会影响课堂表现。例如,此次视频中教师在讲到颜色时呈现出一张紫色的卡片,这时一名学生立刻回答出“purple”,此刻教师的表情是非常喜悦的,整个问答环节进行得也特别流畅;同样,当这位教师在讲到红颜色时,学生的回答显然令教师不太满意,此刻教师的表情是严肃的,整个环节显得也非常被动。因此,在课堂教学中教师要对表情模态进行适当的选择。

(二)视觉模态

如今,多媒体技术的发展为课堂教学提供了极大便利,投影仪、音响设备、多功能教室、PPT等教学工具在课堂教学中也得到广泛应用。“互联网+”支教更是依托网络平台,凭借便捷、高效等优势开展线上授课。

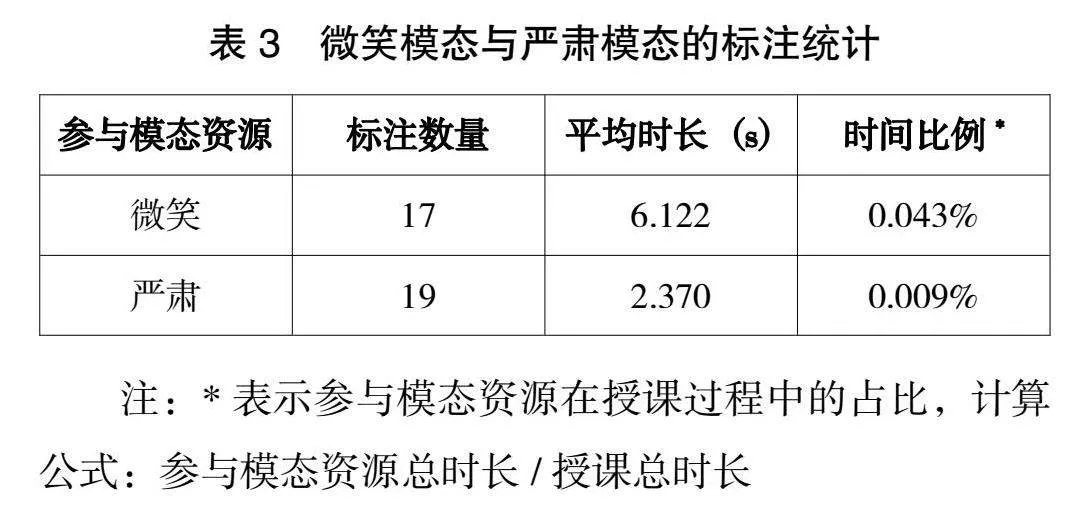

在本研究中,视觉模态主要是通过PPT课件体现出来的。众所周知,PPT是一种综合性的教学辅助工具。在课堂教学中,有时话语的部分意义,甚至是大部分意义都是通过PPT课件来传递的。PPT课件中所包含的文字符号、图片符号、音频符号等视觉模态资源都会帮助学生来理解教学内容。通过ELAN软件对研究视频进行统计标注显示,视觉模态在授课过程中占比55.876%,其内部符号资源占比如下:文字(32.946%)、图片(22.930%)。其标注统计如表4所示。

1.文字

在本研究中,文字包括PPT文字与板书文字。PPT文字指的是PPT课件上所呈现的文字,板书文字指的是教师在黑板上所书写的文字。

从文字的呈现符号来看。通过对视频进行观看与标注,整节课程所出现的文字几乎没有汉字符号,相应的都是英文符号。究其原因主要是因为小学生很容易对汉字符号产生依赖。例如,当学生初次接触“black”一词时,学生很自然地在英文单词后面标注相应的中文谐音,如“不来克”。因此,为了避免中文的干扰,课堂上所呈现的文字符号需尽可能地与目标语保持一致,只有这样相似符号间的强化才能给学生留下记忆痕迹。

针对文字布局来看。通过对视频进行标注,笔者注意到无论是PPT文字布局还是板书文字布局条例都非常清晰,结构布局也显得有条不紊。例如,PPT文字的布局体现出“上位关系”原则,所谓的上位关系原则指的是教师在教授学生学习一种“包摄性较广”的命题时,可以将其一系列下属命题呈现出来,之后通过这些下位概念来引出上位概念。[18]在本研究中,教师在讲到“colours”与“stationary”这两个抽象概念时,先是将“red”“yellow”“black”“pencil”“book”“eraser”等已授词汇呈现出来,之后协助学生归纳出其共性特征,最后引出“颜色”与“工具”的含义。

就文字的内容来看。在小学英语课堂教学中,教师常常会使用简单的符号来进行表征,其目的在于能够清晰地呈现文字信息,便于学生理解、消化。

2.图片

在课堂教学中,教师会习惯性地将图片资源加进来,因为图片的功能是多种多样的,它既可以对抽象的文字概念进行图片解释,又可以辅助其他模态资源进行话语的意义构建。通过对本堂视频的观察发现,PPT课件就包含不同类型的图片资源。例如,在课堂教学新授环节之前,教师要对学生进行分组,在PPT课件白板处,教师放置两张图片,即代表两个不同的小组,在每次问答环节结束之后,教师就会根据各小组的表现情况进行一定的奖励,如小红花。在此情境下,将奖励机制与图片资源进行有机结合,可以极大地调动学生的积极性。

(三)听觉模态

除了上述所分析的动作模态与视觉模态,听觉模态在课堂教学中也起着非常重要的作用,尤其是在语言类的课堂上,学习者会接触大量的听觉刺激,如教师言语、视频、音频等。在本研究中,听觉模态在授课过程中占54.697%,通过ELAN分析软件对整堂课进行话语分割,主要标注以下两种话语类型:教师话语与学生话语,其中教师话语占32.191%,学生话语占22.506%。其标注统计如表5所示。

袁萍和刘玉屏认为,教师话语在课堂教学话语意义构建中起主要作用。[17]因此,本研究主要对教师话语进行标注统计与分析,其中包括对教师话语升调与降调的分析。

教师话语指的是教师在课堂上的言语表达。在教学过程中,教师需要向学生传递言语信息,但言语信息的复杂程度关涉学生的认知发展水平和已有的知识。对于小学生来说,他们的思维主要属于线性思维,教师必须通过一些方法、策略来帮助学生进行知识的创造。就教师话语而言,其讲述技巧应该在授课中表现得淋漓尽致。在本研究中,对教师话语的分析主要从升降调这两个维度来看,其标注统计如表6所示。

不难发现,在所有的模态资源中,教师话语是标注数量最多、平均时长最短的资源符号。并且,教师话语的降调要高于升调,但两者差异并不显著。

首先,课堂不只是教师的课堂,课堂话语也不是单指教师个人话语。在课堂教学中,教师话语是与学生话语交叉进行的,教师在传递信息的同时学生也要根据教师的引导来进行言语反馈。例如,教师在讲授“colours”的概念时,各种颜色的卡片会呈现在学生面前,学生若要理解颜色的含义,不能只依靠教师言语,学生还应该进行附和,整个互动下来就会出现多次标注。

其次,针对时长问题。小学课堂不同于中学课堂,教师在对知识点进行讲解时,语言必须简洁精练。上文已提及,学生的信息接收量是有限的,这就要求教师需要在规定的时间内向学生传递出最优质的信息。同样是在内容新授环节,教师在讲解颜色时并没有对某一概念进行长篇大论,而是以精练的语言对学生进行言语输出,语言简练,传达出的意义足以为学生所吸收。因此,教师言语的平均时长会低于其他模态资源。

最后,就教师言语的升降调来说。升调通常是出现在疑问句话语中,而降调则是出现在陈述式话语中。升调的目的是维系师生间的互动和对知识点进行纠正反馈,而降调的作用则是话语的肯定。例如,以下是该教师在“我做你猜”活动时的一段对话:

T: What colour is it?

Ss:Red.

T:Red?

Ss: Orange.

T: Yeah, orange card.

可以看出,师生间的对话非常简单,但该教师却两次利用到升调。第一次升调是教师向学生抛出问题,询问这张卡片是什么颜色,学生在接受问题信息之后,立刻回答“红色”。该过程就体现出升调带来的互动价值。在听到学生的回答之后,该教师再次利用升调反问学生,学生思考片刻回答“橙色”,之后教师利用降调对该答案加以肯定。此过程则体现出升调的纠正反馈的价值。

四、多模态话语分析视角下

互联网远程支教课堂教学中存在的问题

(一)模态和符号等资源的使用具有一定的局限性

模态和符号等资源的使用已经成为课堂授课各环节当中必不可少的一部分,这一点在支教课堂中也有所体现。然而,以笔者所分析的支教课堂为例,模态和符号等资源的使用还有局限性,例如,模态与符号资源的使用较少,许多模态资源都没有用到。除了上述所分析的模态资源符号之外,听觉模态中还包括节奏、音频、视频等符号,动作模态下还有身势、姿势、眼神等资源。但在分析的案例中,这些模态资源基本没有体现出来。对于小学生而言,模态资源的多样性更容易激发其学习兴趣,而单一、定式的资源符号很难使学生的注意力集中,难以达到预置的教学目的。

(二)模态和符号等资源间的协同缺乏紧密性

模态和符号等资源间的强化与协同是多模态话语分析研究中的重要内容。但是,如何在不同的语料中构建强化与协同机制,还需具体问题具体分析。笔者对授课视频进行标注分析,结果发现,模态间的强化主要体现在教师使用语言模态与动作模态来强化课堂语言的高效输入上,例如,教师的手势模态的使用就占据标注时长的78.287%。模态间的协同则主要体现在语言模态、动作模态与视听模态一同促进语言的有效输出上,例如,语言模态占据标注时长的54.697%,动作模态的使用占据标注时长的89.858%。然而,如何发挥虚拟空间课堂的最大优势,就需要加强各模态资源符号之间的协同性。例如,在支教课堂当中,教师就很难发挥动作模态的最大优势,原因在于物理空间上的动作模态受限于线上设备,仅能展示在屏幕的可视范围内。这种情境下就需要教师协同其他模态共同来弥补这种效益缺失。

(三)线上与线下模态间的联结机制难以构建

在基于互联网平台的各种教学中,线上与线下模态的联结具有重要意义。一方面,线上教学可以弥补传统教学的不足,为学生提供更加丰富的学习资源和实践机会;另一方面,线下教学可以为学生提供实际的互动和反馈,帮助学生更好地理解和掌握知识。但研究发现,在小学英语课堂教学中,线上和线下教学模态之间缺乏有效的连接机制。以动作模态为例,虽然动作模态的使用占据标注时长的89.858%,但教师在课堂当中的模态输出为高占比的动作模态,毋庸置疑,线下学生的模态占比与线下教师的模态占比微乎其微。因此,线上与线下模态间的联结成为“互联网+”课堂中的重要问题之一,两者模态间的缺失无疑会导致线上和线下的教学模式相互独立,学生的学习效率也将会大打折扣。

五、基于多模态话语分析理论的

互联网远程支教课堂教学的改进

(一)优化支教课堂多模态教学新资源

基于互联网开发和利用各种优质资源,为学生搭建一种学习平台,这是2022年版新课标的最新提法和要求。从教师的视角出发,应该在课堂中充分利用各种模态和符号资源。课前理当有计划地对本节课要使用的模态及资源符号进行梳理,基于课堂教学内容做到有的放矢。除此之外,教师还应当提高多模态资源的使用意识,基于内容授课主题,把握主题语境,识别各模态之间的关联,确定本堂课所需要的主体模态与辅助模态。

每一种符号资源都有特定的概念意义。首先,教师应该在课堂中交叉使用各种模态资源,如节奏、音频、视频等符号资源,帮助学生识别各种资源的形式特征。其次,教师要组织开展各种类型的教学活动,让学生自主获取有用信息,通过接触多种模态和符号资源,提高多模态话语识读能力。最后,教师应该优化小组与同伴互动等活动形式,小组讨论利用多模态符号资源提升学生的多模态意义表达能力。

(二)创建“双师型”支教课堂新形式

新课标阐明互联网平台可以为乡村教育提供多模态手段,将优质教育资源带进乡村课堂。但是,在这种教育模式下,多模态资源的使用不能仅仅依靠线上支教教师一人,还需要线上、线下教师一道协同实施。“双师型”支教课堂,是基于互联网信息技术构建一种和谐、高效的“双师课堂”教学模式。在此模式下,支教教师线上授课,乡村教师线下辅助教学。创建“双师型”支教课堂新形式,线上、线下两位教师可以密切配合,凭借互联网平台优势,协调各模态与符号资源,以最大程度上提高课堂教学的效率。例如,线上支教教师在授课过程中很难使用到身势或人际距离等动作模态资源,这时支教教师就可以使用语言模态与线下教师的动作模态进行协同、互助,进而达到预期的教学效果。

(三)打造新型虚拟教研新形态

线上与线下模态间的联结机制难以构建,究其根源,主要在于教师与教师之间缺乏密切协作的能力。线上教师仅以完成教学任务为目标,线下教师仅以维持课堂秩序为重任,如何实现课堂教学的高质量发展,如何实现教师本身专业能力的高质量发展,成为不可回避的问题。目前,虚拟教研室的建设进行得如火如荼,充分发挥信息技术对基础教育的服务功能,打造新型虚拟教研成为一种新形态。针对互联网远程支教,我们可以借助互联网平台,充分联结互联网支教团队、高校专家团队、校本团队等,多方面、多角度开展教研活动,提升教师的教研能力。例如,在互联网远程支教中,将互联网支教团队与高校专家团队进行联结,教学实践可以利用最新的教育理论知识,为实践教学提供理论依据。将互联网支教团队与校本团队进行联结,通过双方教师开展教学研究交流活动,一方面可以共同促进双方教师职业能力的发展,另一方面可以因地制宜,依据地方学校的实际教学水平开展符合实际情况的教学活动。

六、结语

互联网远程支教是推进乡村振兴战略的一种新路径,也是一种新探索。本研究以互联网支教远程教学为例,对小学英语课进行多模态话语分析。研究发现,小学英语课堂是多模态性话语课堂,且主要包含动作模态、视觉模态、听觉模态等资源,各模态下又包括多种符号资源。此外,为了更好地实现课堂话语意义,教师可以将多种模态与符号资源混合起来使用。但是,在支教课程中,模态资源的使用却有一定的局限性,模态资源之间缺乏紧密性,线上与线下模态间的联结机制难以构建,这些都会成为教学过程中的绊脚石。针对以上问题,要优化支教课堂多模态教学资源、创建“双师型”支教课堂、打造一种新型的虚拟教研形态,多方面助力,提升乡村教育水平。

参考文献:

[1]张德禄.多模态话语分析理论与外语教学[M].北京:高等教育出版社,2015:2-132.

[2]HALIDAY M A K, HASAN R. Language, Context and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective[M]. Oxford: Oxford University Press, 1985:65.

[3]张德禄.多模态话语分析综合理论框架探索[J].中国外语,2009,6(1):24-30.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3.

[5]胡永近.多模态话语分析理论及其在外语教学中的应用[M].合肥:安徽大学出版社,2018:4-96.

[6]韦琴红.论多模态话语的整体意义构建——基于一个多模态媒体语篇的话语分析[J].天津外国语学院学报,2008(6):16-21.

[7]许吟雪.电影《喜福会》中天鹅羽毛意象的多模态话语分析[J].外国语文,2016,32(3):76-79.

[8]张蔚.社会符号学视角下广告语篇的多模态话语分析[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2012(2):224-225.

[9]GUICHON N, MCLORNAN S. The effects of multimodality on L2 learners: implications for CALL resource design[J]. System, 2008,36(1):85-93.

[10]张德禄.多模态话语理论与媒体技术在外语教学中的应用[J].外语教学,2009,30(4):15-20.

[11]刘艳茹.外语微课多模态话语分析研究[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2019,21(4):487-490.

[12]胥国红.教师课堂上的“言”与“行”——对一堂大学英语精读课的多模态话语分析[J].北京科技大学学报(社会科学版),2010,26(4):7-11.

[13]吕文澎,侯晓蕾.多元识读能力培养的实践研究——以西北师范大学英语专业师范生为例[J].电化教育研究,2012,33 (5):91-97.

[14]THE NEW LONDON GROUP. A pedagogy of multiliteracies: designing social futures[J]. Harvard Educational Review, 1996(66):60-92.

[15]NORRIS SIGRID. Analyzing Multimodal Interaction: A Methodological Framework[M]. London: Routledge, 2004:84-98.

[16]江婕,于文婷,王海燕.基于多模态数据的智慧课堂学生学习行为研究[J].中国教育信息化,2024,30(4):107-117.

[17]袁萍,刘玉屏.基于ELAN的国际汉语语法教学多模态话语研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2020,43(1):126-131.

[18]施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2000:229.

Multimodal Discourse Analysis of English Classrooms in Rural Primary Schools

Min WANG1, Song MENG2

(1.Huanghe Middle-School, Xi’an 710000, Shaanxi;

2.College of Educational Sciences, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu)

Abstract: The multimodal discourse analysis of elementary English classrooms in the context of “Internet+” education can help to further grasp the new trends of English teaching in rural elementary school. Using ELAN annotation analysis software, this study annotated, counted and analyzed multimodal discourse in elementary school English classrooms from both macro and micro perspectives. It was found that Internet distance-supported English classrooms are multimodal discourse classrooms. However, the problems faced by classroom teaching from the perspective of multimodal analysis include the limited use of resources such as modes and symbols, the lack of close synergy between resources, and the absence of an online-offline modal linkage mechanism. Using multimodal discourse analysis theory, multimodal teaching resources should be built, “dual-teacher” teaching classroom" created, and a new type of virtual instructional research established, so as to jointly help the development of rural education.

Keywords: Internet distance education; ELAN; Multimodal discourse analysis; Elementary school English class; Rural education

编辑:王天鹏" "校对:王晓明