玉琮源流考及其纹饰解读

——评《方圆一体:玉琮的故事五千年》

2024-01-08韩昊彤

韩昊彤

(陕西师范大学,陕西西安 710119)

一、玉琮的形制、源流与分布

玉琮的器型特别,用途众说纷纭。史前社会时期与玉琮关联或改制的玉器种类甚多,有琮式管、琮式锥、琮式镯等。后世与玉琮器型宗源相近的瓷质玉琮瓶,早在两宋之际就已出现,元代、明代、清代更是常常出现在官吏文人的几案上。不过,琮式屏的形制源流却在其表象用途的掩盖下彻底消失了。从古至今,学人们对于玉琮源流的研究考证从未停止,光是对于“玉琮”的名称讨论就有数种。清代乾隆皇帝十分爱玉,一番研究后他将玉琮在诗里写作“釭头”或“辋头”,此说法或源自许慎《说文解字》:“瑞玉,大八寸,似车釭。”不过后来吴大澂援引了《说文解字》与钱氏《斠诠》,明确说“今世所传古玉釭头,其大者皆琮也。”由此琮与釭头才有了一个公允的结论。王仁湘先生认为,考究“玉琮”名称源流需将“琮”与“璧”放在一起讨论,依照《说文解字》解释,二者部首都表玉质,“宗”与“辟”为二者表音且为实名。辟在《尚书》《诗经》中指君王、天子,《礼记·王制》曰“天子之学曰辟雍”,辟雍之意取象于璧,《论衡》中更是写作“璧雍”,由此来看,辟之名可以说是天子,同时也指璧。宗在《玉人》《周礼图说》中为宗后,也即王后。天子之璧、宗后之琮形成一组对立的二元编码,但个人认为,不一定因璧为天子所用才可以祭天,也不一定琮是礼地之玉才用以享宗后,其编码内核中是否存在倒置或互补使用的关系,目前还没有定论。

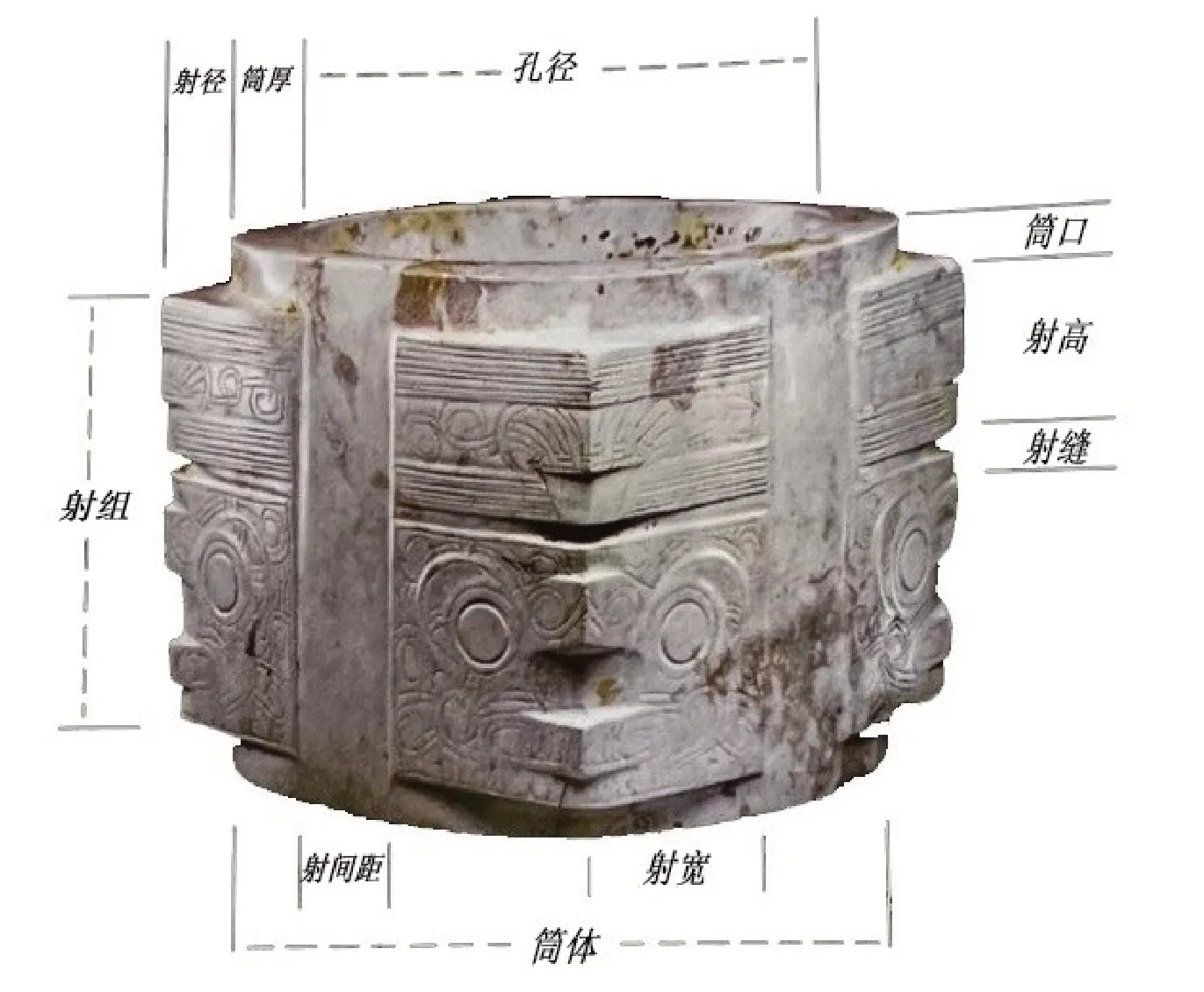

作为上海市特别委托项目“中华创世神话考古研究·玉成中国”丛书之一,王仁湘先生新著《方圆一体:玉琮的故事五千年》(上海人民出版社2021年6月出版)充分发挥物的叙事潜能,为玉琮(图1[1]26)这种华夏文明独有的圣物树碑立传。该书本着“正型正名”的初衷,首先依照《周礼·考工记·玉人》对玉琮的描述,琮体外加的部分在古时被称为“射”(读音同“夜”),后世按照郑玄注释也称其为“鉏牙”,多个射面统称为“射组”,其间空白部分称为“射间”,且良渚玉琮都带有射间,齐家文化玉琮罕见射间。有了射组的概念,古时描述玉琮为八方八角的造型就有了更好的理解,以良渚玉琮为例,斜向四十五度摆放,其每个射面上神徽纹饰的“眼睛”各朝一方,一个射组8 个射面正好指向八方。而且从射组上的纹饰与筒口的关系中可以判断玉琮的一种特殊形制——双子琮。双子琮是指上下拼接为一体的两件同类玉琮,也许双子琮的数量不少,但到目前为止,考古发掘得到确认配对的双子琮只有两套,同属良渚文化。因为拼接使用的需要,双子琮的筒口一般上下不等,且纹饰显示不全。双子琮琮体的分割可以在预先制好整体后再切割,也可以选择质地、颜色相同的两个玉琮进行改制。寺墩遗址M5,反山M12、M17、M21,瑶山2842 等都发现了失落的双子琮之一,且大多为下琮遗失。由此或可推测,上琮保管更妥当,且直接随葬墓主人,而下琮则更多需要移动,这才造成了出土的多是上琮的情况。

图1 玉琮各部位拟名

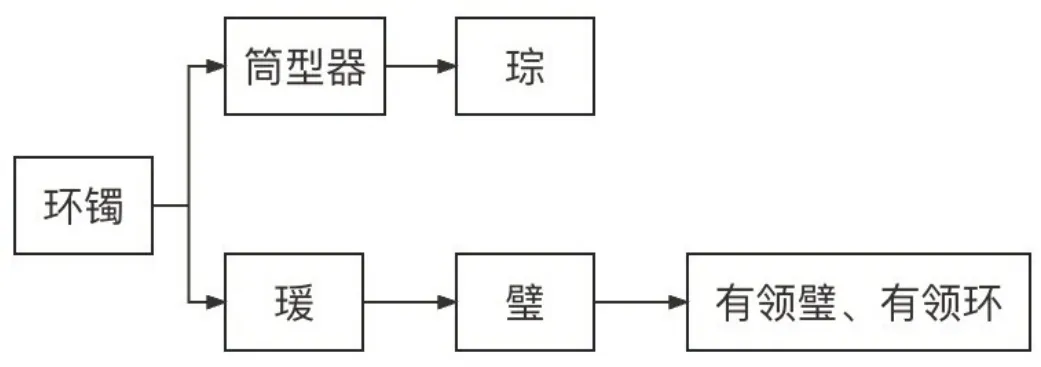

玉琮集中分布在江南一带,有研究者提出环太湖流域是琮的起源地。从形态学考究,李新伟认为琮分为3 种类型:A 型为圆形大孔;B 型为琮璧合一,上下如璧,中孔小;C 型中孔大,为方角圆形,一般高多节。A 型出现最早,B 型和C 型多出现在良渚中晚期。如果以A 型为例,寻找玉琮形态源流的话,镯则是其最为接近的类型。[2]66-72赵晔从玉琮在墓葬中的出土位置分析,认为早期玉琮可以戴在手腕上。[3]59-69王仁湘先生认为,圆环形玉礼器的祖源应是环镯类的实用饰品,笔者将其发展源流绘制如图2。璧环琮一类有孔器具,其内径古称为“好”,它们有着相似的制作规定,恰如《周礼·玉人》提到的“好三寸以为度”(3 寸约为6.9 厘米)。以《三星堆祭祀坑》报告为例,各类璧、环、瑗等玉石器由大到小,呈现有规律的递减,但器物的孔径却基本相同。凡是需要钻大孔的璧环瑗琮镯,其孔径一般都在5 厘米至7 厘米之间,这或许与当时的钻孔技术与钻孔工具有关,但这些有孔玉礼器都是由大到小按一定的规律依次递减制成,且这些玉礼器以配套的组合形式出现。《周礼·典瑞》“璧羡以起度”,宋代卫湜在《礼记集说》中提到:“周公摄政,始做璧羡,以起天下之度尺”。可以说,璧羡就是一个作尺子的器具,也即璧琮之于度量与权衡有着密切的关系。

图2 环镯类装饰品演变

玉琮、玉璧组合的用途之一在上文已有过简单的论述,然而玉琮单独作为玉礼器来使用,其象征符号之内涵一直众说纷纭。法国学者吉斯拉认为,琮是中溜崇拜的产物(后土神崇拜),其代表古代穴居时代房屋中央的烟囱,同时也是家族祭祀的对象。日本学者田耕作认为,琮是“有圆孔而方柱的实用品”。安克斯认为,琮是地母女阴的象征,其代表了地母的子宫,是死者的灵魂归宿。瑞典高本汉认为,琮是男子性器之函。比利时学者密舍尔认为,玉琮作用等同于“玉衡”,是用来观测天象的玉管。日本学者梅原末治认为,琮由手镯演变而来。凌纯声认为,琮象征女阴与男根。博格龙认为,琮基本理念来自《洛书》。张光直认为,琮代表了“天圆地方”的宇宙观,琮上的神兽纹是帮助巫师上天下地的“三蹻(跷)”,琮是巫师“通天地的法器”。日本学者林已奈夫认为,玉琮是宗庙祭祀神灵祖先时,祖灵降临的临时依凭之物。李文明认为,琮是束发之器。邓淑萍认为,琮是良渚文化的图腾柱。汪遵国主张,玉琮具有“敛尸”的功能。周南泉认为,玉琮仿自“地形”,应为礼地祭地之用,象征地祖。各方观点基本有10 余种,李新伟将这些观点归纳为3 类:(1)实物的模拟;(2)器物演变出的新内涵;(3)观念的模拟。

王仁湘先生以良渚墓葬玉琮出土位置为参照数据,结合《周礼·宗伯》文献描述,认为玉琮被摆放在腹部更像是男性阳具的“宗函”,其内蕴含着一种天门的来生观念。王仁湘先生将玉琮的作用功能溯源至龟甲的使用与发展,指出骨牙雕筒是演变过程中的中间过渡形态。他认同玉琮是以阴阳结合的基础理念而驱动制作的人工制品,表达了先民通过交感天地的方式祈求丰产增殖的美好愿景。对于玉琮的使用场景与方法,王仁湘先生认为玉琮与“灌祭”密不可分。笔者认为,将玉琮视作“宗函”,其文化编码更像是血缘关系支配下的来生重生观念,通过玉琮的礼器作用,将子孙的血脉紧紧联系在一起,以实现“宏观”层面的家族血脉永生。结合良渚文化越到晚期玉琮形态越高的特点,玉琮在“祭祀”使用场景下,与部族内部在时间维度的积累下所获取到的“成果”有着特殊的表述联系。

除了传统“外圆内方”的玉琮器形外,琮类改制玉器琮式锥(也称“锥形器”)与琮的关系也十分密切。大汶口时期,玉锥形器是在骨锥形器的基础上发展而来的,同样,太湖流域的玉锥形器与海岱地区骨锥形器有关,且两地的共同传统是将骨锥形器成束使用,但周晓晶认为两地与锥形器不存在直接的继承或影响关系,它们是在各自的骨器的基础上不约而同地朝向玉质材质发展。[4]234-248吴敬对良渚出土玉锥纹饰进行了分析,认为玉琮影响了玉锥形器的制作。[5]77-82然而,玉琮从南方良渚顺利发展到中原地区,并成为周礼的“六器”之一。相反,玉锥在良渚文化鼎盛中期向后期发展的过程中,玉锥形器的纹饰神圣性逐渐消退,最后到后期则全部直至消失,取而代之的是商周时代的玉柄形器。目前,对于良渚文化出土玉锥的认识主要有两种观点:一种是实用器说,认为其为先民头上簪子;另一种为祭祀品说,认为其为从骨簇发展而来的生殖崇拜偶像物。

玉琮多采用线切的切割工艺,钻孔采用双面的管钻法,而纹饰的刻印出现了圆雕、浮雕、线刻等多种工艺手法。玉饰上的纹饰古称为“瑑”,取自《周礼.春官》,《说文》专称玉琮上的纹饰“珇”。两阴夹阳的刻画手法(雕刻手法)最早发现于河姆渡文化,其被发现刻在骨器、陶器之上,这些纹饰所表现的内容多野猪、双鸟、犀牛、水牛、太阳花纹等,动物形象身上的大眼及小眼采用减地阳刻的方法构图,而且这些眼睛很大,且常在腹部两侧刻画另一对眼睛,以圆眼配尖眼的形式出现,这也是雕刻技法成熟与灵活运用的标志。河姆渡文化后,崧泽文化陶器上也出现了阴夹阳的刻法,如浙江海盐龙河潭港遗址、余杭卞家山遗址发掘出的陶豆卷足上的编织纹刻印。

二、玉琮刻纹的文化学阐释

到了良渚文化时期,阴夹阳的雕刻工艺达到高峰,纹饰变得更加精细。反山M12 出土的玉钺王(M12:100)雕刻有神鸟图,王仁湘先生将构成正整体图案的特殊纹路称为“绳束纹”,神鸟图由“绳束纹”与“旋纹”组成且均采用阴夹阳的雕刻手法,与之相似的还有玉琮王神徽纹(反山M12:98)、玉三叉形器(瑶山M7:26)、玉冠形器(瑶山M2:1)、玉权杖镦(反山M12:91)、玉权杖瑁(反山M12:103)、玉冠状器(反山M16:4;反山M17:8)、玉冠状器(反山M15:7)、玉镯(汇观山M2:34)等。笔者认为,“绳束纹”与“旋纹”共同构成了良渚玉器的“瑑”,形成了一种独特的艺术风格,而其背后的文化编码原型指向古人认知天地间充斥的一种“场域”。“场域”一词在中国古代典籍中并不常见,取而代之则是名为“气”的哲学认知。

朱熹在《答黄道夫书》中曾说过:“天地之间,有理有气。理者也,形而上之道也……气者也,形而下之器也,生物之所具也。是以人、物之生,必禀此理,然后有性;必禀此气,然后有形。”冯友兰在《中国哲学简史》中论述:任何事物都是气的凝聚,且不是独立存在的。[6]354-355一些先秦典籍也证明了这种观点,如《国语》:“夫天地之气,不失其序。”《老子》:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”“气”已经成为宇宙、自然乃至万物形成的基本要素。不过作为一种客观存在的自然现象,“气”虚无缥缈且不可看见,这使得“气”字的文字学发展演变出现了一些偏差,“气”在甲骨文中与“乞、迄”字相通[7]80,金文与甲骨文含义脱节。若不能以文字学溯源寻找“气”之根源,则还需根据“气”构筑万物的功能去分析和探究。

王振复先生在《原始信文化与人类学转向》中曾提出,“气”与“万物有灵论”中的“灵”字等同,中国文化中的“气”也可称之为“灵”。《说文》指出:“灵”字从巫,巫以玉事神。可见,“气”化生万物的编码原型与“巫”有着密切的关系。从神话学文本的角度入手,《庄子.应帝王》记载:“南海之帝为倏,北海之帝为忽,中央之帝为浑沌。倏与忽时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之德,曰:‘人皆有七窍以视听食息,此独无有,尝试凿之。’日凿一窍,七日而浑沌死。”凿窍七日对应以七为基数的创世周期,而且透视出一种由死而生的混沌创世观。

上述材料与盘古尸体化生万物神话母题相似,都以再生开启新的生存状态,其前提都需要经历“象征性”死亡,而导致“象征性”死亡的关键因素则是“凿七窍”。倏忽在给混沌凿七窍时,是以“人”为样本,但这里的“人”不是普通人而是“圣人”(巫师),司马迁在《史记·殷本纪》中提到殷商纣王时曾说:“吾闻圣人心有七窍……”王充《论衡·订鬼篇》引“世称”曰“人含气为妖,巫之类是也”。可见,混沌在被倏忽凿七窍走向“象征性”死亡之时,已然等同于“神明”为“圣人”(巫师)所做的一种仪式化行为。杨上善所注的《黄帝内经》记载:“七窍者,精神之户扉牖”,许慎《说文》:“窍者,空也,从穴”,七窍成为神明主导下的人与外界交换能量的主要通道,也是生命个体活动的外界表现。

《庄子·知北游》云:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。”王充在《论衡·物势篇》中认为:“一人之身,含五行之气,故一人之行,有五常之操。”神主通过调用七窍,为人之生而聚集气(能量),若气(能量)数散尽,只能迎来死亡。“以玉事神”的巫师在史前“政祭合一”的社会中举行仪式,他们通过玉礼器获得神明的指示,也通过玉礼器聚集天地的气以求永生,在“象征性”死亡后随葬玉礼器,并将巫师的神徽周围刻满“气”(场域),以掌控“气”的创世神话编码与图像叙事手法,进一步延续其死后世界的权力统治,以及自身不可侵犯的神圣性。

良渚神徽纹饰的表现,除了“绳束纹”与“旋纹”组合而成的场域外,其神鸟与羽冠也是神圣符号的重要表现。如反山M12:100 出土的玉钺王上除神人神徽以外,还刻有一个神鸟纹饰。值得注意的是,玉钺王上所出现的神鸟只是“形似鸟”,其图案内核之中填满了旋纹与绳束纹。结合上述分析可见,神鸟所拥有的并非是“凡界肉体”,而是由“气”(能量)聚合而成的“显圣物”。神鸟相关叙事广泛出现在“创世”神话母题之中,即蕴含着神圣能量的“神鸟”可以啄破“混沌”,为原本黑暗的世界重新带来光明。叶舒宪先生认为,鸟作为翱翔于天地之间的“使者”,其神圣的能量无处不在,而且在其沟通天人的过程中逐渐被“符号化”,鸟身上特有的羽毛就是重要的神圣符号之一。[8]62-73神圣羽毛所组成的羽冠有着沟通天与地的“信息接收器”的功能,同时也蕴含着创世神鸟神话的文化编码原型。王仁湘先生就神徽的具体图案分析,他认为神冠像是通过一整根高品质丝绸绸带回旋编缀而成,是象征着人界王权与神界权力的华冠。除了神鸟与羽冠刻纹之外,神徽的其他细节也引发各界的关注,如神徽上线描手指各不相同,如反山M12:87 第一位置的神像双手大小不同,左手小、右手大,第二、四位置神像左手四指、右手五指,反山M12:98 第三、第四、第六位置的神像双手以一种违反常理的状态将双手手掌朝前。美国考古学家发现六指人骨,根据随葬品的等级,发现多指或指向神圣性。墨西哥大学人类学家帕特里夏克朗认为,多指人墓室中死者右脚踝处发现698 颗碟形绿松石珠,近3000 颗圆形绿松石珠。如果多指指向神圣性,那么社会高层如果都是正常的五指,是否会举行“断指”仪式以保证手指崇拜的神圣性?这还需要考古资料的进一步支持。

良渚消亡后的龙山时代,玉琮的形制特点在黄河中上游表现为素面、正方体、切割的射口多且不圆弧。在山西芮城清凉寺墓地被发掘后,邓淑萍经过考证出土文物,认为中原是东南地区文化对西北地区传播的中介,清凉寺出土的玉琮代表了不同区域文化间交流的中间形态;方向明认为,齐家文化的琮主要由陕晋地区传入。

古方将石茆发现的玉琮分为两类:一类为齐家风格的方柱形竖面体,另一类为饰有良渚风格的简单兽面。[9]74-78叶茂林比较了西北和东南玉文化的异同,他注意到齐家文化重璧轻琮的现象,并认为西部接受了东部地区的礼玉观念,进一步产生了自己的创新。[10]齐家文化的玉琮表现在射间的消失和纹饰的消失。王裕昌将齐家玉文化分为3 类:一类器型高,一类整体较矮,还有一类是少见的带有阴刻纹划线。[11]5-11

齐家文化墓葬出土的玉琮有着“琮璧配”的特点。邓淑萍认为,在公元前3500年左右,璧与琮的组配开始于庙底沟文化,并在公元前2300年的齐家文化早期开始了琮璧组配礼制的定格。齐家文化玉器风格为后世三代所继承,二里头出土的玉琮特征处于龙山文化向晚商文化过渡的阶段。[12]23-37商代玉琮最集中的发现地在殷墟,以齐家式的矮体琮为主,朱乃成归纳分析妇好墓出土的14 件玉琮大多是作为装饰品而制作的,且这些玉琮都是早期玉琮的改制品,似乎整个商王朝都不曾专门制作过玉琮。[13]33-47基本上同时期的金沙遗址也出土了30 件玉琮,其中只有两节高节玉琮,剩下的全是素面玉琮。王方指出,这些玉琮的表现与长江下游的良渚文化不同,与二里头、殷墟时期的玉琮也不同,其更像是黄河上游齐家文化出土的玉琮。[14]金沙青玉长琮上端筒部有阴刻手法雕刻的神人纹饰,黄建华认为这件特别的玉器并非古代的古蜀人所作,其很有可能是从长江中下游的良渚文化地区,辗转流传到了古蜀统治阶层中。玉琮从长江良渚到黄河龙山,再到西北齐家与中原三代文化,最后加上西蜀,它将中华民族距今5000年到距今3000年的血脉通过玉文化联结在一起。