美国对华舆论的战略叙事机制及中国国际舆论斗争叙事体系探赜*

2024-01-08万立良

万立良

一、美国对华叙事:国际舆论博弈的话语表征

在国际信息传播的后真相时代,事实并非传播效果产生的充要条件,(1)高金萍、朱一达:《中国共产党国际认同的生成机制与建构路径》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2023年第2期,第21—29页。利用修辞手法整饰的叙事话语成为扩大传播效力、影响公众认知的辅佐要素。回观既往的全球信息格局,美西方国家对华的负面叙事和不实叙事充斥于国际舆论场域之中,并且,真伪交织的新闻信息更是极力将国际对华舆论引向攻击性与污名化方向,这也使得对于国际舆论的关注与引导成为中国应对当代国际竞争的必要通路。自后疫情时期以来,西方国家(以美国为主要代表)的多元信息主体沿袭国际舆论博弈的既往范式,共同生产与传播辱华损华信息,以此向中国施加外部压力。敌我界分论指出,敌人是潜在的存在,但当敌人被具体而准确地辨认出来的时刻,就是政治状态呈现的顶点状态。(2)[法]让-卢普·萨曼:《兰德公司(1989—2009):美国战略知识的重构》,张倩格、陈榆睿等译,南京:南京大学出版社2018年版,第75页。就此着眼,美国近来对华主动挑起的国际叙事正是一种立足国际舆论博弈的话语表征。

中美关系作为目前国际体系中为人瞩目的双边关系之一,无论未来呈现何种走向,都将是影响国际秩序动态变化的重要因素,这就呼唤着学界从多个维度进行系统的阐述与研究。回溯过往研究,近年来国内外学者就美国对华叙事研究的成果产出已为数不少,大致可分为以下三方面。其一,学者从具体议题或案例视角出发,就美国对华叙事进行“挖井式”的个案探究。贺先青发现拜登政府通过构建南海“同盟—伙伴关系”的叙事网络遏制中国发展;(3)贺先青:《拜登政府的南海叙事逻辑、政策意涵与行为选择》,《南洋问题研究》2022年第2期,第115—132页。美国空军战争学院学者伯吉斯·斯蒂芬(Burgess.SF)认为美国对于中国南海问题的叙事意在寻求美国在亚洲地区的力量“软平衡”。(4)Burgess,Stephen F,“Rising bipolarity in the South China Sea:the American rebalance to Asia and China’s expansion”,Contemporary Security Policy,Vol.37,Issue 1,2016,pp.111-143.其二,学者以实证主义为分析路径,揭示叙事内容背后的意识形态呈现。山秀蕾等指出美国对华安全叙事所塑造的“自我”与“他者”对立模式伴随着“恒定正义”的自我与“邪恶他者”的想象;(5)山秀蕾、刘昌明:《话语转向、安全叙事与拜登政府的对华战略》,《太平洋学报》2023年第7期,第31—44页。美国学者离·马兰迪奇(Ion Marandici)同样认同美国对华叙事中的“美式中心化”观点,他发现2020年美国对华民粹主义话语的情感诉求和风险夸大叙事达到历史顶峰。(6)Marandici,Ion,“A Second Cold War?Explaining Changes in the American Discourse on China:Evidence from the Presidential Debates (1960-2020)”,Journal of Chinese Political Science,Vol.28,Issue 1,2023,pp.511-535.其三,学者从美国对华叙事的实践框架入手,就此提出未来的应对策略侧重。龚静阳发现美西方对华污名化叙事框架主要指向统一战线领域;(7)龚静阳:《美西方对华污名化框架下统一战线话语和叙事体系构建:梳理与应对》,《统一战线学研究》2022年第6期,第129—146页。岳圣淞认为不同美国决策者的价值观外交差异通过政策叙事的不断重构得以连贯呈现。(8)岳圣淞:《图式演绎、叙事重构与冷战后美国对华价值观外交》,《世界经济与政治》2023年第4期,第26—61+157—158页。

诚然,既往研究成果涵盖了多元分析角度,对于认知与理解美国对华叙事的历程、特征、影响等要素均具有重要启示,但就美国对华舆论的叙事机制探讨、各种叙事主体在美国对华舆论中发挥了何种作用等问题,却着墨不多。事实上,在美国的对外战略传播体系中,已明确将战略叙事列为关键的战术策略,从而达到对外制敌的战略目的。(9)相关官方内容可见“Headquarters Department of the U.S. Army. Counter insurgency:FM3-24”,Federation of American Scientists,June 16,2006,http://fas.org/irp/dodder/army/fm3-24fd.pdf;PARUCHABUTR G,Understanding and communicating through narratives,School of Advanced Military Studies,U.S. Army Command and General Staff College,2012,p.13.因此,文章结合后疫情时期美国对华舆论议题,从战略叙事视角切入,分析美国对华舆论的战略叙事框架,从而拓展国际对华舆论研究的知识视野。

从实践意义视角来看,习近平总书记在党的二十大报告中创新发展了“两个务必”思想,对国家建设提出了“务必敢于斗争、善于斗争”(10)习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社2022年版,第1页.的新时代要求。面对目前国际舆论局势多变、舆论技术手段多样、涉华舆论议程多元的外部信息环境,中国需要厘清美西方国家对华舆论的叙事规律,从而更好地通过立意明确、结构完整的国际叙事体系向外传播国家话语,在有理、有利、有节的国际舆论斗争中向世界公众展示真实、立体、全面的中国形象,实现全球公众对中国的客观认知。

基于上述内容,本文旨在探索以下问题:美国对华舆论的战略叙事机制如何?中国国际舆论斗争叙事体系可以尝试从何建设?知彼知己,谋定后动。分析美国信息主体在对华舆论博弈中合塑的战略叙事机制,能够助益中国更好地制定国际舆论斗争策略,为实现中国式现代化的建设目标营造良性有序的外部舆论环境。

二、基于行动者网络理论的战略叙事分析

(一)战略叙事的理论缘起:软实力理念的操作空间深化

21世纪以来,伴随时代主题的转变,传统的军备竞赛于和平年代不再具有既往的威慑力与影响力,能够影响公众认知变化的话语叙事成为国际竞争的主要阵地。就此,美国国际政治学者约瑟夫·奈(Joseph Nye)认为,信息时代处理国际事务的成败取决于“谁讲的故事更动听”。(11)Nye J S,“Public Diplomacy and Soft Power”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.616,Issue 1,2008,pp.94-109.这一理念的提出为现代国家的综合实力建设开辟了新领域,即软实力建设。但后续研究者在对该理念的内涵深挖过程中发现,奈对软实力理念的阐述虽然点明了国家叙事能力在国际传播过程中的重要角色,但并未点明如何强化国家叙事能力。换言之,学界认为奈所创立的软实力理念是一个“缺乏解释力的混乱概念”。(12)Fan,Ying,“Soft power:Power of attraction or confusion?”,Place Branding &Public Diplomacy,Vol.4,Issue 2,2008,pp.147-158.

作为对软实力理念的理论补充和实践延展,战略叙事理念的提出大大拓宽了其操作空间。有学者认为要使叙事具有战略性,政治行为体需要选择性地解释过去、现在和未来(13)Yi Edward Yang,“China’s Strategic Narratives in Global Governance Reform under Xi Jinping”,Journal of Contemporary China,Vol.30,Issue 128,2021,pp.299-313.,以构建国际舆论中的共同意义,从而塑造国内和国际行为者的观念、信念和行为。(14)Miskimmon,A.,O’Loughlin,B. and Roselle,L, Forging the World:Strategic Narratives and International Relations,Ann Arbor:University of Michigan Press,2018,pp.56-84.目前作为大国竞争的话语武器,战略叙事已成为一种整合资源、塑造认知与争取利益的“故事呈现”(storytelling)形式。(15)许晋铭、曹德军:《国际关系中的战略叙事及其影响机制探析》,《太平洋学报》2022年第8期,第26—34页。通过战略叙事,国家可以通过连贯的叙事模板向外投射历史记忆、身份认同、争论性共识与战略利益,(16)曹德军:《大国竞争中的战略叙事——中美外交话语博弈及其叙事剧本》,《世界经济与政治》2021年第5期,第51—79+157—158页。从而服务于本国的国际政治目标。由是观之,战略叙事即是指国家政府基于本国的中长期政治目标或愿景,为实现政治目标而展示的故事性表达方式。(17)Miskimmon,A.,O’Loughlin,B. and Roselle,L,Strategic Narratives:Communication Power and the New World Order,New York:Routledge,2013,p.23.

按照战略叙事关涉的议程维度区分,现有研究路径可分为三类:一是微观议题维度的战略叙事。战略叙事的议题叙事围绕特定议程与具体事件进行锚定式叙述,通过对议题的故事描画召唤国际公众对叙事的利益认同,进而为本国的政治议题传播营造舆论基础,推动政治目标达成。二是中观国家维度的战略叙事。国家政府将战略叙事作为故事讲述的策略性手法,在融通一国的历史、现在与未来的基础上形成了全面立体的叙事格局。目前,“新冷战”叙事正成为一种潜在的国家层面战略叙事,这与部分发达国家意在压制他国发展的国家霸权主义不无关系。三是宏观国际维度的战略叙事。全球化语境下,各国间进行国际舆论博弈的目标皆是要把辩证的分析掌握在手中。(18)[法]亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海:上海人民出版社2015年版,第6页。战略叙事作为国际舆论博弈中进行话语编织的有效机制,也是国家主体进行国际竞争的一种话语能动性体现。

基于战略叙事的既往研究理路及本文研究主题特征,文章延续战略叙事的宏观国际叙事路径,以后疫情时期美国对华舆论内容为研究对象,通过文本分析法分析美国对华舆论的战略叙事机制,以避免对美国舆论博弈规律的认知误差和战略误判。

(二)战略叙事的理论解读:基于行动者网络理论的视角

作为一种新的认识论和分析方法,行动者网络理论(Actor-Network Theory,ANT)率先被运用到政治学、外交学等学科领域,有学者认为它对于分析国际信息传播活动同样具有研究适配性,如可以用作审视国际传播实践中媒介基础设施所建构的行动者网络与该网络的变化背后隐藏的资本冲突、地缘政治、社会不平等。(19)陆国亮:《国际传播的媒介基础设施:行动者网络理论视阈下的海底电缆》,《新闻记者》2022年第9期,第55—69页。

溯源理论发展,行动者网络理论由法国学者布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)等为代表的巴黎学派创立,主要包括三个核心要素:行动者(Agency)、转译(Mediator)和网络(Network)。具体而言,在ANT理论中,行动者指任何通过制造差别而改变了事物状态的东西,(20)吴莹、卢雨霞、陈家建等:《跟随行动者重组社会——读拉图尔的〈重组社会:行动者网络理论〉》,《社会学研究》2008年第2期,第218—234页。行动者可以分为人类行动者和非人类行动者,也可以分为核心行动者和其他行动者。其中,核心行动者在行动者网络构建中起主导作用。(21)[法]布鲁诺·拉图尔:《科学在行动:怎样在社会中跟随着科学家和工程师》,刘文旋,郑开译,北京:东方出版社2005年版,第418页。转译是行动者之间互动影响的关键环节,具体分为四个阶段:一是问题化(problematization),即核心行动者用自己的语言把其他行动者的问题和兴趣转换出来的过程;二是利益相关化(interessement),即核心行动者根据其他行动者的目标赋予其相应的利益;三是征召(enrollment),即核心行动者尽可能把其他行动者纳入到相关网络中来;四是动员(mobilization),即推动所有行动者在构建的网络中发挥自身作用。(22)Latour,B,“Postmodern?No,simply amodern!Steps towards an anthropology of science”,Studies in History and Philosophy of Science,Vol.21,Issue 1,1990,pp.145-171.通过转译,行动者之间构建了“表达—认知—理解”的互动关系,最终形成利益网络联盟的状态。(23)袁红、李佳:《行动者网络视角下突发公共事件的谣言协同治理机制研究》,《现代情报》2019年第12期,第109—120页。

面对美国对华舆论博弈的多元议题及敌意叙事,既往研究虽然对部分美国对外叙事单元的叙事内容展开了分析,但并没有站在更宏观的结构视角分析美国对华舆论中多元行动者之间的叙事互动关系,从而忽视了国际舆论斗争的整体性、互嵌性与流动性。学者谢元等认为,行动者网络理论可以更加注重多元主体的结构与互动,避免以往研究中只注重一对或几对社会关系的不足。(24)谢元、张鸿雁:《行动者网络理论视角下的乡村治理困境与路径研究——转译与公共性的生成》,《南京社会科学》2018年第3期,第70—75页。基于此,本研究认为就美国对华舆论的战略叙事分析需要放宽研究视野,不仅要强调国际信息传播过程中的多元行动者角色,同时需关注各战略叙事主体之间如何相互协作,实现资源整合的过程。

综上所述,行动者网络理论之于本研究的适配性主要体现在两个方面:一是行为主体的理论适配。美国对华舆论的叙事主体多元,ANT基于现实主义思路,主要关切互动网络中的复合关系,并不明确区分行动中的主客体属性,这种敞式景观的理论特征极其契合美国对华舆论中战略叙事主体的“复调化”特点;二是ANT侧重对创新实践的理论解释。ANT强调应当观察“正在形成的科学”(science in the making),而不是“已经形成的科学”(ready-made science)或者“既成科学”(all-made science),(25)刘文旋:《从知识的建构到事实的建构——对布鲁诺·拉图尔“行动者网络理论”的一种考察》,《哲学研究》2017年第5期,第118—125+128页。即其将创新视为转译过程(innovation as translation process)的出发点。(26)肖鳕桐、方洁:《内容与技术如何协作?——行动者网络理论视角下的新闻生产创新研究》,《国际新闻界》2020年第11期,第99—118页。目前,美国对华舆论中的战略叙事内容及主体尚处于持续迭代阶段,立足行动者网络理论视角剖析各行动主体间复杂的互动关系,能够就其动态过程中的本质规律进行发掘与归纳。概言之,研究以行动者网络理论为分析框架,尝试将国际舆论博弈中的多元行动者充分纳入到一个交互性的分析架构之中,从而检视各主体间的叙事关系及叙事张力。

三、美国对华舆论的战略叙事机制解析

(一)战略叙事目标:操控国际舆论干扰中国发展稳定性

《威斯特伐利亚和约》奠定了民族国家建构基础,而随着大众媒介的勃兴,国族意识、民族主义的兴起,形成了国家间“想象的共同体”。(27)沈悦、金圣钧:《从软实力到“暖实力”:中国国际传播理念创新的话语、维度与愿景》,《东岳论丛》2023年第2期,第62—75页。中美虽同属全球共同体,但美国历来对中国表现出深刻的矛盾心理,(28)Charles,T,James A N,“The Polls-Trends:American Ambivalence Toward China”,Public Opinion Quarterly,Vol.65,Issue 1,2001,pp.124-138.这在美国近两届政府执政期间表现得尤为明显。2021年2月4日,拜登上任14天便在讲话中强调美国的领导地位必须应对中国日益增长的与美国竞争的野心,要在经济、政治、军事、科技、外交、人权、知识产权、海洋权益、国际秩序与全球治理及国际领导权等各领域与中国进行“系统竞争”。(29)Joe Biden,“On America’s Place in the World”,The White House,February 04,2021,https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speechesremarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/.2022年10月12日,拜登政府公布了上任后的首份《国家安全战略报告》,在报告中拜登政府将中国视为“最严峻的地缘政治挑战”,并认为“中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图,又有越来越多的经济、外交、军事和技术力量来推进目标的竞争者”。(30)“National Security Strategy”,The White House,October 12,2021,https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf.2023年2月,美国政府将民用气球定义为“间谍气球”,借由“气球事件”操纵国际舆论抹黑中国。2023年6月1日,美国总统拜登在美国空军学院毕业典礼上演讲时再次炒作涉华议题,声称“美国不寻求与中国冲突或对抗……但已经为激烈的竞争做好了准备。我们将捍卫我们的利益,捍卫我们的朋友,捍卫我们的价值观”。美国政府的偏向性叙事从国家层面将中国界定为美国发展的最大障碍,持续分离中美关系,推动对华国际舆论的观点极化。

究其本质逻辑,美国对华战略叙事的目标在于通过负面叙事引导对华不利的国际舆论环境,进而干扰中国发展,达成美西方霸权的国别凌驾。事实上,美国对华战略叙事的持续极端化与负面化走向都与其国家利益观有着密切关系:寻找外在敌人“转嫁危机”、促成内部团结是美国稳固国家利益的一贯做法。苏联作为美国在冷战时期的“头号敌人”,也曾是美国对峙时期最长的外部敌人。二战结束后不久,美国就开始利用各种媒介渠道在全球范围内污名化苏联的敌人形象,给苏联贴上“邪恶帝国”的标签。积年累月的战略叙事使苏联成为美国民众心中“最邪恶也最具威胁的敌人”,这种“敌人”塑造的历史后果便是当今美国民众对俄罗斯国家形象的负面评价。而早在世纪之交,与中国相关的负面叙事也曾短暂地被美国政府提及,但“9·11事件”和2003年美国入侵伊拉克事件的相继发生,使得国际恐怖势力成为美国公众注意力的更大焦点。后疫情时期,“中国威胁论”等叙事被再次重提,这既顺应了对华强硬派的国内意见,也意在获得中间派和反战派的群体支持,进而统合国内对华舆论,助力美国在对华舆论博弈中的权力利益攫取。

(二)战略叙事主体:以美国政府为主、媒体与知识精英为重

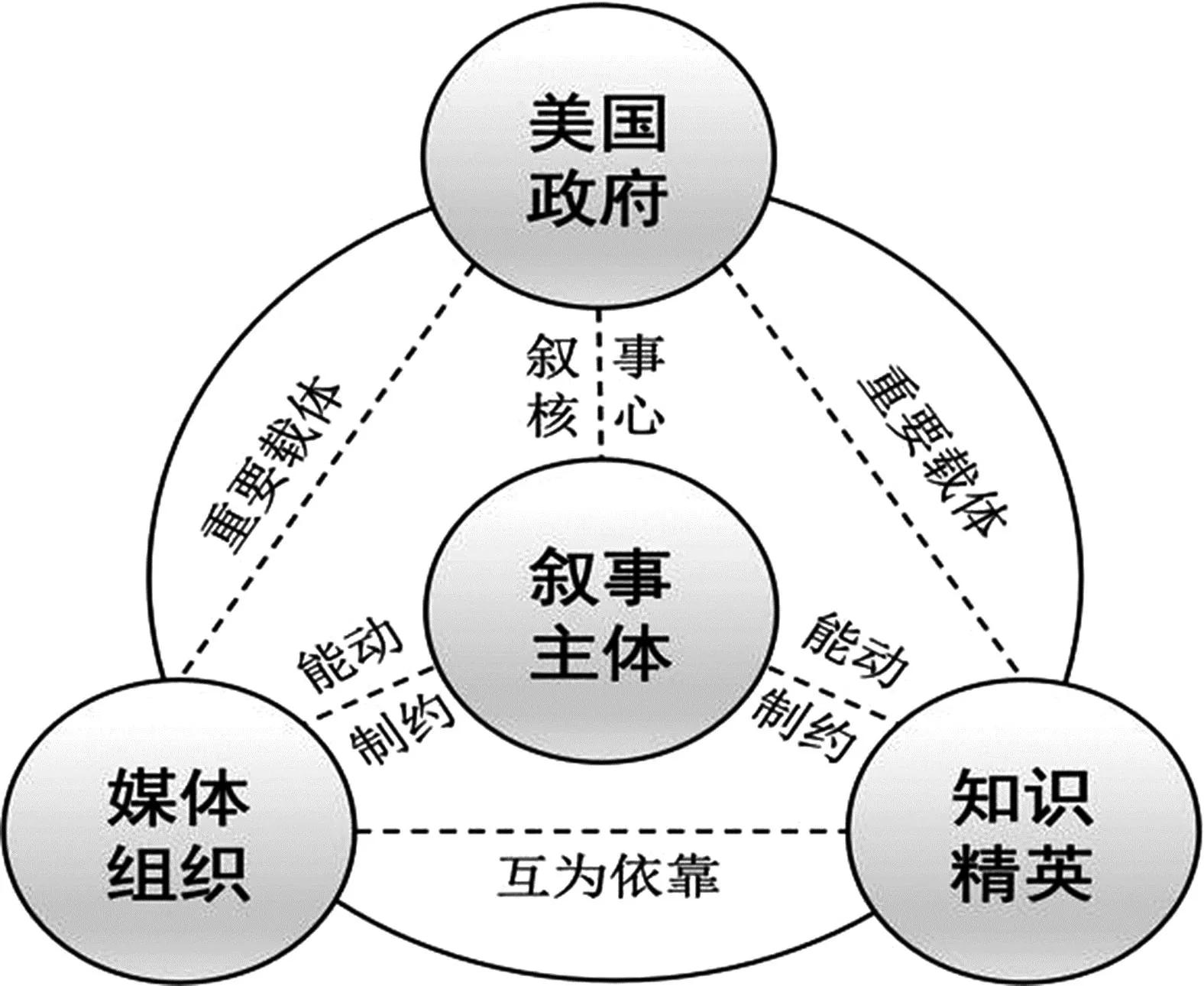

依据行动者网络理论,行动者可分为起主导作用的核心行动者和被主导的其他行动者。在美国对华舆论中,叙事行动者主要以精英机构与精英人群为主,呈现出核心行动者(美国政府)及受到政策影响的其他行动者(媒体组织、知识精英)交织互动的对华叙事图景(见图1)。

图1 美国对华战略叙事主体及关系图

政府层面,美国国务院、国防部、国家情报体系、国会等行政立法机构是政府对华舆论博弈的导向者。其中,又以负责外交事务的美国国务院为战略体系核心。在特朗普政府时期,时任美国国务院政策规划事务主任克伦·斯金纳(Kiron Skinner)公开将中国称为美国第一次面对的“非白种人对手”。拜登政府时期,美国政府沿袭了前任政府的对华政策理路,美国国务院于2022年12月16日专门成立了“中国事务协调办公室”(简称“中国组”),旨在为落实美国对华竞争的目标服务。事实上,在美国国务院成立“中国组”前,美国众议院(2020年5月)、国土安全部(2020年7月)、国防部(2021年2月)都已经相继成立了针对中国的小组部门。美国政府成立诸多应对中国的工作小组和单位意在从多角度释放政府偏向,渲染损华舆论,进而为从多方位遏制中国发展铺垫前期话语叙事。

美国政府负责释放对华舆论博弈的信息内容与价值偏向,美国媒体则担纲了扩大政府声浪、呼应美国乃至全球公众关注与支持对华战略叙事的关键角色。在报道国际新闻时,美西方媒体经常会以新闻叙事的客观真实作为说辞,提出要捍卫全人类的民主和自由,然而本质上都是为了维护资本主义国家的利益。(31)[美]爱德华·S.赫尔曼,[美]诺姆·乔姆斯基:《制造共识:大众传媒的政治经济学》,邵红松译,北京:北京大学出版社2011年版,第100页。美国社会虽然将媒体视为三权分立政体外的“第四权力”,对政府享有独立的监督权,美国媒体也对外宣称自身的相对独立性,但美国媒体实质上也是美国政治目标的合谋者。正如美国学者沃斯伯恩(Wasburn,Philo C)指出,尽管美国新闻媒体上的国际新闻丰富多彩,它们其实都始终致力于“生产并不断再生产一个相当一致的美国形象”。(32)Wasburn,Philo C,The Social Construction of International News:We’re Talking About Them,They’re Talking About Us,State of Tennessee:Greenwood Pub Group,2002,p.19.目前,美国政府已加大对于媒体的战略资助,强化其在对华舆论中的发声本领。据美国全球媒体署(“美国之音”主办机构)2024财年预算显示,美国政府相较2023年增加拨款5930万美元,用于资助其对华国际舆论工作。(33)“USAGM FY24 budget responds to growing threats to information”,U.S. AGENCY FOR GLOBAL MEDIA,March 13,2023,https://www.usagm.gov/2023/03/13/usagm-fy24-budget-responds-to-growing-threats-to-information/.

作为连接知识与权力的桥梁,美国知识机构及学者在美国决策、舆论等方面发挥重要影响。美国对华舆论中的知识机构具体可分为两类:一类是民调型机构。民调机构通过数据分析等手段影响国际舆论,制造对立方的负面形象,往往借“科学之名”行“污名之实”。美国著名传播学者曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)将“抹黑”归纳为三步:第一步是挖掘目标的政治黑料;第二步是把黑料送给民调专家,由他们精确测算对于受众最具破坏性的黑料;第三步是策划团队将民调专家通过调研测算的结果进行包装,将最具破坏性的两三件黑料投放给媒体,甚至定向传递给受众个体。(34)Castell,M,Communication Power,2nd,Oxford:Oxford University Press,2013,p.197.另一类则是智库型机构。近年来,“中国学”成为美国智库“中国问题政策分析”的主流范式。据美国宾夕法尼亚大学发布的《2020年全球智库指数报告》显示,排名前十的美国智库中,就包括兰德公司、传统基金会、美国企业研究所等涉华议题研究密集、报告成果与政府态度相似度高的美国智库。以最负盛名的兰德公司为例,其前身是美国冷战时期的研究机构,创办宗旨即是在冷战中为美军提供军事服务,为政府“增权益能”的实践属性使其难以摆脱权力影响,也无法做到其标榜的发出“理性声音”。在美国对华舆论的战略叙事体系中,美国知识机构和学者以“理性分析”的知识生产作为自身的战略贡献,为美国政府的政治话语提供理论支撑,作证美国对华攻势的必要性。

(三)战略叙事过程:多行动主体由分到合的转译合谋

行动者网络理论认为,转译是行动者网络得以形成并能够动态保持稳固的根本原因,(35)王增鹏:《巴黎学派的行动者网络理论解析》,《科学与社会》2012第4期,第28—43页。所有行动者都处于转译和被转译之中,不同的行动者通过彼此“转译”达成共识。通过战略叙事,美国政治鼓噪者融通了“中国威胁论”的过去、现在和未来的战略意义,并将自身战略目标编织进一个个独特的故事中进行全球传播,以此大范围地影响民众认知,使信息接受者从战略叙事中看到舆论目标,进而形成相近的政治追求。本节选取美国对华舆论中的“TikTok出售门”为案例视角,呈现完整的战略叙事过程。

首先,框定战略话语,通过抢占叙事定义权圈定战略叙事的目标范围。斯蒂文·卢克斯(Steven Lukes)在《权力:一种激进的观点》中提出的三维权力观理论认为,拥有权力者能够塑造人们的观念、认知和喜好,使人们接受他们在既有秩序中的地位,把不平等的权力关系合法化、自然化。(36)Steven Lukes,Power:A radical View,Basingstoke:Macmillan,2005,pp.1-68.美国借由各类信息传播渠道,以自上而下的信息权力关系与传播关系向外扩散战略叙事的框定功能,最终体现为对TikTok议题的叙事定义。2020年7月17日,特朗普在社交媒体平台Twitter(现名X)发文:“TikTok已被发现会监控用户手机剪贴板上的内容。应当签署禁止TikTok的请愿书。”进一步,美国参议院国土安全和政府事务委员会于7月22日投票通过了“禁止在联邦政府设备上使用TikTok”的法案。7月31日,特朗普又以“国家安全问题”为由,宣布将封禁TikTok。根据美国对于TikTok议题的战略叙事内容,其重点突出TikTok的信息安全威胁,认为TikTok的数据收集方式会泄露美国用户的个人和专有信息,号召美国司法及民众共同抵制TikTok。美国对于TikTok议题的叙事框定,既突出了相关叙事者在话语关系中的主体地位,亦圈定了TikTok议题的矛盾焦点,使得叙事第三方对于TikTok安全问题的涵化式接受。

其次,凸显战略利益,强化对华战略叙事的说服力与参与度。当下主权国家追求的国际承认是一种建构主义意义上的承认,即通过不断地输出信息,说服国际社会认可其国家或政府以及意识形态。(37)任孟山:《国际传播与国家主权——传播全球化研究》,上海:上海交通大学出版社2011年版,第118页。付诸战略叙事实践,美国叙事主体的话语目标重点在于通过突出战略的利益相关性吸引受众参与,以此达成塑造公众认知与影响舆论走向的说服效果。自特朗普政府宣布对TikTok进行抵制后,美国商务部又宣布将以危害美国国家安全等理由对TikTok进行极限施压,并给出直接封禁平台或将业务低价出售给美国公司两条“出路”。美国政府部门的叙事背书为美国企业的利益争夺铺设了通路。8月1日,CNN等美媒报道称微软有意并入TikTok在美业务并已与字节跳动进行并购商谈。微软官方网站在隔日发布的通告《微软将继续讨论购买TikTok在美业务》中表示:“微软准备继续谈判在美收购TikTok事宜,感谢特朗普亲自参与收购‘TikTok’!”作为对资本行为的回应,特朗普于8月3日再次恐吓TikTok必须在9月15日前卖给美国企业,否则必须关门。概言之,美国对华战略叙事借由强调共同利益达成主客体之间的叙事恰合,以此增强叙事内容的参与效果。

再次,征召战略主体,扩大战略叙事利益网络范畴。征召尽可能多的各方行动者参与利益争夺,形成行动者合力是完善战略叙事网络的动力源。作为美国对华战略叙事的核心行动者,美国政府借由各种传播手段整合了其他行动者的对华目标和话语态度。8月7日,特朗普签署行政令表示,任何在45天内仍与TikTok开展业务的美国公司都将受到制裁,迫使字节跳动从TikTok撤资。8月14日,特朗普再次签署行政令延长了TikTok的业务出售时间,要求字节跳动在90天之内出售或剥离TikTok的在美业务。并且,《纽约时报》等美媒报道,特朗普明确表示不倾向允许一家美国公司收购TikTok在美业务并在美运营。这意在为其他利益争夺主体的参与留出准备时间与谈判空间,如脸书创始人扎克伯格认为中国窃取了美国的核心技术,并积极推动TikTok封禁的一系列举动。美国政府通过战略叙事发起政治鼓动行为,拉拢其他行动主体的行动参与,以此扩大了战略叙事的利益网络。

最后,扩散战略叙事,构建对华叙事同盟。后结构主义理论学者詹姆斯·鲍尔·吉(James Paul Gee)认为,话语带有政治性,在使用中处处能够透露出人们的社会身份、政治态度等,能够“创造和建构了我们周围的行为和世界”。(38)Paul G.J,An Introduction to Discourse Analysis:Theory and Method, London:Routledge,2000,pp.2-11.在“TikTok出售门”事件发酵后期,美国在国家外部通过战略叙事形塑话语认同,影响了其他国家对中国科技公司的公众想象,如印度政府于2020年7月封禁TikTok在印市场运营即是例证。在国家内部,美国对华战略叙事既形成了话语强制,也通过叙事话语塑造了群体内部共识,形成对外的战略合力。于此目标导向下,数字技术成为美国向外扩散对华战略叙事的隐蔽途径。据美国斯坦福大学网络观察室报告显示,美国在社交媒体上搭建了针对中国的巨大宣传网,通过设立虚假账户、传播相似内容、制造话题热度等手段,发动政治宣传和造谣行动,其中不乏与中国科技公司相关的宣传主题。综合来看,美国借由共识性话语凸显战略叙事的主体姿态,进而构建对华叙事同盟,向中国施加外部舆论影响。

(四)战略叙事后效:构建叙事同盟网络,压制中国话语空间

行动者网络是由诸多行动者通过共同行动构成的利益一致性关系,进而形成合力推动目标实现。在美国对华的战略叙事中,多元行动者经由战略叙事转译搭建了叙事同盟网络,以此推动其压制中国国际话语空间的目标落地。文章认为,美国建构的对华战略叙事同盟网络具有固化西方公众对华态度、压制中国国际信息传播空间、阻碍美国民众客观认知三重效应。

固化对华态度,强化西方公众的刻板印象。自特朗普政府时期起,美国便将中国定性为“修正主义国家”,认为中国崛起正在改变现有国际秩序,以此获得更优的国家发展空间。美国自封为世界秩序的维护者,借此开始主动关涉中国的内部发展问题与外部国际关系,企图破坏中国与其他国家的友好合作,收缩中国在全球话语场中的国家空间,例如,美国将中国提出的“一带一路”倡议等国际合作计划都进行了负向评价,呼吁他国远离相关议题。并且,美国媒体也借由各种触发性事件大做文章,进一步污名化中国的合法行为,如美国三大报(《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》)对涉华新冠病毒疫苗的报道都缺乏客观公正,将中国对外提供疫苗与“政治野心”相联系。(39)高金萍、刘媛媛:《讲好中国疫苗故事的策略研究——基于美国三大报涉华新冠肺炎疫苗报道的分析》,《国际传播》2021年第4期,第17—33页。拜登政府上台后,其在前任特朗普政府对中国发展“有罪推定”的基础上,将中美竞争的国际博弈落地为一种既成事实。政府层面的战略指向很快受到美国舆论信息主体的呼应,美国文字媒体(报纸、通讯社、学术刊物等)、电视媒体(CNN、Fox、ABC等)、智库机构等竞相参与其中。美国对华战略叙事使得中美竞争格局中的舆论议题复杂化,其使用的“威胁国家”“信息窃取”等污名化叙事也进一步固化了西方公众对中国的刻板印象。

强定叙事角色,压制中国国际信息传播空间。美国在对华战略叙事中进行了分类别的国家定位,这旨在借由界定叙事角色凸出美国在全球信息传播中的支配性地位。具体而言,美国将中国界定为改造全球秩序、干扰他国发展的“破坏者”;将中美之外的其他国家,尤其是第三世界国家及地区界定为中国“威权主义”的“受害者”;将自身则塑造为维护现有全球秩序、倡导公平正义价值的“英雄”国家。立基于此,美国在中国内政与外交两个维度上进行了叙事角色“落地化”。在中国内政维度上,“国际规则”“负责任国家”等概念是美国干扰中国内部政策的常见叙事主题。如拜登曾在国会发言中提出,美国要联合西方盟友,“让中国负责地遵守规则,不管是涉及南海或是关于台湾的协议,或者其他一系列问题,都遵守规则”。(40)Joe Biden,“Remarks by President Biden in Press Conference”,The White House,March 25,2021,https://www. whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/03/25/remarks-by-president-biden-in-press-conference/.在中国外交维度上,后疫情时期,俄乌两国的地缘冲突成为美国大做中国文章的新议题。如由美国国会出资建立的自由欧洲电台(Radio Free Europe)认为中国提出的“对话解决冲突”等和平倡议纯粹是一种站边行为。(41)“Blinken Assails China’s ‘Alignment with Russia’ over Ukraine Invasion”,Radio Free Europe,November 15,2023,https://www.rferl.org/a/blinken-china-russia-talks-wang/31936167.html.美国的叙事角色认定是一种“双标式”的战略叙事实践,这一定程度上改造了中国的外部信息场,从而压制中国的国际传播信息空间。

催生涉华阴谋论,阻碍美国民众对中国的客观认知。政治心理学家罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)认为,在充满不确定性的国际社会中,人们受认知能力的局限、信息的不充分等诸种因素的影响,很容易产生错误知觉。(42)[美]罗伯特·杰维斯:《国际政治中的知觉与错误知觉》,秦亚青译,上海:上海人民出版社2015年版,第53—71页。正因为美国政府、媒体等机构组织对于中国相关信息的间断性与碎裂性呈现,美国公众对于中国的认知往往存在逻辑接洽和事实认知上的不足,这直接催生了涉华信息的“灰色地带”,这为涉华阴谋论提供了生发土壤。例如,后疫情时期,美国政府提出的“新冠溯源论”等涉华阴谋论盛行,美国智库哈德逊研究所、美国国际战略研究中心的涉华智库报告也为“新冠溯源论”的壮大提供了“科学依据”,部分美国公众将新冠病毒识别为中国克制美国的“病毒武器”。阴谋论盛行的舆论环境最终导致美国民众对中国的认知持续负向化,对比美国盖洛普调查(Gallup poll)近五年的数据,易见美国民众对中国持积极评价的比例持续下降并已至历史最低点(从2018年的53%到2020年的33%,再到2023年的15%),视中国为敌人甚至是“头号敌人”的美国民众大幅增加。不可否认,美国民众对中国的负面认知与美国政府对华战略叙事中的阴谋论内容有着紧密联系。

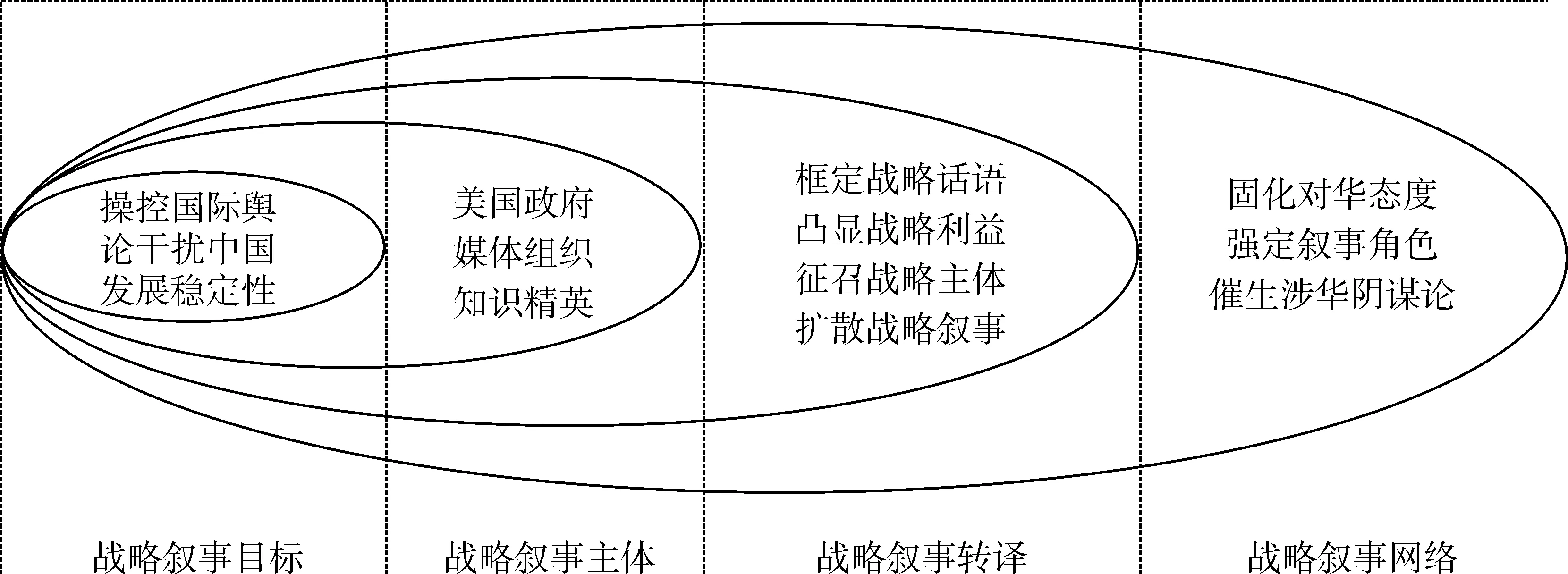

综上,文章就美国对华舆论的战略叙事机制进行了整体性解析(见图2),为理解负面叙事纵深化的国际舆论博弈格局提供了新的认知框架。

图2 美国对华舆论的战略叙事机制

四、构建中国国际舆论斗争的叙事体系

全球传播时代以来,诸多国际事件业已证明,国际舆论场中话语权的不平衡分配与持续性博弈往往正是国家间的现实利益冲突的显像表征。正因如此,国际舆论斗争也存在着不进则退的一般规律。(43)林斯娴:《新时代大周边舆论环境研究:结构、特征及启示》,《太平洋学报》2022年第11期,第82—91页。基于此,结合上文对于美国战略叙事机制的分析及过往中美舆论斗争实例,研究认为未来中国国际舆论斗争的叙事体系建设可从叙事主体、叙事技巧、叙事渠道、叙事对象和叙事目标五个维度具体展开,从而在国际舆论斗争中向世界公众展示中国形象,传播中国声音。

(一)叙事主体:以复调化形式联动国际舆论斗争力量

国际竞争背景下,进行国际舆论斗争是应对国际对华敌意叙事的正向举措,而联动各类叙事主体则是推动国际舆论斗争叙事体系构建的内生力量。德国军事理论家克劳塞维茨(Clausewitz)在《战争论》中认为:“战争中的斗争不是个人之间的斗争,而是由多个部分组成的整体间的斗争。”(44)[德]克劳塞维茨:《战争论》,李传训编译,北京:北京出版社2012年版,第10页。因此,面对美国现已形成的以政府为主导、多主体共同参与的“全方位”对华战略叙事机制,中国尤须在国际舆论斗争中敞开沟通交流的渠道与平台,征召更多国际叙事主体的积极参与。具体而言,中国国际舆论斗争应建立以维护本国政治形态为核心、官方机构与民间组织共同参与的合作叙事关系。目前,在党和政府层面的官方力量外,媒体组织、智库机构、民间交流组织等主体均已成为国际舆论斗争的中坚支柱。并且,随着全球传播主体的衍化,民间个体也逐渐成为国际舆论斗争的重要力量。2020年3月下旬,欧美部分机构和企业借口人权问题抵制中国新疆棉花,制造对华舆论议题,中国插画师团队乌合麒麟创作了漫画《血棉行动》(Blood Cotton Initiative)予以回应,漫画将大量西方企业的品牌符号和媒体符号置于黑奴采摘棉花的血腥场景之中,以此隐喻美国的血腥发展史。这幅隐喻嘲讽漫画引发国际舆论高度关注,并被路透社等国际主流媒体大量转发,成为中国国际舆论斗争的典型案例。

需要明晰的是,各叙事主体在合作叙事过程中应注重舆论斗争内容的自洽与续洽。所谓自洽,是指叙事主体的发布内容及风格应当与主体特性相适配,续洽则是指叙事主体的发布内容应当与官方话语保持逻辑一贯和上下一致。习近平总书记在2021年中央政治局第三十次集体学习时的讲话指出:“讲究舆论斗争的策略和艺术,提升重大问题对外发声能力。”(45)《加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国》,《人民日报》2021年6月2日,第1版。发挥各类叙事主体的共同力量,是推动国际舆论斗争叙事体系构建的出发点,更是提升对外发声能力的着力点。

(二)叙事技巧:在拆解对华舆论议题中传播中国话语

从19世纪的“三社四边协定”(Ring Combination)到20世纪的《多种声音,一个世界》(The McBride Report),再到如今的“赛博空间霸权”(Cyberspace hegemony),世界新闻信息场一直以来都按照西方国家的利益诉求被切割分配,其中,美国又成为最大的利益抢占者。依靠国际信息传播体系建设的先发优势,美国将“美式和平”(Pax Americana)定型为自身在国际信息场中施行霸权主义的固定模式。沿循既成模式,美国对华舆论博弈往往是将“黑色宣传”与“灰色宣传”进行杂糅,借由“议题搭车”的信息议程设置手段向中国抛诸复杂多变的“舆论包”。

面对此种情况,中国对外舆论斗争主体不能存有“毕其功于一役”的速战想法,而要充分考量舆论议题的杂合性及其次生危害性,抓住关键痛点,一事一议,逐个击破。2021年11月5日,新华社发布了题为《美方在新冠病毒溯源问题上对中国的恶意诽谤与事实真相》的通讯文章,(46)《美方在新冠病毒溯源问题上对中国的恶意诽谤与事实真相》,新华网百家号,2021年11月6日,https://baijiahao. baidu.com/s?id=1715609251562350230&wfr=spider&for=pc.对“美方声称新冠肺炎聚集性病例最早在武汉出现”“美方诬称中国科学院武汉病毒研究所可能泄漏新冠病毒”“美方诬称中方在疫情暴发初期掩盖真相”等22条恶意诽谤及14项美国治疫不当做法(如“美国放任游客向他国输出病毒导致当地疫情暴发”)进行了详细陈述与对比梳理,文章采用摆事实、讲逻辑、附论据的阐述方式将对华舆论议题一一拆分,直观比较谬误与真相,将中国话语内嵌于国际舆论斗争的议题拆解之中,借美国对华的舆论关注度进行中国话语的海外传播。

(三)叙事渠道:聚焦社交媒体与平台媒体的信息触达

立足信息技术更迭的数字传播语境,具有更强数据交互性和受众交际性的社交媒体和平台媒体已然超越了报纸、电视等媒介工具,成为国际舆论斗争的主渠道,而对于社交媒体和平台媒体的主权把持也成为西方国家维持信息霸权、扩大对华舆论影响力的新领域。目前,美国已强化了对于中国出海平台的钳制与打压,这具体表现在两个方面:一是压缩中国社交媒体和平台媒体的海外落地空间,意在逼迫其从美国市场退场。上文引证的TikTok即为美国重点限制对象。自2020年8月的“TikTok出售门”到2023年5月17日美国蒙大拿州成为首个颁布“禁止使用TikTok”正式法案的地方州,TikTok始终深陷美国政府的权力裹挟。二是尝试削弱中国对外传播主体在国际媒体平台中的信息可信度和传播力。2023年9月,美国社交媒体平台脸书的母公司Meta宣布已删除7704个脸书账户、954个页面和15个群组,原由是它们可能在传播亲华信息。

美国对于新兴媒体的持续关注正说明了数字媒体在国际舆论斗争中的重要作用。事实上,这与西方国家民众信息消费习惯的变化密不可分,据美国皮尤研究中心最新调查数据显示,目前大约有33%的30岁以下美国成年人定期从短视频社交媒体TikTok获取新闻信息。(47)“More Americans are getting news on TikTok,bucking the trend seen on most other social media sites”,Pew Reach Center,November 15,2023,https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/11/15/more-americans-are-getting-news-on-tiktok-bucking-the-trend-seen-on-most-other-social-media-sites/.因此,建立多维完整的国际传播矩阵和海外平台体系,是对西方公众实现直接影响,从内部打破美国政府营造的对华“信息茧房”的可行路径。目前,CGTN等国家媒体已完成在海外媒体平台的账号入驻,但也需要加强更多非官方信息传播主体加入,进而以社交媒体和平台媒体为数字基点进行舆论斗争,向西方国家受众传播立体真实的中国声音。

(四)叙事对象:重视与中国边海相邻近的地区及国家

使用挑拨离间的方式扰乱地区形势、破坏国家间的有序关系是美国对华舆论战的常用手段,如南海争端(涉及中国与东南亚国家关系)、钓鱼岛争端(涉及中日关系)、黄岩岛冲突(涉及中菲关系)等边海问题中均可见美国在幕后的叙事助推。其中,钓鱼岛争端是印证美国参与挑拨中国与边界相近国家关系的重要例证之一。美国政府和媒体在涉及钓鱼岛争端的表态和报道中,明确表达美国对日本的支持立场并声称《美日安保条约》涵盖钓鱼岛,又关注中日在钓鱼岛周边的军事活动,渲染日本对中国在钓鱼岛周边行动所表示的担忧。面对美国在钓鱼岛争端事件中的“推波助澜”,中国外交部通过历史梳理明确了地区归属问题,并借由每日例行记者会向中外媒体表达了中国立场,进行舆论反制。(48)《外交部就美国防长涉南海言论、钓鱼岛问题等答问》,中国新闻网,2015年4月8日,https://www.chinanews. com.cn/m/gn/2015/04-08/7193048.shtml?from=androidqq.

实际上,全球信息的联动互嵌使得国际舆论具有明显的“介导效应”。顺此思路,对于信息强权国家的国际舆论斗争能够间接对其他国家产生影响效果。大道不孤,德必有邻。中国对于美国等西方国家的国际舆论斗争过程中,侧重回应与中国边海邻近国家及地区相关的涉华舆论,这一方面能够强调中国坚持和平发展,维护国家完整统一的执政理念,另一方面能够鲜明表达中国对于涉及本国领土争议问题的坚定态度,从而在国际舆论斗争中实现维稳周边发展环境、维护国家领土主权的叙事成效。

(五)叙事目标:立基人类命运共同体理念达成叙事共意

走进新世纪的第三个十年,各类地缘政治冲突事件的全球危害性不断扩大,如果美西方国家依旧只追求本国利益最大化而压制他国正当话语的自由表达空间,最终任何国家都将无法独善其身,国际舆论场也必将永远乱象不止。恩格斯曾言:“因为我们对手说黑的,我就说白的——这纯粹是服从对手的规则,这是一种幼稚的政策。”(49)马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集(第35卷)》,北京:人民出版社1973年版,第437页。着眼可能深化的国际舆论乱局,虽然美国以零和博弈思维编织对华叙事,但中国在进行国际舆论斗争中除了指出美国对华叙事谬误外,不能“应美而动”采用敌意性态度与敌对手段进行叙事实践,而应以人类共同价值为主旨进行共情式叙事,进而达成国际合作的共意沟通。

中国在应对美国对华舆论的战略叙事过程中,要转换国际舆论斗争的话语思维,立基人类命运共同体理念超越西方国家的霸权话语框架,向世界公众传播中国的和合话语框架。具体而言,一是突出和平发展的价值观内核,增进中国理念与国际议题的衔接。目前,国际舆论场中的现实焦点之一便是地区冲突,但战争对于地区人民的伤害后果却囿于信息强权国家的意识形态偏见而难以得到世界各国的及时关注。由是如此,中国在进行国际舆论斗争的过程中,应当以现实行动传播维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨,表达自我立场,为受困国家的民众发声,展现对于世界人民的关切与友好。二是强调全球发展的共通性问题,呼吁应对“共同敌人”。德国社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)认为,在风险社会中,未知的和意外的后果将成为历史和社会演进的主导性力量。(50)[德]乌尔里希·贝克、[英]安东尼·吉登斯、[英]斯科特·拉什:《自反性现代化:现代社会秩序中的政治、传统与美学》,赵文书译,北京:商务印书馆2001年版,第10页。目前,全球气候变化、生态环境污染、生物多样性锐减等复杂议题都是涉及世界各国的普遍性风险,中国需要在国际叙事中强调相关议题,推动关涉各国的共同问题成为国际舆论讨论的未来焦点,进而在对问题的携手治理中推动人类共同家园的向善建设。

五、结语

2023年11月16日,习近平总书记在旧金山中美元首会晤中提出了“旧金山愿景”,并指出中美各自的成功是彼此的机遇。愿景所内涵的“五个共同”提议为中美两国的双边关系建设指明了新的航向,也意在呼吁美国能够与中国加强团结合作,携手应对全球性挑战,促进世界安全和繁荣。却顾所来径,面向新愿景。在未来的中美关系建设中,中国同样不能松懈斗争思想,继续为中国合理关切发声,为中国人民利益发声。正如毛泽东所言:“斗争是团结的手段,团结是斗争的目的。以斗争求团结则团结存,以退让求团结则团结亡。”(51)《毛泽东选集(第二卷)》第2版,北京:人民出版社1991年版,第745页。因此,开展未来的中美合作要采取又团结又斗争的方式方法,必须斗争的就作斗争,可以团结的就讲团结。

着眼具体行动实践,美国政治科学协会主席约翰·奥尔德里奇(John Aldrich)研究发现,在美国政体内部,无论是民主党抑或共和党,美国政客都倾向于在竞选中“打中国牌”来应对选民的焦虑情绪。(52)John Aldrich,Jie Lu,and Liu Kang,“How Do Americans View the Rising China?”, Journal of Contemporary China,Vol.24,Issue 92,2015,pp.203-221.随着2024年美国总统大选的日益临至,美国对华的不实叙事及污名化叙事可能呈现又一高峰,届时中美舆论斗争势必继续存在。在国际对华舆论博弈局势愈发严峻的信息环境下,中国若要进一步提升国际传播效能,向世界公众展示真实、立体、全面的国家形象与执政党形象,便不能消极坐等国际舆论平衡,奢望既有掌握话语权的国家“拱手让权”,必须把握机会主动发出本国的声音。(53)新华通讯社课题组:《学习习近平关于新闻舆论的重要论述》,北京:新华出版社2022年版,第156页。因此,在中美双边关系发展与美国2024年总统大选的长短期议程交织背景下,中国需继续关注美国对华舆论的战略叙事机制,构建中国国际舆论斗争叙事体系,及时正本清源,避免落入美国内部冲突的“垫背陷阱”。(54)赵鼎新:《“创造性破坏”与“垫背陷阱”——美国的性质与中国的应对》,《文化纵横》2021年第5期,第30—42+158页。如此,方能助益中国在国际舆论斗争中的应势而动与顺势而为,为中国发展营造有利的外部舆论环境的同时,推动国际信息传播秩序构建。