我国体育学科国际学术话语权呈现分析与提升策略

2024-01-08夏江涛蒲毕文

夏江涛,蒲毕文

(1. 广州体育学院 休闲与数字体育学院,广东 广州 510500;2. 广东金融学院 体育教研部,广东 广州 510521)

2016 年5 月,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上讲话时指出,不断推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新,努力构建一个全方位、全领域、全要素的哲学社会科学体系。如何实现在中华民族伟大复兴过程中与世界互动,共建一种新的话语体系,参与、共享并逐步提升话语地位,最终实现中国国际话语权的提升,离不开中国自主的知识体系。一个学科的学术体系只有依托自己的话语体系才能作为一种对象性的存在被表达出来,为人们所知晓和理解(田心铭,2020)。体育是国际交流的通用语言,是展示国家综合实力和国际竞争力的平台,是软实力的呈现方式,是中国哲学社会科学体系的重要组成部分,也是宣介中国、传播中国价值观的有效路径。加快构建中国特色体育学话语体系,是建设新时代中国体育哲学社会科学“三大体系”的重要内容,也是体育学实现实力充盈和理论自信的必备“软实力”(赵富学等,2022)。

全球化进程在助推世界体育文化繁荣的同时,也逐渐形成了由西方体育话语主导的体育全球化(刘亮 等,2019)。我国体育学科国际话语权在国际上的影响力问题已引起我国学者的关注,如刘云龙等(2020)以SSCI 和A&HCI 收录文献为研究对象,对我国体育哲学社会科学国际生产力、影响力、扩散力和发展力进行计量分析,发现我国体育哲学社会科学国际影响力水平不高,发展力和扩散力水平表现一般;陈更亮(2017)认为我国体育学术期刊的国际传播力整体羸弱, 难以为高水平体育科研论文的发表提供优质、高效的国际传播平台。一些学者对我国体育学科国际话语提升路径进行了研究,如王雷等(2022)认为体育学术国际话语权提升的突破口在于坚持以马克思主义为理论指导,构建民族传统体育学话语体系,做好竞技体育学术话语的“双向阐释”,加强原创性理论研究,积极创办体育哲学社会科学国际期刊,提升对外学术话语传播主动性;邰峰等(2021)认为拓宽体育学术视野、树立话语先机意识,注重核心概念提炼与理论的持续创新,学术界与媒体协作推广学术话语传播是提升中国体育学科国际话语权的有效路径;杨桦等(2022)认为只要将对中国体育理论的探索置于全球视野中,置于用中国智慧和方案解决世界体育难题的过程中,中国体育理论的国际化就会自然展开;段晓昱(2023)认为从价值理念、构建目的、话语主体、话语内容、表达路径、影响对象等维度提出民族传统体育话语体系的构成要素,有利于促进民族传统体育的国际化交流,进一步提升我国体育的国际话语权和国际形象。

综上,我国体育学科国际学术话语权的研究取得了较多的进展,但也存在概念有待进一步明确、内涵还需进一步廓清、呈现平台与提升路径仍待进一步明晰以及定性研究多而定量研究少等问题。本研究试图运用量化分析的方法,通过分析我国体育学科国际学术话语权的呈现现状,在明确体育学科国际学术话语权概念、内涵及呈现平台的基础上,探究中国学者体育科学学术影响力、引领力和竞争力演变及发展趋势,分析影响我国体育科学国际学术话语权呈现的因素,进而提出我国体育科学国际学术话语权提升策略。

1 概念界定与研究方法

1.1 核心概念的定义及其内涵

权力通过话语表达,话语则是权力的具体表现(蒲毕文 等,2022)。福柯(2017)指出,话语即权力,人们通过话语赋予自己权力。他认为话语权可以理解为一个群体施加于另一个群体的普遍支配系统,其影响通过持续不断的衍生而遍及整个社会集体,可将权力理解为多重的力量关系,力量关系相互支持、分裂或矛盾(黄华,2006)。由此可见,话语权作为一种话语实践的关系,通过话语表达施动者的权力,是“力”和“利”的统一。国际学术话语权则是指一个国家或地区在国际学术领域发表意见、参与讨论、制定规则、塑造话语体系的能力和权利(余波 等,2021a),本研究基于此定义对国际话语权进行分析。

关于话语权内涵,朱晓峰等(2022)认为学术话语权是通过各种话语表达形式对外传播学术成果产生的足以影响乃至引起其他行为体认识和行动的能力。郑杭生(2011)认为学术话语权包含学术创造更新权、意义赋予权和学术自主权;刘云龙等(2020)认为学术话语权主要是文献生产力、文献影响力、文献发展力和文献扩散力;余波等(2021b)针对国际生物领域、朱晓峰等(2022)针对国际图书情报领域研究认为,国际学术话语权主要由学术影响力、学术引领力、学术竞争力等方面共同构成。根据观点的认可度、新颖度及内涵的准确性,本文主要从学术主体的学术影响力、学术引领力和学术竞争力3 个方面来考察学术话语权。

学术影响力是国际学术话语权的重要表现,是指在某时段学术研究在所处的科研领域内对科研活动的影响范围和影响深度,也是学术研究的质量和数量的协同影响(余波 等,2021b),涉及学术观点、理论、研究成果等在全球范围内的传播和影响程度。由此,本研究认为学术影响力是指国家(地区)或区域中学者、期刊等对某一学术研究领域的影响范围和影响深度;国际学术话语影响力是学者、研究机构或学术团体在国际学术界对话语的塑造和引导能力,包括学术声誉和认可度、学术引用和知识传播、学术合作和国际影响以及学术领导等,共同决定学者或机构在学术话语中的影响力和地位。

学术引领力在国际学术话语权中具有重要的作用。赵蓉英等(2022)认为学术引领力是学者或研究机构通过其研究成果、创新观点和理论构建对学科领域产生影响和引导作用;Zheng 等(1997)研究认为学术引领力是指进行知识指导、塑造研究方向并影响特定领域发展的能力。由此,本研究认为学术引领力是指学术主体在某一领域学术话语权的地位和优势,主要表现为学者或研究机构通过研究成果、创新观点及理论构建对学科领域产生影响和引导作用。学术引领力主要包括理论创新和研究突破、学术影响和知识传播、思路引领和学术倡导、国际合作和学术交流,学者或机构通过创新性的研究、理论构建和思想引领等发挥其国际学术话语引领力。

学术竞争力是决定国际学术话语权可持续发展的关键,是指同一学术领域内学术主体的相对位置,主要表现为学者、研究机构或学术团体在学术领域中获得认可、产生影响的能力。学术竞争力涉及学术成果产出、学术声誉和影响力、学术资源、社会合作与合作网络、学术领导力和学术创新能力等,通过积累优秀的学术产出、建立良好的学术声誉、获取充足的研究资源、拓展学术合作与网络、展现学术领导力和创新能力,形成更高水平的学术竞争力。良好的学术竞争力能有效提升学术影响力和学术引领力。

国际学术话语权需要通过具体的平台进行呈现。呈现平台是指学者、研究机构或学术团体进行学术交流、知识传播和影响力展示的具体渠道和路径(余波 等,2022a)。常见的国际学术话语平台主要有学术期刊、学术会议、学术研讨会、学术社交媒体平台、学术出版物以及学术研究机构。中国学者已然成为国际体育学科研究不可或缺的力量,通过国际合作、学术交流、论文发表、国际会议参与、国际学术组织任职等方式呈现中国体育学科学术话语权。但国际合作、学术交流、国际会议等难以统计且缺乏统一的评价标准,为此,本研究基于学术期刊这一呈现平台,系统梳理和分析我国体育学科国际学术话语权的呈现现状、演进趋势和影响因素。

1.2 国际学术话语权呈现分析的数据筛选

基于可操作性、国际认同度等原因,本研究选取Web of Science(WOS)数据库为数据采集平台,收集我国学者在体育学科领域发表的学术论文数据,分析我国学者①本研究将作者单位署名为中国单位的视为中国学者。在体育领域的学术话语权。检索策略如下:检索范围=WOS 核心合集;检索式为WC=(Sport Sciences);检索类型为“ARTICLE” OR “REVIEW”;检索截止时间为2022 年12 月31 日。通过WOS 检索可知,自1997 年首次收录中国学者的体育学科论文开始,到2022 年12 月31 日,WOS 共收录4 999 篇来自中国(不含中国台湾)的体育方向的研究论文。

随后采用Python 对WOS 核心合集相关信息进行收集,分别对刊文标题、被引率、刊文国家、作者、刊文标题、刊文杂志、杂志分区(journal citation reports,JCR)等信息进行收集。以收集的数据为基础,分别从学术影响力、学术引领力、学术竞争力3 个方面对我国学者在体育学科领域的国际话语权进行量化分析,研究我国学者在体育学科领域的国际话语权。具体研究思路如图1 所示。

图1 研究思路Figure 1. Research Thoughts

1.3 国际学术话语权呈现分析的指标选取

在学术影响力方面,知识传播扩散过程中,科学文献是知识的载体,科学文献间的引证关系是知识获取、转移、创新以及应用的媒介(阮光册 等,2022)。学者在知识传播过程中因知识传播构成影响,具体到文献即发文和引用产生学术影响力(高志 等,2015)。首先,现阶段衡量学术影响力的指标主要为学术发文量、施引文献量、被引频次等,因此,本研究采用这3 个指标为基本的学术影响力、引领力和竞争力衡量指标,对体育学科中我国学者的学术话语权进行评价。其次,我国体育学者的学术影响力也体现在体育学科论文被其他学科论文引用的情况,为此,进一步引入施引学科来评价体育学科中我国学者的学术影响力。再次,体育的学科交叉、跨学科特征显著(周爱光,2022),多学科交叉学术论文的影响力高于单一学科学术论文(Uzzi et al.,2013)。跨学科参考文献测度主要由学科集成化指数(黄颖 等,2016)、Shannon 信息熵(叶林,2008)、Rao-Stirling(R-S)指数等指标测量。因R-S指数充分考虑了跨学科的多样性、均匀性及差异性(施顺顺,2019),故本研究选择R-S 指数测量体育跨学科影响力,该值越高表明学科间差异越大,跨学科属性越强。由此,本研究采用发文量、施引文献量、被引频次、施引学科量、R-S 指数等指标,评价体育学科中我国学者的国际学术影响力。

在学术引领力方面,学术引领力反映的是引导和带动学术发展的能力。相关研究主要聚焦于学术主体,如期刊出版与学术引领之间的关系(齐辉 等,2019)、学术主体引领作用和意义(余波 等,2022b)等。学术主体是学术话语的生产者,也是话语引领力的创造者,不同层面的学术话语主体对科研产出、学者影响力以及科研合作模式等产生较大影响。就学术主体而言,主要包括个体学术主体、组织机构学术主体、国家学术主体。而学术引领力主要考察个体学术主体产出的学术成果的数量、质量与影响力,以及其引导和带动学术发展的能力。由于高产作者、高被引学者、核心作者等在学术引领力方面作用更明显,本研究选择这3 个指标测量学术引领力。

在学术竞争力方面,学术发展力和生产力是科研评价的基础,也是反映某一研究领域学术实力的重要标志。不同学者对学术竞争力展开了研究,如朱浩(2011)认为学术竞争力主要包括学术资本竞争力、学术组织竞争力、学术文化竞争力、学术成果竞争力、学术(系统)外部关系竞争力;董月玲等(2013)采用ESI 收录论文数量、论文被引用次数、热门论文数、篇均被引次数、获得的成果数及授权专利数等指标评价学术竞争力;朱晓峰等(2022)从论文角度出发,分别从交叉学科发展趋势、高被引论文演化流变、JCR 分区演化等方面研究学术竞争力。基于实证数据可获得性,交叉学科发展趋势、高被引论文演化流变、JCR 分区演变过程具有数据易获得性,且是国际公认的学术竞争力指标,因此,本研究选择以上3 个指标测量学术竞争力。

2 我国体育学科国际学术话语权呈现分析

2.1 我国体育学科国际学术影响力的呈现分析

2.1.1 跨学科影响力情况

参考WOS 学科分类,对我国学者体育学科研究成果进行交叉分类。WOS 数据库Sport Sciences 分类中,中国学者共刊文4 999 篇,体育学科与骨科、外科、生理学、康复学、神经科学、酒店休闲体育旅游等十几个学科交叉开展跨学科合作较多。仅从刊文数量来看,体育与骨科、外科、生理学等学科交叉融合研究较多;从刊文被引情况来看,研究与实验医学、社会学、商业与经济学等学科交叉合作的论文被引率较高(图2、3)。由此可见,我国学者体育学科刊文一大特点就是与其他学科频繁合作。

图2 体育学科与其他学科交叉刊文数量Figure 2. The Quantity of Cross-Disciplinary Publications between Sports Science and Other Disciplines

图3 交叉学科刊文篇均被引率Figure 3. Average Citation Rate of Publications in Cross-Disciplinary Fields

2.1.2 国际学术影响力指标的变化情况

分别对发文量、施引文献量、被引频次、施引学科量、R-S 指数进行计算,采用“中国/全球”(China/Worldwide,C/W)的形式直观呈现指标值(表1)。

表1 中国体育学术影响力评价指标统计表Table 1 Statistics of Academic Influence Evaluation Indicators of Sports in China C/W

表1 数据显示,体育学科我国学者国际影响力逐年提升,刊文学科已覆盖19 个学科,与国际持平;施引学科逐步增加,最多时升至155 个,超过1997 年的77 倍。汇总1997—2022 年数据发现,我国体育学科发表论文数量占全球体育学科发文总量的2.63%;篇均被引与全球相差甚微;体育学科中国学者发文的施引学科总量达206 个,与全球体育学者施引学科220 个仅相差14 个。由此可见,体育学科中国学者论文对外具有较强的知识扩散能力,国际体育学术影响范围较广。

由表1 数据可知,1997—2002 年中国学者在体育学领域总体发文数量不多,被引次数不高,单篇被引逐年增加,但与全球整体水平仍存在较大差距。此阶段我国学者在体育学领域发文数量不多,每篇文章均具有一定的引用率,对外具有一定的知识扩散能力,我国学者在体育学科初具国际影响力。2003—2008 年中国学者在体育学科领域发文数量逐年增多,施引文献逐步增多,涉及学科高达131 个,与全球学者在体育学科中的差异缩小。该阶段我国学者在发文数量、论文被引情况、施引文献等方面都有明显的提升,中国学者对外知识传播能力显著增强。2009—2022 年中国学者在体育学科领域发文数量逐年增加,论文被引情况与全球差距逐年减小,施引文献增加较为明显,施引学科高达206 个。整体而言,该阶段我国学者发文数量逐年增多,施引文献和施引学科呈现增加趋势,表明中国学者在体育学科领域学术扩散能力逐年增强。

2.1.3 国际学术影响力的发展历程与特点

分析我国学者在国际体育学科学术影响力发展历程,厘清学术影响力的演化路径,可以为全面掌握我国学者国际体育学科学术影响力提供参考。本研究基于R-S 指数变换趋势,结合我国学者在体育学科领域发表的学科交叉型文章中其他学科的首次出现时间①WOS会对收录的论文进行学科分类。,绘制我国学者体育学科学术影响力发展趋势图(图4)。结合中国学者刊文情况及R-S 指数,可以发现我国学者在国际体育学科领域学术影响力发展经历了以下阶段:

图4 我国学者体育学科领域学术影响力发展趋势图Figure 4. Chart of the Developmental Trend of Chinese Scholars’Academic Influence in the Field of Sports Science

1)起步探索阶段(1997—2002 年)。该阶段我国学者共发文129 篇,涉及公共、环境和职业健康学,神经科学与神经病学,营养与饮食学,教育与教育研究,生理学,康复学和生物物理学等交叉学科,每篇论文平均施引37.78 次,R-S 指数为0.328,与全球R-S 相差0.092,由此可见,中国学者已经在世界学术界崭露头角,但R-S 指数与国际相差较大,说明中国学者在国际体育学科领域学术影响力和知识扩散能力仍有待进一步提升。1995 年《奥运争光计划》明确指出,要通过科学研究提高运动员训练和竞技水平;1996 年以“科技兴体”为主题的全国体委主任会议召开,标志着我国体育训练科学化大幕全面拉开。这一阶段与运动员训练有关的神经科学、生物物理学、营养与饮食学、心理学等要素成为研究者关注的重点,相关研究成果推动了竞技训练水平的提升,也为成果发表提供了基础。但受语言、考核制度、观念等影响,这一阶段我国学者仍以成果应用为主,学术成果在国际学术刊物发表不多,未能形成广泛的国际学术影响力。

2)快速发展阶段(2003—2008 年)。这一阶段出现了老年病学和老年学、免疫学等新交叉学科,R-S 指数增长到0.432,与全球水平仅相差0.020,年度施引学科数最高时达131 个,表明中国学者在国际体育学科领域学术影响力逐年扩大,初具国际影响力。2001 年北京申奥成功,同年科技部等部委启动了“奥运科技(2008)行动计划”,旨在举办一届高科技的奥运会,应用现代科技理念、手段,集成先进、科学的训练方法,全面提高我国运动员的科学训练水平和运动竞技水平;2002 年,我国开始与国际科研机构展开合作,促进了体育科技发展水平的提升,拓宽了我国学者的学术视野,更为我国学者学术研究成果走向世界提供了途径。客观而言,北京奥运会对科技化水平的要求,促进了中国学者在体育学科领域国际影响的提升。

3)平稳夯实基础阶段(2009—2022 年)。这一阶段学术影响力发展平稳,出现了普通内科和研究与实验医学两个交叉学科,R-S 指数为0.442,且与全球R-S 差距扩大到了0.040,受语言差异、平台数量等影响,我国学者的研究成果扩散速度与国际相比略有下降,施引扩散周期变长(李冬青,2021),相较于快速发展阶段,R-S 指数的增幅增速与全球水平差距略有扩大。该阶段被引学科高达204个,说明中国学者在体育学科领域学术影响范围不断扩大,影响程度不断加深,成为国际体育学科领域学术贡献主流力量。

2.2 我国体育学科国际学术引领力的呈现分析

2.2.1 我国体育领域高被引和高产学者的演变

从高被引学者、高产作者、核心作者等3 个方面对体育学科领域我国学者的引领力展开分析,本文依据普莱斯定律,基于WOS 数据计算出各阶段的阈值,具体阈值详见图5①考虑到可读性及图标的美观、简洁性,本文仅选取代表性的数据进行呈现。。

图5 体育学科领域我国高产学者和高被引学者演化图Figure 5. Evolutionary Graphs of Highly Productive and Highly Cited Scholars in the Field of Sports Science in China

起步探索阶段(1997—2002 年)共19 位高被引学者,其中最高被引学者累计被引376 次;发文最多的作者仅发表7 篇论文,未达到8 篇的阈值,无高产作者。由此可见,在起步探索阶段,我国学者在体育学科领域开始具有学术引领力,但相对微弱。20 世纪90 年代,国际学术研究交流逐年增多,跨国学术研究活动显著增加,国际学者合作、国际学术论文平均作者数量、跨国合著论文数量显著增加(朱晓峰 等,2022)。

快速发展阶段(2003—2008 年)共152 位高被引作者,总被引频次数为93 631 次,高产作者6 位,累计发文85 篇。该阶段我国学者在体育学科领域学术引领力逐步提升,但整体仍不高。自我国取得夏季奥运会举办权以来,围绕提高我国竞技体育水平、培养体育科技人才,采用“请进来、走出去”的方式邀请国际体育学者来华交流,派遣青年学者前往世界各地学习和交流,促进我国体育学科领域国际化发展,为我国体育学科领域学术引领力发展打下了基础。2008 年奥林匹克科学大会的成功举办,为我国学者构建了重要平台,扩大了学术外拓的传播渠道,拓展了我国学者的视野,促进了我国学者研究成果的国际化,提升了我国学者在体育学科领域的学术引领力。

平稳夯实基础阶段(2009—2022 年)共362 位高被引作者,总被引频次为345 589 次,其中Feng Hua 被引频次高达1 151 次,高产作者达126 位。这一阶段我国学者在体育科学领域学术已在国际学术引领力方面展现出一定的实力。随着北京奥运会成功举办,我国竞技体育迈上了新台阶,成为国际竞技体育领域的关注焦点,吸引了大量国际学者前来交流学习,推动了我国学者在体育学科领域研究的国际化;其次是“双一流”发展战略的实施,提升了我国高校的整体科研水平,大量实验室的建立和国际学术交流的开展,为我国高水平科研活动的开展提供了保障。最后是随着互联网时代的到来,学者之间交流的便利性大幅提升,推动了国际合作的深化,也为我国学者在体育学科领域提升国际学术引领力提供了渠道和实现途径。

2.2.2 我国体育领域核心学者的演变

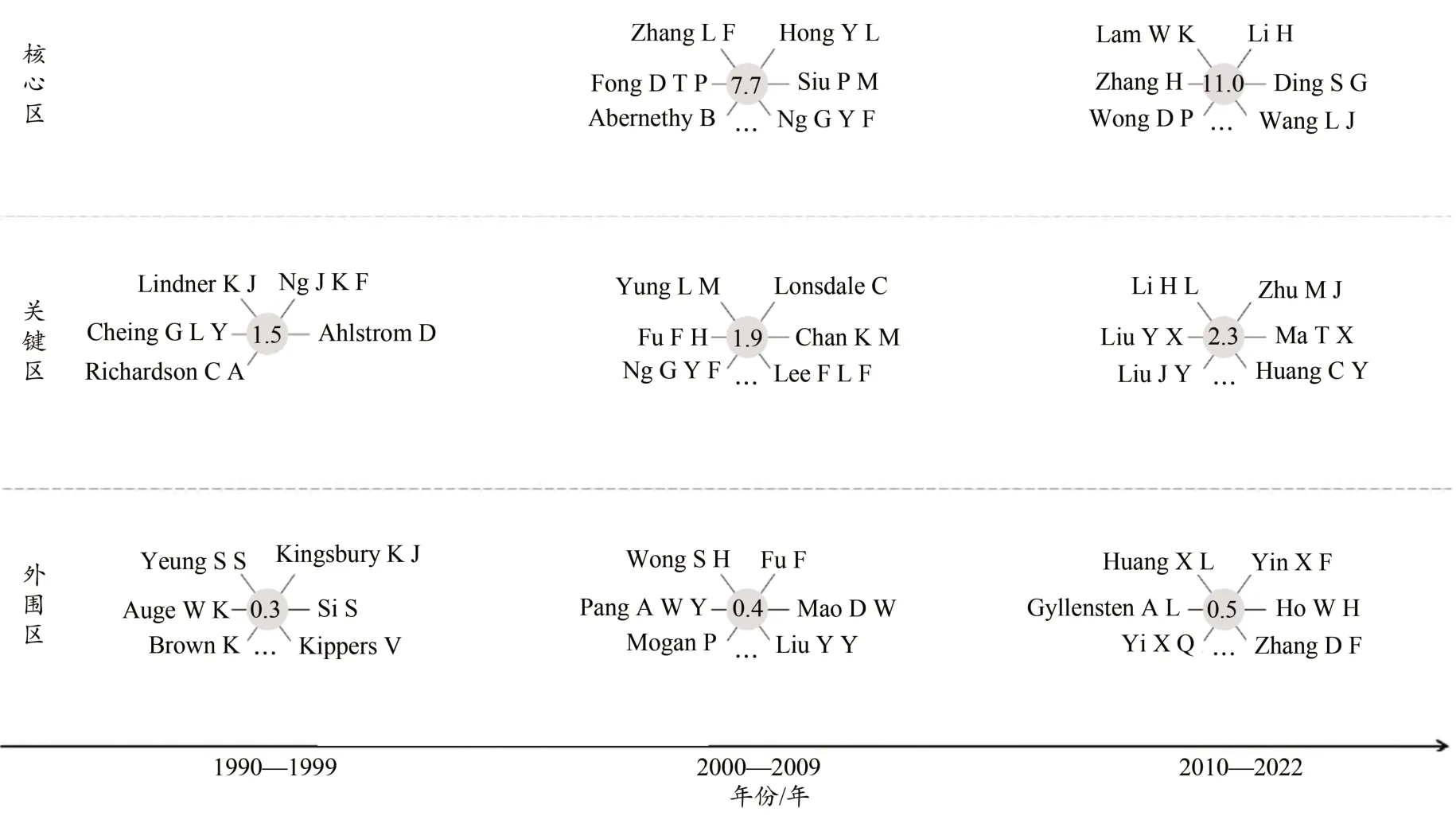

核心学者是学科领域研究的重要引领者,分析我国体育领域核心作者的演变,是厘清我国学者在体育学科领域学术引领力的重要途径。汤强等(2016)依据领域贡献值的大小对国内计量学领域的作者作了等级划分,即核心区、关键区和外围区,以学术文章引用为基础数据进行加权计算。本研究据此分析出我国体育领域学者贡献并提取核心学者,绘制我国体育学科领域的核心学者演变图(图6)。依据贡献值进行区域划分,核心区贡献值占体育领域总贡献值的前25%,关键区占体育领域贡献值50%,图中数字为不同区域学者的核心贡献值。由图6 可知,体育领域从最开始无我国核心学者,逐步发展到在核心区出现大量我国学者,其贡献值也在不断增加,说明我国学者在体育科学领域的学术引领力经历了从无到有、由弱到强的发展过程。

图6 体育学科领域我国核心学者演变图Figure 6. Evolutionary Graphs of Core Scholars in the Field of Sports Science in China

图6 数据显示,20 世纪90 年代我国学者在体育领域的关键区仅5 位学者,数量占全球的0.07%,关键区平均贡献值仅为1.5,核心区暂无中国学者。这一阶段我国学者在体育领域研究处于起步探索阶段,尚未形成国际影响力,在国际体育领域引领力相对较弱。21 世纪前10 年,我国学者在体育领域核心区学者达到13 位,贡献值7.7,关键区55 位,贡献值增加到1.9。这一阶段北京奥运会成功举办,推动了我国科研机构与国际科研机构合作,大量专家学者前往其他国际机构学习交流,促进了学术交流和发展。中国体育健儿在北京奥运会上的精彩表现,引起了国际学者的关注,这种关注也辐射到学术界,中国体育学科的研究成果也成功吸引了国际体育学者的注意力,一定程度上为我国学术引领力的提升奠定了基础。

2010—2022 年,我国核心区学者增至126 位,贡献值为11.0,关键区学者更是高达326 位,贡献值进一步增长到2.3,多位学者从关键区上升到核心区。学术文章的被引次数是评价学术成果的重要方面(Garfield,1972),关键区和核心区学者的增加表明我国体育学者的国际学术影响力在不断增长。按此趋势,随着我国关键区学者贡献的提升,在不久的将来可能在体育学科领域涌现一大批来自我国的学术引领者。

2.3 我国体育学科国际学术竞争力的呈现分析

2.3.1 体育学科的高被引论文演化分析

体育学科领域高被引论文是指被引频次靠前的论文,是我国学者学术竞争力重要表现指标。本文以被引频次前1%论文为高被引论文的标准,以2011—2022 年间高被引论文为分析对象,通过与高被引论文数量最多的4 个国家进行对比,分析我国学者在体育学科领域高被引论文演化趋势(图7)。

图7 高被引论文演化流变对比Figure 7. Comparative Analysis of the Evolution of Highly Cited Papers

由图7 可知,美国高被引论文无论阶段性还是在整体上都占据较高的领先优势,一定程度上说明美国学者在体育学科领域竞争力领先世界其他国家。英国和加拿大学者高被引论文数相对较多,挪威学者在体育学科也具有较好的竞争力。从高被引论文数量来看,我国学者虽已崭露头角,但与美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家仍存在一定的差距。阶段性来看,我国高被引论文数量整体落后于国际高被引论文国家,2011—2013 年间我国仅有2 篇高被引论文,美国等国家的数量则相对较高,反映出体育学科领域我国学者竞争力不足。2014—2016 年我国高被引论文成倍数增长,表明我国体育学者的科研成果日益得到重视和认可,此前大量的科研积累,也为我国学术竞争力的提升奠定了坚实的基础。整体来看,体育学科领域我国学者竞争力虽然取得了长远的发展和进步,但与体育学科发展较好的国家相比仍存在差距。因此,仍需努力提升科研质量,提升国际学术竞争力。

2.3.2 体育学科领域JCR分区演化

JCR 是国际认可程度最高的学术论文水平评价体系之一,JCR 将收录的学术期刊按照四分位数分为4 个等级,即Q1、Q2、Q3、Q4,其中Q1 是指影响力前25%的期刊。本研究分析对比体育学科领域我国学者发表的学术论文分区情况及演变趋势,在高被引论文分析基础上,进一步分析我国学者的国际学术竞争力。以2011—2022 年WOS 收录的体育学科领域文章为研究对象,按照不同JCR 报告对期刊进行分区匹配,确定不同文章分区,选取国际发文量前4 的国家与我国进行对比(表2)。

表2 2011—2022主要国家JCR发文分区情况Table 2 JCR Quartiles of Papers Published by Major Countries from 2011 to 2022 篇

由表2 可知,美国学者在体育领域的总发文量遥遥领先于其他国家,这与高被引论文情况基本一致。中国、美国、英国、加拿大、澳大利亚五国Q1 和Q2 区论文占该国全部论文的比例分别为62.9%、65.4%、64.3%、60.6%、73.1%,均超过总发文量的50%,提示学术质量竞争仍是各国学者关注的焦点。体育学科领域中,我国学者在Q1 区发表论文仅1 635 篇,约为美国的15.6%,与英国、加拿大、澳大利等国家也存在一定差距。与欧美等发达国家相比,我国体育学研究起步相对较晚,且WOS 收录论文以英语为主,以致我国学者发文总量落后于欧美主要学术产出国。

就学术竞争力演变趋势而言,以JCR 论文分区数据为分析对象,运用Power BI 制作流水图,分析体育学科领域我国学者学术竞争力的发展趋势。如图8 所示,在2001 年之前,我国学术竞争力相对较弱,Q1 区发文仅23 篇,远远落后于美国、加拿大、英国、澳大利亚等国家,如美国在Q1区发文1 252 篇。2001—2010 年,我国Q1 发文达到315 篇,虽然与美国等国家仍存在较大的差距,但进步明显,反映出我国体育领域学者的迅速成长;2011—2020 年呈现出快速发展趋势,不断缩小与美国、英国、加拿大、澳大利亚的距离,逐渐成为国际体育学术研究的主要竞争者。

图8 体育学科领域主要国家的期刊论文分区演化图Figure 8. Evolution Chart of JCR Quartiles of Journal Papers in the Field of Sports Science in Major Countries

综上所述,经过近30 年的努力,我国学者在体育学科领域竞争力逐年提升,不断缩小与欧美国家的差距。我国学者的体育学科国际话语权不断提升,主要表现在:一是我国体育学科国际学术影响力不断扩大,跨学科影响力与学科领域影响力均逐年提升;二是我国体育学科国际学术引领力不断增强,高被引学者、高产作者和核心作者日渐增多;三是我国体育学科国际学术竞争力有所增强,高被引论文总量有一定程度的增加。然而,也应清醒地认识到,虽然我国体育学科国际学术影响力和引领力增长较快,但最核心的竞争力与主要学术产出国仍有较大差距,体现出我国体育学术成果质量提升速度与数量增长速度的不匹配。

2.3.3 体育学科与相关交叉学科协同发展情况分析

运用Python 爬取体育学科及相关学科年度发文数量,绘制学科交叉发展协同图(图9),对体育学科与主要交叉学科学术成果的协同发展趋势进行分析。图中圆点越大,则表示交叉程度越深。由图9 可知,体育学科领域主要交叉学科包括骨科、康复学、生理学、营养与饮食学、社会科学-其他主题等,发展协同趋势一致,增量大。就学科交叉协同发展趋势而言,1990—2000 年主要相关交叉学科差异不大,我国学者在体育学科领域处于起步探索阶段,尚未形成较强的话语权,学术竞争力偏弱;2001—2010 年主要交叉学科发展趋势开始分化,发展规模大小不一,学术交叉显著增强;2011—2020 年交叉学科发展规模截然不同,学科交叉程度不断深化。

图9 体育相关交叉学科协同发展图Figure 9. Collaborative Development Diagram Indicating the Synergy among Cross-Disciplinary Fields Related to Sports

综上所述,骨科、康复学、生理学、营养与饮食学、社会科学-其他主题是与体育学科领域交叉极多的学科,是提高学术竞争力的重要学术话语源泉,也是我国学者在体育学科领域提升学术竞争力的主要方面。为此,我国学者可围绕骨科、康复学、生理学、营养与饮食学、社会科学-其他主题等开展研究,发表高水平研究成果,提升在体育学科领域的学术竞争力。

3 影响我国体育学科国际学术话语权呈现的因素

3.1 体育学科国际学术成果产出数量和质量不足

国际学术成果的产出数量和质量是衡量一个国家或地区学术影响力和竞争力的重要指标,也是影响其国际学术话语权的重要因素,它既能反映学科的研究水平和创新能力,又能反映学科的研究特色和优势。现有数据显示,我国体育学科国际学术产出数量和质量仍面临困难和挑战:一方面,我国体育学科在国际学术期刊发文量不足(图8),2011—2022 年总发文量仅4 142 篇,约为美国的12.6%、英国的40.3%;Q1 区发文量约为美国的15.6%,与英国、加拿大、澳大利亚等国家也存在较大差距。另一方面,我国体育学科国际学术期刊发文质量不高,1997—2022 年,我国学者发表的学术论文共被引89 207 次,仅为体育学科论文总被引量的1.69%。

我国体育学科国际学术成果产出数量和质量不足的主要原因在于:一是国际期刊对于中国体育学科论文的接收率较低。早在2006 年,就有学者指出,中国体育学科论文在选题、写作、引用、语言等方面与国际期刊要求或习惯存在差异(Zhou et al.,2006),这一现象至今未有大的变化。二是国际会议对中国体育学者邀请率较低,导致中国体育学科报告在国际会议上影响力不足。在以英语为主的体育学术国际话语环境中,中国体育学者在英语水平、演讲能力、沟通技巧等方面存在理解困难、缺乏互动等问题,制约了中国学术成果的国际传播。三是国际评价机制对中国体育学科成果的认可度较低。评价指标过于偏重引文数量或影响因子,难以准确反映论文的质量或创新性,评价标准过于倾向于西方的理论或方法,忽视了中国的特色或贡献,这些都导致了中国体育学科成果在国际评价中排名不高。

3.2 国内外体育学术研究的主要领域和热点存在差异

学术热点反映了学术界对特定领域或问题的关注程度。从内容上看,我国体育学科关注的主要研究领域与国际体育学术研究热点存在差异,我国体育学科研究主题主要集中在竞技体育、全民健身、体育教育、体育政策等方面,因而人文社科类研究较多,而国际体育学科研究则更侧重自然科学研究。以我国某体育类核心期刊为例,该刊2022 年共发文113 篇,其中运动医学、运动心理学、运动生物化学、运动人体测定、运动生物力学、运动生理学等自然科学类论文占比29.2%,体育人文社会学、体育教育、运动训练理论、民族传统体育等社科类论文占比70.8%;而WOS 收录的JournalofSportsSciences、Medicine andScienceinSportsandExercise、JournalofSportandExercisePsychology、SportinSociety等4种国际权威期刊,2022 年共发表论文1 048 篇,其中运动医学、运动营养、运动基因等自然科学类论文占比67.0%,运动社会文化类论文占比10.7%,其他类别论文占比22.3%。

造成以上差异的原因是多方面的:一是新中国体育事业起步较晚,经历了从无到有、由弱到强的发展过程。改革开放以来,中国体育事业取得了举世瞩目的成就,但也面临着一些新的挑战和问题。因此,中国体育学科研究领域和热点主要围绕着服务国家战略、解决实际问题、提高竞技水平等方面展开,更加注重应用性和实效性。而国际体育事业发展较早,经历了从精英化到大众化、从单一化到多元化的转变过程。国际体育学科研究领域和热点主要围绕着探索运动规律、拓展运动领域、促进运动创新等方面展开,更加注重理论性和前沿性。二是我国是一个发展中大国,社会经济发展水平还有待提高,体育资源配置和利用水平、体育消费需求和能力水平、体育科技创新和投入产出效率、体育制度体系和法治建设、体育人才培养和激励机制尚在提升和完善过程中。这些因素影响着我国体育学科研究的广度和深度,导致我国体育学科主要研究领域和热点与国际体育学科存在不同。三是我国重视集体、谦虚谨慎的价值观念在一定程度上影响了中国体育学科研究的取向和风格。例如,中国体育学科研究更加注重服务于国家战略和社会需求,更加倾向于遵循已有的理论框架和方法论,更加谨慎地表达自己的观点和判断。而国际体育学术研究在探索运动本身的规律和意义的过程中,更加倾向于微观选题和“以小见大”的写法,更为自信地表达自己的观点和判断。

3.3 我国体育学科研究国际合作不畅

现阶段我国体育学科国际合作不畅主要表现在:一方面,我国重要基金对体育学科的对外交流合作支持力度极小。国家社会科学基金并未设置对外交流合作项目,国家自然科学基金的国际(地区)合作研究项目几乎未见对体育学项目的支持。另一方面,我国体育学科国际合作有待加强。2021 年我国体育学者在SCI、SSCI、A&HCI等国际权威数据库中发表论文共计624 篇,其中与国外作者合作发表的论文仅占10.2%,美国、英国、澳大利亚等国家的跨国合作发表比例高达40%。

我国体育学科国际合作不畅的原因在于:一是国际合作机制不够完善,国际合作项目的设计和管理灵活性不够且效率不高。合作政策的宣传和推广力度相对较低,国际合作机会被错过或未能充分利用。二是我国的体育学科基金和合作政策在鼓励跨学科合作方面有待加强。当前国际学术研究大都呈现出跨学科的趋势,而近年来我国体育学科的基金和合作政策虽然加强了对跨学科合作项目的资助,但相对而言,其支持和引导力度仍显不足。三是学术交流和合作机会有限,我国体育学科基金和合作政策鼓励学者参与国际学术交流和合作,但国际合作项目的申请条件和流程相对复杂,且重要的国际学术会议和论坛往往在国外举办,参会费用所耗不菲,形成广泛参与局面有一定难度。另外,一些会议对参与者要求较高,导致我国学者难以充分参与到国际学术交流中,限制了我国体育学科国际学术影响力的提升。四是国际合作项目的策划和管理经验不足,相关专业人才缺乏,造成我国体育学科在国际合作项目中面临管理和执行上的困难,制约了我国体育学科国际学术话语权的提升。

3.4 我国体育学科国际学术机构和平台建设水平不高

体育学科国际学术机构主要包括国际学术机构、国际学术期刊、学术交流平台、学术团体等。我国体育学科国际学术机构和平台建设水平不高,主要表现在:一是国际学术机构不足,我国在国际学会、国际研究中心、国际评价机构等方面的建设相对滞后,缺乏与国际接轨的标准和规范,国际合作的渠道不畅、平台不多,参与国际竞争的能力有待提高。二是国际学术期刊数量不足且质量不高,我国体育学科在这方面的发展相对缓慢,目前仅有一本英文期刊《运动与健康科学》(英文)跻身全球体育学术顶尖期刊行列,体育学科国际学术期刊的影响力和传播力还有待提高。三是学术交流平台缺乏,由我国主办的高水平国际体育学术会议、论坛、研讨会、讲座等相对不足,缺乏展示和传播中国体育学科成果和特色的机会和途径,与国际同行交流和互动的频率和深度仍待提升。

产生以上不足的原因有以下几个方面:一是历史发展规律使然。中国体育学科的发展相对较晚,与国际体育学科的发展存在一定的差距,国际学术机构和平台的建设相对滞后。在国际学术舞台上,国际学术机构和平台已经建立起了长期稳定的合作关系和品牌声誉,中国体育学科学术机构和平台仍处于起步阶段,有待进一步提升。二是学术研究协会实体化进程缓慢。一些学术研究组织等学术团体凝聚力不强、号召力不够,难以独立对外开展学术交流合作,国际学术组织的分支机构较少,自然无法形成较强的规模效应。三是科研评价机制不完善。体育学科的发展受现行科研评价制度和教育评价制度的制约,过分依赖SCI 等国际文献检索系统的指标和标准,过度追求数量而牺牲质量,导致我国在国际学术评价中处于劣势地位,高水平的学术平台培育压力较大。四是平台建设资源匮乏。国际学术机构和平台的建设需要大量的资金、人力和资源支持,而我国体育学科在人才培养、科研投入、社会支持等方面相对于其他学科仍处于劣势地位,学科吸引力及社会认可度不够高,吸纳社会资本的能力有待增强,国际学术机构和平台建设能力亟须提升。

3.5 我国体育学科国际学术声誉不显著和知名学者缺乏

国际学术声誉是指一个国家或地区在国际学术界的声望和地位,体现了一个国家或地区的学术贡献、学术水平和学术影响,衡量的指标主要是代表性成果与知名学者的数量。我国体育学科国际学术声誉不显著和知名学者缺乏主要表现在:一是学术成果不突出,我国体育学科研究成果虽逐年增多,但整体质量不高,影响力不足,如2011—2022 年我国体育学科发表在Q1 区国际学术期刊的论文数量不到美国的1/5;与英国、加拿大、澳大利等国家也存在较大的差距(表2),可见我国体育学科有影响力的学术成果仍不多,中国体育学科施引文献3 921 篇,约占世界的3.75%。二是核心学者的缺乏,如2011—2022 年,体育学科领域的核心作者仅126 位来自中国单位(图6)。

我国体育学科国际学术声誉不显著和知名学者缺乏,主要是学术发展相对较晚、学术评价体系不完善、体育学科发展方向与国际学术差异等原因造成的。一是体育学科发展起步相对较晚,缺乏长期的积累和深耕,学科发展初期,学术研究和成果产出相对较少,限制了学科国际影响力和声誉的建立。二是学术评价体系不完善,传统的体育学术评价体系过于注重论文数量和SCI 收录论文数等指标,学术质量、影响力和学者的学术声誉并未得到足够的重视和体现,学科体系评价导向使学者更加追求数量而非质量。三是与学科国际学术发展方向和重点研究领域存在差异,影响学科在国际学术界的声誉和地位的建立。

4 我国体育学科国际学术话语权提升的策略

4.1 夯实体育学科学术研究基础

一方面,体育学科的研究经费投入直接影响着体育科技创新的能力和水平,也是体育学科发展的重要保障。需要加大对体育学科研究经费的投入,提高研究设备和实验平台的建设水平,引进或自主开发适合体育学科特点的研究设备和实验平台,为学者提供良好的研究条件和环境,鼓励学者进行高水平的学术研究和创新,提升体育学科的创新能力和学术影响力。另一方面,重视理论研究,鼓励学者通过开展高水平的学术研究和创新,推动体育理论、方法、技术等方面的进步,在解决社会问题、增进人类福祉等方面做出贡献,进而提升体育学科国际学术话语权。

4.2 建立体育学科国际交流与合作机制

建立体育学科国际合作与交流机制对提升我国体育学科的国际学术话语权具有重要作用。加强国际交流与合作,我们需要:1)增进了解互信。通过与国际知名学者、学术机构和学术团体建立合作关系,组织国际学术会议、研讨会和讲座等活动,开拓我国体育学科学者的国际视野;邀请国际知名体育学者参与学术活动,增强国际学者对我国体育学科的认识和支持。2)强化国际合作。通过加强学术交流和开展合作项目,为学者提供相互交流和学术合作的平台,增强国际学术交流与合作的频率和深度,共同解决学科发展的重大问题,提升我国体育学科的学术声誉和学术影响力;与体育学科国际学术机构和团体合作,建立合作伙伴关系,促进学术交流和合作项目的开展;通过签署合作协议、共同申请科研项目、开展联合研究等形式加强国际学术合作。3)建立体育学科学术交流平台。通过建立在线学术交流平台、学术社交媒体群组等方式,提供学者之间交流合作的便捷渠道,促进国际学术交流与合作的频率。一是定期组织国际性学术会议、论坛和研讨会,邀请国际知名学者参与并分享最新研究成果,促进学者之间的互相交流和合作,推动学科的发展;二是支持和鼓励学术界创办高质量的国际学术期刊,提供发表和分享研究成果的平台,广泛吸引国内外优秀学者的投稿,通过提高学术期刊的质量和知名度,增加学术成果的可见性和影响力;三是建立在线学术交流平台和社交网络,促进学者之间的跨地域、跨学科交流与合作,推动知识共享和创新。

4.3 提升体育学科学术成果的质量和影响力

体育学科成果的质量和影响力对提升体育学科的国际学术话语权至关重要,通过不断提高研究成果的质量、加强学术影响力的扩散、吸引国际合作与交流以及获得学术认可,体育学科才能够在国际学术舞台上获得更大的影响力和话语权。提升中国体育学科的国际学术话语权,需要着重提高学术成果的质量与影响力。具体来讲:1)鼓励学者追求卓越。学术机构和学术团体应积极鼓励学者开展高水平的研究工作,重视学者在国际知名期刊上发表有影响力的研究成果。通过设立奖励制度、提供研究经费和资源支持等方式,激励学者进行创新性、前沿性研究。2)提升学者学术写作能力。学术机构主动提供学术写作指导和培训,帮助学者提升论文写作的能力,提供学术资源和设施,为学者开展高水平科学研究提供物质条件。3)建立科学的评价体系。评价体系应充分重视学术质量、影响力和学者的学术声誉,将重点放在质量而非数量上,鼓励多元化的学术成果评价,将专著、科研项目、专利等成果纳入评价指标,以全面评估学者的学术贡献。4)提高学术成果影响力。与国际知名学者、学术机构和学术团体建立合作关系,促进学术交流和合作项目的开展,提升国际学术交流与合作的频率和深度。

4.4 培养体育学科知名学者与学术领军人才

青年学者和领军人才将成为学科发展的引领者和推动者,培养其学术能力和影响力,利于有效提升我国体育学科在国际学术舞台上的地位和声誉。优秀青年科学基金、杰出青年科学基金、青年科学基金等项目的实施,培养了一批具有国际水平的优秀青年科技人才。教育部、科技部、人力资源和社会保障部等部门的人才项目,为优秀青年学者提供了更多的发展机会和支持。为了培养更多优秀的体育学者和领军人才,还可以进一步加大力度:1)鼓励学术探索和创新。为体育学者创造充分的学术自由和创新空间,鼓励他们进行独立思考和开展前沿研究,并支持其参与国际学术交流和合作项目,使其能够接触到前沿的理论体系和实践方法。2)注重体育学术后备人才的培养。为青年学者提供良好的科研环境和发展机会,提供优质的科研设施、实验室和资源支持,创造积极的学术氛围和合作机会;建立导师制度和学术指导机制,帮助青年学者规划学术发展路径。3)改善学术评价体系。建立公正、科学的学术评价体系,注重评价学者的学术贡献、创新能力和影响力,突出科研成果的质量导向,激励他们取得更多的学术成果和突破。4)吸引优秀人才。通过国家人才项目,吸引国际学术领军人才,积极开展国际化的学者招聘计划,广泛宣传并吸引国际体育学科领军人才加入中国体育科研团队。通过“鲶鱼效应”,激发中国体育学者的活力,促进他们的成长。

4.5 关注体育学科国际学术发展趋势

关注国际学术发展趋势是提升中国体育学科国际学术话语权的重要策略。具体而言:1)加强国际优秀研究成果的国内推介。学术机构、学术期刊、学术团体开展专题活动或开辟专栏,介绍国外学术研究的新动向、新理论、新方法、新工具,使中国学者及时掌握最新最前沿的学术信息。2)主动融入国际体育学科研究进程。密切关注国际体育学科的研究热点和前沿领域,了解国际学术界对体育学科的关注点和研究方向,紧跟学科发展的最新动态,通过对国际体育学科研究的深入了解,结合我国实际,调整自身的研究方向和重点,在相关领域中展示自身的学术贡献。积极与国际知名学者、学术机构和学术团体保持沟通和交流,加入国际体育学术组织,及时了解体育学术前沿动态。3)积极引导国际体育学者开展“中国研究”。鼓励邀请国外学者参与我国研究项目,为其提供平台和物质支持,增进国际学术界对中国学术现状的了解。加强体育研究的跨学科融合,在国际合作研究中鼓励与其他领域的学者参与合作,共同开展跨学科研究。

5 结语

体育学科国际话语权的提升既有赖于高质量的机构与平台,也依赖于高水平的学者和论文,无论是硬件质量的升级还是软性品质的提升,均不能一蹴而就。由此,我国体育学科国际话语权的提升是一个系统工程,需要具有远见的顶层设计、一以贯之的执行落实以及冷静务实的总结反思,既要善于利用国内国际的平台讲好中国故事,也要鼓励和吸引国内国际的学者讲好中国故事,不断扩大体育学科的国际学术影响力、引领力和竞争力,提升我国体育学科国际话语权。