基于桩-土相互作用的软土地区结构抗震影响分析

2024-01-06徐少羽

徐少羽

(兰州交通大学,甘肃 兰州 730070)

0 引言

近年来,建筑的不均匀沉降事故在我国软土及湿陷性黄土地区频频发生。例如兰州、上海、广东、天津等地。沉降事故的发生对建筑物本身及周边居民人身安全造成了巨大的危害,其可能导致墙体开裂、倾斜甚至倒塌,严重影响了建筑物的正常使用功能。为了贯彻国家节能减排政策,实现对资源的合理化利用及贯彻可持续发展战略方针,针对此类有问题的建筑进行加固改造显得尤为重要。

通过对结构受损的既有建筑物地基进行安全评估以及检测鉴定,然后采取合理的符合规范要求的加固改造措施,从而恢复建筑物正常使用功能。这一方式与拆旧建新对比就显得更为经济且实用。据相关震害调查数据集显示,使用了桩基础形式的建筑物相比其他形式基础的建筑物所受到的震害明显减轻,说明了桩基具有较好的抗震性能[1]。桩-土-结构相互作用的研究有着重大意义。桩-土-结构相互作用的研究可以追溯到20世纪60年代初。当时,人们对桩基础工程的认识还非常有限,主要局限于静力学分析和经验公式设计。其中Poulos[2]运用明特林(Mindlin)基本解分析了群桩基础沉降所存在的问题。Wolf[3]基于Poulos的分析方法进行了改进,并且通过改进后的分析方法对群桩进行了动力分析。Wolf改进后的分析方法不仅考虑了土的辐射阻尼,还考虑了桩-土之间的相互作用力,该分析方法能得出土的柔度矩阵。Mamoon[4],Masayuki[5]等人对群桩进行了动力响应分析,为桩-土-结构体系在考虑群桩效应后的动力分析做出了贡献。随着实际工程中桩基础的成功应用和技术手段的不断创新,桩-土-结构相互作用逐渐成为研究热点。特别是在20世纪80年代以后,随着计算机技术和试验研究手段的发展,桩-土-结构相互作用的研究进入了快速发展期。

目前我国学者对于桩-土-结构体系建筑的研究大部分都处于静力相互作用方面,而对于该体系在动力相互作用方面的研究工作相对较少。传统的抗震设计常常假定地基为刚性,不考虑结构和地基的相互作用[6]。此方法虽然简便易行,但无法考虑结构整体的刚度及变形协调,易造成浪费或不安全[7]。而兰州地区土质较软,地基相对柔性,针对部分处于软土地区的建筑使用刚性地基假设并不合理,因此需考虑桩-土-结构共同作用。而地震中桩-土-上部结构相互作用是影响结构抗震性能的重要因素[8-9]。基于上述在传统设计中的不合理,本论文针对兰州市东乡县某框架结构建筑在进行静压桩加固后进行抗震分析,着重探究土体弹性模量对桩-土-结构体系建筑的抗震性能影响。

1 工程项目概况

本论文针对兰州市东乡县某医院在经过静压桩加固后进行抗震分析,该结构为1栋7层框架结构,结构的底层层高为4.5 m,其他层层高3.6 m,总高26.1 m,现截取该结构宽度方向中部一榀三跨为研究对象,框架柱尺寸为600 mm×600 mm,框架梁尺寸为400 mm×600 mm,楼板为厚度120 mm混凝土楼面板。桩的长度为20 m,直径为300 mm。其中框架柱与框架梁均采用C40混凝土,楼板采用C30混凝土。钢筋采用HRB400。结构模型参数见表1。

表1 结构模型参数表

2 有限元模拟分析

2.1 建模方法

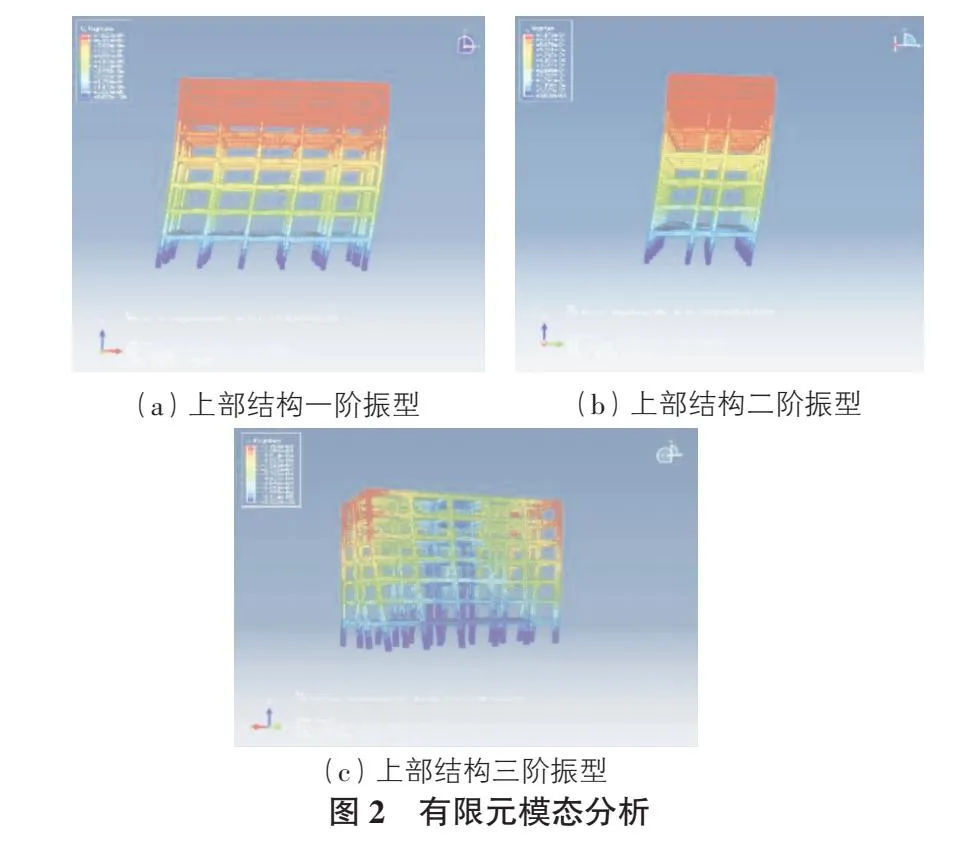

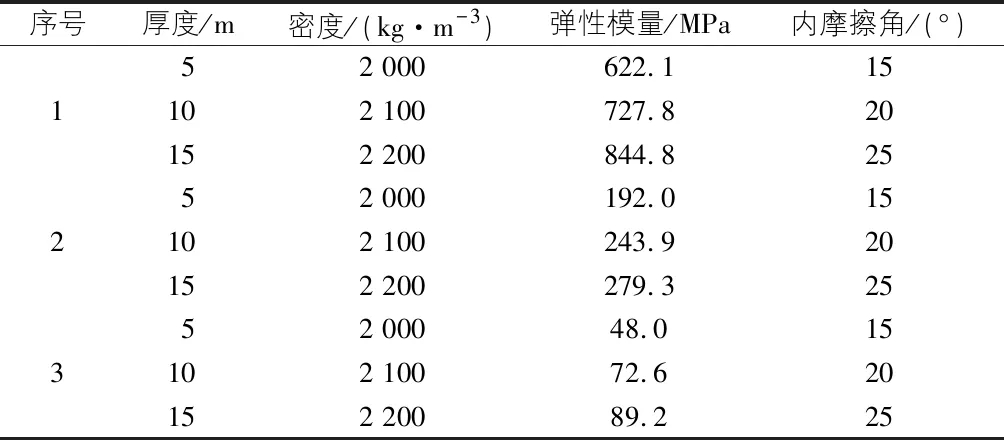

本论文通过有限元软件ABAQUS建立与既有建筑相对应的桩-土-结构体系的模型并进行分析(见图1,图2),混凝土柱、梁、桩及土体皆使用实体单元(C3D8R)进行模拟,土体使用Drucker-Prager本构模型,根据文献[10]将土体的计算区域长度与宽度设置为50倍桩径。桩土接触之间采用主从接触面法来模拟[11],钢筋使用桁架单元(T3D2)进行模拟,受力钢筋型号为HRB400。竖向荷载只考虑自重,水平荷载只考虑水平地震作用。各土体之间使用相互作用中的绑定(Tie)约束连接;钢筋使用内置(Embedded)方法嵌入到实体模型中。土体参数引用文献[12],详细数据参考表2,各土层泊松比均为0.2。

2.2 模态分析

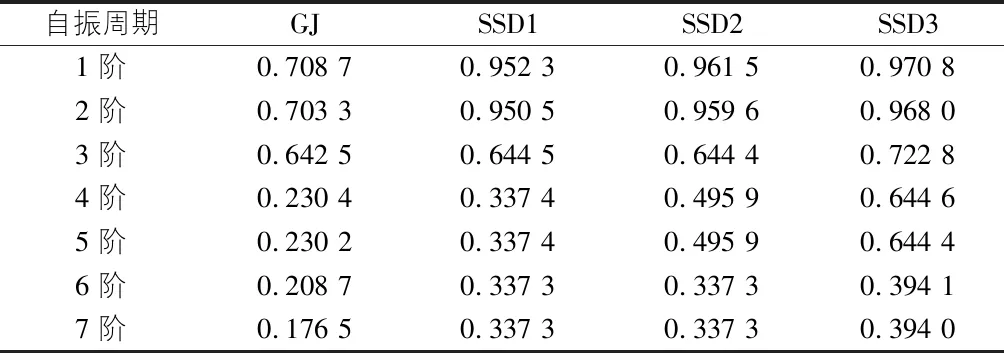

在ABAQUS中的线性摄动模块将三种场地条件下的桩-土-结构体系及刚性连接条件下的上部结构自振周期进行提取,本文提取上述各工况下前7阶自振周期进行分析研究,三种场地条件下的自振周期及刚性连接条件下的上部结构自振周期如表3所示。本文中以代号GJ代表地基刚接模型,SSD1,SSD2,SSD3分别代表序号为1,2,3的三种场地土的工况。

表2 3种场地土参数

表3 各模型前7阶自振周期

根据表3我们可以看出,SSD1的第一阶自振周期相较于GJ的第一阶自振周期增长了34.37%,SSD2的第一阶自振周期相较于GJ的第一阶自振周期增长了36%,SSD3的第一阶自振周期相较于GJ的第一阶自振周期增长了36.98%,相较于仅考虑刚性地基条件下,考虑桩-土-结构动力相互作用后的整体的刚度发生了变化,因而自振周期增大,并且随着场地土的软化,结构的自振周期也会增大,这说明场地条件越软,其自振周期与我们传统设计中仅考虑上部结构刚性地基的差异越大,因而在进行针对结构的动力分析时,更应该对桩-土-结构整体进行考虑。

2.3 地震动的输入

建筑所在地区的设防烈度为7度,设计峰值加速度为0.1g,地震设计分组为第二组,场地类别为第三类。根据地震时程分析中地震波的选取原则,选取三条主要周期与场地卓越周期相近的地震波,对三条地震波进行调幅后对目标建筑进行7级设防地震时程响应分析。调幅后的最大加速度峰值取0.122 m/s2。地震反应谱及三条地震波加速度时程曲线如图3所示。

2.4 地震时程响应分析

本文针对桩-土-结构动力相互作用模型中土体的弹性模量这个对桩-土-结构动力相互作用影响效应起决定性作用的因素,运用通过有限元软件ABAQUS对结构模型进行动力时程分析,从目标结构的顶点位移、层间位移角两个参数的变化综合分析桩-土-结构模型中土体弹性模量的变化对上部框架结构抗震性能的影响规律及影响程度。

2.4.1 层间位移角分析

将上述中三条地震波调幅后分别加载至刚接模型及桩-土-结构耦合模型底部。各层的层间位移角输出结果如图4所示。

从图4中可以看出,在RNS1762地震波激励下,仅考虑上部结构刚接的最大层间位移角为0.001 652。而在SSD3工况下,最大层间位移角为0.003 96,在RNS8134地震波激励下,仅考虑上部结构刚接的最大层间位移角为0.001 495。而在SSD3工况下,最大层间位移角为0.006 76。在RNS5774地震波激励下,仅考虑上部结构刚接的最大层间位移角为0.001 683。而在SSD3工况下,最大层间位移角为0.004 28。综上可知,在地震激励作用下,桩-土-结构耦合体系的绝对水平位移均大于不考虑相互作用影响的上部结构水平位移,随着土体弹性模量的降低,层间位移角呈增长趋势。且本论文中该框架结构的最大层间位移角均出现在第二层。从二层到七层层间位移角逐渐减小。

2.4.2 顶点位移分析

将上述中三条地震波调幅后分别加载至刚接模型及桩-土-结构耦合模型底部。输出的顶点位移时程曲线如图5所示。

从图5中可以看出,在三条地震波激励作用下,GJ工况下顶点位移最大值为25.7 mm,在SSD3工况下,顶点位移最大值为105.2 mm。不同地震波激励下SSD3工况的顶点位移均最大,桩-土-结构耦合体系的顶点位移均大于不考虑相互作用影响的上部结构顶点位移最大值,并且随着土体弹性模量的降低,顶点位移最大值呈增长趋势。

2.4.3 顶点加速度分析

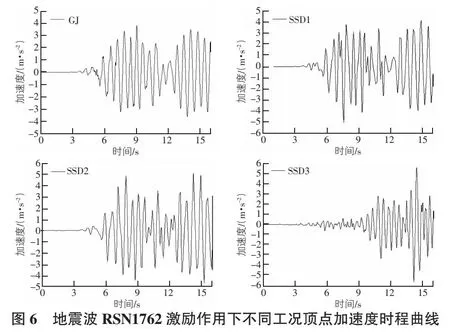

1)RSN1762作用下顶点位移时程分析。将上述中三条地震波调幅后分别加载至刚接模型及桩-土-结构耦合模型底部。其中在地震波RSN1762输出的顶点位移时程曲线如图6所示。

从图6中可以看出在地震波RSN8134激励下,在GJ情况下,顶点加速度最大值为3.256 m/s2,在SSD3情况下,顶点加速度最大值为5.574 m/s2。增幅为71.19%。桩-土-结构耦合体系的顶点加速度均大于不考虑相互作用影响的上部结构顶点加速度,随着土体弹性模量的降低,顶点加速度呈增长趋势。

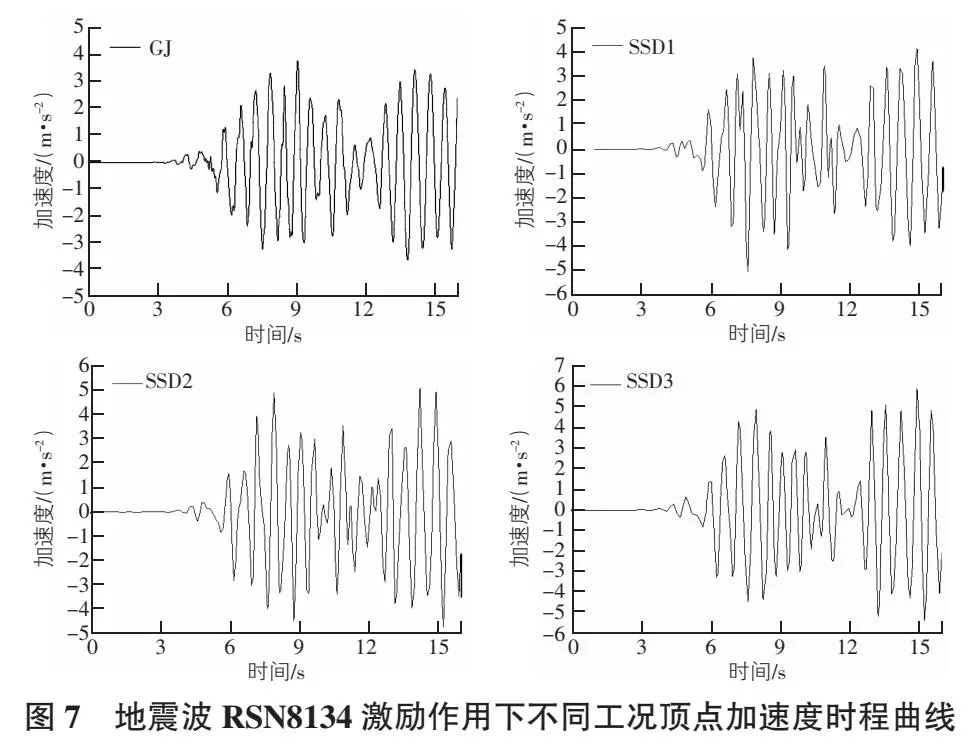

2)RSN1762作用下顶点位移时程分析。将上述中三条地震波调幅后分别加载至刚接模型及桩-土-结构耦合模型底部。其中在地震波RSN8134输出的顶点位移时程曲线如图7所示。

从图7中可以看出,在地震波编号RSN8134激励作用下,GJ工况的顶点加速度最大值为3.793 m/s2,在SSD3情况下,顶点加速度最大值为5.933 m/s2。增幅为56.41%。桩-土-结构耦合体系的顶点加速度均大于不考虑相互作用影响的上部结构顶点加速度,随着土体弹性模量的降低,顶点加速度呈增长趋势。

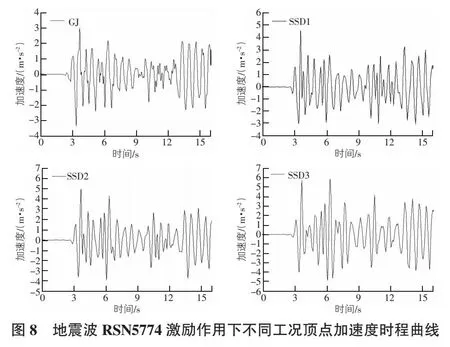

3)RSN5774作用下顶点位移时程分析。将上述中三条地震波调幅后分别加载至刚接模型及桩-土-结构耦合模型底部。其中在地震波RSN5774激励作用下输出的顶点位移时程曲线如图8所示。

从图8中可以看出,在地震波编号RSN5774激励作用下,GJ工况的顶点加速度最大值为3.34 m/s2,在SSD3情况下,顶点加速度最大值为5.814 m/s2。增幅为74.07%。桩-土-结构耦合体系的顶点加速度均大于不考虑相互作用影响的上部结构顶点加速度,随着土体弹性模量的降低,顶点加速度呈增长趋势。

2.4.4 基底剪力分析

将上述中三条地震波调幅后分别加载至刚接模型及桩-土-结构耦合模型底部。各工况下的基底剪力输出结果如图9所示。

从图9可以看出,在三条地震波激励作用下,桩-土-结构耦合体系的基底剪力峰值均大于不考虑相互作用影响的上部结构顶点位移,随着土体弹性模量的降低,基底剪力峰值呈增长趋势。在GJ情况下,基底剪力峰为1 621 kN,在SSD3情况下,基底剪力峰值为1 950 kN,增幅20.3%。

3 结语

通过对7层钢筋混凝土框架结构所对应的刚性地基和桩-土-结构耦合模型进行地震时程响应分析发现,在考虑桩-土-结构相互作用后上部结构的地震响应与仅考虑刚性地基连接下的上部结构的地震响应有较大差异,说明当下我们传统的结构设计仅考虑刚性地基是不准确且不安全的。结论如下:

1)相较于仅考虑刚性地基条件下,考虑桩-土-结构动力相互作用后的整体的刚度发生了变化,自振周期增大。

2)随着场地土的软化,场地土弹性模量的降低,结构的自振周期也会增大,这说明场地土条件越软,其自振周期与我们传统设计中仅考虑上部结构刚性地基的差异越大,因而在进行针对结构的动力分析时,更应该对桩-土-结构整体进行考虑。

3)在考虑桩-土-结构相互作用后,建筑所在区域的地基土为中硬及坚硬时,可以按照刚性地基对结构进行地震响应分析,此时上部结构的地震响应与刚性地基条件下的地震影响差异较小。

4)在考虑桩-土-结构相互作用后对上部结构的地震响应是不利的,其各工况下层最大层间位移角、顶点最大位移、顶点最大加速度、基底剪力均大于地基刚接时所输出的结果。尤其在软土及中软土地区差异较为明显,并且随着土体弹性模量的降低,各层最大层间位移角、顶点最大位移值、顶点最大加速度、基底剪力均有增加。