农民主体性视角下乡村发展水平测度与障碍因子分析

——基于西南地区国家乡村振兴重点帮扶县的调查

2024-01-06李苗苗

李 慧 李苗苗

(1.2 中共四川省委党校,四川成都 610072)

一、引言

由于我国长期的“城市本位”发展及家庭联产承包责任制后“大国小农”现实导致农民在乡村发展中主体性地位淡化,乡村内生发展能力不足问题凸显。进入中国特色社会主义新时代以来,国家出台系列惠农政策,并逐步以城乡融合发展为目标推进乡村振兴战略。农民作为乡村发展的主要主体,其主体性状态是衡量乡村发展水平、质量和活力的重要标准。因此,基于西南地区国家乡村振兴重点帮扶县刚摆脱绝对贫困的现实,构建农民主体性视角的乡村发展水平评价体系,测度当前县域的乡村发展真实现状,明确当前农民对乡村发展水平的感知度和幸福度,探究制约乡村振兴的障碍因子,对全面推进乡村振兴、促进共同富裕具有重要的实践价值。

在研究农民主体性地位与测度乡村发展水平的问题上,学者们主要关注以下四个方面。

第一,针对农民主体性的内涵研究,学者们从不同视角给出了多维度定义。理论维度,李明宇和张真真(2015)认为农民主体性是农民在实践活动中对合目的性和合规律性的统一程度的把握和体现[1]。哲学维度,李建勇(2022)从马克思主义哲学角度分析人的主体性问题,认为应该从“身体在场”“行动在场”“价值在场”这三个层面理解农民主体性的内涵[2]。现实维度,王春光(2018)从经济主体性、社会主体性和文化主体性三个现实维度去分析农民的主体性地位,认为农民的主体性就是在经济、社会、文化等方面都有主导权、参与权、表达权、受益权和消费权[3]。而霍军亮(2022)则从经济、文化、社会、环境、生活五个维度对农民的主体性地位进行分析,认为农民主体性应该是其自主性、能动性、受动性的统一[4]。

第二,针对农民主体性地位缺失的研究,学者们分别从历史、社会、文化以及农民个体层面等多个角度进行了分析。历史层面,王建国(2012)认为传统的生产生活方式使得农民力量分散,造成农民的依赖性强而创造性、主动性弱[5],刘丹(2022)认为几千年封建统治和由此形成的自上而下的管理体制,导致农民始终被排斥在政治治理之外,农民长期缺乏在乡村治理中的独立性、自主性和主人翁意识[6]。社会层面,周亮等(2019)认为在长期的城乡二元结构模式之下,农民的权利长期处于不平等的地位,他们在劳动就业、社会保障等方面遭受着制度、社会环境的不公平对待[7]。文化层面,王伟杰(2013)认为建立在传统农耕经济基础之上的传统文化、宗法家族制度和儒家伦理思想都在一定程度上阻碍了农民主体意识的建立,农村社会“重家族轻个人,重群体轻个体”的现象依旧屡见不鲜[8]。农民个体层面,曹召胜、谭德宇(2015)认为中国的农民还存在消极生存价值观、落后生产发展观、落后的生活富裕观[9],刘利利等(2019)认为农民更加关注自己的经济权益,对在乡村治理中的政治权益漠不关心[10]。

第三,从研究方法看,农民主体性问题的研究方法主要采用理论分析、田野调查、案例研究;对于乡村发展水平,国内学者主要通过构建各种指标体系来评价和测算不同层面的乡村发展水平,研究方法包括组合加权主成分分析法、层次分析法、熵权-TOPSIS法、多元线性回归法等。如陈红等(2016)从理论视角出发,通过重新审视梁漱溟农民主体性思想,来研究新农村建设中农民主体性地位缺失的表现和原因[11];安亚琴(2019)则对浙江省台州市进行案例分析,从农民主体性视角出发研究乡村文化发展现状与乡村文化振兴路径[12]。胡伟强等(2021)通过对湖南湘西州18个脱贫村的实地调查,来研究农民主体性视角下全面脱贫与乡村振兴有效衔接的逻辑路径,提出要通过保障农民社会主体性、经济主体性、文化主体性来重塑农民主体性,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接[13]。鲁邦克等(2021)建立新时代中国乡村发展速度评价指标体系,运用组合加权主成分分析综合评价了2014—2017年中国31省市乡村振兴的发展情况[14];韩颂等(2020)运用层次分析法综合测算了汉中市11个县区的乡村发展水平,并对其影响因素进行了探究[15];邹秀清等(2021)则采用熵权-TOPSIS方法对中国31个省市的乡村发展水平进行测度,并采用障碍度模型探讨了影响各省市乡村发展水平提升的障碍因素[16];龙东平(2013)等基于微观视角,运用多元线性回归法对城乡统筹示范区陕西省高陵县内各个乡镇的乡村发展水平进行了量化分析和机理研究[17]。

第四,从研究对象看,研究农民主体性的对象主要是围绕某一个村落、脱贫县、脱贫人口和民族地区的村民进行研究。董江爱等(2019)以山西省Y村为例对精准扶贫中农民主体性缺失进行了研究,发现在精准扶贫中存在贫困村农民治理主体缺失和扶贫项目农民发展主体缺失的现象[18]。周立等(2021)基于角色互动理论对Y村采用案例分析的方法来研究乡村建设中的农民主体性提升问题,发现通过推动农民从单一角色向综合角色转型可以显著提升农民主体性意识[19]。赵普等(2022)根据实地走访,选取了西南民族地区117个少数民族村寨进行问卷调查,对西南地区的脱贫县进行了规模性返贫风险程度的测度、返贫因素的分析以及对返贫的类型进行归纳总结[20]。

基于上述文献研究,当前针对乡村发展水平的测度,学者们主要通过构建指标体系对省市县域的乡村振兴水平进行测度和分解,而在指标体系中很少将农民主体性的感知纳入评价标准,研究对象也很少围绕国家乡村振兴重点帮扶县展开。鉴于此,作者认为本文可能的创新之处在于:一是基于农民主体性视角构建包含经济发展、产业合作、民主发展、乡村治理、文化发展、生态发展和精神文明7个维度在内的乡村发展水平的综合评价指标体系;二是对国家乡村振兴重点帮扶县的乡村展开问卷调查,通过描述性统计分析,来探讨农民目前在经济社会文化等多方面的主体性意识现状;三是采用熵值法对问卷结果进行分析,并测算国家乡村振兴重点帮扶县的乡村发展水平,进而揭示影响当地乡村发展的重要因素;四是通过障碍因子模型进一步探索制约当前乡村发展的障碍因素,并从农民主体性角度出发为国家重点帮扶县的乡村发展提供建议和对策。

二、农民主体性视角下乡村发展水平测度指标体系的构建

(一)指标体系的结构和指标的选取

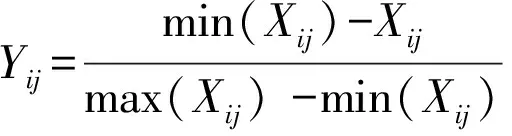

乡村是承载了政治、经济、产业、文化、社会以及生态等多重功能的复杂的地域系统,依据乡村发展的基本概念和基本特征,遵循指标体系选择的客观性、科学性、准确性及可操作性的原则,综合目前学者们对乡村发展水平指标体系构建的研究成果,从农民主体性视角出发并结合西南地区国家乡村振兴重点帮扶县乡村发展的实际情况,构建包含经济发展、产业合作、民主发展、乡村治理、文化发展、生态发展、精神文明7个维度的测度指标体系。

经济发展是增加农民收入和促进乡村发展的重要前提,研究选取家庭收支、经济周期、社会保障、普惠金融、财政支持5个二级指标来测度乡村发展水平。产业合作是乡村发展的重点,研究选取农民参与产业合作的态度、参与机会、参与深度、参与收益、产业引进、种植养殖、土地流转7个二级指标来测度乡村产业合作发展水平。基层民主发展是推动乡村发展的重要环节和重要保障,乡村民主发展要贯彻践行全过程人民民主,研究选取民主选举、民主决策、民主管理、民主监督4个二级指标来测度乡村民主发展水平。乡村治理是乡村发展的重要组成部分,也是社会治理的基础和关键,研究选取主体认同、村委认同、政策执行、政策完善4个二级指标来反映乡村治理的水平。文化发展维度包括农民对乡村的集体认同、乡村文化环境、农民对乡村文化参与和传承的行为方式以及乡风家风文明建设4个二级指标。生态发展是推动美丽乡村建设的必然选择,良性循环的乡村发展一定是人与自然和谐共生的可持续性的发展,因此,本文选取人居环境、生态环境、农民生态意识和生态行为来测度乡村生态发展水平。乡村精神文明建设是促进乡村发展水平提高的重要内容,乡村发展的目的是促进人的全面发展,因此研究选取思想观念、价值判断、道德素质、法治意识4个二级指标来测度乡村精神文明发展水平。

(二)研究方法

1.熵值法原理及操作步骤

熵值法赋权可衡量指标量化后的数据中容纳的有用信息量,进而衡量各指标的权重。某个指标权重愈高,该指标对综合测度的影响程度愈大、代表性愈强,熵值法作为一种客观赋权法,可以避免专家赋权法较强的主观性,且可操作性强。熵值法的计算步骤如下:

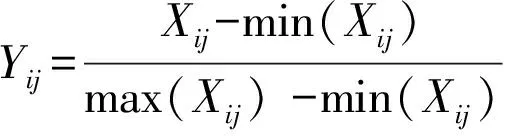

(1)运用极值法对测度体系中的原始指标进行标准化处理:

(1)

(2)

其中,i(i=1,…,n)表示个人;j(j=1,…,m)表示指标;Xij和Yij分别表示原始的和标准化处理之后的测度指标值;max(Xij)和min(Xij)分别表示Xij的最大值和最小值。

(2)计算第j项指标下第i个人占该指标的比重Sij

(3)

(3)计算第j项指标的熵值Pj

(4)

(4)计算第j项指标的差异系数

Zj=1-Pj

(5)

表1 农民主体性视角下乡村发展水平测度体系

(5)计算各项指标的权重Wj

(6)

(6)计算各项指标的得分Ej

Ej=ZjWj

(7)

2.障碍度模型及操作步骤

为了进一步厘清在农民主体性视角下制约国家乡村振兴重点帮扶县发展的短板,本文采用障碍度模型分析影响其乡村发展的障碍因素。障碍度模型采用“指标偏离度”“因子贡献度”“障碍度”3个指标进行分析评价,其中,指标偏离度是每个指标对乡村发展评价目标间的距离,因子贡献度反映单个指标对乡村发展的影响程度,障碍度则是单个指标对乡村振兴的负面影响值,障碍度越大代表该指标对乡村发展的阻碍作用越强。本文根据指标偏离度和障碍度大小对障碍因子进行分析,其计算公式为:

(1)计算指标偏离度Oij

Oij=1-Yij

(8)

(2)计算因子贡献度Fj

Fj=Wj×Rk(k=1,2,3,4,5,6,7)

(9)

Fj为第j个指标的因子贡献度,Wj为第j项指标的权重,Rk为第k个二级指标所有的指标权重之和。

(3)计算障碍度Mj

(10)

三、样本选取与数据分析

(一)样本选取与调研过程

本文对西南地区国家乡村振兴重点帮扶县的村民进行随机抽样调查,采用实地发放问卷和现场访谈的形式对村民进行随机走访调研,对反映农民主体性视角下乡村发展水平的各项指标进行数据采集。通过实地走访共收集257份问卷,对数据进行处理后剩余236份有效问卷,其中有效问卷的调查对象基本信息如表2所示。

(二)信效度检验

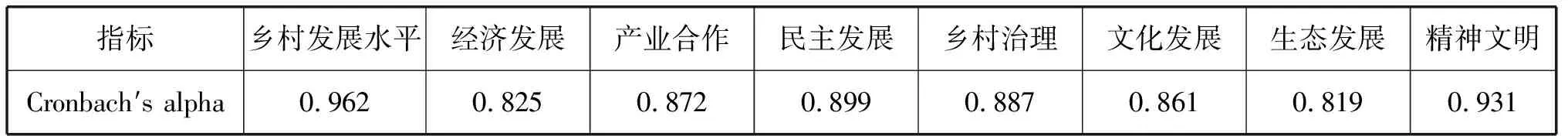

Cronbach′s alpha是检验李克特量表问卷信度的常用指标,Cronbach′s alpha系数在达到0.7—0.8时表示量表具有相当的信度,达0.8—0.9时说明量表信度非常好。运用统计软件SPSS,对问卷数据进行信度检验,结果如表3所示,乡村发展水平总量表的Cronbach′s alpha为0.962,表明农民主体性视角下乡村发展水平量表具有极高的可靠性。依据七项一级指标而形成的七个分量表的Cronbach′s alpha分别为0.825、0.872、0.899、0.887、0.861、0.819、0.931,均高于0.8,表明经济发展、产业合作、民主发展、乡村治理、文化发展、生态发展、精神文明七个分量表也具有很好的可靠性。

如表4所示,乡村发展水平总量表的KMO值为0.946,具有良好的效度,P值小于0.05,拒绝原假设,说明有效问卷数据的效度高,相关指标的效度符合统计要求。依据七项一级指标而形成的七个分量表的KMO值分别为0.810、0.883、0.842、0.812、0.813、0.791、0.821,且Bartlett球形检验对应的P值皆为0.000,这说明分量表也具有很好的效度。

表2 有效调查对象的基本信息

表3 总量表与分量表信度检验

表4 总量表的KMO和Bartlett球形检验

(三)西南地区国家乡村振兴重点帮扶县乡村发展水平现状

本文问卷设计中的每道题项皆按照李克特五级量表计分规则,1—5分别表示非常不符合、不太符合、难以判断、比较符合和非常符合。从农民主体感知角度来对乡村发展水平进行评价,受访者分值越高越表示在乡村发展中该项指标发展得越好,农民的满意度越高,受访者分值越低越表示在乡村发展中该项指标发展得越差,农民的满意度越低。

本文对问卷设计中的各级指标进行描述性统计分析,分别计算出一级指标和二级指标的均值及方差,具体如表5所示。从表5中可以计算出所有受访者的总体均值为3.525,在一级指标中,低于总体均值的有产业合作、经济发展和民主发展三项指标,它们的均值分别为3.217、3.339、3.429,这表明在国家乡村振兴重点帮扶县中,乡村产业合作发展水平还比较低,当地村庄产业与农民需求和乡村现状耦合协调性低,农民在产业合作中缺少归属感;乡村经济发展水平有待提高,农民对目前家庭收支情况满意度较低,对各项惠农政策感知度低;乡村农民自治主体的能动性和积极性受限,自治形式化问题突出,民主发展受阻。高于总体均值的有乡村治理、文化发展、生态发展以及精神文明四项指标,它们的均值分别为3.568、3.581、3.719、4.009,这表明受访者认为自己所处的乡村在这四方面发展水平较高,农民对其满意度也比较高。其中精神文明指标的均值是一级指标中最高的,也是唯一一个均值在4.000以上的指标,这表明从农民主体视角来看,农民认为自己具有正确的价值判断,良好的道德素养、精神风貌和法治意识。

在二级指标中,分项均值低于总体均值3.525的有17项,其中排名最后三位的分别是参与深度、土地流转、参与机会这三项指标,这表明农民对合作社产品生产过程的了解程度和参与深度都还比较低,当地村庄提供的市场信息和市场竞争机会很难满足农民需求,对土地流转政策的解读不够到位,农民在参与产业合作时缺少信息渠道和参与机会。与其归属的二级指标产业合作(3.217)的内部对比来看,参与态度(3.322)与参与收益(3.318)均高于3.217,并且高于参与机会(3.195)和参与深度(2.801),说明农民在参与乡村产业合作社时具有一定积极性,且能够获得一定收益,但是缺少参与产业合作的机会和深度。然而与总体均值(3.525)相比,农民在参与产业合作方面的积极性和收益都还比较低。除此之外,在普惠金融方面的均值也比较低,农民作为微观主体,在向金融机构贷款时,村镇银行等金融机构难以对农民的信用和资产进行评估,这导致农村出现贷款难、贷款贵等问题,因此促进西南地区国家重点帮扶县的乡村发展水平还需要做好基础工作,加大普惠金融的政策力度,完善信用评价体系,促进农村金融机构发展,增加农民收入。

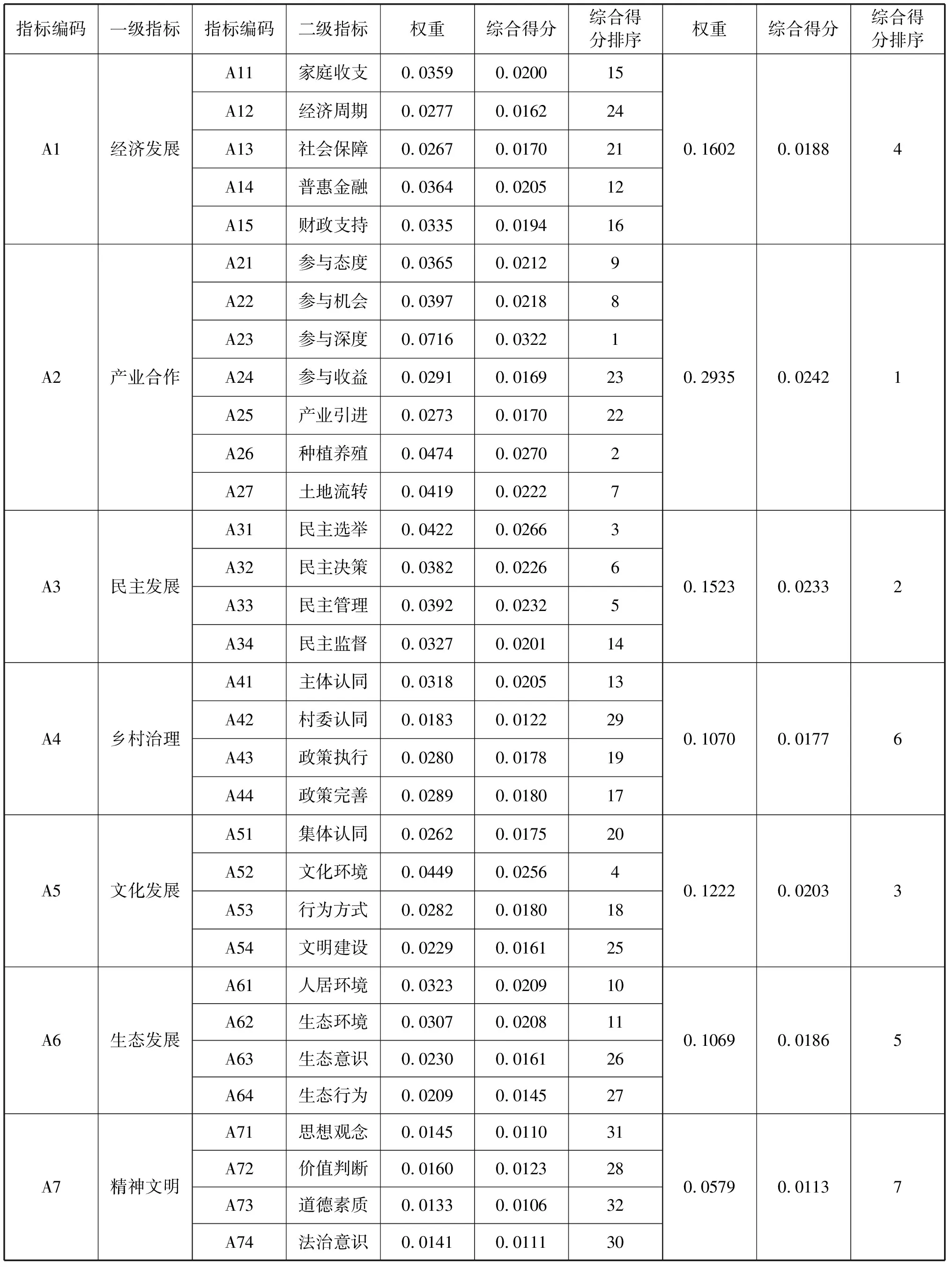

(四)熵值法结果与分析

熵值法是指用来判断某个指标的离散程度的数学方法,离散程度越大,该指标的权重就越大,综合指标的得分相对来说就越高,说明该指标对综合评价的影响越大。采用熵值法对问卷进行数据分析,得出各二级指标和一级指标的权重、综合得分以及排序,如表6所示。在二级指标下,对综合评价影响最为明显的是产业合作的参与深度和种植养殖指标,其次是民主发展层面的民主选举和民主管理指标,再次是文化发展层面的文化环境指标。在一级指标下,对综合评价影响排名前三的分别是产业合作、民主发展、文化发展,其综合得分分别为0.0242、0.0233、0.0203,全部都在0.0200以上,这表明从农民主体性视角来看,村庄产业合作的发展水平对当地乡村发展水平的影响作用最为明显,产业发展是乡村发展的重中之重,其次是村民参与人民民主全过程的自治水平和乡村文化建设的发展水平。

表5 一级指标与二级指标的平均值和标准差

表6 农民主体性视角下乡村发展水平评价指标权重及得分表

四、障碍因子分析

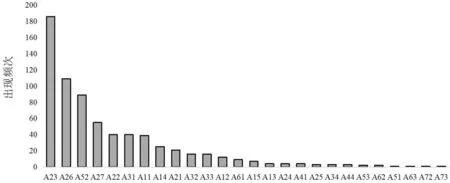

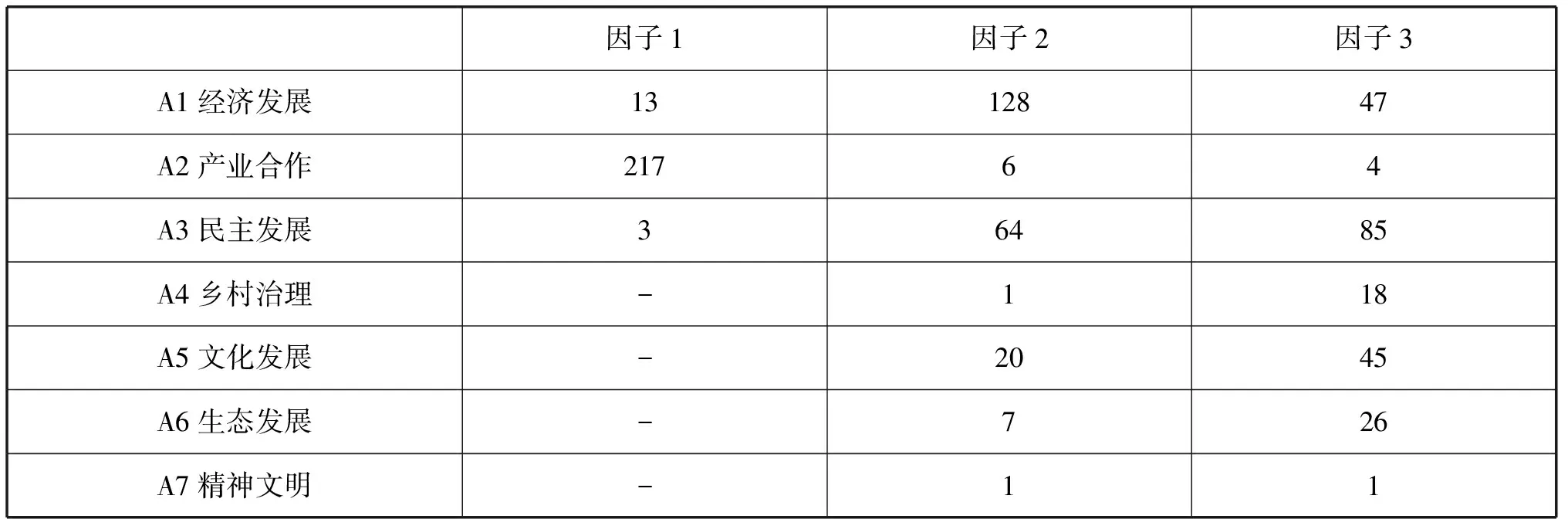

采用障碍度模型对影响国家乡村振兴重点帮扶县乡村发展水平的障碍因子进行诊断,按照二级指标障碍度大小,筛选出障碍度居于前三、影响作用较为明显的障碍因子,如表7。

表7 二级指标排名前三的障碍因子出现的频次

由表7可以看出,在第一障碍因子中,出现频率最高的是参与深度,受访者中69.07%的人认为在乡村发展中,农民对乡村产业发展过程的了解程度与参与深度都比较低,缺少对乡村产业的归属感,进而影响农民对村庄产业合作发展的信心。在第二障碍因子中,出现频率最高的是种植养殖,受访者中有32.20%的人认为自己在农业种植养殖上没有决定权,农民在农业生产中的主体性地位缺失,农民在乡村发展过程中经济权利没有得到充分的保障。其次是文化环境,有14.41%的受访者认为当地乡村歌舞联谊等文化活动较少,文化服务产品供给的能力和质量较低,文化氛围较差。在第三障碍因子中,各个因子出现的频率较为分散,出现频率最高的是土地流转,受访者中有16.53%的人认为当地对土地流转政策的解读不够充分,农民在进行土地流转时是被动进行而自愿意识较低,经济主体性地位缺失。

对排名前三的各类障碍因子出现的频率进行加总,如图1所示,障碍因子出现频率最高的是参与深度,其次是种植养殖,再者是文化环境、土地流转、民主选举和家庭收支,这说明从农民主体性视角看,目前在西南地区国家乡村振兴重点帮扶县中,产业发展不够充分,农民对乡村引进的产业深加工过程参与较少,农民在农业生产中主体性地位缺失;乡村文化活动少且文化氛围差,文化服务能力和质量有待提高;农民被动进行土地流转,经济权利缺乏有效的保障;农民参与民主选举的积极性不强,政治主体性地位缺位,进而限制乡村民主发展进程;农民收入较低仍然是制约乡村发展进步的主要因素。障碍因子集体认同、生态意识、价值判断、道德意识出现的频次较少,主要表现为文化、生态和精神文明发展受限,这说明在乡村发展中还存在文化生态紊乱现象,农村文化服务的供给能力和质量较差,进而使得农民的道德素质和主体意识发展受阻。

图1 排名前三的障碍因子出现的次数

按照一级指标障碍度大小,筛选出障碍度居于前三,影响作用明显的障碍因子,如表8所示。在第一障碍因子中,出现频率最高的是产业合作,受访者中有91.95%的人认为产业合作是阻碍当地乡村发展水平的首要因素,这表明从农民主体性视角来看,当地村庄产业发展水平与农民期望水平脱钩,当地没有充分发挥农民在产业合作中的能动性和积极性,农民在产业合作中的经济主体性地位被削弱。在第二障碍因子中,出现频率最高的是经济发展,受访者中54.24%认为目前乡村经济发展的水平还比较低,农民对目前家庭收支情况满意度较低,乡村社会保障的力度有待加强,普惠金融的程度有待加深以及财政支持的力度仍需要加大。在第三障碍因子中出现频率最高的是民主发展,这表明农民对参与民主选举和参与乡村公共事务管理的积极性都比较低,基层党组织在对当地的各项事务进行决策时缺少与村民沟通协商,导致农民的政治主体性和自治主体性意识被削弱。

表8 障碍度因子下各一级指标出现的频率

五、结论与建议

本文基于乡村发展的基本内涵和特征,选取西南地区国家乡村振兴重点帮扶县为研究案例地区,构建包含经济发展、产业合作、民主发展、乡村治理、文化发展、生态发展、精神文明7个维度的农民主体性视角下乡村发展水平测度指标体系,并对研究区域内的村民进行问卷调查和随机走访调研,运用熵值法测度研究区域内乡村发展水平现状,进一步揭示影响乡村发展综合评价的重要因素,最后通过障碍因子模型进一步探索制约当前乡村发展的障碍因子,主要得到以下几点结论:

(一)结论

1.西南地区国家乡村振兴重点帮扶县在产业合作、经济发展以及民主发展方面发展水平较低。农民参与产业合作的积极性和收益比较低,对村庄产业产品生产过程了解程度和参与程度比较浅,缺失对村庄产业的归属感;农民家庭整体收支情况较差,普惠金融发展水平低,对各项惠农政策感知度低;农民乡村自治主体的能动性和积极性受限,自治形式化问题突出,民主发展受阻。

2.在二级指标下,对乡村发展综合评价影响最为明显的是参与深度和种植养殖指标,其次是民主选举和民主管理指标,再次是文化发展层面的文化环境指标。在一级指标下,对乡村发展综合评价影响排名前三的分别是产业合作、民主发展、文化发展层面。这表明从农民主体性视角来看,村庄产业发展是乡村发展的重中之重,其次是村民参与人民民主全过程的自治水平和乡村文化建设的发展水平。

3.根据障碍度模型筛选出一级指标和二级指标中排名前三的障碍因子,在二级指标下,障碍因子出现频率最高的是参与深度,其次是种植养殖,再者是文化环境。在一级指标下,障碍因子出现频率排名前三的是产业合作、经济发展、民主发展。这表明在国家乡村振兴重点帮扶县中,农民在农业生产中主体性地位缺失,经济主体性地位被削弱;乡村文化服务能力和质量有待提高;农民被动进行土地流转,经济权利缺乏有效的保障;农民参与乡村自治管理的能动性和积极性低,政治和社会主体性地位缺失。

(二)建议

1.村集体要尊重农民在农业生产过程中的主体性地位,农民对土地拥有处置权、使用权和收益权,村组织不能依据自我主观意识强制要求农民种植某种农作物。在引进乡村产业时,要充分与当地村民协商,厘清农民参与产业合作的成本与收益,提高农民参与产业合作的积极性,加大农民对合作社产品生产过程的参与深度,多渠道增加农民参与产业合作的机会,增强农民对乡村产业的归属感和发展信心。同时利用现代信息技术赋能乡村产业发展,推动一二三产业融合发展,增加农民参与收益,激励和引导农民构建符合当地乡村发展实际的现代产业体系、生产体系和经营体系。

2.加强党建引领,赋能基层组织,规范基层自治组织的选举制度,完善村两委与村民协商制度和参与机制,创新基层民主形式,用农民大众喜闻乐见的方式将全过程人民民主运用于乡村发展实践之中,促进农民全方位参与农村公共事务,充分调动农民参与乡村管理的积极性和主动性,提高乡村各项事项的公开透明程度,增进农民对村两委和村集体的认同感,培育农民在乡村发展中的政治主体性意识。

3.提高财政资金精准对接能力,使得各项惠农政策真正促进当地乡村经济发展,提高农民财产性收入,完善医疗住房教育等社会保障制度,改善农民家庭收支状况。加大对土地流转政策的正确解读力度,完善土地确权政策,在落实流转过程中要坚持“依法、自愿、有偿”原则,尊重农民经济主体性地位,提高农民对三农政策的感知度和满意度。创新农民信贷评估指标体系,加快农村综合信用体系建设,多渠道降低农民农业贷款门槛,满足农民实际金融需求,加大对农村农民普惠金融的覆盖深度和广度。

4.优化乡村文化基础设施建设及文化产品供给,提升农民参与乡村发展的内驱动力和能力。主动了解农民文化需求,尊重当地传统文化,创新文化下乡的形式和内容,推动雅俗共赏的高品质文化作品和文化活动下乡,提高乡村文化服务供给能力,丰富农民文化生活,激发村民对参与乡村文化的发展建设和传承创新的积极性,营造良好的乡村文化氛围。采用积分制、红黑榜、村规民约等方法引导村民行为,提高农民素质,提升发展能力,改善邻里关系,营造良好乡风,规范乡村发展。

5.完善新型农村集体经济治理体系和农民参与治理的体制机制,强化农民在集体经济治理中的主体性地位。目前,通过对农村集体资产清产核资、折股量化和建立农村集体经济组织等方式,农村集体产权制度改革基本完成,农民成为集体资产的股东。由于农民个体在信息获取和生产经营能力等方面存在局限性,需要新型农村集体经济组织定期对村民进行行业市场前景、现代法人治理等内容的培训,提高农民对市场信息的获取能力和思想开放水平,提高农民独立的市场主体意识,提升农民作为集体经济组织股东的治理意识和治理能力,培育新型职业农民。股份制度改革给予农民集体资产的股份和分红权利,使得农民的个人收益与集体资产的盈利状况相挂钩,建立农民股东治理的激励机制,能够提高农民参与集体经济组织和乡村集体事务治理的自主性和积极性。

6.建立和谐有序的空间共同体,增强农民乡村共同体意识。随着市场经济的发展,农村人口向城市转移,自我利益的经济理性进入乡村社会,由血缘和宗族维系的传统乡村社会关系网络逐渐被瓦解,农民对于乡村的共同体意识逐渐萎缩。随着互联网技术的普及和应用,乡村共同体意识可以借助技术突破传统地理空间的制约,通过互联网平台如微信、抖音等社交媒体软件创新乡民沟通新方式,既可以实现政府治理与村民反馈之间的双向实时互动,也可以传达村民情谊、促进思想交流、增强身份认同,使得乡村共同体在网络虚拟空间得到衍生和发展,为乡村振兴发展提供可持续的动力支撑。