内蒙古中南部地区东周时期殉马习俗研究

2024-01-05包曙光代佳平

包曙光 代佳平

内蒙古中南部位于中国北方文化带的核心地区,是欧亚草原和中原文化交流互动的前沿地带。东周时期诞生的游牧经济改变了这一地区以往人群的生业方式以及社会文化。 马作为游牧社会的重要组成部分,贯穿游牧生活的方方面面,在丧葬活动中也承担着重要作用[1](P251)。内蒙古中南部地区东周时期殉马遗存的研究, 对探讨该地区人群的丧葬特点、文化属性,以及游牧的起源和中国北方文化带的形成,都具有重要意义。

一、殉马遗存的考古发现

本文在学界以往研究基础上,将内蒙古中南部地区殉马遗存大体分为四个类型和一个地点[2-4]。

(一)西园类型

此类型中发现殉马遗存的有西园墓地、 阳畔墓地和新店子墓地。

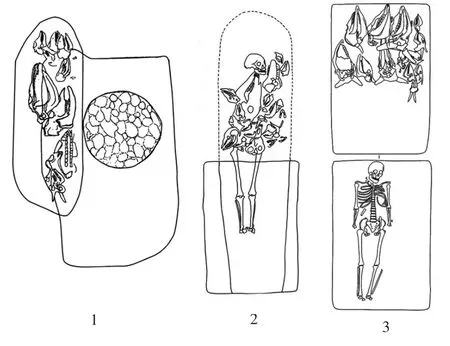

西园墓地发掘墓葬7座,其中6座为偏洞室墓,1座为土坑竖穴墓[5](P13-24),均存在殉牲现象,但未见马。另发现2座偏洞室形制的祭祀坑,则以殉马为主,两坑共发现22个动物头骨,其中马头12个。1号祭祀坑发现马头1个,牛头2个和羊头8个,摆放在洞穴之内,侧置,吻部朝前,朝向一致。殉牲排列有序,首尾两端摆放羊头骨,牛头和马头置于中间(详见图1,1)。2号祭祀坑共有11个动物头骨,均为马头,摆放在二层台上。

图1 西园类型的殉马墓

阳畔墓地[6](P17-24)发掘墓葬8座,形制包括洞室墓和土坑竖穴墓,以洞室墓为主。殉马墓2座,均为洞室墓,共随葬马头3个。M8使用殉牲数量最多,有20个动物个体,包含2个马头,墓主为成年男性。殉牲直接放置于尸骨之上或尸骨上方的填土中,主要集中在墓室前半部。 马头骨位于殉牲群的中心位置,侧置,吻部朝前,与墓主头向一致(图1,2)。

新店子墓地[7](P3-14)发掘保存完整的墓葬51座,墓葬形制有土坑竖穴墓、偏洞室墓和洞室墓三类。殉马墓共有9座,随葬部位包括头骨、冠骨、蹄骨和肩胛骨等,以头骨为主,共有17个[8](P67-72)。新店子墓地的殉马均放置在墓主人头骨上方的填土中。殉马的摆放方式包括正置、侧置、倒置;马头朝向多与墓主头向相同或相向; 摆放位置或位于殉牲群前端居中位置(图1,3),或置于殉牲群外侧,而内侧摆放体型较小的羊和幼牛。 当墓葬中使用殉牲较多时,摆放较为随意,层层叠压,但马头始终保持与墓主头向一致。马无单独殉葬现象,多与牛、羊组合,故殉马墓的殉牲数量一般较多。殉马的年龄多集中在3—8岁,这正是马最具有爆发力,使用价值最高的年龄段。 同一墓中的殉马年龄存在差异,如M43共殉马4匹,年龄分别为1、2.5、5、7岁。

西园类型墓葬形制多为洞室墓, 殉牲使用率高,随葬品更多体现了北方游牧人群的特点,墓主在体质特征上相近,均为古蒙古高原类型。马是该类型的主要殉牲动物之一, 殉马多出在等级较高的墓葬中,且排列整齐,居于中心位置,并带有一定的祭祀性质。 马是西园类型的核心殉牲动物之一,充分体现了该类型人群对马的重视。

(二)桃红巴拉类型

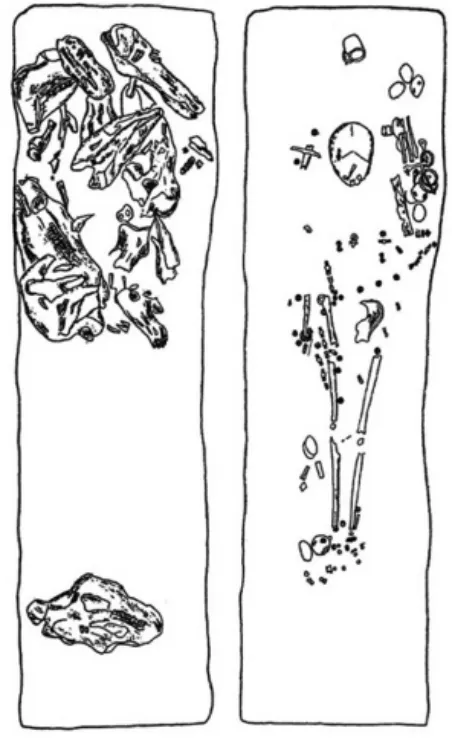

此类型中发现殉马遗存的有桃红巴拉、 呼鲁斯太和西沟畔等墓地。桃红巴拉墓地共发掘6座墓葬, 皆为南北向的长方形竖穴土坑墓, 均使用殉牲,以马、牛、羊的头骨为主[9](P131-144),其中马头12个,都铺于人骨上方的填土中[10](P24)。殉马墓2座,M1规模最大,随葬品最多,墓主为一成年男性。有殉牲动物头骨15个,层层叠压。其中马头9个,有的口含马衔,马头两侧散落马面饰(图2)。M2共使用殉牲49个,均为头骨,层层叠压,其中马头骨共3个。墓主为3岁幼儿。

图2 桃红巴拉墓地M1

呼鲁斯太墓地M2人骨上方的填土中,发现三行“一”字型排列整齐的27个马头。在人骨架和马头骨之间发现马面饰和鹤嘴斧等青铜工具武器。M3中也出土了数量众多的马面饰,可能也存在殉马现象[11](P11-12)。西沟畔墓地[12](P1)和白家梁墓地[13](P405)也出土若干马头骨;西沟畔M2发现的马头骨位于人骨左侧。在明安木独墓[14](P79-81)发现了散乱的马骨架,玉隆太残墓[15](P111)也发现马的较多碎骨。

桃红巴拉类型中,未见大型墓地,墓葬形制多为南北向土坑竖穴墓,随葬少量陶器。殉牲习俗发达,主要为马和羊的组合,与西园类型相比牛的数量偏少。此类型中马的使用率高,是最主要的殉牲动物,存在单独殉马现象。马的摆放位置多位于人骨上方的填土中,殉马部位主要为马头骨。可见,从事游牧经济的桃红巴拉类型人群与马的关系十分密切。

(三)崞县窑子类型

此类型中发现殉马遗存的有崞县窑子和忻州窑子墓地。崞县窑子墓地发掘墓葬25座,其中19座墓有殉牲现象[16](P61-62)。殉马墓仅有一座,发现马头骨和马鹿头骨各一个, 马头摆放在人头骨上方的填土中。墓主为男性,墓葬规模较小,且处于该墓地的早期阶段[17](P43)。

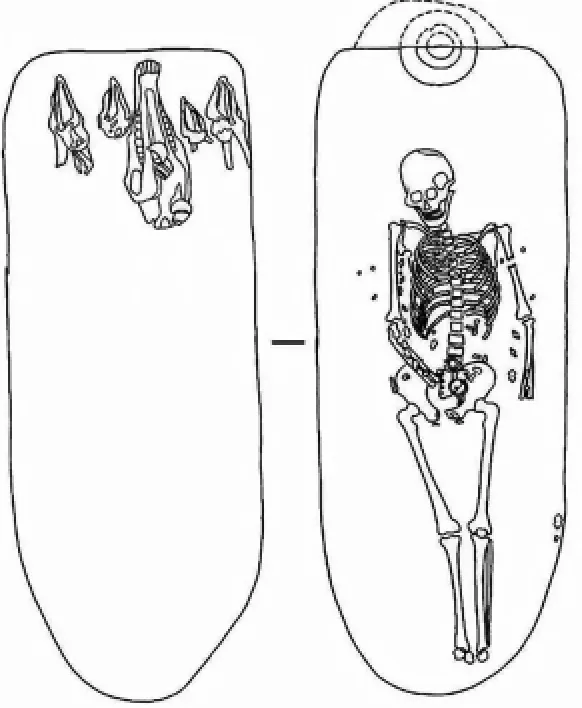

忻州窑子墓地共发掘66座墓葬, 均为东西向土坑竖穴墓[18](P28-29)。有殉牲的墓葬共43座[19](P344-355),其中殉马墓8座。殉马部位为头骨和蹄冠骨,多将头骨倒置摆放,头骨朝向与墓主头向一致,多成排放置于人骨头部上方填土中或二层台上(图3)。将蹄冠骨置于大牲畜口腔内是这一墓地的显著特点。马与牛、羊组合殉葬,无单独殉马现象。墓主基本为成年男性,未见女性使用殉马。经鉴定,殉马年龄多集中在7~10岁,基本为老年阶段,仅有1例儿童墓随葬幼马的现象。

图3 忻州窑子墓地M28

崞县窑子类型有较大型的墓地, 多数墓葬随葬陶器,普遍使用殉牲,殉牲摆放位置和方式十分规则。该类型殉马的数量不多,每座殉马墓只殉马一匹, 不见前两个类型单独殉马或一墓殉多马的情况,且所用的马匹多年龄偏大。可见,崞县窑子类型人群更注重马在现世生活中的使用价值。

(四)毛庆沟类型

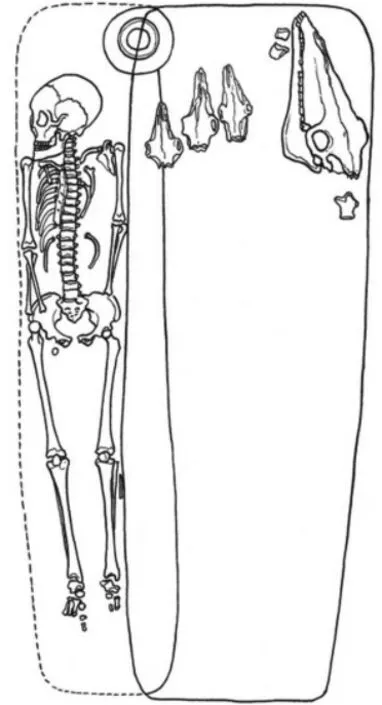

此类型仅在毛庆沟墓地中发现殉马遗存。毛庆沟墓地共发掘东周时期墓葬79座,殉马墓3座,共随葬4个独立的个体,殉马部位均为头骨[20](P237-238)。马位于殉牲群前端,倒置摆放在墓主人头部上方的填土中,马头朝向和墓主头朝向相同(图4)。3座殉马墓的墓主均为成年男性。

图4 毛庆沟类型的殉马墓

毛庆沟墓地有两种墓葬, 殉牲习俗只见于东西向墓葬中。晚期南北向中原人群的墓逐渐增多,其葬俗和典型遗物在北方人群的墓葬中也屡有发现, 展现了中原和北方人群之间的文化互动和融合,这一现象可能与赵国“胡服骑射”的策略相关。该类型的殉马墓发现较少,且主要在早期阶段;晚期流行以移动性较弱的猪作为主要殉牲动物,马并非这一类型的主要殉牲动物。 我们认为从事定居混合经济的毛庆沟类型人群对移动性要求不高,日常生产生活对马的依赖性较弱。

(五)小双古城墓地

岱海地区的小双古城墓地也发现了殉马遗存,因其文化特征和地理位置带有一定独特性,不宜归入上述各类型中。 小双古城墓地正式发掘墓葬14座,12座为偏洞室墓,另2座为竖穴土坑墓,其中11座墓使用殉牲[21](P15-16)。殉马墓共4座,均为偏洞室墓,包括6个独立的个体。马与牛、羊组成殉牲群,不见单独殉马墓。殉马部位以头骨为主,还发现了部分寰椎和蹄冠骨。 马头吻部朝向与墓主头朝向相同,摆放在墓道底部或二层台上(如图5)。殉马与骨质箭镞、马具伴出关系明显,小双古城墓地的骨镞和马镳均出土在殉马墓中。 殉马墓多为高等级身份者之墓葬,墓主均为男性[22](P62-69)。该墓地已进行鉴定的人骨中, 女性均为古中原类型人群,男性则都为古蒙古高原类型[23](P26-27)。

图5 小双古城M7

二、殉马遗存特点

马在游牧社会中具有特殊的地位, 扮演着重要的角色。 现对殉马遗存特点及其反映的社会现象进行讨论。

殉马组合:在西园类型和桃红巴拉类型中,殉马使用率较高, 存在一定数量的单独殉马和一墓殉多马现象。从与其他动物的组合来看,可分为3个组合:马+羊,马+牛+羊,马+马鹿。其中马与马鹿的组合仅一例, 未见马与牛两类大牲畜单独组合殉牲。故殉马墓中比较稳定的动物组合是马、马+羊或马+牛+羊。

殉马位置:殉马的摆放位置大致可分为三种。第一种,放置在人骨之上的填土中;第二种建造单独的二层台放置; 第三种是将马骨直接放置在人骨之上。其中,以前两种居多。马在殉牲群中的摆放位置也十分特别: 马普遍放置于殉牲群的前中部,其余殉牲环绕于四周或前后摆放,马头的吻部朝前,多与墓主头朝向一致。殉牲数量较多的墓通常只将殉马整齐摆放, 其余殉牲环绕殉马散乱放置,如新店子墓地M20,共殉牲30个。其中,殉马2个,摆放在中间,周围有环绕正置、侧置、倒置的羊头。此外,忻州窑子墓地有将马、牛蹄冠骨置于马的口腔内的摆放习俗。 将殉牲动物置于填土中或二层台上,均处于墓主的视线范围之内,结合殉牲吻部朝向与墓主头朝向一致的特点, 体现了墓主希望在另一个世界对牲畜的占有和管理, 一如生前所从事的放牧活动[24](P134)。马位于殉牲群的核心位置,更多地表现了马在牲畜中占有核心地位。

殉马部位: 内蒙古中南部的殉马遗存多用头骨、寰椎、蹄骨等部位。其中,头骨的使用率是最高的。寰椎单独殉葬的情况少见,很可能是在肢解头骨时顺带切割下来的。 在新店子墓地和忻州窑子墓地还存在使用头骨、蹄骨和冠骨组合的情况,其核心仍为头蹄组合。 故在殉马遗存中普遍使用头骨和蹄骨,形成较为固定的“头蹄组合”。这种使用头蹄组合代表全牲的方法, 广泛流行于游牧民族的殉牲中[25](P69)。这充分体现了当时牧人对肉食资源的珍视、利用。这种传统在如今哈萨克族的葬礼中仍有所保留, 在葬礼周年祭后将食用后的马头及蹄骨埋葬于墓葬旁或单独埋葬[26](P112)。

殉马年龄:5—8岁是家马役用能力最强的年龄段[27](P353),超过8岁后马的爆发力、繁殖能力都会明显下降。根据以往的材料和研究结果,对殉马年龄的测定数据共有28例, 其中超过8岁的老年马仅有2例(新店子墓地M20、忻州窑子M20),1岁以下的马驹3例(新店子M43、小双古城M9、忻州窑子M51), 其余殉马的年龄皆集中在青壮年,处于马匹具有较高使用价值的阶段。

内蒙古中南部地区的殉马遗存具有一定的时空分布规律。从时间上看,内蒙古中南部地区东周时期的典型殉马遗存集中出现在春秋晚期-战国时期, 此时期也恰为中国北方游牧文化带形成的关键时期。从空间分布来看,偏西的西园类型和桃红巴拉类型殉马的使用率最高。 在岱海地区的崞县窑子和毛庆沟类型中, 马并非为这一地区的主要殉牲动物。 黄仁宇曾提出长城大体建筑在15英寸等雨线上[28](P33),带来充沛降水的东南季风和西北的干燥风沙在此交会。 内蒙古中南部的各处殉马遗存也大体处于长城沿线地带[29](P189),并且殉马的使用率有自西北向东南递减趋势。故此,殉马使用情况的差异性, 主要受到自然环境因素和不同生业模式人群用马策略的影响。

表1 内蒙古中南部地区殉马遗存的基本情况

三、殉马使用人群分析

现从殉马墓墓主的性别、 年龄和墓葬等级三个方面对此问题进行讨论。

殉马墓的墓主存在明显的性别差异。据统计,内蒙古中南部地区东周时期的殉马遗存共包含13处墓地,36座墓葬(含祭祀坑2座)。墓主性别明确的单人墓共18座,其中墓主为男性的共有16座,女性墓主仅有2座, 只见于新店子墓地(M34、M37)。有年龄鉴定的墓葬共26座, 墓主为成年男性的共有16座。男性墓主的殉马使用率明显更高,且大多数为成年男性。 同时根据新店子和阳畔等墓地古代居民的肢骨研究发现,男、女两性在上肢骨粗壮程度上差别明显,男性的肱骨更为粗壮。男性上下肢的粗壮程度也有显著的差异, 上肢的粗壮程度明显强于下肢, 男性居民还伴随颇为扁平的股骨骨干上部以及发育相对较弱的股骨嵴[30](P286)。显然,男性的上肢承担了更多的社会工作,而下肢部位所受到的压力较小。 以上体质变化可能为长期骑马游牧所致。从食性分析上,男性的动物性食物摄取也高于女性[31](P91)。据此,可以反映出男女两性在社会分工上存在差异性,男性多骑马放牧,在生产生活中与马关系密切。

2座使用殉马的女性墓主均为古蒙古高原类型。在多人种组合的墓地中,古蒙古高原类型的男性和女性在随葬品的数量差距较小。 以忻州窑子墓地为例,古蒙古高原类型的墓主在墓坑大小、殉牲数量上并不存在明显的性别差距, 而古中原类型的男性占有财富明显多于女性, 两性财富差距明显[32](P82)。在小双古城墓地中,女性为古中 原类型,拥有大量的精美贵重的装饰品[33](P69),却不使用马进行殉牲。另从随葬品的角度来看,古蒙古高原类型的女性墓还出现随葬青铜工具武器的现象。由此或可推断在古蒙古高原类型的人群中, 女性在一定程度上可能也承担部分骑马放牧的工作,此类情况在欧亚草原的巴泽雷克文化和萨尔马泰文化等诸多游牧文化中也有发现。

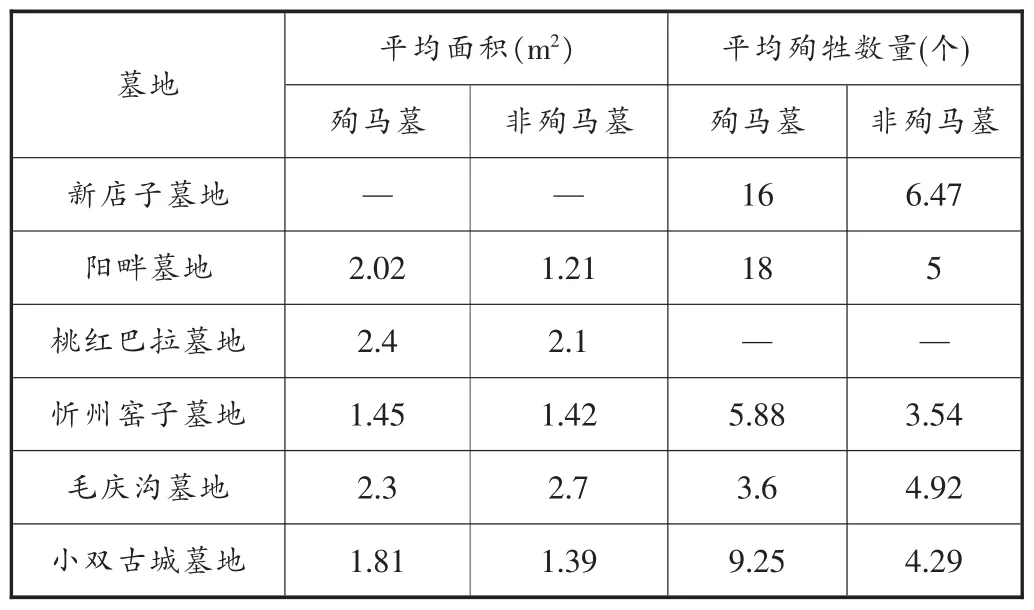

殉马墓使用人群的社会地位也有一定倾向性。墓葬面积反映劳动力的投入,牲畜是牧业人群最为主要的财产。因此,墓葬面积的大小,殉牲数量的多寡映射出了死者生前的社会地位和财富。本文以墓地为单位, 统计了内蒙古中南部殉牲墓中殉马墓和非殉马墓的平均面积和平均殉牲数量。根据表2,除毛庆沟墓地外,殉马墓的平均面积和平均殉牲数量都高于非殉马墓, 且殉牲习俗越发达的墓地,两者差距越明显。在新店子、阳畔、桃红巴拉和小双古城墓地中,面积最大、殉牲数量最多的墓葬均为殉马墓。可见,东周时期内蒙古中南部的殉马墓多为较高等级的墓葬, 墓主生前在族群中享有更高的社会地位,掌握更多的社会财富。

表2 内蒙古中南部地区殉牲墓概况

马与游牧经济息息相关, 殉马这一葬俗在我国古代游牧民族中广泛使用。包括匈奴、鲜卑、乌桓、契丹、突厥、女真、蒙古等民族,均有用马进行送葬、 殉葬和祭祀的习俗。 如《三国志》:“[乌丸(桓)]取亡者所乘马、衣物、生时服饰,皆烧以送之。”[34](卷三十魏书,P694)《周书》:“(突厥)死者,停尸于帐,子孙及诸亲属男女, 各杀羊马, 陈于帐前, 祭之……取亡者所乘马及经服用之物,并尸焚之。”[35](卷五十,P910)《三朝北盟会编》 中描写女真葬俗:“死者埋之而无棺椁。 贵者生焚所宠奴婢、 所乘鞍马以殉之。”[36](卷三政宣上帙三,P18)直至今日,在蒙古族、达斡尔族等民族中,还使用马进行送葬,认为马是死者灵魂的向导,将引领亡者的灵魂去往安息之地。

综上, 春秋晚期到战国时期是内蒙古中南部地区典型殉马遗存出现并快速发展的时期, 此时也正是古蒙古高原类型人群出现在内蒙古地区的时段[37](P87-91)。在此之前,广泛使用殉牲的朱开沟文化和西岔文化等内蒙古土著文化系统中, 始终未见使用殉马的现象。故此,我们认为原本居住在更北的蒙古和外贝加尔地区古蒙古高原类型人群,直接或经由甘宁地区南下进入内蒙古中南部后,一定程度上促进了内蒙古地区畜牧业的发展,并刺激了早期游牧经济的形成和殉马习俗的流行。

四、与北方文化带其他地区殉马习俗的比较

现将内蒙古中南部地区与甘宁、 冀北和内蒙古东南部地区的殉马习俗进行比较分析。

(一)甘宁地区

蛤蟆墩墓地发掘墓葬20座, 其中偏洞室墓12座,长方形土坑竖穴墓8座。14座墓中发现殉牲,其中9座为偏洞室墓[38](P234-235)。殉牲以羊为主,多摆放在人头骨上端的填土中,这是目前发现的最早的将殉牲置于人头部填土的方式[24](P52)。殉马墓共3座,均为偏洞室墓,且墓主都为成年男性,殉马部位为头部,不见其他部位。马不单独随葬,其摆放位置位于整个殉牲群的中部。蛤蟆墩墓地的人群也为古蒙古高原类型,其活动年代略早于内蒙古地区发现的古蒙古高原类型人群[39](P85)。

于家庄墓地共清理墓葬28座, 其中6座为竖穴土坑墓,其余均为洞室墓。洞室墓的类型包括竖穴土洞、刀型偏洞、凸形土洞和凹形偏洞[40](P55-63)。24座墓葬中有殉牲,以羊为主。殉马墓共6座,有42个独立的个体,竖穴墓和四类洞室墓均有使用殉马的情况,马不见单独随葬现象[41](P85-86)。从殉马部位来看,以马的头骨和蹄骨为主。从殉马的摆放位置来看,主要集中在墓主的脚部和墓道之中。于家庄墓地的古代居民在人骨特征上也与古蒙古高原类型一致[42](P119-120)。

从以上甘宁地区的典型墓葬可以看出, 其殉马习俗与西园类型以及小双古城墓地十分相近,均为洞室墓传统,殉牲以羊为主,在殉马的部位和摆放方式上近乎一致, 在墓主体质特征和经济生产方式上也基本相同。

(二)冀北地区

玉皇庙共发掘墓葬400座, 其中有殉牲墓254座,殉牲以狗为主,共1448个。殉马墓共有17座,单独殉马墓2座,其余均与狗、牛、羊组合殉葬。17座墓葬的墓主,除1座为女性和1座无人骨外,其余15座墓主皆为男性。殉马遗存包括50个头骨,69个腿骨(连蹄)[43](P125)。

北辛堡墓地发掘墓葬2座, 皆为土坑竖穴墓,均使用殉牲。M1殉马、牛、羊各十余个,殉牲部位包括头骨和肢骨,头骨分上下被劈成两半,堆叠放置。 现存马9个, 分4排排列。M2共有殉牲动物10个,马3、牛3、狗1、猪1,放置于墓道的东北角,分三层摆放,马头分两排排列[44](P231-242)。

冀北地区具有一定的共性,墓葬形制多为长方形土坑竖穴墓,墓地根据头向的不同,可分为东西向和南北向两种,年代越晚则南北向墓越多;少数墓葬有木棺,木棺的数量与中原化程度成正比[45](P156)。冀北地区的殉马习俗和墓葬特点与内蒙古岱海地区的崞县窑子类型和毛庆沟类型存在相似性。

(三)内蒙古东南部

井沟子西区墓地共发掘58座春秋晚期至战国早期的墓葬[46](P8-10),有殉马墓35座,使用殉马42个,单独殉马墓有15座[47](P108-114)。殉马多放置在土坑竖穴墓的填土中或墓底部,且多靠近北部,即人头骨端。随葬部位主要为指(趾)骨和肋骨,而少见头骨,殉马的年龄多处于青壮年。此外还发现较多使用驴和骡进行殉牲的情况。在不统计合葬墓的情况下,殉马墓的墓主主要为男性,仅有M4为女性墓主。从殉马墓和殉马个数来看,马是井沟子墓地最为主要的殉牲动物, 大量使用肢骨和肋骨是该墓地的显著特点。

周家地墓地共发掘土坑竖穴墓54座, 殉牲墓26座,以殉狗为主[48](P33)。殉马墓4座,使用殉马4个。殉马摆放在墓葬填土或葬具外侧, 殉马部位包括马头骨、下颌骨和马牙。墓主多为成年男女,不见未成年单独使用殉马的现象。 周家地墓地的殉马遗存与冀北地区和内蒙古中南部的崞县窑子类型、毛庆沟类型较为相近,而井沟子墓地的殉马则更具独特性。

通过整个北方文化带的殉马习俗的比较,我们认为,内蒙古中南部地区与其他地区的殉马习俗既存在一定的相似性,又有明显的差异性。偏西部的西园类型和桃红巴拉类型受到北方古蒙古高原类型人群和西部甘宁地区洞室墓的影响,有着极强的北方文化特征。生活在此的古代先民应从事游牧经济,殉马使用率高,对马有着较强的依赖性和浓厚的感情。 岱海地区的崞县窑子和毛庆沟类型,保留了原有内蒙古地区古华北人群的文化传统,受到北方的古蒙古高原类型人群和南方代表中原文化的古中原类型人群的影响,同时与偏东的冀北和内蒙古东南部地区联系紧密,形成了以定居型畜牧业为主的混合经济,对移动性要求不高。马在日常生活中的作用较弱,殉马使用率低。

五、结语

春秋晚期,内蒙古中南部地区的殉马习俗逐渐流行开来。殉马的使用存在区域差异:偏西的西园类型、桃红巴拉类型殉马使用率高,偏东的崞县窑子和毛庆沟类型的殉马遗存发现较少。这种差异性受到了自然环境和生业模式的影响,反映了不同人群的用马策略和对马的依赖性。从殉马使用人群来看, 殉马墓的墓主多为古蒙古高原类型的成年男性。将内蒙古中南部地区的殉马习俗置于整个北方文化带观察, 西园类型与甘宁地区联系更为密切,毛庆沟和崞县窑子类型受到冀北地区的影响。东周时期的内蒙古中南部已经成为北方文化带的中心区域[49](P94),处于北方牧业文明和中原农业文明共同影响的边界地带。在两种文明的不断交会碰撞中,不仅没有割裂农牧之间的联系,反而促进了农牧进一步融合[50](P101)。在东周时期的内蒙古中南部不同文化传统的多元人群进行着广泛而密切的互动,进而深刻地影响了牧业人群与农业人群之间长时段交流交往交融的历史进程。