出土文献视域下的二十四节气形成史*

——以清华简、北大汉简、银雀山汉简、胡家草场汉简中的节气类文献为中心

2024-01-05夏虞南

夏虞南

天象历法、 授时之学一直被视作秘而不宣的王官之学。其学玄妙艰深,且能满足时王和统治集团对祭祀、授时的政治需求,并对社会的生产、生活产生重要的指导意义。人类进入文明之后,最早积累的知识体系有三种,即天文学、数学和力学,这三大知识体系构建起了人类文明的基石[1](P1)。此三者直接服务于早期先民的生产和生活, 具有较长的文明史。 天文学影响着原始农业的进步与人类的生存,因而有着更为重要的意义。节气的产生并不是一种偶然,而是先民对自然规律的摸索、掌握和总结。 建立节气观念需要熟悉历法和授时等基础知识, 我国先民花费了大量时间观察和记录自然时序和四季变化, 不断完善对天象的观测和认识,通过观测星象、日影、月影以及感知时间和物候,先民逐渐形成了对节气的划分,并建立了稳定且长期适用的二十四节气系统, 形成了中国独特的时间观和节令智慧体系。

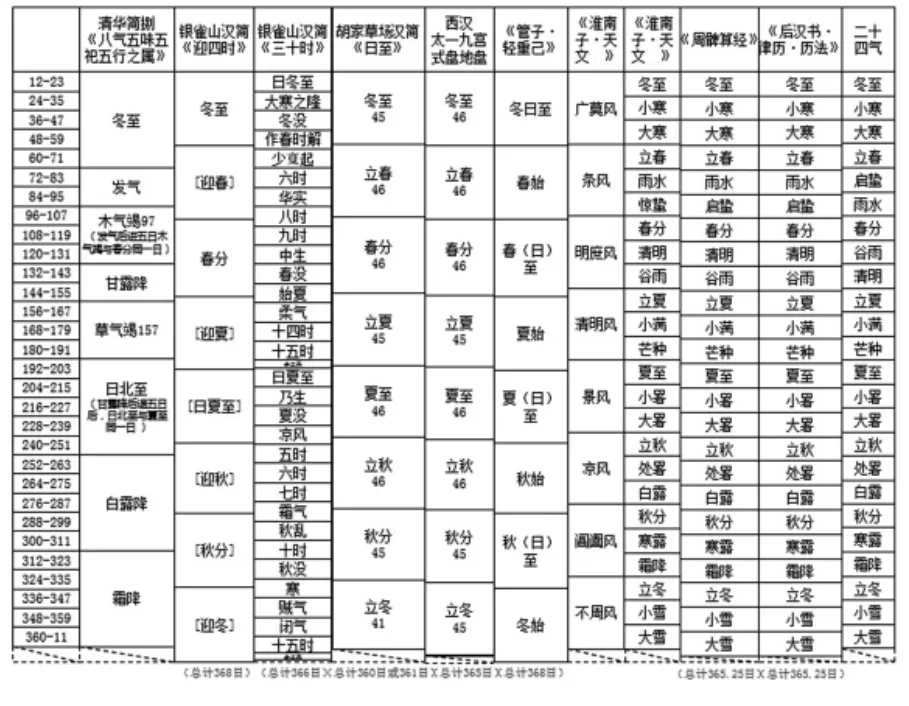

二十四节气名称、 源流的初成和定型都是一代代先民层累的智慧结晶。 从认识史的角度考察,二十四节气的命名也并不是一次性完成的[2](P94)。二十四节气系统的形成时间, 学界主要有三种意见:一、东周之前说②;二、战国说③;三、秦汉说④。竺可桢先生给出了相对宽泛但非常准确的定义:“降及战国秦汉之间,遂有二十四节气之名目。”[3](P141)沈志忠先生认为:“考定二十四节气大致萌芽于夏商时期,在战国时期已基本形成,并于秦汉之时趋向完善并定型。”[4](P53)冯时先生则指出其形成时间可能更早,大约在东周之前[5](P236-243)。部分学者认为在春秋战国之际, 古人已经精密地测定了十二次的“初”与“中”,即对二十四节气的“节气”与“中气”的科学测定与记录, 这标志着二十四节气天文学定位的完成。过往研究对二十四节气的形成考辨大多从文献所载的天象、节候信息出发。地不爱宝,战国秦汉之间的新出节气类文献的大量面世, 为了解节气,特别是二十四节气的形成史,提供了契机。

一、出土文献中的八节体系

与四时概念的建立过程相近,八节、十二节的概念均是逐步完善起来的, 这种完善离不开周人对天象历法的推步[6](P1)。传世文献中,《左传》“分、至、启、闭”,《管子·轻重己》“春始、春至、夏始、夏至、秋始、秋至、冬始、冬日至”等,均以八节划分一年。《吕氏春秋》已明确了立春、春分(日夜分)、立夏、夏至(日长至)、立秋、秋分(日夜分)、立冬、冬至(日短至)八个节气。八节分散于《吕纪》(《吕氏春秋·十二月纪》的简称)中,与四季、十二月相配,应属较早形成的“四时八节”。且《孟春纪》有“蛰虫始振”,《仲春纪》有“始雨水”,《孟夏纪》有“甘雨至”,《仲夏纪》有“小暑至”,《季夏纪》有“甘雨[三]至”,《孟秋纪》有“凉风至”,《仲秋纪》有“白露降”,《季秋纪》有“霜始降”等近似节名的物候现象,对完善二十四节气起到了引导作用[7](P436)。直至《淮南子·天文》《逸周书·周月》《时训》的创作时代,二十四节气才划分明显,且名称完全固定。

战国出土文献中其他与二十四节气相近的节气系统虽已出现对相应物候的描述, 但并未见成熟而稳定的命名。清华简拾《四时》所载“三十七时”,似无专门的节气名称,其本质更接近战国时期对星象系统的记录,但涉及风、云、雨等物候,皆与节气系统相关。《四时》所载类似节气、物候的名称包括:第一时“征风启南”;第四时“日月分”;第十时“南风启孟”;第十四时“日至于北极”;第十九时“北启寒”;第二十二时“日月分”;第二十八时“北风启寒”;第三十二时“日至于南极”等八时。若以冬至日算岁首, 则与二十四节气的冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬八节大致相当,除冬至、夏至完全对应外,其余诸节有五日或十日偏差⑤。若从立春算岁首,则“征风启南”为立春、“南风启孟”为立夏、“北启寒”为立秋、“北风启寒”为立冬,其余四节为五日或十五日的偏差。且《四时》虽记载了三十七时,但第三十七时仅存“卅=寺(时),日乃受舒(序),乃 复客(复)尚(常)”一句,此句似总结,与前文任一时行文皆有不同,尚存讨论空间⑥。

银雀山汉简《迎四时》出现了冬日至、春分等分、至气名,其简文残断,虽内容不全,但明确按四时划分全年。汉简中亦存其他节气名称,除时代相近的北大简《节》篇⑦已有明确的“八节”名称外,亦有“凉风至”“大寒之隆”两称见于银雀山汉简《三十时》,《吕纪》作“凉风”“大寒之隆”,简文“白露降”见于清华简《八气五味五祀五行之属》(以下简称〈八气五味〉》。北大简《节》相关简文宽式隶定如下:

《节》之篇题“节”题于简3背面,由行文可知抄写者认为这篇内容当以四十六日为一节划分全年,并由此行令,其内容与阴阳刑德相关。北大汉简另存《阴阳家言》一篇,其文论以四时为令,以气配德,论及君人之政,更近阴阳家之政论言说,而《节》篇虽有阴阳刑德色彩,但其令依月推行,更成体系。总的来说,此类阴阳之行,八节之说明显并未合历,更像是某种政治历的推演。与其时代相近的《淮南子·天文》、汝阴侯墓式盘、《灵枢·九宫八风》都对八节间的日数有所调整,所计日数更接近回归年的日数,而非以三百六十日纪年,说明汉初以“节”“气”“四时”论政是一种普遍的论说方式,所用节气系统已经成熟,但也并不能证明这类文献与实际使用的历书文献完全相合。

汉简中对节气与干支相配的记载虽不完备不常见,但也提供了一些研究思路。最新公布的胡家草场汉墓新出竹简中共计102枚涉及汉文帝后元元年(公元前163年)至公元前64年的节气干支[9](P2、P117-128),为研究这一百年中的两分、两至、四立即“八节”提供了巨大便利。胡家草场汉墓《日至》的保存情况相对完好,且与《历》共同构成了完整的《历日》。《日至》第一枚简记录四立(冬立、春立、夏立、秋立)在一年之中的对应时间,简背书写元年刑德所居方位。第二枚简则正面书写“八节”名称,简背书写卷题《日至》,剩下100枚简皆于简首加编号,1年1简,记录100年间“八节”的干支价[9](P2)。

图1 胡家草场汉墓竹简《日至》简3929+2723+3880正

根据《荆州胡家草场西汉简牍选粹》 公布的《日至》简,可整理成下文[10](P100-101):

简3923+2723+3880背:日至

简2752:冬立,十月至十一月;春立,十二月下旬正月上旬;夏立,四月至五月;秋立,七月。四时之分,常在四时中月之中。

简3923+2723+3880正:冬至,立春,春分,立夏,夏至,立秋,秋分,立冬。

简613:五乙亥,庚申,丙午,壬辰,丁丑,癸亥,己酉,甲午。

……

随州孔家坡汉简景帝《后元二年历日》记录了“初伏、立春、中初、腊、冬至、夏至、出种”等时节[11](P191-193)。银雀山汉墓武帝《元光元年历谱》于1972年发掘时出土,此历谱以十月为岁首,以表格式记载汉武帝元光元年(公元前134年)全年历谱,除干支外出现了一部分节气、 时节名称:“冬日至、 腊、出种、立春、立夏、夏日至、初伏、中伏、立秋、后伏”[12](P233-235)。连云港尹湾汉简《元延元年历谱》记录了“立春、夏至、初伏、中伏、后伏、秋分、立冬、冬至、腊”等时节[13](P127),《元延二年日记》记录了“春分、夏至、中伏、后伏、秋分、立冬、冬至、腊”等时节[13](P61-66)。

汉文帝七年(公元前173年)十一月辛酉为冬至日,见于阜阳双谷堆西汉汝阴侯墓占盘[14](P12-32)。此地盘上还载有九宫之中的八个宫名和八节名称。值得注意的是,式盘不存“五”之数,且“五”对应的宫名“柖榣”亦不见于地盘。天盘正中写有“吏柖榣也”四字,表示“中宫”之名当为“柖榣”。外围铭文自子位向西北维依次为:

冬至,汁蛰,四十六日废,明日立春。

立春,天溜,四十六日废,明日春分。

春分,苍门,四十六日废,明日立夏。

立夏,阴洛,四十五日,明日夏至。

夏至,上天,四十六日废,明日立秋。

立秋,玄委,四十六日废,明日秋分。

秋分,仓果,四十五日,明日立冬。

立冬,新洛,四十五日,明日冬至。[14](P12-32)

太一九宫式盘于八节中各有九种变化, 加上废日,共有近八十种不同状态。李学勤、孙基然、杜锋、张显成、程少轩等学者均已结合历代研究,就太一九宫的运行方式进行了探讨⑧。“八节”每节应该为四十五天,其中存有五个废日,可知文帝七年(公元前173年)以365日纪历,此时对回归年的校验也愈发准确。

二、“六节”“八节”“十二节”等较早形成的节气

汝阴侯地盘铭文及运行方式当与《黄帝内经·灵枢》的《九宫八风》密切相关。但《灵枢经》并未记载“八节”, 仅有“二至”“二立”“二分”:冬至、立春、春分、夏至、立秋、秋分,此六节气各含61日, 则岁实长度当为366日,似与《尧典》所记的岁实相合。安徽含山凌家滩玉圭版为“八节”与“八方”“八风” 之间的对应性提供了较早的实物依据。 刘晓峰先生指出“八节”是“八风”的同构,都根源于一气周流的古代中国世界想象,都是其重要的有机组成部分[15](P3)。据此,六节的来源也值得思考,姑且尝试讨论。

《黄帝内经·素问》存《六节藏象论》《六微旨大论》《六元正纪大论》等篇以“六”为数。《六节藏象论》《六微旨大论》皆存岐伯答黄帝“六之节”问,体现以“六”为数的倾向和测度天象的方式。王冰注云:“周天之分,凡三百六十度四分度之一,以十二节气均之,则岁有三百六十日而终。”[16](P43)可知《黄帝内经》以“六六之节,以成一岁”[16](P42),以六甲均分一年,其六时正处于“节气”位置,故后言“以十二节气均之”,这套系统当以“节气”划分。因《黄帝内经》的成书年代相对复杂,其主体部分虽应成书于汉代[17],其所记载“六节”平分岁长的纪历方式是否比“八节”出现的时间更早或同时并存,以及是否能表现出一种更为古老的传统?尚需讨论。

“六节”或“六气”均分除见于医书类文献之外,还见于以6为数进行分栏,两月为一组,共享60干支的新出秦汉历谱,包括周家台秦简、岳麓秦简历书、湖北关沮秦汉墓简牍历谱、随州孔家坡汉简历书、肩水金关汉简T29117、尹湾汉简元延元年历书等。周家台秦简、岳麓书院秦简历书皆含60支干支简和2支月名简,分为6栏,每栏两月一组,自月朔日起依次书写干支。随州孔家坡汉简共60支简,每简简首依次书写60个干支,下分6栏,每栏两月为一组共享60干支, 于月朔日干支下书写当月月名。肩水金关汉简T29117、尹湾汉简元延元年历书皆为木牍形制,于一圈上书写60干支,木牍两端书写各月朔日干支,分为奇、偶两组,并于对应干支上书写月名。

图2 岳麓书院藏秦简《卅四年质日》

一部分观点认为,这一类文献都属于以六为节,是“六气”的节气系统[18]。笔者以为,虽以上历谱皆以6或60干支为记,但已经明确出现了十二月名, 且分大小月。 故不能排除这类系统皆以月划分,仍以每月中气定节的原则。

“十二节”的由来大致有两种:以十二辰定或以十二中气定。

“十二辰”指观天授时将天赤道带均匀地分为十二等分,称作“星次”:星纪、玄枵,娵訾(娵觜),降娄,大梁,实沈,鹑首,鹑火,鹑尾,寿星,大火,析木。天赤道带的十二等分,故称“十二次”。若以十二地支来表示这十二次所对应的方位, 则以玄枵次为子,星纪次为丑,析木次为寅……,合称“十二辰”,也就是以一个地支标识一辰。此说从郭沫若先生《释干支》而来,影响甚广,基本将《淮南子·天文》《汉书·律历志》《释名》之“辰”理解为对黄道周天的十二等分。《逸周书·周月》⑨云:

日月俱起于牵牛之初,右回而行。月周天起一次,而与日合宿。日行月一次周天,历舍于十有二辰,终则复始,是谓日月权舆。

《逸周书·武顺》有“天道尚右,日月西移”,可知日月运行的相对规律。《汉书·律历志》:“故传不曰冬至,而曰日南至。极于牵牛之初,日中之时景最长,以此知其南至也。斗纲之端连贯营室,织女之纪指牵牛之初,以纪日月,故曰星纪。”[19](P984)《汉书·天文志》亦载“光道北至东井,去北极近;南至牵牛,去北极远;东至角,西至娄,去极中。夏至至于东井,北近极,故晷短;立八尺之表,而晷景长尺五寸八分。冬至至于牵牛,远极,故晷长;立八尺之表, 而晷景长丈三尺一寸四分。”[19](P1294)孙诒让言“一次”下并有“十月二次”四字,当据《玉烛宝典》补,章宁以为恐非,“月”字或涉上“月周天”而衍,当作“日行一次周天”[20](P366)。此段是对日月运行的观测总结,以日皆从牵牛(牛宿)开始运动,向东(右)循环而运行。月运行一周则进一辰次,与太阳再次会合。日运行一月前进一辰次,每运行一周要前进十二辰次,直到结束又重新循环,这就是日月运行的新开始。显然《周月》以“辰”为节,是对日月运动周期的划分。《史记·封禅书》“陈宝节来祀”[21](P1375)即以“十二节”祀,而《太史公自序》言“二十四节”[21](P3291),事实上也是对分段划分概念的接受,极可能是从十二辰对应而来。

“四时”是十二节的基础,十二节并不能从“八节”演化而来。“八节”之中四立为位于月首的“节气”,即立春、立夏、立秋、立冬。二分、二至为“中气”,位于仲春、仲夏、仲秋、仲冬四月之中,亦是四时之中。再由仲春之中“春分”将春三等分,得到启蛰、谷雨(或清明)二中气,由仲夏之中“夏至”将夏三等分,得到小满、大暑二中气,由仲秋之中“秋分”将秋三等分,得到处暑、霜降二中气,由仲冬之中“冬至”将冬三等分,得到小雪、大寒二中气,共计十二中气。虽为逻辑推演,但传世文献与新出文献皆可为证, 十二中气的各名称较十二节气中除四立外的八节名称相对早出。

启蛰见于《夏小正》《周礼·考工记》, 由来较早, 起源时间或与四立确定之时相差不远。《淮南子·天文》“雨水”后为“雷惊蛰”。“惊蛰”与雷相应。清华简肆《筮法》云“奚故谓之震?司雷,是故谓之震”,可理解为震卦对应于“启蛰”。清华简拾《四时》仲春日十七日“启雷”盖也缘于以雷发声而得其节名,其时当与“启蛰”即“惊蛰”相当。银雀山汉简《禁》已有“启蛰不杀”之称,与“启蛰”物候有关。北大汉简《雨书》称二月“旬五日,雨。不雨,蛰虫青(静),羊牛迟,民有几(饥)事”[8](P79),即言惊蛰之时蛰虫应雨。

大暑、处暑之近称见于《幼官》,称为“大暑至”“中暑”“大暑终”。《逸周书·尝麦》“是月,士师乃命太宗序于天时,祠大暑”,此“大暑”与今之大暑时节有别。唐大沛《逸周书分编句释》云:“当时大史编录于孟夏月,先纪祈祷一事,又纪尝麦一事,而独详纪正刑书事。后类纪群祭,以皆是月之事,故并为一篇录之。”[22](P831)据前后上下行文可知“祠大暑”当是孟夏之祭。此祭孙诒让从《礼记·祭法》所言“埋少牢于泰昭,祭时也;相近于坎坛,祭寒暑也”。《周礼·春官·龠章》:“掌土鼓、豳龠。中春,昼击土鼓、吹豳诗,以逆暑。”逆,即迎也。以土鼓、禴祭以迎暑,当是强调暑热之临,可知此时“大暑”并非节气之名,而是对夏、暑的泛称。章宁以为此所言“中春”本或作“四月”,当是言孟夏之事,《周礼》撰者以周正,误四月为周正四月,故改作“中春”。[20]((P482)据《逸周书·世俘》所载“用籥于天位”“禴祭”仪式时间为四月。又士上尊(《集成》05999)铭“唯王大龠(禴)于宗周……在五月既望辛酉”为证,可见禴祭当处春末夏初,“中春” 之说当从章宁说。《尝麦》之“祠大暑”或与后世“大暑”称名相关。银雀山汉简《禁》有“大暑”之名,《三十时》为“凉风”,与北大汉简《节》之“凉风作”相应,其“暑大至”之时则介于小暑、大暑之间,稍有偏差。清华简《四时》称为“暑藏”“追暑”。处暑之名北大汉简《雨书》称为“辟暑”。辟,即诛也,除也。《左传》襄公二十五年:“各致其辟”,杜预注:“辟,诛也。”《墨子·备蛾传》:“敌人辟火而复攻”,孙诒让引《小尔雅》诂云:“辟,除也。”处,则止也。《诗·召南·江有汜》:“其后也处。”毛传云:“处,止也。”除、诛、止,皆可表结束,终止之意。其义相近,时节相近,当是一节。

霜降之名已见于清华简《四时》,称之“白霜降”,介于寒露、霜降之间。北大汉简《雨书》九月“期氏,雨,以出芒华,下霜”,此时介于寒露与霜降之间,用名相近。

小雪对应《幼官》的“小榆”“中寒”(见表2),清华简《四时》大致为“北风启寒”“白雨”。大寒与《幼官》的“大寒终”相当,银雀山汉简《三十时》称之为“冬没”,清华简《四时》有“追寒”“关寒”之称,若皆以冬至为岁首,则《四时》“追寒”结束则是二十节气“大寒”开始,两者时间相近。

由十二中气而定十二长, 长即以节度量也。《仪礼·士冠礼》:“缁带素韠”, 郑注云:“长三尺”,陆德明释文作:“凡度长短曰长。”《集韵·漾韵》云:“长,度长短曰长。”可见四时划分,三分其度量,成十二节。故董仲舒《春秋繁露·官制象天》云:“故一岁之中有四时,一时之中有三长,天之节也……如天之分岁之变以为四时,时有三节也。天以四时之选与十二节相和而成岁。”[23](P218-219)“三长”即三段,有观点[24](P76-77)认为:此“三长”为“三辰”,长为辰字讹形,虽有道理,但尚无版本依据。即以三节分四时,四时三长,共“十二节”。此与《史记》相近。《后汉书·律历》记录精细地测定十二次,可测出每一次的“初”与“中”。[25](P135)“其步以黄道月名:天正十一月、十二月、正月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月;冬至、大寒、雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪。”[26](P3073)此十二节气名为当时月名,可见由每月中气而得名。《逸周书·周月》 所见十二中气与此次序相同。十二中气的完备应是二十四节气形成的基础。正如《后汉书·律历》所言“中之始[曰]节,与中为二十四气”[26](P3059),十二“节”和十二“中”,合称为二十四气。在确定八节、十二中气的基础上逐渐完善形成了二十四节气。

三、清华简《八气五味五祀五行之属》八气、六气之辨

清华简捌《八气五味五祀五行之属》篇,据整理者说明:“本篇据内容可分为四组: 第一组是一年中八个节气的推算,与传统的二十四节气不同;第二组讲述酸甘苦辛咸五味的功效, 相关内容见于《黄帝内经·素问》等古医书;第三组是五祀、五神与五行的相配; 第四组讲述木火金水土五行各自的特点。”[27](P157)此篇中“节气”简为一类,而五味、五神、五祀、五行为另一类。但从抄录性质看,此篇似乎并不成体系,更近似对当时相对定型的时俗、纪节知识的传抄和汇集。 其涉及节气的简文转录如下:

整理者赵平安先生已经指出这套八节气系统与二十四节气不同,但其注释简略,仅将“发气”与“立春”相对应,并认为“《管子·玄宫图》作‘地气发’,《吕氏春秋·孟春纪》作‘地气上腾’”[27](P158)。两处“进退五日”,整理者皆与上句断开,根据测算当与“木气竭”“草气竭”相连,乃与历合。整理者此说应想强调“发气”对应的是二十四节气之“立春”,与《管子》“地气发”,《吕纪》的“地气上腾”表述大致相当,还可能与清华简《四时》“青气”相似。但《吕纪》孟春“是月也,天气下降,地气上腾,天地和同,草木繁动”是相对宽绰的概念,且是“四时八节”的均分系统,孟春出现立春之名,位于月首,而仲春出现日月分(春分)则位于月中,季春则不见节气名称,可知《吕纪》当以二节平分一季,而《八气五味》之八节并未均分四时。整理者以为将“甘露”对应为“谷雨”,则应以“发气”为“立春”,推演对比即知此说可商,程少轩已经指出[18],推步表格见表1。整理者以为“日南至”当为“日北至”“日北至”当为“日南至”,南北颠倒。辛德勇、程少轩皆认为简文“日南至”“日北至”未必有误,此说值得参考。《灵枢·九针论》《针灸甲乙经》等文献中有“夏至丙午”“冬至壬子”的说法,而“丙午”在式盘和星图盘上实则位于南,“壬子”在式盘上位于北,如苏州石刻星盘图。 从式盘、 天文星图的模型方位考虑,如果观察角度或者设计的天文观测模型不同,是可以存在“日南至”解释为夏至、“日北至”解释为冬至情况的。李零先生对“式盘”的定义和解析它所代表的原始思维值得重视: 古式虽为与天文有关的考古实物, 但其重要性却并不在于天文或考古方面,因为它既不是真正的天文仪器,也不是典型的考古器物,主要服务于思想层面,方向上看是上北下南和上南下北并存的。 节气系统和这类器物的图式逻辑都表达出一种相当抽象的思维模式,即可从任何一点做无穷推衍,是“古人推验古今未来,配合禁忌,模拟机遇,沟通天人,指导人们的一举一动”[28](P1)的时间依据。

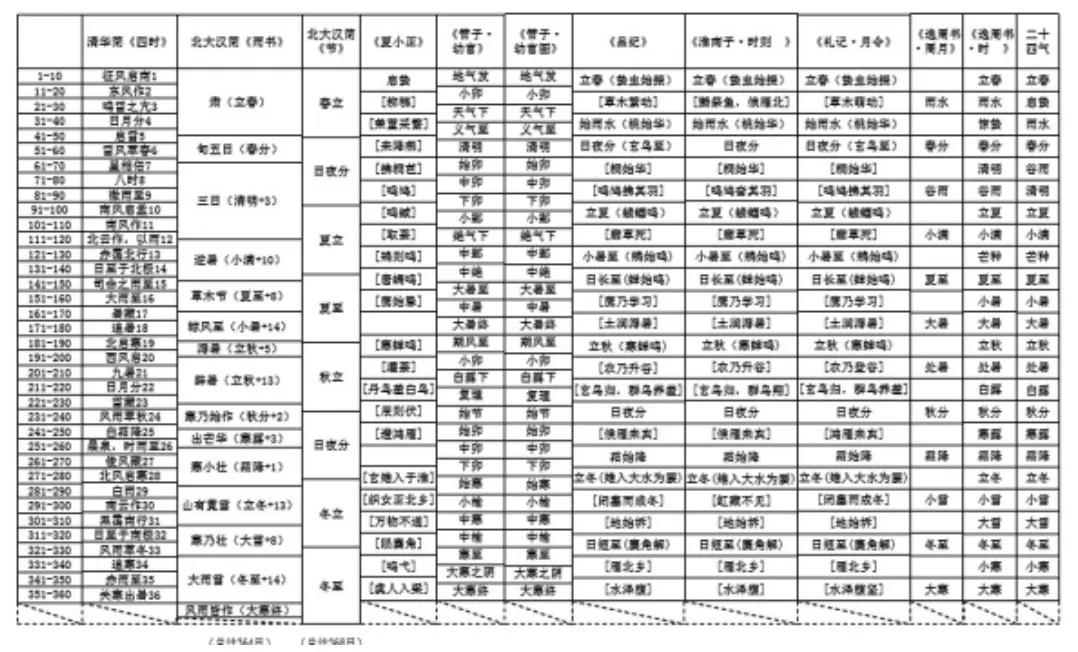

表1 《八气五味》《三十时》与早期二十四气比较*

这也足以说明战国时人的历法观是综合的,并非强调对历日日数的线性划分。 汉以前的天象观测本质上是对空间的综合观测, 时间的精密观测是逐渐形成的。 先秦两汉的新出文献存在对空间、时间不同系统的记述,并应该在一定程度上进行区分。

“草气竭”“木气竭”两节的表述虽与“发气”等称名有差别,但本质上也不属于对物候的描述,而是对“发气”之“气”状态的描述。辛德勇先生认为此篇绝不属于节气系统,而是物候记录[24](P111)。事实上,以物候现象定名节气也较为常见,北大汉简《雨书》简12:“二旬二日奎,雨,以奋草木,草木莭(节),岁乃大。”[8](P80)同篇还有“草木心(浸)”“草木有央(殃)”等词[8](P80),皆以形容草木状态,“节”即“时”也,《左传》僖公十二年“若节春秋来承王命”,杜预注云:“节, 时也。”《周礼·春官·鬱人》:“诏祼将之仪与其节”,郑玄注云:“节,谓王奉玉送祼早晏之时。”《史记·五帝本纪》:“节用水火财物”,张守节正义云:“节,时节也。”[21](P10)《雨书》此说为五月二十五日,近夏至日,有雨,则草木茂盛,“岁乃大”,一年中最繁盛的时节。故以草木状态表示时节,并不少见。且“起气为风”,对四方风、八方风的观测以划分一年,也是古已有之的常例,《史记·律书》《淮南子·地形》《吕氏春秋·有始览》 中皆有对“八风”的解释和定义,还将其与“八殥”“八纮”“八极”“八神”“九野” 等概念相配。《灵枢·九宫八风》则直接将风雨状态与太阳运行应时相勾连。 银雀山汉简1743:“【·四】时,八日,四时,凉风”[29](P212),简1744:“【·八】时,九十六日,八时,霜气”[29](P212)皆以物候表征标注时节;还有《逸周书·周月》《时训》的“雨水”“霜降”等皆说明对天象物候的概括与节气名称直接相关,辛说可商。

在程文正文评论之处, 程少轩又补充了本属《黄帝内经》的《六微旨大论篇》⑩以论证“六气”系统的存在是可能的,周硕从此观点。笔者以为这一观点尚可讨论。 首先,《八气五味》 原文本有“八气”,名称、节点清晰,径改“八”为“六”,有失偏颇,当从整理者意见;其次,各节气系统不一,因节气系统产生的地域气候差异、物候不同,同类物候现象的发生时节亦不相同, 节气本为指导农事和社会活动而产生,各地农政因时而动,而强调的时间节点因南北时间差异,存在不同实属正常,不应随意改动节气结构;再者,认为此篇以“六气”为基础是为与二十四节气相匹,但“八气”本就与“三十时”“三十时节”相匹,不一定与二十四节气的生成方式一致。是否将与“中气”相合的“六气”作为主干仍旧不得而知,而“木气竭”“草气竭”虽始于雨水、立夏两节气对应时间,但仍兼跨春分、小满两中气对应时间。详见表1的比较和阐述。故改“八气”为“六气”尚可讨论,今暂从整理者说。

依据推步测算,《八气五味》的“八气”节点可依原文在“发气”进五日,在“甘露降”退五日,则与银雀山汉简《三十时》日冬至、六时、八时、春没、柔气、六时、日夏至、秋没等八时恰合,若依整理者以为“甘露降”为“谷雨”与二十四节气相配实属勉强,以推算与二十四节气相合需于“木气竭”处进五日,于“草气竭”处退五日,“发气”与“启蛰”相应,“木气竭”相当于“春分”“甘露降”为“谷雨”后五日,但此两节气系统不能完全应合,非属同一系统。

《史记·律历》亦称“八节”为“八正”,即“律历,天行五行八正之气,天所以成孰万物也。”[21](P1244)在此之前已存在各种变化,北大简《节》、清华简《八气五味》《四时》都说明:在秦汉以前,除均分的八节外,还存在不等分的八节系统。历经《吕纪》的八节定名,直到《周髀算经》称其为“八节二十四气”,说明八节系统经历了长期的变化。 因与人们的时间生活息息相关,且直接作用于农事,“八节”的使用和称名延续甚长。敦煌文献P.2675《唐大和八年甲寅年历日》图版[30](P129)和录文[31](P140)记载“夫为历者,自故常规,诸州班(颁)下行用,尅定四时,并有八节。”《唐大和八年甲寅年历日》是吐蕃时期敦煌自编的本土历日,与中原历日比较而言则更显粗糙。“尅定四时,并有八节”此时已经近似文书成辞,却也说明仍旧以“八节” 指代节令对社会生活的影响。

四、二十四与三十、三十七时节气系统辨析

清华简《四时》从气候角度进行描述,也可归纳概括出一些提示时节变化的物候词汇。《四时》所用每月朔日与睡虎地秦简《日书》、北大汉简《雨书》基本一致,不难判断,三者使用的同是颛顼历和节月。这样的历法设计虽然来源于实际观测,但随着使用时间的增加, 其与实际天象的偏差自然会越来越大,因此清华简《四时》中的星象记述,当皆被视为是一种理想化的推演,而非天象实录。对《四时》星象的研究可参考整理者石小力[32](P77-81)和近来林焕泽[33](P49-131)的具体论述,还有部分学者推拟了文本显示的星象运行轨迹和方式⑪。因所涉天象和天文历法繁杂,恐治丝益棼,今略。

《四时》星象系统还未有定论,其文本保留了一部分物候现象信息, 为了解战国时的节气系统提供了线索。整理者认为《四时》当为三百六十日,但也有不同意见认为《四时》天数当不止三百六十日:“在《四时》里看到的这个‘年’,一年到头,总数应该是近似于三百六十五天或三百六十六天——一‘寺’十天,但这第三十七‘寺’缀在全年之末,是没法过完的。”[34]虽然以星象观测来划分全年,其中保存的大量天象信息亦属于物候的范畴, 所以《四时》为研究战国时期的节气系统提供了重要的物候标志,归纳物候相关简文如下:

征风启南、东风作(洹雨作,以生众木)、鸣雷之亢、日月分、启雷、雷风卒春、星相倍、八时、尾雨至、南风启孟、南风作、北云作,以雨、赤霭北行、日至于北极、司命之雨至、大雨至、暑藏、追暑、北启寒、西风启、二十一时、日月分、雷藏、风雨卒秋、白霜降、辰泉,时雨至、俊风藏、北风启寒、白雨、南云作、黑霭南行、日至于南极、风雨卒冬、追寒、赤雨至、关寒出暑。

为了解《四时》的物候系统与其他节气系统的关系, 需要对立春为岁首的节气文献加以排谱和比较。受制于各类原因,目前本研究的这种比较,主要针对不同节气系统之间各节气节点的相对位置,因此需要注意:若有1-2日的偏差,尚属正常。因梳理、 比较的节气系统大部分不清楚开始的具体日期,故皆从第一日计算。清华简《四时》的“三十七时”或为调闰所用,但不知确切日数,故仅计算到第三十六时。北大简《雨书》虽不见明确的节气名称,但其与天象相关的物候信息丰富,故以相对二十四节气位置的物候计算, 于表格中以“+”“-”辅助表示。《夏小正》《吕纪》《淮南子·天文》《礼记·月令》等物候特征接近的月令文献系统,在不确定大小月的情况下,暂按纯政治历计算,与《逸周书·周月》《时训》等以十五日为一节的“二十四气”相比较。其中,《夏小正》节点纯以典型物候计,《吕纪》《淮南子·天文》《礼记·月令》仅存“立春、始雨水、日夜分、立夏、小暑至、日长至、立秋、日夜分、霜始降、立冬、日短至”这些节气,其他节气名虽未出现,亦以典型物候表示。排谱和比较结果见表2。

表2 岁首立春节气系统对照

根据对以立春为岁首的节气文献的排谱观察和比较,《四时》中征风启南、日月分、南风启孟、日至于北极、北启寒、日月分、北风启寒、日至于南极,与秦汉之时的立春、雨水、立夏、夏至、立秋、白露、立冬、冬至时间相当。简文以二分、四立为基础,而非以分、至四时为基础。所称“四时”并非测定的一年中气四时,而是寰宇四域。简文中包含大量与四方相关的星象:四维、四辖、四门、四钩、四目、四弼、四关、四草委、四约敲、四明、四舂、四渊等,并以四色、四象与四方天区相对应。整理者认为“四弼等术语中的‘四’,同四维中的‘四’一样,分为青、玄、白、赤四种,分别对应东、北、西、南四个方位。”[27](P78)先秦时期四方和四色已有比较固定的对应关系⑫。 由此,《四时》 中的太阳视运动划分和星象皆依据空间方位划分,所以以四色与星官位置相配,与依据揆度测影得到的分、至四时对一年的划分不同。

新出文献除《四时》记载为三十七时外,银雀山汉简《三十时》记录了一种“三十时”节气系统。这套系统与《管子·幼官》记载的三十节气联系密切,但是否属于春秋时期齐国真正推行过的历法,或仅仅是写在《管子》书本上的东西,也无从考证。故房玄龄曰:“于时国异政、家殊俗,此但齐独行,不及天下,且经秦焚书,或为爆烬,无得而详焉,阙之以待能者。”[35](P147)此文篇幅为银雀山汉简单篇中最长, 其用五行为核心, 简1726云:“十二日一时,六日一节”[29](P211)。

因其残缺毁断较严重, 三十时的名称并不完整,但仍可窥见部分节气,可参考整理者释文[29](P211-213),部分释文根据最新校订进行增改,梳理胪列可知部分名称:一时日冬至、二时大寒之隆、三时冬没、四时作春时解、五时少起、七时华实、十时中生、十一时春没、十二时始夏、十三时柔气、[一时]日夏至、二时乃生、三时夏没、四时凉风、八时霜气、九时秋乱、十一时秋没、十二时□寒、十三时贼气、十四时闭气。根据简文可知其分一年为冬春十五时,夏秋十五时,以冬春夏秋四季划分,当与《幼官》同属少见的“四时五行时令系统”[36](P22)。

同批文献的银雀山汉简《禁》篇也以五行配置、时禁与休咎,虽记录不全,但已出现了一部分节气相关名称和术语, 如:[定春][启蛰?]、定夏、大暑、定秋、下霜、定冬、水冰等。其后依据“四时” 概括了较为明显的物候现象: 大风[至]、大雷至、大雨至、大委至。有学者认为《禁》所反映的时令系统有别于《三十时》,当属于“四时廿四节气”系统[37](P46-47)。银雀山汉简《不时之应》则将春夏秋冬“四时”每“时”(季)分为6时,自“一不时”至“六不时”,叙述因“不时”导致灾异表现,其系统当属二十四时,与《三十时》不同,而其所述灾异,更与《吕纪》一系的月令文献相近。银雀山汉墓同一批出土的竹简包括12种阴阳时令占候类文书,《禁》《三十时》《不时之应》所记月令、节气系统不同,可见其来源的驳杂性,确切证明在汉初以前同一地域已存在不同的月令和节气系统, 至少包括“四时廿四节气”和“四时五行时令”系统。

无独有偶,《管子·幼官》亦记载了一种三十节气[36](P146-159),其中所载三十节似难与十二月相匹,究其原因疑与用“五”合数有关,但是否属于太阳历则尚需讨论⑬。 将其与二十四节气相较可知,节气名字有所出入,但亦有相似的命名:地气发、小卯、天气下,义气至、清明、始卯、中卯、下卯、小郢、绝气下、中郢、中绝、大暑至、中暑、小暑终、期风至、小卯、白露下、复理、始节、始卯、中卯、下卯、始寒、小榆、中寒、中榆、寒至、大寒、大寒终。据统计,当以银雀山《三十时》纪日日期为标准,因《三十时》明确规定第一时自十二日起,全年为三百六十六日,见简1726云:“……十三日□至,三百三□六日再至”[29](P211),则推测当为三百六十六日较合理,即上下半年各有3日余数,为方便计算其他记载以冬至为岁首的节气系统各个节气的相对位置,有些以三百六十日为一年的系统, 亦按照与《三十时》 起始一致排比, 从第一节为第十二日开始计算,统计结果见表3。

表3 岁首冬至节气系统对照

“清明”“大暑至”“小暑终”“白露下”等节名称表述,可知已有部分节气与二十四节气名称相近。“地气发”“小郢”“期风至”“始寒”相当于二十四节气的四立(立春、立夏、立秋、立冬);“清明”“大暑至”“始前”“寒至”为中点,与二分、二至(春分、夏至、秋分、冬至)相当⑭。期风至与立秋之时相当,小暑终和大寒终刚好把一年分为两半。清明、白露下比二十四节气的清明、白露都略早一些,大暑至和寒至与二十四节气的夏至和冬至较为接近, 其名称和物候亦是一致的。 但诸如“中卯”“下卯”“中郢”“中绝”“小榆”“中榆” 等节气无法准确考定所指内容和具体时间, 不过能确定的是它们均是对节令的具体划分。可以推知,古人对节气的划分除相对固定外,已趋于细致和丰富。有观点以为三十节气的体系以12日为一节,似乎“合于法天之数,而且其与空间体系的配伍关系比二十四气也更为合理”[5](P243)。

这种以三十节气纪历的方法, 是应用于特定地域的节气系统。银雀山汉简《三十时》和《幼官》的三十时都流行于齐地,带有明显的齐学色彩,可能存在直接的时代传承关系。 银雀山汉简《四时令》内容上与《管子·五行》几乎完全一致。《吕纪》成篇后的近百年时间内, 齐地原本的时令文本并未因“王官”月令的出现而立刻消失,仍旧流传于齐地。薛梦潇先生通过对比“齐月令”与“楚月令”中“五音”配置的异同,认为先秦时令文献存在地域差异,但拥有相同源头[37](P55-69)。刘爱敏先生认为管子《幼官》和银雀山汉简《三十时》岁首节气不同,且作用不同,一则为指导农时,一则有兵政之令,但均属于五行令[38](P108-119)。《大戴礼记·夏小正》所纪与《幼官》属同一历法[39](P101-111),此历法第一节气都是“地气发”,即起止分法与夏正相同[40](P359)。《夏小正》记述的是星象,《幼官》记述的是节气物候,其观测坐标不同,但两者也可互为补充。

无论《管子》还是银雀山汉简内部都已经存在以四时或按三月划分一年的时令系统。 故齐地所流行的五行历与四时令并非处于此消彼长的状态,而是很有可能一致并行,直到彻底从十二月令系统中演化出二十四气系统。 此时物候历的精细化程度更高, 随着四时二十四节气系统的逐渐推广、普及,五行历才慢慢地退出日常使用。

五、余论

战国以降, 各国文字有别, 历法系统亦不相同。楚系简帛以清华简《四时》为代表,是时人对某种天象的记录,而银雀山汉简、《管子》等齐地流行的《三十时》则起于五行历,是五行历深化发展的结果。这类划分时节的依据是“气”在一年内的变化发展,其测时方法主要有以律候气、考察星象和揆度测影等。 战国时期是四时历与五行历整合的大阶段。以五行历为基础的“三十时”受“四时令”影响,逐渐由五行的基础向四时划分转向。

相对完备的四时二十四节气和七十二物候系统恰逢其时⑮,并随着政治大一统的趋势应运而生。二十四节气是对时间的分节,本质上体现了太阳视运动所处的二十四个均分的位置(或是指一个回归年内二十四个均分的时间节点),将太阳周年均分为二十四个时间段,自然也就具有别时节、明季候的意义。先民将气象、物候变化与人间农事劳作、灾异嘉祥相互对应的传统较早。无论是传世还是新出文献,都注重将节气、物候、政令,甚至各家学说相结合, 这使得二十四节气除了体现出政治时间的重要性外,还蕴藏了极丰富的人文情感,并渗透到不同的文字记载中。

“八节”虽是二十四节气的结构性因素,但中气“四时”才是四时令的基础,亦成为十二月令的中绳,平分每个季度。在十二中气的概念之上,方才逐渐明确了十二节气, 最终二十四节气将十二中气和十二节气合称。通过以上的文献分析,我们能够将二十四节气的雏形追溯到战国时期[41](P163)。胡家草场汉简《日至》所记录的仅有“八节”干支,而于太初改历前的其他历谱所存节气名称和纪历建首则各不相同, 与秦汉以降各地异朔的具体情况相符合。 这一阶段漫长而烦琐, 囿于材料的局限,甚至“有些细节我们尚不知晓”[42],难以确定其具体的形成节点,故深入探讨尚待来日。

无论如何,两汉之间节气的次序虽有所调整,但两汉之时二十四节气系统已完全定型。除太初改历外,董仲舒的《春秋繁露·阴阳出入》用阴阳学说的理念诠释二十四节气,将节气的时间、意义与阴阳之气出入变化结合起来,成为政治意义上将汉代节气完全定型的重要表现。《周髀算经》则根据日晷的影长来确定二十四节气,从数字生成的逻辑上分析八节到二十四气的演变。这种演变并非天文学认知和物候观察的结果,却能表现出秦汉时人对二十四气、二十四节、二十四时、二十四节气系统的某种偏爱。

注释:

①2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”(The Twenty-four Solar Terms,knowledge in China of time and practices developed through observation of the sun’s annual motion) 列入人类非物质文化遗产代表作名录(UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists),参见:https://ich.unesco.org/en/RL/the-twenty-four-solar-termsknowledge-in-china-of-time-and-practices-developedthrough-observation-of-the-sun-s-annual-motion-00647。

②参见冯时《律管吹灰与揆影定气——有关气的知识体系与时令传统》, 载装饰杂志社编 《装饰文丛 (第十四辑)》,辽宁美术出版社2017年版,第236-243页。

③参见陈久金《历法的起源和先秦四分历》,载中国天文学史整理研究小组编《科技史文集(第1辑):天文学史专辑》,上海科学技术出版社1978年版,第20页;冯秀藻、欧阳海《廿四节气》,农业出版社1982年版,第4-9页;沈志忠《二十四节气形成年代考》,载《东南文化》2001年第1期,第53-56页;盛立芳、赵传湖《二十四节气形成过程——基于文献分析》,载《气象史研究》2021年第1辑,第133页;李勇《中国古代节气概念的演变》,载中国农业博物馆编《二十四节气研究文集》,中国农业出版社2019年版,第162-169页。

④陈遵妫认为在前汉初年以后;徐旺生则指出这是秦汉以来中央集权制——郡县制的产物;丁建川认为《逸周书·时训》每节前半部分所记物候与《礼记·月令》等书相同,有完整的二十四节气的排列,说明至迟在西汉初期,古人就已掌握了关于二十四节气的完整知识;王子今强调二十四节气系统的秦汉时期定型是逐步完善的过程,有一些细节还需要讨论;详见陈遵妫《二十四气》,载《中国天文学史》,上海人民出版社2016年版,第990页;徐旺生《“二十四节气”在中国产生的原因及现实意义》,载《中原文化研究》2017年第4期,第98页,后收入《中华文明探源论丛》,中国社会科学文献出版社2023年版,第125-137页;丁建川《〈王祯农书·授时图〉与二十四节气》,载《中国农史》2018年第3期,第127-135页;王子今《秦汉社会生活中的“节气”“节令”“节庆”》,载《光明日报(理论·史学版)》,2022年5月23日,第14版。

⑤这一时期的节气相关文献,并未出现真正合历的朔日干支,对每月所记节气、物候的日子相对模糊,故本文研究更近似于讨论节气的相对位置, 根据不同材料进行推步。若涉及不同节气系统的时间节点对比,因材料抄写年代不一,具体某年时间不定,故本研究虽已设置相对一致的时间起点,但无法与实际纪历合朔,特此说明。

⑥某些学者观点相对果断, 认为此三十七时与前三十六时行文差异较大,疑似书手讹抄。但根据整理者言“第三十六时位于岁末,第三十七时位于岁初,二时相加为十日”,乃结合“日乃受序,乃复常”得出三十七时才受序,即回到朔日,当合三百六十,因不存其他证据说明此观象记录日数,可备一说。但第三十七时强调“日乃受序,乃复常”,《春秋繁露》云:“天有五行……此其父子之序,相受而布。”此处“受序”应作依次、依序讲,若无抄写讹误,则三十六时到三十七时之间应是一个阶段回到岁首朔日。中间多少日数,还需看是否能够合历;若是合历则要解决余数的问题,这一阶段是十日还是有别的可能,尚不明确。笔者推测,特意强调三十七时受序,可能第三十六时仍为十日,第三十七时在平年为五日,在闰年为六日。董作宾以为卜辞中“十三月”就是“归余置闰法”的闰月,已是不争之论。所以,窃以为三十六时皆言十日,而三十七时单独别行,当与卜辞“十三月”性质相类。参见董作宾《殷历中几个重要问题》,载《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第四本,1932年,第331-353页。

⑦北大汉简《节》简3云:“孝景元年,冬至庚寅。”孝景元年,即汉景帝前元元年(公元前156年),简文称景帝谥号,说明书写年代在汉武帝即位以后。银雀山汉墓的年代在汉武帝元光元年后不久,与此时代相近。

⑧参见李学勤《〈九宫八风〉及九宫式盘》,载南开大学历史系先秦史研究室编《王玉哲八十寿辰纪念文集》,南开大学出版社1994年版;后收入氏著《古文献丛论》,上海远东出版社1996年版,第235-243页;孙基然《西汉汝阴侯墓所出太一九宫式盘相关问题的研究》,载《考古》2009年第6期,第77—87页;《〈灵枢·九宫八风〉“大、小周期”考辨》,载《中国中医基础医学杂志》2010年第6期,第455-457页;《西汉太一九宫式盘占法及相关问题》,载《考古》2014年第4期,第82-92页;杜锋、张显成《西汉九宫式盘与〈灵枢·九宫八风〉太一日游章研究》,载《考古学报》2017年第4期,第479-494页;程少轩《汝阴侯墓二号式盘太一九宫运行复原》,载《出土文献》2020年第4期,第72-100、157页。

⑨《逸周书》各家注本校本所据底本不同,句读、校释各有差异,本文所用《逸周书》原文根据笔者博士论文工作件,以元至正十四年(1354年)刘廷干刻嘉兴路儒学本(简称元刊本)为底本,参以元至正十四年(1354年)序刊明印本,即静嘉堂文库藏本(简称静嘉本)、卢文弨《抱经堂丛书》等20余本合校,对照黄怀信等诸先生《逸周书汇校集注》增订补讹,下不一一出注。参见:黄怀信、张懋镕、田旭东撰《逸周书汇校集注(修订本)》,上海古籍出版社2007年版;夏虞南《〈逸周书〉文本与成书新论》,清华大学博士学位论文,2022年。

⑩程文误以为引文出自 《黄帝内经·素问·至真要大论》,称名有误。周硕引用程氏观点时,亦没有核对原文,引此篇时篇题仍旧错引,并将其归入“六气”时令,但未见补充新见和其他“六气”时令文献,见于氏著《战国秦汉出土时令类资料辑证》,复旦大学博士学位论文,2019年。

⑪参见李松儒《谈清华十〈四时〉〈司岁〉〈行称〉的制作和书写》,中国美术学院主办:“古文字与出土文献”青年学者西湖论坛(2021),2021年5月29日-30日,曹锦炎主编《古文字与出土文献青年学者西湖论坛(2021)论文集》,上海古籍出版社2022年版,第67-81页;沈培《关于清华简〈四时〉“征风”等词的训释》,载《古文字研究(第三十四辑)》,中华书局2022年版,第394-399页;刘爱敏《清华简〈四时〉灵星考》,载《出土文献》2022年第3期,第9-18页;辛德勇《帝张四维,运之以斗——清华简〈四寺〉的堪舆路径》,载《中国文化》2022年第1期,第60-89页;刘峻杉《清华简〈四时〉读札》,载《文物鉴定与鉴赏》2022年第11期,第132-135页。

⑫详见薛梦潇《早期中国的月令与“政治时间”》,上海古籍出版社2018年版,第68页。清华简《五纪》也有将青、赤、白、黑分列四方的相关叙述,参见黄德宽主编,清华大学出土文献研究与保护中心编 《清华大学藏战国竹简 拾壹》,中西书局2021年版,第97-98页。

⑬李零对因沿用太阳历而与“五”合数的成因持怀疑态度,见于氏著《〈管子〉三十时节与二十四节气》,载《管子学刊》1988年第2期,第18页。

⑭李零提供了一种可能的理解, 以为中点以前的四个时节,一般两两相偶,表现二气交替上升,如“小郢”“绝气下”与“中郢”“中绝”;“始寒”“小榆”与“中寒”“中榆”。而中点以后的时节,如果是三个,则这三个时节自为一组(如“三卯”“三酉”);如果是两个,则这两个时节连同中点自成一组(“三暑”“三寒”)。见于氏著《〈管子〉三十时节与二十四节气》,第22页。

⑮杨希枚认为二十四、七十二等数字属于“天地数”,由天三地四或天九地八之积或其积之倍数衍生而成,具有天地因交感而生的神秘化生力量(the sacred power of transformation)。这类数字还具有“大小宇宙”的思想。见于氏著《论神秘数字七十二》,载《先秦文化史论集》,中国社会科学出版社1995年版,第686-691、709页。