清代京畿地区旗地的佃与典

2024-01-05张楚

张 楚

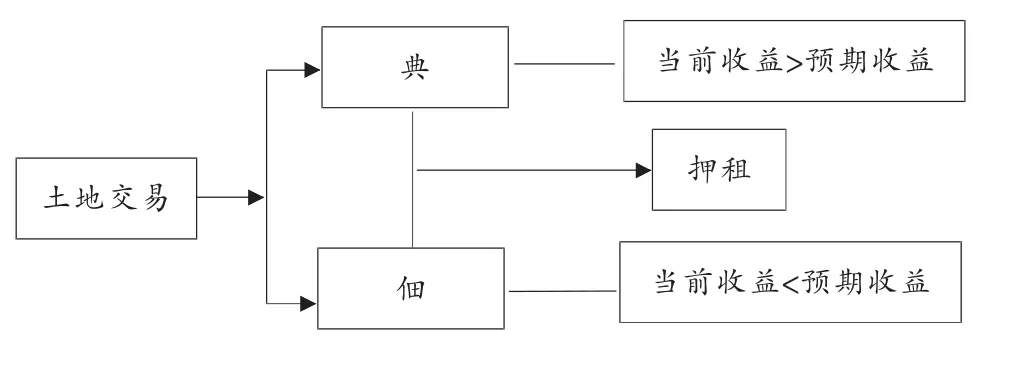

租佃与出典,是清代最为普遍的土地交易形式。租佃就是地主将土地使用权与收益权转让给佃户;出典则是出典人将土地用益物权与担保物权转让给承典人,经过市场交易,实现地权的流转与再分配①。有关清代地权问题的研究成果繁富,新见迭见,租佃制下的永佃与押租,土地交易市场的完善发育,地权间的博弈与制衡等,不一而足。而作为清代特有的土地占有形式——旗地,与普通民地一样,存在着农民优化生产要素配置、合理分配当前收益与预期收益等问题②。近年来渐有学者关注旗地永佃制,颇具启发意义③。若拓展视野,将对单一权利演变的铺叙,转向对权利之间互相转换的讨论,从地权分层与流转等多维路径入手,梳理清代京畿地区旗地佃权与典权的特殊性,深究朝廷政策与市场调试间的矛盾,厘清旗地地权变动的复杂面相,以期为旗地研究增添新的视角。

一、旗地租佃的特殊性

顺治元年(1644)清军入关后,就在京畿及各驻防地大规模地圈占土地。 至顺治四年(1647)初,京畿地区共圈占土地2442万余亩,占京畿地区 土 地 总 额 的66.9%[1](P101-105)。如 此 大 规 模 的 圈地,给京畿人民的生活造成了极大的影响。原有的自耕农被迫沦为佃户或农奴, 以种植旗地为生。随着旗下家奴的大量出逃,招佃耕种的旗地数量逐渐增加,使之前农奴制的土地经营方式演变为封建租佃制,这就是旗地租佃的雏形。

租佃制的前提是土地的私有,即土地所有权人拥有土地所有的权利④。但旗地作为一项特殊的土地占有形式,其租佃制亦有所不同。

首先,在租佃制下,土地的使用权、收益权与所有权分离,地主拥有土地所有权,坐收地租;佃农取得土地使用、收益的权利,交纳地租并获得剩余收益[2](P220)。与普通民地不同,旗地的田底权名义上归清朝廷所有,田面权归旗人所有。以至于旗地在产生之初, 其地权就由不同的人所掌握。在旗地租佃的情况下,民人是从官府手中佃得土地权利,但租金交纳给旗人,产权拥有者即清朝廷并不收缴地租。旗人没能拥有完整的土地权利, 也就不可能完全控制旗地的经营与交易。遇有清朝廷的行政命令,如正白旗与镶黄旗换圈等,旗人拥有的旗地处分权消失,民人佃种的旗地就会被迫收回,原有的租佃关系也因此瓦解。

其次,主佃双方为维护自身的利益而选择不同的租佃方式。土地租佃,按交租方式而言,可以分为分成租与定额租,其中分成租又包括实分与议分两种情况;按照纳租种类的不同,又有实物地租与货币地租两种⑤。分成租制下,地主拥有土地所有权, 佃户以一定的价格购买土地使用权,并拥有充足的劳动力资源,与地主商定分成租比率。地主和佃农都会对土地进行投资,此时的总盈余为:

总盈余=土地总收益-地主投资-佃户投资-交易成本-佃户劳动力成本

定额租制下, 地主不再对土地进行投资,佃农成为了唯一的投资方,总盈余相应发生改变:

总盈余=土地总收益-佃户投资-交易成本-佃户劳动力成本

货币地租由定额租转化而来,在大多数情况下都是预先交纳部分地租,待土地有收获后对实物进行折现,交纳全部地租。此时的总盈余为:

总盈余=土地总收益-佃户投资-交易成本-佃户劳动成本-折现损耗

当地主投资的边际总收益与佃农投资的边际总收益均为零时,总收益达到最大化。主佃双方选择总盈余最大化时的投资,通过在边际总收益为零时的一次性总的支付转移,重新分配增加的盈余,实现双方收益的提高[3](P5)。所以,主佃双方不断调整投资比重,反映在土地上就是双方投资金额的变化。地主投资比重较高时,会选择分成租,以获取更多的收益;当仅有佃农增加对土地的投资,而地主不再对土地投资或投资金额较小时,就会选择定额租;随着经济的发展与“不在村地主”的增加,货币租就成为了最优的选择。主佃双方通过对生产要素的优化配置,实现收益的最大化。

清代京畿地区的民地租佃,无论是定额租还是分成租,普遍形成了议租的俗例。顺德府主佃之间“视田之丰歉”确定最终租额[4](卷15,P62);张家口地主每岁“查看青苗多寡,而课额随之增减”[5](卷5,P127)。议租的前提不仅是地主对当年农业生产情况有一定的了解,还要亲自前往耕地处验明产量,程序复杂。对于旗地来说,由于旗人不事稼穑,也无资金对土地进行投资,更不能临田监督,故多采取固定租额不变的缴租方式。在定额租下,旗人仅需派庄头收租或者由州县官府统一收租即可。佃农成为旗地自主经营、自负盈亏的主体,可以独享土地增产的成果,实现自身利益的最大化[6](P110)。另外,财政收入货币化⑥以及大量实物地租在运送过程中的折损,必然导致佃农交租方式的改变。康熙四十九年(1710)以后,内务府庄田大部分改为折银征收。雍正八年(1730),投充庄实现了货币地租的缴纳[7](P371),此后旗地、庄 田 相 继 推 行 货 币 地 租[8](P199)。由 实 物 租 向 货 币租的转变,是旗人与佃农根据自身利益进行调试的结果, 旗人再也不用为收租后折银而烦恼,佃农也在一定程度上减少了来自庄头、 旗奴的剥削,实现了旗地租佃的优化⑦。

再次,佃权确定,不许增租夺佃,土地转佃自由化。清代旗人不得随意离开旗城,收取地租之事,就交由旗下家奴或庄头办理。这些旗奴,往往仗势欺压民人,多收租金,民人不给,就强制退佃[9](卷5,P875-876)。清初朝廷并未出台法律保护民人租佃旗地的权利, 旗下家奴或庄头为多得利益,随意增租夺佃;民人为租种旗地,只能忍受压迫。这种不稳定的农业生产方式,必然导致产量的下滑,民人担心随意换佃,不再用心耕种旗地,导致土质渐贫,旗人收到的租金减少,旗、民之间纠纷加剧⑧。

乾隆年间,清朝廷以内帑回赎旗地。回赎的旗地可由原业主自行购买, 如原业主无力购买,可由其他旗人认购[10](卷64,P323-326)。但无论旗地业主为何人,旗地佃户关注的仍是能否继续租种原耕旗地。为此,清朝廷下令“八旗地亩,无论何旗之人承买,仍令原佃承种,其租银照旧收取,不得分外需索”[10](卷65,P426)。旗地地主不得无故增租夺佃,以条例的形式确定 下来[11](卷6,P86)。不许无故增租夺佃所带来的佃权稳定化,为旗地永佃的形成奠定了基础[12](P144),主佃之间出现“永远长租,丰年不增,欠年不减”的租约形式[13](P1454)。乾隆五十七年(1792)旗地租佃政策出现变动,取消了从前不准增租夺佃的禁令,另有佃户情愿增租及业主情愿自种者,均由业主自便[14](卷4,P207)。旗地佃权的稳定性受到冲击,旗地庄头、地主或增加租额,或退地另佃,主佃之间争斗不断[13](P57)。为缓和主佃矛盾,减轻佃户压力,嘉庆五年(1800)有官员奏请“改照旧例,禁止增租夺佃”[15](卷12,P336)。但由于政策的漏洞,仍出现各种“自种”名义的撤佃。咸丰元年(1851)清朝廷再次重申禁止增租夺佃[16](卷6,P7555),至此,旗地佃户的佃权得到朝廷政策的保障,佃户获得了类似于永佃的权利。

此时,转佃开始活跃于地权交易市场,使资本、土地及劳动力等生产要素不断流动,实现了资源的优化配置[17](P152)。转佃的自由化,与佃户永佃权的获得,意味着旗地交易实现了田底与田面的分离,佃户能够任意处置旗地田面。拥有旗地较多的佃户,无法做到全部自耕,或招花户租种佃来的旗地,或雇佣农工。佃户与花户之间是一种经济合作关系,不存在任何的人身依附与奴役[18](P112)。 转佃之后, 旗地花户不仅要交给佃户小租,还要承担上交旗人的大租[19](第2册,P282;第3册,P628;第8册,P315)。旗人通过租佃实现土地资源的合理利用,增加了自身收益,佃户因租种旗地而获得谋生资本,是“旗民两安”之举。旗地政策的推行,加之转佃自由化, 使得旗地租佃市场迅速发展起来。光绪三十四年(1908)通州张贵宽推佃花户旗地白契记有:

立推花户地字据人张贵宽,因乏用,今有自佃旗租地三段,统计十八亩五分,座(坐)在通州城东胡各庄前街路南,四至另开。亲烦中人说合,情愿将此地推佃与张克敏名下为业, 认佃交租。凭中议定使压(押)租通制钱六十五吊正(整)。经两姓允可,各无争竞。当日将价付齐,历年两季每亩交租钱九十三文,以上并不塌欠。自立字后,准新佃户转相推倒,不与张贵宽相干。如有亲丁争论及地界不清之事, 自应归旧花户一人经理。此系两家情愿,决无异词,恐口无凭,立推佃字,永远存证。

一段五亩,东西南均至张姓族人,北至道,路北有中庙一所

又房基一所,坐落前街,东至侯姓,西至张,南至本家,北至道

中保人:孙睿川,张贵德

代字人:王翰章

立推佃字据人:张贵宽

大清光绪三十四年腊月二十三日[19](第7册,P685)

张贵宽因手乏无钱使用,将自己租种的花户旗租地转佃给了张克敏。契约中“自立字后,准新佃户转相推倒”, 表明此前旗地佃户就获得了自由转佃的权利。 又因花户地不用进行官方登记,转佃极为便利。所以,这种旗地转佃契约,与普通民地转让契约并无不同。由此观之,租佃交易的活跃,不仅影响了民地地权的流转,更促进了旗地地权的流转、变动。

最后,晚清时期,由于政府不能对旗地进行有效的控制, 出现了旗地佃农通过加押减租、押重租轻等途径集资买田的情况,旗地地权变动更加频繁。旗地交易扩大化,旗地佃农不再仅局限于租种旗人土地,而是转向购买旗地,使押租制下的佃农成为旗地的所有者。 在旗民交产禁令下,这种买卖只能在私下进行,不受法律的保障。光绪三十三年(1907)旗地交易合法化后,部分旗地实现丈放,成为旗人私产,旗人拥有了完整的旗地所有权。但此时旗人生计问题已经到了无法挽回的程度, 即便旗人取得了旗地所有权利,也会以各种方式进行交易,或典、或卖,首先获益的就是旗地佃户,使得旗地所有权逐渐转移到佃户手中,旗地变为交纳赋税的民地,佃户成为土地真正的所有者。

总之,租佃是合法的旗地交易方式,从实物地租到货币地租, 从短期租佃到永佃制的形成,租种旗地的佃户从无产到获得恒产,实现了佃农向中农乃至富农的转变。旗人从出租土地以获得短期收益, 到将旗地用益物权完全租出的永佃,从以旗地为世业到逐渐失去土地,沦为靠国家接济的寄生阶层。

二、以典为中心的旗地地权交易体系

“典”是出让约定期限内土地经营权及全部收益与利息的交易,是规定期限内土地用益物权与担保物权的全部转让,是一种债权关系[20](P53)。典,不同于卖,不发生产权交割,可以出典后回赎,也可出典后续典,延长典期,也可活卖或抵押。“如果没有典这种交易方式,农民的选择将大大受到制约, 可能被迫过早地失去土地。”[20](P70)民地典交易不受朝廷禁令的限制,出典人和承典人可以自由处置自己的土地, 既可以典来自种,也可以承典后将土地租给出典人。此时,出典人既是田底主又是佃户, 每年向承典人交纳地租,以支付出典土地的利息,即“租息相抵”。承典人无论是将典来的土地出租还是留给原业主耕种,都成为土地田面权主,获得相应的地租,直至出典人赎回土地。

典是旗地交易中最为重要的一种方式,有清一代旗地的典交易十分活跃、数量巨大⑨。历来旗地出典, 都分为典与旗人和典与民人两种情况,即“旗典旗地”与“民典旗地”。“旗典旗地”是在清朝廷法律规定范围内进行的合法交易,同旗交易到越旗交易,政策不断松动⑩。“民典旗地”虽一直处于禁止状态,但康熙末年以后,部分旗人生计出现问题,旗人在领有政府俸饷的同时,为增加收入,将视野转移到旗地上,希望通过出典旗地获得资金。而京畿附近州县,土地多被圈占,民人鲜有恒产,一旦遇有旗人出典土地,“有情愿多出重价置典者”[13](P1360),民人无地可耕,旗人又欲多得典地价银,民典旗地一事,甚嚣尘上。至乾隆中叶,“八旗老圈地亩,典在民间者,未必止于九千余顷”[9](卷35,P868)。大量的旗地流入民人手中,与清朝廷禁止民典旗地的政策背离,民人成为承典旗地最多的人群,仅直隶文安县11户民人,就典得旗地约400余亩[21]。而且,只有民典旗地,才实现了承典人自己耕种典来的土地,以土地经营收益支付承典利息。由于旗人不事生产,出典旗地只是为了获得当前的现金流,又有朝廷补贴作为保障,对预期收益关注较少。“旗典旗地”不会是承典人自己耕种,更多的是招佃出租,收取租金来支付典地利息,很难出现“出典自佃”的情况。与民典旗地一样,最终的耕种者是民人,但此时民人拥有的土地权利不是承典旗地所获得的土地物权,而是佃种旗地所获得的土地使用权。康熙五十五年(1716)镶黄旗拉巴与其子德明将名下地55亩典给镶白旗苏才敏, 承典人苏才敏是太监,不可能亲自耕种典来的旗地,只能将旗地出租,获取土地租金,以支付典地的利息[22](P215)。八旗勋贵、 官员多以此种方式处置典来的旗地。承典人将土地出租后, 仍拥有土地的经营控制权和处分权,可以从事其他工作获取额外的收益,只要获益大于地租,就会一直出租典来的土地[20](P89)。对于承典旗地的旗人来说, 清朝廷发给的俸饷远高于旗地收入⑪,即便是旗人可以自由出入耕种土地,也会选择以出租的方式处理典来的旗地。

嘉庆五年,清朝廷规定不许随意增租夺佃后, 旗地交易中典主变化而佃户不变的情况增多。无论旗地物权经过几次转手,佃户所拥有的使用权都未发生变化,故有“原种旗地各佃户均系贫苦之人,指此世守为业,即遇有更换庄头,而定例不准增租夺佃”之例[23].旗地佃户的收益得到保障,不仅拥有经营旗地带来的剩余控制权与剩余索取权,还有风险溢价的收益,佃户所得一般会大于上交给旗人的租金。此种情况下,旗人出租承典的旗地,实于旗、民两益。

此外,旗人承典旗地,获得土地使用权、收益权等用益物权的同时,还得到了土地抵押、担保的权利。在旗地交易中,“指地借钱”就是发挥了土地担保物权的职能。清中叶以后,这种方式开始盛行。道光十八年(1838)正白旗全昌将祖遗地4亩抵押给吕岭,借清钱50吊;光绪四年(1878)王安用名下旗地5亩, 借杨梁栋铜制东钱210吊,都是将旗地的租额全部交给债权人,以支付借款的利息[19](第1册,P689;第4册,P118)。这种出典方式,看似没有发生物权的转让,只是货币借贷问题,但实际上物权转让已经发生。 承典人拥有了土地物权,出典人仍需回赎才能重新获得土地权利。以担保物权作抵押,用未来土地收益支付贷款利息,具有足够的信用保证。

旗人出典土地,往往不是为了预期的地租收益,而是将土地物权完全交给承典人,只获得相应的典额,不再按年收租。乾隆五十七年(1792)正黄旗丘八十将自己名下旗地30亩典与正蓝旗建春佐领下哈蒙阿,典价共270吊,是固定典额,并未收取别项租金、 未记载出典年限和回赎时间, 是一种以出典为名的变相土地买卖[19](第1册,P200)。《大清律例》内载:“凡民间活契典当田房,一概免其纳税。其一切卖契,无论是否杜绝,俱令纳税。其有先典后卖者,典契既不纳税,按照卖契银两实数纳税。如有隐漏者,照例治罪。”[24](P437)从政策上鼓励了非所有权转移的交易方式,使得旗人假借政策漏洞,私下出典旗地。旗地的出典使旗人只保留了名义上的旗地所有权,但由于出典时间过长,旗人又无钱赎回,约等于卖。这一变化,总体上必然导致旗人经济地位的急剧分化,一部分失去土地的旗人, 逐渐陷入生活贫困的境地,只能依靠国家供养。而上层旗人,则通过国家发帑回赎旗地、而普通旗人无力承买的契机,大肆兼并,致使旗地“尽归富户”[10](卷64,P308)。

总之, 民地出典与旗地出典有着本质的不同。民田主拥有土地的全部权利,可以随意典卖自己的土地,并得到相应的资金;也可以典后再佃,从地主变为佃户。而旗人禁止离开旗城,又不事稼穑,无法耕种旗地,也就不能在出典旗地后再佃回。且旗人生计困窘,一旦出典,很难回赎,这种长时间无法回赎的出典, 在不断找价后,变相成了旗地买卖,从而使旗人彻底失去土地。

三、佃与典:地权交易的经济功能

“租佃、胎借、押租、典、抵押、活卖、绝卖”⑫,各种交易体系之间互相转化,土地使用权、所有权等权利可以灵活地进入地权市场,扩大了农民获得土地权利的选择,通过地权交易满足其生产和生活的需要,也促进了土地的流转,实现了生产要素的自由组合和资源的跨期调剂。就佃权与典权来说,租佃是地主出租土地,出让土地的使用权、收益权,获得未来土地租息;佃户租种土地,通过对土地进行资金或人力的投入,增加产出,获得除地租以外的剩余土地收益。出典则是出典人让渡土地占有权,以获得当前收益和一定数量的未来收益, 是约定期限内土地收益的变现;承典人拥有土地物权和预期收益。这种跨期的资源以及收益的调剂,给予土地所有者与农民选择的自由,促进土地产出的增加及经济效率的提高[25](P138)。

(一)旗地最优经营方式的选择

以往学界一般认为,自耕农享有完整的土地所有权等一系列权利,所以排斥土地交易市场,土地经营在自耕时实现最优,即所谓的“自耕农最优论”。近年来,渐有学者提出自耕并不是土地经营的最优状态,反而会导致资源的无效率⑬。那么,落实在旗地上,自耕又是否为最优的经营方式?

所谓旗地自耕, 就是旗人自行耕种土地。这部分旗人往往是无官职、 无富裕家产的普通旗人,他们依靠清朝廷发放的份地为生。京畿地区的旗人很难实现土地自耕,自耕经营的多为屯田旗人。即便京畿旗人能实现自耕,一人当兵的旗人家庭只分得土地30亩,按照华北地区的农业收成来说,清朝初年还能靠土地收入及朝廷补贴养活一定数量的家口, 但随着家庭人口数量的增加,与清朝廷“增丁不增地”政策的实施,原有的土地产出已经不能满足旗人的生活⑭。如此状态下的旗地,虽防止过早地走向绝卖、使旗人彻底失去祖业,但也降低了旗人的生活水平,产出无法供应全家的生活,绝非旗地生产的最优状态。

另外,清军入关前,八旗还处于耕战结合的状态;入关后,旗人被严格控制在旗城之中,逐渐脱离农业生产[26](P921)。承平日久,旗人耕作能力下降[27](P134)。旗人仅拥有土地,而资金、劳动力与实现最优生产的统筹规划能力都相对欠缺。旗人自耕会使资源配置呈现低效率, 加剧社会动荡。而京畿地区民人,多以耕种土地为生,生产能力则远高于旗人;但随着人口数量的迅速增长,人均耕地面积急剧下降,人多地少的矛盾突出,农业生产陷入了高土地生产率与低劳动生产率相结合 的 内 卷 化 之 中[28](P13)。旗 人 拥 有 足 够 的 土 地 资源,却没有充足的劳动力与资金投入;反之,民人拥有土地数量较少,无法满足生存的需要。此种情况下,将旗地出租给民人耕种,更利于旗地生产效率的提升。通过地权市场,民人佃来旗地,获得旗地使用权和土地剩余收益;旗人地主获得了当前的现金收益以及未来的土地租息,促进了不同要素禀赋者之间的优化合作,在一定时期内实现了资源的有效配给。

此外,旗地的租佃,并不像传统的“自耕农最优论”所描述的一旦租佃土地,佃农就会受到地主的剥削,导致生产效率低下。旗人不参与农业生产,佃农可以按照自己的意愿,合理利用旗地安排生产,在一定程度上使旗地的资产功能与生产要素功能分离,经营面积不再受产权面积的制约,满足了民人租种土地、维持生活的愿望,地力得以保持,实现了对耕者的择优。但旗地的所有权掌握在清朝廷手中, 清初民人即便是佃得旗地,也仍担心朝廷下令收回,或旗人增租夺佃。而且朝廷政策的调整,也会影响旗地的耕种,增加租佃的风险。因此,旗地并不存在完全的“自耕农最优”或“租佃最优”,只是朝廷政策安排或制度漏洞下的交易尝试。即便是旗地在康熙年间就已经走进了地权市场,但其交易远不及民地那样频繁化、制度化。

(二)旗地资源的跨期调剂

市场的本质是信息公开、自愿交易和多点议价。出让土地权利获取当前收益,实际上就是农民借助地权交易市场实现资源的跨期调剂。只要存在交易,市场就会发挥作用。旗地在光绪三十三年私有化之前, 本身就不存在彻底的买卖,民典旗地又处于严禁状态,旗人与民人只能通过租佃对旗地资源进行配置。但旗地租金并不能完全满足穷困旗人的需求, 将旗地违禁典与民人,成为旗人增加收入的关键。而押租正是从租佃到出典的中间环节, 是土地所有者先行收取租金,进而转让土地使用权的出租方式,是主佃双方博弈下 交 易 成 本 最 小 化 的 最 优 选 择[8](P235)。押 租 既 是旗人土地收入的保障,也是对旗地佃农佃权的肯定。因而在押租制下,旗地的跨期调剂功能最为明显⑮。

押金是当前收益,地租为预期收益,旗人根据不同的需求选择不同的押租额,调整当前与未来收益。咸丰九年(1859)陈文明将自己名下旗地租给陈文亮,约定押租钱26吊,每年利息为3.6吊[19](第2册,P500);光绪二十八年(1902)大兴县曾国泰将名下旗地9亩,租给温姓耕种,押金为35吊,租金为3.5吊,地租是押租额的10%[19](第6册,P565)。押租不仅解决了出租人当前“乏手”的问题,还保证了此后每年的地租收入。因此,旗地租佃中预先支付押金的情况十分常见。不仅如此,在旗地转佃过程中也存在押租交易。 道光二十八年(1848),李钰祥将自身花户旗地10亩兑与邢胡氏名下耕种为业,就是花户旗地的押租。契约中记有“押租京钱九十五吊整, 立年交现租钱八千二百文”[19](第2册,P161)。李钰祥押租的虽是旗花户地,但也同样写明押租金额与每年租息。承租人邢胡氏佃种的土地与陈文亮佃种的土地一样,都是旗地。但由于邢胡氏是从花户手中佃来的土地,属于土地的转佃,所以其交易风险相对较高。且旗人并不关注旗地经过了几次转佃,更看重押租金额与每年租金的多寡。因此,出现了佃农在转佃过程中私自典卖旗地的情况。

另外,由于不敷还债,由押租而典的情形时有发生。上述陈文明租旗地文约后附有“找制钱十四吊正(整),将五亩花户对明,永许陈文亮种”[19](第2册,P500),陈文明拥有旗地物权,通过押租将土地的使用权转给陈文亮, 又于咸丰十年(1860),将土地找价兑给陈文亮,其实就是土地的出典。与此相似,光绪十九年(1893)张七将本身旗地3.5亩租与金姓名下耕种,押租钱35吊,租钱0.7吊/亩/年,租期为6年。但到期后,张氏并未将土地回赎,而是继续出租,于民国二年(1913)找价钱10吊,土地永远由金姓耕种[19](第5册,P511);宣统元年(1909)金崑出租旗地16亩与积善堂,言明种至3年为满,钱到回赎,但金崑在当年九月就开始找价,直至将土地典与积善堂等交易[19](第7册,P718),都是通过找价,使土地由佃转典。此种交易形式,扩大了承接人的权利,降低了土地交易中因信息差而造成高成本与交易风险⑯。据上页图1所示,在押租制下,押金越高,地租越低,地主此时急需获得当前的现金收益; 而选择低押租额的地主,则更加注重预期的地租收益。在押租的预期收益为零时,押租最大化。随着押租金额的逐渐增加,“明佃暗当”[29](卷5,P258)的情况,在旗地交易中屡见不鲜。

图1 土地交易收益示意图

最后, 押租标志着土地经营权的商品化、货币化。押租是以土地经营权作为抵押进行借贷的方式,土地经营权成为地权市场上的商品,既可以随意流转,又可以与典相结合,使交易双方做出理性选择。在旗地交易中,旗人通过出租旗地,获取未来收益, 而押租额就是对未来收益的保障。若遇有紧急情况无钱使用时,就会将旗地出典,此时旗人考虑的则是当前收益。押租就在佃与典之间来回转动,在需要当前收益时,会增加押租额,减少未来收益。如果出现“以押免租”,则意味着押租最大化,地租收益为零,预期收益全部变现,约等于典。但此时的契约仍是租契并非典契,旗地佃户只享有土地的用益物权而不具备担保物权的属性。这样租佃、押租与出典相互贯通,主佃之间可以自行选择交易方式,实现资源跨期调剂的最优化。

四、结语

在有关传统地权市场的研究中,或将土地交易中的租佃、抵押、出典、买卖归纳为一个连续演变、整体性的收益分配模型;[30]或将地权分配与融资借贷相结合, 论证中国地权市场的变动、发展。[31]虽说近年来有关地权问题尤其是清代租佃等问题的研究,实现了“从剥削到契约”研究范式的转变, 认为地主和佃农之间只是分工不同,主佃双方是平等协商订立契约,而非以剥削的方式确立租佃关系[32]。但研究范式的转变并非一蹴而就,普通民地的研究中,尚有学者提出租佃是实现劳动力与土地有效结合,推动生产力进步的制度形式;出典是优化资源配置,在约定期限内以土地物权转移与经营收益来偿还借债的土地交易方式[20]。而旗地作为清代特有的土地占有形式,受国家政策影响较大。旗地的佃权与典权是不稳定的,遇有国家政策的调整,无故换佃、回赎旗地就开始出现。此种情况下,对旗地的租佃与出典进行研究,不可避免地要与国家政策相结合而在一定程度上放弃市场规律的作用。 然而,学界有关清代土地制度的研究,多将讨论对象默认为民地, 造成了旗地这一特殊土地类型的 “缺失”,势必会引起研究中的误判或方向性的错误。即便是关于旗地的研究,也并未将旗、民视为交易中平等的个体,认为民人租种、典买旗地是旗人对民人的剥削、压迫,带有明显的政治倾向,没有将旗地交易行为与清代地权交易市场相关联,忽视了地权市场在旗地交易中的纽带作用,未能实现研究范式的转变。

有清一代,旗人出租土地,不是旗人土地占有量大,无力耕种,而是八旗制度下旗人以当兵为生,无法进行农业生产,只能招佃耕种;旗地出典则是在旗地允许出租的情况下,旗、民为获得自身利益最大化而进行的选择。押租就是旗地租佃与出典的中间环节,促进了旗地佃权与典权的相互转化,发挥了资源的跨期调剂作用。旗地从租佃到出典,旗人对土地的控制力度降低,从使用权的转让到物权的丧失,旗地权利逐渐转移到佃农或田面主手中。 京畿民人从无产到获得恒产,实现了从佃农向土地所有者的转化,也为民国时期原佃留置旗产政策的实施奠定了经济基础。在佃农身份地位提高、主佃关系缓和,京畿农业生产力得以恢复和发展的同时,旗人生计渐趋困窘,相继失去土地,与清朝廷给予旗人“世业”以接济旗人的目标相悖,清朝廷所奉行的“旗地为八旗生计”,招民耕种,“旗、民两安”的政策初衷终成泡影。

因此, 对清代旗地的佃权与典权进行研究,一方面, 能够拓宽清代土地制度史的研究范围,将旗地交易纳入清代地权交易市场之中,改变以往旗地研究中单一的“政策-效果”模式,转变研究范式;另一方面,则能为新时期国家农业、农村现代化的实现,少数民族地区地权分配等问题的解决,提供历史经验借鉴。

注释:

①物权法将所有权分为使用权、收益权、占有权与处分权;物权分为用益物权、担保物权以及所有权;用益物权包括使用、收益与占有的权利。曹树基等将土地产权分割为处置权、收益权和使用权,将产权定义为拥有上述权利的权利束。龙登高将土地权利层级划分为所有权(自物权)、他物权(用益物权、担保物权)、使用权(用益物权)。本文综合民法典及相关学者的观点, 将租佃视为使用权与部分收益权的转让,出典则是物权的转让。参见全国人大常委会办公厅供稿《中华人民共和国民法典》,中国民主法制出版社2021年版,第31-61页;曹树基、刘诗古《传统中国地权结构及其演变》,上海交通大学出版社2014年版,第22-28页;龙登高《地权市场与资源配置》,福建人民出版社2012年版,第7-8页。

②清代土地制度史的研究成果极为丰硕。 魏金玉、方行、周远廉等学者从史学出发,对中国古代,尤其是清代的土地租佃、交易、制度建设等问题进行了深入的讨论,对实物租、货币租等租佃形态的论述更为详尽。龙登高、王昉等学者,则以经济学理论为基础,对清代、近代土地问题中的交易形态进行深入的剖析。邓大才论证国家、地主、佃农三者之间的博弈,对土地交易的成本、价格等进行了量化研究。旗地问题的研究,仍停留在旗地制度基本框架之中,对旗地交易市场以及旗地交易形态的研究略显不足。参见周远廉、谢肇华《清代租佃制研究》,辽宁人民出版社1986年版;魏金玉《清代押租制度新探》,载《中国经济史研究》1993年第3期;方行《清代租佃制度述略》,载《中国经济史研究》2006年第4期;邓大才《土地政治:地主、佃农与国家》,中国社会科学出版社2010年版;龙登高《中国传统地权制度及其变迁》, 中国社会科学出版社2018年版; 王昉《中国近代化转型中的农村地权关系——经济思想变迁与制度构建》,上海财经大学出版社2019年版。

③刘克祥认为旗地永佃制下, 佃权与使用权并不稳定,佃农实际拥有的权利较少,因而永佃制自形成之日起就开始被瓦解、破坏,至清末,动荡的社会环境更加速瓦解了旗地的永佃。赵牟云在刘克祥研究的基础上指出:乾隆以降, 旗地永佃农享有的土地权利呈现出波动上升趋势,清后期旗地的田底权与田面权完全分离,永佃制在清末得到认可。参见刘克祥《中国永佃制度研究》,社会科学文献出版社2017年版;赵牟云《清代畿辅旗地永佃形态的历史变迁》,载《中国经济史研究》2020年第4期。

④租佃制度,有广义和狭义之分。广义的租佃制是指独立经营者向他人交纳剩余产品或劳务; 狭义的租佃制则是建立在土地所有权基础之上的经济关系, 其实质是土地所有权或土地资本的有息借贷, 也可以理解为定期土地使用权的买卖。参见秦晖《古典租佃制初探——汉代与罗马租佃制度比较研究》,载《中国经济史研究》1992年第4期。

⑤土地分成与交易风险等因素,决定主佃双方投资比重与收租方式的变化。 在地主分成占比较大的情况下,地主承担主要生产资料,包括佃农的住房,对佃户的经营方式有较大的干涉权利。随着地主投资占比逐渐降低,直至不再对土地经营进行投资和干涉时,则会选择定额租,由佃农承担全部管理费用。同时,主佃间面临的风险不同,收租方式亦有所不同。风险较大时,分成租最有效率;风险相对较小时,则会选择固定地租的形式。参见方行《清代租佃制度述略》,载《中国经济史研究》2006年第4期;(美)张五常著、姜建强译《佃农理论》,中信出版社2017年版,第30-33页;彭波《近世中国租佃制度:地权逻辑下的博弈与制衡》,社会科学文献出版社2021年版,第112页。

⑥康熙年间,清朝廷财政收入货币化程度高达89%;嘉庆时期最低,为70%;至鸦片战争以前,财政货币化程度维持在75%左右。参见燕红忠《从货币流通量看清代前期的经济增长与波动》,载《清史研究》2008年第3期。

⑦旗地庄头取租,多索而少交,田主受其侵盗,佃户受其侵渔。甚至今年索取明年地租,若不预完,则夺地另佃。征收货币租后,虽仍无法阻止庄头多索租金,但在一定程度上避免了庄头征收实物地租时强将上等粮视为下等粮等问题,也是对旗地佃户利益的保护。参见(清)贺长龄辑《清经世文编》,中华书局1992年版,第875-876页。

⑧乾隆十七年(1752)旗地佃户徐璞在交租15两后逃跑,次年(1753)又补交租银40两,十九年(1754)丝毫未交。旗地原业主欲将所属旗地5.86顷换佃耕种,徐璞怀恨在心,强占旗地4顷有余;另外,武清县旗地佃户罗三麻子提出“许退不许夺”的要求。表明在实际生活中,佃户可以主动退佃,但旗人不许增租夺佃。即便是旗人,欲换佃耕种,或是退佃自耕,也很难实现。参见高王凌《租佃关系新论——地主、农民和地租》,上海书店出版社2005年版。

⑨乾隆十年(1745)赫泰奏称:“在旗地亩,向例不许卖与民间,俱有明禁,因旗人时有急需,称贷无门,不敢贸然契卖,乃变更名曰老典,其实与卖无二,至今而旗地之在民者,十之五六矣。”参见(清)贺长龄辑《清经世文编》,中华书局1992年版,第868-871页。

⑩康熙年间实现旗地同旗交易合法化,雍正年间同旗旗地交易可换给红契, 乾隆年间实现越旗交易的合法化。参见(清)鄂尔泰等纂修《钦定八旗通志》卷62《土田志一》,国家图书馆出版社2013年版, 第245页;《清高宗实录》卷557,乾隆二十三年二月甲戌”条,第16册,中华书局1986年版,第49页。

⑪旗地租金多在每亩三五分至一二钱不等,即便是旗人将分得的旗地全部出租,每年也只能获得1-6两租金。而在旗兵俸饷减成发放以前,禁旅旗兵马甲月饷在3两左右,一年为26两,远高于旗地租金收入。参见《清高宗实录》卷260,“乾隆十一年三月壬申”条,第12册,中华书局1985年版,第367页;陈锋《清代军费研究》,武汉大学出版社1992年版,第31页。

⑫杨国桢认为是先出现土地的抵押贷款,由于不敷还债,才出现土地的典当。而龙登高则认为农户先通过押租的方式进行借贷,当押租额达到最大化时,由佃转典,实现土地的出典。在土地典当后,仍无力回赎,才会有抵押贷款的方式。参见龙登高《清代地权交易的多样化发展》,载《清史研究》2008年第3期;杨国桢《明清土地契约文书研究》,北京师范大学出版社2021年版。

⑬古典经济学家认为,在土地经营中,自耕是最优的选择,租佃只会导致农业无效率。在一定程度上排斥市场在农业中的作用。反过来思考,如果坚持农业自耕,不需要市场交易,那么,在土地数量一定的情况下,人口尚未增加时,还能满足生活的需要;若人口增加、土地不敷使用,即便是投入大量劳动力,也无法供给全家的生活。而且土地的增产需要资本、 劳动力以及必要的农业耕种能力的投入。倘若一户劳动力并没有清醒的头脑以应对农业生产中的各种问题,土地减产就是必然,家庭生活水平也会下降。因此,完全排斥市场的自耕是无效率的。参见(英)约翰·穆勒著,朱泱等译《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》,商务印书馆1991年版;侯建新《原始积累的秘密:英国佃农何以抵抗过度侵夺?》,载《经济社会史评论》第二辑,生活·读书·新知三联书店2006年版。

⑭清代京畿地区人地矛盾较为突出, 雍正二年(1724), 直隶人均耕地面积约为5.6亩。 至光绪十三年(1887),人均耕地面积减少至2.64亩。旗地方面,清初八旗人均耕地约为6亩, 至清末八旗人均耕地面积仅剩1.5亩,远低于普通民人所拥有的土地数量。参见刘庆相、王元清《满族人口的发展及其构成特征》,载《人口与经济》1991年第3期;黄玉玺《清代直隶地区粮价波动及其应对研究》,中国农业大学2018年博士学位论文。

⑮学界有关押租制的研究,大致分为两派。一派认为清代押租数额的增加,给佃农带来沉重的经济负担,使租佃关系复杂化,进一步激化了主佃矛盾,应予以取消;另一派则认为,押租数额的提高,能对佃户的财力进行筛选,使土地由经济条件较好的佃农耕种,得到更多的投入,实现对耕者的择优。参见周远廉、谢肇华《清代租佃制研究》,辽宁人民出版社1986年版;樊树志《农佃押租惯例的历史考察》,载《学术月刊》1988年第3期;魏金玉《清代押租制度新探》,载《中国经济史研究》1993年第3期。

⑯土地典卖与承佃人,或典卖与第三者但仍由原佃户承种,即土地由佃转典、由佃转卖的交易形式,在清代民地交易中也十分常见。咸丰五年(1855)姜三将名下土地租与王大,押租钱40吊,承诺租种五年后回赎。但姜三于咸丰八年(1858)、九年(1859)、同治五年(1866)先后向王大借钱,再也无力回赎土地,进而将土地典与王姓,即为由佃转典的交易形式。参见首都博物馆编《首都博物馆藏清代契约文书》(第2册),国家图书馆出版社2015年版,第319页。