下肢两侧功能表现差异预测非接触性踝关节扭伤风险:318例青少年跆拳道运动员追踪研究

2024-01-04管延飞姜芹先

管延飞 ,杨 欢,姜芹先

(1. 云南大学 体育学院,云南 昆明 650500;2. 不列颠哥伦比亚大学 运动科学学院,加拿大 温哥华 V6T1Z4;3. 潍坊医学院 体育部,山东 潍坊 261053)

下肢两侧间爆发力和动态平衡能力差异与非接触性运动损伤的关系已被广泛研究。下肢两侧功能表现差异大可能使双侧承受更高的运动损伤风险:强侧下肢由于运动中的过度使用而承受过高的压力,而弱侧下肢在高强度急转急停和单腿落地动作中承受负荷的能力可能存在不足(Ford et al., 2003)。此外,聂秋等(2023)指出,下肢两侧肌力失衡程度过大可能导致动作模式异常,进而导致组织疲劳并增加运动损伤风险。已有研究发现,单腿跳测试(Read et al., 2018; Warren et al., 2020)和动态平衡能力测试(星型偏移平衡测试或Y 平衡测试)(Nakagawa et al., 2020; Smith et al., 2015)中两侧表现差异与非接触性下肢运动损伤显著相关。然而,部分研究报告了相反的结论(Brumitt et al., 2020; Butler et al., 2013; De Blaiser et al., 2021)。因此,目前对于是否可以通过下肢两侧功能表现差异预测运动损伤仍存在争议。

在探索下肢两侧功能表现差异与运动损伤关系的追踪性研究中,非接触性下肢运动损伤越来越受到关注。在运动损伤的预防方面,接触性运动损伤的预防主要与规则、护具、场地等不可控因素相关,而非接触性运动损伤的预防则更侧重于可控因素,如神经和肌肉系统的功能(Gonell et al., 2015)。因此,研究非接触性运动损伤可能具有更高的实用价值(Gonell et al., 2015)。踝关节扭伤是运动中最常见的非接触性伤病类型之一。Fong 等(2007)对相关研究进行系统分析后发现,运动中10%~30%的损伤为踝关节扭伤;Yeung 等(1994)研究指出,超过40%的踝关节扭伤患者会经历二次扭伤,并有可能发展为慢性踝关节不稳。研究发现,下肢力量和爆发力两侧差异与踝关节扭伤显著相关(Brumitt et al., 2013;Fousekis et al., 2012; Hietamo et al., 2021)。然而,在采用动态平衡能力测试的研究中,尚未观察到两侧表现差异与踝关节扭伤之间的关联。

在跆拳道运动中,踝关节扭伤是最常见的非接触性损伤之一(Jeong et al., 2021; Kazemi et al., 2004)。然而,目前还没有针对跆拳道运动员下肢两侧差异与运动损伤关系的研究。跆拳道腿法技术通常需要一侧下肢作为支撑,另一侧下肢进行击打。由于非惯用侧下肢作为支撑腿的频率明显更高,运动员在长期的训练和比赛中很容易出现一定程度的下肢两侧差异(Guan et al., 2020)。目前,对于下肢两侧能力差异的评估常使用等速肌力测试仪测试相关肌肉的等长或等速肌力,或使用三维测力台测试落地或起跳过程中产生的地面反作用力。这些测试需要昂贵的仪器设备,无法广泛应用于一般俱乐部和运动队。在跆拳道运动中,若能采用成本低且易操作的跳跃测试和星型偏移平衡测试评估下肢两侧功能表现差异,并将其用于评估运动员的损伤风险,将对运动损伤的预防起到重要作用。

此外,在研究下肢两侧差异与运动损伤的关系时,以18 岁以下青少年为样本的研究较少。与成年人相比,青少年运动员骺板尚未完全骨化,骨骼发育尚未成熟,因此更容易受到运动损伤的影响。虽然少数研究报道了青少年运动员在跳跃测试和星型偏移平衡测试中两侧表现差异与运动损伤风险之间的显著关联,但目前还没有专门针对青少年踝关节扭伤的研究。因此,本研究旨在测试青少年跆拳道运动员下肢爆发力与动态平衡能力两侧表现差异,并探讨这种差异与非接触性踝关节扭伤之间的关系,以期为下肢两侧功能表现差异评估在青少年运动损伤预防中的应用提供理论支撑和方法建议。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

根据Plisky 等(2006)的研究结果,采用G*Power 软件进行计算,设定power=0.8,α=0.05,效应量=0.8,得出本研究所需样本量至少为270 人。本研究采用前瞻性队列研究设计,共招募了348 名年龄在6~17 岁的男性跆拳道运动员,其中318 人完成了基础测试和12 个月的追踪观察。所有受试者均具备至少1 年的跆拳道训练经验,并且在过去的一年中每周至少进行3 次训练,每次训练时长不低于1.5 h。因伤病无法以最高水平完成测试的受试者被排除在外。所有受试者均自愿参加本研究,了解实验目的,并在知悉测试流程和潜在风险后签署知情同意书,且受试者监护人同样签署了知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 基础测试

参照Guan 等(2020a,2020b)的测试方案与要求,采用单腿下蹲跳测试、单腿跳距离测试和单腿三连跳距离测试3 种跳跃测试评估受试者下肢爆发力在两侧间的差异。单腿下蹲跳测试目的是确定受试者分别使用左右下肢进行下蹲跳时所能达到的最大垂直跳跃高度。在测试过程中,受试者双手始终置于身体两侧胯部,以最大程度减少手臂运动对结果的影响。使用“My Jump 2”应用程序,在240 Hz 频率下记录整个单腿下蹲跳过程。该应用程序通过识别该动作的起跳帧和着陆帧确定受试者在单腿下蹲跳过程中处于空中的时间(t),并通过公式h=t2×1.226 25将时间转换为跳跃高度(Bosco et al., 1983)。“My Jump 2”应用程序在测试跳跃的垂直高度方面具有出色的效度(与测力台测试结果的相关性r=0.995)和可靠性(变异系数为3.4%~3.6%;不同测试者间组内相关系数为0.999)(Balsalobre-Fernández et al., 2015)。单腿跳和单腿三连跳距离测试(图1)的目的分别为测量受试者在单腿向前单次跳跃和单腿向前连续3 次跳跃的最大水平距离。在3 种跳跃测试中,受试者分别使用左、右腿完成3 次有效测试,取3 次有效测试的平均跳跃高度/距离进行数据分析。

采用星型偏移平衡测试简化版(图2)评估受试者动态平衡能力两侧差异(Gray, 1995)。参照Guan 等(2020a,2020b)的测试方案与要求,要求受试者在保持单腿稳定站立的基础上,使用另一侧腿分别向前、后内和后外侧3 个方向伸展,并测试在每个方向上能够达到的最大伸展距离。在每个方向上,受试者每侧下肢需要完成3 次有效测试。测量距离为3 条线的汇合点到足部最远端的水平距离/cm。选取每个方向上3 次有效测试中的最远距离进行数据分析。

图2 星型偏移平衡测试示意图Figure 2. Diagram of the Star Excursion Balance Test

1.2.2 测试流程

受试者在俱乐部专门设置的测试区域一次性完成所有测试。首先,测量受试者的身高/cm、腿长/cm 和体重/kg。然后,通过观察受试者踢足球动作确定其下肢惯用侧(Armitage et al., 1993)。在进行下肢爆发力和动态平衡能力测试前,每位参与者进行充分拉伸并完成5 min 慢跑热身。热身后,受试者在测试人员指导下练习各项测试。对于星型偏移平衡测试,受试者在每个方向上进行至少6 次练习,以规避学习效应对测试成绩的影响(Hertel et al.,2000)。练习结束后,受试者休息5 min。休息后,受试者按照以下顺序完成测试:单腿下蹲跳测试、单腿跳距离测试、单腿三连跳距离测试、星型偏移平衡测试。2 次测试之间的休息时间为1 min。通过抽签决定每位受试者首先进行的测试侧(惯用、非惯用侧),以降低测试顺序可能带来的影响。所有受试者的所有测试项目均由同一位工作人员完成测试。

1.2.3 伤病追踪

在测试结束后的12 个月内,对受试者的非接触性踝关节扭伤情况进行追踪监测。教练员使用标准化表格记录受试者发生的所有非接触性下肢运动损伤,并最终筛选出符合条件的非接触性踝关节扭伤。该表格根据已发表的损伤报告表格改编而成(Cuff et al., 2010; Fuller et al.,2006)。所有纳入分析的非接触性踝关节扭伤均发生在跆拳道训练或比赛中,并导致该运动员无法参加接下来的训练或比赛(Brumitt et al., 2020)。所有纳入分析的损伤都经过了本研究团队(实验医学教授1 人,运动人体科学教授1 人,运动医学博士2 人)确认。因与其他运动员或场地中的任何物体(如脚靶、沙袋等)发生接触而引起的踝关节损伤被排除在外。如果受试者在追踪监测期间经历了多次非接触性踝关节扭伤,本研究仅纳入第1 次损伤,以避免既往伤病可能产生的干扰效应(Read et al.,2018, 2020)。本研究主要联系人每3 个月从教练处收集损伤记录表格。

1.2.4 数据处理

对于星型偏移平衡测试,将受试者每侧下肢在每个方向所能达到的最远距离标准化为个人腿长的百分比。同时,计算受试者在该测试中每侧下肢在3 个方向上所能达到的最远距离的平均值。对每项测试中受试者下肢两侧表现差异进行量化,两侧差异=(强侧-弱侧)×2/(强侧+弱侧)×100%(Robinson et al., 1987)。此外,对于星型偏移平衡测试,使用两侧之间的绝对差值/cm 量化两侧表现差异。根据受试者的年龄、体重、站立身高和坐高等指标,使用公式偏移量=-9.236+0.000 270 8×腿长×坐姿身高-0.001 663×年龄×腿长+0.007 216×年龄×坐姿身高+0.022 92×体重/身高×100(Mirwald et al.,2002)计算运动员距离生长速度峰值(peak height velocity, PHV)对应的年龄年数,在本文中使用PHV 偏移量表示。

1.2.5 统计学分析

采用Kolmogorov-Smirnov 检验和Levene 检验分别对连续性数据分布的正态性和方差齐性进行检验,并进一步通过数据分布直方图检验数据分布的正态性。由于数据不符合正态分布,采用Mann-WhitneyU检验比较非接触性踝关节扭伤运动员和其他运动员的年龄、训练年数、身高、体重、PHV 偏移量、BMI 以及每个功能测试中的两侧表现差异,并使用秩相关系数计算效应量。

使用单变量二分类Logistic 回归分析检验每项测试中两侧表现差异与因变量(非接触性踝关节扭伤)之间的关联,选择与因变量可能存在相关关系的两侧表现差异作为主要研究因素(P<0.1)纳入下一步分析;同时,在Mann-WhitneyU检验中结果显著(P<0.05)的两侧表现差异也作为主要研究因素纳入下一步分析。随后,在Logistic回归分析中对已确定的主要研究因素进行混杂因素校正:1)对可能的混杂因素进行筛选。将已确定的主要研究因素与受试者的年龄、训练年数、身高、体重、PHV 偏移量和BMI 等可能的混杂因素进行多重共线性检验,确认各因素方差膨胀系数(variance inflation factor, VIF)是否大于10,在VIF>10 的因素中只选取最具有临床意义的因素,再进行多重共线性检验,以确保所有VIF<10。2)将在多重共线性检验中筛选出的混杂因素与主要研究因素一同纳入最后的多变量二分类Logistic 回归分析,从而对筛选出的混杂因素进行校正,并计算校正后的比值比(odds ratio, OR)和95%置信区间(confidence interval, CI)。

采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析确定各项功能测试中两侧表现差异在预测非接触性踝关节扭伤方面的最佳临界点。ROC 曲线确定的最佳临界点为能够同时最大化灵敏度和特异度的约登指数(约登指数=灵敏度+特异度-1)。利用ROC 曲线确定的最佳临界点,将受试者分为高风险组和低风险组,从而将两侧差异作为分类变量进行多变量二分类Logistic回归分析(对筛选出的混杂因素进行校正),计算校正后的OR 和95% CI。排除数据缺失的受试者,所有统计分析均在SPSS 23.0 软件中进行,显著性水平设定为P<0.05。

2 研究结果

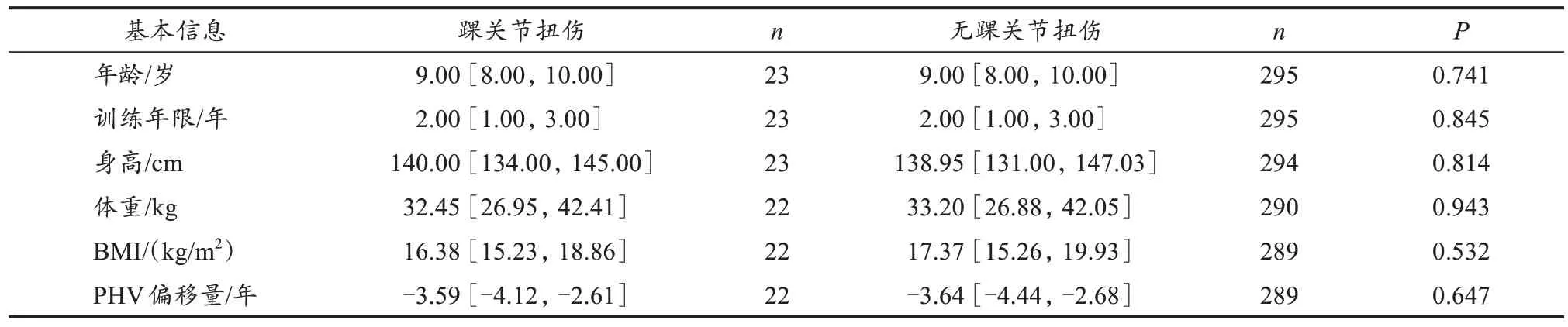

在完成12 个月追踪观察的318 名受试者中[年龄(9.03±2.20)岁;PHV 偏移量(-3.40±1.45)年;训练年限(2.52±1.36)年;体重(36.45±12.28)kg;身高(1.40±0.12)m;BMI(18.06±3.68)kg/m2],共有23 人在此期间出现过非接触性踝关节扭伤。其中,7 例扭伤发生在惯用侧,16 例扭伤发生在非惯用侧。发生非接触性踝关节扭伤的运动员与其他运动员的基本信息对比见表1。在年龄、训练年限、身高、体重、BMI 以及PHV 偏移量等方面,两组之间未观察到显著性差异(P>0.05)。

表1 发生与未发生非接触性踝关节扭伤运动员基本信息(中位数、四分位数)Table 1 Basic Information of Athletes with and without Non-Contact Ankle Sprain (Median, Quartiles)

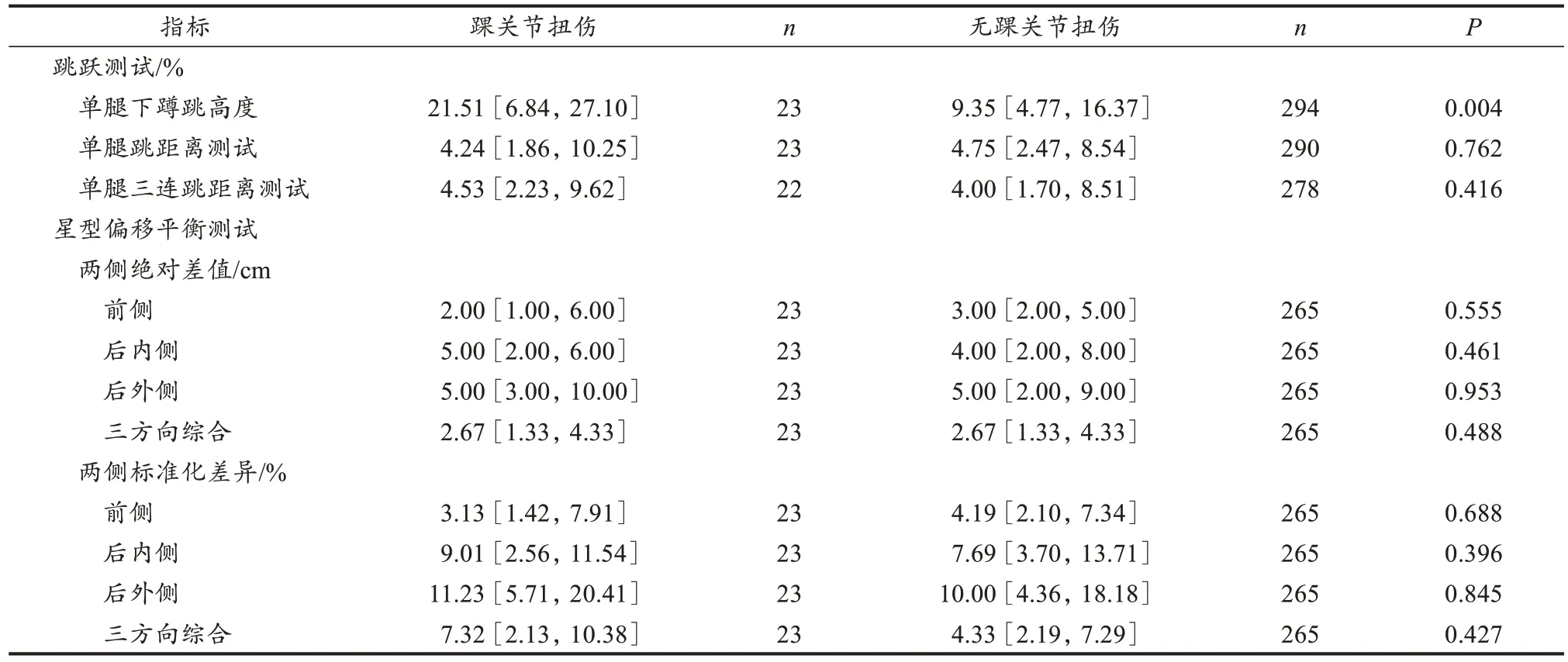

本研究所有跳跃测试均显示出很高的可靠性:组内相关系数范围为0.944~0.982。每项跳跃测试和星型偏移平衡测试中下肢两侧表现差异以及组间对比结果(Mann-WhitneyU检验)见表2。结果表明,发生非接触性踝关节扭伤的运动员单腿下蹲跳高度两侧差异显著高于其他运动员(平均秩次:154.80 vs. 212.70,Z=-2.917,P=0.004,效应量=0.164)。

表2 发生与未发生非接触性踝关节扭伤的运动员下肢两侧差异(中位数、四分位数)Table 2 Inter-Limb Asymmetries in Athletes with and without Non-Contact Ankle Sprain (Median, Quartiles)

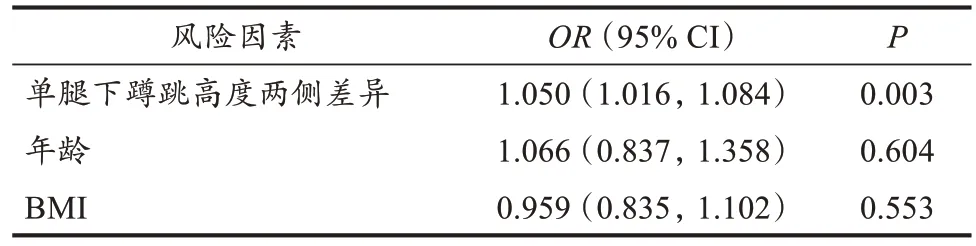

单变量二元Logistic 回归分析结果表明,只有单腿下蹲跳高度的两侧差异(每增加1%差异,OR=1.049;95%CI:1.017~1.083;P=0.003)与非接触性踝关节扭伤存在潜在关联(P<0.1)。因此,确定本研究的主要研究因素为单腿下蹲跳高度两侧差异。在多变量Logistic 回归分析(表3)中,对年龄和BMI 校正后,单腿下蹲跳高度两侧差异仍然与非接触性踝关节扭伤显著相关(每增加1%差异,OR=1.050;95% CI:1.016~1.084;P=0.003)。根据多重共线性检测结果和模型间-2 倍对数似然函数值(-2 log likelihood)比较结果,排除训练年限、身高、体重和PHV 偏移量等因素,将年龄和BMI 纳入最终的多变量二元Logistic回归模型。

表3 非接触性踝关节扭伤风险因素Logistic回归分析Table 3 Multivariate Logistic Regression Analyses for Risk Factors of Non-Contact Ankle Sprain

在最终的多变量二元Logistic 回归模型(表3)中,单腿下蹲跳高度两侧差异、年龄和BMI 的VIF 分别为1.009、1.131、1.122。这说明模型所包含的因素之间几乎没有相互依赖关系,对于预测因变量的作用没有提供冗杂多余的信息。此外,Hosmer 和Lemeshow 测试结果不显著(χ2=5.246,df=8,P=0.731),表明该模型数据拟合度较好。模型系数的综合检验(omnibus tests of the model coefficients)结果显著(χ2=8.092,df=3,P=0.044),说明该回归模型与零假设模型之间存在显著差异。

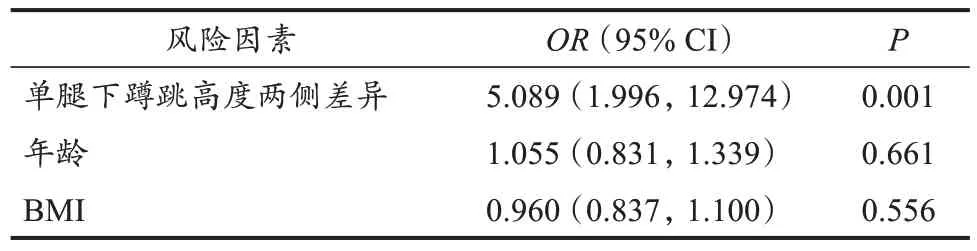

单腿下蹲跳高度两侧差异的ROC 曲线分析显示,14.16%是预测非接触性踝关节扭伤的最佳临界点(曲线下面积=0.683; 95% CI: 0.554~0.811,P=0.004)。该临界点的预测敏感性为60.3%,特异性为77.5%。随后进行的多变量二元Logistic 回归分析结果(表4)表明,对年龄和BMI进行校正后,单腿下蹲跳高度两侧差异≥14.16%与非接触性踝关节扭伤风险显著相关(两侧差异≥14.16% vs. <14.16%:OR=5.089; 95% CI,1.996~12.974;P=0.001)。

表4 非接触性踝关节扭伤风险因素Logistic回归分析Table 4 Multivariate Logistic Regression Analyses for Risk Factors of Non-Contact Ankle Sprain

3 讨论

本研究旨在探讨青少年跆拳道运动员下肢两侧功能表现差异与非接触性踝关节扭伤之间的关系。研究结果显示,单腿下蹲跳高度两侧差异与非接触性踝关节扭伤显著相关。根据下肢两侧间差异计算结果(表2),青少年跆拳道运动员在三项单腿跳测试中均表现出两侧差异;在12 个月追踪期内,出现非接触性踝关节扭伤的受试者在单腿下蹲跳高度测试中表现出较大的两侧差异。此外,青少年跆拳道运动员在动态平衡能力上也存在两侧差异。在12 个月追踪期内,出现和未出现非接触性踝关节扭伤的运动员在星型偏移平衡测试后外侧方向所能达到距离上均表现出明显的两侧差异(中位数>10%)。在踝关节扭伤分布方面,本研究受试者更多的非接触性踝关节扭伤发生在非惯用侧,这可能与跆拳道腿法中运动员更多使用非惯用侧下肢作为支撑腿有关。然而,需要注意的是,受试者的惯用侧并不一定为强侧,且同一个受试者在不同测试中表现出的强侧可能并不一致(Bishop et al., 2020)。因此,本研究在对下肢伤病分布进行统计分析时,以惯用、非惯用侧表示两侧下肢。

3.1 下肢爆发力两侧差异与非接触性踝关节扭伤

迄今为止,关于青少年下肢力量或爆发力两侧差异与踝关节扭伤关系的前瞻性研究比较少见。根据本研究Logistic 回归分析结果,单腿下蹲跳高度两侧差异是青少年男子跆拳道运动员非接触性踝关节扭伤的唯一风险因素。经校正后,单腿下蹲跳高度两侧差异每增加1%的OR值为1.050,表示当单腿下蹲跳高度两侧差异达到15%时,青少年男子跆拳道运动员非接触性踝关节损伤风险将增加2.08 倍。此外,发生非接触性踝关节扭伤的运动员在基础测试时单腿下蹲跳高度两侧差异显著高于其他运动员(表2)。以上研究结果表明单腿下蹲跳高度两侧差异可应用于评估青少年男子跆拳道运动员的非接触性踝关节扭伤风险。

本研究中受试者单腿跳和单腿三连跳距离两侧差异与非接触性踝关节扭伤未显示出显著关联。以往研究在同时使用单腿下蹲跳和单腿向前跳两侧表现差异来预测运动损伤时,同样出现了不同指标结果不一致的现象(Fort-Vanmeerhaeghe et al., 2020; Read et al., 2016; Sieland et al., 2020; Warren et al., 2020)。然而,过往研究对这一现象的解释较少。Brumitt 等(2013)认为,跳跃测试可能在不同运动项目中存在敏感度差异,对于排球、篮球等多跳跃的项目,运动员使用跳跃测试检测下肢两侧表现差异可能敏感度更高。根据该理论,本研究样本为跆拳道运动员,可能存在使用跳跃测试检测下肢爆发力两侧差异敏感度不高的问题,从而对Logistic 回归分析的结果产生未知影响。本研究结果显示,相比于单腿下蹲跳测试,受试者在单腿跳和单腿三连跳距离测试中表现出的两侧差异较小,提示后两种测试在检测下肢爆发力两侧差异方面的敏感度可能较低,从而可能影响与非接触性踝关节扭伤之间的关联分析。此外,为确保青少年受试者的测试安全,本研究在单腿跳和单腿三连跳距离测试中未限制受试者的手臂活动。手臂的摆动可能代偿弱侧下肢肌肉能力的不足,降低检测两侧表现差异的敏感度。以往研究主要关注下肢整体运动损伤,专门针对踝关节扭伤的研究较少,尤其是以青少年为样本的研究比较少见。建议未来研究在不同的运动项目和年龄段中进一步探讨单腿跳和单腿三连跳距离两侧表现差异在预测非接触性踝关节扭伤方面的作用。

除跳跃测试外,以往研究还探讨了下肢两侧肌力水平差异与非接触性踝关节扭伤之间的关系。Hietamo 等(2021)对青少年女子[(15.4±2.0)岁]篮球和旱地冰球运动员进行为期3 年的追踪观察后发现,髋关节外展等长肌力两侧差异显著增加了非接触性踝关节扭伤的风险(Cox风险比/标准差=1.44,P=0.03)。该研究推测,受试者下肢其他肌肉的力量以及核心肌肉力量可能也存在类似的两侧差异,而这种差异可能是运动过程中下肢动力学模式错误的一种补偿机制(Hietamo et al., 2021)。在成年运动员的研究中也有相关发现,职业男子足球运动员[(23.6±4.2)岁]踝关节背伸离心等速肌力的两侧差异会显著增加非接触性踝关节扭伤的风险(Fousekis et al., 2012)。虽然上述研究报告了积极的结果,但测试方法不同,关注的肌肉也不同,且特定肌肉的两侧力量水平差异引发踝关节扭伤的机制有待揭示。基于目前的研究结果,将下肢肌力测试两侧表现差异应用于评估运动员非接触性踝关节扭伤风险尚不成熟。

相比专注于踝关节的研究,当前研究更多地致力于探讨下肢力量和爆发力两侧差异与整体下肢运动损伤之间的关联。大多数研究结果表明,下肢力量和爆发力两侧差异增大会显著增加非接触性下肢损伤的风险(De Blaiser et al., 2021; Fort-Vanmeerhaeghe et al., 2020; Read et al., 2018; Warren et al., 2020)。在采用跳跃测试的研究中,单腿三连跳距离两侧差异与女子大学生运动员非接触性下肢损伤显著相关(Warren et al., 2020);单腿下蹲跳测试中垂直地面反作用力峰值两侧差异与青少年(10~18 岁)男子足球运动员非接触性下肢运动损伤显著相关(Read et al., 2018)。此外,还有一些研究关注了踝关节扭伤以外的特定伤病。其中,Fousekis 等(2011)发现,职业男子足球运动员腘绳肌等速离心肌力两侧差异超过15%会显著增加腘绳肌损伤的风险。由此可见,下肢力量和爆发力两侧差异在预测非接触性下肢运动损伤方面具有广阔的研究前景,未来可考虑对下肢力量或爆发力两侧差异与各种常见下肢运动损伤之间的关系进行独立研究。

在有关下肢力量或爆发力两侧差异与运动损伤风险关系的研究中,15%作为预测运动损伤的最佳临界点已被多次报告。研究结果显示,股四头肌和腘绳肌离心等速肌力以及踝关节屈离心等速肌力两侧差异超过15%分别与男子足球运动员更高的股四头肌、腘绳肌损伤风险(Fousekis et al., 2011)和非接触性踝关节扭伤风险(Fousekis et al., 2012)有关。本研究通过ROC 曲线分析发现,使用单腿下蹲跳高度两侧差异预测青少年男子跆拳道运动员非接触性踝关节扭伤的最佳临界点为14.16%。随后的Logistic 回归分析结果显示,单腿下蹲跳高度两侧差异≥14.16%的运动员发生非接触性踝关节扭伤的风险是两侧差异<14.16%运动员的5.089 倍。这一临界点的使用可能为青少年男子运动员的非接触性踝关节扭伤风险监控提供更多便利。需要注意的是,不同研究中对于两侧差异的计算方法不同,因此,相同的百分比在不同研究中代表的实际差异大小可能不同。同时,不同研究中下肢力量或爆发力的测试方法,以及样本年龄和性别的差异也可能对最终结果产生影响。此外,在运动康复领域,下肢力量和爆发力两侧差异是评估康复进程的重要参考指标之一。下肢力量和爆发力两侧差异低于10%已被认定为前交叉韧带术后康复重返运动训练的重要标准之一(Kyritsis et al., 2016; Rohman et al., 2015)。因此,将上述临界点应用于运动康复的评估时,需要考虑不同研究中两侧差异的计算方法、测试方法以及样本特征等因素。

3.2 星型偏移平衡测试两侧差异与非接触性踝关节扭伤

研究认为,感觉运动功能缺陷(sensorimotor deficits)和动态平衡能力是慢性踝关节不稳定(chronic ankle instability)的主要影响因素,这为通过临床测试评估踝关节损伤风险提供了依据(Bliekendaal et al., 2019; Hertel et al.,2006)。星型偏移平衡测试(或Y 平衡测试)是一项综合性测试,能反映受试者在动态平衡、本体感觉和柔韧等多方面的能力(Bliekendaal et al., 2019; Hertel et al., 2006)。目前,星型偏移平衡测试和Y 平衡测试在评估踝关节扭伤风险和踝关节功能方面的作用已得到广泛研究(Hertel et al., 2006; Olmsted et al., 2002; Ryu et al., 2019)。然而,对于此类测试中两侧表现差异与踝关节扭伤风险关系的研究相对较少,并且缺乏采用前瞻性设计对受试者进行长期追踪的研究。Hartley 等(2018)研究发现,星型偏移平衡测试中两侧表现差异与女子大学生运动员[(19.80±1.52)岁]2 年内踝关节扭伤情况没有显著关联。同样,Manoel 等(2020)对职业男子足球运动员进行一个赛季的追踪观察后发现,赛季前星型偏移平衡测试中两侧表现差异与赛季中的踝关节扭伤无显著联系。然而,鲜见以青少年运动员为样本的专门研究。本研究结果显示,青少年男子跆拳道运动员在星型偏移平衡测试中的两侧表现差异与非接触性踝关节扭伤无显著关联。综合本研究与之前的研究结果,可以推测,星型偏移平衡(或Y平衡)测试中的两侧表现差异尚不适合应用于评估运动员的踝关节扭伤风险。

尽管针对踝关节扭伤的研究相对较少,但基于星型偏移平衡测试中两侧表现差异评估下肢整体运动损伤的研究较为广泛。研究结果显示,在星型偏移平衡或Y 平衡测试中,当前侧所能达到最大距离的两侧差异≥4 cm 时,多种运动项目中大学生运动员的非接触性损伤风险(Smith et al., 2015)以及青少年足球运动员的非接触性下肢损伤风险(Read et al., 2020)显著增加;当后内侧所能达到最大距离的两侧差异≥4 cm 时,越野滑雪运动员(13~19 岁)下肢或腰部损伤风险(Ruffe et al., 2019)、高中篮球运动员下肢损伤风险(Plisky et al., 2006)和男子足球运动员下肢损伤风险(Gonell et al., 2015)显著增加;当后外侧所能达到最大距离的两侧差异≥4.08 cm 时,男性军人髌骨关节痛风险显著增加(Nakagawa et al., 2020)。然而,也有大量研究报告了相反的结果,指出星型偏移平衡或Y平衡测试中的两侧表现差异与运动员的损伤风险无关(Brumitt et al., 2019, 2020; Butler et al., 2013; De Blaiser et al., 2021; Lai et al., 2017; Lisman et al., 2019; Luedke et al., 2020)。这种研究结果的差异可能与两侧差异计算方法、测试方法、受试者年龄与性别、运动损伤的定义标准以及追踪时间等多方面因素有关。例如,在计算两侧差异时,大多数研究使用两侧绝对差值/cm,而没有将每个方向所能达到的最远距离根据受试者腿长进行标准化。此外,在测试中,受试者支撑脚的位置在不同研究中存在差异(如足前端在中点之后、足后跟在中点以前、足中心置于中点)。对于星型偏移平衡测试的方案选择,目前还没有统一的标准。尽管Y 平衡测试的设计和应用解决了部分测试方案问题,但测试中支撑足能否轻微移动、测试足能否中途落地等问题仍存在争议。因此,教练员、体能训练师、队医等专业人员在根据研究报告应用星型偏移平衡或Y 平衡测试中的两侧表现差异来评估运动员损伤风险时,可将以上因素考虑在内。

3.3 混杂因素

在对主要研究因素(单腿下蹲跳高度两侧差异)与非接触性踝关节扭伤的关系进行分析时,需要考虑对可能的混杂因素进行校正。Beynnon 等(2002)对踝关节扭伤风险因素相关研究进行综述分析后发现,关于身高、体重和踝关节扭伤风险的研究结果并不一致,很多研究显示身高、体重与踝关节扭伤之间无显著关联,但也有一些研究表明踝关节扭伤风险随身高与体重的增加而增加。Kobayashi 等(2016)对相关证据进行系统综述和Meta 分析后发现,BMI升高会导致外侧踝关节扭伤风险增大。关于年龄因素,研究发现青少年在特定年龄段(男15~19 岁;女10~14 岁)发生踝关节扭伤的风险高于其他年龄段(Bridgman et al., 2003; Waterman et al., 2010)。虽然目前缺乏关于训练年限与踝关节扭伤风险关系的研究,但已有研究显示,随着训练年限的增长,下肢整体运动损伤的风险显著增加(Guan et al., 2021)。参考上述研究结果,本研究在多重共线性分析中对年龄、训练年限、身高、体重、BMI 和PHV 偏移量等可能的混杂因素进行筛选,并在多变量二分类Logistic 回归分析中对筛选出的混杂因素进行校正,发现校正后单腿下蹲跳高度两侧差异仍与非接触性踝关节扭伤显著相关。尽管如此,对于未来致力于利用下肢两侧功能表现差异预测踝关节扭伤风险的研究,仍建议对上述因素进行校正,以尽量避免可能的混杂偏倚。

3.4 研究局限性

本研究未将受试者的训练和比赛总时间(即暴露时间)作为影响因素之一纳入分析。由于受试者来自不同俱乐部,在实际操作中准确统计所有受试者训练和比赛的时间比较困难。然而,本研究受试者来自同一地区的俱乐部,参加比赛情况相对一致,训练频率通常为每天≥1.5 h,每周≥3 天。受试者参加比赛和训练情况的同质性使本研究在实际操作中已经对这一因素的影响进行了最大程度的控制。当受试者出现非接触性踝关节扭伤,并因此缺席训练或比赛时,本研究停止对该受试者的追踪。因此,本研究未能记录受试者因此伤病而缺席训练的总时间,也未能以此来衡量伤病的严重程度。未来研究若能详细记录受试者因伤病缺席训练的时间,并以此计算伤病严重程度,进而分析下肢两侧功能表现差异与伤病严重程度的关系,有利于进一步提高研究质量。此外,研究显示,有踝关节扭伤史的运动员发生踝关节再次扭伤的风险较高(Delahunt et al., 2019; Engebretsen et al., 2010);然而,有踝关节伤病史的运动员也可能因使用护踝而显示出低于常人的踝关节损伤风险(Beynnon et al., 2002)。由于多数受试者无法提供过去一年内下肢伤病史的准确信息,本研究未将既往伤病纳入分析。最后,本研究结果需要在跆拳道以外的其他运动项目中进行进一步验证。

4 结论

通过单腿下蹲跳高度的两侧差异可以有效评估青少年男子跆拳道运动员非接触性踝关节扭伤的风险。这一研究结果为未来验证纠正下肢力量和爆发力两侧差异能否预防青少年运动员踝关节扭伤提供了理论参考。单腿跳距离、单腿三连跳距离以及星型偏移平衡测试表现的两侧差异与青少年男子跆拳道运动员的非接触性踝关节扭伤之间无显著关联。未来研究可将运动员过往踝关节扭伤、训练和比赛暴露时间、追踪期内的踝关节扭伤严重程度等纳入分析。另外,还可以考虑将青少年运动员按年龄分组,进一步验证在不同年龄段和不同运动项目中下肢力量和爆发力两侧差异以及动态平衡测试表现两侧差异与非接触性踝关节扭伤的关系。