8—12世纪拉达克地区的石刻造像及其历史意蕴

2024-01-04王宗慧

王宗慧

內容摘要:针对拉达克地区8—12世纪的一批佛教石刻造像,在系统整理造像遗存的基础上,结合造像题记、地理位置及历史文献,对石刻造像的赞助人、造像题材、开凿意图、造像功能及其背后所呈现的阿里三围对吐蕃王朝遗产的承续关系进行讨论。拉达克地区石刻造像是在藏族人主导下所建的,其时间从吐蕃王朝中后期持续到阿里三围初期,石刻造像传统的延续反映出两代不同政权之间的文化接续;吐蕃王朝时期石刻造像题材以大日如来佛为主,阿里三围初期石刻造像则更流行菩萨题材,石刻造像题材的转变与政权更迭后的宗教政策有关;造像题记所载人物皆为王公贵族,造像所处地理位置与文献记载的政治军事活动相契合,展现出石刻造像始终承载的军政象征等多重历史意涵。

关键词:吐蕃;阿里三围;拉达克;石刻造像;弥勒

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)06-0034-12

On the Rock Carvings of the 8th-12th Centuries in the Ladakh

District and Their Connotations for Historical Research

WANG Zonghui

(Zhejiang University Center for Buddhist Art, Zhejiang University, Hangzhou 310012, Zhejiang)

Abstract:Focusing on a group of Buddhist rock carvings made between the 8th and the 12th centuries in Ladakh, and based on a systematic arrangement of various statue remains, inscriptions, geographical locations, and relevant historical documents, this paper discusses the patrons, artistic themes, creative intentions and socio-religious functions of the rock carvings, with particular attention paid to the historical relationship between the Tibetan Kingdom and the mnga’ ris skor gsum regime. These carvings were made under the guidance of the local Tibetan people, and construction at the site continued from the late period of the Tibetan Kingdom to the early period of the mnga’ ris skor gsum regime. Because of the extended and continuous nature of the rock carving process, the history of this site can be seen as both reflecting the shared cultural inheritance of the two regimes, and as a mirror that shows their contrasting preferences in certain themes. In the ancient Tibetan Kingdom, for example, images of Buddha Vairocana dominated, while under the mnga’ ris skor gsum regime, images of the Bodhisattva were more prevalent. Such thematic shifts can be connected to changes in religious policies that occurred when new political factions came to power. Finally, analysis has found that the people mentioned in the inscriptions were all nobles, and that the geographical locations where the rock carvings were built accord with important political and military events found in historical records. The carvings at Ladakh should thus be appreciated as objects rich in religious, political and historical symbolism.

Keywords:Tibetan kingdom; mnga’ ris skor gsum; Ladakh; rock carvings; Maitreya

一 石刻造像概况

拉达克地区位于喀喇昆仑山和喜马拉雅山之间,是沟通四方的文化走廊,东临中国西藏自治区阿里地区,南接印度拉胡尔与斯比提地区,西与查谟-克什米尔、吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区毗邻,北与中国新疆维吾尔自治区隔喀喇昆仑山口相望。此地最初为象雄文明的腹地之一,随着7世纪吐蕃赞普松赞干布(srong btsan sgam po,617—650)征服古象雄王国之后,才被纳入吐蕃王朝版图。842年吐蕃王朝覆灭,失去这一地区的统治权。仅半个世纪之后,吐蕃王室后裔吉德尼玛衮(skyid lde nyi ma mgon,10世纪)进入西藏西部建立新的地方政权,其后代逐渐构建起以古格、普兰、拉达克三个王国为核心的“阿里三围”(mnga’ ris skor gsum)。阿里三围初期,三地以古格王国为首。12世纪之后三地分裂[1],拉达克一度成为与古格并行的西藏西部最强大的地方政权。

自20世纪70年代开始陆续有西方藏学家在著作中公布拉达克地区的佛教石刻造像[2-3],近年来拉达克地区众多考古项目的陆续开展为学界提供了更加详细的造像材料[4-5]。总体来看,石刻造像主要分布在苏茹(Suru)河谷{1}、桑斯噶尔(Zanskar){2}、列城(Leh)及周边地区{3}与努布拉(Nubra)河谷{4}四个区域。题材明确的造像有20余组,多为菩萨造像,其中弥勒最多,观音、文殊等次之。这些造像中有四方题记可以辨识,三方是古藏文题记,另一方为夏拉达文(Śāradā)题记。造像年代前辈学人据风格类型将之划定在8—12世纪之间(详见文末附表)。

学术史方面,由于石刻造像位置分布广泛且发现时间不一,因此早期研究多针对某一处造像进行分析,对这批石刻造像的整体讨论较少。通过研究回顾发现,目前仅黛博拉·克林伯格·索特(Deborah klimburg Salter)对风格问题进行过系统讨论[6]。因此,有关这一批石刻造像的整体分布、题材转变、造像功能等问题仍有待深入研究。另外,在供养人归属与造像动因上,彼得·凡·哈姆(Peter van Ham)针对拉达克西部地区的几处造像提出在交通要道建造佛像与当时的克什米尔商队相关,其目的是祈求神佛护佑路途顺利[7];印度学者查图尔维迪(Chaturvedi K.)、萨哈(Sahai V.)注意到以列城为中心的商路网络与石刻造像分布位置之间的高度重合,认为商旅在石刻造像中起到了推动作用[8]。

根据最新考古研究,拉达克地区的贸易网络在17世纪之前远比之后更加多样化[9],因此需要审慎考虑商旅和石刻造像之间的关系。造像赞助人看作克什米尔人或古印度人的重要论据是德拉斯弥勒造像上的夏拉达文题记,夏拉达文是古印度西北地区流行的一种文字。这一题记现已不存,通过早年康宁汉(Alexander Cunningham)等藏学家留下的记录可进行辨识[10]。克什米尔学者丹姆比(B.K.Kaul Deambi)认为这方题记存在着许多非规范性语法和错字,应出自边地居民之手[11]。德拉斯造像位于左吉拉山口(Zojila)附近,其名称中的“la”即藏文的“山路”之意,表明此地曾属于藏文化圈,侧面说明此地历史上应为克什米尔文化区与藏族文化区的交界地帶。拉达克现在仅见一例夏拉达文石刻题记,兼之距此不远的卡则(Kartse)石刻存有漫漶不清的古藏文题记一方,可说明拉达克地区石刻造像整体上仍是由藏族人主导的。

针对现行研究的缺憾,本文主要基于拉达克地区石刻造像,以艺术风格为脉络,确认石刻造像的两个建造时段;结合巴基斯坦北部地区(吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区)及现西藏境内部分石刻,构想历史上石刻造像的传播路径;将造像分布路径与造像题记、藏族人的历史活动相结合讨论造像动机与造像功能等问题。

二 吐蕃经营西域:拉达克地区

早期石刻造像

拉达克地区现存石刻造像中可辨识出两种不同的艺术风格。一种来自巴基斯坦北部,即克林伯格·索特所谓的“西藏喜马拉雅风格”,这种风格的主要辨识特征是其躯干柔软无体积感,双腿僵直呈管状(图1、2{1})。另一种是来自克什米尔的艺术风格,主要辨识特征是修长强健的肢体以及华丽的裤裙及饰物[12](图3{2}、4)。

“西藏喜马拉雅风格”也称为西藏西部早期艺术风格,属于后犍陀罗样式,在8世纪时曾流行于巴基斯坦北部地区;克什米尔风格是后笈多样式在克什米尔谷地融合本土样式的产物,11世纪初才被古格王国引入西藏西部。两种艺术风格的石刻造像可以勾连起不同的造像分布路径:第一,早期艺术风格自巴基斯坦北部进入拉达克中部地区,并传递至中国西藏阿里地区、现印度喜马偕尔邦斯比提(Spiti)河谷;第二,受到克什米尔艺术风格影响的造像集中于拉达克西部与北部。两种风格造像区域分布上的不同表明它们分别关联着不同的赞助人活动。

从地理上来看,巴基斯坦北部的吉尔吉特地区是西藏西部早期艺术风格出现的最西端,此地历史上属于勃律(学界称为“小西藏”)。在斯卡都市门特尔村(Manthal)存有一处吐蕃石刻,下方刻有古藏文题记,是目前巴基斯坦北部地区已知最完整的吐蕃时期的佛教造像。这一石刻的建立与吐蕃王朝经营西域有着紧密的联系。

公元7世纪,唐王朝、吐蕃王朝、突厥等为控制丝路贸易先后经营西域。吐蕃王朝早年多通过“吐谷浑道”与“于阗道”进入塔里木盆地。公元692年王孝杰收复安西四镇,战败的噶尔家族及其军事力量被吐蕃王赤都松赞(khri ’dus srong btsan,676—704)剪除[13]。军事力量的调整导致吐蕃失去反攻塔里木盆地的能力,故转向喜马拉雅西部地区继续经营西域。拉达克地区成为吐蕃向西北推进的前哨,吐蕃又占据大小勃律等作为进入帕米尔高原的通道。据历史记载,吐蕃甚至在这一地区的部分国家建立堡寨、藤桥等以保证道路畅通[14]。随着吐蕃王朝在巴基斯坦北部地区的无往不利,最终与唐王朝、大食王国在帕米尔高原呈三足鼎立之态。

吐蕃王朝在对外征伐的过程中有修建佛教工事的先例,噶琼寺碑文记载赤都松赞在南诏地方征讨乌蛮、白蛮时建造佛殿[15]。现今帕米尔高原附近的瓦罕走廊与达尔阔特(Darkot)等交通要道存有大量佛塔石刻及古藏文题记[16-18],均为吐蕃军队经营西域时留下的佛教遗产。与瓦罕走廊所存佛塔石刻一致,拉达克卡则及阿奇村(Alchi)等重要交通据点也有石刻造像或佛教岩刻遗存(图5[17]12、6[19]64)[19-20]。这类佛教岩刻以线刻佛塔结合古藏文题记为主要特征。题记以“于X年,Y敬造(佛塔)”“于X年,Y题写(佛塔)”两种固定模式呈现,其中出现了多个氏族名称,如麦沃尔(rme ’or)、麦尔(smer)、让陵(rvang gling)及卓氏(’bro)等,为吐蕃高门贵族。部分题记中出现了dmag pon(军队首领)、so blon(侦察官)、blon(论)等官职,直接表明相关遗迹与军队及王室的联系。此外,《旧唐书》中记载高仙芝征战勃律,返程时曾经过一条名为“赤佛堂”的道路[21]。“赤佛堂”是一个很典型的藏语词汇,若为音译即指“赤”(khri,座、床之意),若为意译则是“红殿”(lha khang dmar bo)。高仙芝曾行经的这条道路,很有可能便是以这一时期当地的藏式佛堂命名的。

早期艺术风格特征的石刻造像分布在交通重镇、关隘等特殊的地理位置,与吐蕃王朝挺进西北的主要道路相吻合。结合吐蕃传统与题记信息可知石刻造像及与古藏文相关的佛教遗迹大部分是吐蕃军队相关活动下的物质遗存。随着吐蕃人的活动,曾流行于巴基斯坦北部的艺术风格也传入今拉达克与西藏阿里等地区。

三 吐蕃后裔之承续:阿里三围初期石刻造像

吐蕃末代赞普朗达玛(glang dar ma,?—842)的灭佛运动致使吐蕃王朝灭亡。朗达玛之后,王室内围绕沃松(’od srung)和允丹(khri lde yum brtan)两位王子形成了两个对立的政治团体。沃松一系在继承王位的争斗中落败,其孙吉德尼玛衮10 世纪初于西藏西部地区建立新的地方政权。经过王室两代的努力,基本形成了以今拉达克列城为中心的玛域,以今阿里地区普兰县为核心的布让以及以今阿里扎达县为中心的古格共同构成的“阿里三围”。阿里三围中拉达克王国的疆域对本文讨论尤为重要,据文献记载,吉德尼玛衮将玛域分封给长子贝吉衮,其辖地向西可至克什米尔山边,北抵色卡果布(gser kha ’gog bo)[22]。《拉达克王统记》载其第六代王拉钦·乌特帕拉(lha chen Utpala)是一位长于征战、功绩彪炳的国王,不仅使绒蒂(nyung ti)臣服,还向西扩张占领了达(stag)枯措(khutshur),几乎包括整个巴尔蒂斯坦在内的领地[23]。通过文献所载地理范围可知,拉达克王国初始之时疆域的西北部与今拉达克地区相似,随着阿里三围势力的扩大,拉达克王国曾短暂地统治过今巴基斯坦北部大部分地区。

拉达克所控区域及其之后的扩张反映了阿里三围初期对沟通中亚重要商贸道路的控制,为西藏西部的政治文化建设奠定了良好的经济基础。阿里三围初期的首领、古格王天喇嘛益西沃(lha bla ma ye shes ’od,947—1019/1024)在此基础上发起了佛法再传的“上路弘法”运动,派遣青年远赴印度、克什米尔求取正法,同时也注重对艺术的引入。据大译师仁钦桑布(rin chen bzang po,958—1055)传记载述,大译师在古格王益西沃的请求下从克什米尔带回艺术家32人,将他们分配在21处封地修建佛寺[24],克什米尔艺术风格由此在阿里三围蓬勃生长,将此前源于巴基斯坦北部地区的早期艺术风格彻底取代。拉达克地区存有两种风格的石刻造像,部分造像还呈现出样式杂糅的特质,正是藝术风格变革的反映。

阿里三围时期石刻造像分布与吐蕃时期呈现出相同的特征,少数集中在政治中心列城与谢城(Shey),更多的造像地处交通枢纽。首先是拉达克西部地区:德拉斯石刻造像位于拉达克西部边界,紧邻克什米尔;图梅尔村(Tumel)的摩崖弥勒造像临近哈姆布丁山口(Hambuting La),此处是卡吉尔(Kargil)、列城、巴尔蒂斯坦三地之间的战略要地;穆尔贝克(Mulbek)弥勒石刻处于卡吉尔前往列城的道路上;卡则弥勒石刻地处自苏茹河谷前往桑斯噶尔的要道。拉达克北部努布拉河谷的石刻造像也多分布在通往斯卡都的什约克河(Shyok)一侧,此处有一处名为肯达卓(Hundar Brog)的边防遗址,坐落在溪流交汇处的岬角上,与溪流两侧山谷形成夹角,三尊大型菩萨像被刻在山谷入口崖面上,呈护持状[5]。据此可知拉达克地区阿里三围时期的石刻造像主要分布在交通要道与领土边界,具有强烈的护持功能,故有理由推测这种分布情况和阿里三围初期对西北疆界的守卫与扩张有关。

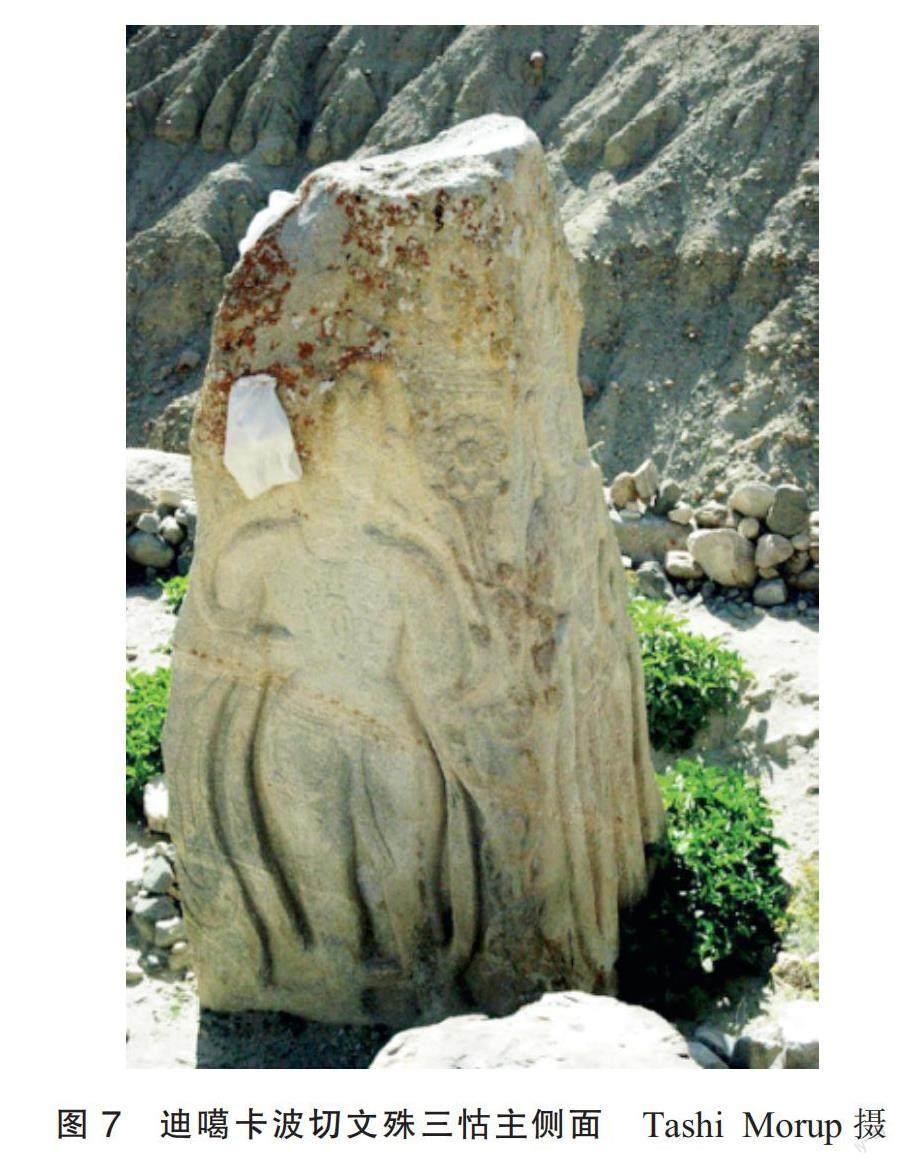

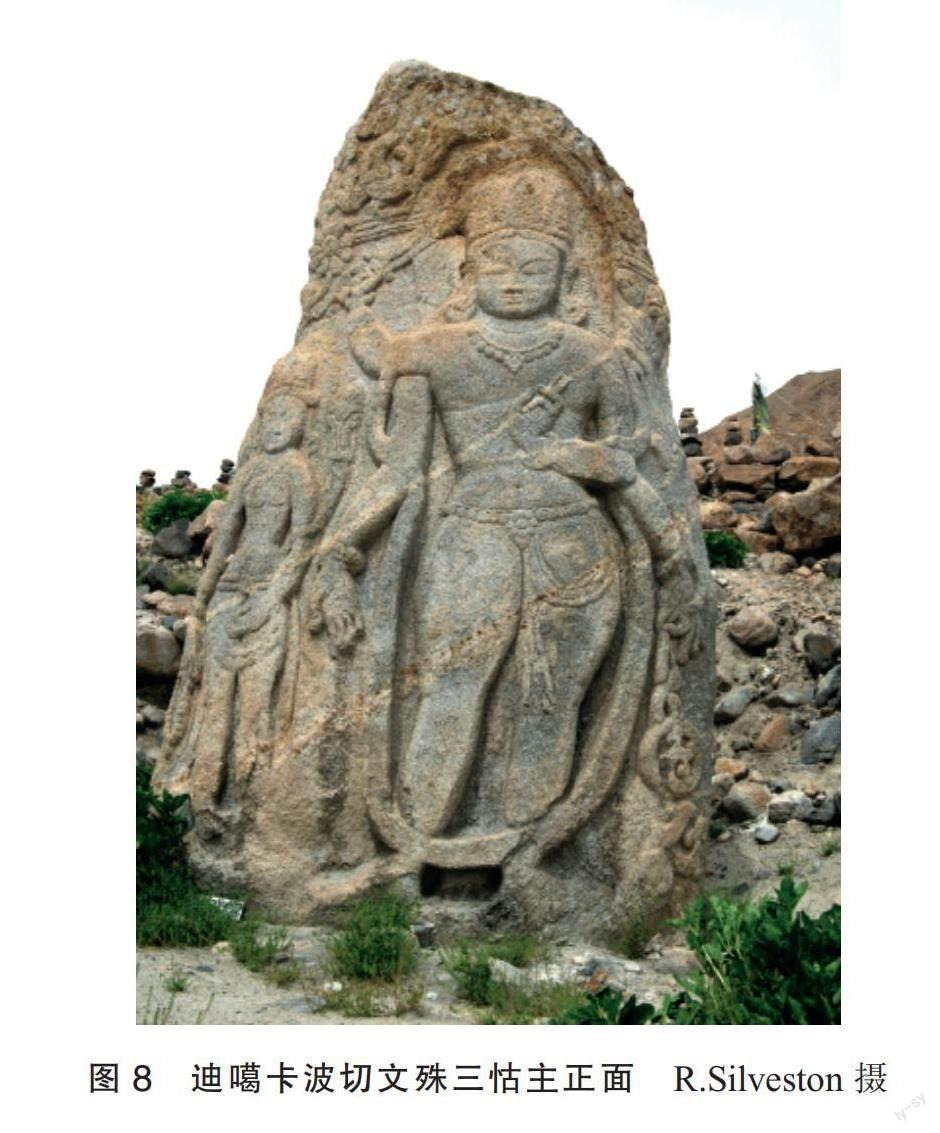

位于努布拉地区迪噶村(Digar)附近的戍卫遗址——卡波切(Kharpoche)为这一推论提供了强有力的证据。此处立有一尊独立三面体石刻:面积最大的一面刻文殊菩萨、两侧刻金刚手菩萨与莲花手观音,一体积较小的度母刻于文殊身旁,这三尊主像是较早的以文殊为主尊的三怙主题材(图7、8)。这种题材组合十分少见,据成书于15世纪的《日种王统》记载,古格王拉德扎西赞(lha lde bkra shis btsan,?—1024)曾于“阿里三围”之普兰科迦寺地方修建神殿,并聘请克什米尔工匠于殿内造莲花手观音、文殊、金刚手的等身像。拉德王还曾于上部霍尔(stod hor)地方,即西域的边界与敌军作战{1}[25]。结合吐蕃人征伐后建立佛教相关设施的案例,卡波切文殊三怙主与拉德王的边地作战的紧密关联是十分明显的。

阿里三围初期多延续吐蕃王朝传统,在其文书、印章等形制特征上均有表现[26-27]。石刻方面,通过对造像题记的识读也可以发现阿里三围初期对吐蕃王朝文化传统的继承。萨特普拉门特尔村吐蕃石刻下方残存的造像题记要求信众定期养护石刻圣像,保持色彩之明丽[28]。无独有偶,位于谢城往萨布(Sabu)主道旁曼拉(Smanbla)村的一处12世纪左右的石刻题记末段内容与之几乎完全一致,汉译如下:

于此皈依处礼敬三宝及一切世间怙主,敬造圣弥勒及其眷属明净神像。吁请速速习得无上佛法之轮。因定期供奉之缘故,以积聚的福德与弥勒众之威力,赞普、神子、十方有情、一切众生圆满具足,迅速成就无上佛陀。弥勒身像以石造,众善知识须养护色彩之明亮。{1}

此类祈求福田广种、利益众生的愿文在拉达克地区另有3处:

1. 德拉斯

礼敬//Kyasa造观音弥勒//为利益一切众生之福德//为增添Tharana家族骑士Atha之荣光//建筑师Naddha,居于Dra-ala。{2}

2. 列城

聚于此尊圣弥勒前,国王做供奉,请以福德快速地清除王、仆从及众生的障碍(最后三行略有漫漶,似乎是发愿文的总结,祈愿祛除障碍后终能赐福于国政)。{3}

3. 谢城

礼敬三宝,祈求护佑。为利益伟大国王、赞普、天神之子、阿里属民及十方众生,造圣弥勒及佛塔。{4}

阿里普兰细德村观音碑两侧愿文也有着与拉达克地区几处造像记相似的特质[29]。此类造像记通常以顶礼三宝等术语开篇,继而陈述发愿者的具体功德,祈求所作之佛像供养能转化为福德的力量,最终惠及某一具体人物或事物。从造像记来看,造像主显然不是普通民间人士。德拉斯造像主为一位贵族骑士,普兰观音碑的造像主出自西藏阿里大族卓氏,列城造像更是直接指向了一位国王于此施供,噶尔梅(Samten karmay)称穆尔贝克弥勒造像记提及了一位国王,但其名字被涂抹掉[30]。另几方造像记虽未直接指出造像主的身份,但多使用“赞普”“神子”“属民”等政治性极强的术语,侧面展现出了造像主高贵的身份。同类供养题记中最具盛名者当属桑耶寺钟铭:“王妃甲茂赞母子二人,为供奉十方三宝之故,铸造此钟,以此福德之力,祈愿天神赞普赤松德赞父子、眷属,具六十种妙音,证无上菩提!”[15]186这方碑铭呈现了与上述石刻造像记相同的祈愿结构及政教术语。

石刻造像分布在地区政治中心与各交通枢纽、祈愿文的悠久传承以及赞助人的高贵身份都说明这些造像并非普通民间佛教团体所为,其背后有着较高级别的政治含义。或许正是在以赤松德赞(khri srong lde brtsan,742—797)为代表的几代吐蕃法王的推动下,这种宗教祈请方式融入藏族王室政治传统的一部分。随着吐蕃的军政活动向喜马拉雅西部地区转移,这种制作石刻造像的传统也被源自卫藏的阿里三围王室所继承。

四 以佛辅政:作为推行正法之象征的菩萨石刻

从早期艺术遗存来看,吐蕃时期石刻造像普遍流行佛陀题材,其中以大日如来题材最为兴盛。如斯卡都门特尔三佛石刻、藏东大日如来并八大菩萨系列石刻等[31]。后弘期以来拉达克地区石刻造像中弥勒菩萨的形象更为多见,主要表现为二臂弥勒与四臂弥勒菩萨两种类型,观音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨等亦有雕凿。对弥勒等菩萨信仰的尊崇是拉达克地区石刻造像的一个重要特征。以弥勒为中心的信仰在11—13世纪以阿奇寺、曼珠寺(Mangyu)、松达寺(Sumda)等为代表的拉达克大型寺院中也广泛流行,上述寺院多供奉题材为弥勒、文殊、观音菩萨的大型尊像[32]。

弥勒题材在阿里三围的流行可追溯到第一代国王吉德尼玛衮。普兰尼松宫(sku mkhar nyi bzungs)的建立标志着尼玛衮政权的稳固,继承尼松宫的尼玛衮次子扎西衮(bkra shis mgon,10世纪)成为阿里三围政权的实际领袖[33]。《日种王统》记载扎西衮:“依父辈遗训,修建右扎神殿(gyu sbra ’lha khang),主殿中央主供药檀八岁弥勒佛像。”[25]120尼玛衮与扎西衮对弥勒题材的重视或许与吐蕃传统有关。藏地文献载松赞干布于火牛年出生于强巴(即弥勒)米久林宫(pho brang byams pa mi ’gyur gling),为观音之化身,此二者为松赞干布之本尊像。后弥勒法轮像、释迦牟尼八岁等身像作为尼泊尔赤尊公主的陪嫁被迎入藏地,与文成公主携带入藏的释迦牟尼十二岁等身像作为藏地圣像被世代献供,同时也成为吐蕃佛教的典型象征物。末代赞普朗达玛灭佛时首先命人从大昭寺开始破坏佛殿,下令将圣像抛往水中。经由崇佛大臣们设法,偷偷将释迦与弥勒像妥善埋藏,朗达玛被害后,王子允丹未成年时便在大臣的劝请下将觉沃像及弥勒诸像由地下取出并于原处陈设供养[34]。王室通过扶持佛教来强化自身王权的合法性,沃松-尼玛衮一系虽然在争斗中落败,但在西藏西部地区用弥勒作为对象彰显其吐蕃王室后裔的正统身份亦顺理成章。

在承续吐蕃传统之外,阿里三围初期王室与地方贵族之间的权利博弈强化了弥勒题材在这一地区的政教意义。西藏西部原为象雄文明故地,同时整个喜马拉雅西部也是苯教的源起地,此地苯教、密宗及地方神灵信仰兴盛。自吉德尼玛衮进入此地,王室与部分地方贵族之间进行了长久的势力争夺,在宗教上就呈现为佛教与其他信仰之间的斗争。为了打击地方势力,天喇嘛益西沃及后续的古格王主导了一场政教改革,并多次颁布兴佛抑苯的诏令,王室所支持的佛教最终成为宗教斗争的胜利者。保存在索多巴·洛珠坚赞(sog bzlog pa Blo gros rgyal mtshan)答辩书中的一封文告尤为值得关注,这一文告在一定程度上解释了弥勒菩萨流行于西藏西部以及造像记体现出大乘祈愿的原因。文告首先简述了大乘佛教的起源以及佛教修持次第,继而对当时流行的不正之法提出批评,称即便是已经积累了两种功德的“补处圣弥勒(rgyal tshab ’phags pa byams pa)”也未自俗世涅槃,在五浊世间挣扎的众人竟敢宣称自己为“佛身”。益西沃回溯了佛教如何在菩萨法王的引导下传入西藏,为众生开善趣轮回之门。又以往昔劝诫当下,称若要入解脱之道,必须修菩萨行,通过为众生谋利益、积累两种资粮、祛除障碍等修行才能成为真正的大乘行者[35-36]。

前文已述石刻题记供养人多属王室贵族,在此之外另有文献记载古格王室数度于玛域(拉达克地区)修建佛殿,其中拉德扎西赞曾于拉达克地区修建悉卫尔强巴色塘神殿(she wer byams pa gser thang gi lha khang)[25]122-124,因殿名含强巴,可推测其主供尊像即为弥勒。正是在王室及崇佛貴族的支持下,未来佛弥勒菩萨成为修菩萨行的代表,被立碑刻像、在西藏西部广泛传播。因此拉达克现存的数方题记才反复强调积聚福德、清除障碍、利益众生等菩萨行的修持方法,鼓励民众以此为标尺,远离恶法,咸登正觉。可以说,该时期的弥勒菩萨是以古格王朝为首的阿里三围推行佛教正法的宗教象征;王室对修菩萨行的推广也是此时拉达克石刻造像中菩萨题材流行的历史要因。

五 结 语

7—8世纪,吐蕃人在吉尔吉特—巴尔蒂斯坦地区进行了长期的军事政治活动,留下了众多与吐蕃相关的佛教遗迹,沿着吐蕃进出中亚的重要道路所分布的具有早期风格的大日如来等题材石刻造像是得以系统保存的重要部分。9世纪中期,吐蕃王朝覆灭,吐蕃王室后裔吉德尼玛衮一系于10世纪进入西藏西部,建立的政权随后发展成为雄踞西藏西部地区的“阿里三围”。这一政权初期部分继承了吐蕃王朝在西藏西部的政治文化,具有纪念碑性的石刻造像建造传统也被后世沿用。10世纪末至11世纪初,引入阿里三围的克什米尔风格与以菩萨为主的造像题材成为识别该时期西藏西部地区石刻造像的两个显著特征。

在以全面推行佛教的赤松德赞等为代表的历代吐蕃赞普经营之下,佛教信仰在王朝边界地区得到了初步发展,石刻造像即为相关历史明证。自后弘期开始,阿里三围政权在该地区强势扩张,与地方贵族势力之间的政治博弈围绕着宗教斗争展开。文献记载表明此时的阿里三围王室在压制地方信仰的同时注重对菩萨行的推广,强调普通民众修持正法的重要性。在吐蕃时代于此地普及佛教信仰的基础上,王室政策得以顺利下行,以弥勒菩萨为代表的大菩萨成为该地区这一时期最为流行的造像题材。

从造像遗存的地理位置来看,吐蕃时期的营建活动多集中在巴基斯坦北部地区和拉达克腹地。阿里三围时期则专注于拉达克西部的苏茹河谷与北部的努布拉河谷,造像区域分布的不同,应与两代政权所控疆土的差异有关。阿里三围并无余力如吐蕃王朝一般直接控制巴基斯坦北部地区,拉达克西面与北面的两处河谷作为西藏西部连接巴基斯坦北部的重要道路而受到王室重视。无论是吐蕃王朝还是阿里三围,其最终目的均为对高原丝路的争夺。林立于不同道路之上的佛教象征物最初必然是政教势力的外化,造像在营建完成之后受众从王室转向民间。不同的人类活动又为之赋予各色的文化与宗教意涵,如地理范围的标志物、商贸队伍的行道怙主、信众朝圣的对象等,最终成为地方物质文化生活的重要组成部分。

总而言之,拉达克地区石刻造像以及巴基斯坦北部地区与藏族文化相关的佛教遗存,为佐证我国西藏与中亚、克什米尔之间的历史文化交流交融等留存了丰富的历史线索,为深入探讨吐蕃后裔在经营西藏西部时的政教理念和历史观念等提供了宝贵的视觉材料。

参考文献:

[1]黄博. 三围分立:11世纪前后阿里王朝的政治格局与政权分化[J]. 中国藏学,2012(3):35-42.

[2]A. H. Francke,Antiquities of Indian Tibet,2 Vols[M]. S. Chand & Co,1972.

[3]Snellgrove,David L,et al,The Cultural Heritage of Lada-kh,2 Vols[M]. New Delhi:Vikas Publishing,1980.

[4]Devers Quentin,Vernier Martin. An Archaeological Account of the Markha Valley,Ladakh[J]. Revue d’Etudes Tibétaines,2011,20:61-113.

[5]Devers Quentin,Bruneau Laurianne,Vernier Martin. An archaeological survey of the Nubra Region(Ladakh,Jammu and Kashmir,India)[J]. ?魪tudes mongoles et sibériennes,centrasiatiques et tibétaines[Online],2015,46.

[6]Salter Deborah klimburg. The Tibetan Himalayan Style[M]//Cultural Flows across the Western Himalaya. Wien:V?魻AW,2015:427-475.

[7]Ham Peter van. Heavenly Himalayas[M]. Munich·Berlin·London·New York:Prestel,2011.

[8]Chaturvedi Khushboo,Sahai Varun. Evolution and Development of the Trade Route in Ladakh:A Case-Study of Rock Carvings[C]. Research Association for Interdisciplinary Studies,2020:323-331.

[9]Devers Quentin. Charting Ancient Routes in Ladakh:An Archaeological Documentation[M]//Interaction in the Himalayas and Central Asia:Process of Transfer,Translation and Transformation in Art,Archaeology,Religion and Polity. Vienna:Austrian Academy of Sciences Press,2017:321-338.

[10]Cunningham Alexander. Lad?觃k:Physical,Statistical,and Historical—with Notices of the Surrounding Countrie[M]. London:W. H. Allen and co,1854:382.

[11]Deambi B. K. Kaul. The Pillar Inscription at Dras Ladakh[M]//Recent Researches on the Himalaya. New Delhi:Indus Publishing Company,1997:55.

[12]Luczanits Christian. From Kashmir to Western Tibet:The Many Faces of a Regional Style[M]//Robert Linrothe,ed. Collecting Paradise. Buddhist Art of Kashmir and Its Legacies. New York & Evanston:Rubin Museum of Art and Mary & Leigh Block Museum of Art,Northwestern University,2014:108-149.

[13]張云,林冠群. 西藏通史:吐蕃卷[M]. 北京:中国藏学出版社,2016:51-52.

[14]王钦若,等. 册府元龟[M]. 南京:凤凰出版社,2006:11559.

[15]王尧. 吐蕃金石录[M]. 北京:文物出版社,1982:160.

[16]Francke A. H. A Tibetan Inscription on the Darkot Pass[M]// M. A. Stein Innermost Asia:Appendix L. Clarendon:Oxford,1928:1050-1051.

[17]Mock John. Darkot Revisited:New Information on a Tibetan Inscription and Mchod-rten[J]. Revue d’Etudes Tibétaines,2013,27:11-19.

[18]Mock John. Tibetans in Wakhan:New Information on Inscriptions and Rock Art[J]. Revue d’Etudes Tibétaines,2016,36:121-141.

[19]Tsuguhito Takeuchi. Old Tibetan rock inscriptions near Alchi[J]. Journal of Research Institute (Historical Development of the Tibetan Languages),2012,49:29-69.

[20]王尧,等,编译. 国外藏学研究译文集:第2辑[M]. 拉萨:西藏人民出版社,1987:137-149.

[21]刘昫. 旧唐书:第104卷[M]. 长春:吉林人民出版社,1995:2036.

[22]恰白·次旦平措,诺章·吴坚,平措次仁. 西藏通史——松石宝串[M]. 陈庆英,等,译. 拉萨:西藏古籍出版社,2004:232.

[23]毕达克. 拉达克王国史(950—1842)[M]. 沈卫荣,译. 上海:上海古籍出版社,2018:17-18.

[24]图齐. 梵天佛地:第2卷:仁钦桑波及公元1000年左右藏传佛教的复兴[M]. 上海:上海古籍出版社,2009:64.

[25]古格班智达·扎巴坚赞. 王统日月宝串[M]. 巴尔卡·阿贵,译. 西宁:青海人民出版社,2020:122;gu ge paN chen grags pa rgyal mtshan. nyi ma’i rigs kyi rgyal rabs dang zla ba’i rigs kyi rgyal rabs[M]. 拉萨:西藏人民出版社, 2014: 150.

[26]王瑞雷. 托林寺佛塔出土文书所见古格王国早期官方印章形制与特征[J]. 文物,2021(9):72-79,97.

[27]王瑞雷. 托林寺佛塔新出土古藏文文书的书写年代与价值[J]. 文献,2020(5):7-18.

[28]陈庆英,等. 巴基斯坦斯卡杜县发现的吐蕃王朝时期的藏文碑刻[J]. 中国藏学,2010(4):102.

[29]夏格旺堆. 西藏阿里普兰观音碑考略[J]. 西藏大学学报(社会科学版),2017,32(3):43-47.

[30]Linrothe Robert. Origins of the Kashmiri Style in the Western Himalayas:Sculpture of the 7th—11th Centuries[M]//Transfer of Buddhism Across Central Asian Networks 7th to 13th Centuries. Leiden:Brill,2016:147-190.

[31]谢继胜. 川青藏交界地区藏传摩崖石刻造像与题记分析——兼论吐蕃时期大日如来与八大菩萨造像渊源[J]. 中國藏学,2009(1):123-141,257.

[32]克里斯汀·卢扎尼兹. 喜马拉雅西部早期佛教泥塑:10世纪末至13世纪初[M]. 北京:中国藏学出版社,2018.

[33]陈庆英,张亚莎. 西藏通史:宋代卷[M]. 北京:中国藏学出版社,2016:46.

[34]萨迦·索南坚赞. 王统世系明鉴[M]. 陈庆英,仁庆扎西,译注. 沈阳:辽宁人民出版社,1985:190,193.

[35]卡尔迈,著. 严申村(谢继胜),译. 天喇嘛益西沃的文告[M]//国外藏学研究译文集:第3辑. 拉萨:西藏人民出版社,1987:106-118.

[36]Karmay Samten. The Ordinance of lHa Bla-ma Ye-shes-’od[M]//Tibetan Studies in Honour of H.Richard-son. Oxford,1979:150-162.

[37]Phuntsog Sonam. Ladakh Annals Part Two[M]. Delhi:Jayyed Press,2009.

[38]Heller Amy. Tracing the Impact of Kashmiri Art in Guge and Ladakh,Eleventh-Thirteenth Centuries[M]//New Research on Central Asian,Buddhist and Far Eastern Art and Archaeology. Brepols,2019:225-246.

[39]Huntington Susan L.,Huntington John C. The Art of Ancient India:Buddhism,Hindu,Jain[M]. Delhi:Motilal Banarsidass Publishers,2016.

[40]Siudmak John. The Hindu-Buddhist Sculpture of Ancient Kashmir and Its Influence[M]. Leiden:Brill,2013.

[41]Alexander A,Van Schaik S. The Stone Maitreya of Leh:The Rediscovery and Recovery of an Early Tibetan Monument[J]. Journal of the Royal Asiatic Society,2011,21(4):421-439.

[42]Denwood Philip. The Tibetans in the Western Himalayas and Karakoram,Seventh-Eleventh Centuries:Rock art and inscriptions[J]. Journal of Inner Asian Art & Archaeology,2007(2):49-58.