基于文献计量学的我国中医药人力资源研究现状Δ

2024-01-03孙嘉颖罗金萍张倩雯尹文强陈钟鸣任其超马东平潍坊医学院管理学院山东潍坊261053健康山东重大社会风险预测与治理协同创新中心山东潍坊261053健康风险预警治理协同创新中心上海200032烟台毓璜顶医院人事科山东烟台26000

孙嘉颖 ,罗金萍 ,张倩雯 ,尹文强 ,陈钟鸣 ,任其超 ,马东平 #(1.潍坊医学院管理学院,山东 潍坊 261053;2.“健康山东”重大社会风险预测与治理协同创新中心,山东 潍坊 261053;3.健康风险预警治理协同创新中心,上海 200032;.烟台毓璜顶医院人事科,山东 烟台 26000)

中医药作为中华民族的瑰宝,在治疗常见病、多发病和疑难病等方面具有自身的特点优势。党的十八大以来,党中央、国务院高位推动中医药发展,并颁布实施《中华人民共和国中医药法》,使中医药特色优势进一步彰显;同时,我国正不断加强基层医疗卫生机构的中医科建设,中医药健康管理和服务也被纳入至家庭医生的签约服务内容,基层社区居民对于中医药服务的需求正在逐渐提升。

人才始终是中医药发展的第一资源。当前,我国中医药人力资源面临发展缓慢、总体规模不足且分布不均匀等问题,中医药人力资源现状的相关研究存在深度不够、创新性欠缺等不足。在此背景下,优化人力资源配置并提高效率、推动人才队伍高质量发展成为我国中医药事业推进的主要目标。面对这一系列问题,国家中医药管理局印发了《“十四五”中医药人才发展规划》,针对当前形势进行了深入剖析,提出了具有针对性的目标与措施,为中医药传承创新发展提供了坚实的保障[1]。回顾中医药人力资源的发展历程,对助推未来中医药事业具有一定的现实意义。为此,本文拟从文献计量学角度分析我国中医药人力资源领域相关文献,并利用CiteSpace软件进行可视化展示,探究文献特征和研究现状,为进一步拓宽中医药人力资源研究思路和推动中医药人力资源队伍建设提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源与文献检索策略

在中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据和维普期刊库(VIP)三大数据库中进行文献检索,检索时限为2000年1月1日-2022年12月31日。匹配度设定为“精准匹配”,采用主题或篇名进行检索,如“主题=(‘中医药’OR‘中医’OR‘中药’)and 主题=(‘人力’OR‘人力资源’OR‘人才培养’OR‘人力资源配置’)”。期刊来源不限,语种限定为中文,文献类型限定为学术期刊论文。

1.2 文献纳入与排除标准

纳入标准为在国内正式发表的中医药人力资源相关文献。

排除标准包括:(1)无法获得全文,或缺失作者、机构等信息的文献;(2)报告、会议、通知等非研究形式的文献;(3)重复报道、检索的文献。

1.3 数据分类与研究方法

根据纳入与排除标准筛选文献,将文献以“download_XXX”命名并保存为“txt”格式,利用Note Express 3.2软件对文献进行分类,通过查重功能筛选、去除重复文献,对于无法判断明确指向的文献通过进一步阅读摘要、关键词及内容判断。采用Excel软件,对纳入文献的基本情况(发表时间、数量、期刊来源、作者及研究机构、基金支持)和研究内容(类型、方法、关键词、存在问题及对策研究情况)进行统计分析,并绘制图表。使用CiteSpace 5.8 R3 可视化软件,将时间阈值设为“2000年1月-2022年12月”,时间区间设为“1年”,在“node types”选项中选择“keyword”,网络裁剪方式设为“修剪切片网络(pruning sliced networks)”,利用“对数似然比(log-likelihood ratio,LLR)”聚类功能进行聚类分析,生成高频关键词聚类图谱并进行突现分析[2]。因关键词可能存在字符不等的情况,故将“citespace.config”文档中的“NounPhraseWordsMin”和“NounPhraseWordsMax”数值自定义为“2”和“8”,即关键词最短为2个字,最长为8个字。

2 结果

2.1 文献检索情况

共检索文献761 篇,经过查重并根据纳入与排除标准筛选,最终获得文献324 篇,具体筛选流程及结果见图1。

2.2 文献基本情况

2.2.1 文献发表时间及数量

2000-2022年,中医药人力资源相关文献的年均发文量为14.09篇。其中,2000-2002年发文量较少,每年仅2~3 篇,提示该领域研究刚起步;2003-2009年,发文量波动明显,呈小幅上升趋势;2010-2022年,发文量仍波动明显,并在2013-2014年、2015-2016年、2017-2018年、2019-2020年、2021-2022年均有短暂下降,但总体呈快速上升态势,并于2021年达到峰值(29篇)。结果见图2。

图2 纳入文献的年度发文情况

2.2.2 期刊来源

从期刊来源来看,324篇文献发表在161种期刊上,其中载文量≥5篇的期刊有12种,载文量占文献总数的36.73%(119/324),发文较为分散。载文量排前3位的期刊依次是《中医药管理杂志》《中国中医药现代远程教育》和《药学教育》,分别载文24 篇(7.41%)、19 篇(5.86%)和14篇(4.32%)。12种期刊中,2种为中文核心期刊,1 种为中国科学引文数据库(Chinese science citation database,CSCD)期刊,2 种为中国人文社会科学期刊AMI(advances in management and information)综合评价指标体系期刊,具体见表1。就全部期刊而言,CSCD、中文核心、中国社会科学引文索引(Chinese social sciences citation index,CSSCI)和AMI 期刊载文量占文献总数的18.21%(59/324)。

表1 纳入文献的期刊来源分布(载文量≥5篇)

2.2.3 作者、机构及地区分布

从文献作者来看,324篇文献中,有258篇(79.63%)由2位及以上作者合作完成;共包含第一作者292位,其中有2 位以第一作者发文4 篇,5 位以第一作者发文3篇,16 位以第一作者发文2 篇。根据普莱斯定律,核心作者中最低产者的发文量应等于核心作者中最高产者发文量平方根的0.749倍,故要成为核心作者需发文2篇及以上,同时其发文量不应低于总发文量的50%[3]。本研究中,发文2篇及以上的作者共23位,共发文55篇,占总发文量的16.98%,尚达不到核心作者的发文要求,说明核心作者群暂未形成。

从第一作者所属机构来看,仅涉及1 家发文机构的文献占79.01%(256/324),涉及2 家及以上的占20.99%(68/324);324 篇文献共涉及发文机构416 家,其中,66.83%(278/416)来自学校,15.63%(65/416)来自医院,7.69%(32/416)、6.01%(25/416)、2.16%(9/416)、1.68%(7/416)分别来自政府、研究机构、社区卫生服务机构和企业。

从第一作者所属机构的发文量来看,发文量≥5 篇的机构共16家,共发文125篇(38.58%);这16家机构的发文量排前10位(含并列),且均为学校,其中发文量最多的是北京中医药大学(19篇)。结果见表2。

从第一作者所属机构的地区分布来看,324 篇文献共分布在30个省(直辖市、自治区),基本覆盖全国;其中发文量≥10篇的共涉及12个省(直辖市、自治区),发文量占70.68%(229/324);发文量排前5 位的分别为北京(42 篇)、广东(26 篇)、江苏(23 篇)、浙江(21 篇)和四川(18篇)。结果见表3。

表3 纳入文献第一作者所属机构的地区分布(发文量≥10篇)

2.2.4 基金情况

从基金情况来看,共有60.49%的文献(196/324)获得了基金支持。2003-2010年,获得基金资助的文献数量相对较少,2011年后呈波动上升的趋势,其中2021年获得基金支持的文献最多(21篇),说明基金支持力度逐渐提升,该研究领域受重视的程度在不断增加。结果见图3。

图3 纳入文献的年度基金支持情况

2.3 研究内容分析

2.3.1 研究类型及研究方法分析

从研究类型来看,有170 篇(52.47%)为调查研究,有154篇(47.53%)为理论研究。从研究方法来看,使用最多的是自设问卷(55 篇),其次是个案研究法、访谈法等定性研究方法;此外,还包括针对资源公平性的基尼系数(Gini index)法、泰尔系数(Theil index)法、集中指数(central index)法、卫生资源密度指数(health resources density index,HRDI)法、数据包络分析(data envelopment analysis,DEA)和针对预测的灰色预测模型;同时,还涉及态势分析(strengths,weaknesses,opportunities and threats,SWOT)法、熵权-逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法、相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)法、固定效应模型(fixed effects model,FEM)、耦合协调模型和地理信息系统(geographic information system,GIS)等方法。结果见表4。

表4 纳入文献的研究方法分布

2.3.2 关键词分析

本文将关键词作为节点,使用CiteSpace软件的可视化分析功能进行关键词频次分析、聚类分析和突现分析,得到出现频次排前10位(含并列)的关键词。其中,出现频次排前3位的分别是人才培养(54次)、人力资源(53 次)、中医药(48 次);中心性排前2 位的依次是人力资源(0.55)和人才培养(0.52),提示这2个关键词与其余关键词的联系较为紧密。结果见表5。

表5 文献出现频次排前10 位的关键词分布情况(出现频次≥9)

关键词聚类图谱可帮助研究者充分了解某研究领域的核心内容与趋势[4]。本研究结果显示,纳入文献关键词聚类图谱含节点248个、连线536条,网络密度指数为0.017 5,聚类平均模块值(即Q值)为0.641 6(>0.3);关键词主要分为7 类,依次为“#0 人力资源”“#1 人才培养”“#2 中药产业”“#3 中医药服务”“#4 人才培养模式”“#5公平性”“#6中医药人才”;各聚类的轮廓值(即S值)均大于0.7,说明紧密度良好[5];平均聚类S值为0.886 6(>0.5),表明聚类结果可信度较高[6-7]。结果见表6。

表6 纳入文献关键词的聚类标签统计

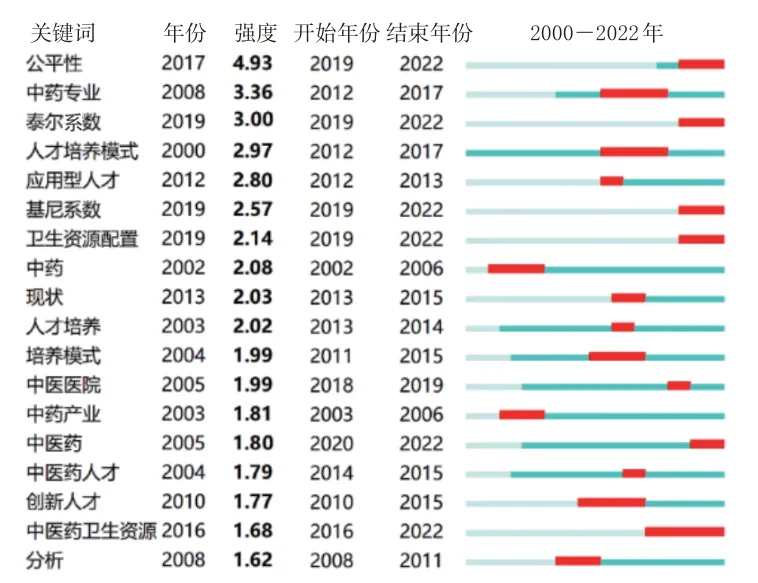

以突现强度(strength)排序,进行关键词突现分析。从强度来看,排名靠前的依次为“公平性”“中药专业”“泰尔系数”,强度值分别为4.93、3.36、3.00;突现时间持续最长的关键词为“中医药卫生资源”,持续时间为2016-2022年。结果见图4。

图4 纳入文献关键词的突现强度分布(排前18位)

2.3.3 中医药人力资源存在的问题

本研究对纳入文献描述的中医药人力资源存在问题进行归纳,共有17 项(454 次)。其中,提及频次最高的5项主要问题依次为:(1)人才数量不足,需求供给失衡(109次,占24.01%);(2)地区结构分布不合理(51次,占11.23%);(3)人才培训缺乏合理计划(46 次,占10.13%);(4)专业知识能力不足,人才总体质量不高(43次,占9.47%);(5)人才素质参差不齐,高素质人才数量少(34次,占7.49%)。结果见图5。

图5 纳入文献描述的中医药人力资源存在问题分布

2.3.4 对策研究情况

针对结构方面存在的问题,49篇文献(15.12%)提出应持续培养高层次人才,不断增加执业医师数量;14 篇(4.32%)提出应根据地区情况制定相应政策和流动机制,重点下沉基层;13篇(4.01%)提出应鼓励当前中医药人才提升学历。

针对人才培养方面存在的问题,57篇文献(17.59%)提出应当改善人力资源流失严重地区的就业条件,营造吸引人才的环境和氛围;56篇(17.28%)提出要建立和完善科学的培训机制;29 篇(8.95%)提出要持续开展素质教育;28 篇(8.64%)提出要构建完善的继续教育参考指标,保证中医药人才接受终身教育。

针对服务体系方面存在的问题,96篇文献(29.63%)提出管理者要转变传统管理观念;60篇(18.52%)提出应加大政府扶持力度,推进“互联网+中医药”健康服务体系建设;23 篇(7.10%)提出要制定并完善相应的配套政策及措施。

3 讨论与建议

3.1 中医药人力资源研究起步晚,发文量逐年上升,研究质量亟须提升

经查询,我国中医药人力资源领域的相关研究始于1990年前后,起步较晚,2000年起发展速度加快。从发文量及发文时间来看,2004年后,我国中医药人力资源相关文献的发文量逐渐上升,可能与国家“973 计划”首次设立中医理论基础专项并要求积极做好中医药“十一五”规划准备工作有关。此外,2015、2017、2019年我国中医药人力资源相关文献的数量分别多于2016、2018、2020年,可能与《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》颁布(2015年)、《中华人民共和国中医药法》正式实施(2017年)、《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布(2019年)等热点事件有关;由于研究热潮后难以出现新的论点,相关研究会短暂停止,故2016、2018、2020年的发文量均较前一年有所下降。我国中医药人力资源相关研究发文量在2021年达到峰值,逐渐形成了一定的研究规模,基金支持力度也逐渐提升,说明学界对该领域的重视程度在不断增加;但从纳入文献的期刊来源来看,发表在医疗卫生类核心期刊的文献较少(仅占18.21%),提示当前我国中医药人力资源相关研究的质量亟须提升。《“十四五”中医药人才发展规划》提出,需要加强其他重点领域的中医药人才队伍建设,例如培养中医药统计和信息化人才等。为此笔者建议,应鼓励广大研究者深入中医药人力资源重点领域,加大研究的广度和深度,全面提升研究质量[8],以持续为政府政策的制定提供可量化的参考指标,为中医药事业的高质量发展助力。

从研究类型可知,调查研究较理论研究更多,且多通过自设问卷、访谈等方式展开,这与研究主力为学校有一定的关联。对此笔者建议,应发挥医药学类院校的科研优势,利用实地调查等方式对中医药专业技术人才的工作满意度、流动意愿、岗位胜任力等方面进行深入研究。此外,当前国内中医师/中药师岗位胜任力评价方法较为缺乏,量表指标普适性有限,建议必要时可对加拿大、德国等国的岗位胜任力模型(如CanMEDS框架[9])进行改良,以提升方法的普适性、科学性。

由关键词聚类标签和突现强度分布图分析结果可知,本文纳入文献聚焦于中医药领域(中医药、中医医院、中药产业等)、中医药人才的培养及管理模式(人才培养、培养模式、人力资源管理等)和中医药人力资源的研究方式(公平性研究、泰尔系数法等),其中,公平性研究已经成为当前中医药人力资源研究的主要趋势。近年来,针对资源公平性的研究多涉及基尼系数法和泰尔系数法等方法,指标、方法较为单一。单一的研究方法往往会使研究内容缺乏新意,且相应对策难以付诸实践。为此笔者建议,研究者应在研究过程中扩宽思路,结合当前中医药发展现状,尝试从不同的角度出发,如使用重心模型判断中医药人力资源重心的移动、变化情况,使用泰尔系数和灰色预测模型相结合的方法,在评价人力资源配置公平性的基础上,预测未来的人力需求情况。近年来,资源现状与对策研究、公平性和预测研究等已成为我国中医药人力资源研究的热点,未来也可从中医药人力资源国际化角度出发,探讨中医药国际化复合型人才的培养模式,借鉴海外归国人才的成功经验,与国内培养模式进行比较、融合。

3.2 中医药人力资源研究队伍结构单一、地域分布不均

当前中医药人力资源研究队伍整体情况呈现以下特点:(1)研究队伍结构单一。本文结果显示,当前我国中医药人力资源研究主力多来自学校,而来自医院、政府、机构和企业的数量较少,占比仅为33.17%。中医药人力资源就业的主要场所为医疗卫生机构,但该类机构的贡献度相对较低。(2)地域分布不均。纳入文献第一作者所属机构多集中于北京、广东、四川等经济较为发达或人口较为密集的地区,可能与其经济发展水平、医疗水平、人口数量和居民对中医药的认知程度有关。为此笔者建议,未来医疗卫生机构应提升研究参与度,多与学校和企业等机构合作,同时聚焦经济落后地区的发展现状,深入问题根本,提出操作性、实践性强的对策;政府应予以政策倾斜,加大财政投入,为中医药人才的均衡发展提供保障。

3.3 中医药人力资源配置结构性失衡

通过归纳纳入文献描述的中医药人力资源存在的问题发现,我国中医药人力资源配置结构性失衡主要体现在地区结构(51 次)、学历结构(30 次)与职称结构(26次)的失衡上。

地区结构失衡主要表现为东西部地区、省级与区县级、沿海与内陆、城市与乡村等不同区域间人力资源存在配置不合理现象,资源主要集中于东部经济发达城市,提示我国中医药人力资源发展具有一定的地区局限性。例如,国家中医药管理局已建成国家中医药传承创新中心31个,而宁夏回族自治区仍处于缺位状态。为实现宁夏与全国中医药创新研究的同步发展,有必要在“十四五”期间继续推进国家级研究实验室、传承创新中心等基地建设。为此笔者建议,政府部门应建立、完善相应的帮扶机制,或通过社会投入、政府投资等方式加大财政投入,结合“互联网+医疗健康”背景,将“在线”与“在位”相结合,充分发挥中医药远程医疗医联体的作用,从而实现医疗资源共享。

学历结构失衡主要体现在我国中医药人才的学历整体偏低上。为此笔者建议,政府应持续推进高学历中医药人才队伍建设,加强中医药师资建设,鼓励基层工作者通过继续教育提升学历,鼓励三级甲等医院引进应届中医药专业硕博研究生,为人才发展提供机遇。

职称结构失衡主要体现在中级职称中医药人才数量占比较大,但初级职称人才和副高级及以上的高级职称人才严重不足;同时,高级职称人才多集中于县级及以上医院,基层医疗机构人员配置相对不足。2021年,我国人力资源和社会保障部等三部门联合发布的《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》提出了一系列职称评定优先标准,包括对基层卫生专业技术人员的论文、外语等不作具体要求,着重评价其服务水平,以激励初级职称者向高级职称晋升。因中医师的成长发展速度相对较慢,应当注重中医师编制比例和职称待遇的提升,持续为中医药人才建设提供后备力量。

3.4 中医药专业型人才缺位,教育培养层次较低

通过归纳纳入文献描述的中医药人力资源存在的问题发现,人才素质参差不齐(34 次)、人才数量不足(109 次)已经成为我国中医药人才发展较为突出的问题。

当前,我国中医药高层次人才队伍已取得了一定发展,但总体来看仍缺少专业型、复合型和领军型人才,人才综合素质不高。要强化当前中医药学科建设,笔者认为应积极鼓励有博士学位授权点的中医院校与其他院校联合培养复合型人才,也可采用多种培养方式相结合的措施(如“理论-实训-临床”“院校教育+师承教育+地域医学教育”等)培养高层次人才;同时,各机构在持续引进高层次人才的基础上,还应加强对中医药人才的理论、实践培训,提升对中医药人才的培养力度,探索中医药人才培养模式改革。

我国正在持续推进中医药文化“走出去”,这意味着有必要搭建跨国中医药教育平台。在此过程中,我国可学习借鉴国外继续教育的经验,健全继续教育的管理和评价体系。例如,美国继续医学教育认证委员会资格认证管理体系具有一定的强制性,可全程跟踪医学继续教育的开展情况,并对教育质量进行动态监测,其开设的课程有利于学员理论、实践、人文素养等方面的全面提升[10],对培养专业型、复合型人才具有一定的参考价值。

3.5 中医药人才缺乏完备的发展体制

通过归纳纳入文献描述的中医药人力资源存在的问题发现,人才培训缺乏合理计划相关问题被提及46次,人才专业知识能力不足相关问题被提及43次,结合关键词聚类标签与突现强度分析结果,人才培养、人才培养模式等内容已经成为我国中医药人力资源研究的热点之一。针对人才培养方面存在的问题,建立科学的培训体制机制刻不容缓。《“十四五”中医药人才发展规划》提出,到2025年,我国要完备中医药人才发展体制机制,包括管理、培养、激励、评价机制等。为此笔者建议,应持续优化绩效评价和激励机制,全面夯实基础建设,设立定期考核制度,将服务能力、服务质量、群众满意度等内容纳入整体考核指标体系;应不断发展与医疗健康协同的中医药信息化平台,利用平台同步中医药人员的绩效信息,提升考核的工作效率;应积极表彰和宣传表现突出者,增强中医药人才的职业荣誉感;应拓宽晋升渠道,在聘用和推优方面向基层人员和一线工作者倾斜;应全面推动人才培养模式的改革,从课程内容、教学方式、教育理念、临床实践等多方面完善中医药专业建设。以北京中医药大学为例,该校于2020年创办“岐黄学院”,建立了“长学制”教育体系,设置九年制本博连读,采用“一体化、贯通式、模块化、阶段性发展”的中医师承教育模式,积累了丰富的经验[11]。同时,国家应发挥宏观调控作用,加强对中医药发展的规划、监督和政策指导,各地教育部门、卫生健康管理部门、医疗卫生机构、中医药管理部门应明确责任分工,建立健全中医药管理机制和协调机制。

综上所述,我国中医药人力资源研究起步较晚,但研究数量上升较快,热点主要集中于现状及对策研究等领域;我国中医药人力资源目前存在结构性失衡、培养层次较低、发展体制机制不完备等问题,未来应进一步聚焦于研究方向、方法、类型、内容以及对策的创新拓展,加大对中医药人力资源领域的关注与重视,以更好地促进我国中医药事业的发展。