写意人物画中“意”的阐述和表现

2024-01-03王宇昂山东艺术学院山东济南250300

王宇昂(山东艺术学院,山东 济南 250300)

图一 南宋 梁楷《泼墨仙人图》48.7 cm×27.7 cm 纸本水墨

一、“意”的内涵与表现

在中国庞大的绘画体系中,写意人物画是具有代表性的画风之一,同时也是一门重要的艺术学科。尽管该类别出现的时间较晚,写意人物画却具有独特的内涵和艺术表现力。

整体而言,中国写意人物画中“意”的内涵体现为随性传神、挥墨自如,在艺术表现上追求主观情趣的释放和“传神”的艺术效果。这种“意”的内涵和表现与古代文人画家的写意性有一致性。文人画家根据自己对现实生活的感悟,多以寄兴抒情为主,更好地表达画中“意”的内涵。在写意人物画中有关“意”的表现有着诸多论述。例如,活跃于五代末至北宋初的画家石恪,最早将写意人物画搬上了历史舞台,在绘画中突破了传统的绘画技法,画风随性洒脱,下笔时代入自己的情感,使得写意人物画能更好地抒发出“意”的内涵与表现。在石恪的绘画基础上,南宋时期的画家梁楷进一步发展了写意人物画。虽然梁楷是位宫廷画家,但是他却将草书运用到绘画中。这种以书入画的表现形式使得画面更加具有“意”的内涵,开拓了写意人物画的新天地,并影响至今。

在艺术语言与艺术表现形式上,西方的画家和理论家认为“传神”一词是写意画最直接的创作目的。然而,中国的写意人物画还具备更为独特的内涵和艺术表现,那就是“书画同源”。这也是中西方绘画中对于“意”的内涵理解的不同之处。元代的赵孟頫、明代后期的董其昌等都对这一观点进行过探讨,认为书法与绘画这两门艺术存在许多相似之处。中国写意人物画不仅内涵丰富,而且还有其独特的艺术表现力,其中,写意人物画的艺术表现尤其体现在以书入画、意象造型、墨色等方面,这也是写意人物画中“意”的载体形式。与之比较,在西方艺术世界中,例如浪漫主义画家德拉克洛瓦,在他塑造的一系列人物作品中也出现了写意性的艺术语言,但是这种写意性的内涵和表现是艺术创作过程中注重艺术主观性和自我表达的结果。这种艺术特征与中国古代写意画的主张存在一定相似之处,但是西方这种写意性的艺术语言尽管有“意”的表现和内涵,却并没有脱离“形似”,仍然以“形似”作为其创作基础。中国的写意性艺术语言已经摆脱了对于“形似”的主张,进而去追求一种“神似”的韵味。这种韵味与近代画家齐白石在创作人物画时坚持“妙在似与不似之间”的信条是相通的,因此,齐白石先生的画面充满生机,耐人寻味。

二、“意”的表达载体

写意人物画的重点在“意”字上,这个“意”字代表的是“意境、韵味”,需要艺术家用自己的心灵去感受,而心灵上的创作主体是一个人的情感。情感的表达需要通过载体来体现,所以归根结底“意”是通过载体来呈现的。载体的表达形式多种多样,其中,“以书入画”“意象造型”以及“墨色”是表达写意人物画中“意”的常见表达载体。写意人物画是一种即兴绘画形式,通过载体形式来充分地体现自己内心最真实的心灵感受,这也是写意画的难点所在。写意画的创作时间很短,需要一气呵成,在挥洒笔墨的同时释放自己的情感,所以对绘画工具以及材料的了解和把握十分重要,需具备很强的造型能力。否则,在创作中很难把自己的情感全部表达出来。当画家创作一幅写意人物画作品的时候,其中书法和意象造型以及墨色三者的紧密结合使得写意人物画中“意”的内涵和表现更加明确,又因为有了这些表达载体,使得写意人物画拥有自己独特的艺术语言。

(一)写意人物画中“意”与书法的关系

在写意人物画的历史进程中,书法对绘画有凝练升华的作用,绘画与书法的结合对中国写意人物画的发展具有里程碑的意义,不仅是写意人物画的显著特点之一,同时也加深了写意人物画中“意”的内涵和表现。两者的结合突出了在写意人物画中书法对于“意”的载体作用,从而引申出“书画同源”等一系列理论。

“书画同源”是中国书画术语,意为中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展是相辅相成的。

首次提出“书画同源”的是唐代张彦远,后来宋代苏轼、元代赵孟頫又加以论述,均强调“以书入画”的重要性。苏轼提出“书画本一律”,即书法与绘画虽是两种不同的艺术表现形式,但是两者是同质异体,所以两者互为载体也未尝不可。在书法与绘画结合的典范中,陆探微是南朝刘宋时期最杰出的代表,擅长运用草书的体势,并形成了“一笔画”的笔法。运用书法进行绘画创作,加强了人物画艺术创作中“意”的体现,使得陆探微画人能做到“精利润媚”“笔迹劲力如锥刀焉”,创造出“秀骨清像”的人物形象。

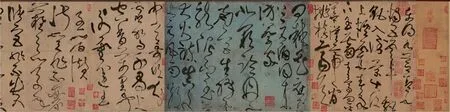

其次,盛唐时期的画家吴道子被誉为“画圣”,其绘画风格被称为“吴带当风”。在绘画过程中,吴道子也是以书法入画,表现对象“高测深斜,卷褶飘带之势”,获得了“天衣飞扬,满壁风动”的艺术视觉效果,使作品散发“意”的韵味。他的这种绘画风格不仅体现了绘画中“意”与书法的关系,也一直影响宋代画坛,被文人士大夫们所推崇。吴道子这种以书法入画的艺术风格主要来源于张旭的草书,如《古诗四帖》,因草书是求其与绘画的意境、气势相通,体势变化极大,从而更能体现绘画中“意”的阐述。在写意人物画中,“以书入画”不仅是写意人物画表达“意”的载体,同样也是绘画的独立艺术语言载体,被赋予了浓厚的艺术审美情趣与文化底蕴内涵。

(二)写意人物画中“意”与造型的关系

在绘画的造型观念里,“意象造型”往往是写意人物画里最重要的造型手段。意象造型与“以书入画”一样均有理论依据和作品典范,在一幅优秀的写意人物画作品中,画家不仅可以通过“以书入画”来表达作品中“意”的韵味,也可以通过这种意象造型的手段,向欣赏者传达作品中“意”的内涵。

提及“意象造型”一词,首先在理论方面,有必要探讨一下顾恺之的绘画理论以及张璪的《绘境》。

首先,在顾恺之的“迁想妙得”中,“迁想”是指艺术家在绘画创造过程中将自己心目中所领悟的艺术想象,通过主观情思“迁入”画面所表达的客观对象当中去,进而取得艺术感受,“妙得”即其结果。在艺术创作过程中画家通过自己的造型能力来达到意象造型,再用这种艺术表达方式,体现“传神”的效果。这不仅是画家追求“意”最本质的手段,同时也完善了绘画中“意”的载体形式。在顾恺之的意象造型观念里,善于表现人物的精神面貌,特别是对于眼神的描绘,是烘托人物个性和风貌的要点。

其次,是唐代画家张璪在《绘境》中所提出的“外师造化,中得心源”,指出画家需要“师造化”,一是画家对想要表达的物象作出分析、研究、评价,进而在头脑中进行构思,二是画家要具备真实情感,两者缺一不可,最终画面具有“意”的散发。这与顾恺之突出绘画中的“意”有异曲同工之妙。

图二 唐 张旭《古诗四帖》纸本 29.5 cm×195.2 cm

在艺术实践中,明末画家陈洪绶的人物画造型夸张变形,有意象造型的特征,在人物画史上具有“变形主义”之称。在意象造型的艺术道路上开创了“宁拙勿巧,宁丑勿媚”的典范,也使得意象造型在作品方面有了论述依据。

(三)写意人物画中“意”与墨色的整体关系

自中国绘画诞生以来,“墨色”就成为绘画最基本的要素之一,写意人物画又被称为“水墨人物画”,可想而知墨色的重要性。墨色在写意人物画中也是传达“意”的媒介。对于中国画而言,墨与色在写意人物画中是不可分割的两个部分。正所谓笔中有墨,墨中见笔,各种见笔都离不开墨色,甚至用墨色来表达写意人物画中有关“意”的阐述,最终成为“意”的表达载体。色与墨在艺术上有许多共同之处,用墨如用色,墨分五彩,而用色需见笔,色中见笔,是用墨用色的传统要求。中国画在“意”的表达上,其主要的特征之一就是以线为主的各种不同的墨与色的笔触有机结合,并且其中也有律动。近代画家林风眠多以墨色等形式在宣纸上进行作画,题材多样,将中西绘画的长处加以“调和”,并赋予“意”的境界,使得作品具有“意境”和“神韵”,从而体现写意人物画中“意”与墨色的整体关系。

三、“意”在我创作中的体现

随着时代的进步以及中西艺术文化的不断交融,中国写意人物画中有关“意”的内涵和表现在一定程度上融入了西方的艺术元素。在写意人物画作品创作过程中,我们在继承传统的基础上更强调造型的重要性,通过造型来体现写意人物画中“意”的韵味。这一观点与徐悲鸿先生主张学习西方传统写实主义艺术,以西方的写实来改良中国画的不足之处不谋而合。他的一系列写意人物画中都充分体现了现实主义的创作精神,成为中国近现代现实主义美术大家。

在创作过程中,我可以清晰地看到自己的不足之处,无论是在笔墨造型还是写意人物画、知识素养上都有明显的欠缺,这些短板使得笔者在毕业创作过程中,难以把书法、意象造型以及墨色等有关“意”的表达载体在作品之中完美表达出来,最终也难以体现“意”,为此需要不断地练习。但是这三者并不是短时间内可以掌握的,这需要坚持不懈全面提升自身素质和修养,加强专业上的训练。除此之外,在日常生活中需要提升自己对于社会的洞察力和感知力,在艺术创作道路上要多读书、明事理。我们的学养越深,对生活、对自然的感悟就越深,创作出来的作品也就越容易表达我们自己内心的情感,这样才能更好地体现绘画中“意”的韵味。对于现代写意人物画的“意”而言,需要我们将新时代的情感融入现代写意人物画,在今后的艺术创作过程中我们需要“取其精华,去其糟粕”,使中国写意人物画有关“意”的情感得到更大限度的抒发和表达。