机载任务设备供配电系统架构、标准及适应性简析*

2024-01-02李思洁

张 斐,张 莉,李思洁,杨 平

(1.中国电子科技集团公司第二十九研究所 四川省高效电源变换技术工程研究中心,四川 成都 610036;2.西南交通大学 电气工程学院,四川 成都 611756)

0 引言

机载供电系统由主电源、应急电源和二次电源组成,有时还包括辅助电源。主电源由航空发动机传动的发电机、电源控制保护设备等构成,在飞行中供电。当航空发动机不工作时,如在地面测试时,主电源也不工作,这时靠辅助电源供电。飞机蓄电池或辅助动力装置(一种小型机载发动机、发电机和液压泵等构成的动力装置)是常用的辅助电源。飞行中主电源发生故障时,蓄电池或应急发电机即成为应急电源。

机载用电设备要求较高的供电质量,然而,大量大功率非线性用电设备的加入必定导致发电机电压、电流的畸形问题。因此,针对电压调整精度、频率调整精度、交流电压波形正弦度、电压浪涌和尖峰等指标都有一定的技术标准。机载供电系统的标准既是飞机电气系统设计的一项重要内容,也是飞机供电系统与大功率非线性用电设备的接口标准,更是研制、生产、采购、验收、使用、维护、修理过程中应执行的规范。由于不同年代的机型采用的标准不一致,目前机载用电设备对GJB 181—1986《飞机供电特性及对用电设备的要求》、GJB 181A—2003《飞机供电特性》和GJB 181B—2012《飞机供电特性》的符合性验证存在较大差异。因此,分析机载供电适应性标准对解决机载用电设备和供电系统的兼容性问题有着重要价值。

本文第1 节介绍了机载供电系统的发展与分类,第2 节介绍了用电设备配电架构及其整流技术,第3 节介绍了供电适应性标准及解析,第4 节进行总结和讨论。

1 机载供电系统的发展与分类

随着发电形式的发展,机载供电系统输出类别经历了从低压直流到交流再到高压直流的发展历程,其中交流供电系统从恒速恒频模式发展为变速恒频模式再发展为变速变频模式[1]。机载供电系统输出电压包括低压直流28 V、恒频交流AC115V/400 Hz、宽变频交流AC115 V/(360~800 Hz)和高压直流270 V 这4 种[2]。下面简要分析这4 种供电系统的特点和应用现状。

1.1 低压直流28 V 供电系统

低压直流供电系统是飞机上最早采用的电源系统,系统输出电压从最开始采用的6 V、12 V 逐步改进为28 V,并沿用至今[3]。低压直流供电系统由航空发动机直接驱动的直流发电机、调压器和保护控制器组成[4],具有并联简便、控制简单和保护设备简单的优点,可用作起动发电机并能够减轻机载设备重量,但供电系统容量的增加导致其重量也有显著增加,且存在功率变换设备复杂、效率低等缺点。因此,低压直流供电系统仅适用于供电容量需求较小的中小型飞机(目前最大功率为18 kW)[2],而不适用于电子设备较多的大中型飞机上作为主供电系统。

1.2 恒频交流AC115 V/400 Hz 供电系统

随着恒速传动装置的诞生及迅猛发展,恒速恒频交流供电系统成为现代飞机供电系统的主流构型[5~7]。恒速恒频供电系统由飞机发动机通过恒速传动装置传动交流发电机产生,恒速传动装置可将变化的发动机转速转变为恒定转速从而传动交流发电机,进而产生恒频交流输出AC115 V/400 Hz,具有容量大、二次电源简单可靠、重量轻、体积小及可靠性高等优点,是目前大型飞机上应用最多的经典交流供电系统。但恒速传动装置存在结构复杂、成本高、效率低及维护困难等缺点,且无法实现起动发电。

变速恒频交流供电系统[8]是在恒速恒频交流供电系统的基础上发展起来的,采用交交型或交直交型功率变换器替换恒速传动装置产生恒频交流输出,具有电气性能好、维护费用低等优点,但由于功率变换器主要由大功率电力电子器件组成,存在过载能力差、可靠性低等缺点。

此外,以上两种恒频交流供电系统均存在电能变换效率较低的缺点(约为72%~80%)[2,9],使其不能适应机载供电系统大容量发展需要。

1.3 宽变频交流AC115 V/(360~800 Hz)供电系统

为了适应不断增长的负荷用电需求,随着电力电子技术的发展,载机供电系统逐渐从恒频向变频发展。变频交流供电系统[10]的交流发电机直接连在发动机轴上,输出宽变频交流电AC115 V/(360~800 Hz)。相对于恒频交流供电系统,变频交流供电系统在保证与恒频系统相同的供电质量的同时可明显减小体积和重量,供电效率可达到90%,具有使用稳定、易于维护的优点,已初步达到现代飞机的需求标准[11],是目前A380 与B787等多电/全电飞机采用的供电方案。

1.4 高压直流270 V 供电系统

由于交流供电系统难以实现飞行过程中关键设备的不间断供电,为了在减轻供电系统重量的同时实现系统的不间断供电,诞生了高压直流270 V 供电系统[12]。该系统由开关磁阻型高压直流起动/发电机发电,可以省去附件齿轮箱,可极大地减小供电系统的重量。相对于变频交流供电系统,高压直流270 V 供电系统具有效率高、体积小及重量轻的优点,且更容易实现不间断供电,可大幅度提高系统稳定性。但由于全面采用高压直流供电系统将涉及飞机供电体制的改革,将会出现大量更换用电设备的局面,因此其应用相对较少。目前,F-35 战斗机已采用了250 kW 的高压直流270 V 供电系统。

1.5 小 结

恒频交流AC115 V/400 Hz 供电系统是现代飞机供电系统的主流构型,但对于大容量供电系统,变频交流AC115 V/(360~800 Hz)供电系统和高压直流270 V 供电系统因其具有相对较高的效率已成为载机供电系统的发展趋势[13]。

2 用电设备配电架构及其整流技术

机载配电一般采用常规配电方式,将配电功率线全部引入配电中心或中央配电装置,用电设备通过继电器、接触器、断路器、限流器等保护装置从中央配电装置处获得电能[13~15]。由于目前机载平台发电机一般采用交流发电机,输出电压为AC115 V/400 Hz;部分新型机载平台的发电机采用直流发电机,输出电压为DC270 V。因此,对于交流输入电压,用电设备需设计专用的整流设备将交流供电转换为DC270V 后,再采用隔离DC-DC 变换技术将DC270 V变换为设备工作需要的DC28 V 等。目前整流设备主要采用6 脉波整流技术、12 脉波整流技术、18 脉波整流技术和有源功率因数校正技术这4种技术体制。

2.1 6 脉波整流技术

传统设备整流变换采用二极管桥式整流方案,一个工作周期内存在6 个工作脉波,因此也称其为6 脉波整流。6 脉波整流技术具有简单、可靠、重量轻的优势,但由于用电设备的输入端存在大容量电容而使其输入特性呈现为容性,会造成用电设备在满载时的功率因数仅约为0.9,输入电流总谐波畸变率仅为20%~35%的情况,远不能满足GJB181 对功率因数≥0.95、输入电流总谐波畸变率≤10%的要求,且负载越轻时这两项指标越差。因此,目前该技术仅用于小功率用电设备。

2.2 12 脉波整流技术

为提高用电设备的功率因数与输入电流总谐波畸变率,利用移相变压器(星形变换为三角形)将供电电压移相,移相后该电压与原供电电压存在相位差。将用电设备负载分为相等的两组,一组由原供电电压经6 脉波整流后供电,一组由移相后电压经6 脉波整流后供电,这样可将用电负载等效为12脉波整流,两组6 脉波整流产生的电流谐波在相位上互相抵消,可降低输入电流总谐波畸变率,从而提高功率因数。理论上,12 脉波整流设备的输入电流总谐波畸变率约为12%,仍不能满足GJB181对输入电流总谐波畸变率≤10%的要求。为进一步降低输入电流总谐波畸变率,往往需要在供电交流侧串入额外的滤波电感,会增加系统体积与重量。

12 脉波整流技术具有简单、可靠的优势,但星形变三角形变压器额定容量需要设计为用电设备功率的一半,具有体积大、重量重的缺点,不能满足机载设备对小型化的需求。此外,由于用电设备的组成与工作模式较复杂,往往较难简单地分为用电功率完全相等的两组。当两组用电设备的用电功率差值较大时,12 脉波整流设备的输入电流总谐波畸变率将会恶化,极限情况下其值等效为6 脉波整流的输入电流总谐波畸变率。同样,12 脉波整流存在负载越轻功率因数与输入电流总谐波畸变率指标越差的缺点,目前已基本不再使用该技术。

2.3 18 脉波整流技术

为满足GJB181 标准对于机载用电设备的输入电流总谐波含量不超过10%的要求,同时满足航空应用对系统可靠性、过载能力和体积重量的限制要求,衍生出多种多脉波整流技术,其中18 脉波整流技术因变压器加工制造简单而得到广泛应用。18脉波整流技术利用自耦变压器形成相位差为37°的2 组感应电压,各自送入整流桥整流后,与原供电电压经6 脉波整流后输出并联,共同向用电设备供电。理论上,18 脉波整流设备的输入电流总谐波畸变率约为10%,可满足GJB181 对输入电流总谐波畸变率≤10%的要求。

18 脉波整流技术同样具有简单、可靠的优势,且自耦变压器额定容量仅为用电设备功率的0.274倍,具有体积小、重量轻的特点。相比6 脉波整流技术,18 脉波整流技术仅需要额外增加一个自耦变压器与2 个整流桥;相比12 脉波整流技术,18 脉波整流无须对用电设备进行分组。因此,18 脉波整流技术在大型机载平台得到广泛应用。但是,18 脉波整流同样存在负载越轻功率因数与输入电流总谐波畸变率指标越差的缺点,目前仅在对尺寸和指标要求不高的场合使用。

2.4 有源功率因数校正技术

随着电力电子技术的发展,20 世纪90 年代初研究并形成了基于有源功率因数校正技术的高功率因数供电系统方案,该方案可以改善用电设备的输入电流波形,具有极低的输入电流总谐波畸变率与高功率因数,在工业及民用50 Hz 的交流用电领域得到了广泛应用。但当时受限于功率器件的开关频率与数字处理器的计算能力限制,有源功率因数校正技术在机载400 Hz 的交流用电领域无法得到应用。

2017 年以来,随着三代半导体技术与数字处理器技术快速发展,适应于机载发电频率300~800 Hz的有源功率因数校正技术得到了发展与应用。通过高频开关斩波电路将交流输入整流变换为直流电,可极大降低磁性元件的体积与重量,提高机载整流电源的功率密度。此外,有源功率因数校正整流器可根据输入电压、输出电流实时调整控制脉冲,在全负载范围内均具有功率因数高、输入电流总谐波畸变率低的优点。目前,有源功率因数校正技术实现成本高于18脉波整流技术,但其具有功率密度高、性能指标好、模块化设计易扩展等优势,已在部分机载平台上得到了充分应用与验证,基本成熟可靠。

2.5 小 结

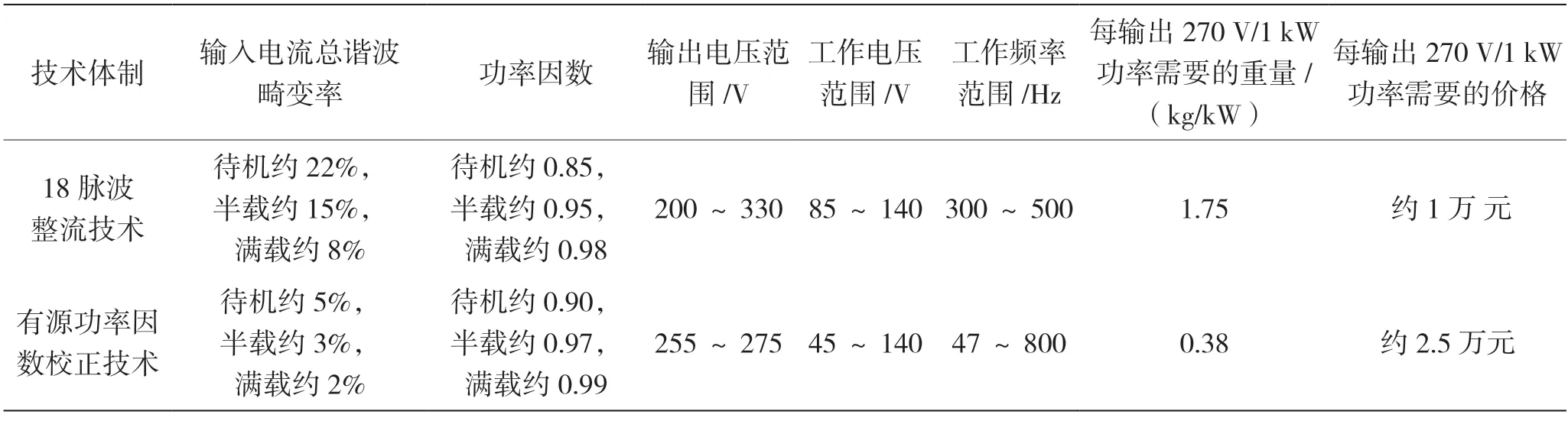

由于载机发电机的发电功率有限,但用电设备的功率需求较大,为提高功率因数,降低输入电流谐波,目前整流设备主要采用18 脉波整流技术与有源功率因数校正技术。如表1 所示,18 脉波整流技术成熟度与可靠性较高,但部分工作模式下存在性能指标不满足GJB181 标准要求;有源功率因数校正技术虽然成本较高、技术难度大,但在全负载范围内均可满足GJB181 标准要求,便于模块化设计,功率可扩展性强,且具有功率密度高和重量轻的优点。

表1 18 脉波整流技术与有源功率因数校正技术对比

3 供电适应性标准及解析

GJB 181《飞机供电特性》是用电设备装载与机载供电系统的接口标准。大量大功率非线性用电设备的数量增加对机载供电系统的频率调整精度、交流电压电流波形正弦度的尖峰的特性指标造成极大的影响。我国陆续编制了GJB 181A-2003 标准、GJB 5189—2003《飞机供电特性参数测试方法》、GJB 5558—2006《飞机供电特性测试要求》《MILHDBK-704 系列标准翻译研究》和HB20326—2016《机载用电设备的供电特性适应性试验方法》等机载用电设备与供电系统相关的标准,各类标准之间的关系如图1 所示[16]。

图1 供电适应性试验系列标准组成

3.1 供电特性标准

1986 年,我国发布了第一份供电特性标准——GJB 181—1986《飞机供电特性及对用电设备的要求》,并于1987 年开始实施。2002 年,参照MIL-STD-704E标准调整和新增参数定义,制定了GJB 181A—2003《飞机供电特性》,其中最重要的改变是采用畸变考核供电品质。2009 年,参照MIL-STD-704F 制定了GJB 181B—2012《飞机供电特性》,在原有的基础上增加了术语和单相220 V/50 Hz 交流供电系统的特性要求,并修订了交流变频供电系统的频率范围等各个方面,该标准规定了机载用电设备与供电系统的供电特性和相关要求。

3.2 测试标准

考虑到不同的测试方法会形成不同的测试结果,编写了特性参数采集式测试方法GJB 5189—2003《飞机供电特性参数测试方法》,本标准规定了供电特性的交流电压、电压调制和频率瞬态包络线等相关参数的测试方法。该标准明确了测试技术和测试设备的最低要求,具有测试精度高、硬件设计容易实现、数据可信度高和良好的操作性等优点。2006 年发布了GJB5189—2006《飞机供电特性测试要求》标准,完善了数字式测验设备采集式测试的具体操作步骤。2007 年开始编写的国际标准ISO 12384《飞机供电特性数字式测试设备要求》,于2010 年实施。

3.3 供电适应性试验方法标准

为保证机载供电系统与用电设备之间的供电特性和电能质量良好,GJB181 标准中的供电适应性试验方法标准起到了重要作用。鉴于GJB181 标准已发展出3 个版本,各版本在很多现役或改进型号中均可能采用,并对GJB181 标准的不同版本提出了不同的实验方法需求。此外,不同用电设备的供电适应性也具有不同的要求。因此,2016 年发布了通用标准HB20326—2016《机载用电设备的供电适应性试验方法》,该标准可适应于满足各种供电特性要求下的飞机用电设备装载进行供电兼容性试验,实现机载供电系统与用电设备相匹配。由总则、单相交流115 V/400 Hz、三相交流115 V/200 V/400 Hz、单相变频交流115 V、三相变频交流115 V/200 V、单相交流220 V/50 Hz、直流270 V 及直流28 V这8 部分组成。

3.4 供电适应性试验标准实施

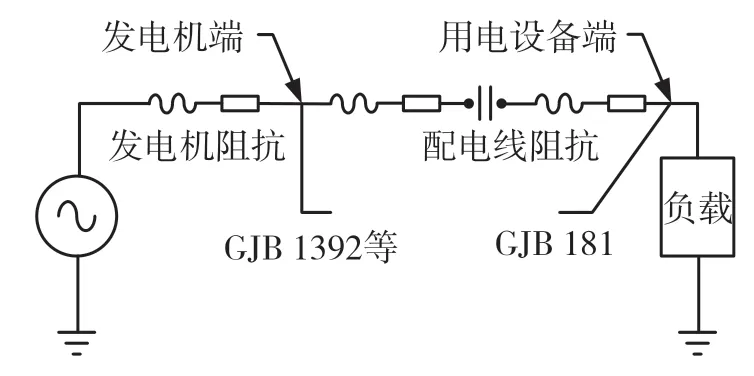

鉴于GJB181 标准对机载供电系统的特性没有具体要求,因此供电系统的电气特性要求应比GJB181 标准中的机载用电设备输入端的电气特性要求严格。交流发电系统与直流发电系统因其结构和工作原理不同,应采用不同的标准,交流系统执行GJB1392 标准,直流系统执行GJB1477 标准。供电标准和用电标准的不同定义点位置如图2 所示,从图2 可以看出,GJB181 标准综合考虑了发电机端与用电设备端的电气特性和相互作用时产生的影响,同时适用于机载用电设备和供电系统。

图2 供电标准和用电标准的不同定义点

随着大量大功率非线性用电设备的安装和选用,供电系统的性能会下降或损坏,其他电气设备也会发生故障。因此,应当对引起电气设备损害的操作进行限制,对机载供电系统的影响程度可借助HB20326—2016 标准进行验证,从而在实验阶段解决非线性用电设备与供电系统的适应性问题,确保系统实际应用时稳定工作。

3.5 用电设备适应性设计原则

由于机载供电系统设计迭代周期较长且状态固化后无法轻易调整,因此对于供配电适应性问题原则上是用电设备进行调整,尤其是对于大功率非线性负载用电设备,在设计时需进行针对性设计。首先,对于交流供电系统,用电设备在设计时需要进行功率因数校正设计,以满足GJB181 标准对功率因数、输入电流总谐波畸变率等指标的要求。其次,针对欠压浪涌与供电短时中断等试验项目,用电设备需针对核心计算处理单元进行不间断供电设计。此外,对于大功率脉冲用电设备,GJB181 标准无定量约束,仅进行了定性约束,要求其使用时需与飞机设计部门协调。但由于用电设备处于脉冲用电工作状态时,往往会造成电压调制幅度指标超标,不满足标准要求,因此在用电设备设计初期需评估脉冲用电的功率变化幅度与频率,并进行针对性设计。基于联试结果可知,一般需要将脉冲用电功率的变化幅度控制在供电系统能力的30%以内。因此针对大功率脉冲用电设备,需采取匹配负载等措施来降低脉冲负载的用电功率变化幅度。

3.6 脉冲负载功率匹配解决方案

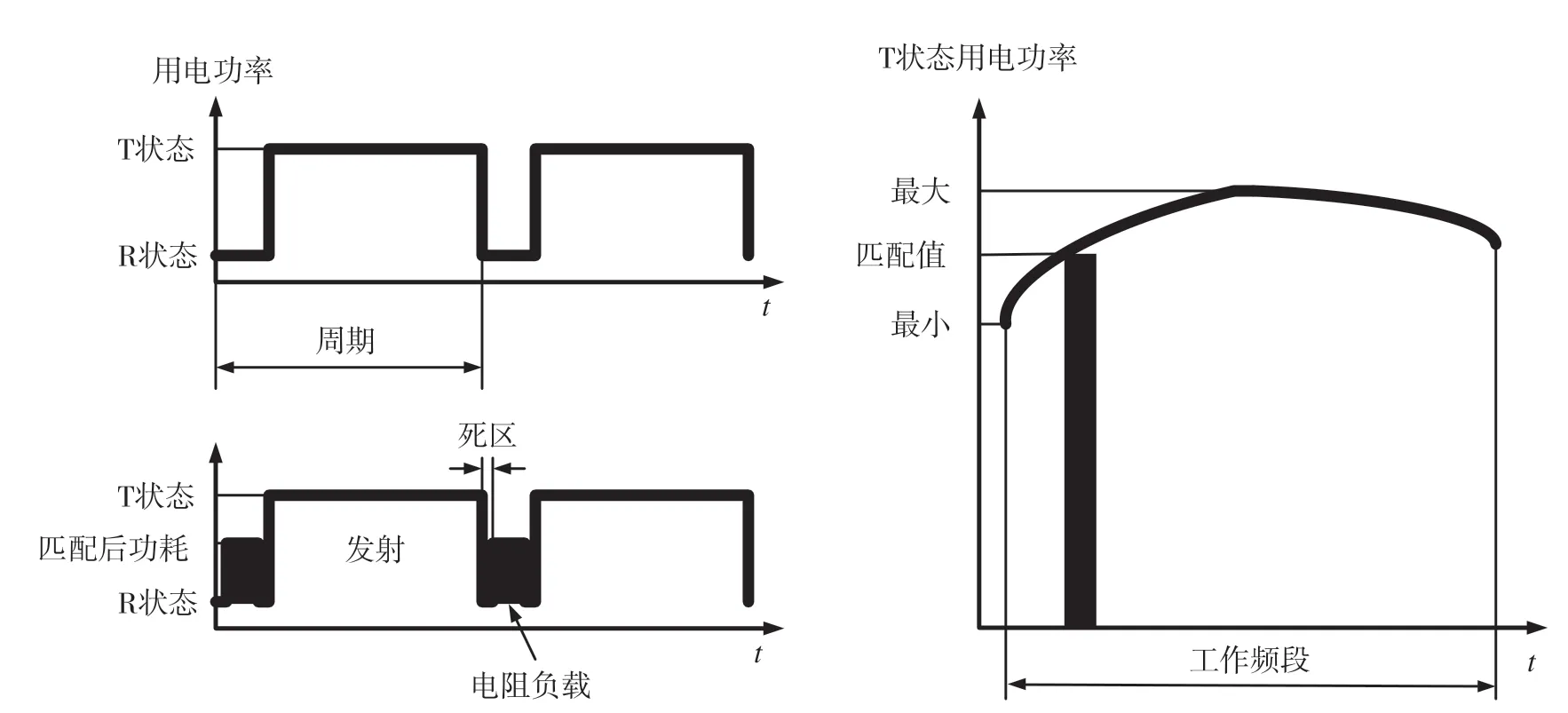

针对相控阵等设备发送(T)状态与接收(R)状态的功率相差巨大(一般为10%~90%的功率变化幅度)、造成其与载机发电机匹配难且不满足GJB181标准要求的现状,需考虑脉冲负载匹配技术。目前常用的脉冲负载功率匹配技术有5 种,分别是电容匹配、电阻匹配、斜率匹配、智能匹配与阵阵匹配。

(1)电容匹配。通过在相控阵等设备的电源变换输出端增加大容量储能电容,可对大于10 kHz的脉冲用电功率进行平滑,由储能电容提供R 状态向T 状态切换时的瞬间功率。

(2)电阻匹配。对于中低频率的脉冲用电功率,如仍采用电容匹配技术,由于电容两端压差较小,需要采用超大容量的储能电筒,导致其尺寸重量不满足机载使用条件限制,此时可使用高功率电阻器作为假负载平滑脉冲用电功率,在R 状态时假负载工作并抬高其工作点,以降低脉冲功率的变化幅度,具体如图3 所示。假负载根据T 状态与R 状态的功率差进行设计,但由于相控阵工作在宽频带范围内且T 状态的用电功率是波动变化的,电阻的负载功率设计后就已固化,因此很难调整参数,一般以T 状态用电功率的中间值作为假负载的匹配设计输入。对于T 状态与R 状态的功率差值,一般以该差值的50%~75%进行匹配设计,电阻匹配功率越大,脉冲功率的变化幅度越小,但此时假负载功耗越大,会造成散热问题难以解决,同时电阻尺寸也越大。电阻匹配相对简单可靠,但存在匹配不灵活、热耗大的缺点。某型机载发电机供电9 kW 脉冲用电设备(功率变换范围为10%~90%)时,当无匹配电阻时电压调制系数为10.5 V 左右;电阻匹配功率为54%时,电压调制系数为4.4 V 左右;电阻匹配功率为86%时,电压调制系数为2.2 V 左右。

图3 电阻匹配

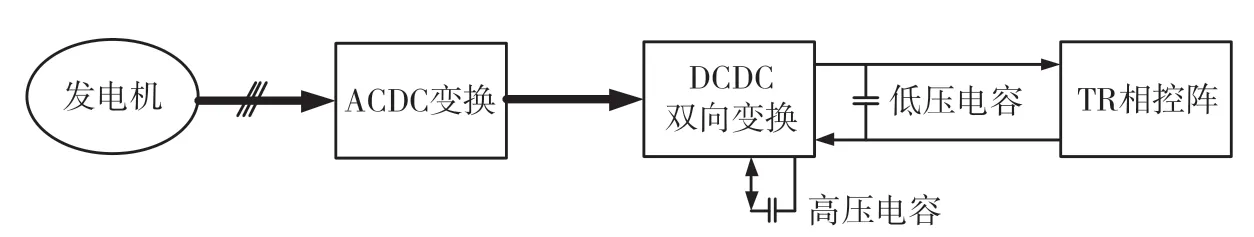

(3)斜率匹配。对于宽范围且低频率的脉冲用电功率,电阻匹配灵活性不够,只能针对单一功率点进行匹配,可采用如图4 所示的DC-DC 双向变换器的方式进行脉冲功率匹配补偿。当T/R 相控阵处于大功率T 状态时,高压电容通过DC-DC 双向变换器放电提供能量,当T/R 相控阵处于小功率R状态时,通过DC-DC双向变换器向高压电容充电。通常受限于尺寸要求,高压电容容量不大,因此该电容仅可提供功率瞬变时的短时能量。将T 状态与R 状态的快速陡直功率变化降低为斜坡功率变化,降低了脉冲负载对载机发电机的冲击影响,进而降低发电机的电压调制系数。

图4 智能匹配

智能匹配是在斜率匹配的基础上增加高压电容的容值,使高压电压在全频段范围内均可进行双向充放电,进而使脉冲负载等效为恒功率负载。该方案匹配效果最好,但大容量的高压电容极大地增加了电源变换的尺寸与重量,在某些机载应用场合仍受限。

(4)阵阵匹配。当某个TR 相控阵由多个子阵组成且各子阵不同时刻工作时,可将非工作子阵配置为激励状态,该状态的用电功率接近于T 状态用电功率且远大于R 状态用电功率。如子阵1、2 工作于T 状态时,子阵3、4 工作于R 状态;子阵1、2 工作于R 状态时,子阵3、4 工作于激励状态。这样当子阵1、2 在T 状态与R 状态切换时,用电功率由T+R 状态向激励+R 状态切换,可极大地减小脉冲功率的变化幅度。某型载机发电机供电27 kW脉冲用电设备(功率变换范围为26%~100%)时,当无阵阵匹配时,电压调制系数为11 V 左右;当有阵阵匹配时,电压调制系数为3.5 V 左右。

4 结语

机载供电系统是一个对可靠性具有较高要求的复杂系统,其工作环境恶劣且对供电系统电源品质要求非常高。随着大功率非线性电子设备的大量使用,用电设备与供电系统的兼容性问题频繁发生。供电适应性实验系列标准是开展机载用电设备设计的基础,对解决用电设备与飞机供电系统的兼容性问题具有重要的指导意义。本文介绍了机载供电系统的发展及分类、用电设备配电架构及其整流技术;阐述了供电适应性标准及解析,包括供电特性标准、测试标准、供电适应性试验方法标准、供电适应性试验标准实施及用电设备适应性设计原则;探讨了脉冲负载功率匹配技术的优缺点,包括电容匹配、电阻匹配、斜率匹配、智能匹配与阵阵匹配,为新一代机载供电系统和用电设备的设计和测试提供了指导和参考。