城市人的自然缺失症与自然教育

2024-01-02杜伊唐继荣达良俊

杜伊 唐继荣 达良俊

现代城市人在自然中度过的时间越来越少,暴露出越来越多的身心健康问题。在过去,人们已经认识到善待环境、善待生物的重要性,并以保护、修复等方式帮助自然进行恢复。在当下,越来越多的人从自然缺失症的出现意识到重新认识自然和城市的必要性,并设法帮助城市中的人们摆脱困境。

什么是自然缺失症?

这是自然教育的认识论问题。“自然缺失症”(nature-deficit disorder)的概念是2005年由洛夫(R. Louv)在其畅销书《林间最后的小孩:拯救自然缺失症儿童》(Last Child in the Wood: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder)中提出。洛夫解释说,“虽然它不是属于医学范畴的一种疾病,当前却广泛存在于儿童和青少年中,是导致个人行为与心理出现问题的一种现象”。事实上,自然缺失症不仅仅困扰儿童、青少年,实际在成年人群体中也不鲜见,它的表现包括感官功能下降、注意力难集中,以及情绪疾病、身体与精神障碍的更高发生率等[1]。

自然缺失症的成因

回顾历史,人类与自然有着与生俱来、紧密的联系。大自然为人类提供维持生命所需的各种物质和服务,例如清洁的空气和水源、食物、居住场所和休闲服务。然而,伴随着工业革命和人类对技术愈发依赖,人们的身体和情感与自然之间的联结逐渐弱化。

一方面,快速城市化使得短时间内大规模人口从农村迁移到城市,随之而来的生活生产方式的变革导致人们待在室内的时间大幅增长。据人民数据院于2022年发布的《现代城市人生活方式与健康研究报告》,我国周平均工作时长约47小时,按每周5个工作日计算,每天工作时间约9.4小时;对我国大部分上班族来说,8~10小时久坐是常态[2]。同时,城市人口的持续增长导致城市空间拥挤。在寸土寸金的城市空间博弈中,自然生态空间备受挤占甚至已经丧失,公园等开放空间缺乏或可达性差已成为城市生态系统服务不佳的主要问题之一。

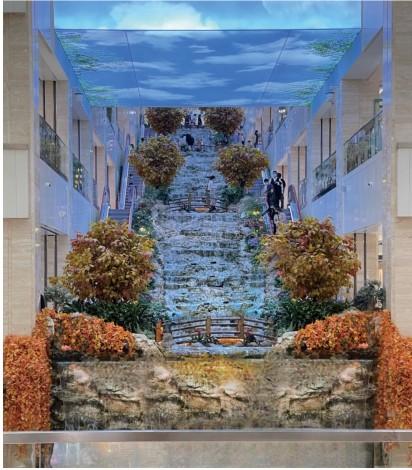

另一方面,城市中自然的丧失进一步损害着城市人对自然的认知和感知。全国许多城市的购物中心内部布置有让人仿佛置身热带的人造雨林,甚至有的建造了高达60米的室内瀑布。这种将自然景观片面陈列、杂糅堆砌的“伪自然—假生态”,将很多人吸引到购物中心,使其花费更多时间停留在室内,而室外的开放空间、公园绿地和街道中凉爽的微风、温暖的阳光、鸟儿的鸣叫与树叶的飒飒声却经常被忽视。现代城市人比以前更少地用感官去经历和体验真实的自然。

正是由于与自然联结弱化,并很少经历和体验真实的自然,人们才容易出现自然缺失症。

防治处方——自然教育

自从工业革命以来,城市在发展最快速的一段时间里,曾经出现空气和水源遭受极为严重的污染、传染病盛行等危机。环境教育让人们认识到环境保护的重要性,随后环境友好意识在公众中逐步建立。随着认知的提升,人们又认识到,除了城市中的环境污染,生态破坏所引发的生物多样性衰退和自然生态系统丧失等方面也是关乎人类生存的关键议题,因而环境教育“升级”为善待自然与所有生物的生态教育。当前与自然缺失症有关的现象被意识到,则是社会认知的又一次进步和提升。因此,在比较宽泛的意义上说,自然教育的内涵包括了环境教育和生态教育。

从自然教育的两个核心词“自然”“教育”能解析出3个方面的理解。一是“关于自然的教育”,即传递关于自然的知识和信息,可称之为“解惑”。二是“融于自然的教育”,即传授理解、亲近和善待自然的科学方法与范式,可称之为“授业”。三是“借于自然的教育”,即建构自然生态理念与智慧,可称之为“传道”。自然教育概念的成立和实践的前提,都需要从儿童到成年人的受众走出室内,走向自然。

这是自然教育的本质论问题,涉及自然教育的价值导向、宗旨和目标三个方面。

价值导向

自然教育意图重建人与自然的联结,引导人们重新关注自然、欣赏自然、理解自然,进而善待自然。因此,它的价值导向是在价值观方面真正影响人们的观念,并且激发其行动的意愿[3]。

自身的价值导向决定了自然教育尤其需要关注儿童。由于儿童很容易受到父母和社会的影响,因而自然教育者在向儿童展示对自然的负面看法时应当谨慎。例如,很多父母可能因为卫生或安全问题阻碍儿童进入草丛、戏水或接触动植物,或者现行的教育方式更多以展示自然被破坏变得肮脏丑陋、等待人类“拯救”的一面为主。这些行为也可能会无意识地导致孩子发生自然缺失症,造成他们对自然的恐惧,从心理上设法远离自然,或者对能否解决当今世界所面临的生态环境问题产生怀疑。对于作为城市未来一代的儿童,自然教育应该彻底建立他们与自然的联结,培养他们正确的观念和行为,让他们将自然当作自身的一部分而加以善待。

当然,自然教育发展到今天,其对象不应只局限于儿童和青少年,而是扩大到涵盖所有尊重自然并有意愿通过自然教育了解关于自然的新认识、习得理解亲近和善待自然方法论的人。即便是退休后的老年人,也应有机会参与。

宗旨

自然教育的基本要义是教育。克奈尔(J. Cornell)在《与孩子共享自然》(Sharing Nature with Children)中提出:自然教育缺少的从来不是自然,而是教育。当然,这里的“教育”要从广义的行为上理解,并不只限于学校范围内的正规教育。

我国当下的自然教育正方兴未艾,具备很好的发展潜力和机遇。为了它的良性发展,把握与其基本要义密切相关的三个宗旨很关键。

一是在通过自然教育重建人与自然的联结时,不是把人驾凌于自然之上,即自然教育不应培养“狂热爱好者”(maniaer)。很多所谓的“鸟迷”和“蝶迷”等特别热衷于与自然“零距离”的人群并非任何意义上的自然教育参与者(教育者或受教育者),因为他们未对自然表现出正确的尊重或敬意,更未发挥任何关于人与自然和谐共生的教育作用。实质上,他们中的一些人只是狂热的摄影者、自然景观霸占者和生态破坏者,其行为明显与自然教育的基本要义和宗旨背道而驰,不仅可能干扰野生动物的正常行为或威胁野生植物的生存,还会给公众带来极大的误导。

二是我们的自然教育应注重科学传承和弘扬中华优秀传统文化中的自然观和生态智慧,为世界提供具有中国特色的自然教育方案。我国古代有内涵丰富的“天人合一”、“民胞物与”(即北宋张载认为的万物都是我的伙伴朋友)等生态思想和生态智慧,可从中挖掘有助于解决全人类共同面临的自然环境问题的思想资源。此外,我国在自然保护、环境修复、生态恢复和人与自然生命共同体构建上的进步和成就,不仅可以为自然教育活动提供广阔的场地,同时可成为在自然教育活动中讲好中国环保故事、传播好中国生态文明声音的素材。

三是自然教育不是完全被利益驱动的消费品,应避免其丧失教育的本质,或不合理地加重正规学校学生的负担。不过,在正规学校和其他承担科普教育职责的公立机构(植物园、动物园、博物馆、科技馆、科普教育基地、自然保护地等)之外,为了满足国内对自然教育的强烈需求,近年来社会上涌现出一大批市场化运作的自然教育机构。这些社会自然教育机构不仅有助于提高社会就业与和谐和公民科学水平,还能弥补公立自然教育机构在教育对象(年龄、来源和教育背景多样)、人手、内容、区域(城市或乡村)、场地和灵活性等方面的限制和不足。他们独立组织或与公立机构合作,通过形式多样的活动也能帮助重建人与自然的联结,如在自然导赏员指导下观鸟、观植物、观星、夜游、水质监测[4]。在此情况下,国家和社会应秉持开放的思维,在坚持正确的自然教育理念与目标、公立机构主导和公益性为主的前提下,逐步规范和引导好所有相关机构,安全、有序、科学地开展丰富多彩的自然教育活动。当然,在此过程中出现的某些乱象必须治理,由监督管理部门整治假借“自然教育”名义的高消费、纯旅游等只为营利的市场活动,以确保活动对象身心健康和社会安定,并避免错误思想观念的侵蚀和传播。在目前,中国林学会组织开展了自然教育师培训,有助于提高从业人员的职业素养、理论知识和实操技能;逐渐建立起专门的自然教育基地准入机制,遴选并向社会推荐全国自然教育学校(基地);发掘自然教育课程和教材,并举办自然教育品牌活动[5]。

目标

自然教育不应只在传递知识和信息的层面上浅尝辄止。古希腊学者苏格拉底曾说过,教育是点燃智慧的火焰;法国学者卢梭也曾提到,自然教育的最终目标并不是培养纯粹的自然人,也不是把自然人培养成社会人,而是从自然人走向更高阶段的自然人。因此,自然教育的目标应该是“追真、向善、尚美”。

“追真”体现的是科学精神,它也是自然教育的主要目标。因此,自然教育必须秉持崇尚和遵循科学的原则。

“向善”是使人类生存环境、心灵环境和自然环境同时且最大程度获得美化和优化的必然途径。《礼记·大学》在开篇中提到“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,意为读书的宗旨在于弘扬高尚的德行,关爱人民,达到最高境界的善。教育中的“善”既包括“与人为善”,也包括“与自然为善”。

“尚美”推崇的是生态美学,强调人与自然的平等和共生。生态美学用生态哲学视野、生态科学原理、生态伦理学情怀和自然美学方法,研究人与自然、社会、艺术的审美关系。在过去,人们理解的自然之美常常是“人化自然”(即人工自然)和“自然的祛魅”(即否认自然具有主体性、经验和感觉),而现在,生态美学则承认自然之美中自然本身所具有的价值,并进行部分“复魅”——恢复自然的神圣性、部分的神秘性和潜在的审美性[6]。在生态文明视域下,对“真”与“善”的追求离不开中华传统文化中的自然观和生态智慧,而生态美学所包含的生态整体主义也是重建人与自然关系的核心理念。生态整体主义在不否定人类生存权和不完全否定人类对自然的控制与改造的前提下,考虑的是与人类的长远利益和根本利益一致的生态系统的整体利益,设法避免超越生态承受能力和危及整个生态系统的发展[7]。

这是自然教育的方法论问题,涉及自然教育的行动思想和工具两个方面。

行动思想

自然教育被認为是科学普及的形式之一。国务院于2021年发布的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》指出:“公民具备科学素质是指崇尚科学精神,树立科学思想,掌握基本科学方法,了解必要科技知识,并具有应用其分析判断事物和解决实际问题的能力。”基于此,自然教育的行动思想应该是以理念培养为先行,以知识积累为基础,以能力获取为重点,并以思维形成为主线,其终极目的则为科学精神的养成。

工具

自然教育的工具可以分为理论工具和技术工具两类,其中理论工具帮助我们进一步掌握和完善自然教育的方法,而技术工具将理论工具运用到自然教育的实践中去。

理论工具 加德纳(H. Gardner)于1983 年提出的多元智能理论在教育界极具影响力。该理论认为,一个人可能拥有七种不同类型的智力,分别为语言智能、逻辑数学智能、空间智能、身体动觉智能、音乐智能、人际智能和内心智能。后来,加德纳添加了第八种智能——自然观察智能,并视其为自然教育的理论工具。提供全球最好的环境教育研究生课程之一的威斯康星大学教育学院的威尔逊(L. O. Wilson)教授发现,具有第八种智能的孩子拥有一些共同的特征:①表现出敏锐的感官技能;②能使用感官技能来观察和分析自然界中的事物;③享受户外活动;④毫不费力地注意到周围环境的模式;⑤对植物和动物感兴趣;⑥意识到其他人不知道的环境中的事情;⑦保留某种自然记录,可以是剪贴簿、日记、照片、图画或自然物体的收藏;⑧对各种形式的关于自然的媒体内容感兴趣;⑨关心环境并帮助保护自然世界;⑩可轻松地了解和记住在自然界中发现的物体的特征[8]。自然教育应该以这些特征为目标去培育孩子的第八种智能,为此制定出适合的自然教育方案。

技术工具 以自然教育补充传统课堂教学的不足是当前进行科学普及并缓解自然缺失症的有效的技术工具。虽然许多野外探索体验的方式可能更亲近自然,然而并非每个孩子都有机会参与这样的教育项目,因此从普及性角度考虑,针对中小学校的自然教育可能是当下效果最拔群的形式。在自然缺失症提出后,美国于2008年通过了《禁止儿童留在室内法案》(No Child Left Inside Act),极大地推动了该国中小学校户外教室建设和自然教育活动;华盛顿州每年有150万美元的拨款资助儿童户外项目的增长,而中小学教师从最简单、基于自然的活动开始,慢慢地将更多的自然教育内容纳入到课程中。

当代被广泛接受的分类学习理论认为,一个人全面掌握知识的过程包含“记住、理解、应用、分析、评估、创新”等多个递进的阶段。为了给中小学教育中完整实施自然教育积累实践经验并建立范式,并为更多中小学、科普传播平台、自然教育机构提供素材和示例,西安建筑科技大学相关团队基于分类学习理论,以认知城市中人与自然环境关系为主线,开展了以“智慧课堂”、“城市漫步”(City Walk)和“我是科研之星”系列主题活动为特色的自然教育实践。

“智慧课堂”的目的是让学生记住和理解关于自然环境的知识,同时让学生在教育中完成应用、分析和评估等环节,甚至期待学生做出创新。这项主题活动直面当前一些青少年好奇心缺乏、思维方式单一和自主行动力缺失的问题,围绕人与自然环境、人与城市建筑环境的人地关系理论,提供了一套科普讲座体系。它根据中小学生的认知能力和兴趣,帮助他们领悟人居环境中的中华智慧,发现城市发展和自然重构过程中的问题,了解城市绿色建筑、环境治理、生态恢复的先进理念和前沿技术,培养和提升他们对城市中人与自然关系的认识水平,树立“人与自然和谐共生”的新观念,并锻炼他们观察、发现、分析和解决城市人居环境问题的探索能力。

“城市漫步”與中小学的文化教育基地合作,涵盖“城市森林”“城市荒野”“巷道里的生命”“生物邻居”等环节,并制定具有不同“城市自然记忆点”的科普线路。这项主题活动由科研工作者作为带队导师,引领学生自主观察和发现城市生态环境问题,在沉浸式体验下丰富学生的精神生活。

“我是科研之星”让学生从自身兴趣出发,自发组成科研小队,以一个学期为周期,利用课余时间完成一个小型科研课题。这项主题活动以自然教育中习得的生态知识为依照,让学生针对辨识出的生态环境问题,提出城市更新、生态重构的解决方案。

继环境教育和生态教育之后,自然教育作为自然科学普及的“新势力”,应秉持“追真、向善、尚美”的目标,知行合一,不断交替地运用认知论、本质论和方法论进行思考和验证。在此过程中,将会产生更多、更好的新理念,引导新行动,帮助城市人预防或缓解自然缺失症,在城市中重新发现自然(即“近自然—真生态”),并获得更多疗愈的力量。

[1]Louv R. Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. London: Algonquin Books, 2008.

[2]人民数据研究院. 人民数据研究院发布《现代都市人生活方式与健康研究报告》. 人民数据网, 2022. (2022-12-12) [2023-10-31] www.peopledata.com.cn/html/NEWS/Dynamics/2773.html.

[3]林昆仑, 雍怡. 自然教育的起源、概念与实践. 世界林业研究, 2022, 35 (2): 8-14 .

[4]胡永红, 王西敏. 面向城市儿童的自然教育——以上海辰山植物园为例. 科学教育与博物馆, 2021, (6): 562-567.

[5]赵树丛. 中国自然教育的高质量发展. 中国绿色时报, 2023-07-06 (04版).

[6]曾繁仁. 试论生态美学. 文艺研究, 2002, (5): 11-16.

[7]王诺. “生态整体主义”辩. 四川物价, 2004, (4): 45-49.

[8]Langley J L. Curing nature-deficit disorder: how environmental education helps kids learn. Western Kentucky University Honors College Capstone Experience/Thesis Projects, Paper 263, 2009. http://digitalcommons.wku.edu/stu_hon_theses/263.

关键词:自然缺失症 自然教育 认知论 本质论 方法论 ■