甘肃省旱作农业区县域农业碳排放测度及优化路径探析

2024-01-01景仰

景 仰

(青海大学财经学院,青海西宁 810016)

农业作为国家发展的基本盘,是国家安全的重要守护者,起到农产品供给、粮食安全、就业“蓄水池”、水源涵养、水土保持等重要作用,是农耕文化的重要传承者。二十世纪七八十年代以来,我国的重心逐渐转移到经济建设上来,但随着现代化水平的持续助推,机械、化肥、农药、薄膜等农业生产资料的运用造成的污染,使农业可持续逐渐受到威胁。2020 年,在第七十五届联合国大会一般性辩论上,我国首次提出碳达峰和碳中和目标。目前,我国减排降碳工作已从工业延伸到农业及各个领域。

甘肃省位于我国西北内陆,是我国的粮食产销平衡区,根据《甘肃省国土空间规划(2021—2035 年)》,省内现已形成“三带五区多基地”的农业产业布局和“四屏一廊、两主三辅”的生态保护格局。在不断发展的过程中,一些生态问题也不断显现,如“五区”之一的陇中黄土高原旱作农业区,存在农业碳排放较高导致农业生态效率较低的问题;同属“五区”的黄土高原由于其特殊的自然条件,农业发展本身受到多种限制因素的影响,显著特征是缺乏水资源、降水稀少,除常规机械外还需增设灌溉机械和增加对农膜的使用,这无疑是增加了“大气压力”和“白色污染”。本文将梳理甘肃省旱作农业区34 个县域单元的农业碳排放现状,对产出伴随的污染进行尝试性测度与问题分析,总结成因及排放结构并结合实际寻找优化路径。

1 文献综述

人与自然和谐共生一直以来都是我国在环境保护中的有力主张。我国对“双碳”的要求主要在于控制对化石能源的使用,在农业领域,高标等对农业土壤碳排放、生产过程中的碳排放和农业废弃物进行了研究,并得出干旱区农业碳排放的研究是推进地区低碳经济发展的重要途径[1]。苏洋等总结了农业碳排放的特点和缓解途径,包括改善土壤有机质含量、优化农业生产结构和推广低碳农业技术等,同时认为农业碳排放的缓解需要政策支持和技术创新[2]。田云等研究了农业碳排放对生态系统的影响,包括植被生长和土地利用变化等,最后得出通过改善生产方式和推广低碳技术,可实现农业的生态效益[3]。陈睿涛等基于IPAT 模型,认为农业碳排放主要受到人口、经济和技术等因素的影响,应该通过控制人口、提高技术等措施来实现低碳[4]。吴小慧对农村能源消费与碳排放之间的关系进行研究,认为能源消费是农业碳排放的重要来源,而能源结构转换和节能减排可有效降低农村能源消费和碳排放[5]。

2 旱作农业区现状

本文以旱作农业区为研究区。该区域地处甘肃省中部,属温带大陆性(干旱)气候,均温低,温差大,生态环境脆弱,农村经济基础薄弱,粮食产量不稳。干旱是旱作农业区的主要气象灾害之一,针对这一情况,该区域着力推广全膜双垄沟播技术,在土地抗旱、保墒、增产稳产方面起到了重要作用,使降水少的旱作农业区能够进行正常的农业生产,保障了农户的稳产增收。截至2022 年初,全省农膜使用量已超过17 万t,其中研究区就高达7.6 万t。

为应对干旱情况,当地农户兴建梯田。梯田可将降水拦截在土壤中,有效避免了降水地表径流的流失和田间道路的破坏,为机械化、土壤保墒及防止水土流失奠定了基础。此外,大多数农户有自己的集水窖,集水窖有些建在田间,有些以罐储的形式放置在农用机械上,以便在出现旱灾时保证田间灌溉。随着农业科技的进步,研究区的农业发展得到了有效巩固和提升。

3 数据来源

农业碳排放计算所需的原始数据来自《甘肃农村年鉴》《甘肃发展年鉴》及各市(州)年份工作报告,部分缺失数据采用平滑处理或通过实地调研获得。

4 农业碳排放测度

农业碳排放是指农户或农业经营主体在进行农业生产活动中使用机械、翻耕、灌溉等要素所形成的非合意排放,由于研究区地处西北,故该文仅考虑种植排放和养殖排放,剔除水产对环境的影响。农业碳排放计算借鉴李波等和周一凡等的研究[8-10]。公式如下:

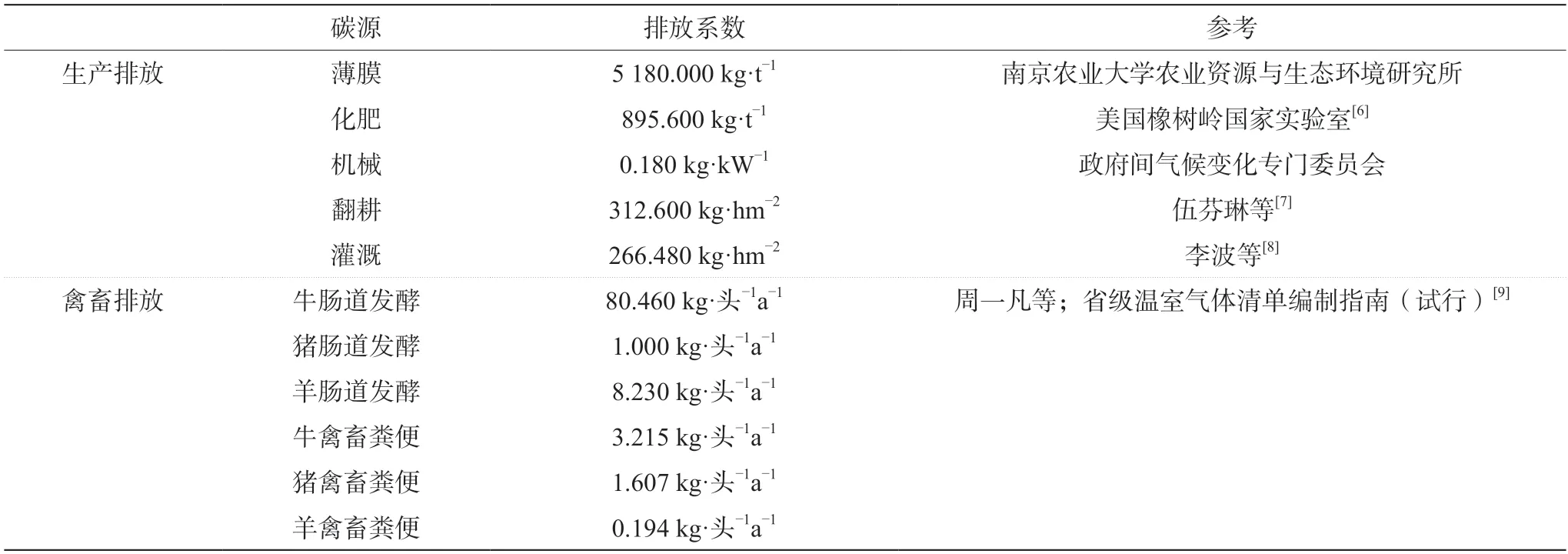

式中,C为农业碳排放总量,t;Ci为各污染物排放源的排放数量,t;Si为各排放源的数量,t;δi为碳排放源的排放系数,具体数值如表1 所示。

表1 甘肃省农业碳排放系数

5 测度结果分析

5.1 时间分析

如表2 所示,旱作农业区农业碳排放排名前6 的分别为靖远县、武山县、会宁县、临洮县、通渭县和安定区,主要分布在黄土高原降水极少区域;排名后6 的分别为城关区、临夏回族自治州、和政县、西固区、七里河区和平川区,主要分布在沿黄产业带和第一产业所占地区总产值较低的区域。2011—2021 年,除会宁县、安定区、陇西县、广河县和东乡族自治县的农业碳排放持续走高外,其他地区均不同程度显示出波段性变化;全区在2015—2016 年出现明显拐点,农业碳排放由上升转为下降,其中武山县在2016—2018 年减少近2 万t 的农业碳排放,临洮县在2017—2018 年碳排放下降也较为明显。武山县立足蔬菜、畜牧、果品、劳务四大农业主导产业,以尾菜还田来替代肥料的使用使其在碳排放上有了明显成效,但碳排放始终处于高位运行。研究期末研究区的农业碳排放又呈现上升态势,11 年间整个区域的碳排放总量为801 万t,2011—2021 年增加了约14 万t,可见甘肃省的农业碳排放还未达到峰值,各地政策在不同时期的作用都有一定的效果,但减排工作还需持续推进[11]。

表2 旱作农业区县域农业碳排放 单位:万t

5.2 空间分析

图1 分别为用自然断点分级法制作的2011 年、2015 年、2018 年和2021 年的空间演化图,图中颜色越深表明农业碳排放越大,农业绿色发展水平越低;颜色越淡则表明农业碳排放越小,绿色发展水平越高[11]。2011—2021 年,低排放区除西固区、七里河区、城关区、临夏市及和政县外,增加了红古区和平川区;高排放区除靖远县、会宁县、安定区、通渭县和武山县外,增加了临洮县1 地;秦安县、麦积区由中高排放区转为中等排放区;景泰县不再属于中等排放区;中低排放区数量在研究期11 年间始终保持10 个,且占比最大。由此可以看出,甘肃省中部旱作农业区的碳排放低碳区在增加,高碳区在减少,整体农业发展趋势良好。

图1 旱作农业区农业碳排放空间演化图

5.3 总结

研究发现,干旱程度的强弱与农业碳排放存在正相关性,降水量少,干旱度强,则污染越严重。农业碳排放高的地区在产业布局上第一产业占比较大,在收入水平上人均收入较低,在城镇化水平上农村人口占比较大,在区位布局上少流、断流现象普遍,在农业灌溉上有效灌溉面积较少,在种养结构上禽畜饲养量占比小,这与低排放区形成鲜明对比。由此可见,以上因素均会影响地区的碳排放。根据地理信息系统发现,甘肃省中部旱作农业区碳排放较少,绿色农业发展水平较高;而中部属于极旱区的靖远县、会宁县、安定区、通渭县和武山县的农业碳排放在11 年的发展中始终没有出现显著变化,并且这5 县在地理区位上位于相同的经度范围,可见农业绿色科技的应用和推广要以该区域为重点,以提高生态效率。

6 优化路径

1)深化全膜双垄沟播技术。全膜双垄沟播是旱作农业之魂,能有效避免水分蒸发和土壤板结、抑制土地盐碱化,促进了农产品的稳产增产和农户增收,因此要持续推广应用该技术,确保技术的普及。

2)提高农业用水效率。以以色列农业为标杆,学习技术,突破壁垒,通过管道引流、现代化蓄水等方式精准灌溉,提升灌溉质量。与此同时,加快对低产田草田轮作和玉米棉田套种蘑菇等手段的运用,并为低排放生产发放一定奖励。

3)坚持农业生态化的发展道路。生物肥、农膜、农药的短期使用会提升农产品产量,实现增收;但若长期使用,则会成为农户或经营主体的固定支出项,不仅不利于“三农”发展,而且还有可能威胁到土壤肥力、面源污染甚至粮食安全。为缓解这一问题,提出以下对策。①进一步加强化肥减量增效力度,引导农户科学种田,减少不必要的农药投资,将农药使用规范在可降解范围内。②引导搭建养殖与种植之间的桥梁,形成小麦-苜蓿-黄牛、薯类-粉业-粉渣育禽-禽畜粪便还田等种养模式;利用沼气残余物、运用生物技术进行有机肥制作;学习菲律宾马雅农场废弃物利用技术,促进废弃物资源化利用,将污染物进行有效中和,实现技术培训和环境检测相结合。③完善废旧农膜回收利用政策,强化村社回收作用,提高农户参与的积极性,赋能农业绿色发展。