稳定型心绞痛的中医证候分布及用药规律研究

2023-12-30李兰兰吕乾瑜李俊佳杨盈天叶雪姣王师菡

李兰兰 吴 茜 吕乾瑜 李俊佳 杨盈天 叶雪姣 王师菡

(1 中国中医科学院广安门医院心血管科,北京,100053; 2 北京中医药大学,北京,100029)

稳定型心绞痛是在冠状动脉严重狭窄基础上,由于心肌负荷增加引起心肌急剧的、短暂的缺血缺氧临床综合征,属于中医“胸痹心痛”的范畴[1]。据《中国心血管病健康与疾病报告2020》显示,中国心血管病患病率仍处于上升阶段,居城乡居民死亡疾病的首位。稳定型心绞痛的主要临床特点是病程长,临床症状相对平稳,但存在潜在的心肌梗死和心血管死亡风险,严重威胁人们的生命质量[2]。中医药以其整体观念和辨证论治理论的优势在心血管疾病的防治中发挥重要作用。本研究对中医药辨证治疗稳定型心绞痛的相关临床文献进行整理,总结归纳稳定型心绞痛中医证候的分布特点及处方用药规律,以期为稳定型心绞痛的中医临床诊疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 文献来源 检索国家知识基础设施数据库(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中国学术期刊数据库(China Science Periodical Database,CSPD)、中文科技期刊数据库(Chinese Citation Database,CCD)、PubMed、Web of Science数据库。检索时限为建库以来至2022年2月。

1.2 检索策略 中文检索词为(“稳定性心绞痛”OR“稳定型心绞痛”)AND(“中医药”);英文检索词为(“Anginas,Stable”OR“Stable Angina”)AND(“Medicine,Chinese Traditional”OR“Traditional Chinese Medicine”)。

1.3 纳入标准 1)中医药治疗稳定型心绞痛的临床观察或随机对照研究;2)研究对象为明确诊断稳定型心绞痛患者;3)干预措施为观察组单用中药或中西药联合口服,对照组单用西药口服。

1.4 排除标准 1)综述、动物实验、经验总结、文献研究;2)治疗方法不一致;3)处方用药信息不完整;4)重复发表的文献仅纳入其中1篇。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库的规范 参照《中医临床诊疗术语·证候部分》相关标准统一证型名称,对以上标准中未涉及者,按原文献予以保留,如阳虚痰瘀互结证[3]。参考《证素内容的辨析》将证型拆分成病性证素及病位证素分别统计,如阳虚痰瘀互结50次,证素统计时计阳虚50次、血瘀50次;心肾亏虚证50次,计心50次、肾50次[4]。根据《中药学》及《中华人民共和国药典》统一文献中出现的中药名称,并规范性味归经及功效分类。如“山萸肉”规范为“山茱萸”,“广郁金”规范为“郁金”[5-6]。

1.5.2 数据库的建立 采用Microsoft Excel 2016建立稳定型心绞痛的中医证候和中药数据库。为保证数据准确性,由2名研究者分别单独进行数据录入,产生分歧的由第3名研究者进行决断。

1.6 数据分析 采用Microsoft Excel 2016进行频次分析。采用IBM SPSS Modeler 18.0统计软件进行关联规则分析,设置参数:最低条件支持度≥15%,最小规则置信度≥80%,最大前项数5,以挖掘常用的药物组合;采用IBM SPSS Statistics 25.0对高频中药进行系统聚类分析。

2 结果

2.1 检索结果 共检索出中医药治疗稳定型心绞痛的文献1 313篇,其中CNKI 422篇、CSPD 346篇、CCD 424篇、PubMed 38篇、Web of Science 83篇。依据纳入、排除标准筛选后最终纳入文献105篇,其中涵盖处方111个,涉及中药123味,患者共计9 786例。

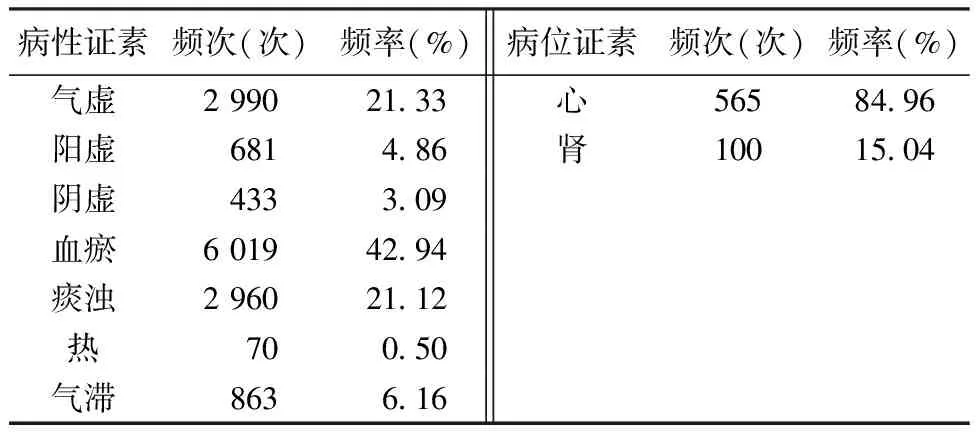

2.2 稳定型心绞痛患者证型及证素分布情况 105篇文献中共有75篇文献报告了中医证型,涵盖证型21种,涉及患者7 236例。稳定型心绞痛以虚实夹杂证最为常见,出现频次前5位的证型有气虚血瘀、痰瘀互结、气滞血瘀、心脉瘀阻、气虚血瘀。对21种证型进行证素分析,共提取出7个病性证素和2个病位证素。其中,稳定型心绞痛病性证素总频次14 016次,其中实性证素较多见,以血瘀频次最高,占42.94%,其次为痰浊、气滞、热;虚性证素中以气虚频次最高,占21.33%,其次为阳虚、阴虚。病位证素总频次665次,其中心频次为565次,其次为肾100次。证素组合以复合证素(6 570次)为主,单一证素(666次);组合类别按照频次排序依次为实性证素(3 465次)、虚实夹杂证素(3 269次)、虚性证素(502次)。见表1。

表1 证候要素频次、频率统计

2.3 药物频次统计 123味中药共计使用频次1 162次。使用频次前30味的具体药物见图1。排前5位的中药依次为丹参70次(63.06%)、川芎69次(62.16%)、甘草54次(48.65%)、黄芪53次(47.75%)、当归50次(45.05%)。

图1 使用频次前30味的具体药物(次)

2.4 药物种类及性味归经分布情况 123味中药按功效归纳为活血化瘀药(307次)、补气药(186次)、理气药(107次)等21类。性味归经频次统计显示:药性温性(416次)最多,其次为平性(248次)、微寒(228次)、寒性(129次)、微温(110次)、凉性(29次)、大热(2次);五味以甘味(603次)为主,其次为苦味(486次)、辛味(346次);归经以肝(621次、53.44%)、肺(507次)、脾(505次)、心(504次)为主。见图2。

图2 药物功效、四气、五味、归经情况

2.5 高频药物关联规则分析 对30味高频药物间关联强弱联系进行网络图分析,连线之粗细与药物间的关联紧密程度成正比,连线越粗表明2种药间的关系越紧密。见图3。对使用频次较高的前30味中药按设置条件进行关联规则分析,支持度表示该药对在数据库中所占的比例,支持度越高表明该药对的出现频率越高;而置信度越高代表有前项的一组数据中后项也出现的概率越高。其中2项药对11个,支持度最高的为“川芎-当归”;3项药对组合29个,支持度最高的为“红花-桃仁-川芎”;4项药对组合18个,支持度最高的为“当归-桃仁-红花-川芎”;5项药对组合4个,支持度最高的为“当归-桃仁-赤芍-红花-川芎”。见表2。

续表2 高频药物Apriori关联分析情况

图3 高频药物关联规则网络

2.6 高频药物系统聚类分析 对高频药物进行聚类分析,得到高频中药聚类分析树状图。见图4。结合稳定型心绞痛的病因病机及聚类结果,可分为4个新方。见表3。

表3 中医药治疗稳定型心绞痛的新方组合

3 讨论

稳定型心绞痛属于中医“胸痹心痛”的范畴,因年老体衰、劳累过度、情志不畅、饮食不节等因素引起心血瘀阻,导致心脉不通,见胸闷、胸痛等症;主要病机为胸阳不振,阴寒上乘阳位,痹阻心脉,正如《金匮要略》所言“阳微阴弦”;西医治疗主要以药物治疗为主,其短期疗效确定,但部分药物长期服用易产生耐药性及其他不良反应。近些年来的临床研究发现,中医药治疗稳定型心绞痛疗效显著,可明显改善生命质量,具有不良反应小的特点。

图4 高频药物系统聚类分析图

本研究对105篇临床观察和随机对照研究文献中的中医证型进行统计分析,共涵盖证型21种,其中气虚血瘀、痰瘀互结、气滞血瘀等证出现频率较高;证素以实性为主,血瘀最常见;虚性证素则以气虚为多,证素间以虚实夹杂组合为主,少见单一证素。频数分析显示,使用次数较多的药物为丹参、川芎、甘草、黄芪,四气以温、平居多,五味以甘、苦、辛为主,归经以肝、肺、脾、心为主,其中肝主疏泄、肺朝百脉、脾主运化、心主血脉,与中药性味功效相配合,调达气机、推动血脉,从而缓解心绞痛。使用最多的药物类别为活血化瘀与补气药,其中丹参为活血化瘀药的代表药物,活血行气,为血中之气药,善治胸中之痛;黄芪补气行血养血,善治以正气亏虚、心脉失养为主的“不荣则痛”。

综合分析表明,临床上稳定型心绞痛患者以痰瘀互结证偏多,用药注重活血药物如丹参、补气药物如黄芪等组合使用,也兼顾随证配伍理气、清热等药物,符合中医补虚泻实的基本治法。

3.1 稳定型心绞痛用药规律分析

3.1.1 治疗以活血化瘀之法为要 本研究结果表明,在稳定型心绞痛中出现频次较高的证型有痰瘀互结、气滞血瘀、心脉瘀阻、痰浊血瘀等,大都包含血瘀证;其证素以血瘀频次最高(42.94%);用药以活血化瘀药(26.42%)为主。《素问·痿论》云“心主身之血脉”,在心气的推动、固摄下,血液行于脉内,营养全身,维持人体正常的生命活动。若心气失司、脉道不利或外邪所伤,导致心脉不通,易见心悸怔忡、胸部刺痛,舌紫暗,脉涩或结代等血瘀证,正所谓“有诸形于内,必形于外”。此外,现代微循环、血液流变学、血管造影等检查手段的应用,也进一步证实了血瘀证在心血管疾病中的存在。因此,治疗心系疾病当以活血化瘀之法为要,畅通血脉、祛除瘀滞、通络止痛,即“疏其血气,令其调达”(《素问·至真要大论》)。

现代药理学研究表明,活血化瘀中药通过扩张血管、降低血管阻力等机制改善血液流变学,可扩张冠状动脉、降低心肌耗氧量以改善心功能[7],如丹参中的水溶性酚酸类为扩张血管、改善微循环的主要有效成分,与中医学“活血祛瘀”的功效相对应[8];川芎嗪可通过抗氧化、维持线粒体能量代谢和UCP3相关的信号通路有效减轻心肌缺血再灌注损伤[9]。稳定型心绞痛虽多见血瘀证,但在临床中应辨清证候,灵活运用。

3.1.2 强调理气通滞 在稳定型心绞痛用药规律研究中发现,气滞血瘀证的出现与理气药的使用较常见。《素问·调经论》指出:“五脏之道皆出于经隧,以行血气,血气不和,百病乃变化而生。”可见气与血的关系紧密,在机体正常运行中发挥重要功能。《素问·血营气卫论》中记载“气为血之帅,气行则血行,气止则血止……气有一息之不运,则血有一息之不行”,“血瘀”这一病理产物以“气滞”为先决条件,“气”为物质基础,“滞”为功能障碍[10]。

在稳定型心绞痛的发生发展中,气机失调可致血瘀,血行不畅,津液不利,又会加重痰浊瘀滞,导致痰瘀互结、痹阻心脉[11]。由此可见,调畅气机可畅通心脉,亦可防治邪气入里,病机演变。治疗稳定型心绞痛常用的理气药:柴胡有疏利、发散之性,郁金善疏肝行气以解郁,枳壳多理气宽中、行滞消胀。其中,柴胡可通过氧化应激反应、抗炎、抑制凋亡信号通路等多个信号通路发挥抗炎、抗抑郁、保护心脏等作用[12-13]。然而,理气药多辛温香燥,易耗气伤阴,气弱阴虚者应慎用。

3.1.3 注重化痰降浊 在稳定型心绞痛证候分析中,痰瘀互结证型出现频次较高;对所有证型进行证素分析后发现,实性证素中,痰浊位居第2位。《景岳全书》指出:“痰涎之作,必由元气之病。”百病多由痰作祟,年老者体虚日久,脏腑功能虚衰,若心气不足,血脉运行失常,津液输布失司则凝结成痰,痹阻心脉遂成胸痹;且痰浊致病广泛,有阻滞气血运行、易蒙蔽心神等特点,是气血津液和水谷代谢的异常产物,在稳定型心绞痛致病过程中参与广泛[14]。因此,治痰在稳定型心绞痛的治疗中尤为重要。

《症因脉治》云:“胸痹之因,饮食不节,饥饱损伤,痰凝血滞,中焦混浊,则闷食闷痛之症作矣。”痰浊郁滞作为稳定型心绞痛反复发作的重要因素,常和瘀血同时出现,共同致病。痰和瘀均为阴邪,二者相互影响,正如朱震亨提出的“痰挟瘀血,遂成窠囊”,在治疗上主张“痰瘀同治”。在治疗稳定型心绞痛高频药物中,瓜蒌、薤白活血化痰,宽胸散结。现代药理学表明,瓜蒌有扩张冠脉、改善微循环的作用,薤白有抗菌及保护血管内皮等作用[15-16]。

3.1.4 佐以益气通脉 分析结果表明,在稳定型心绞痛中频次最高证型为气虚血瘀证,且虚性证素中以气虚频次最高,可见气虚在稳定型心绞痛的发生发展中参与广泛。“手少阴气绝,则脉不通,脉不通则血不流”(《灵枢·经脉》),心气盛则血脉运行通畅,若气虚无力鼓动血行,凝滞而成瘀血。《医林改错》也提出:“元气即虚,必不能达于血管……血管无气,必停留而瘀。”气虚为阳虚之始,气虚日久阳气虚衰,脉道无以温运,血流不畅,久而成瘀,临床常见胸痛、面色晄白、气短乏力、舌质紫、苔薄白、脉涩等症。因而,益气通脉是治疗稳定型心绞痛的治则之一。

心脏的正常生理功能有赖心气充沛、脉道流利,若心气虚衰,瘀阻心脉致稳定型心绞痛时,临床重用黄芪、人参以补心气,通脉道,从而改善心肌血液循环,缓解胸痛。“黄芪,入肺补气,入表实卫,为补气诸药之最,是以有芪之称”(《本草求真》),黄芪有益气养血、通调血脉之效。“久病之余,元气亏损,人参兼能固元气”,元气是人体根本之气,人参可补益气血、补固元气。黄芪、人参相须为用,可有效滋补脏腑之气。然而,在使用补气药时应仔细辨证,临床常重用黄芪、党参以治疗心气虚弱、心阳不足者;若发病日久、元气亏损者,应选用人参补元气。现代药理研究显示,黄芪可扩张冠状动脉,同时可调节免疫功能,改善心脏功能[17];人参中的人参蛋白在提升免疫、抗氧化等方面具有重要作用[18]。因此,在诊治稳定型心绞痛时应活血化瘀、理气通滞、化痰降浊、益气通脉,随证加减。

3.2 药物关联规则及聚类分析

关联规则分析发现,关联强度强的药物组合,以丹参、川芎、当归、桃仁、红花、赤芍为主,为桃红四物汤的核心药物组成。桃红四物汤出自《医宗金鉴》,由四物汤加桃仁、红花组成,活血化瘀、养血活血,治疗各种血瘀证。《成方便读》指出:“然血虚多滞,经脉隧道不能滑利畅通,又恐地、芍纯阴之性,无温养流动之机,故加以当归、川芎,辛香温润,能养血而行血中之气者以流动之。”桃红四物汤方义重在祛瘀,兼养血行气,桃仁、红花作为方中君药,二者合用以其破血之力活血化瘀。熟地黄、赤芍滋阴养血,可增补血之力。当归辛散,养血活血;川芎温燥,活血行气;当归偏养血和血,川芎偏行气散血;二者配伍,兼有活血、养血、行气,且润燥相济,使祛瘀而不伤气血,养血而免血壅气滞,正如《医宗金鉴》言:“当归、川芎为血分之主药,性温而味甘辛,以温能和血,甘能补血,辛能散血,古人俱必以当归君川芎……故用以佐当归而收血病之功,使瘀去新生,血各有所归也。”全方配伍祛瘀血,生新血,调畅气机,近年来被广泛应用于治疗冠心病,对稳定型心绞痛的治疗效果显著。基础研究表明,桃红四物汤具有保护心肌细胞、抗凝血、降血脂、改善血管内皮细胞功能等作用[19-20]。

前30味高频药物聚类结果显示,治疗稳定型心绞痛的高频药物组合可分为7类。结合稳定型心绞痛的病因病机及聚类结果,分为4个新方,具体如下。

3.2.1 Ⅰ类+Ⅲ类 瓜蒌、薤白、半夏、桂枝、陈皮、茯苓、白术,为瓜蒌薤白半夏汤加减。瓜蒌能宽胸理气、涤痰通滞,薤白可行气止痛、通阳散结,半夏发挥其燥湿化痰之效,三者配伍具有散痰浊、宣气机的功效。新处方在此基础上加桂枝温阳散结,对其阳虚较轻者,常选用桂枝、薤白作为对药,桂枝味辛、性温,可资阳化气以温通胸中之阳;薤白味辛、性温,有宣通阳气、散结导滞之效;二者相须为用,可增强温阳通络、散寒止痛之功[21]。陈皮理气燥湿,茯苓渗湿化浊,白术燥湿健脾,使气畅浊消,三者同出于六君子汤中,茯苓甘淡,健脾渗湿,与白术相配伍,前者补中健脾,守而不走,后者渗湿助运,走而不守;二者相辅相成,健脾助运相得益彰[22]。同时佐以陈皮,以行气和胃、健脾燥湿,增强益气化痰之效。全方共奏开胸散结、化浊降痰之效。

3.2.2 Ⅱ类+Ⅳ类 人参、香附、枳实、郁金、甘草。人参大补元气,使气得彰,保证机体正常功能的运行;香附为气病之主司,可通胸中之气,进而推动运行,使气得通,血能行;枳实善破气,效力较枳壳更甚,《本草衍义补遗》有言:“枳实泻痰,能冲墙倒壁,滑窍泻气之药也。”主治积滞内停,痞满胀痛,在气滞型心绞痛中运用广泛[23];郁金行气解郁,可缓解心绞痛所产生的情绪问题;香附与郁金相配,香附解郁行气,郁金凉心热、散肝郁,治血气诸痛,共奏调气理血、解郁清心之效。四者配伍使气机得以正常运行,血行通畅,改善胸闷胸痛等症。

3.2.3 Ⅴ类+Ⅵ类 三七、延胡索、水蛭、丹参、葛根、山楂、黄芪、党参、麦冬。三七具有散瘀止血、消肿止痛的功效,正如《玉楸药解》有言“和营止血,通脉行瘀,行瘀血而敛新血”是活血化瘀、通络止痛的良药;“丹参色赤味苦,气平而降,阴中之阳也,入手少阴、厥阴经,心与包络血分药也”(《本草纲目》),丹参苦微寒,苦降开泄以散瘀,凉寒清热以凉血;延胡索活血、行气、止痛,祛瘀与行气并举,行血与养血相协,血气自通,脉络乃畅,痹痛自除,以达活血化瘀之效,可缓解心胸疼痛症状。黄芪、党参补益肺脾之气血,补气行血、养血通痹;麦冬、葛根养阴生津、通经活络,共同配伍可治气虚血瘀之证。黄芪-葛根药对相合,有益气升清通脉之效。药理学研究表明,黄芪注射液联合葛根注射液可显著抑制心肌细胞凋亡,对心肌病变具有保护作用[24]。

3.2.4 Ⅶ类 柴胡、枳壳、桔梗、川芎、赤芍、红花、桃仁、当归、地黄,为血府逐瘀汤加减。血府逐瘀汤出自《医林改错》,用以治疗“胸中血府血瘀”所致诸症。桃仁、红花活血化瘀,配伍川芎升阳行气,当归佐助滋阴养血,柴胡、枳壳、桔梗以辛散行气,引祛瘀药散布于胸中,改善血瘀胸胁、气机不利之症。方中活血与行气之药相配,给邪以出路,使血活气行;祛瘀与养血同施,清血分瘀热,从而使瘀血去而又不伤阴血,使瘀化热消,阴血得养;升降兼顾,既升达清阳,又降逆下行,使气血调和。诸药相互配合,为治胸中血瘀证之良方。研究发现,血府逐瘀汤可从多成分、多靶点、多通路治疗心绞痛,分子机制可能涉及抑制炎症反应、抗血小板激活等方面[25-26]。

综上所述,本文通过分析中英文主流数据库中近30年来中医药治疗稳定型心绞痛的临床文献,初步总结了现代中医治疗稳定型心绞痛的用药规律,为临床治疗稳定型心绞痛提供参考依据。此外,本研究为基于高频药物展开分析,对于低频药物的价值仍需回归到临床,进行个性化挖掘,以期更好地指导临床。

利益冲突声明:无。