《昆虫记》:探索生命的昆虫史诗

2023-12-29本刊编辑

导 语

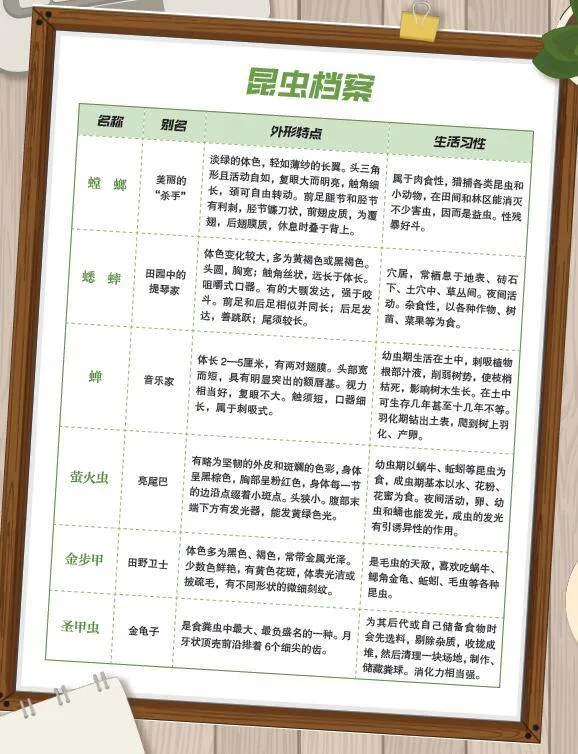

纵观自然万物,昆虫几乎遍布了世界的每一个角落,天上飞的、地上爬的、潜伏在地下暗处的,密密麻麻,不计其数。当你看到在空中滑翔的蜻蜓、飞舞的蝴蝶,听到夏夜清脆的蝉鸣,是会产生浪漫的遐想,还是会去探索它们的神秘?

被世人誉为“动物心理学的创导人”的让-亨利·法布尔,兼有浪漫的情怀和孜孜不倦的探索精神,一生痴迷于研究昆虫。即使是面对一只小小的蝉,他也不厌其烦地进行了长达四年的漫长观察与实验,并且用优美的笔触记录了一个奇妙的昆虫世界。

昆虫,是自然界众多的平凡子民之一。宇宙遥远,而昆虫离我们很近。通过《昆虫记》,我们能深刻感受昆虫世界里生命的珍贵,进而思索人类的价值观。本期名著赏析,将带领大家一起走进法布尔浪漫的昆虫世界。

阅读之思

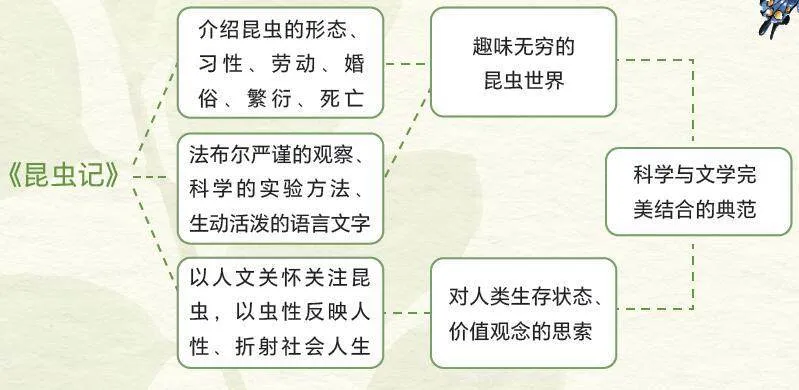

《昆虫记》是统编版八年级上册语文教科书中的指定阅读书目。《昆虫记》被誉为“昆虫的史诗”,蕴含了深刻的内涵,在自然科学和文学史上都具有重要的地位,是科学思想与人文思想的完美结合。阅读这本名著,可以帮助我们解决文学阅读多、科普阅读少的问题,还能引发我们对生命的思考。

作者名片

让-亨利·法布尔(1823~1915),法国著名的昆虫学家、文学家、博物学家,以《昆虫记》一书闻名于世。身为现代昆虫学的先驱,法布尔以研究膜翅目、鞘翅目、直翅目而闻名,被誉为“科学界的诗人”“昆虫学界的荷马”“昆虫学界的维吉尔”。1911年,法布尔凭借《昆虫记》一书被法国文学界推荐为诺贝尔文学奖候选人。可惜奖项还未来得及公布,法布尔便与世长辞。1915年,92岁的法布尔在他钟爱的昆虫的陪伴下,静静地长眠于荒石园。

写作背景

法布尔一生除了教书,就是在广阔的田野对昆虫等生物进行观察。1879年,法布尔用自己的积蓄买下了位于法国塞利尼昂的荒石园。这是一块不毛之地,但同时又是昆虫钟爱的土地。这里除了供家人居住外,还有他的书房、工作室和实验场,是他用田野实验方法研究昆虫的场所。在这里,法布尔一边观察和实验,一边整理前半生研究昆虫的观察笔记、实验记录和科学札记,最终完成了《昆虫记》。

作品介绍

《昆虫记》是一部概括昆虫的种类、生活习性、劳动、繁衍等的昆虫学巨著,同时也是一部富含知识、趣味、美感和哲理的文学宝藏。

全书共十卷,每个章节都详细、深刻地描绘了一种或几种昆虫的生活,同时收录一些讲述作者经历、回忆往事的传记性文章,既详尽地记录了法布尔的研究成果,又记载着他痴迷昆虫研究的动因、生平抱负和生活状况等。如果换一种角度看,不妨把《昆虫记》当作一部非常奇特的自传,昆虫只不过是法布尔研究经历的证据、传记的旁证材料。

主题思想

《昆虫记》以其丰富的内涵,唤起人们对万物、对人类和对科普的深刻省思。法布尔依据自己毕生从事昆虫研究的经历和成果,以人性观照虫性,以虫性反映社会人生。

全书通过描绘各种昆虫的外部形态和生物习性,记录各种昆虫的生活和为生存以及繁衍所进行的斗争,既表达了作者对生命和自然的热爱和尊重,又传播了科学知识,体现了作者细致入微、孜孜不倦的科学探索精神。

艺术特色

1.逻辑清晰,严谨求实。作者通过一步步的观察与实验,不断证实自己的判断,逻辑严明清晰,疑问与答惑上下贯之。

2.通俗易懂,生动有趣。作品具有诗情画意的散文笔调,语言表达生动活泼,使昆虫的形态跃然纸上,充满阅读趣味。

3.科普作品+文学经典。作者怀抱人文精神去探索昆虫世界的奥妙,既具有科学的理性,又具有文学的感性,能够引发读者对生命与人性的思考。

《昆虫记》最大的特点是用虫性彰显人性。作者虽然记录的是昆虫生活,但以人类的视角来看,昆虫的性格突显的是人的性格,昆虫的生活习性折射的是社会人生。如果要用一句话来概括《昆虫记》的主题,那就是——“一部谱写昆虫生命的诗篇”。

阅读方法

★方法1 快速阅读法

阅读前,可先做好充分准备,用“一目十行”阅读法搜寻一些专业性较强的概念、术语,然后查找工具书或相关资料,把握其含义,以加快阅读速度。

★方法2 跳读精读法

在阅读时,我们可以将陶渊明的“不求甚解”与“每有会意,便欣然忘食”二者结合,对内容类似的,或者兴趣不是很高、难度比较大的,采取跳读与选读;对自己感兴趣的章节,进行细读精读。比如《蝉和蚂蚁的寓言》《豌豆象》《金步甲的婚俗》等篇目,一看标题就能唤起读者好奇心,可以深入文本,进行精读。

★方法3 拓展延伸法

在掌握一些常识性的知识后,我们可以大胆质疑,拓展延伸,把阅读引向更深层次。如蝉和蚂蚁都是我们比较熟悉的昆虫,国内外不少科学家和文学家都写过关于它们的作品,试找出一篇读读,比较它们之间的异同。

如:庞余亮的《小虫子》与法布尔的《昆虫记》两者的异同。

《小虫子》:非研究的、非科普的,而是生活的、有趣的。

《昆虫记》:既是科学的、写实的,又是有趣的、哲理的。

★方法4 趣味探究法

在阅读《昆虫记》时,不仅要关注它所介绍的科学知识,更有必要关注其人文关怀和艺术趣味。因为它让你在获得真知的同时,也可以得到善的感染和美的熏陶。

精彩片段01

螳螂捕食(节选)

当我看到笼子里的螳螂一见到面前的各种猎物便勇猛地冲上前去的劲头儿,我便毫不怀疑它们在野地里遇见类似对手时也一定是毫不畏缩的。如同在我的金属网罩中它尽享我慷慨奉上的美味一样,在荆棘丛中,它必定是毫不客气地享用偶然送上门来的肥美猎物的。对大猎物的这种捕猎充满危险,这绝不是心血来潮之举,应该是它习以为常的事。然而,这种捕猎似乎并不多见,因为机会不多,也许这是螳螂的一大憾事。

各种各样的蝗虫,还有蝴蝶、蜻蜓、大苍蝇、蜜蜂以及其他中不溜儿的昆虫,都是它日常所能抓到的猎物。反正,在我的笼子里,大胆的女猎手在任何猎物前都没有退缩过。无论是灰蝗虫还是螽斯,也无论是圆网蛛还是冠冕蛛,迟早都逃不脱它的利爪,在它的锯齿内动弹不得,被它津津有味地嚼食。这种情形是值得讲述一下的。

一看见罩壁上傻乎乎靠近的大蝗虫,螳螂痉挛似的一颤,突然摆出吓人的姿态。电流击打也不会产生这么快的效应的。①那转变是如此突然,样子是如此吓人,以致一个没有经验的观察者会立即犹豫起来,把手缩回来,生怕发生意外。即使像我这么已习以为常的人,如果心不在焉的话,遇此情况也不免吓一大跳的。这就像是突然从一个盒子里弹出一种吓人的东西,一种小魔怪似的。

鞘翅随即张开,斜拖在两侧;双翼整个儿展开来,似两张平行的船帆立着,宛如脊背上竖起阔大的鸡冠;腹端蜷成曲棍状,先翘起来,然后放下,再突然一抖,放松下来,随即发出噗噗的声响,宛如火鸡展屏时发出的声音一般,也像是突然受惊的游蛇吐信时的声响。②

螳螂的身子傲岸地支在四条后腿上,上身几乎呈垂直状。原先收缩相互贴在胸前的劫持爪,现在完全张开,呈十字形挺出,露出装点着排排珍珠粒的腋窝,中间还露出一个白心黑圆点。③这黑的圆点恍如孔雀尾羽上的斑点,再加上那些象牙质的纤细凸纹,是它战斗时的法宝,平时是密藏着的,只是在打斗时为了显得凶恶可怕,盛气凌人,才展露出来。

螳螂以这种奇特姿态一动不动地待着,目光死死地盯住大蝗虫,对方移动,它的脑袋也跟着稍稍转动。④这种架势的目的是显而易见的:螳螂是想震慑、吓瘫强壮的猎物,如果后者没被吓破了胆的话,后果将不堪设想。

它成功了吗?谁也搞不清楚螽斯那光亮的脑袋里或蝗虫那长脸后面在想些什么。它们那麻木的面罩上没有任何的惊恐呈现在我们的眼前。但是,可以肯定被威胁者是知道危险的存在的。它看见自己面前挺立着一个怪物,高举着双钩,准备扑下来;它感到自己面对着死亡,但还来得及时它却并没有逃走。它本是个长腿的蹦跳者,善于高跳,轻而易举地就能跳出对方利爪的范围,可它却偏偏蠢乎乎地待在原地,甚至还慢慢地向对方靠近。(来源:人民文学出版社《昆虫记》,译者陈筱卿,有改动)

名著笔记

①用“电流击打”比喻螳螂的“痉挛”一颤,生动形象地说明了螳螂面对大蝗虫时转变的速度之快,反应之强烈。

②这一段细节描写,从动作、形态、声音等不同角度对螳螂进行刻画,立体展现了螳螂狩猎时的状态。

③用动作描写,将螳螂凶恶可怕、盛气凌人的形象完全展露出来。

④说明螳螂在攻击猎物前一般先采取恐吓、震慑的手段企图将猎物吓瘫。

思考空间

1.法布尔通过观察,发现了螳螂的哪些特点?

2.阅读文章后,思考一下螳螂捕食的故事有哪些寓意?

精彩片段02

田野地头的蟋蟀(节选)

八月里,在尚未被三伏天的烈日烤干的草地上的一小块绿洲的落叶中,我发现了已经长大了的小蟋蟀,与成年蟋蟀一样全身墨黑,初生时的白带子已经全褪去了。它居无定所,一片枯叶、一片砖瓦足可以遮风避雨,犹如不考虑何处歇足的流浪民族的帐篷一样。①

直到十月末,初寒来临,它才开始筑巢做窝。据我对囚于钟形罩中的蟋蟀的观察,这个活儿非常简单。蟋蟀从不在其中的一个裸露地点筑巢,而总是在吃剩的莴苣叶遮盖着的地方做窝,莴苣叶代替了草丛,作为隐藏时不可或缺的遮檐。

蟋蟀工兵用前爪挖掘,利用其颚钳挖掉大沙砾。我看见它用它那有两排锯齿的有力的后腿在蹬踢,把挖出的土踹到身后,呈一斜面。这就是它筑巢做窝的全部工艺。②

一开始活儿干得挺快。在我的囚室的松软土层里,两个小时的工夫,挖掘者便消失在地下了。它还不时地边后退边扫土地回到洞口。如果干累了,它便在尚未完工的屋门口停下来,头伸在外面,触须微微地颤动着。休息片刻之后,它又返回去,边挖边扫地继续干起来。③不一会儿,它又干干歇歇,歇息的时间也越来越长,我观察的劲头儿也随之减低了。

最紧迫的活计完成了。洞深两寸,目前已够用了,余下的活计费时费力,得抽空去做,每天干点儿。天气日渐转凉,自己的身体在渐渐长大,巢穴得逐渐加深加宽。即使到了大冬天,只要天气暖和,洞口有太阳,也能常常看见蟋蟀在往外弄土,说明它在修整扩建巢穴。到了春光明媚时,巢穴仍在继续维修,不停地修复,直至屋主去世为止。(来源:人民文学出版社《昆虫记》,译者陈筱卿,有改动)

名著笔记

①运用比喻的修辞手法,生动形象地展现蟋蟀居无定所的生活习性。

②用动作描写简单明了地展现蟋蟀筑巢做窝的全过程。

③运用拟人的修辞手法,表明蟋蟀和人一样,懂得合理分配休息和工作时间。

思考空间

1.找一找文中描写的蟋蟀的特点,并把它记录下来。

2.通过蟋蟀筑巢的故事,你获得了哪些感悟?

· 阅读打卡挑战 ·

任务一 :生活观察 难度指数 :★

选择一种你喜欢的昆虫,观察一下它们的特点,看看它们是否如《昆虫记》所记载的那样。

_____________________________________________________________________________________

任务二 :问题推理 难度指数 :★★

阅读《昆虫记》第十一章《豌豆象》,思考一下:为什么豌豆象妈妈要用“粗放式播种”的方式去安放幼虫?作者是如何一步步推理得出答案的?请简述,如果感到困难,可以借助提示关键词填写。

常见的两种产卵形式:__________________________________________________________________________

豌豆象的问题:__________________________________________________________________________

作者的推测:__________________________________________________________________________

提示关键词:劳动者、寄生者、蚕豆、山黧豆、豌豆……

任务三 :现实思辨 难度指数 :★★★

豌豆象幼虫的生存法则是:努力向前、优先到达豆粒中心,成为幸存者。从这种“物竞天择”的生存方式里,你获得了哪些体会?

________________________________________________________________________________________________________________________________

任务四 :情境速答 难度指数 :★★★★

昆虫世界要评选“最强大脑”“音乐大师”“劳动模范”“最美佳丽”,请你从法布尔的《昆虫记》中挑选一种昆虫参加其中一项评比,结合《昆虫记》相关内容,写一份推荐词。

例:我推荐红蚂蚁参评“最强大脑”。红蚂蚁具有神奇的记忆力,能凭着对沿途景物的记忆找到回家的路。即使出征的路途很长,需要几天几夜,但只要沿途不发生变化,它们也照旧能记住回家的路。

阅读收获

结 语

昆虫与人类都是自然界的生灵。《昆虫记》中昆虫们的一举一动,都被赋予了人的思想感情,它们与人类有着丝丝缕缕的相通之处。希望大家能够在阅读《昆虫记》的过程中,更加理解昆虫的神秘,感知生命的伟大。