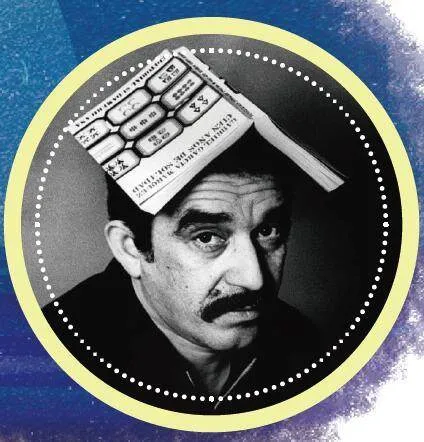

马尔克斯的“孤独”星球

2023-12-29本刊编辑

纪念加西亚·马尔克斯逝世九周年

无论走到哪里,都应该记住,过去都是假的,回忆是一条没有尽头的路,一切以往的春天都不复存在,就连那最坚韧而又狂乱的爱情归根结底也不过是一种转瞬即逝的现实。唯有孤独永恒。

——《百年孤独》

多年以后,路过书店,我们还是会回想起第一次翻看加西亚·马尔克斯的下午,或许还能经由虚幻和现实交杂的通道,抵达文字所至之处——《百年孤独》里那个灵魂小镇,曾经没有人见过冰、连下了四年十一个月零两天大雨的马孔多。

加西亚·马尔克斯生平

●【出生地】1927年3月6日出生于哥伦比亚阿拉卡塔卡。

●【启蒙】7岁开始读《一千零一夜》。

●【教育】1947年,进入波哥大大学攻读法律,并如饥似渴地阅读西班牙黄金时代的诗歌。

●【职业】 1959年,马尔克斯为古巴通讯社“拉丁社”工作,1960年任古巴拉丁通讯社记者。

●【好友】马尔克斯与古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗有很好的私交。

●【奖项】1982年,马尔克斯获诺贝尔文学奖。

●【患病】1999年,患淋巴癌,此后文学产量剧减,2006年1月宣布封笔。

●【去世】2014年,马尔克斯去世,享年87岁。

创作经历

●《枯枝败叶》1955年,马尔克斯因连载文章揭露被政府美化了的海难而被迫离开哥伦比亚,任《观察家报》驻欧洲记者,同年发表第一篇长篇小说《枯枝败叶》。

●《百年孤独》1967年,《百年孤独》出版后,立即被评论家誉为一部杰作。马尔克斯说:“要是没有妻子,我永远写不成《百年孤独》。”

●《霍乱时期的爱情》1985年,《霍乱时期的爱情》发表,被马尔克斯称为“一个老式的幸福的爱情故事”。

●《里丁智利历险记》1986年,马尔克斯的报告文学《里丁智利历险记》第一版被智利政府在圣地亚哥公开销毁,不过这一事件保证了它后来几版的畅销。

拉美小镇走出的文学青年

1927年3月6日,马尔克斯生于哥伦比亚加勒比地区一个名为阿拉卡塔卡的小镇。10岁以前,马尔克斯基本都与外祖父母生活在一起。

中学时代,马尔克斯是一个典型的文学青年,他那时爱好诗歌。

1947年2月,马尔克斯成为波哥大哥伦比亚国立大学法律系的新生,但他很快就把手中的法典换成了文学作品集。一天,马尔克斯在翻看卡夫卡的《变形记》时,“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲壳虫……”迎面而来的一段话,让他茅塞顿开:原来小说可以这样写!这样,我也能写……外婆就是这样讲故事的!

第二天,马尔克斯完成了平生第一篇小说《第三次无奈》。自此以后,马尔克斯立志要成为一位小说大家。

因为国内政变,马尔克斯无奈休学做起了记者,先后供职于哥伦比亚的《先驱报》和《观察家报》。当时他“害羞,怕黑暗,老做令身心俱损的噩梦。每日强制要求自己像木匠那样工作,以拼搏精神和誓当一位杰出作家的强烈愿望,学习如何写作”。

《枯枝败叶》是马尔克斯真正意义上的处女作。他说:“从写《枯枝败叶》的那刻起,我要做的唯一一件事,便是成为这个世界上最好的作家,没有人可以阻拦我。”

一个讲故事的人

2002年,年逾七旬的马尔克斯发表了他生平唯一的自传《活着为了讲述》。这一次,他要讲述属于他自己的故事。

在谈论马尔克斯和他的文学作品时,绕不开的一定是他的小说里天马行空又充满魔幻的故事。不论是《百年孤独》中忙碌而惆怅的布恩迪亚家族,还是《霍乱时期的爱情》里弗洛伦蒂诺与费尔米娜辗转曲折的情感纠葛,人物的参与都让故事的线条更为流畅,人物也在故事的发展中得到了丰满。在熟悉《百年孤独》《霍乱时期的爱情》的叙事特点和语言风格之后,再读马尔克斯的相关作品,你将触摸到这位哥伦比亚作家的文学世界里那开满寓言的花朵,嗅到油墨间散开的原始而诱人的气息。

“魔幻”童年是创作根源

喜欢挖花园泥土吃的妹妹;再也下不了象棋的比利时人;志同道合,又和而不同的媒体同事;尖酸苛刻,又不吝溢美之词的前辈;违背原则对他故意偏袒的导师……你几乎可以从这些人身上,看到马尔克斯经历的一切。

作为一名合格的“讲故事的人”,马尔克斯用他的经历讲述他的故乡、他的民族的故事。时至今日,世人依旧认同他是举世闻名的魔幻现实主义文学大师,一个将“神话”带入现实的召唤师,但同时,他也只是一个爱讲故事的孩子。

马尔克斯曾形容,童年的经历为他日后的创作提供了源源不断的养分:“我一生中那些重要时刻和细节,都隐藏在故乡这座充满鬼魂的宅子里。那些房间里的点点滴滴、那些无中生有的记忆,一直萦绕在我脑海里。多少年来,几乎每晚入梦,醒来时总是心悸。故乡的草木唤起了我的灵感,摧枯拉朽,让我受益终生。”

那些看似荒谬又略带曲折的故事,鲜活了人物性格,带领读者走进了一个奇异又绚烂的文学世界。

很多作家是影子,马尔克斯是投下影子的人

1982年,马尔克斯在中国引起了广泛关注,因为当年他获得了诺贝尔文学奖。

马尔克斯的《百年孤独》如同平地惊雷,在中国文坛产生了“爆炸效应”。“多年以后,站在行刑队面前的时候,奥雷良诺·布恩迪亚上校想必会记起父亲领他去看冰块的那个遥远的下午。”《百年孤独》这个开卷句式,曾频繁出现在二十世纪八九十年代的中国作家笔下,从莫言的《红高粱》到苏童的《1934年的逃亡》、余华的《难逃劫数》,再到陈忠实的《白鹿原》,甚至在余华2007年的新作《兄弟》的开篇中,也重复着这样的“马尔克斯式”的句式。

对于这一代中国作家来说,马尔克斯和他的《百年孤独》具有启示录一般的意义,中国由此开启了一个全新的魔幻现实主义创作时代。

人们开始意识到,小说原来可以这么写——人鬼不分、时序颠倒、现实和梦幻交织……《百年孤独》一时间成了中国作家的“典范”。

在中国,不少年轻的作家是在学习模仿马尔克斯的写作手法后,逐渐走上文学创作道路的。

莫言在谈及马尔克斯的著作《百年孤独》时曾说:“它启发我向自己的民间寻根溯源,也只有这样才能避开外国文学的影响。我的中篇小说《球状闪电》《金发婴儿》都有模仿魔幻现实主义的痕迹。”

作家陈忠实谈到对他影响最大的外国作家作品是马尔克斯的《百年孤独》。其实不必看陈忠实的自白,只需摊开《白鹿原》和《百年孤独》,就非常容易找到答案。两者不仅有非常相似的开头,同样是讲述一个家族几代人的兴衰,而且从细节上看也有诸多共通点:《百年孤独》里是找“路”,《白鹿原》里是找“鹿”;《百年孤独》里有黄蝴蝶,《白鹿原》里有蛾子;《百年孤独》里有个先知叫墨尔斯阿德斯,《白鹿原》里有个先知是私塾先生……

生活不是我们活过的日子,而是我们记住的日子

马尔克斯童年的故乡,“镇子沿河而建,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑如史前巨蛋”,香蕉公司热闹繁荣,街头人声鼎沸。十多年后,再次站在这片土地上,马尔克斯看到的却是“热浪滚滚,看什么都像隔着一层流动玻璃。目力所及之处,无生命迹象,到处都蒙着一层薄薄的、滚烫的灰尘。”巨大的差异让马尔克斯感到无助,回忆美不胜收、现实百孔千疮,这就是时间与生活的力量,让他想起了儿时所有记忆深刻的事。

外公是马尔克斯小说中出现最多的人物原型。“他是我们家族,母系社会中奉行大男子主义的典范。”外婆有一套独特的释梦方式,通过给自己和别人解梦,掌控着家族中每个人的日常行为,决定着宅子里的生活。童年的马尔克斯圆滑狡黠,用他自己的话说:“我都4岁了,面色苍白,若有所思,满嘴胡言乱语。为了逗客人开心,我唱歌、学鸟叫,甚至说谎。大人间的谈话成为我最理想的灵感来源,我先听来,然后拆散、打乱、隐去出处,再说给大人听,我所言即他们心中所想,听者无不愕然。如今我发现,那些简简单单的话,是我文学生涯中的第一个成就。”

为了讲好这些故事,马尔克斯在离开故土的岁月里一直笔耕不辍。他试图用笔记录下那些过去的日子,以及当下正在发生的人与事。在离开哥伦比亚之后,马尔克斯当过记者,做过电影脚本创作,而他的文学创作之旅,却一直未能停下。这些工作经历和见闻,更像是一笔财富,拓宽了他对人物的理解,丰富了他的想象力。故事中的人和事与现实混淆,彼此印证。正如马尔克斯所说:“生活不是我们活过的日子,而是我们记住的日子。”

马尔克斯的马孔多镇:虚构的神奇世界

瑞典文学院宣布将1982年诺贝尔文学奖颁发给马尔克斯,授奖理由是马尔克斯在小说中“创造了一个独特的天地,那个由他虚构出来的小镇。那里汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活,作者的想象力在驰骋翱翔:荒诞不经的传说、具体的村镇生活、比拟与影射、细腻的景物描写,都像新闻报道一样准确地再现了出来”。

马尔克斯的故乡阿拉卡塔卡这个“沉睡在沼泽地深处的村庄”,成为他小说永恒的原型,《百年孤独》中的小镇“马孔多”便是一例。阿拉卡塔卡由此也获得了长久的美学意义,正如沈从文笔下的湘西、陈忠实笔下的白鹿原。

对于马孔多镇——这个虚构的神奇世界,马尔克斯无疑倾注了大量的心血,锲而不舍地将其纳入几乎他的每一部作品中。这是马尔克斯的标签,具有强大的感染力。受马尔克斯影响至深的莫言亦是如此,我们在其作品中也可以看到无所不在的“高密东北乡”。其实,许多作家都会在多篇小说中使用同一情节。比如,俄裔美籍作家纳博科夫的俄文与英文段子里,都有过少年学习下棋、偷藏蝴蝶标本的段落;贾平凹的小说中总会有躺在驴车上睡觉不问西东的逍遥懒散,也有狗尿苔一样命运孤苦却圆通智慧的滑稽少年。这些细致的、几乎带有自传和回忆色彩的段子,都是作者挥之不去的“念旧”情结。

被遗忘的孤独,是更悲哀的孤独

1928年12月6日,在马尔克斯的故乡阿拉卡塔卡发生了香蕉工人罢工事件,最后以军警开枪屠杀平民告终。传记作家达索·萨尔迪瓦尔把这一惨案称为“对加西亚·马尔克斯的人生与作品影响最大的一桩历史罪行”。

如德国哲学家黑格尔所言,“人类从历史中学到的唯一的教训,就是没有从历史中吸取到任何教训”,马尔克斯生怕人们会忘记这一惨案,于是有了《百年孤独》中关于香蕉惨案的描写。书中这部分文字没有任何魔幻成分,和毕加索以德国纳粹轰炸西班牙格尔尼卡镇为题材创作的名画《格尔尼卡》一样,是真实历史的写照。

小说还描述了事后政府如何企图抹去那段历史的行径。小说中的人们也真的遗忘了那段历史,遗忘了那段历史之下的绝望的孤独,还有刻在心上的屈辱。小说家的虚构成为了历史,这看似荒唐,但这虚构其实比我们想象的更接近现实。

在马尔克斯的心中,被遗忘的孤独,是更悲哀、更深层次的孤独。

书写洲际历史,咏叹人类孤独

巴尔扎克说:“小说被认为是一个民族的秘史。”小说从来都不只是简单的文学享受,它背后所暗含的是一个民族最真实、最隐秘的心灵变迁史。

墨西哥小说家卡洛斯·马西斯形容马尔克斯是自塞万提斯以来最好的西班牙语作家,“他是为数不多的艺术家之一,他们成功地记载了一个民族乃至整个洲际大陆的历史、文化和生活。”

自杀的医生无疑是孤独的,但他至死不愿孤独被打破,马孔多镇被惊扰的“枯枝败叶”,似乎正是马尔克斯的执拗情结,它不仅预示了《百年孤独》的结局,也奠定了几乎所有马尔克斯未来作品的主题——孤独。正如马尔克斯曾说:“在我的所有作品中,我最满意的是描写孤独的书,《枯枝败叶》的主人公一辈子就是在极度孤独中度过的。”

马尔克斯的朋友圈

马尔克斯的告别

马尔克斯在自己的小说《霍乱时期的爱情》里,写下了仿佛是对人世的临别赠言:

他写信时突然停下笔,最后看了她一眼,说:“请用一枝玫瑰纪念我。”

1999年,得知自己患上淋巴癌后,72岁的马尔克斯给他的读者写了一封告别信。

告别信

◎[哥伦比亚]加西亚·马尔克斯

如果我有一颗心,我会将仇恨写在冰上,然后期待太阳的升起。

如果有一刹那,上帝忘记我是一只布偶并赋予我片刻生命,我可能不会说出我心中的一切所想,但我必定会思考我所说的一切。

我会评价事物,按其意义大小而非价值多少。

DeapW0ksNW2N7RrIx0mYeA==上帝呀,如果我有一颗心,我会将仇恨写在冰上,然后期待太阳的升起。我会用泪水浇灌玫瑰,以此体味花刺的痛苦和花瓣的亲吻……

上帝呀,如果我有一段生命,我不会放过哪怕是一天,而不对我所爱的人说我爱他们。我会使每个男人和女人都了解他们皆我所爱,我要怀着爱而生活。我懂得,当婴儿用小拳头第一次抓住爸爸的手指时,他也就永远地抓住了它。

我明白,一个人只有在帮助他人站起时才有权利俯视他。我能够从你们身上学到的东西是如此之多,可事实上已经意义寥寥,因为当人们将我殓入棺木时,我正在死去。

永远说你感到的,做你想到的吧!如果我知道今天是我最后一次看你入睡,我会热烈地拥抱你,祈求上帝守护你的灵魂。如果我知道这是最后一次看你离开家门,我会给你一个拥抱一个吻,然后重新叫住你,再度拥抱亲吻。如果我知道这是最后一次听到你的声音,我会录下你的每个字句,以便可以一遍又一遍永无穷尽地倾听。如果我知道这是看到你的最后几分钟,我会说“我爱你”,而不是傻傻地以为你早已知道。

永远有一个明天,生活给我们另一个机会将事情做好,可是如果我搞错了,今天就是我们所剩的全部,我会对你说我多么爱你,我永远不会忘记你。

明天从不向任何人作保证,无论青年或老人,今天可能就是你最后一次看到你所爱的人。因此,别再等待了,今天就开始!因为如果明天永远不来,你也许会遗憾今天没来得及微笑、拥抱、亲吻,会遗憾自己忙碌得只能把它们归为一个最后的愿望。保护周围你爱的人吧,告诉他们你多么需要他们。

没有人会因为你秘而不宣的思想而记住你。向上帝祈求力量和智慧来表达它们吧,向你的朋友证明,他们对你来说是多么的重要。

(来源:《文摘报》2014年4月24日)