阅读测试训练(高中内容第五轮)

2023-12-29梁开喜

特约主持人介绍

梁开喜:湖南省常德市教育科学研究院中学语文教研员,常德市人民政府督学。在《语文建设》《语文教学通讯》《中学语文教学参考》等报刊上发表教研论文90余篇,主持了《基于单元学习任务的高中语文教学设计研究》等多项省市级课题研究。

一、阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

美育建功新时代

◎ 毕小君 聂 磊 于晓航

美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育。助力创新驱动,是新时代美育工作应有的价值遵循。

自古以来,中国便有着“以美立德”的传统审美教化思想,将完整的人格培育和提高人生修为作为美育的实质内核和目标。马克思提出的“劳动创造美”“美是人的本质力量的对象化”等观点,对我们理解美育的价值提供了依据。美育的本质是在人类不断探求美的实践过程中,以“劳动创造美”促进“全民共享美”,进而推动实现人的全面发展。

马克思美育观强调促进人的全面发展。美育是非功利的以自由和创造力为特征的教育,是实现人的全面发展的多个向度中的重要一维。在此过程中,人的主体性得以充分彰显,全面发展的个性化得到充分肯定,其创造性也得以充分地发展。

创新教育离不开美育。艺术鉴赏的过程是欣赏者对客观审美对象的二次加工和创造。可见,审美活动是一种创造力活动。美育在激发创造欲望的同时增强创造意识,不断开发主体的创新潜能。

美育不仅是陶冶性情、提高审美素养的教育,更是激发创造意识、培育创新理念的教育。美育渗透在工程技术、艺术文学等诸多领域,通过汲取复合学科理念,培养人文意识与科技理性的综合能力,并以其指导创新实践,突破创新体制与机制的障碍,实现美育助力科技创新。美育对于创新的作用,为重新审视美育的地位奠定了新的认识和实践基础。新时代美育工作要与科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略形成共同价值指向,要明确激发创新潜能的总体目标,营造多元创新生态,充分发挥美育对提升国家创新整体效能的作用。

(来源:《中国教育报》)

材料二:

美育之“重”

◎ 朱永新

“双减”的重要目的就是全面贯彻落实“立德树人、五育并举、全面发展的教育方针”。在“双减”背景下,教育部门还在推动“双增”,给学生提供更多的参加户外活动、体育锻炼、艺术活动以及劳动的时间和机会。用“双减”来带动“双增”,有利于提高学生的体育素养和审美素养。

美育之“重”,重在“做”。美育强调通过亲身体验获得属于自身的独特感受。美育同时又是非功利性的,是自由的,是主观的,是非确定的……就这些意义来说,美育显然不是为现行考试准备的一门课程,美育的成效不能仅盯着考试分数。

美育有两个基本特征:第一,美育是以艺术实践为主要内容、锻炼感受力的教育。美育最重要的目标就是在艺术活动和实践中锻炼感觉的敏锐性,锻炼并相信自己个性化的感受力,保持由感受激发出来的最朴素生命力。感受力教育或感性教育关系到教育的一个根本目的——幸福。如果你对自然、他人,包括自我无感,幸福便无从谈起。

第二,美育是“另一种思维”的教育。美育是感性教育,同时也是理性教育,与我们以往理解的科学的理性不同,它是“另一种思维”。科学思维是求解性的,关注对现象原因的理解和探索性求解,强调共性、规律性,追求确定性答案,可进行真或假的客观性判断。而艺术思维则是建构性的,关注现象本身和对现象的感受,强调个性及具体性,追求开放性的非确定性答案,可进行好或不好的价值性判断。美育的最高目标是培养审美品位。技能是学习艺术思维的手段,不是目的,一些学生和家长为考级而考级,把手段当成了目的。

美育之“重”,重在创造力培养。艺术教育是美育的重要途径,通识艺术教育的目的,就是要“成人之美”。在新时代,人有了一个新的挑战者,那就是人工智能。人工智能的存在和进步,让我们不得不重新认识“人”的价值,并将彻底刷新我们对“人力”的认识。人力的根本不再是劳动力,而是创造力。

如何培养创造力将成为未来教育的根本问题和任务,我们必须改变以往“重道理、轻感受,重理解、轻创造”的教育模式,大力提倡美育,这是促进改变的利器。 (来源:中国美育网)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.中国自古以来便有“以美立德”的传统,通过审美教化,培育完整的人格,提高人生修为,以此作为美育的实质内核和目标。

B.马克思美育观强调美育的本质是促进人的全面发展,我们在探求美的实践中,要以“劳动创造美”促进“全民共享美”。

C.仅仅盯着考分去看美育的成效是不可取的,美育重在“做”,强调亲身体验,它不带功利性,不是为现行考试准备的课程。

D.美育最根本的目的是创造幸福,并在艺术活动和实践活动中锻炼人感觉的敏锐性、感受力以及由此激发出朴素的生命力。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.彰显人的主体性并肯定其个性化,是马克思美育观的应有之义,这与通识艺术教育要“成人之美”的观点相似,都包含了创造力培养的内容。

B.改变以往“重道理、轻感受,重理解、轻创造”的教育模式,就能使美育助力科技创新,并将其渗透在工程技术、艺术文学等诸多领域。

C.要发挥美育对提升国家创新整体效能的作用,有必要让新时代美育工作与科教兴国、人才强国、创新驱动发展等战略形成共同价值指向。

D.人工智能让我们充分认识到“人力”的根本是创造力,而美育能培养人的创造力,激发主体的创造欲望并增强创造意识,不断开发创新潜能。

3.下列选项中,不适合作为论据来支撑“美育促进人的全面发展”观点的一项是( )

A.通过“强师影像美育活动”记录支教故事,大学生们培养了自己的媒介素养和艺术修养。

B.“新农村舞蹈美育工程”为教师的职业素养夯实基础,进一步提高了基层师生舞蹈水平。

C.在父母督促下,姚成5岁开始学习钢琴,每天练习4小时,14岁的他已通过钢琴十级。

D.复兴中学坚持用“双减”带动“双增”,学生的体育素养和审美素养得到了整体的提升。

4.席勒说:“审美教育的目的是使我们整个感性和理智的力量达到尽可能的全面和谐。”请结合材料二谈谈你对这句话的理解。

5.党的二十大报告指出:“全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才。”我们该如何认识美育在造就一批创新型人才方面的作用?请结合材料谈谈你的看法。

【试题解析】

1.材料二第3段中有这样的表述:“美育最重要的目标就是在艺术活动和实践中锻炼感觉的敏锐性,锻炼并相信自己个性化的感受力,保持由感受激发出来的最朴素生命力”“感受力教育或感性教育关系到教育的一个根本目的—幸福。如果你对自然、他人,包括自我无感,幸福便无从谈起”。第4段中也说:“美育的最高目标是培养审美品位。”可见,“创造幸福”是教育的根本目的,美育只是获取这种幸福的前提条件,它并不直接指向幸福,D项“根本目的”的说法属张冠李戴。值得注意的是,为了使各选项所对应的阅读区间有一个合理的分布,该题A、B项往往与材料一相关,C、D项则与材料二相关,我们明白了这一点,便可以极大地减少阅读作答时搜寻和筛选信息的时间。

参考答案:D

2. 该题考查学生理解作者观点,整合文本相关信息进行推理判断的能力。从材料一第5段的表述来看,美育在激发创造意识、培育创新理念,乃至对提升国家创新整体效能等方面,都负有重大使命,具有重要作用,所以,美育无疑是可以助力科技创新的;从材料二尤其是最后一段的表述中,我们不难明白,“重道理、轻感受,重理解、轻创造”是当下教育的严重弊端,而美育可以成为克服这种弊端的切口和抓手。然而,由此推断只要“改变以往‘重道理、轻感受,重理解、轻创造’的教育模式,就能使美育助力科技创新,并将其渗透在工程技术、艺术文学等诸多领域”,实际上是把教育模式的改变当成了美育助力科技的充要条件,“就能”的说法属于强加因果,太过绝对了。

参考答案:B

3.该题考查学生理解文中观点,分析论点论据的能力。A、B、D项各种实践活动的落点或者关乎媒介素养、艺术修养,或者关乎舞蹈水平,或者关乎体育素养、审美素养,这些都是非功利的,并且与“人的自由全面发展”的追求是完全一致的。唯有C项,在父母督促下学习钢琴的姚成,虽然钢琴过了十级,但不能因此证明他一定就爱好音乐,审美素养就一定高,主体性就一定得到了彰显,个性化就一定得到了肯定,创造性就一定得到了充分自由的发展,因为这毕竟只是一种技能,而根据材料二第4段的说法,“技能是学习艺术思维的手段,不是目的”,故此,C项实质上是混淆了价值与工具,目的与手段,不适合拿来作为论据支撑“美育促进人的自由全面发展”d102c33404468fdadbec6f734f5a8f40观点。

参考答案:C

4.该题考查学生对文中关键句的理解。席勒的名言“审美教育的目的是使我们整个感性和理智的力量达到尽可能的全面和谐”是对审美教育的使命与功能的诠释,这一诠释是从“感性”“理智”以及“感性”与“理智”的相融相谐这3个方面展开的,明确了这一点,也就不难确定答题的思路与角度了。

参考答案:①美育是感性教育,强调通过艺术实践等活动锻炼感受力。②美育同时也是“另一种思维”的理性教育,有利于建构艺术思维,进行价值性判断。③审美教育能实现感性和理智力量的结合,促进人的全面和谐发展。

5.该题考查学生运用文中观点,分析、探究和解决实际问题的能力。“全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才”与美育的基本特征与价值取向是高度一致的,换句话说,“拔尖创新人才”的要求与审美教育的追求是高度一致的,也正因为如此,美育是“培养创新意识的教育”,“人力的根本不再是劳动力,而是创造力”,所有类似的表述都应成为我们“认识美育在造就一批创新型人才方面的作用”时的关键依据和重要理由。

参考答案:①所谓“拔尖创新人才”,往往是最具创造力的人才,而审美教育正是培养创造意识、激发创新潜能的教育。②美育汲取复合学科理念,助力科技创新,有利于提升国家创新整体效能,与拔尖创新人才培养具有共同的价值指向。

二、阅读下面的文字,完成6~9题。

九十九度中

◎ 林徽因

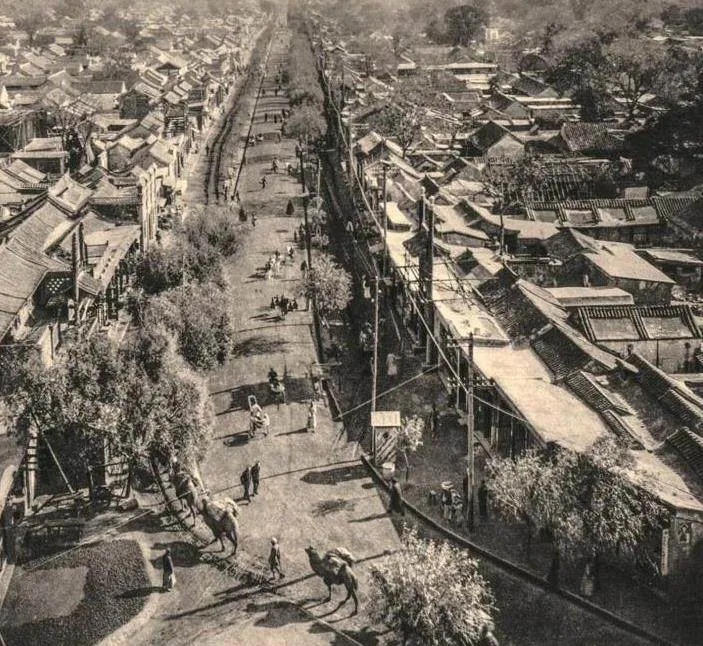

三个人肩上各挑黄色有“美丰楼”字号的大圆篓,用着六个满是泥泞凝结的布鞋,走完一条被太阳晒得滚烫的马路之后,转弯进了一个胡同里去。

在酸梅汤的摊子前面,向蹲在墙角影子底下的老头儿,问清了张宅方向后,这三个流汗的挑夫便又努力地往前走。

坐在洋车上的卢二爷从轻快的一瞥中看到黄篓上饭庄的字号,完全明白里面装的是丰盛的筵席。方才第三个挑夫挑得特别吃劲,摇摇摆摆地使那黄篓左右地晃……

“到东安市场,快点。”老卢吩咐他车夫奔驰的终点。

此刻那三个粗蠢的挑夫蹲在外院槐树荫下,用暗黑的毛巾擦他们的脑袋,等候着他们这满身淋汗的代价。一个探首到里院偷偷看院内华丽的景象。

里院和厨房所呈的纷乱固然完全不同,但是它们纷乱的主要原因则是同样的,为着六十九年前的今天,江南一个富家里又添了一个绸缎金银裹托着的小生命。经过六十九个像今年这样流汗天气的夏天,又产生过另十一个同样需要绸缎金银的生命以后,那个生命乃被称为长寿而又有福气的妇人。

管家陈升很不高兴地在问三个挑夫要多少酒钱。

“瞅着给罢。”一个说。“怪热的天多赏点吧。”又一个抿了抿干燥的口唇,想到方才胡同口的酸梅汤摊子,嘴里觉着渴。

就是这嘴里渴得难受,杨三把卢二爷拉到东安市场西门口,心想方才看到王康坐在洋车脚蹬上睡午觉。王康上月底欠了杨三十四吊钱,到现在仍不肯还。卢二爷到市场吃饭,进去少不了好几个钟头……杨三擦了汗一手抓住车把,拉了空车转回头去找王康要账。

年轻的茶房穿着蓝布大褂,肩搭一块桌布,由厨房里出来,两只手拿四碟冷荤。

“逸九你喝一杯什么?”老卢做东这样问。

“我来一杯香桃冰淇凌吧。”

“你去拣几块好点心,老孟。”主人又招呼另一个客。约到逸九和老孟来聊天,老卢显然很满意了。

胡同口酸梅汤摊边刚走开了三个挑夫。酸凉的一杯水,短时间地给他们愉快。卖酸梅汤的老头儿数着几十枚铜元。他想今天张家做寿,客人多,他们的车夫少不得来摊上喝点凉的解渴。

寒暑表中的水银从早起上升,一直过了九十五度的黑线上。喜棚底下比较荫凉的一片地面上曾聚过各种各色的人物。丁大夫也是其间一个。丁大夫是张老太太内侄孙,德国学医刚回来不久,麻利,漂亮,现在社会上已经有了声望。

厨房送上一碗凉菜。丁大夫踌躇之后决意放弃吃这碗菜。

坐在门槛上的小丫头寿儿,巴不得酒席可以快点开完,底下人们可以吃中饭,她肚子里实在饿得慌。一早眼睛所接触的,大部分几乎全是可口的食品,但是她仍是饿着肚子。她极想到前院去看看热闹,但想到上次被打的情形,只得竭力忍耐。

后院又堕入闷热的静寂里。太阳红比得胭脂,墙外天蓝蓝的没有一片云,像戏台上的布景。隐隐地送来小贩子叫卖的声音,卖西瓜的,卖凉席的,一阵一阵。

挑夫提起力气喊他孩子找他媳妇。断续着呻吟,挑夫开始感到苦痛,不该喝那冰凉东西,早知道这大暑天,还不如喝口热茶!迷惘中他看到碗,碟,果子杂乱地绕着大圆篓,他又像看到张家的厨房。不到一刻他肚子里像纠麻绳一般痛,发狂地呕吐使他沉入严重的症候里和死搏斗。

邻居积渐知道挑夫家里出了事,看过报纸的说许是霍乱,要扎针的。张秃子认得大街东头的西医丁家,他披上小褂子,一边扣钮子,一边跑。

“丁大夫‘出份子去了’没有在家,这事谁又懂得?!”门房吞吞吐吐地说,“还是到对门益年堂打听吧。”大门已经差不多关上。

张秃子又跑到益年堂,听说一个孩子拿着暑药走了……

到张秃子失望地走回自己院子的时候,天已经黑了,他听见李大嫂的哭声知道事情不行了。院里磁罐子里还放出浓馥的药味。他顿一下脚,“咱们这命苦的……”

厢房里电话铃响。

“丁宅呀,找丁大夫说话?等一等。”

丁大夫的手气不坏,刚和了一牌三翻,他得意地站起来接电话:

“什么?要暑药的?发痧中暑?叫他到平济医院去吧。”

“天实在热,今天,中暑的一定不少。”五少奶坐在牌桌上抽烟,等丁大夫打电话回来。“下午两点的时候刚刚九十九度啦!”她睁大了眼表示严重。

“往年没有这么热,九十九度的天气在北平真可以的了。”一个客人摇了摇檀香扇,急着想做庄。

报馆到这时候积渐热闹,排字工人流着汗在机器房里忙着。本市新闻由各区里送到;编辑略略将张宅名伶送戏一节细细看了看,想到方才同太太在市场吃冰淇凌后,遇到街上的打架,于是很自然地写着“西四牌楼三条胡同卢宅车夫杨三……”新闻里将杨三王康的争斗形容得非常动听。

杨三在热臭的拘留所里发愁,想着卢二爷应该得到他出事的消息了,怎么还没有设法来保他出去。王康则在又一间房子里喂臭虫,苟且地睡觉。

(选自《中国现当代文学作品选》,原载于《学文》1卷1期。有删改)

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.小说中3个挑夫为张宅运送做寿物资,“满是泥泞凝结的布鞋”,“滚烫的马路”,奔街串巷的忙乱,写尽了夏日酷热之下挑夫生活的艰辛。

B.李挑夫中暑发病,西医丁大夫置其生命于不顾,依然在张府聚会打牌,穷挑夫得不到救治数小时毙命,折射出整个社会冷酷的一面。

C.寿星张老太生在钟鸣鼎食之家,生育过11个儿女,出色完成了封建大家庭传宗续嗣任务,一如《红楼梦》中享受至高无上荣耀的贾母。

D.小说叙写了临近中午到晚饭时分这段时间内不同空间发生的同一事件,故事完整,描绘了“华式九十九度中”这一特定时空背景下的众生相。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说情节设置符合医学原理,最高气温超过华氏九十九度(摄氏37.2度)时可能中暑危及生命;挑夫喝冰酸梅汤一事,为后续悲剧的发生设置了悬念。

B.小说用挑夫出场引出其它3条线头—卢二爷餐馆聚会、张宅做寿、杨三讨债,这样的安排已经预示了小说两悲两喜的结局。

C.小说横断面式结构布局,体现出抽象艺术与客观现实的高度契合,是林徽因理性建筑才华与天赋文学才情完美融合的结果。

D.小说连缀各阶层的不同生活场景,表达了对底层人们深切的关怀与悲悯,华氏九十九度的一天,却是现实人生的一个缩影。

8.小说塑造了一系列底层小人物形象,请结合文本,简要分析这些小人物形象背后的社会意义。

9.小说采用了多层对照的写法,请结合文本,简要分析这一写法的好处。

【试题解析】

6.《九十九度中》是林徽因最负盛名的短篇小说,叙写了同一时间、不同空间里各色人等的不同遭际和命运,表现了20世纪30年代的时代喧嚣和社会变化中的人生百态。节选部分同时展开的情节主要有张宅祝寿、卢二爷请客、杨三讨债、挑夫中暑而亡等,因此,D项“小说叙写了临近中午到晚饭时分这段时间内不同空间发生的同一事件”以及“故事完整”的说法都是对原文的曲解。

参考答案:D

7. 本题考查学生对小说情节、结构、线索、主题的分析与鉴赏。A项错在“设置了悬念”。挑夫喝冰酸梅汤这一情节,是为后续悲剧的发生“埋下了伏笔”。设悬念和埋伏笔是两种不同的写作手法,前者常于文章显眼处设置疑问以激发读者的阅读兴趣,而后者往往于人不在意处交代某事并与后续情节相呼应,从而使故事的发展合乎情理,逻辑严密。文中的挑夫在华氏九十九度的炎热天气下,在跑腿送餐“满身淋汗”之后,喝了这“酸凉的一杯水”,直接导致了后文“他肚子里像纠麻绳一般痛”,最终因未得到及时救治而命归黄泉。因此,挑夫喝冰酸梅汤这一情节,并非设置悬念,而是埋下伏笔,华氏九十九度的高温与挑夫中暑而亡存在必然的因果。本题要求学生将前后情节关联起来,在理解常见写作手法的基础上,对作者情节设置的意图作出正确的判断。

参考答案:A

8.该题题干中有两个关键词:“人物形象”和“社会意义”。答题时要有“人物群像”的意识,不宜对文中出现的所有小人物逐一分析,那样反倒容易只见树木,不见森林。同时,一定要明确,“小人物”不是孤立的存在—这篇小说中的“小人物”是与“大人物”共生共存的—否则,就无法由表及里,看到“小人物”身上所折射出的深层的社会意义。

参考答案:①小说塑造了挑夫、车夫、丫环等小人物群像,他们病死、坐牢、挨饿的命运,表现了底层百姓卑微的生活境遇和悲苦的生活状态。②底层人物的凄惨命运,是对上层人物奢靡浮华的无声控诉,也是对20世纪30年代的中国贫富悬殊和阶级对立的深刻揭露。

9.用截取“人生横断面”的做法去繁就简,让人物相互映照,是这篇小说最大的艺术特色。答题时应对多层对照的情况作出梳理和概述,然后在塑造人物形象、揭示主题思想和强化艺术表现等不同侧面上完整分析这一写法的好处。

参考答案:小丫头饿着肚子极力忍耐与张府寿宴的铺张与奢侈,车夫为十四吊钱和人打架与卢二爷在酒店寻欢作乐,烈日下挑夫因中暑无处可医而暴毙与丁大夫吃酒、打牌的闲适、逍遥等等,小说都作了鲜明的对比。

这样处理的好处是:①便于从不同的视角对事件进行多重描述,呈现出不同侧面,在立体多重的画面中将人物形象塑造得栩栩如生;②使底层百姓的生老病死与上层的奢靡空虚形成强烈反差,升华主题,批判上层社会的奢靡空虚,表达了对底层人物深切的悲悯与关怀;③使小说产生了极大的跳跃性和不稳定性,更能强化读者对20世纪30年代北京城市生活的真实感受。